米サンフランシスコで3月18日(月)から22日(金)まで開催されたGDC2019(ゲーム・ディベロッパーズ・カンファレンス2019)から、CGWORLD読者にとって注目度の高いトピックスを厳選してお届けするレポートシリーズ。第1弾では2018年度の「The Game Developers Choice Awards」でゲーム・オブ・ザ・イヤーに輝いたアクションゲーム『ゴッド・オブ・ウォー』におけるカメラのデザインに関する講演「Creating a Deeper Emotional Connection: The Cinematography of 'God of War'」の内容を紹介する。

※本講演はGDCVaultで無償視聴もできる

TEXT&PHOTO_小野憲史/Kenji Ono

EDIT_小村仁美/Hitomi Komura(CGWORLD)、山田桃子/Momoko Yamada

●関連記事

ビデオゲームが描く「デジタルな美」とは何か?~GDC 2019レポート(2)~

成長を続けるGDCはどこに向かうのか?~GDC 2019レポート(3)~

ゲームとドキュメンタリーの意外な関係

「ゲームにおける"彼ら"の物語を、どのように"自分"の物語のように感じさせられるか。そのために選択したのが、1.5人称視点をはじめとした、"ドキュメンタリー風"の演出だった」。2018年に発売されたPS4専用タイトル『ゴッド・オブ・ウォー』(以下、GoW)で、シネマトグラフィディレクターをつとめたDari Arazi氏のセッションを要約すると、上記の通りとなる。

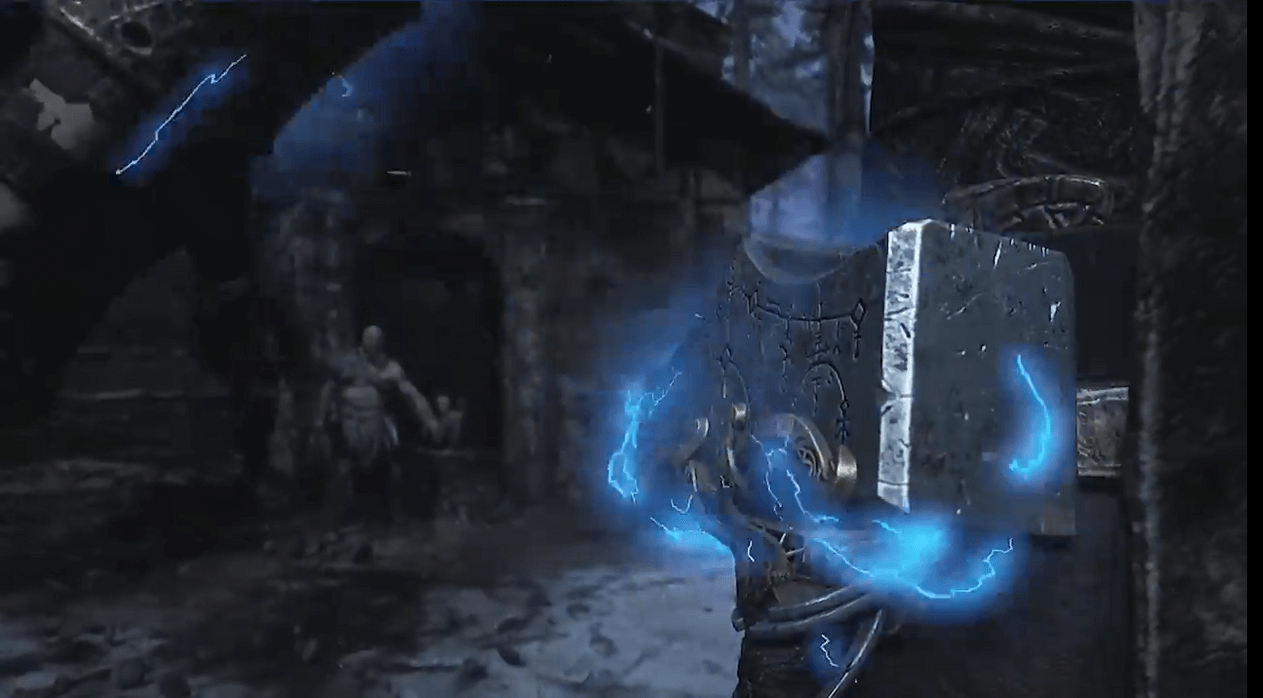

ソニー・インタラクティブエンタテイメント(SIE)のフラッグシップゲーム『GoW』は非常にユニークなシリーズだ。半神半人の戦士クレイトスを操作して、様々な困難に挑戦していくアクションアドベンチャーで、第1弾は2005年に発売されたPS2向けタイトルにさかのぼる。最大のポイントはワールドワイドで売れ筋とされるFPS(一人称視点シューティング)でも、オープンワールドゲームでも、オンラインゲームでもないことだ。にもかかわらず、続編のたびに評価が高まり、最新作はシリーズ最大となる615万本の販売を達成。現在も記録を更新し続けている(2019年4月8日現在、VGChartz調べ)。

『ゴッド・オブ・ウォー』トレイラー

本作を開発したのはSIE傘下のソニー・サンタモニカスタジオで、いわば「お膝元」だ。もっともSIEの内製ゲーム開発には「サードパーティーのヒットタイトルと被らない」、「ハードウェアのセールスに寄与する、つまり非PS4ユーザーに向けたゲーム開発を行う」傾向が見られる。本作がアクションアドベンチャーというジャンルを選択しているのも、1つにはこうした理由があると考えられる。にもかかわらず、ゲーム開発者の投票ベースで顕彰される「Game Developers Choice Award」で2018年度のゲームオブザイヤーに輝いたのをはじめ、世界中のアワードを総なめにするなど、高い評価を受けているのだ。

理由の1つに、ゲームプレイとストーリーの高い融合がある。アクションアドベンチャーというジャンルの可能性を、シリーズを通して広げ続けているのだ。特に最新作では、シリーズの舞台をギリシアから北欧神話に移しただけでなく、新たにクレイトスの息子アトレウスを登場させ、シリーズをリブートさせた。これにより物語のテーマが父親と息子の関係性となり、ゲーム史上で類を見ない人間ドラマが展開されるようになったのだ。

もっとも、ゲームにおけるゲームプレイとストーリーは水と油の関係で、その理由はゲームがもつインタラクティブ性にある。映画や小説のようにノンインタラクティブなメディアでは、つくり手は消費者の感情の動き(=ドラマチックテンション)を完全にコントロールできる。しかし、ゲームではプレイヤーの意思によって、ゲームの展開が自由に変化していく。そのためプレイヤーとキャラクターの心情に齟齬が生まれやすいという、構造的な問題があるのだ。これを克服するために、過去様々な試行錯誤がなされてきた。

映画『エクソシスト』に学ぶ映像演出

冒頭で示したArazi氏の問題意識も、これに連なるもので、SympathyとEmpathyという2つの感情が上げられた。日本語ではどちらも「共感」だが、Sympathyには「同情」、Empathyには「感情移入」の意味合いが含まれる。Sympathyは「他人ごと」で、Empathyは「自分ごと」というわけだ。その上で課題となるのは、ゲームプレイを通して、いかにプレイヤーの心情の中でSympathyとEmpathyを融合させるか。そして共感的な没入感(Empathetic Immersion)とでもいうべき感情に昇華させていけるか......ということになる。

ここでArazi氏は「映画に学ぼう」と述べ、一人称視点と三人称視点がもたらす効果のちがいについて整理した。一人称視点はゲームでもFPSなどで多用され、「自分がそこにいる感覚」がもっとも得られるが、主人公のキャラクター性を示すことが難しくなる。これに対して三人称視点では、キャラクター性を出すことは容易だが、プレイヤーに対して「他人事」のように感じさせやすい。特に『GoW』シリーズのように、イベントシーンとゲームプレイが繰り返されるような構造では、シーンの切り替え時にプレイヤーの没入感がさめやすいという課題がある。

そこでArazi氏が提案したのが、両者のメリットを生かした1.5人称視点という概念だ。これを可能にするのがドキュメンタリースタイルの映像演出で、引用されたのが映画『エクソシスト』となる。『エクソシスト』は少女に憑依した悪魔と、神父の戦いを描いた1973年のホラー映画で、全米で興行収入1位を記録するなど、大ヒット作となった。同作の演出上の特徴に、ホームドラマ風の作劇がある。物語は郊外に住む女優と一人娘の日常的な風景から始まり、次第に一人娘のリーガンに異変が見られるようになる。やがて周囲で殺人事件が発生し......と事態がエスカレートしていく。

現代の視点でみれば、『エクソシスト』は完全なフィクションであり、モキュメンタリー(架空の人物や団体、虚構の事件や出来事に基づいてつくられるドキュメンタリー風表現手法)を活用した作品と言える。しかし、当時はそうした概念が乏しかったこともあり、大反響を呼んだ。Arazi氏は「視聴者に対して、はじめに"これはホームドラマだ"という先入観を植え付けてから、徐々にショッキングなシーンが織り交ぜられていきます。これにより、恐怖心を強めることに成功しています」と分析する。

『エクソシスト』が公開された1970年代前半は、ハリウッドで大手映画会社の大作路線が行き詰まりを見せる一方で、このような低予算映画が革命を起こしはじめていた。いわゆるアメリカン・ニューシネマの時代で、「手もちカメラによる手ぶれの多用」、「逆光やハレーションの多用」、「高感度フィルムによるざらついた映像」、「スタジオではなく、戸外での撮影」など、これまで禁忌とされてきた実験的な撮影手法による、先鋭的な作風が花開いた。Arazi氏はこうした手法を『GoW』でも積極的に取り入れ、感情移入度を高める工夫をしたと述べた。

ワンショットカメラによる新しいゲーム体験

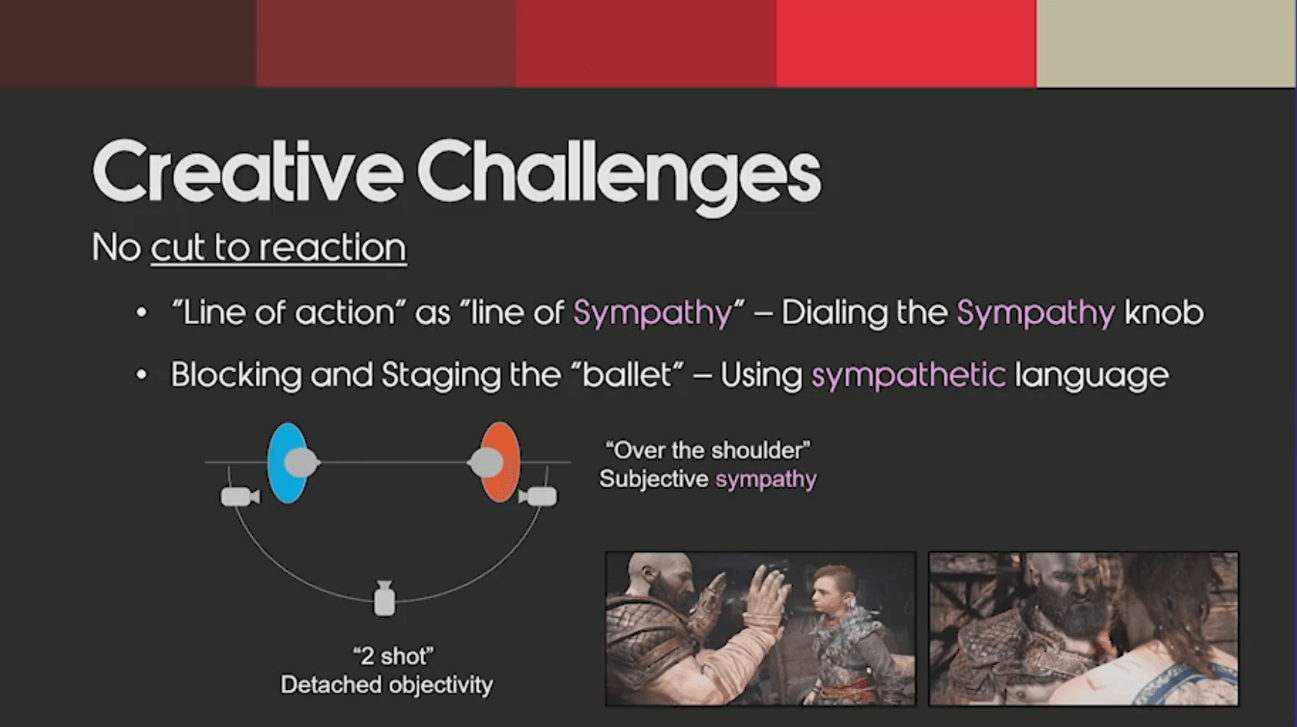

中でも特徴的なものが、ワンショットカメラの採用だ。通常、映画では複数のキャラクターが芝居をする際、カット割りによる演出が行われる。芝居ではできない、映像ならではの演出方法で、ゲームのイベントシーンでもおなじみの手法だ。しかし、Arazi氏はカット割りが挟まれることで、プレイヤーの感情移入を妨げてしまうと指摘する。そもそも現実世界にカット割りは存在しないからだ。そのため本作では映画的演出とゲームプレイをよりシームレスにつなげ、プレイヤーの感情移入を阻害しないために、あえてカット割りを廃することにしたという。

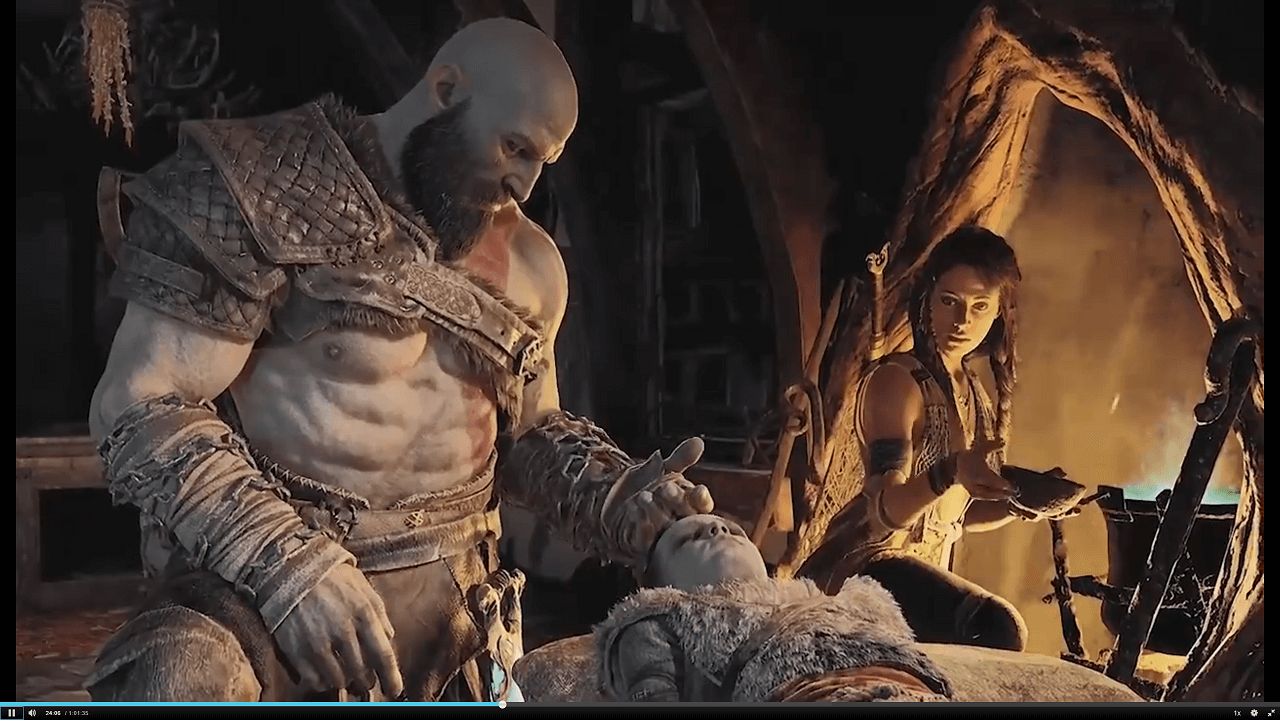

実際に『GoW』をプレイすると、ゲームとイベントシーンが、これまでにないほどシームレスにつながっていることがわかる。バトルシーンではクレイトスの背後に位置していたカメラが、バトルが終わると、ときにクレイトス、ときにアトレウス、そして他のキャラクターといった具合に、状況に応じて向きや画角、焦点などを変えていく。そしてイベントが終了すると、そのままカメラがクレイトスの背後に移動し、ゲームプレイが再開されるのだ。これによりプレイヤーの没入感を削ぐことなく、クレイトスへの感情移入を続けることに成功している。

これは物理的な制約が存在しない、ゲームだからこそできる映像演出だ。Arazi氏は「重いカメラ機器を抱えたり、クレーンや台車を操作したりする必要がないので、好きなようにショットを作成できた」と説明する。また、ゲーム機の性能向上でリアルタイムムービーがプリレンダームービーと遜色ないクオリティになってきたことも、こうした演出を後押しすることになった。

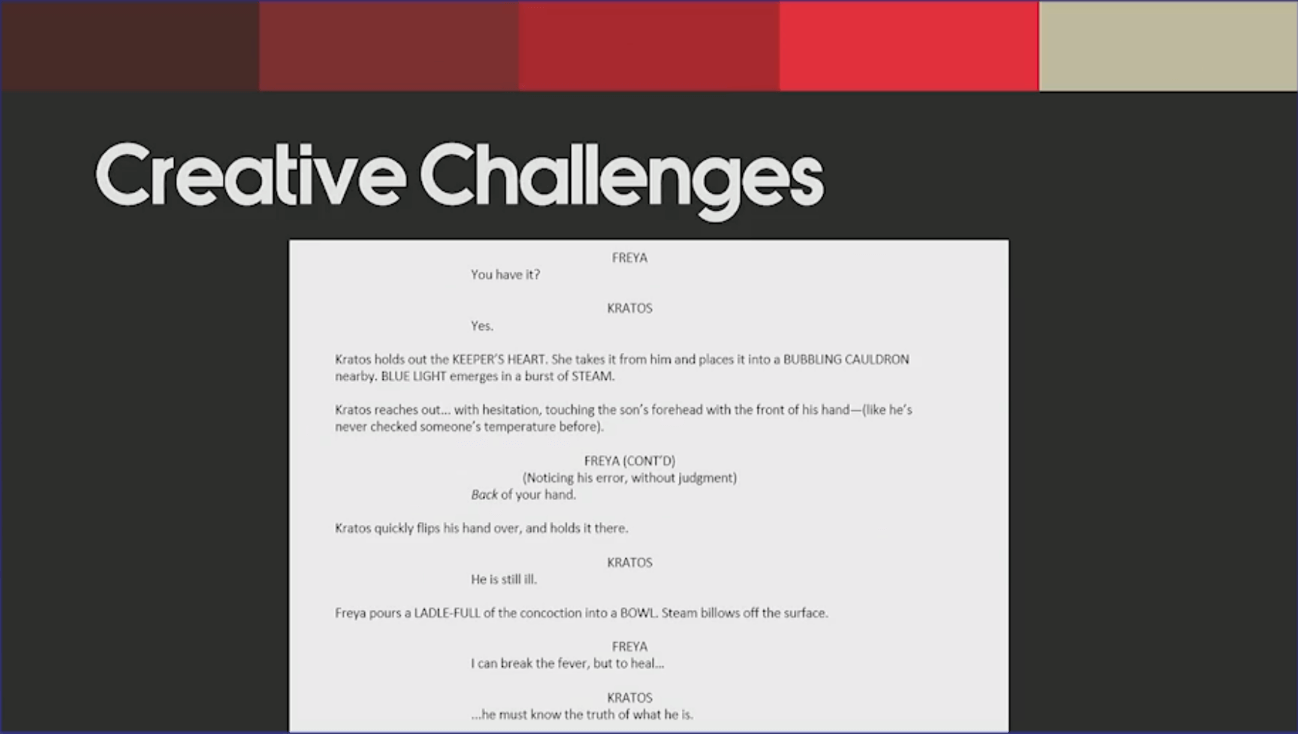

もっともArazi氏は、ワンショットカメラによるイベント演出は「段落や句読点を使わずに文章を書くようなもの」だとも評した。「一般的な台本はカット割りを前提として記述されているため、ワンショットカメラに向いていません。そのため、映画ではなくブロードウェイの芝居を演出するように、頭を切り替える必要がありました。シナリオライターとの打ち合わせも、より密接に行う必要がありました」。

またArazi氏はワンショットカメラの採用で、プレイヤーのモチベーションを下げてしまうリスクもあると釘を刺した。カメラがプレイヤーの心情に反した動きをすると、そこに違和感が生じるからだ。「カメラワークはプレイヤーのモチベーション、すなわち主人公のアクションに即して行われるべきで、"誰かゲームの裏側でカメラを操作している人がいるぞ"と感じさせるようなことは、慎まなければいけません」。

反面教師としてあげられたのが映画『クローバーフィールド/HAKAISYA』のカメラワークだ。同作は映画『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』に通じる疑似ドキュメンタリー作品で、巨大怪獣の出現に逃げ惑う人々の状況が主観視点で撮影されている。しかし、映像ではカメラがまるで透明人間によって、空中を浮かびながら撮影している体になってしまっている。これが成立するのは映画ならではで、ゲームで同じことをするとプレイヤーの感情移入を阻害してしまう原因になるというわけだ。

『クローバーフィールド/HAKAISHA』予告編

このようにArazi氏はゲームでは――

①プレイヤーが何かアクションを行いたいと思い、コントローラーを操作する

②それに伴って主人公がアクションを行う

③それに即してカメラが移動する

④カメラワークによって適切な物語体験(ナラティブ)が得られる

というサイクルを保つことが重要だとした(これをArazi氏は「カメラ駆動型ナラティブ」と呼び、世界を活き活きと描く秘訣だとした)。ゲーム世界のイベントを活用して、映画のようなカメラワークを行うことで、プレイヤーの感情移入度を高められるというわけだ。また、このようにプレイヤーの視覚的な混乱を避けながら、感情移入を促進させるテクニックには、まだまだ可能性が数多く残されており、挑戦していくべきだと補足した。

[[SplitPage]]ワンショットカメラを可能にする技術的飛躍

もっとも、ワンショットカメラを効果的に使うには、様々な技術的課題が存在した。「ズームレンズ」、「絵を汚す」、「手もち撮影」、「プリビズ」などだ。

はじめにズームレンズでは、プレイヤーにそれと気づかせないように、ゲームプレイと融合させる形で、さりげなく使用する必要があったと述べられた。そもそも人間の目は、カメラと同じように焦点は変えられるが、ズーム機能は存在しない。そのためズームレンズを用いた演出は、臨場感を重視する近年のハリウッド作品では、避けられる傾向にある。映像が作為的になりすぎるからだ。しかし本作では、イベントシーンとバトルシーンのつなぎ目で、ズームレンズを使用せざるを得ない場合がある。これをいかにさりげなく、かつ効果的に使うことができるかが重要だったという。

例としてあげられたのが、E3 2016で公開されたトレイラーの1シーンだ。クレイトスと巨大モンスターとの激しいバトルシーンがあり、クレイトスがモンスターの頭を羽交い締めにして地面に押し付ける。ここでカメラはズームアウトし、少し離れた地点で見ていたアトレウスの肩越しの視点になる。もっとも、アトレウスが弓で射た矢はモンスターではなく、クレイトスの右肩に当たってしまう。すると再びカメラはクレイトスにズームインして、格闘シーンが続き......というながれだ(下記動画、5分25秒~6分10秒あたりを参照)。

『ゴッド・オブ・ウォー』E3 2016トレイラー

このとき、カメラは24mmの広角レンズでクレイトスとモンスターの戦いを収め、続いてズームアウトして6m離れたクレイトスの肩越しに位置し、120mmの中望遠レンズで弓を投射する様を映す。そして最後に再びズームインして24mmの広角レンズで迫力あるバトルを描き......と、その焦点距離が変化していく。これら一連のながれがシチュエーションや、プレイヤーの心情をなぞっているからこそ、冷めることなくゲームに熱中できるというわけだ。

続いてArazi氏は、いわゆる「不気味の谷」を乗り越えるために、「絵を汚す」必要があるとした。前述したような手ぶれ、逆光、ハレーション、ピントのボケ、画面のざらつきといった、一連のポストエフェクトの活用だ(これがドキュメンタリー風の絵づくりにもつながり、感情移入度が高められるという)。そのためにArazi氏は、アーティストが実際のカメラやレンズに親しみ、その効果を知ることが重要だと述べた。また「手ぶれ」はキャラクターのアニメーションと同じくらい重要で、様々な動きをブレンドしてリアリティをもたせること。その上で、やりすぎて画面酔いの原因にならないように注意が必要だと指摘した。

最後にArazi氏が指摘したのがプレビズ(プリビジュアライゼーション)の重要性だ。『GoW』においても開発チームがイベントシーンの内容にあわせて芝居を行い、その内容をビデオカメラで撮影して、プレビズに多用したという。そのために重要なのがリハーサルとなる。Arazi氏は「3DCGツールで作業をする前に、アナログの世界でできることがある」と、アーティスト自身が役者となってプレビズを収録する重要性を念押しした。

様々な要素の集合で総合的にナラティブを演出する

Arazi氏が指摘したのは、ゲームならではの物語体験をプレイヤーに対して、どのように効果的に提供し続けるか、という点だ。Arazi氏は「一人称視点は没入感が高く、三人称視点は共感性に富む。ゲームでは三人称視点に一人称視点の良さを加えることで"共感的な没入感(Empathetic Immersion)"を提供できるが、この状態を保つのは"スプーンで卵をすくって走り続けるようなもの"だ」と指摘する。この状態を保つのは非常に難しく、一度地面に落としてしまえばリカバリーが難しいというわけだ。

その上で具体的なやり方としてあげたのが、ドキュメンタリースタイルの絵づくりであり、ワンショットカメラの採用だが、他にも様々なテクニックがあるという。

一番重要なことは分野横断的な開発体制にもとづき、お互いが緊密に連携をとることだ。レベルデザインにおいては「ディズニーランドのアプローチ」が重要で、プレイヤーに適切な物語体験を提供するには、適切な環境が必要だと言う。ライティングにおいても、単に遊びやすいというだけでなく、ナラティブを意識することが重要だ(ドラマチックな照明で物語をひきたてるのは、映画ではおなじみの手法だ)。ゲームデザイナーとシナリオライターの緊密な連携は言わずもがなで、ゲームではプロットではなく、キャラクター主導で物語を展開していく必要があるという。

その上で、これら全てを可能にする土台となるのが、明確で詳細なパイプラインの構築だ。こうした細かいつくり込みを大規模開発と両立させた同社の開発体制や効率化は見事と言うしかなく、AAAゲーム開発の奥深さを感じさせた。国産ゲーム開発においても学ぶ点が多々あるセッションだったといえるだろう。