2019年8月、セガ(当時セガゲームス)のVFXアーティスト、岩出 敬氏が膵臓がんで永眠した。享年50歳。18日に大宮典礼会館で開催された告別式では、元同僚を中心に多くのゲーム開発者が集まり、その早すぎる別れをしのんだ。会場には岩出氏が制作に関わったゲームソフトや関連資料が展示された。本稿では全3回にわたって岩出氏の足跡を辿りつつ、日本のゲーム開発シーンをグラフィックの側面からふり返ってみたい。

■関連記事はこちら

セガ岩出 敬氏・特別追悼企画〜故人の足跡を辿りながら日本のゲームグラフィックスをふり返る(1)

セガ岩出 敬氏・特別追悼企画〜故人の足跡を辿りながら日本のゲームグラフィックスをふり返る(3)

INTERVIEW&PHOTO_小野憲史 / Kenji Ono

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada

©SEGA

『パンツァードラグーン オルタ』新人デザイナーが見た岩出氏の素顔

岩出氏の話を聞く中で、異口同音に耳にしたのが、「常識人」とならんで「セガっぽい人」というキーワードだ。

2002年にセガに入社し、『パンツァードラグーン オルタ(以下オルタ)』(2002)でエネミーのデザインを担当した田村耕一郎氏(現スタジオブロス)の話を聞こう。『オルタ』以降、『オーリーキング』(2004)、『龍が如く』(2005)、『龍が如く2』(2006)と、セガ在職時代に手がけたタイトルの開発において全て岩出氏と同じチームだった人物だ。

「セガってわりと現場単位で上下と横の繋がりがあるというか、先輩が後輩の面倒をみて、必ずかばうみたいな。もう退職して十数年になるので、今はどうかわかりませんが、当時は会社というよりも学校、それも男子校みたいな雰囲気でした。岩出さんは、そうした『セガっぽさ』を体現するような人でした」。

右も左もわからない新人時代から面倒をみてもらい、セガ在職中は昼食と夕食を常に一緒にとっていたという田村氏。それだけに、素顔の岩出氏に関するエピソードをたくさん聞くことができた。

『オルタ』の後、Xboxの基板を使った業務用のスケボゲーム『オーリーキング』の開発に参加したときのことだ。開発の後半で人手が足りなくなり、岩出氏が加わることになった。家庭用タイトルが中心だった岩出氏の経歴の中で、珍しいタイトルだ。

「ゴリゴリと、楽しそうにステージをつくられていました。ただ、僕もそうなんですけど、データが汚いんですよね。他人に見せるようになっていないというか。整理されていないというか。デスクトップもアイコンだらけで。机の上も資料だらけで、汚かったですね」。

「デザイナーには天才肌で、自分の才能で前に出て行くような人もいますが、岩出さんはそういうタイプではありませんでした。ムカッときても、パッと怒鳴るのではなくて、ぐぐっと耐えて黙るみたいな感じでしたね。内面が外に出るタイプで、納得がいっていないときは、周りから見てもわかりました。不器用な昭和のお父さんみたいなイメージでしょうか」。

初めての上司だったからというのを差し引いても、一番好きな上司だった......田村氏はそのようにふり返る。セガ退職後にも交流が続き、結婚式の二次会で司会も務めたほど。「3日前に司会をやってくれと突然言われて、何を喋れば良いのかって、おどおどした記憶があります」。

会社を離れても、映画『スター・ウォーズ』シリーズの新作公開に合わせて映画館に足を運ぶなど、岩出氏と交流があった田村氏。プライベートでは破天荒なところもあった。独身時代のことだ。

「家の鍵か扉が壊れただかで、半年以上アパートの扉が閉まらないままで放置されていたことがありました。誰も泥棒が入らないから良いんだって。他にも部屋の中でマンガ雑誌を積み上げて椅子にしていたり」。

「駅前のファミレスで食事するときも、わざわざメニューのカロリー表示を見て、カロリーの高いものを選ぶんですよ。その方が費用対効果が高いからって。いつの時代の栄養学だよ。戦前かよって」。

「あとは、とにかく寝ない人でしたね。ご結婚されてから、食生活にしても何にしても、まともになったんじゃないかと思うんですが......」。

他にも岩出氏のプライベートについては、いかにもゲーム業界のデザイナーという「尖った」エピソードが、様々な人から寄せられた。

「面白いのが、岩出さんは1990年代後半からMARVELファンだったんですよ。輸入ものや、ちょこちょこ日本語化されたコミックスを買って、すごく濃い話をされるんですけど、そんなにわからなくて。困った想い出があります」(吉田謙太郎氏/グランディング)。

「独身時代に2度ほど部屋に遊びに行ったことがあります。ゲーム『クロムハウンズ』(2006)をこよなく愛されており、布教活動に熱心でした。また、『カルドセプト』や『フロントミッション』にもハマっていたようです。アメコミやSFも大好きで、SF小説を貸していただいたこともありました」(伊地知正治氏/セガ)。

ミニシアターを借り切って行われた『オルタ』開発チーム同窓会【上】と、『オルタ』に合わせて発売された限定版Xboxに記されたチームのサイン【下】。どちらも会場で岩出氏が撮影したものだ(写真提供:岩出ゆめの氏)

2018年に開催された、『オルタ』開発チーム有志の同窓会で幹事を務めたのも、岩出氏と田村氏だ。

初代Xbox向けに発売された『オルタ』がXbox Oneに対応し、4K映像でプレイできるようになったことを記念して、当時のメンバーが集まった。浅草のミニシアターを借り切って、皆でゲームをしながら発売を祝ったのだ。多くの開発メンバーが顔を出し、参加者は約30人にのぼった。

「『オルタ』が4Kに対応したという雑談を岩出さんとしたのがきっかけでした。飲み会をやりますか的なノリで言ったら、岩出さんが声をかけるよって言ってくれて。そこから、どうせやるなら大画面でやりたいですよねと。それでプライベートシアターを借りたんです」。

閑話休題。大学で建築を学んだものの、折からの不況で就職先がなく、ちょうど募集をしていたセガに入った田村氏。当時セガグループに存在した開発子会社のひとつ、スマイルビットに入社した。

内定後、興味本位で会社を見学した田村氏は、そこで岩出氏たちに誘われるまま、アルバイトとして『オルタ』開発に参加することになる。パブリシティ用にイラストを描くことになったのだ。正式に入社した後は、しだいに「会社まで5分の場所に住んでいたのに、なぜか3週間くらい会社に泊まり込む生活」が続くことになる。

もっとも、「人から聞いて直すような性格じゃない」田村氏が、デザインについて岩出氏から直接指導を受けることは少なかった。むしろ、良く覚えているのは日々の雑談の方だ。

セガ退職後、業界を転々としつつ、今は映像系のCG制作を主戦場としている田村氏。VRやレイトレーシングなどの最先端技術の研究開発にも取り組んでいる。デザイナーだった田村氏に、そうした技術的な志向が生まれたのも、岩出氏を介したプログラマー陣との雑談だった。

「『オルタ』でプログラムのチーフをされていた厚 孝さんと岩出さんが仲が良くて。僕も混じって、テクニカル周りの雑談をしていました。今、自分がやっているような仕事のベースはたいてい、そうした雑談の場で話したことによるものでした」。

1990年代にピークを迎え、2000年代以降は徐々に開発力を低下させていった日本のゲーム業異。多くのゲーム開発者にとって、いち早く海外で主流になりつつあったプログラマブルシェーダは、未知の技術だった。2002年にXboxで発売された『オルタ』は、そうした中で気を吐いた、数少ないタイトルだったと言えるだろう。

同時期にXboxでリリースされ、プログラマブルシェーダを活かしたタイトルとして技術的な評価を得たレースゲームに『DOUBLE-S.T.E.A.L』(2002)がある。「あのポストエフェクトは、どのように表現しているんだろう」といった話題は、岩出氏らにとって格好のネタだった。

もっとも、そうした知識を実務で活かす機会は少なかった。『龍が如く』の開発起ち上げに伴い、プラットフォームがPS2に移行したからだ。

「僕らはXboxでやりたい放題やっていたのに、『減色?』、『テクスチャの解像度が256×256しか使えない?』、『まともに使えるものが加算半透明だけ?』など、いっきに制約が増しました。あの当時、何か技術的に面白いことをしたかったら、エフェクトしかなかったですね」。

そういう中でも、岩出氏のこだわりは健在だった。『龍が如く』のイベントデモ(カットシーン)で、ヒロインのひとりが涙をながすシーンがある。通常なら顔のモデルにマスクを引き、デザイナーの決め打ちで涙を表示するところだ。しかし、わざわざモデルにコリジョンを取り、リアルタイムに涙のシミュレーションをながしたのだ。

「費用対効果では問題があったかも知れませんが、そういう挑戦をしていかないと、面白いことはできないと思ってたんじゃないかなあ」。

狭い井戸の中で、ものすごく深い穴を掘っているような、求道者的な人物......田村氏は、そういう意味でセガらしい人だったと評した。「心残りがあるとしたら、岩出さんともう1回『パンツァー』をやりたかったですね」。

[[SplitPage]]プランナーとデザイナー、双方の対立を通して

さて、ここで時計の針を『AZEL-パンツァードラグーンRPG-(以下、AZEL)』開発の頃に戻して、またちがった視点から岩出氏の仕事ぶりをふり返ってみよう。

『AZEL』、『ハンドレッドソード』、『オルタ』と、3作にわたって岩出氏と開発を行いつつ、良くも悪くもぶつかってしまったプランナーがいる。向山彰彦氏(現フリーランス)だ。

1993年セガに入社し、『聖魔伝説3×3EYES MCD』(1993/メガCD)、『魔法戦士レイアース』(1995/セガサターン)、『サクラ大戦』(1996/セガサターン)と、コンソールでRPG要素のあるゲーム開発に携わってきた向山氏。

その経験を買われて、『AZEL』の開発途中からバトルパートに参加することになった。すると、開発スタイルのちがいに驚かされたという。

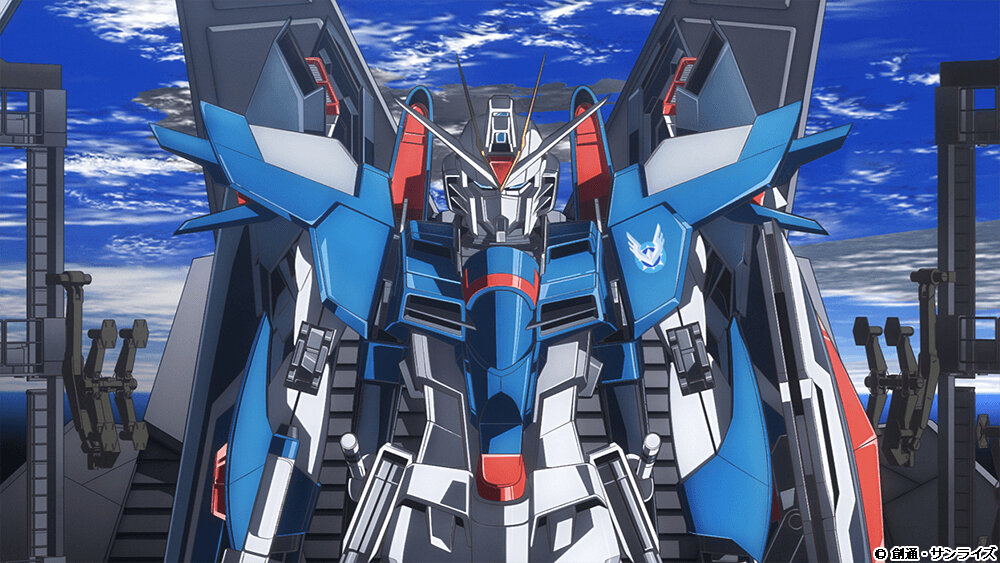

『AZEL-パンツァードラグーンRPG-』 ©SEGA

「それまでのチームでは企画が中心になって筋道を立てて、そこにデザイナーがビジュアル面で肉付けをしていくようなつくり方でした。少なくとも『サクラ大戦』は、そうしたつくり方をしていました」。

「しかし、『AZEL』ではデザイナーの発言力が強かったんですよ。そもそも『パンツァードラグーン』シリーズはゲームメカニクスもさることながら、ビジュアルが魅力のゲームでしたからね。アーケードから来た人が多いこともあって、デザイナーが物申す的な風潮が強いチームでした」。

前任者との入れ替わりでチームに合流した向山氏。そこで感じたのはデザイナー側とプログラマー側との、思惑のちがいだ。

当時、日本のゲームシーンは『FF』シリーズに代表される、大作RPGが高い人気を誇っていた。アクションゲーム中心でRPGに弱いとされるセガサターンで、『AZEL』の期待度は大きかった。「やった、RPGみたいなすごい画が出せる」。当時、チーム内でこうした声をデザイナー側から聞いた......向山氏はこのように語る。

その一方で、プログラマー側ではバトルにシューティング要素を加えたがっていた。過去2作が3Dシューティングで、高い評価を受けていたからだ。そのためのノウハウも豊富だった。ただ、3DシューティングとコマンドRPGをいかに融合させるかについては、誰もが未知数だった。

「もっと綺麗な画を見せたいデザイナー側と、もっとシューティング風にしたいプログラマー側とで、どのような落としどころをつけるか......。どうしたら良いんだっていうのが『AZEL』で、その象徴ともいえるのがバトルでした。最終的には良い感じの落としどころに落ち着いたのではないかと思いますが、とにかく形にするのが大変でしたね」。

この難題に共に取り組んだのが、エネミーをデザインした岩出氏と、メインバトルプログラマーの二川目氏だ。作業はつくり直しの連続で、次第に関係がギスギスしていった。

こうした雰囲気の中でも、岩出氏がデザイナーの職分を超えてバトルシステムに口を出してくることに驚かされたという。必死になって考えているのに、イラッとしたことも多かったとのこと。

もっとも、今にして思えば、こうしたプログラマー・デザイナー・プランナー間の衝突があったからこそ、『AZEL』はユニークなRPGになったのではないかと向山氏は語る。

『AZEL-パンツァードラグーンRPG-』 ©SEGA

象徴的だったのがバトル時のUI表現だ。『AZEL』では画面下側に必要に応じてレーダーや敵味方のヒットポイントが表示され、バトルが終了すると消える仕様になっている。また、ウィンドウも他のRPGのように長方形ではなく、世界観に合わせた不規則な形状となっている。

もっとも、開発途中のUIはこれとはちがった。画面の一定エリアがUIで埋まり、背景が隠れてしまう表示だったのだ。

これに異を唱えたのが岩出氏だった。「ベタッと表示するだけだと圧迫感があるので、形を工夫して背景を見せたいと言ってきました。UI担当の企画と岩出君との間ですごくもめた記憶がありますが、最終的には操作性、視認性、デザイン性を両立させたものになりました」。

作業が遅れ、チームの雰囲気が悪くなる中、他のデザイナーだったらあそこまで強く主張してくることはなかったかもしれないと、向山氏はふり返る。もっとも、だからこそ『AZEL』のバトルUIは機能的で、世界観にも則したものになった。

ただし、当時はまだキャラクターを実機上に表示させるだけで負担が大きかった時代だ。これがゲームUIともなると、その負荷が倍増する(だからこそ当時のゲームUIは画一的で、操作性に乏しいものが多かったわけだが......)。

また、岩出氏もゲーム全体のUIにツッコミを入れたわけではない。エネミー担当だったこともあり、バトルシーンのUIであれば自分のテリトリーということで、アイデアを出したのだ。

「おかげで、結果的に良いものになったとは思います。ただ、当時は『うるせえな』というのが本音でした」。

次ページ:

『ハンドレッドソード』を成立させるための二者択一

『ハンドレッドソード』を成立させるための二者択一

これに対してプランナーとデザイナーでせめぎ合いが発生したのが『ハンドレッドソード』(2001)だ。本作は当時としては珍しいリアルタイムストラテジー(RTS)で、ドリームキャストの通信機能を活かして、4人までオンライン対戦ができた。

向山氏はチーフプランナーで、岩出氏はチーフアーティスト。チーフプログラマーは前述の厚 孝氏が担当している。余談だが、このチーム構成は『オルタ』でも引き継がれることになる。

また、岩出氏は『オルタ』後に『龍が如く』シリーズの起ち上げに参加。厚氏もシリーズがPS3に移行するタイミングで、2007年より参画する。その後、内製ゲームエンジンのドラゴンエンジンで開発責任者を務めるなど、長きにわたって関係が続くことになる。

本取材について、厚氏はメールで次のようなコメントを寄せた。

「岩出さんとは、『ハンドレッドソード』、『パンツァードラグーン オルタ』の2タイトルにわたり、プログラマーとデザイナーのチーフという立場で、約4年の期間共に仕事をしてきました。近年では作業の専業化が進み、直接やりとりする機会は減りましたが、20年にわたってずっと同部署でお互いに信頼できる同僚として頼りにしてきました」。

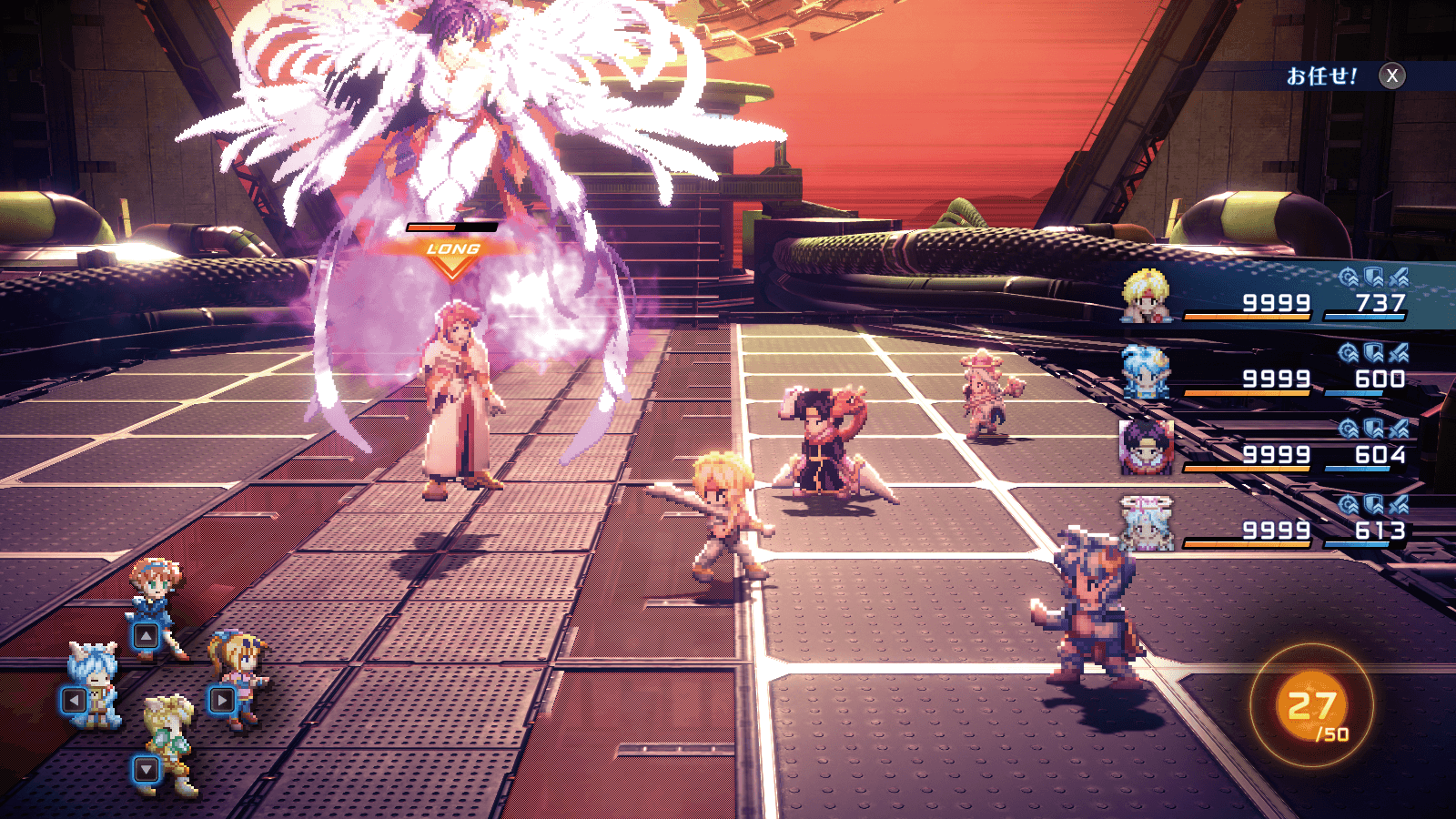

『ハンドレッドソード』 ©SEGA

閑話休題。当時PCゲームでヒットしていた『Age of Empires』に影響を受けて始まった本作。開発は技術検証とアートワークが先行していた。

再び前任者の引き継ぎでチームに合流した向山氏は、状況を聞いて頭を抱えることになる。RTSで4人対戦ゲームなのに、キャラクターが20体程度しか出せないというのだ。これではゲームにならないと、「せめて100体は出せるようにしてくれ」と主張したという。これが『ハンドレッドソード』というタイトルの由来だ。

なぜキャラクターが20体しか出せなかったのか。そこには2つの要因があった。第一にWindows CEをベースにMicrosoftが開発したOS、開発コードネーム「Dragon」 の存在があった。PCとの親和性が高く、高性能だったが、処理が重かったのだ。

もっとも、Dragonの採用はプログラマー側からの要求によるものだった。チーフプログラマーの厚氏が、セガでPCゲーム開発を行なっていたPC開発部の出身で、Windowsでのゲーム開発に慣れていたからだ。オンラインで4人対戦を実現させる上でも、Dragonの採用は必須だった。

もうひとつの要因がトゥーンシェーダだ。ポリゴンのエッジを強調するマンガディメンションを、岩出氏は本作で採用するよう主張した。前述の通り、本技術は植田氏と共に岩出氏が発明したものだ。もっとも、これによって処理負荷が高まり、キャラクターの数が出せないおそれがあった。

当時の事情を厚氏は次のようにコメントしている。

「岩出さん自身は『ジェットセットラジオ』には参加していなかったので、自分自身で手がけるプロジェクトにマンガディメンションを導入したいと考えていたようです。実際、『ハンドレッドソード』の開発初期は、エッジ付きのトゥーンシェードで進められていました。

ビジュアル的にはキャラクターの選択がわかりやすいなどのメリットもあり、岩出さんは強く採用を主張していましたが、ドリームキャストではエッジの処理にかかる負荷が許容できず、結局は不採用になったことを覚えています」。

もっとも、実態はもう少し複雑だ。

向山氏にすれば、RTSなのにキャラクターが20体しか出せないのはあり得ない。一方でDragonの採用は外せない。だとしたら、描画負荷を減らすしかない。そのためにはトゥーンシェーダを諦めることと、キャラクター1体あたりのポリゴン数を減らす必要があった。

しかし、岩出氏からすれば、どちらもあり得ない選択だった。ポリゴン数を減らすと、それだけキャラクターの魅力が減る。マンガディメンションも自分が発明したものだ。そのため、岩出氏は向山氏にこう告げた。

「20体で成立するゲームシステムを考えてください」。

最終的に向山氏は「トゥーンシェーダを不採用にする」、「キャラクター1体あたりのポリゴン数を減らす」ことを決断した。アドベンチャーパートで前半の主人公が騎馬民族という設定にもかかわらず、馬が四本足ではなく、二本足で鳥のような形状をしているのもこれが理由だ。足の数を減らさざるを得ないほど、処理負荷の軽減が求められたのだ。

一方で岩出氏は頑として反対していた。「トゥーンシェーダを採用しても処理負荷は上がりません」と、岩出氏自らプレゼンしたほどだ。

そこで向山氏は他のデザイナーに依頼してサンプルデータをつくってもらうなど、一種の裏工作をしたという。騎兵の足を4本から2本にしたのも、このときだ。「こんな風に岩出君には涙を呑んでもらいました」。

もっとも、それまでは強行に反対していたものの、一度そのように方針が決まると、黙々と仕事をしてくれたと、向山氏は語る。「本人としては忸怩たるものがあったかもしれませんが、結果的に少ないポリゴン数ながら映える画をつくってくれたのではないでしょうか」。

『ハンドレッドソード』 ©SEGA

実はこのエピソードにはもう一幕ある。処理負荷を下げるため、いっそのこと3Dではなく2Dゲームにしてはどうか、という話が飛び出したのだ。

これに対して岩出氏は「自分たちは3Dゲームしかつくったことがない。どうしても2Dゲームにするなら、デザイナーを全員入れ替えてほしい」と突っぱねたのだという。これには向山氏が折れるしかなかった。

「結局3Dで何とかする方法を考えることになりました。デザイナーとしての矜持だったのでしょうね」。

プランナーとデザイナーの対立は本開発でも続いた。UIの修正はそのひとつだ。

テストプレイを続けるうちに、レーダーの表現などで、より視認性を高める必要があるのではないか......プランナー側からそうした声が上がった。しかし、デザイナー側からすれば、仕様通りに納品しているのに手戻りが発生することについて、釈然としないものがあった。ビジュアル的にも満足がいくものだという自負があった。

「UI担当の企画と朝までかかって説得したんですが、結局ダメでした。企画側としては、RTSだし、視認性が良い方が遊びやすいし、そのためにはこうすべきだと、ロジックで説明しているわけです。しかし、岩出君にしてみれば、またちがう考えがあるわけですよ。黙ってしまって、てこでも動きませんでした。結局、こちらが折れました」。

向山氏は「この件について、どちらが良いのか今となっては判断がつかない」と語る。企画の言うことをハイハイと聞くだけが、デザイナーの仕事ではないからだ。デザイナー側からすれば、こうした修正指示はプランナーの無茶ぶりにも聞こえる。それに対して部下を守ることもチーフデザイナーの務めだ。

実際、岩出氏は部下に対して説明をしっかりと行い、スケジュールを守って仕事を進めるタイプのデザイナーだった。岩出氏が多くの人に慕われた理由のひとつには、こうした仕事の進め方もあった。

当時について厚氏も、「昔は岩のように頑固なところがあって、納得のいかないことがあるとミーティングが終わらないことが良くありました。結婚された頃からだいぶ柔軟になられました。面倒なまとめ作業もマメに行なってくれる、職務に忠実な方でした」とコメントを寄せている。