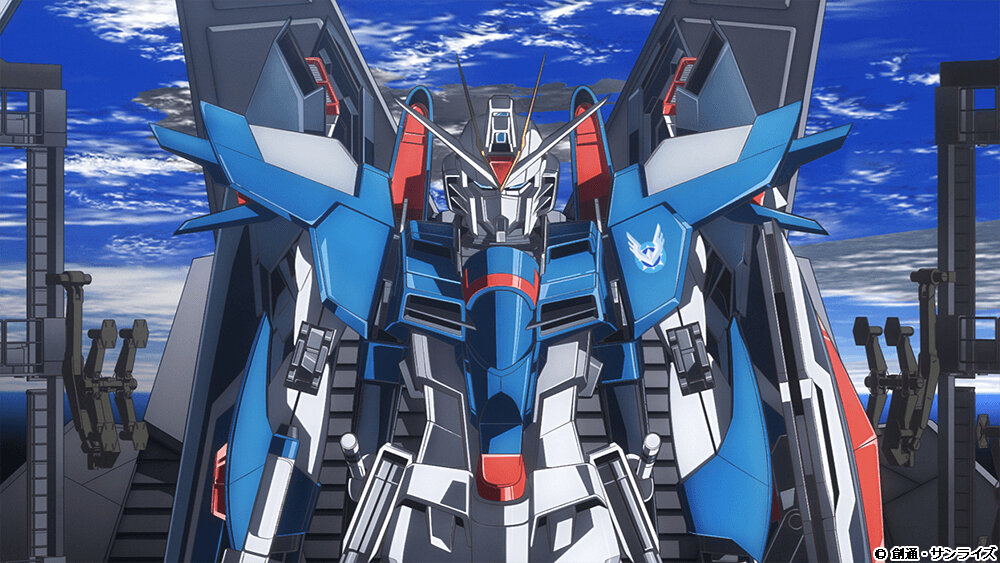

『Gray』は日本工学院八王子専門学校 ゲームクリエイター科四年制の学生たちが中心になって制作した、本格サバイバルホラーVRゲームだ。本作は学生がつくったとは思えない高い完成度に仕上がっており、東京ゲームショウ2017(以下、TGS2017)に展示された際には、試遊を希望する来場者が長蛇の列をつくった。本記事の前編では、制作メンバー5名へのインタビューを通して、『Gray』におけるアーティストの役割を中心に紹介する。さらに後編では、テクニカルアーティストとプログラマの役割を中心に紹介する。本作のメイキングを通して、ゲーム開発教育の最新事情をご覧いただきたい。

TEXT_尾形美幸 / Miyuki Ogata(CGWORLD)

PHOTO_弘田 充 / Mitsuru Hirota

▲『Gray』プレイ中動画。本作はOculus Riftを使ったVRゲームで、プレイヤーは閉鎖された研究施設からの脱出を目指す。なお、脱出経路の途中にはモンスターが待ち受けており、ハンドガンで身を守る必要がある。順調にプレイすれば5分でクリアできるそうだが、脱出方法を探しつつモンスターの攻撃を回避するのはなかなかに難しい。TGS2017での試遊時には制限時間が設けられていたため、時間内に脱出できないプレイヤーはゲームオーバーとなっていた

プログラマーがいなくても、UE4があればゲームは完成する???

CGWORLD(以下、C):まずは『Gray』の制作における皆さんの役割を教えていただけますか?

今村大也氏(以下、今村):自分はアートディレクションとモデリングを担当しました。最初に自分が「VRゲームをつくりたい!」と言い出し、同じコース、同じ学年の小西さんと千葉さんを誘いました。この場には同席していませんが、ほかにも5人ほどの学生がアーティストとして『Gray』の制作に関わっています。

小西智貴氏(以下、小西):自分はアニメーションを担当しました。『Gray』ではモーションキャプチャと手付けアニメーションを併用したので、モーションキャプチャのアクターも友だちと一緒にやっています。

千葉秀伸氏(以下、千葉):テクニカルアーティスト(以下、TA)と、背景モデルのセットアップを担当しました。

▲日本工学院八王子専門学校の教室で『Gray』をプレイ中の千葉氏

C:学生の制作チームにTAがいるのは珍しいですね。

千葉:『Gray』の制作中にTAとして行動するうちに、TAという役割の面白さと大切さがわかってきました。

藤巻光平氏(以下、藤巻):僕はゲーム内のキャラクターやグラフィックスの制御といった、基礎的な部分のプログラムを担当しました。『Gray』の制作にはUnreal Engine 4(以下、UE4)を使っているため、その操作も担当しています。

大格敬平氏(以下、大格):僕はドアや電灯の制御など、イベント部分のプログラムを担当しました。藤巻さんと同じく、UE4の操作も担当しています。

▲左から、今村氏、小西氏、千葉氏。以上3氏はゲームCGデザイナーコース 4年次に所属。2018年3月卒業予定で、全員ゲーム会社に内定している。左から4人目より、藤巻氏、大格氏。両氏はゲームプログラマーコース 3年次に所属。2019年3月卒業予定

C:プログラマはお2人だけですか?

藤巻:そうです。「面白いことをやっているチームがある」と先生から聞かされ、わけもわからず連れてこられ、『Gray』の制作に参加することになりました(笑)。

今村:当初は仲の良い友だちを集めてつくっており、「プログラマーがいなくても、UE4があればゲームは完成する!」と思っていたのです。ところが「クオリティの高いゲームをつくるにはプログラマーが必要だ......」ということに途中で気付き、先生が2人を連れてきてくれたという次第です。当時は授業でUE4を習う前だったので、手探り状態で四苦八苦していました。

C:プログラマーの2人は、チームの救世主だったわけですね(笑)。

当初のコンセプトは残しつつ、VRゲームに適した形へ改変

C:メンバーにプランナーがいませんが、企画も皆さんで考えたのでしょうか?

大格:主な部分は今村さんが考え、細かいゲーム的な要素はプログラマーが盛り込んでいきました。

C:発案者である今村さんが企画も考えたわけですね。当初から、今のようなサバイバルホラーを構想していたのでしょうか?

今村:はい。VR用のHMDが市場に出回り始めたのを知り、「VRのホラーゲームをつくったら面白いんじゃないか?」と考えたのです。タイミング良く学校でVIVEを買ってもらえたので、早速開発を始めました。確か2016年の秋口だったと思います。その後、2017年3月の卒業制作展で『Gray』のプロトタイプを展示し、ここにいる5人でさらに改良したものを9月のTGS2017で展示しました。その過程で、HMDをVIVEからOculus Riftに変更しています。

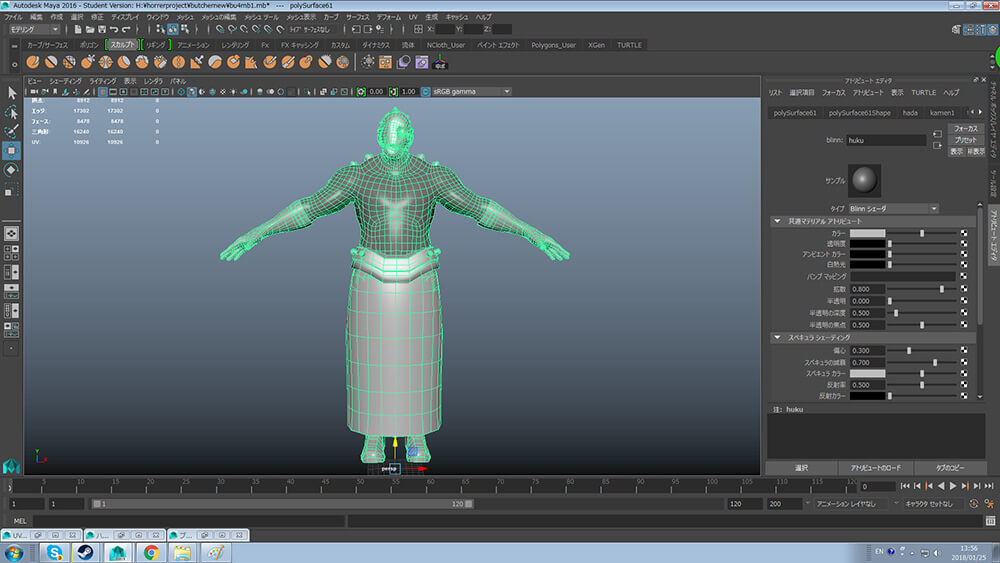

▲【左】今村氏が描いたモンスターのコンセプトアート/【右】Mayaの画面に表示したモンスターの3Dモデル

▲2体のモンスターのターンテーブル。2体とも、今村氏がモデリングを担当している

C:約1年がかりのプロジェクトだったわけですね。よくぞ完成までこぎ着けましたね。失礼ながら学生のプロジェクトは、プロ以上に空中分解したり、迷走したりするケースが多いと聞きます。

藤巻:実際、大変でしたし、迷走した期間もありましたね(苦笑)。プロトタイプはマップが広く、クリアまでに最短でも10分を要したのです。VRゲームとしてプレイしやすいように、マップを狭くしたり、道に迷いやすい場所では光を当ててプレイヤーを誘導したりといった工夫を盛り込み、何とか完成させました。

C:先ほど、藤巻さんと大格さんは途中から制作に参加したとおっしゃいましたが、具体的にはいつ頃ですか?

藤巻:プロジェクト開始から1ヶ月後くらいです。その段階で、かなりクオリティの高いグラフィックスをつくっていたので驚きました。僕自身、以前からハイエンドゲームをつくってみたいと思っていたので、ぜひとも協力したいと申し出ました。一方で、VRゲームとしての面白さの点では難があったので、意見を言わせてもらいました。

千葉:その頃つくっていたものは、今とはまったく別物ですね。VRゲームとしては冗長で、酔いやすく、ひらたく言うと面白くなかったのです。だから皆で時間をかけて企画から考え直し、徐々に今のかたちへと近付けていきました。

藤巻:アーティストの皆さんが考えていたアイデアを1度ゼロに戻し、VRゲームに適した形へつくり直そうとしたので、すごく時間がかかりましたね。そうやって考え直したものを試しにつくってみて、駄目だったらまたつくり直して......というサイクルを回し、完成度を上げていきました。

C:途中参加のメンバーが、既にあるものに対して意見を言い、ほぼ全部のつくり直しを提案するというのはプロでもハードルが高いと思います。よくやり遂げましたね。

▲ゲーム内におけるモンスター

藤巻:今村さんの中には「『Gray』のアートディレクターとして、表現したいもの」が確実にあったので、それをVRゲームで成立させる上で最適な方法を提案するよう心がけました。僕たちは『Gray』をつくる以前にも複数のVRゲームをつくっていましたし、CEDECに参加して(※)プロの知識を吸収したりもしてきました。そういう経験に根ざした提案だったから、話を聞いてもらえたのだと思います。

※藤巻氏は、IGDA日本が主催したCEDEC2016のスカラーシップに参加している。同じく大格氏も、CEDEC2017のスカラーシップに参加している。藤巻氏のスカラーレポートはこちらで、大格氏のスカラーレポートはこちらで公開されている。

C:今村さんは『Gray』で何を表現したかったのでしょうか?

今村:自分はクリーチャーが好きだったので、それが映える、どろどろとした世界観を表現したいと思っていました。そのコンセプトは最初から最後まで一貫できたので、嬉しく感じていますし、チームメンバーに感謝もしています。

身体を張ってモンスターの動きを表現

C:小西さんは『Gray』を通して何をやりたいと考えていましたか?

小西:新しい何かを経験し、できることを増やしたいと思っていました。初めて学内のモーションキャプチャ施設を使い、モンスターの動きを収録できたことは大きな収穫でした。加えて、これまでは一般的な人間の動きを中心につくってきたので、超常的なモンスターの動きをつくれた点も良かったです。60fpsのアニメーションを付けるのも初めての経験だったし、とにかく表現の幅が広がりました。自分の成長にとって『Gray』はとても有益なプロジェクトだったと思います。

C:モーションキャプチャと手付けアニメーションは、どのように使い分けましたか?

小西:基本的な動きはモーションキャプチャで収録し、人間が演じられない超常的な動きは手付けで表現しています。例えば天井から真っ逆さまに落下してきたり、人間離れした起き上がり方をしたりする部分は手付けしています。

C:モーションの数はどのくらいあったのでしょう?

小西:当初は30くらいを予定しており、実際に結構つくったのですが、最終的に使ったのは一部だけでした。

C:ボツになったモーションも結構あったわけですね。アクターも担当したとおっしゃっていましたね。

小西:はい。そのせいもあって、肉体的にもハードなプロジェクトでした(笑)。仮面を付けたモンスターは「ちょっと動きがぎこちない」という設定だったので、上半身にぐるんぐるんにテープを巻き、関節の動きを抑え込みました。上半身は少しずつ、ぎじぎじぎじって感じで動かす一方で、下半身は比較的よく動く、不思議な歩きを表現したかったのです。一緒にアクターをやった友だちも身体を張ってくれて、片手に重りを持ちながら、20テイク近くも同じ歩きを演じてくれました。最後に収録した疲れ切ってへろへろになった動きが一番イメージに近いということで、ようやくOKがでました(笑)。

C:その判断は誰がしていたのですか?

今村:自分です。

C:厳しいアートディレクターですね(笑)。

今村:チームメンバーには、本当に感謝しています(笑)。

▲モーションキャプチャの収録風景。アクターを担当しているのは小西氏の友人。モンスターらしさを表現するため、片手に重りを持ちながら、20テイク近くも同じ歩きを演じたという

▲同じくモーションキャプチャの収録風景。収録データを今村氏たちがその場で確認し、アクターに指示を出している

▲モーションキャプチャデータを基につくられたモンスターのアニメーション

前編は以上です。後編では、『Gray』におけるテクニカルアーティストとプログラマの役割を中心に紹介します。ぜひお付き合いください。

「学生作品とは思えない?!本格サバイバルホラーVRゲーム『Gray』メイキング(後編)」は

こちらでご覧いただけます。