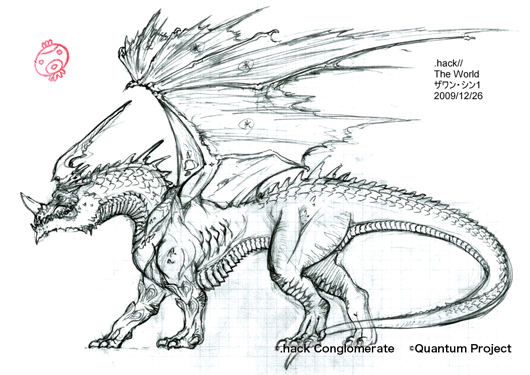

「ザワン・シン」〜フルCGによる有機的なドラゴンの表現

『Quantum』第1話の見どころの1つが、"ザワン・シン"と呼ばれるゲーム中の攻略不可能なイベントに登場する巨大なドラゴンの描写である。このドラゴン型モンスターはフルCGで作られているのだが、一見するだけでは作画との区別がつかないほど、画面に馴染んでいる。そして、それと同時に作画では不可能な(仮に実現可能だとしても膨大な手間暇がかかる)3DCGならではの細かなディテールと大胆なカメラワークが加わったことで、ダイナミックなアニメーション表現に仕上げることに成功しているのだ。

本作の3Dパートを手掛けているのが、 有限会社オレンジである。アニメ作品における3D表現のエキスパートと言えば、サンジゲンが知られているが、『マクロスF(フロンティア)』シリーズや『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズの3D表現を手掛けてきた同社もその双璧を成す存在と言えよう。そんなオレンジの代表取締役であり、本作では3D監督を務める井野元英二氏は常に心掛けていることとして、「画面の中でCGが如何に浮かない様にするか」だと語る。『Quantum』の3D描写も日本アニメ特有のセル描写の中にCG要素が違和感なく馴染んでいて、見ていて実に心地よい。

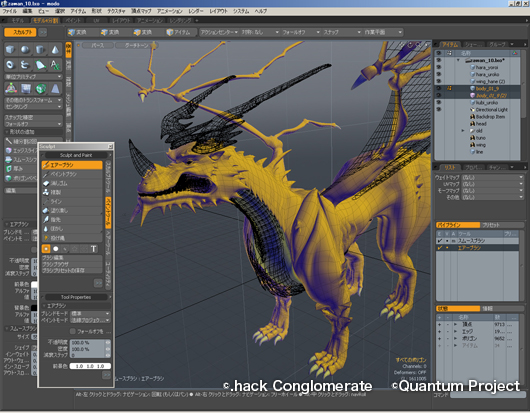

「ザワン・シン」の制作では、まずベースとなるドラゴンのモデルをmodoのサブディビジョンサーフェイス機能を用いて作成。そのモデルを.obj方式で3ds Maxに読み込み、Pencil+のマテリアルを適用しつつ、ターボスムースモディファイヤで細かな部分を作り込んだという。ここで注目したいのが、鱗などその表面に突起物の多い"ザワン・シン"のディテールをテクスチャではなく、敢えてモデリングで表現したこと。その理由は、物理的な正確さではなく、表現者の感性をベースにするという作画の表現において、陰影や鱗の質感をライティングで描くのでは何かと不都合が生じてしまうため。カメラビューからの見た目重視で、ポリゴンで凹凸を付けた方が意図した部分に質感を加えることができるわけだ。またテクスチャの場合、解像度に依存するため、カメラからの距離に応じてテクスチャを作り分けない限りは、テクスチャを高解像度で作らねばならず、データが重くなりがちだが、モデリングの場合はそうした制約はない。さらに、ザワン・シンの場合は4種類の色指定があったそうだが、テクスチャではなくMaxのマテリアルで色を設定することで効率よく作ることができたという。

「生物系のモノをトゥーンシェーディングだけで表現しようとすると、どうしてもチープな見栄えになりがち。テクスチャの場合も解像度の制約や意図しない部分に変なラインが出てしまうといった問題が生じやすいです。したがい、『ザワン・シン』の場合もテクスチャは使わずに、ハイライトやシワの形状等、作画だとこう描くだろうなという部位はオブジェクトをモデリングすることで表現しました」。また今回は、ドラゴンということで表皮のウロコが常に変化するため、ディテールのモデルが上手く追従できるのかが焦点となったが、Maxのスキンラップモディファイヤで制御することで、比較的上手く対応できたそうだ。

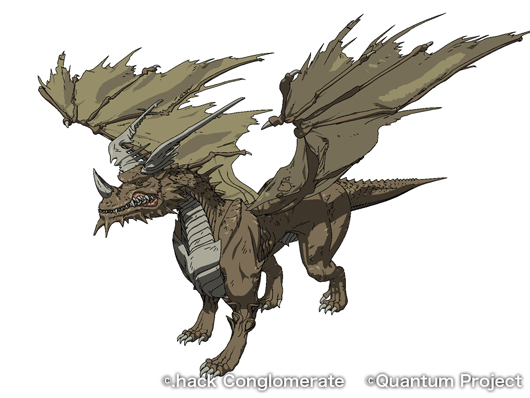

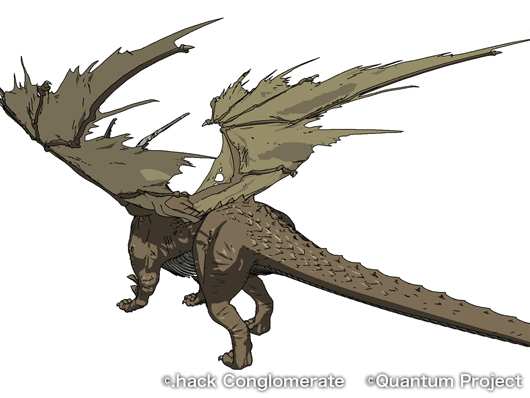

「ザワン・シン」と呼ばれる巨大なドラゴンのデザイン画。本作のクリーチャーデザインを手掛けた安藤賢司氏が描いたもの

ベースモデルは、最初にmodoを使いサブディビジョンサーフェイスによるモデリングされた。modoを用いた理由は、動作が軽くポリゴンモデリングが使いやすからとのこと。「サブディビジョンサーフェイスをオンにした状態で表示ポリゴンが100万ポリゴンを超えても軽快に動作するので形状の作り込みがしやすかったです。特にメッシュベースのスカルプトツールは形状を整えるのに役立ちました」(井野元氏)。なお、modoでスカルプティングしたモデルは、サブディビジョンサーフェイスをOFFにした状態で、obj形式でMaxに読み込む。Pencil+のマテリアル、ターボスムースモディファイアを適用し、適宜レンダリングをしながら細かい部分を仕上げていく。その際、シェルモディファイヤやシンメトリモディファイヤなどを使ってデータを整理し、セットアップ用にパーツが分けられた

表面の細かな凹凸やキズの質感は、テクスチャではなく、モデリングで描かれた。テクスチャと違い、解像度に依存しないためカメラの距離にかかわらず、綺麗にレンダリングで描画できることに加え、各シーンの色指定に合わせて色を変更する際は、Maxのマテリアルのみで色を変更できるため。「ザワン・シン」の場合、4種類の色指定が用意され、カットごとに色を変える必要があったそうだが、比較的早く作業を終えることができたそうだ

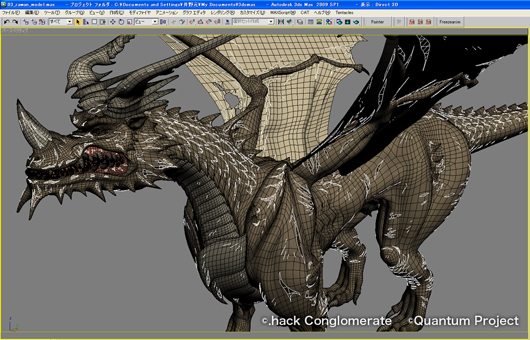

完成した「ザワン・シン」モデル。実際のシーンに配置する際は、本作では比較的影が目立たないルックが目指されたため、ライティングはシンプルにまとめたとのこと

「ザワン・シン」頭部のアップ。顔周りはかなりハイポリで作られていることが窺える(逆にボディはそれほど細かくないそうだ)。口腔をモデリングする際は、見た目よりも奥に支点があるようにベンドモディファイヤで調整された