大ヒットサバイバルドラマシリーズの新章。原作漫画の再現ではなく、実写ならではの迫真性を大スケールで描くべく、ヘッドスタジオを務めたデジタル・フロンティアは、HoudiniのSolarisを用いたUSDフローを新たに導入した。同社のVFXチームが画づくりを担当したシーンを中心に、その制作舞台裏を解説する。

https://www.netflix.com/今際の国のアリス

ⓒ 麻生羽呂・小学館/ROBOT

原作:麻生羽呂「今際の国のアリス」(小学館「少年サンデーコミックス」刊)

監督:佐藤信介/脚本:倉光泰子、佐藤信介/音楽:やまだ 豊/撮影監督:河津太郎/美術監督:斎藤岩男、中山 慎/アクション監督:下村勇二/VFXスーパーバイザー:土井 淳/エグゼクティブ・プロデューサー:坂本和隆/プロデューサー:森井 輝、高瀬大樹

制作協力:THE SEVEN/企画・制作:ロボット/製作:Netflix

シリーズの集大成であると同時に、デジタル・フロンティアの次なる布石

約3年の時を経て、世界中のNetflixで週間TOP10入りを果たした大ヒットシリーズ『今際の国のアリス』シーズン3の配信が始まった。VFXヘッドスタジオは、シーズン1、2からひき続きデジタル・フロンティア(以下、DF)が務めている。

「シーズン3で佐藤信介監督が特にこだわっていたのが、大量の火矢が飛んでくる「げぇむ:おみくじ」と、渋谷の街が地殻変動によって崩壊して土石流に呑み込まれる描写です。どちらも原作漫画でも重要なシーンですが、過去シーズンでは総合的な判断から見送られてきました。そこで今回、チャレンジすることになりました」と、VFXスーパーバイザーを務めた土井 淳氏。

そのほかにも東京タワーや走行する地下鉄車内を舞台にした「げぇむ」では、VFXが必須のシーンが多く登場するため、トータルのVFXショット数は約1,500に達した。

「そこでDFのチームと、VFXプロデューサーの赤羽(智史)さんが所属されているTHE SEVENのチームとで作業を分担しました。ボリューム的には7:3ぐらいでしたが、全てのVFXを土井が監修しています」(鈴木伸広VFXプロデューサー)。

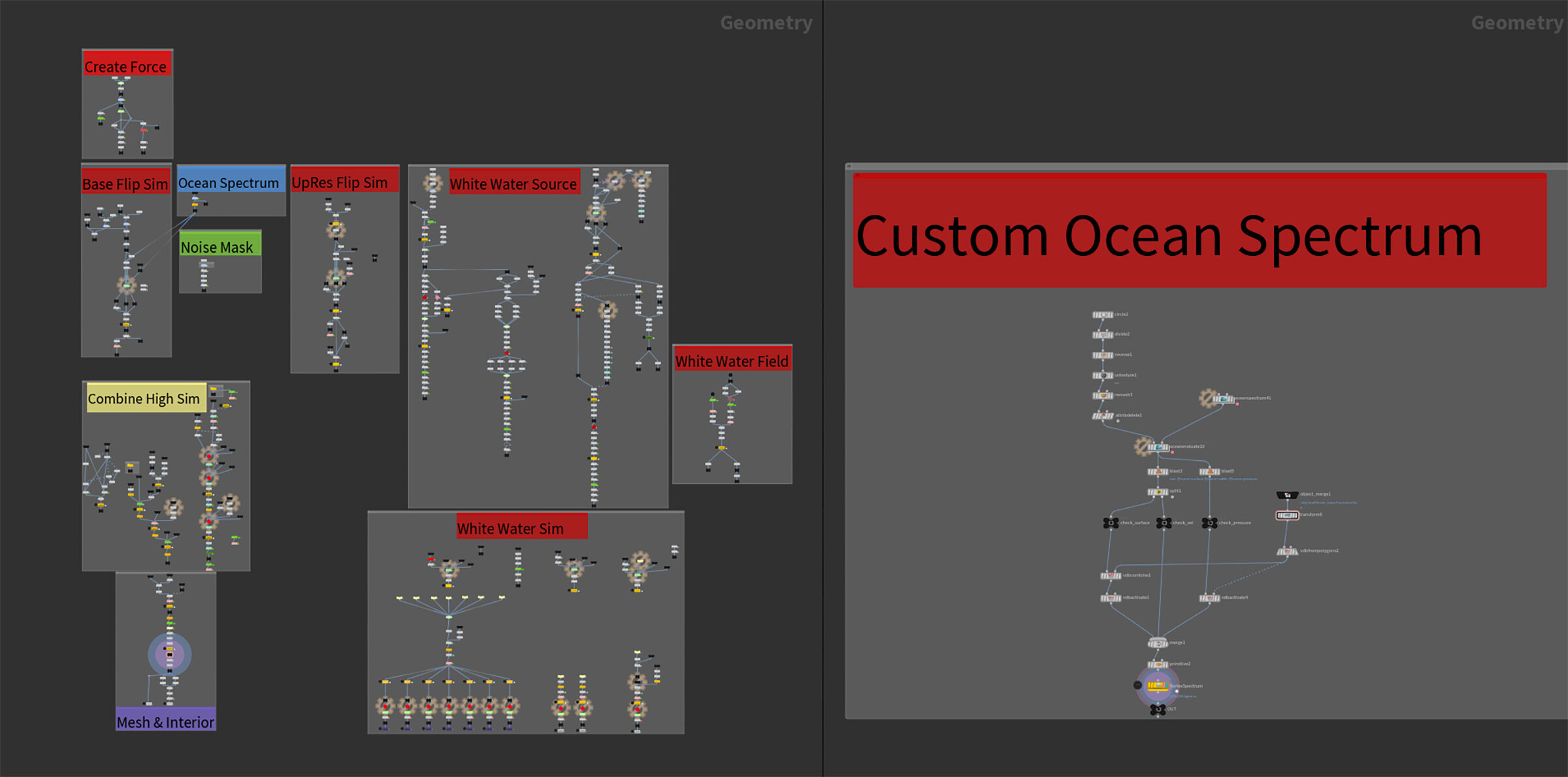

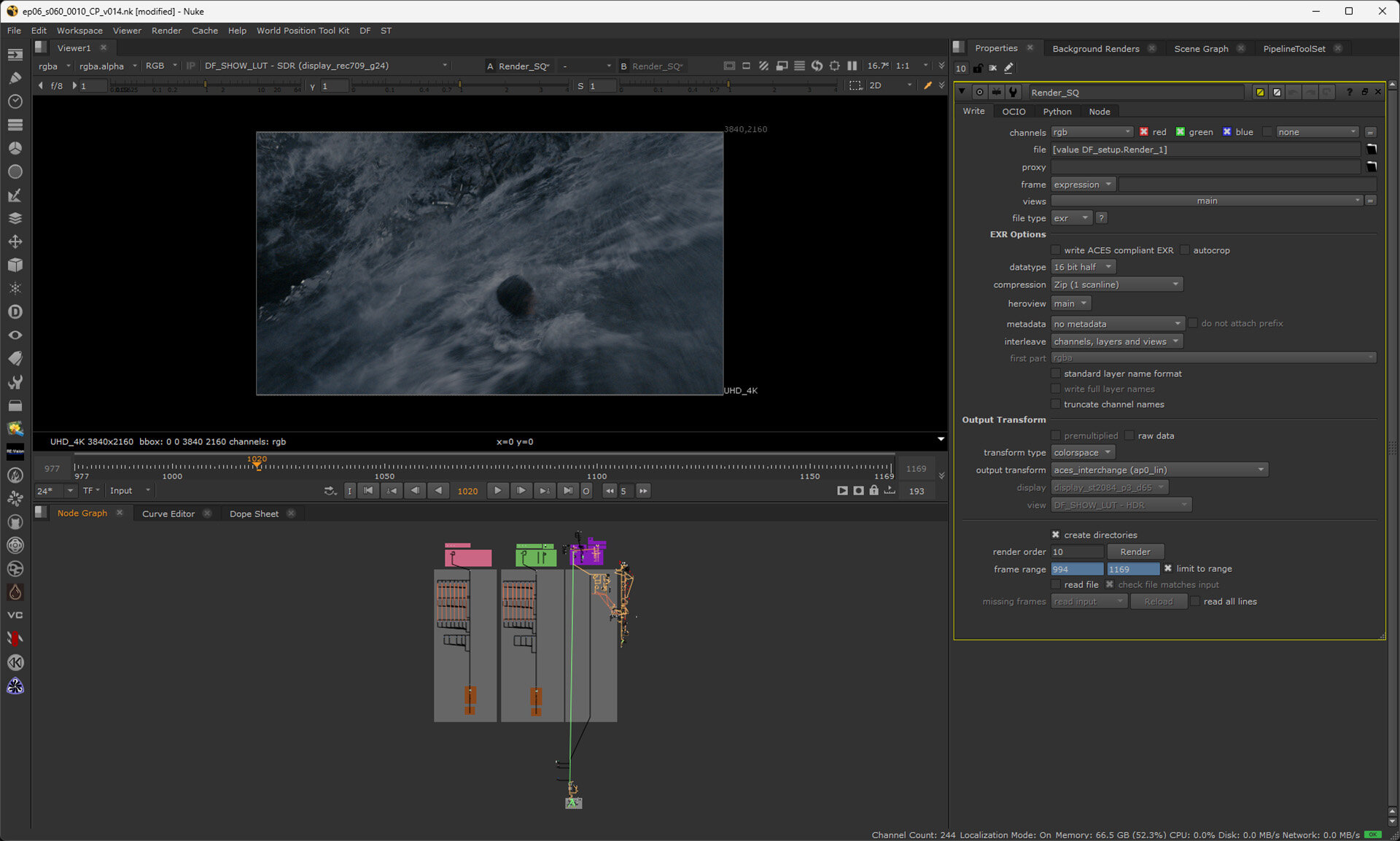

さらにDFでは、ライティングからルックデヴまでの一連にHoudiniのSolarisを用いたUSDベースのワークフローを採用した。

「FXチームはSolarisの使用経験がありましたが、今回はBGチームやライティングチームも新たにHoudiniで作業を行う必要がありました。そこで、Houdiniに不慣れなアーティストが効率的に作業を行えるようにいくつかの新しいツールの開発とパブリッシュ周りのワークフローの整備を行いました。突貫作業でしたが、確実にハードルを下げられたと思います」と、FXリードの角田 陵氏はふり返る。

「シーズン1のプリプロ期間を含めると実に7年にわたる大プロジェクトになりました。自分たちにとってターニングポイントとなった作品でもあるので感慨深いです。新しいテクノロジーを取り入れたりパイプラインを改良しながら、これからも良いVFXをつくっていきます」(土井氏)。

<1>大物量と細密さの両立〜エンバイロンメント〜

新たな表情が求められた渋谷と、フルCGで再現された東京タワー

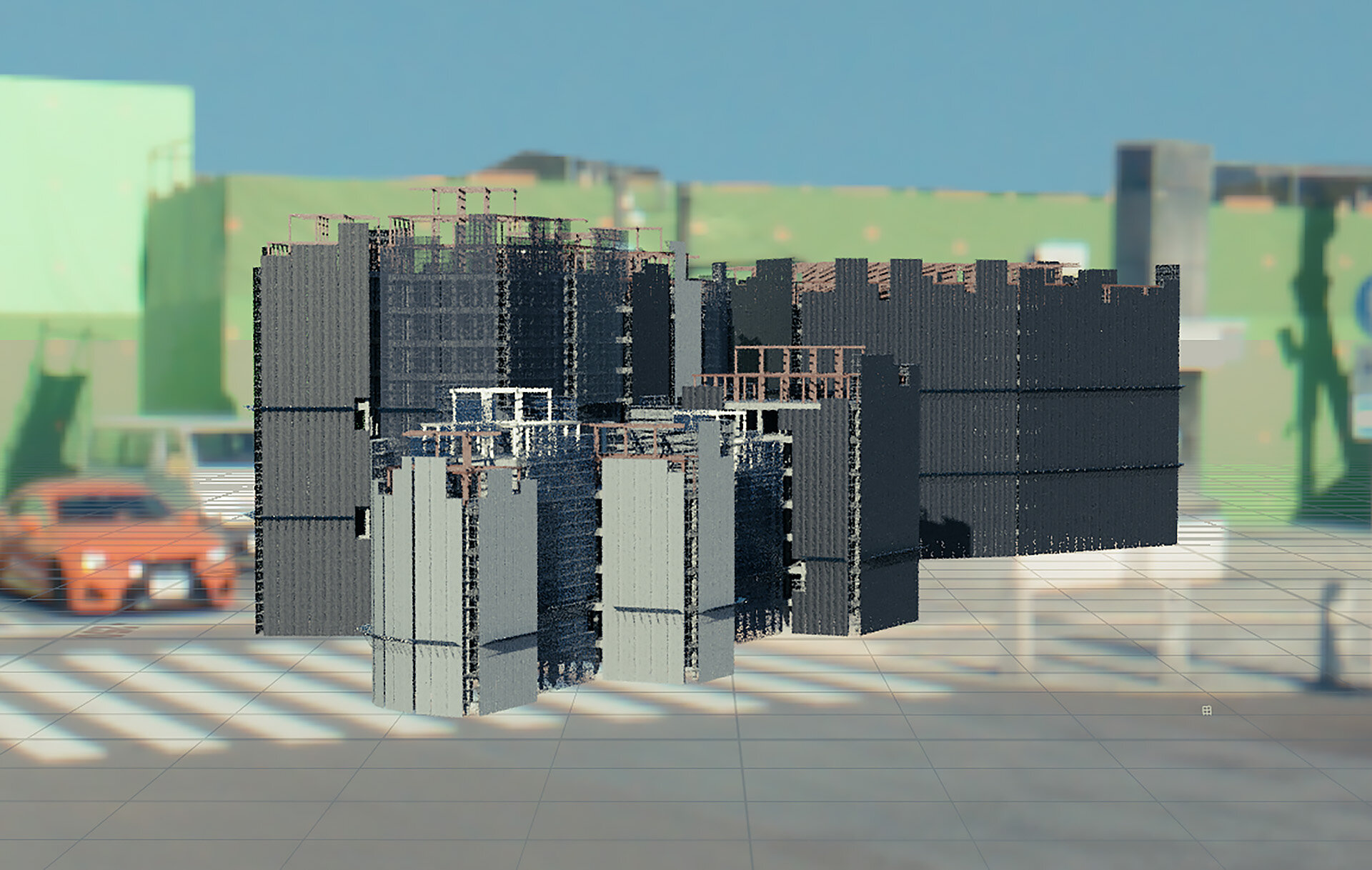

一般的にシリーズ作品のCG・VFX制作は、過去シーズンで作成したアセットなどを流用することで効率化を図ることができる。だが、『今際の国のアリス』の場合、一筋縄ではいかなかった。

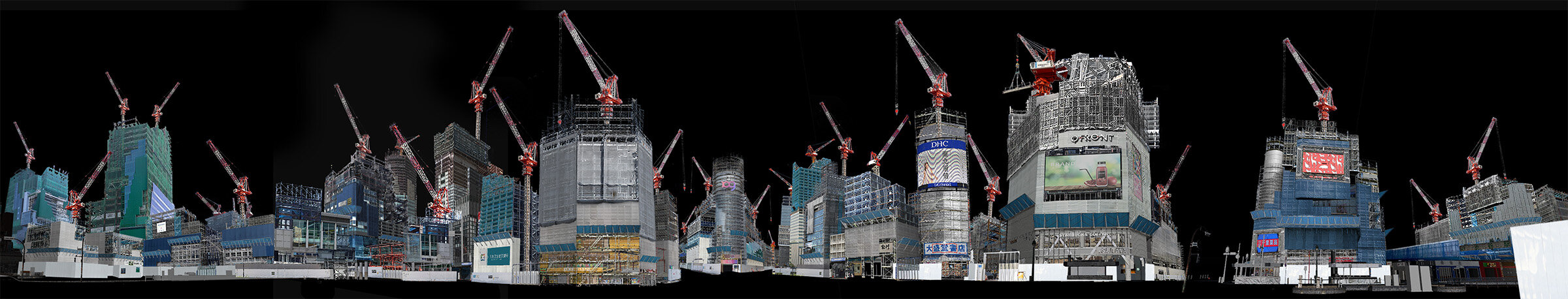

「同じ渋谷でも、毎回設定が異なります。シーズン2では荒廃して緑に覆われた渋谷を描くために、Unreal Engineを利用しました。ですがシーズン3では、また新たな画づくりが求められました」(土井氏)。

「シーズン3の序盤で描かれる渋谷の景観は、シーズン2の最後に隕石の落下によって崩壊した建物などが復興して、1階部分には人の出入りがあったりと都市機能が回復しつつある状態として描く必要がありました。そこで仮設の看板やモニタなどが先行して配置されているようにデザインしました」と、背景リードを務めた土屋 謙氏。

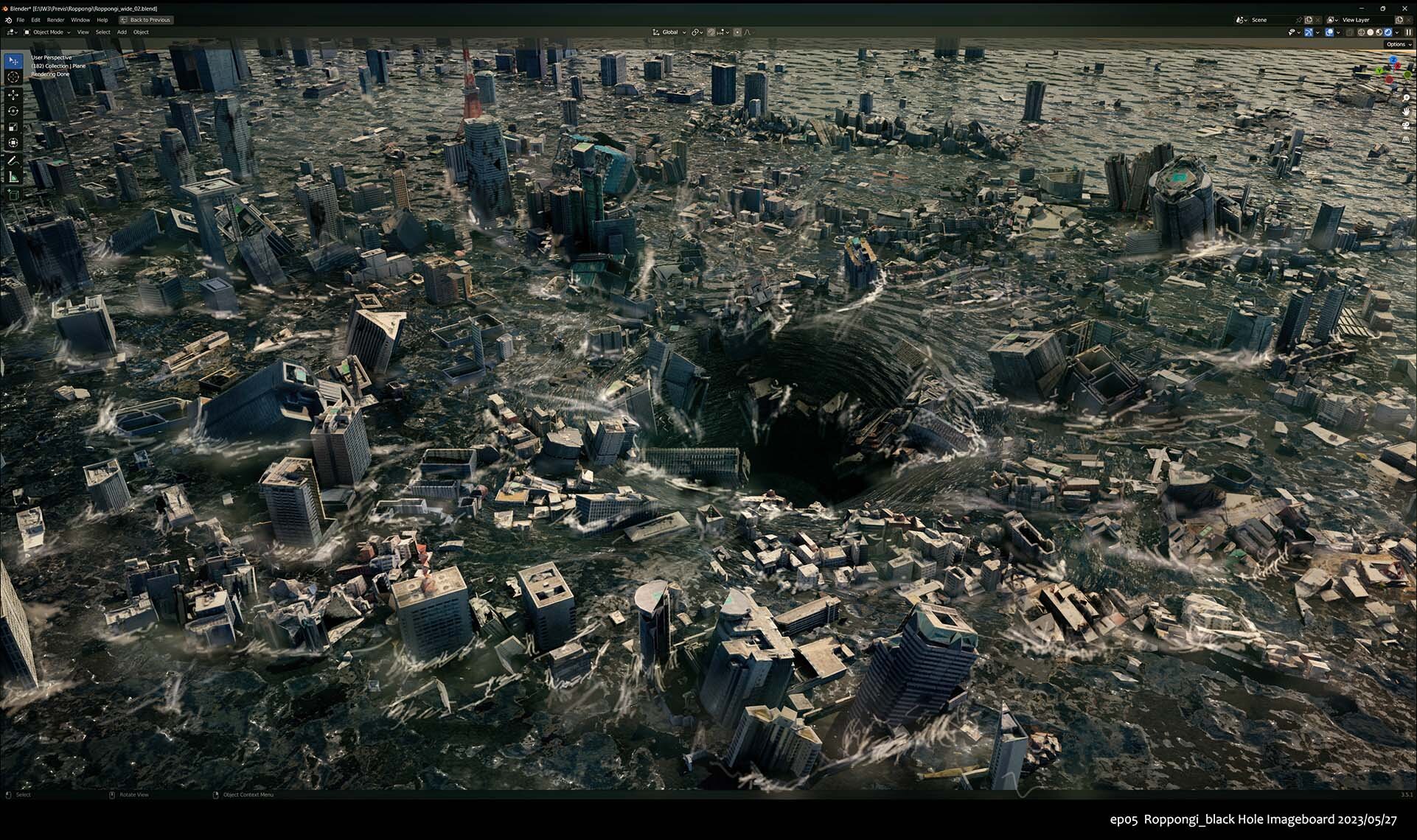

さらに後半のエピソードでは、先述した通り、地殻変動によって渋谷から六本木にわたる広いエリアが破壊され、土石流に呑み込まれる。そうした破壊表現を加える必要がある背景アセットについては、それを加味したつくり込みも行われた。

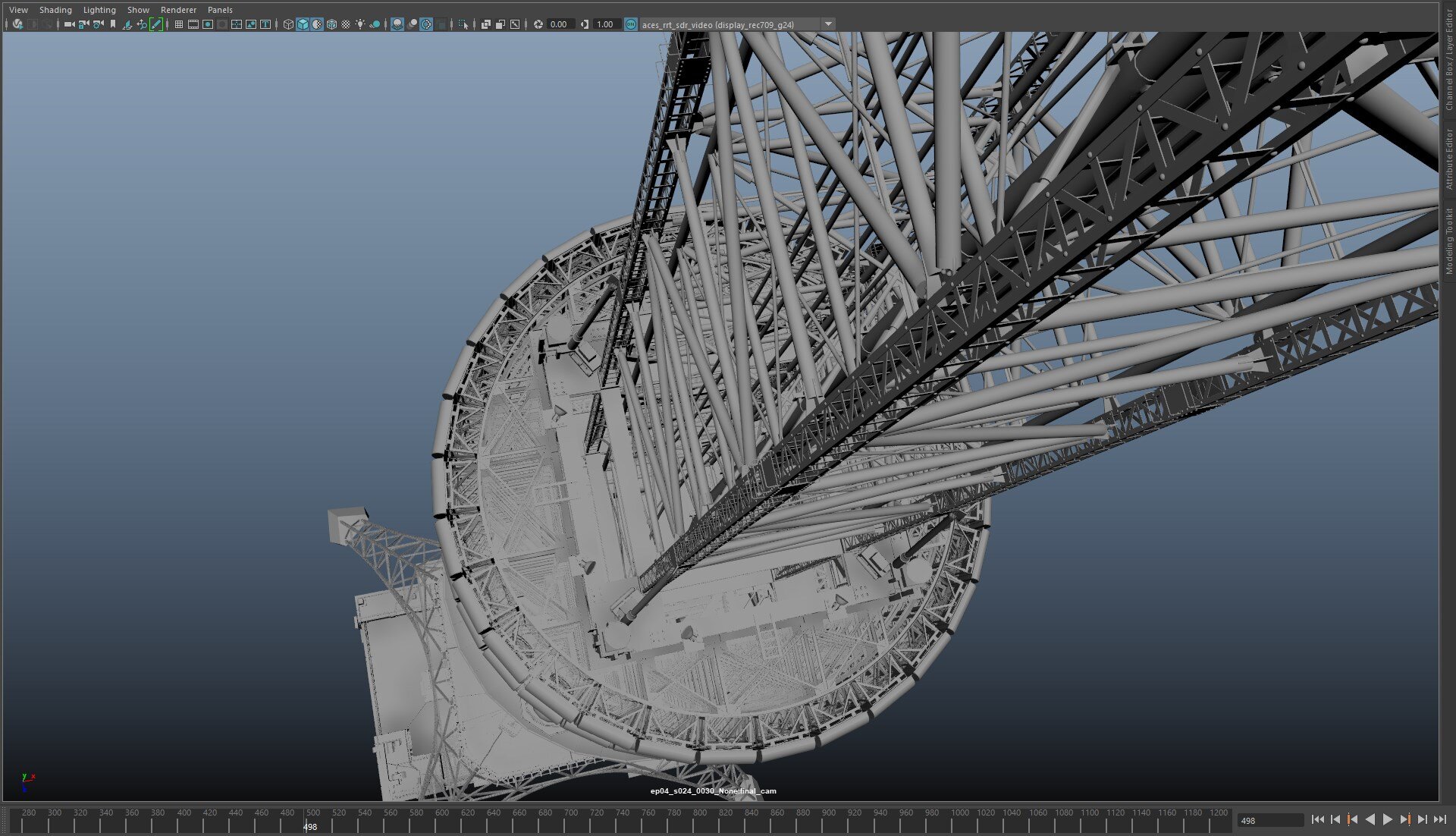

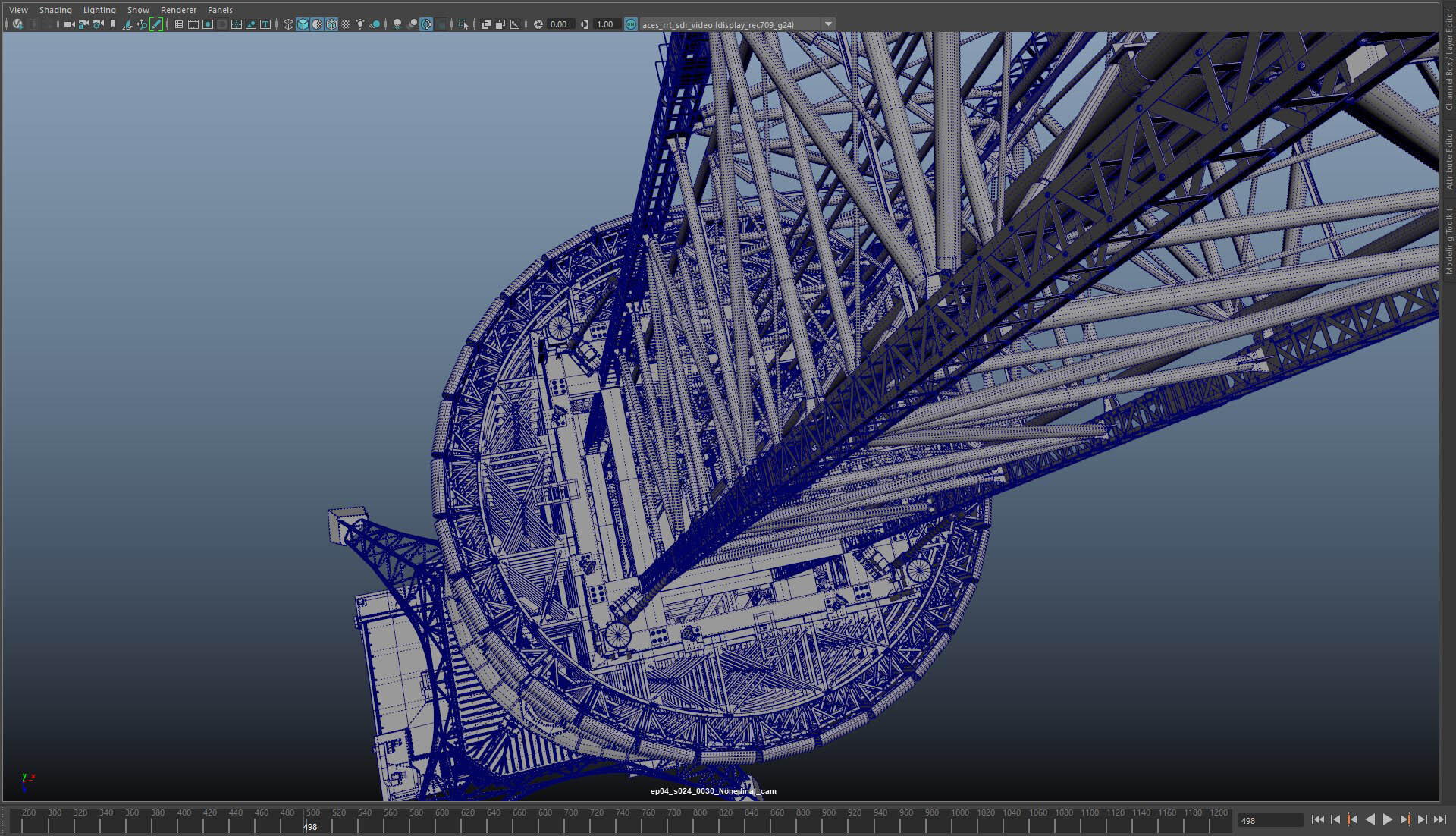

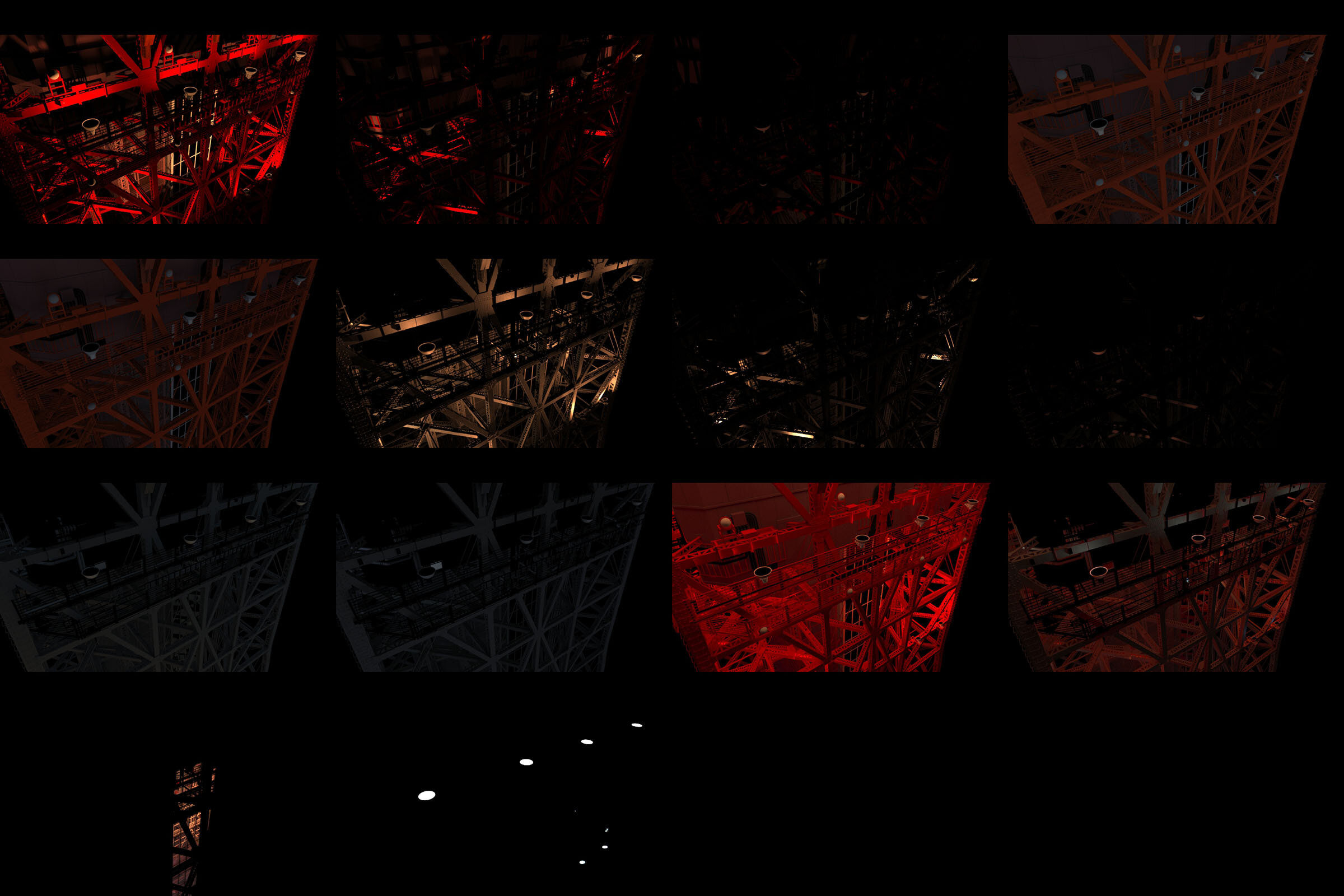

エピソード4で描かれる、ウサギ(宇佐木柚葉、演:土屋太鳳)たちが参加する「げぇむ:東京BINGOタワー」では、東京タワー全体を3DCGでつくる必要があった。

「実写撮影は、東宝スタジオのNo.7ステージに2段分のセット(トラス構造)を建てて行いました。ですが、アリスたちプレイヤーは様々な場所で芝居をするため、スタジオセットとの整合性を保ちつつ、タワー全体を3DCG化する必要がありました」(土井氏)。

「タワーの頭頂部に近づくほどトラス構造がすぼまっていくので、セットのスキャンモデルとのギャップが大きくなりました。そこで3Dモデルをラティスでデフォームさせたり、余計なメッシュを消したりと、見た目合わせで調整するという地道な作業が多く発生しました。またカメラワークとしても低い位置から上空へと、ドローンで撮ったように回り込むカットも多く登場します。そうしたカメラワークはCGで付けていますが、実写プレートのトラッキングデータをオフセットで調整するといった作業も大量に発生しました」と、プロジェクトSVとライティングリードを兼務した安藤弘樹氏。

カットバイで多くのバリエーションモデルがつくられた結果、その数は20以上に達したそうだ。

イメージボード

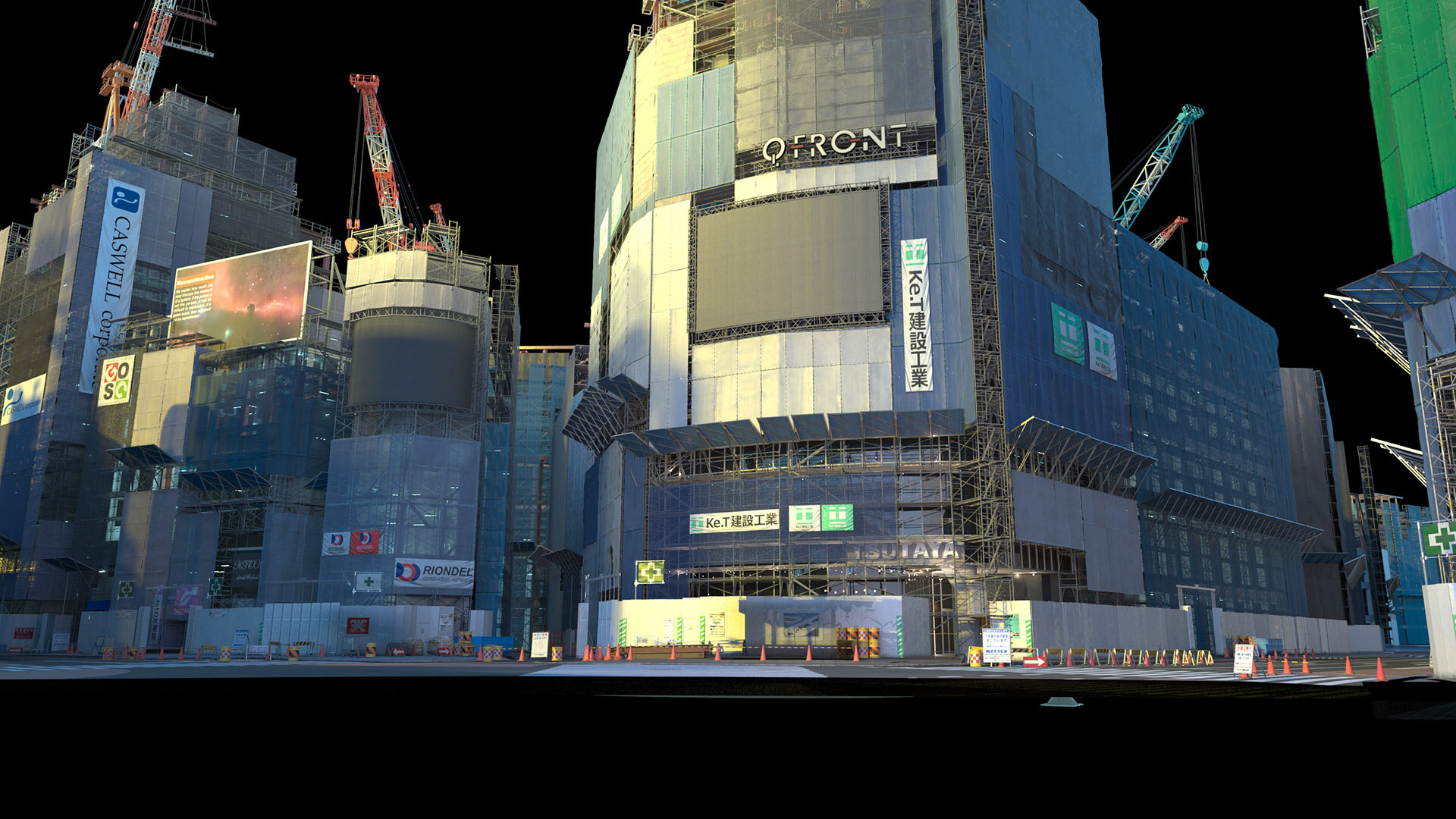

QFRONT付近のエンバイロンメント

-

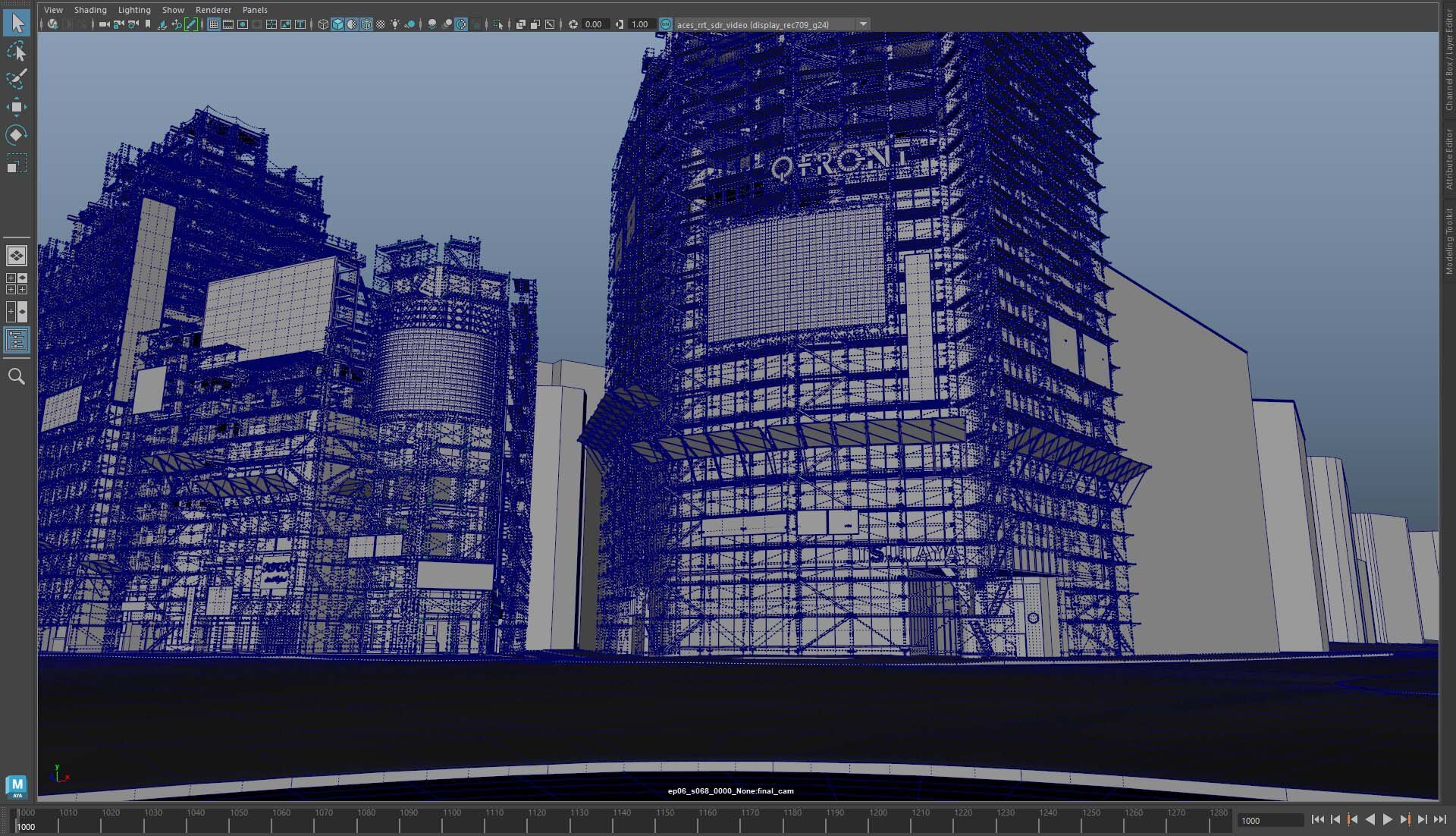

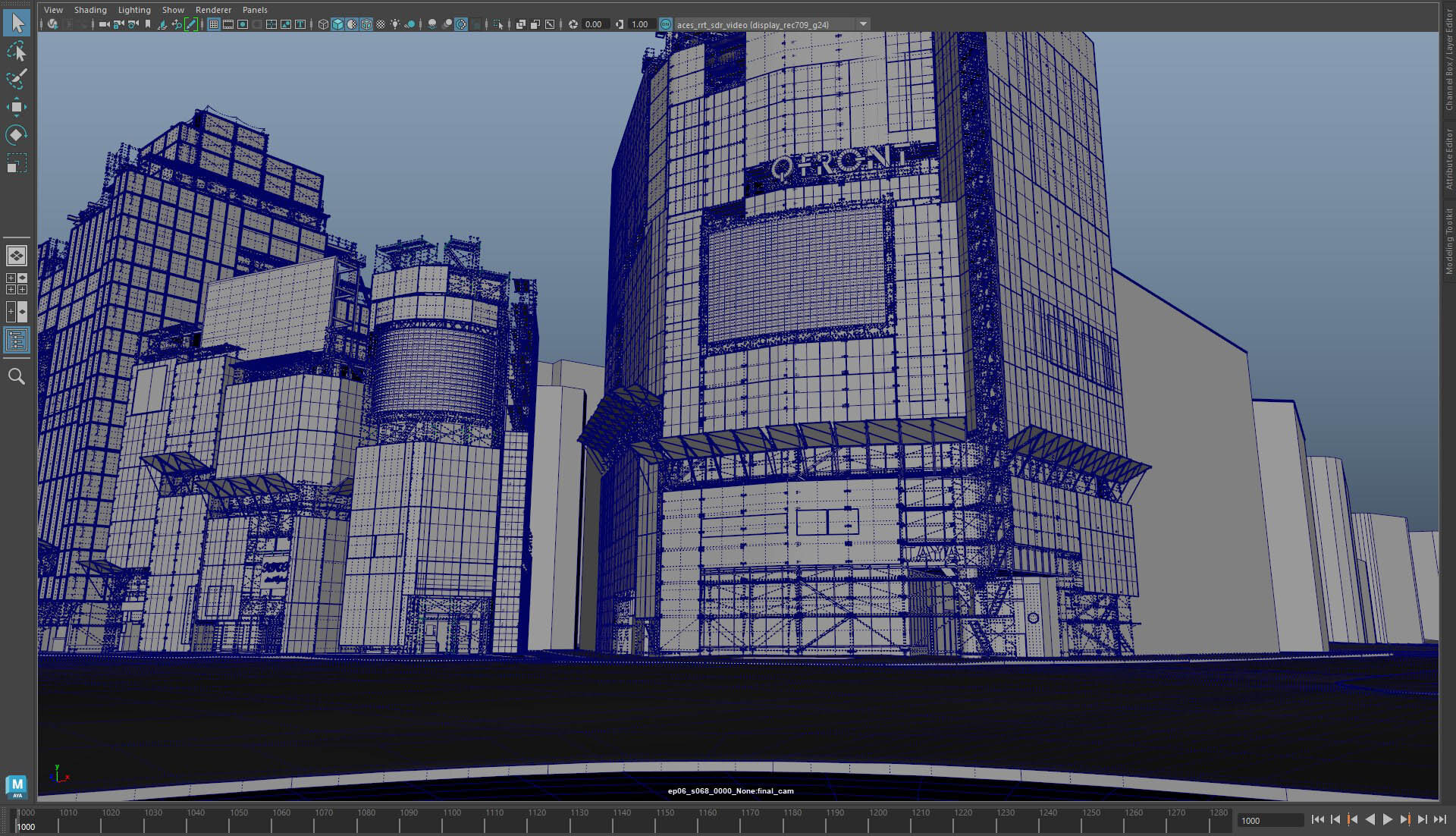

▲ QFRONTのモデル(メッシュ表示、防護シートなし) -

▲ QFRONTのモデル(メッシュ表示、防護シートあり)。QFRONTなど、近景のビルはワンオフで作り込む一方では、奥のビルはボックスでレイアウト。それを基にHoudiniによるプロシージャルで生成。工事用の足場やシート、内部構造などのアセットが大量に求められたが、全て破壊できるように作成された

フルCGによる、東京タワー

-

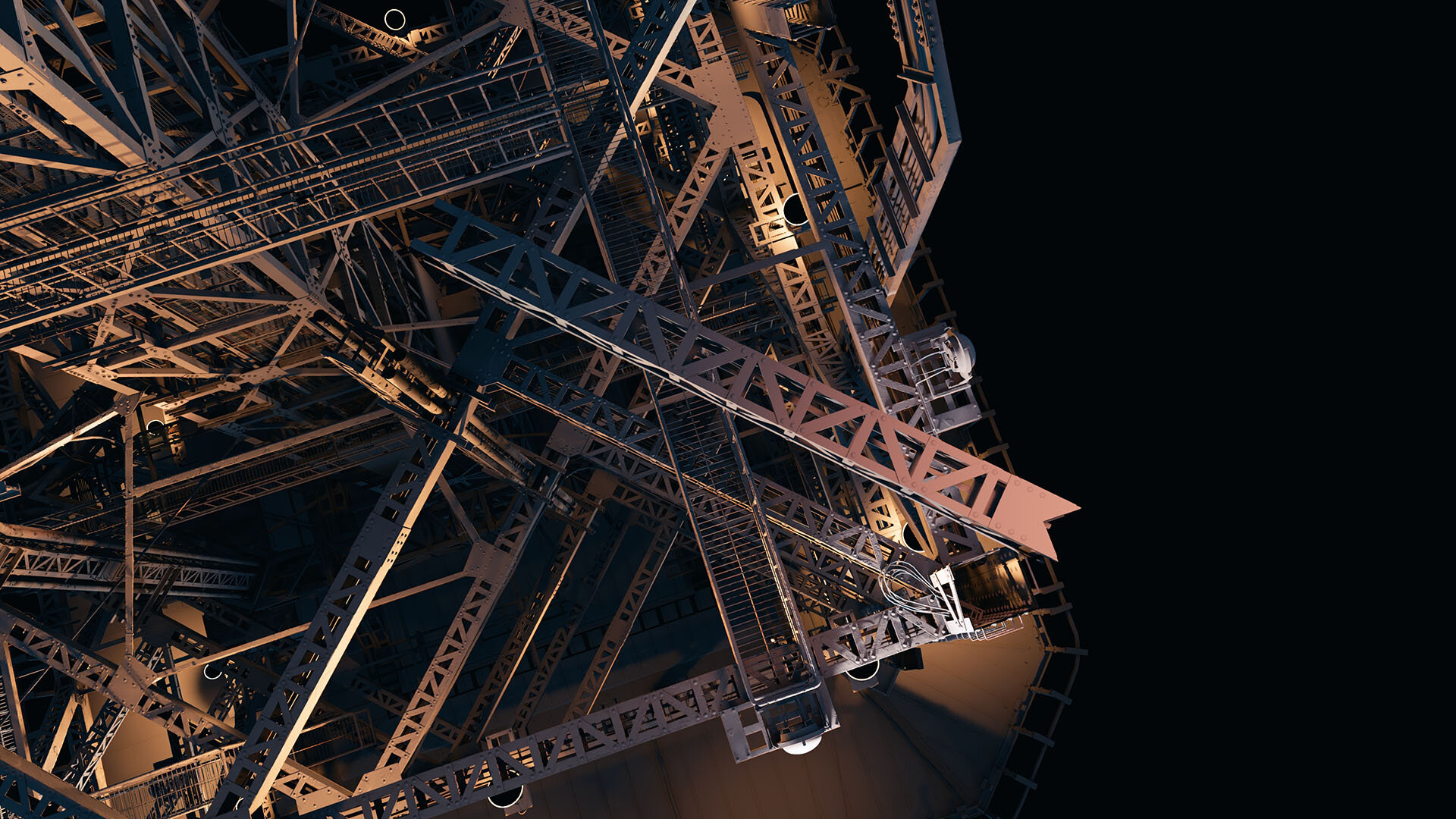

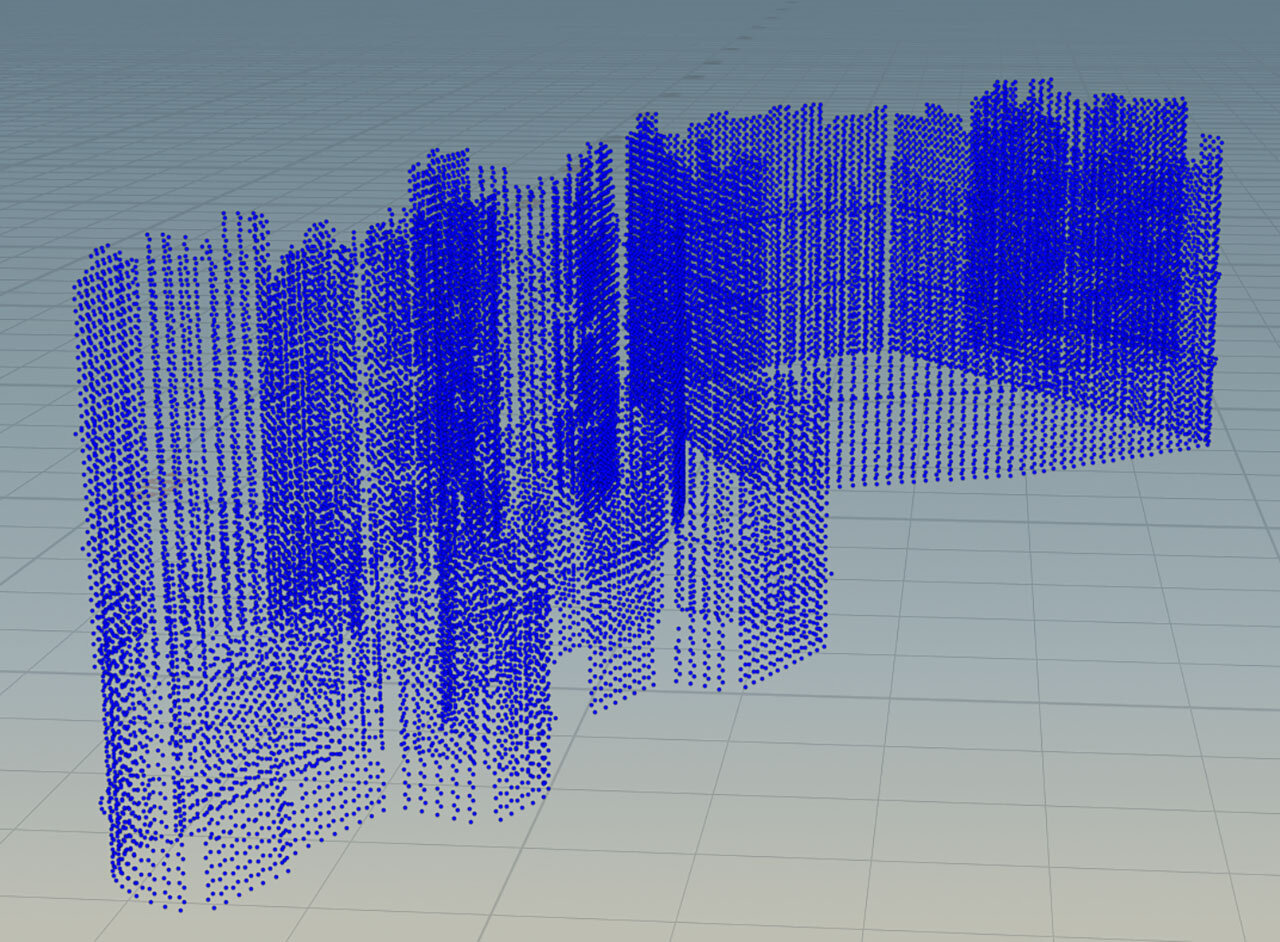

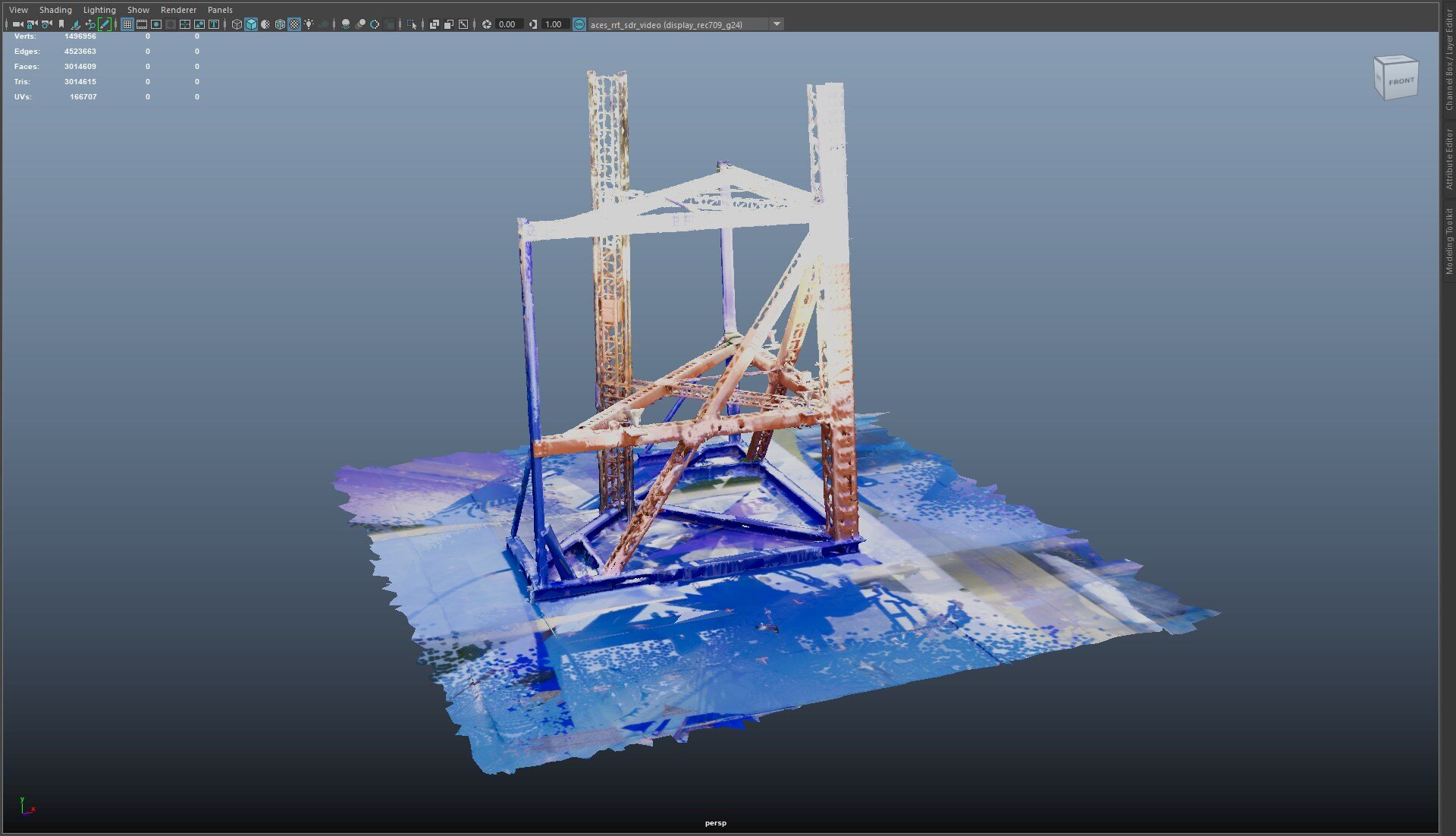

▲ 「げぇむ:東京BINGOタワー」の舞台となる東京タワーのスタジオセットの3Dスキャン素材(メッシュ)。ここから必要なフレーム部分だけ切り出し、どの階層でも使用できるように外のフレームの角度をベースに東京タワーを作成する -

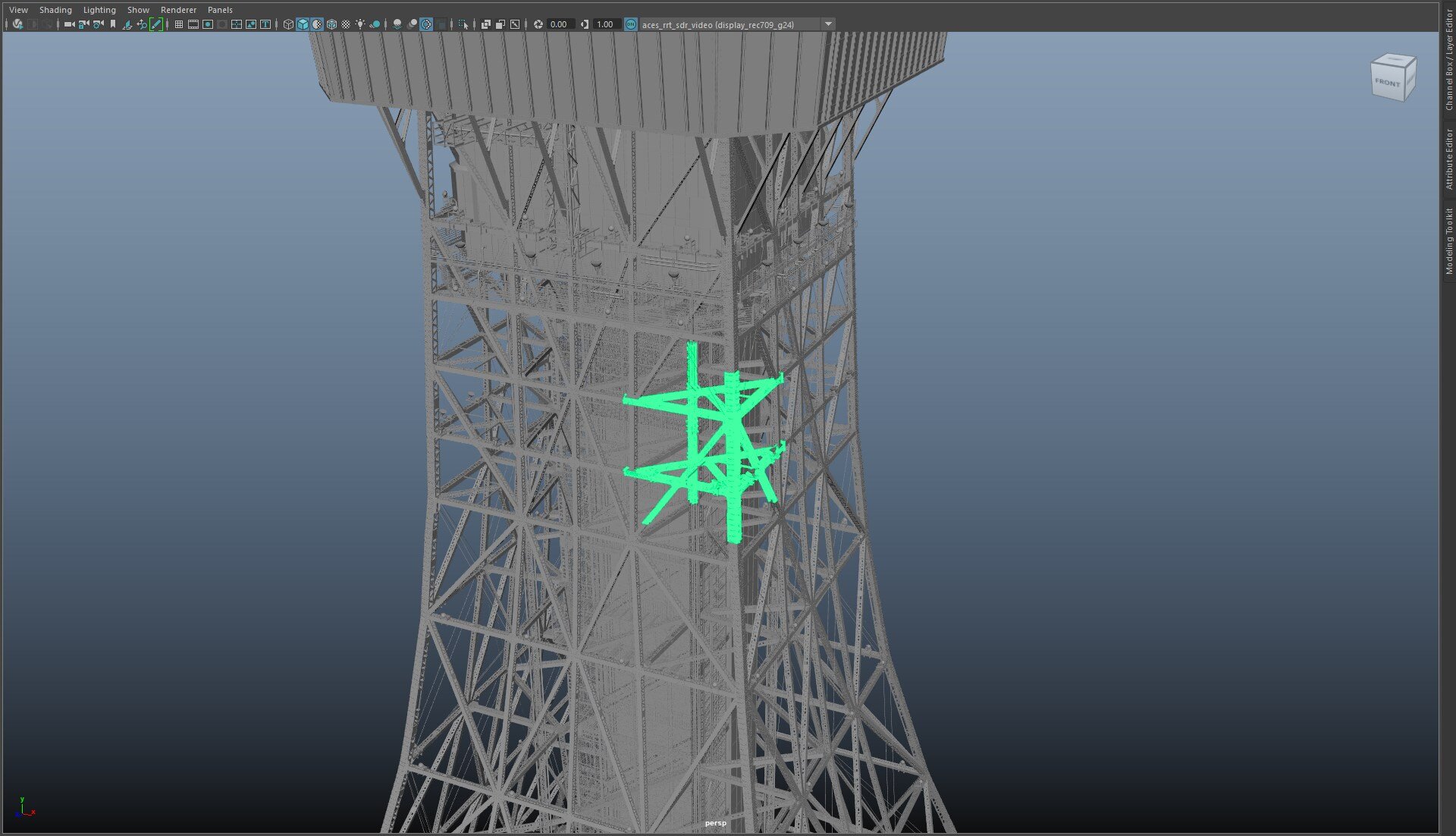

▲ スキャン素材をレイアウトした例。スタジオセットは1タイプ(カラーバリエーションは2種類)のため、全階層のフレームとの整合性がとれるように調整する必要があった。「上の層はスキャンメッシュとエレベーターが干渉するため、メッシュをオフセットしてカメラからの見た目が破綻しないようにしています」(土屋氏)

-

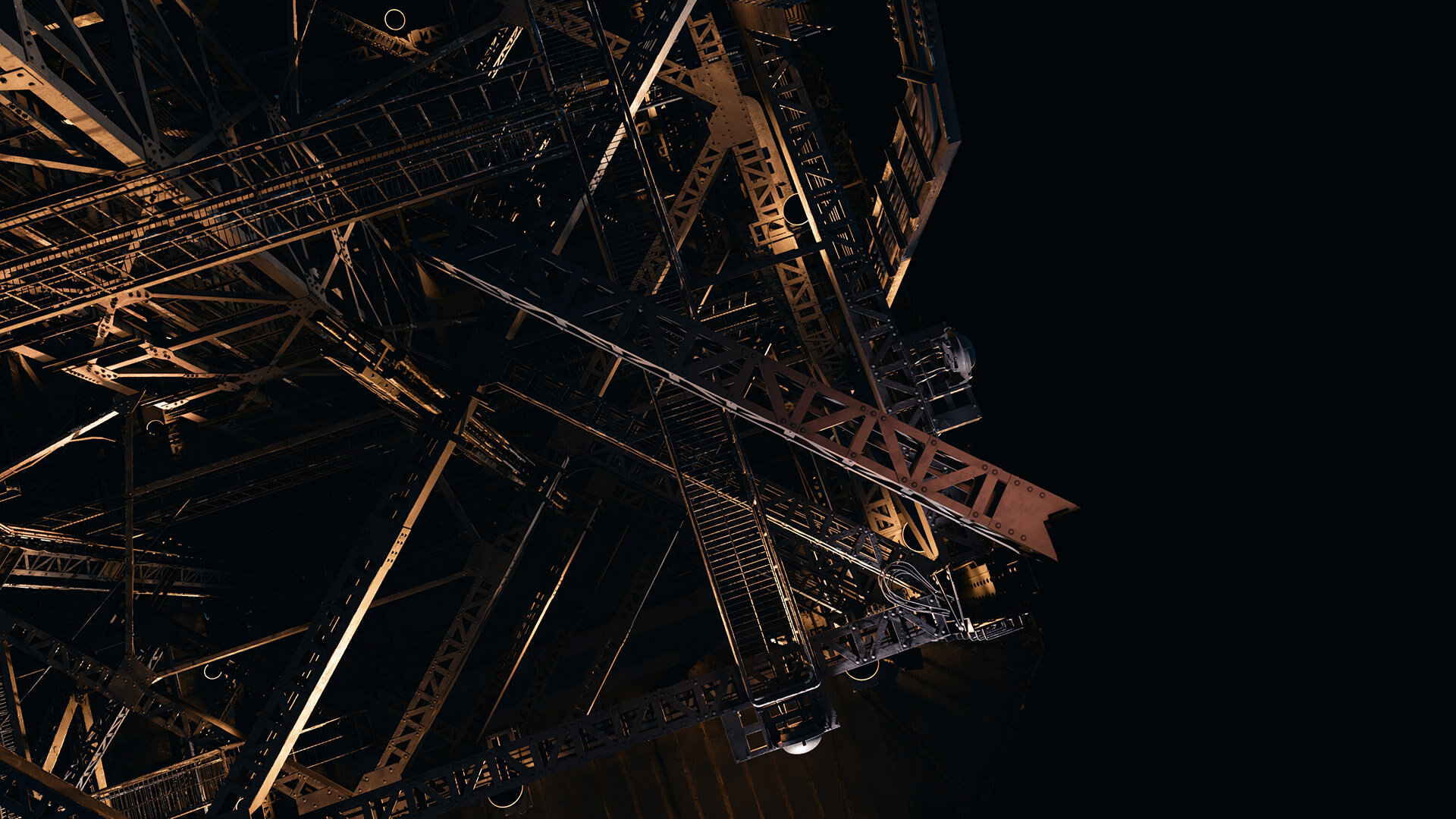

▲ カットに合わせたモデルの調整例。遠景は不要なディテールを減らしつつ、階層によっては画面外のメッシュを削除するなど処理負荷を軽減するために苦慮したという -

▲ 調整後モデルのメッシュ表示。ナットなど細部まで再現してモデリングされており、カメラが大きく移動するトラベリングショットでは全ての領域が近距離で映るため非常に重いデータになった

イメージボード

<2>げぇむ:東京BINGOタワー/おみくじ

最終的な局面では、“泥臭さ”が成否の鍵をにぎる

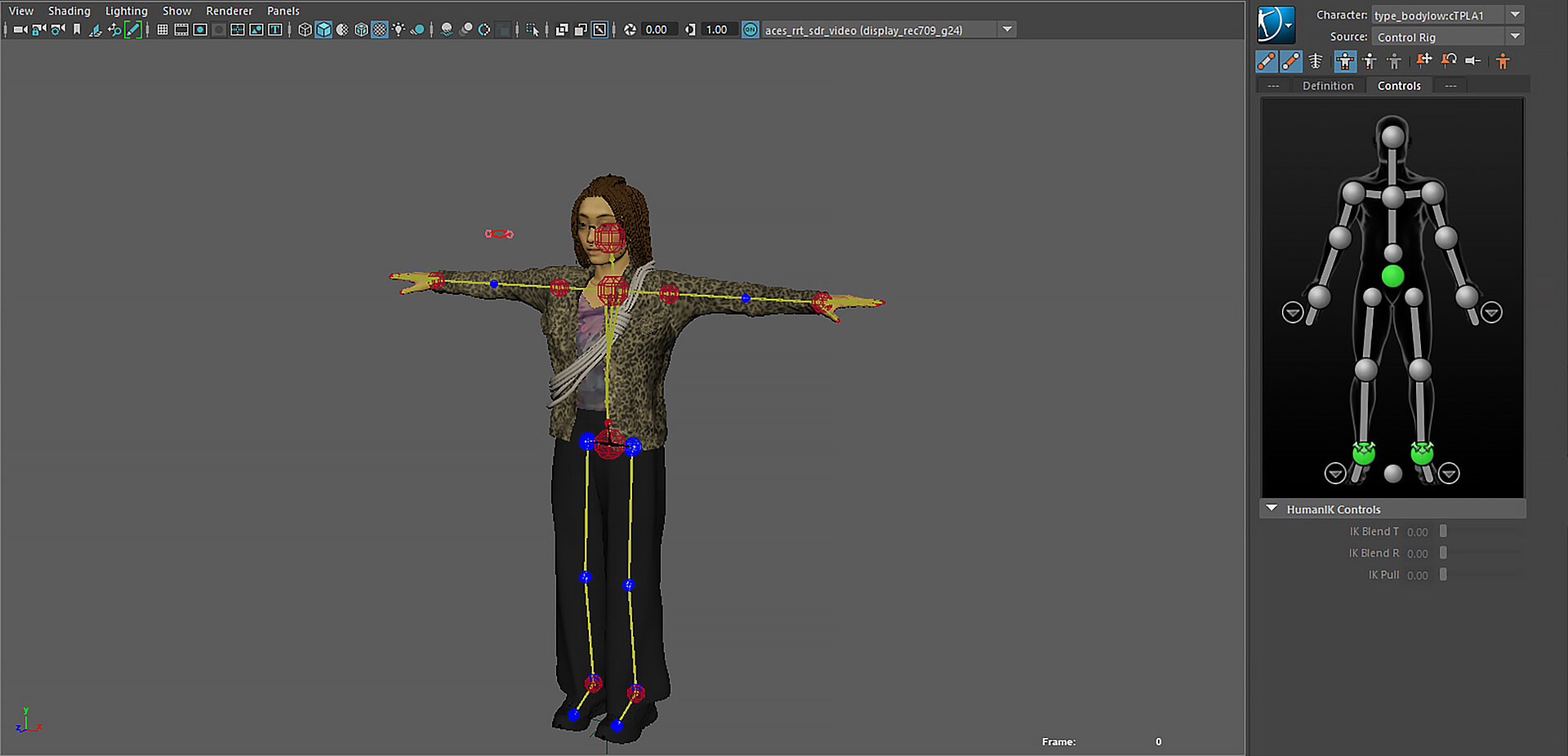

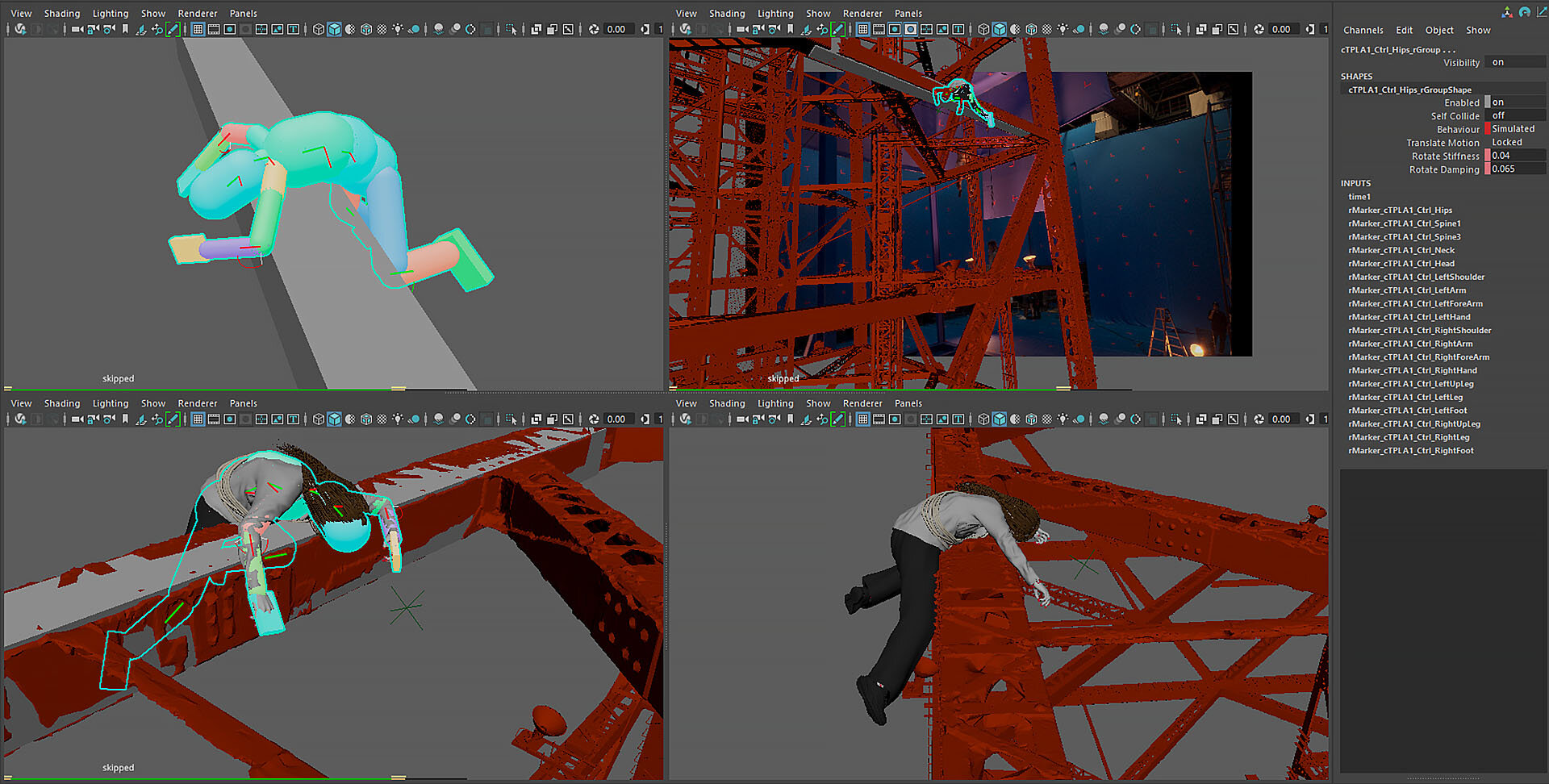

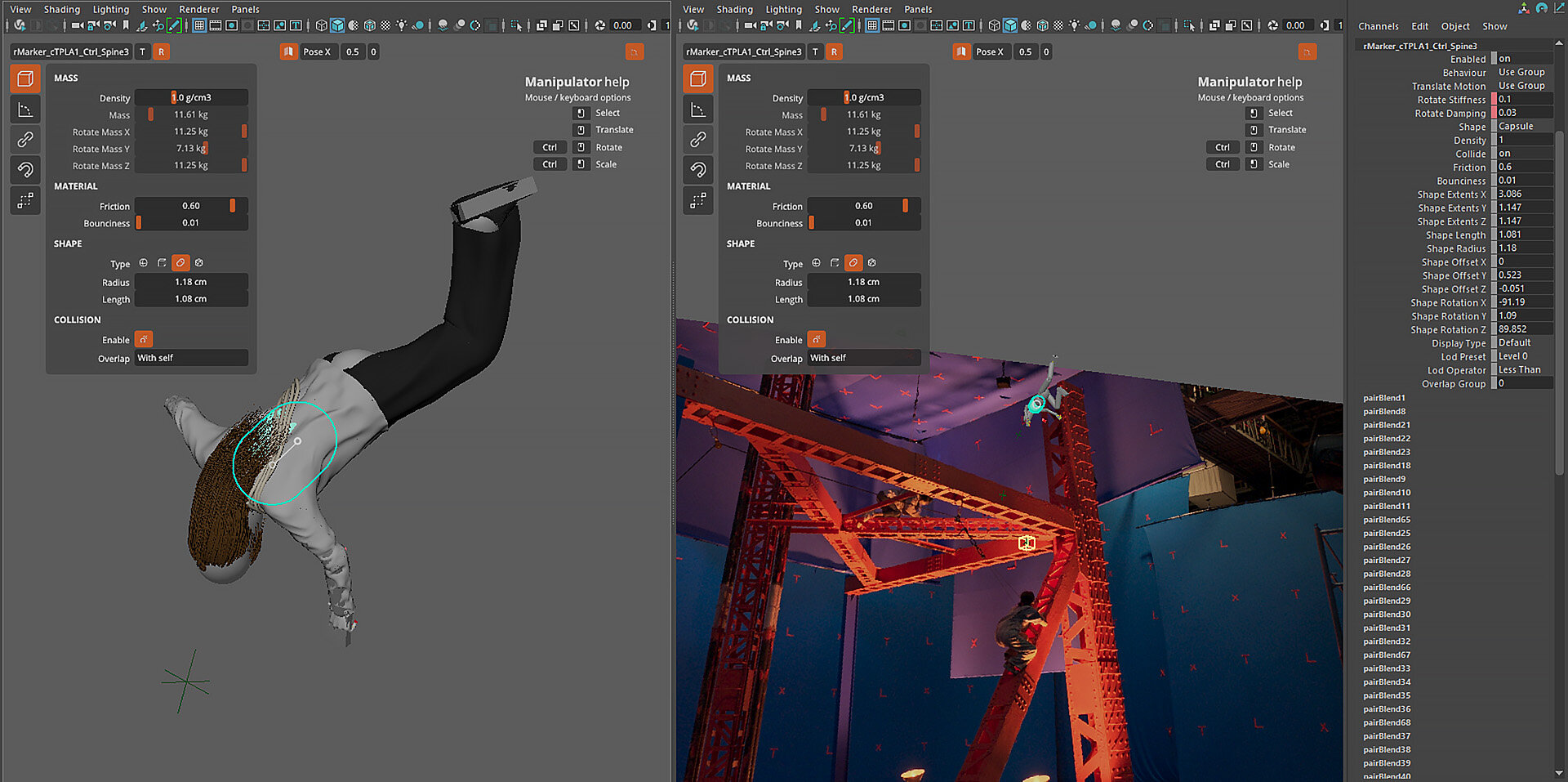

東京タワーのシーンでは、デジタルダブルについても生身の役者との厳密な整合性が求められた。

「プレイヤーがタワーから転落して死亡する表現については、役者さんをワイヤーで吊った演技も撮りましたが、その素材をショットに組み込むと転落するスピードが遅い印象でした。ほかにも転落の途中で鉄骨の構造に当たって絶命するという表現では、実写プレートの演技だとどうしても生きている印象が残ってしまうことがありました。そこで役者さんのデジタルダブルを作成して、MayaプラグインのRagdoll Dynamicsという物理シミュレーションソルバを利用して転落するアニメーションを付け直しています」(土井氏)。

「鉄骨に当たって絶命する表現では、当たる直前までは実写プレート(役者の演技)を使い、衝突した瞬間からデジタルダブルに切り替えています。Ragdoll Dynamicsを用いることで絶命して脱力した状態で落下するニュアンスを出すことができました」と、アニメーションリードの矢舩貴之氏。

「カットによってはかなりカメラに近い状態からデジタルダブルに切り替える必要があったため、そうしたケースではズボンや背中など、細かな部分のシルエットや形状をフレーム単位でブレンドシェイプで変形させています。動きを付けるというよりもモデリングに近い作業も発生しました」と、リギングリードの吉野将司氏も続ける。

同様に役者の演技では手がトラス構造に届いているが、デジタルダブルでは指先の細かな部分までは届かないといった問題には、BGチームに相談して、背景セットの形状を調整するといった対応も行うなど、チーム間で連携して柔軟に対応することによって確かなクオリティに仕上げられた。

「どんなにパイプラインを整備しても、最終的にはやはり泥臭く、ねばり強くやらないと良いものにはならない気がしますね」(土井氏)。

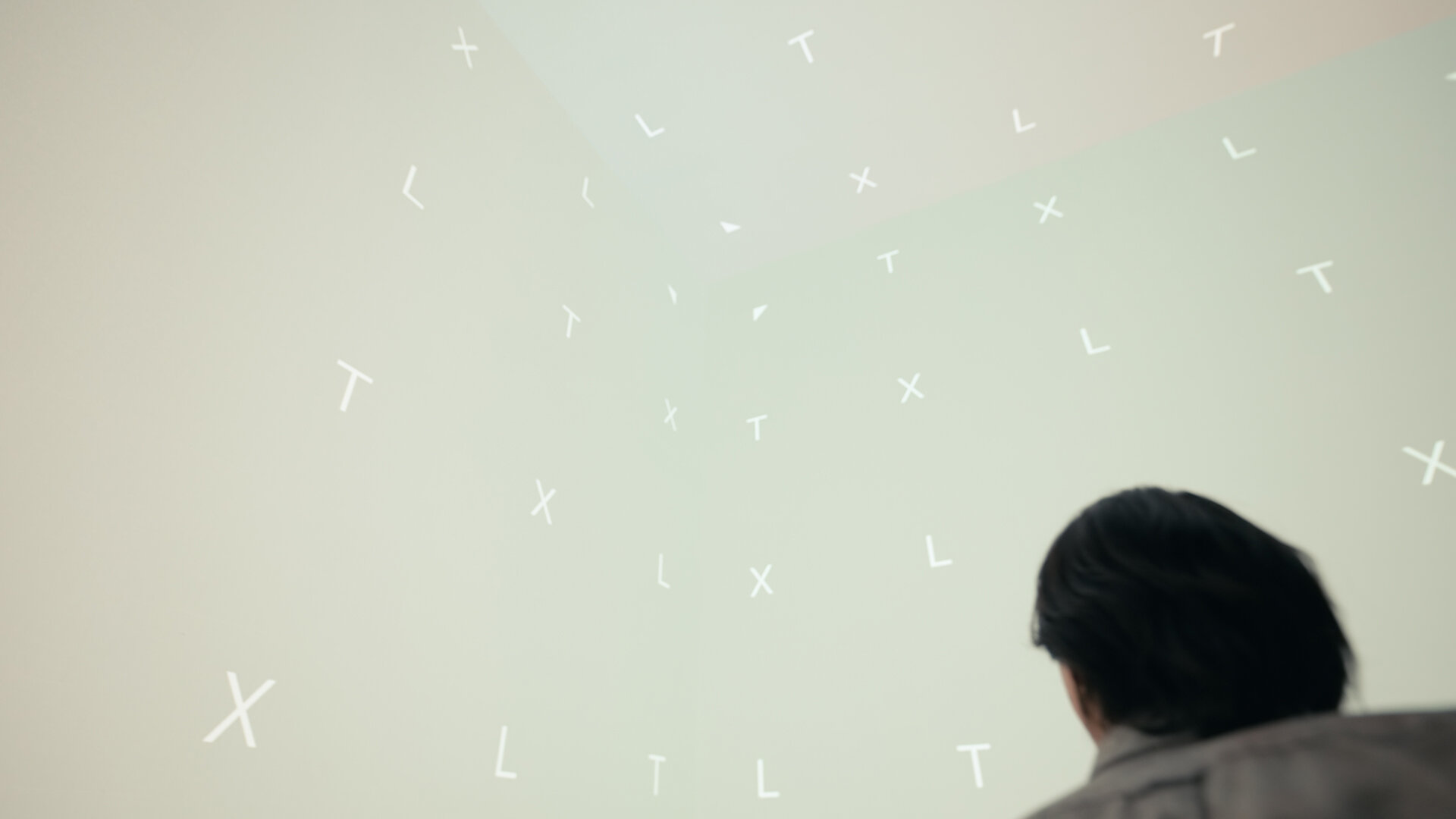

エピソード2で描かれる「げぇむ:おみくじ」では、クイズを間違えると正解との誤差の数だけ火矢が飛んでくる。こちらのVFX実作業はTHE SEVENのチームが担当した。

「プレイヤーの身体に火矢が刺さる表現については、炎の照り返しがほしかったので実写撮影時に役者さんにLEDライトを装着して撮ったりもしました。現場で実際に火を炊いたのは床に置いたものぐらいです。大量の炎エフェクト作業が発生しましたが、THE SEVENのチームが良いものに仕上げてくれました」(土井氏)。

プレイヤーのデジタルダブル

東京タワーのライティング

げぇむ『東京BINGOタワー』ブレイクダウン

げぇむ『おみくじ』メイキング

-

▲げぇむ『おみくじ』の撮影では、火矢がプレイヤーの身体に刺さったときのリアルな照り返しを加えるためにLEDライトを装着した状態で演じてもらっていた(図は、実写プレート) -

▲ 炎エフェクトなどが合成された完成形

▲ 空から1億本の火矢が降り注ぐカットのブレイクダウン。左上から順に、作業の変遷を図示したもの

<3>劇的な地殻変動

“奇跡的な壊れ方”が求められた地殻変動による土石流

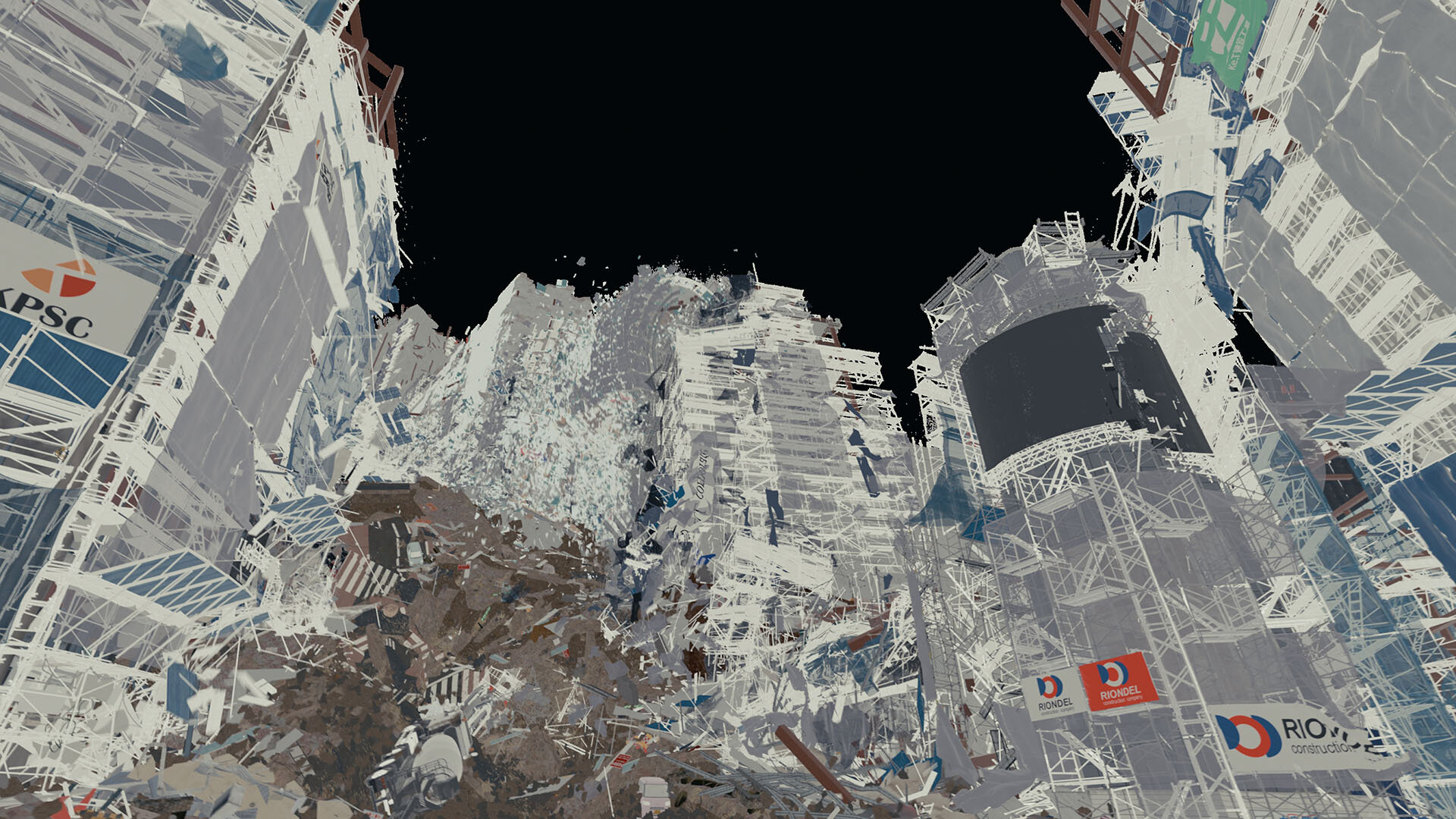

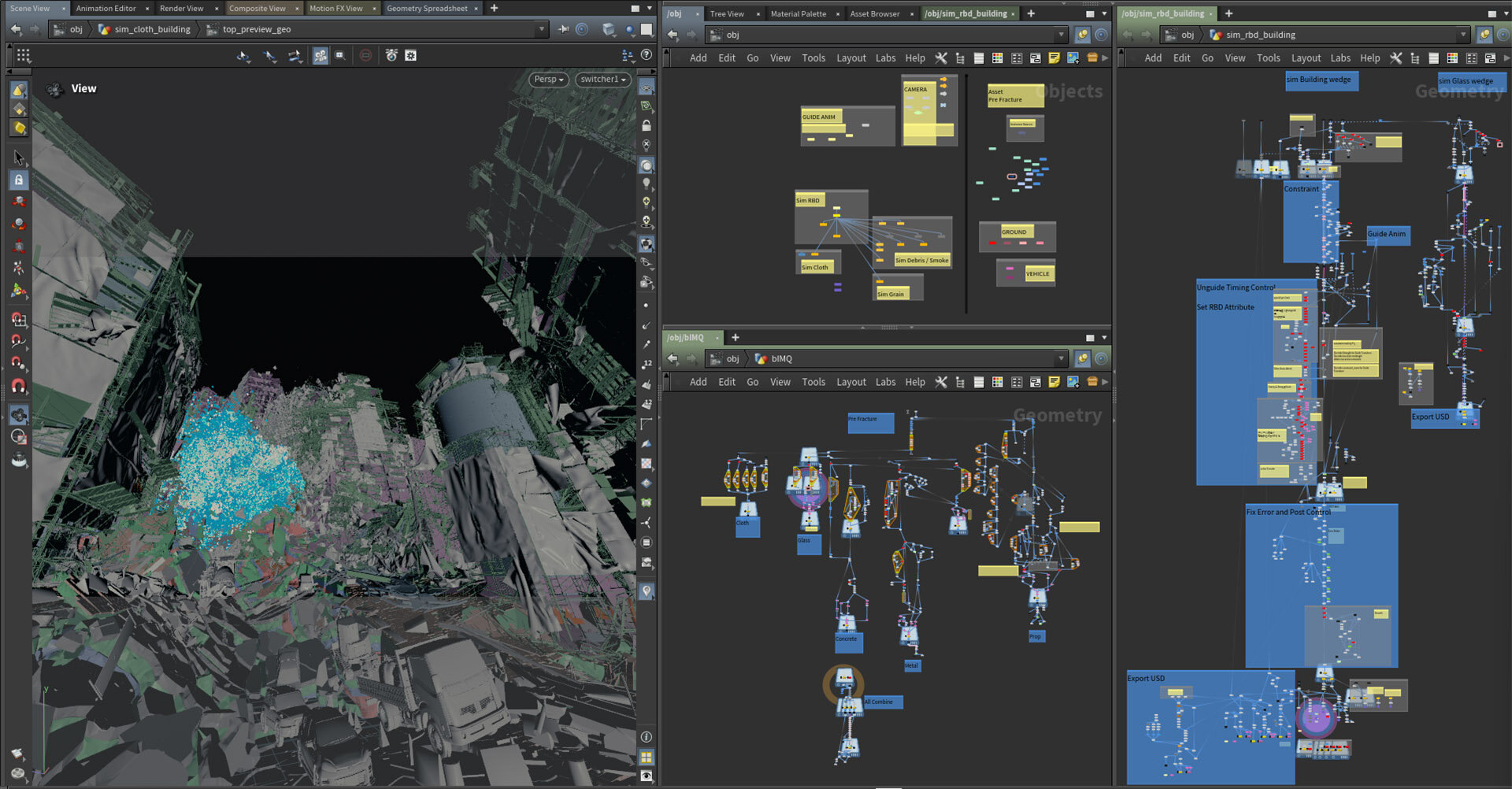

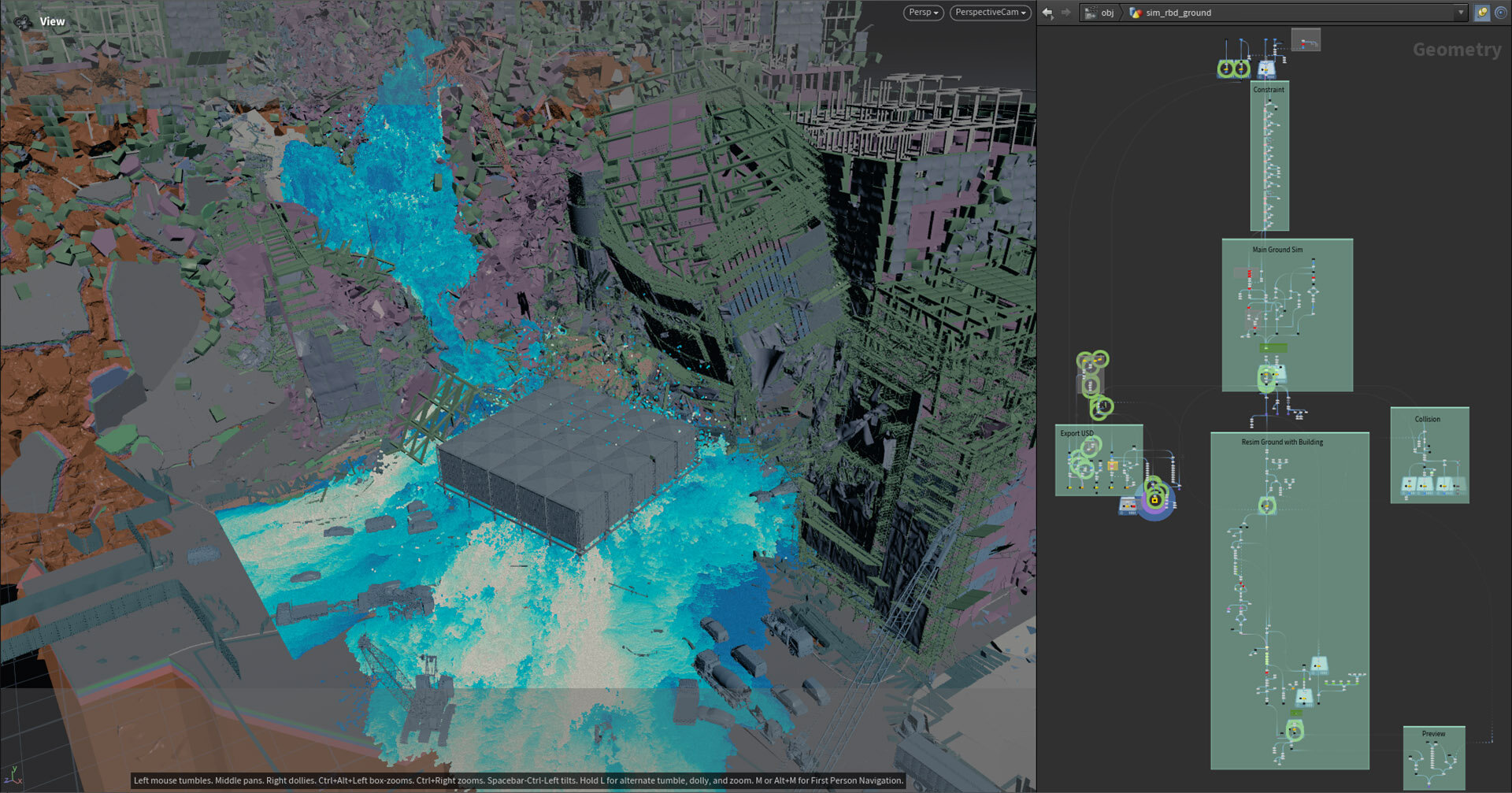

クライマックスの地殻変動シーンの制作では、Solarisのパイプライン開発からBGチームとFXチームが密なやり取りを重ねたという。

「SolarisによるUSDベースのワークフローになったことで、背景セットが初期のローポリのときからFXチームに破壊のシミュレーションの検証を進めてもらうことができました。階層の構造を事前にしっかりと決めておくことで、後からハイポリのモデルに差し替えても特にトラブルは発生しませんでした」(土屋氏)。

「建物の破壊エフェクトについては、実際に壊してみないとどれくらいのディテールが必要になるのかわからないところが多かったので、実際に壊してみてディテールが足りない印象の場合はBGチームに追加してもらったり、修正してもらうといった要領で作業を進めました。新しいフローでは、無駄なロスを減らすことができました」(角田氏)。

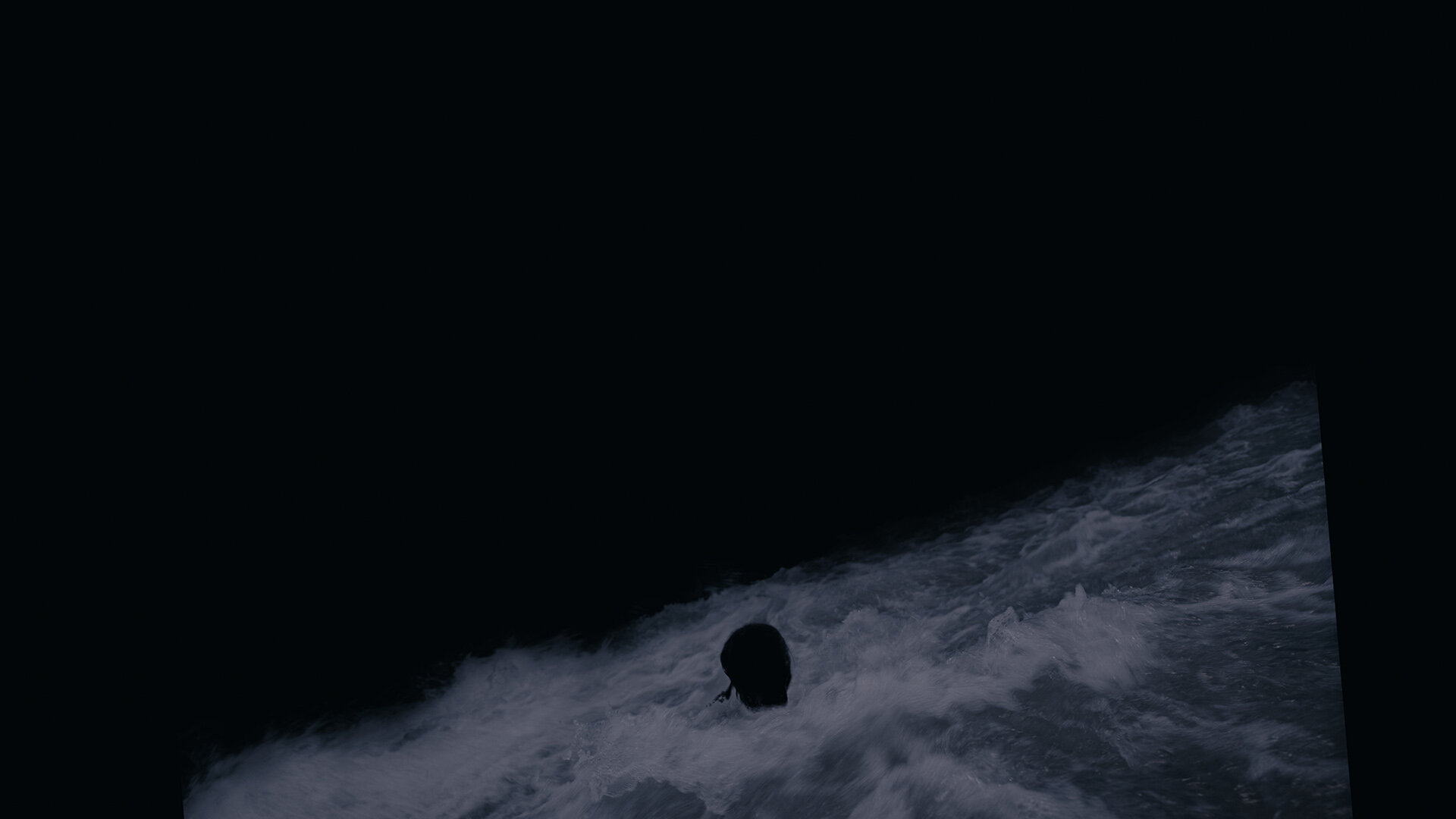

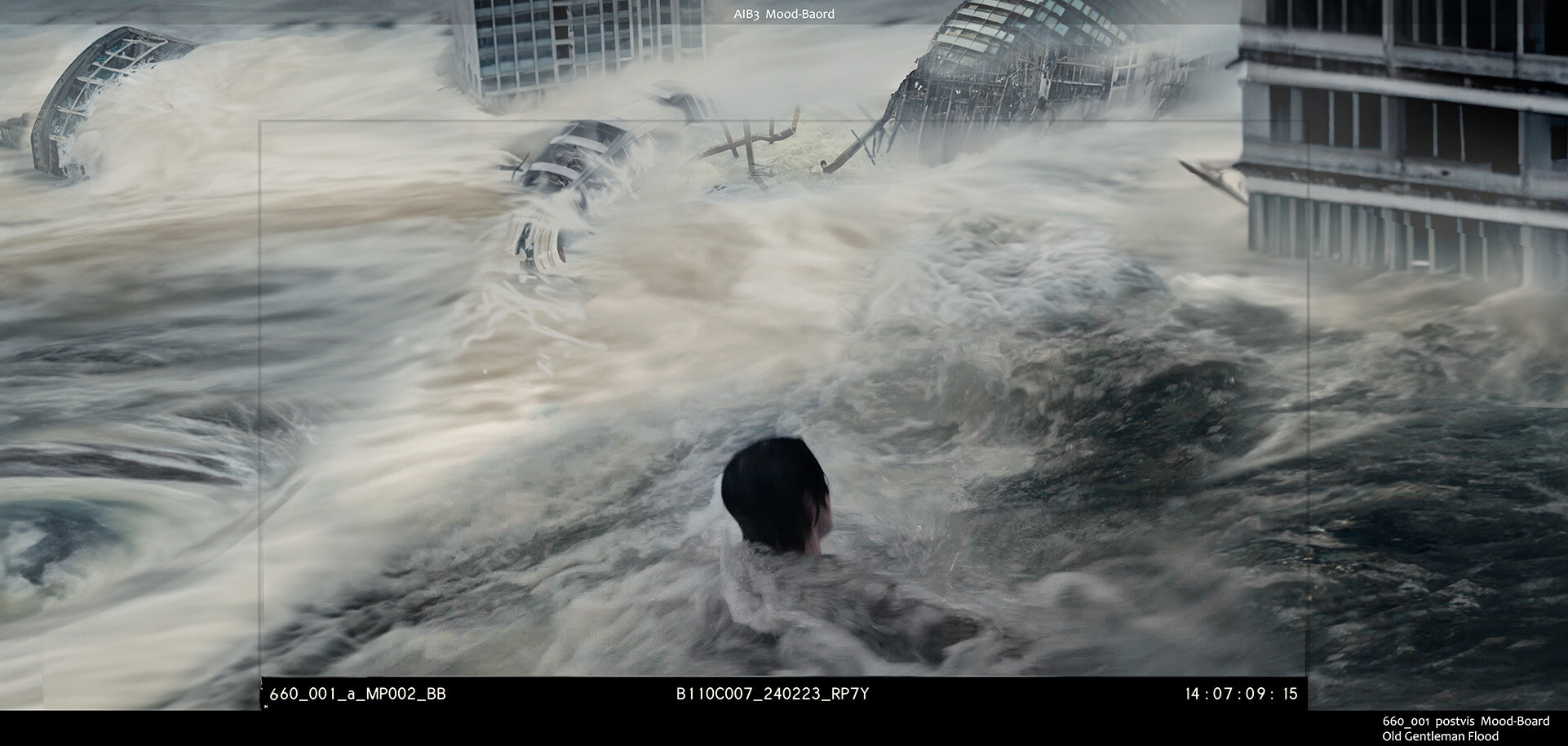

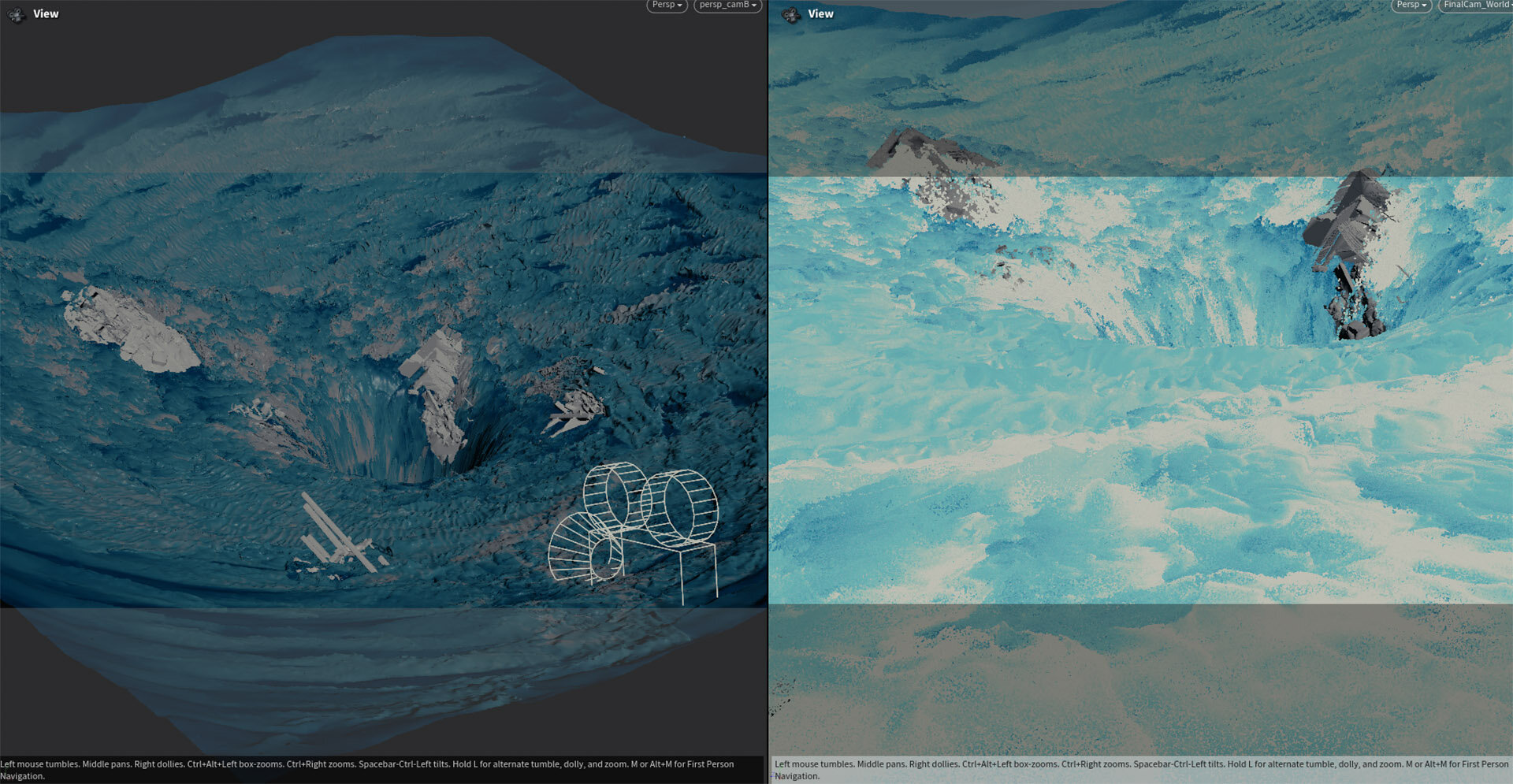

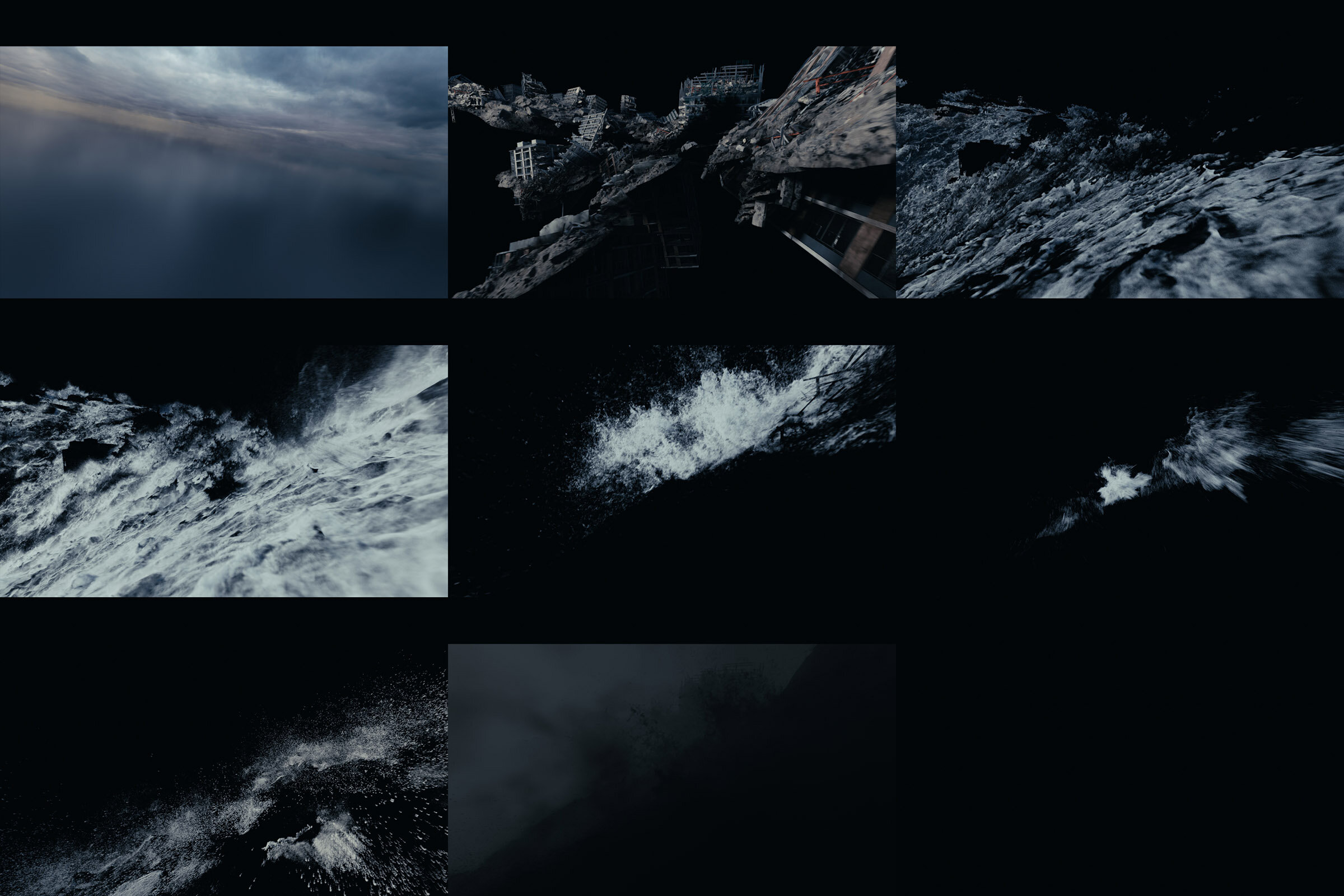

シーズン3のVFXで最も難度が高かったのが、土石流の表現だ。

「土石流に飛び込んだアリス(有栖良平、演:山﨑賢人)が渋谷から六本木方面へと流されていくのですが、実写プレートのトラッキングデータをレイアウトしたアニメーションに親子付けした後に、さらにショット単位で位置を調整するという作業が大量に発生しました。ほぼ全ての動きを手付けで調整しています」(安藤氏)。

「ブラックホールのように呑み込む渦のエフェクト作業では、直径400m程度という巨大な渦のためWhitewaterは一度に出せる量ではありませんでした。そこで、Wedgeで10~30ほどのエリアに分けてシミュレーションしました。土石流の速度も時速60kmが基本となったため、実写プレートの水流との差異を埋めるために役者さんの付近だけスピードを調整したものを別途シミュレーションして、組み合わせています」(角田氏)。

その際、カメラをオフセットして、シミュレーションの領域を制限することで高解像度に保ったという。

「土石流から段々と水流に変えていく必要もありました。渋谷の街を壊しながら流れてくるため、“奇跡的な壊れ方”が求められます(笑)。背景アセット、破壊エフェクト、流体エフェクト、そして実写プレートといった様々な要素が複雑に絡むため、見た目で合わせるほかありませんでした。データ負荷も大きくなりましたが、何度もブラッシュアップをくり返しました」(土井氏)。

プロシージャルモデリングの活用

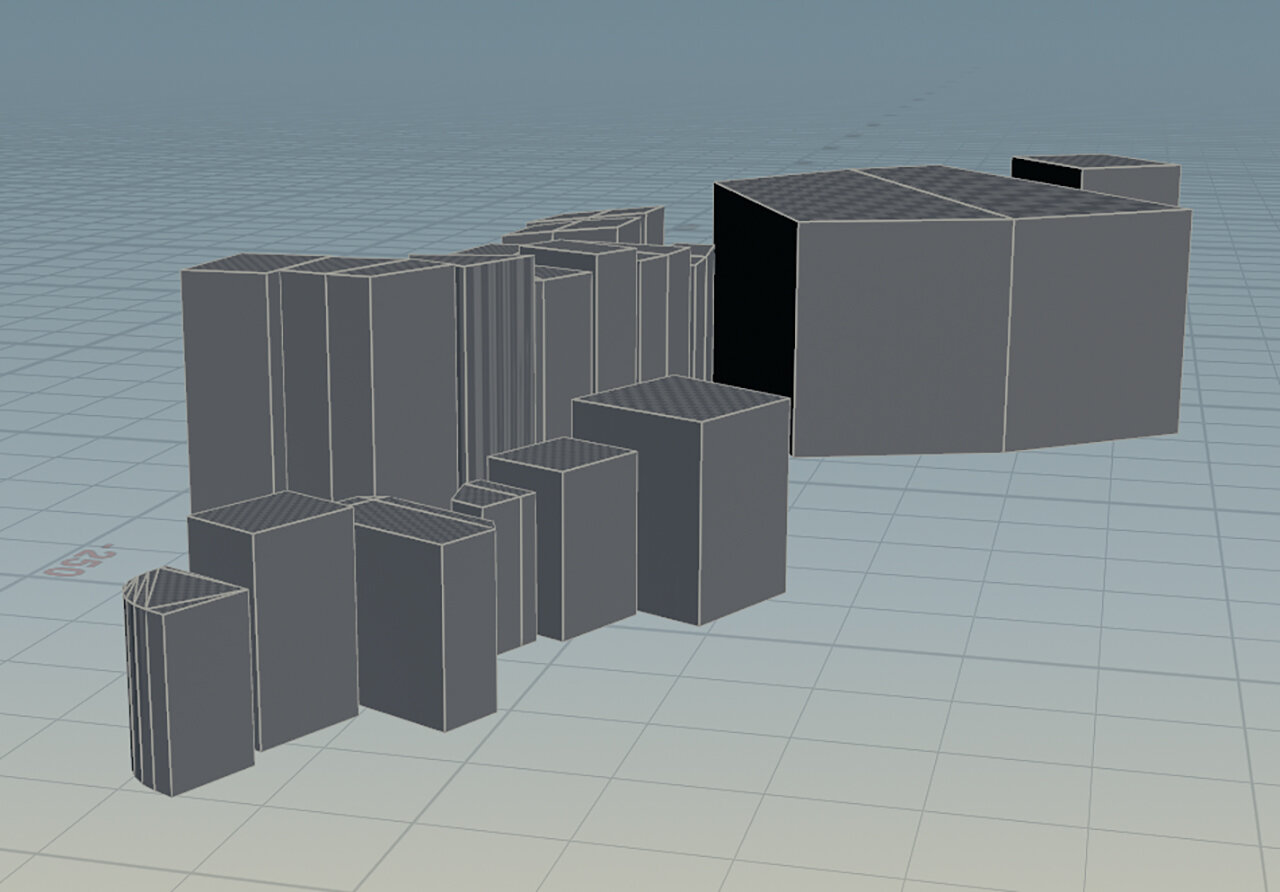

▲ Mayaで作成したビルを生成するにあたり、モデルに対してポイントを配置。建物のシルエットや形状を解析し、それに基づいて配置用のポイントが生成される

土石流の流体エフェクト

ブレイクダウン:崩れ落ちるSHIBUYA109

巨大な渦流のシミュレーション

ブレイクダウン:土石流に流されるアリス

INTERVIEW & TEXT_NUMAKURA Arihito