Cut.10 ハーモニー処理

40年前へのタイムスリップから前半と同じシネマスコープサイズの画面に戻り、セイラ、シャア、アムロと続く3つのカットは、背景と同じ質感でキャラクターを描く「ハーモニー処理」という技法が採り入れられている。「この一連のカットは、このシーンの歌詞ともリンクさせたつもりで、"離れても変わっても見失っても輝きを消さないで"、つまり、アナログから現在の綺麗なデジタルの映像に変わっても、昔の映像にあった温かみや良さを忘れないでほしいと言うメッセージを込めたつもりです」。

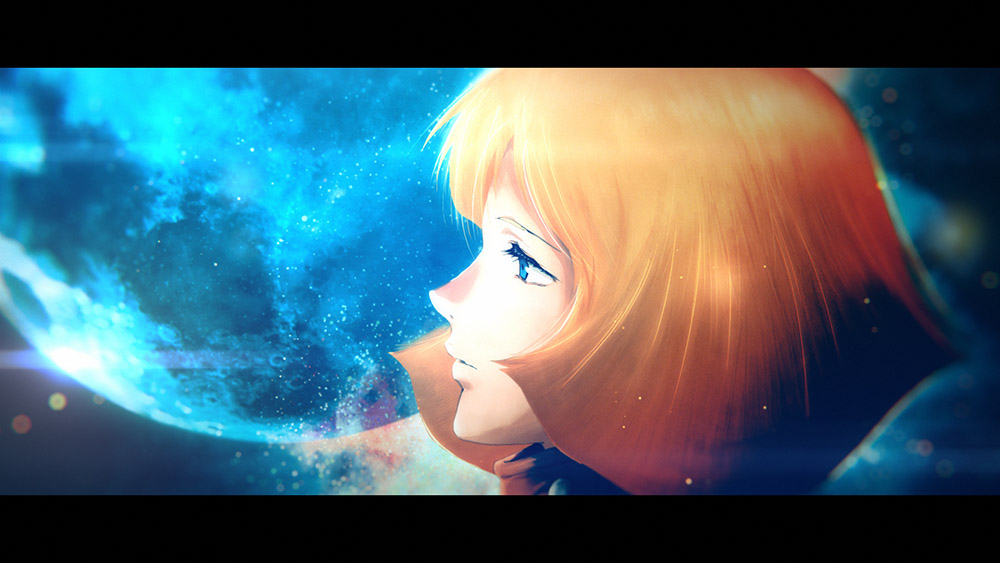

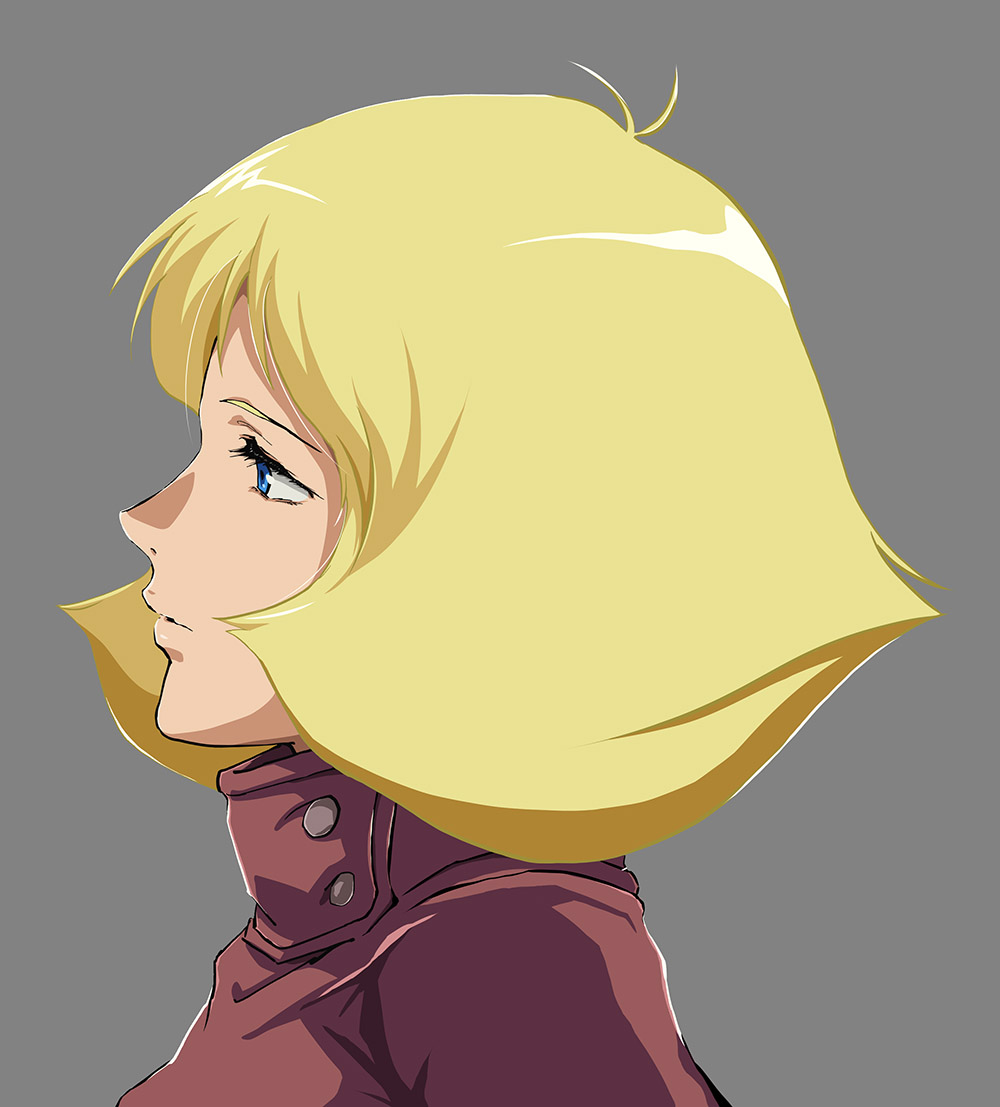

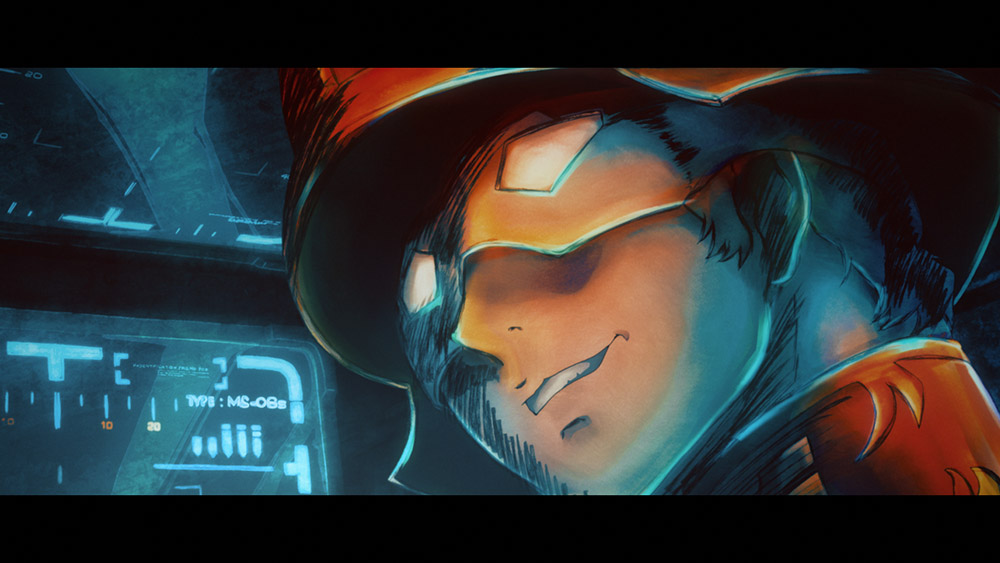

止め絵で印象的に使われるハーモニー処理は、当時の安彦良和氏のイラストを参考にして脇氏が着色している。「はじめは現在の安彦さんのタッチを再現しようとしたのですが、既に第1弾のEDで安彦さんご本人のイラストがたくさん使われていたので、僕の方は昔の安彦さんタッチを目指しました」。脇氏は元々『勇者ライディーン』(1975)などに代表される安彦氏の昔のテイストが好きで、現代に置き換えたらどうなるかを考えながら着色したという。

「『勇者ライディーン』の色の感じや、昔の特撮玩具のジャケットにあるような、アクリルみたいな色合いが好きなんです。ああいう色の感じを今の時代にやるとしたらどうなるだろうと考えたときに、それは"サイバーパンク"っぽいのかなと思って。デジタルでやったら映像的にも合うのではないかということで、エッジに蛍光色を入れたりとやや近未来的にしています」。

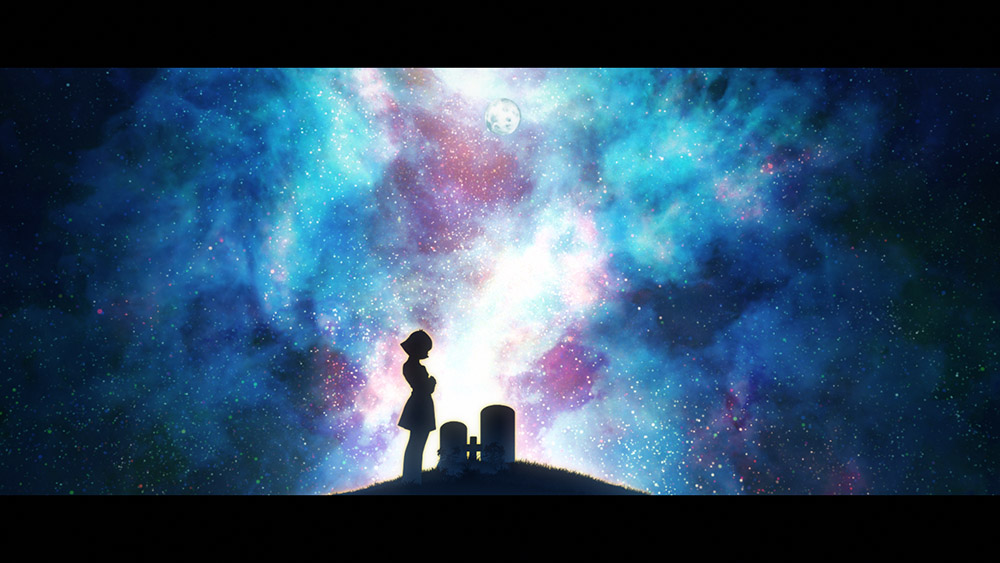

●セイラの成長

【1】セイラが成長していく時間の流れをシルエットで表現。直前カットの遠くの三日月形の爆発が、そのまま月の満ち欠けに変わっていく。『ジ・オリジン』本編第1話の母アストライアから娘アルテイシアに向けての言葉に絡めた演出になっている

●シャア

-

【3】参考にした、安彦氏がキャラクターデザイン・作画監督を務めたTVアニメ『勇者ライディーン』のEDイラスト ©東北新社

-

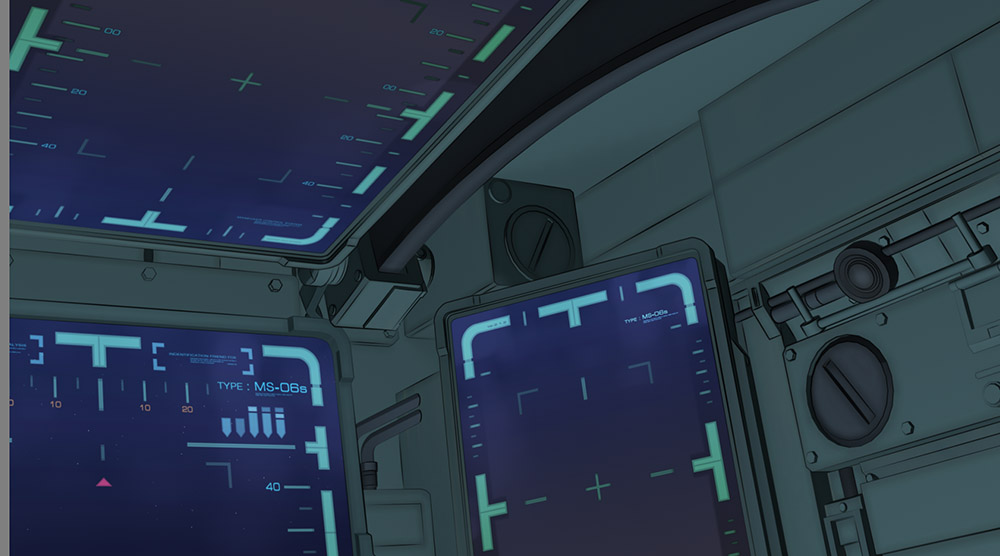

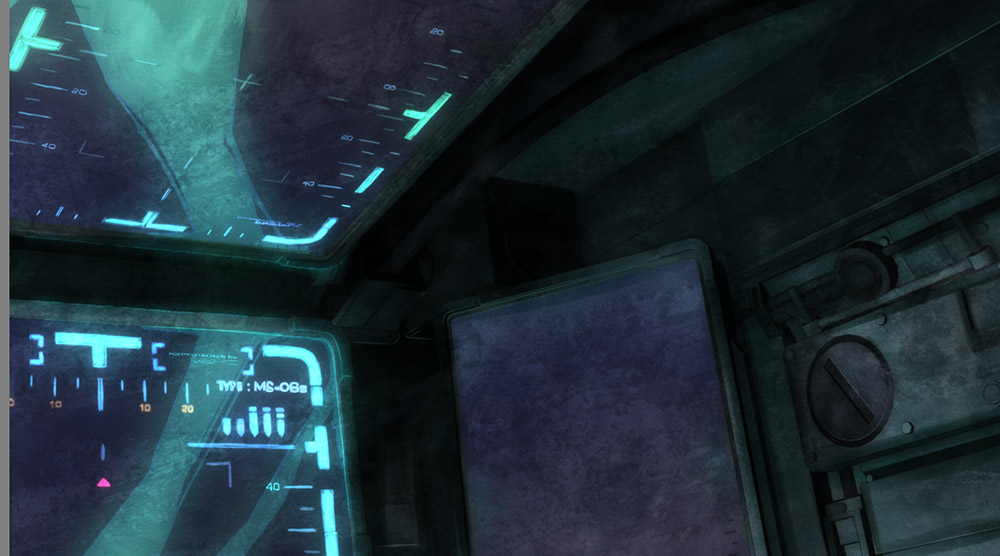

【4】元の背景素材。コックピットはCG、モニタ内部は2Dのモーショングラフィックスになっていた

-

【5】背景のコックピットやモニタも手描きでトレースし、テクスチャなモニタに斜めのハイライトを足して当時っぽい雰囲気に。当時はモーショングラフィックスもセルで描かれていたのを意識したとのこと

-

【6】シャアを重ねてレイアウト

【7】完成画像

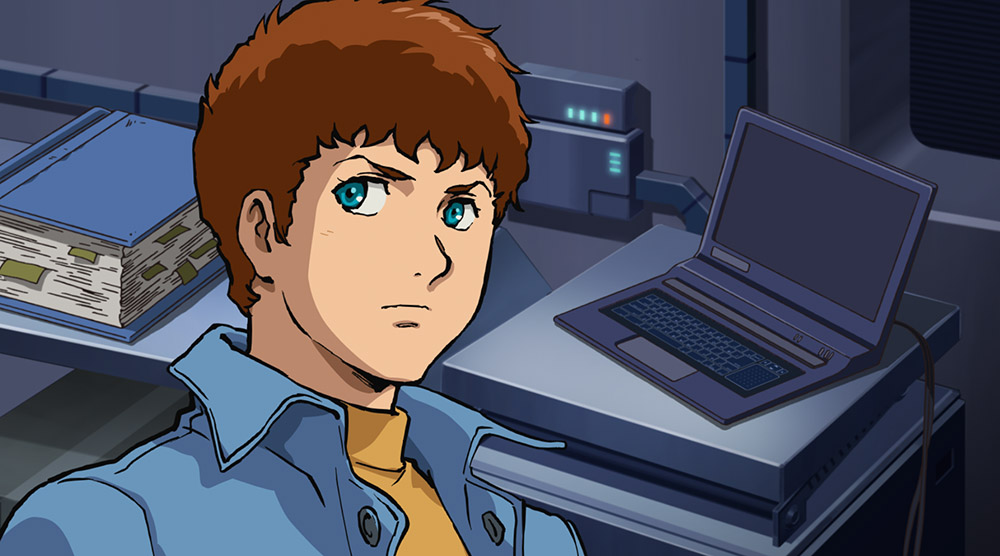

●アムロ

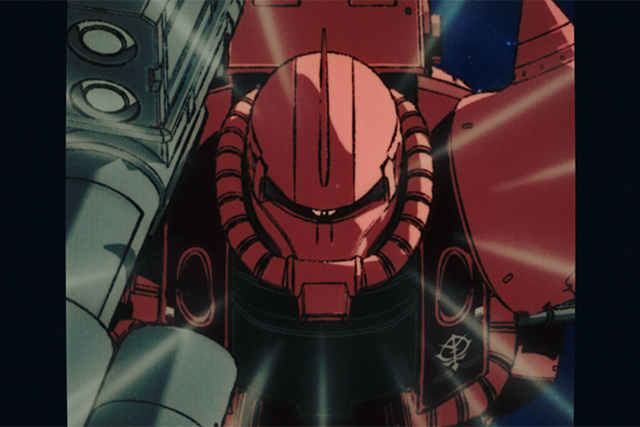

Cut.11 サイド7へ飛び去るシャア専用ザク

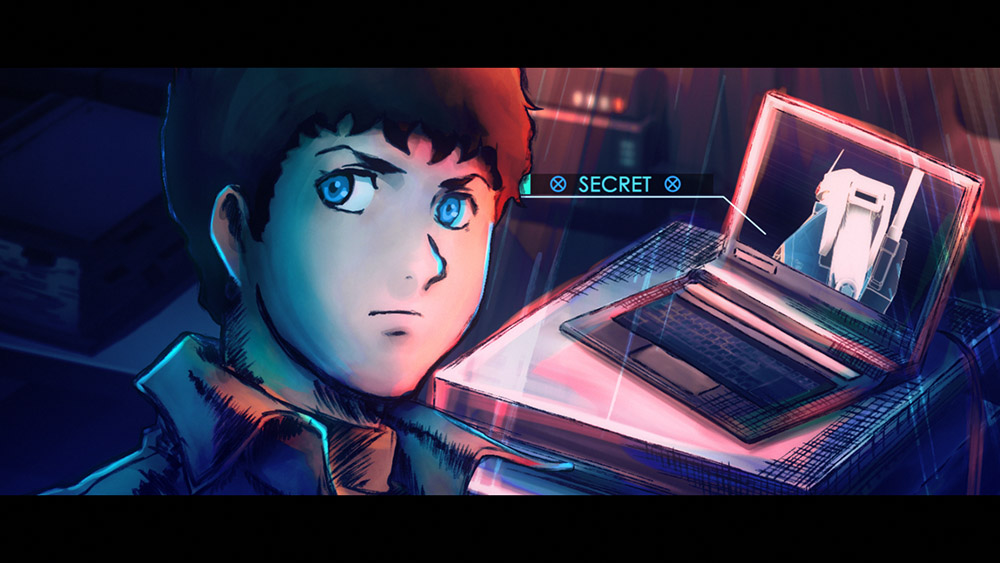

続いて、たくさんの箱のような画面に様々なキャラクターが映し出される上をシャア専用ザクが飛んでいき、スペースコロニー「サイド7」へ向かって飛び去っていくクライマックスのカット。「個人的にシャア専用ザクは本編では動きが速く、ザクの顔が印象的に登場することが少なかったと感じていて、今回はその顔をしっかり描きたかった。この作品にはあのシャアザクがちゃんと出ているんだということを見せたかったんです」。

本編の印象的なカットをシャアが飛び越え、アムロとガンダムの待つサイド7へ消えていき、最後にモビルスーツ開発計画「V作戦」を意味する「V」の文字が登場して終わるという一連の流れは、『ジ・オリジン』の物語が『機動戦士ガンダム』へと続くという先の展開を暗示させたかったからだという。単なる前日譚としてではなく、『機動戦士ガンダム』の世界へつながる話ということが強調されている。

「『ジ・オリジン』の本編はこのあとジオン軍との全面戦争になるぞ、というところで終わるのですが、このあと『機動戦士ガンダム』で一年戦争という長い戦争がジオンと連合軍の間で行われる、そこでガンダムがキーになっていくことを匂わせて、さらにその先の未来にある新しいガンダムの世界も含め40周年感のある画になるかな、と」。

●印象的な場面を超えていくシャア専用ザク

●サイド7〜V作戦

-

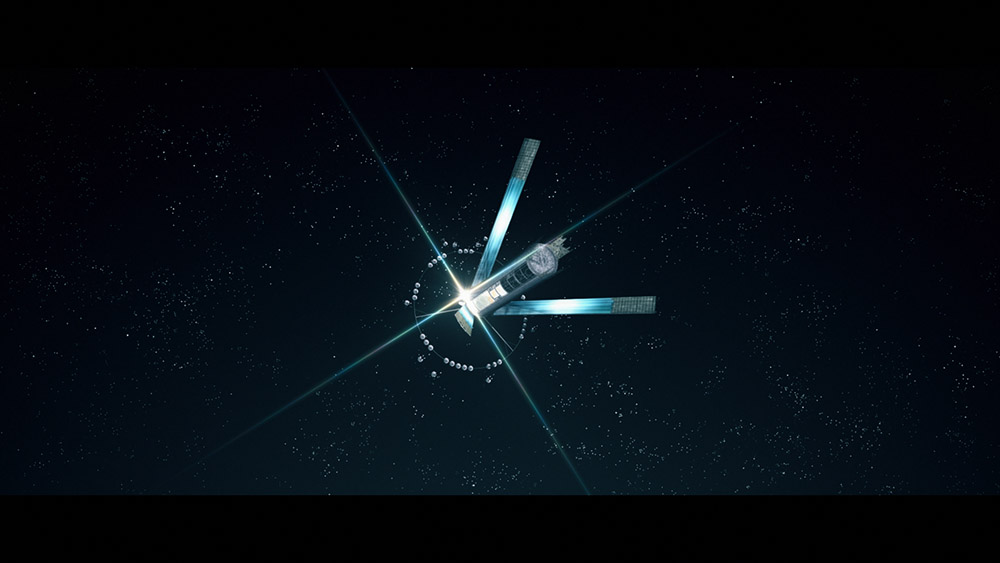

【1】シャア専用ザクがサイド7へ消えていき、クロス光が入る。これは『機動戦士ガンダム』第2話において、建設中のサイド7に偵察に行ったシャアがムサイ艦に送った発光信号のオマージュになっている

-

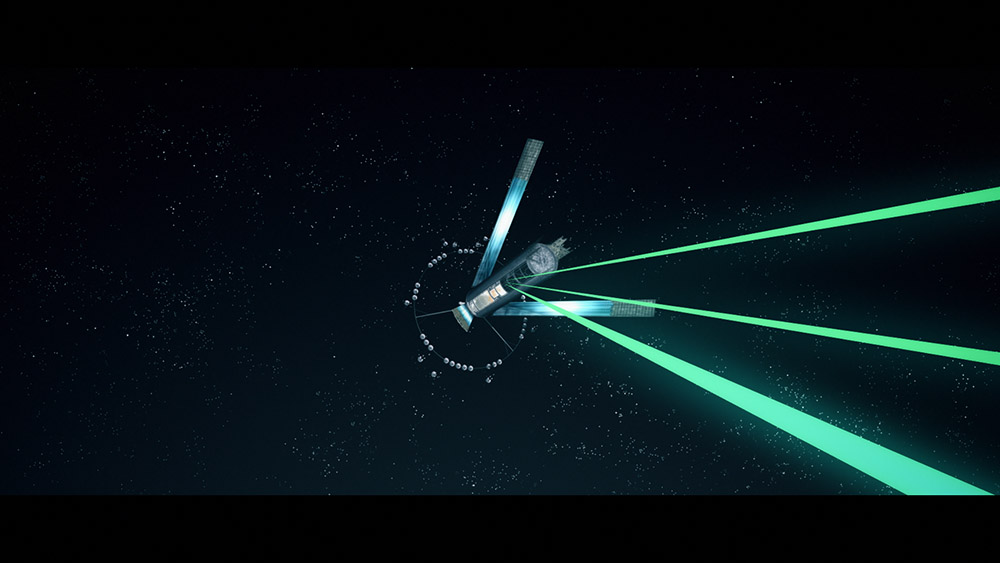

【2】サイド7を頂点に伸びていく3つの光。前述の第2話でムサイから放たれたビームを意識している。ビームの色は『機動戦士ガンダム』では黄色だが、『ジ・オリジン』に準拠した緑色となっている

映像を作って見てもらうことが、自分の存在意義

最後に脇氏は、尊敬する富野由悠季監督の作中の台詞を引用して、本作の制作をふり返ってくれた。「『ガンダム Gのレコンギスタ』(2014)第1話のセリフに『世界は四角くないんだから』というのがあります。僕がこの作品の撮影監督補佐をやっていたのが入社して3〜4年目の頃で、当時はこのセリフの意味が全然わからなかった。いわゆる"富野節"なのかなと思っていた程度だったんですが、映像を作る立場の人間としてであれば今はその意味が自分なりに少しわかる気がしていて」。

「映像は画面の中で展開していくけれど、クリエイターとして作り込みすぎたり説明しすぎたりしてしまうと、映像自体がそこまでで完結してしまって、それ以上広がらなくなってしまう。しかし"そう見えるかもしれない"というくらいに留めて、観てくれる人に対して「想像しても良いんだ・この作品の中にいても良いんだ」と思ってもらえる、そういう"余地"のある映像にすれば、ひとつの映像が観た人それぞれの想像力でその映像以上に、四角い画面の範囲以上に無限に広がっていける。このOPはそういう思いで作っています。そういう意味ではこうして僕がメイキングを語るのもおかしな話なのですが、これが正解ということはないし、僕が考えている以上に今回のOPが、観る人によっていろんな見え方になったら良いなと思っています」。

コンテの作成から映像の完成までに約1ヶ月かけることができたのも、納得いく映像を仕上げられた要因のひとつだったという。「今までやってきたOP映像などの制作は長くて2週間ほど、EDは1週間ということもありました。今回はサンライズさんの協力でいつもより時間をいただけたこともあって、映像を組み上げたあとでひと通り見直して、再度調整する時間を取れたことが大きかったですね」。

本映像は評判も上々で、現在、他の制作オファーもいくつかあるそうだ。このように学生時代から目指していた「映像を丸々1本自分で作り上げる」という仕事がだんだん増えてきているのが何より嬉しい反面、"見てもらえなかったらどうしよう"という不安も常にあるという。

「映像を作ること以外で人として取り柄のなかった自分にとって、映像を作ってそれを観てもらうことだけが、自分の存在意義(証明)であり、モチベーションなんです。作った映像を観てもらえないということは、自分が社会から認識されていないということで、死んでいるのと同じことなんじゃないかと思います。ですからこのOPはたくさんの方に観ていただけて嬉しいです」。

1分30秒という短い尺に『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』という作品への思いと、自身の"アニメーション"制作への情熱を注ぎ込んだ脇氏。「各方面からいま求められている映像を作りながらも、自分が"アニメーションとしてはこうあるべきではないか"と思う部分を、今回は半分くらいは出せたのではないかなと思っています」。