Unreal Studioを活用した8Kコンテンツ制作

次世代VFXツールNiagaraを活用

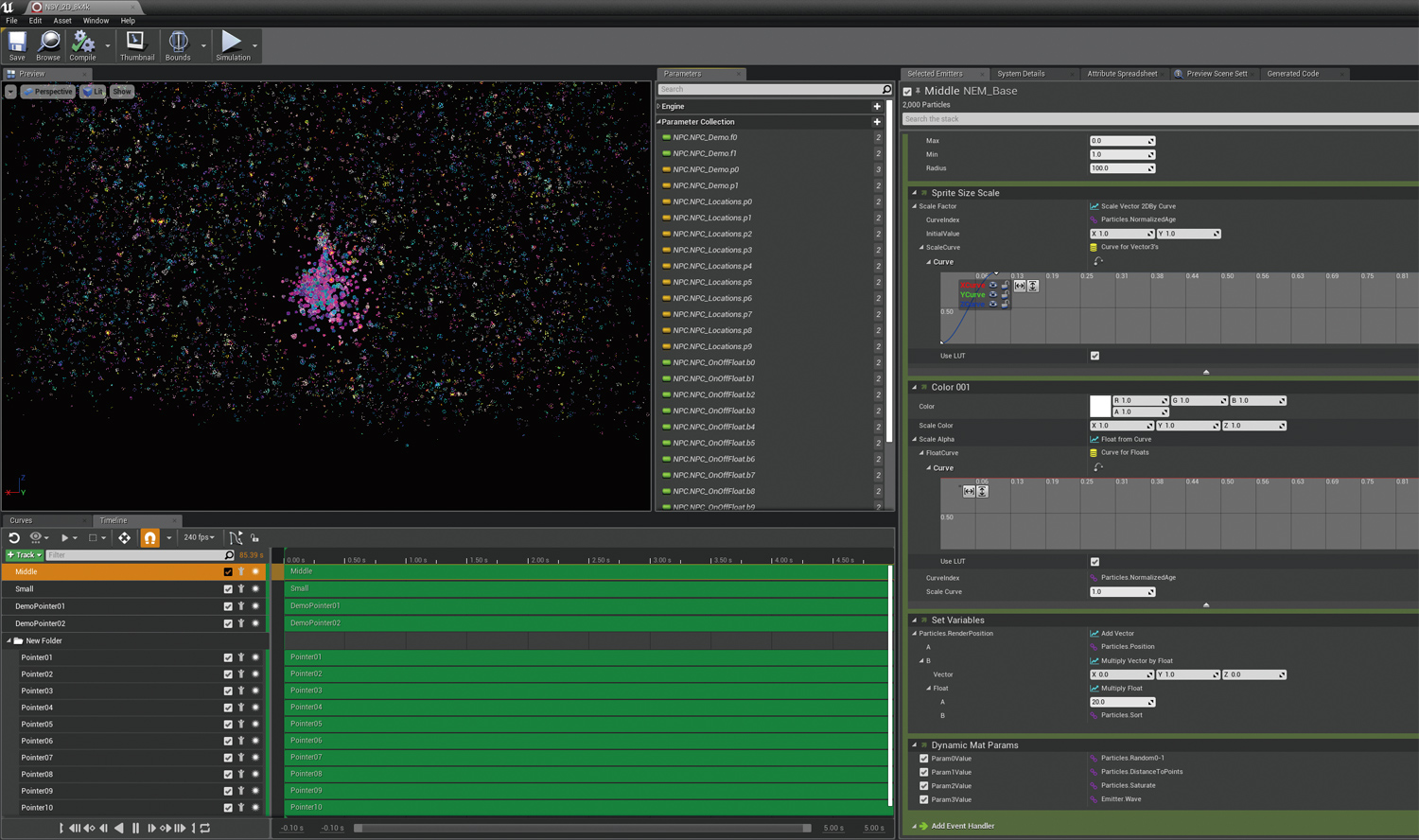

こうしたソニーPCL側のオーダーに対して、AnimationCafe側ではUnreal StudioとNiagaraの組み合わせでコンテンツ制作を行うことが、早々に決定された。同社でテクニカルアーティストを務めた田所伸一郎氏が、アーリーアクセス版からNiagaraを技術検証し、多機能かつ高性能であることに惚れ込んだからだ。田所氏は「今回のように進捗に応じて仕様を固めていくタイプのプロジェクトでは、フレキシブルなエフェクト制作ができるNiagaraが必須でした。それまで使われていたCascadeでは対応しきれなかったと思います」と語る。

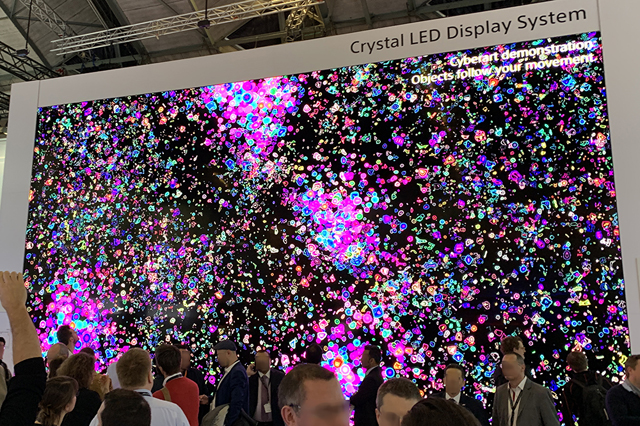

まず本展示では複数センサーの情報を読みとって最大10個のポインタを制御し、その座標に合わせてプロシージャルにエフェクトをアニメーションする必要が生じる。また「Crystal LED」はディスプレイユニットの組み合わせで、フレキシブルに全体的なディスプレイのサイズを変更できる長所がある。そのため、本展示においても当初から複数の画面比率に対応することが求められた。これに対してNiagaraではモジュールの再利用性が高く、別バージョンをつくりやすいメリットがあった。いずれもCascadeでは困難だった要素だ。

また、前述の通り『The Growth』はUnreal Studioだけでは完結しない、外部センサーと組み合わせたデジタル・インスターレションだ。そのためセンサーからUnreal Studioへのデータ受け渡しにOSC(Open Sound Control)が用いられたが、実際に開発を進める途中で、センサーのノイズを適切にフィルタリングすると共に、どのような条件で座標データをUnreal Studioに受け渡すのか、事前に設定する必要があった。担当した馬場氏は、Go言語でプログラムを実装することでこの難局をのりきったという。

「フィルタリングされた座標は10個の座標値とそれぞれの影響値(0.0~1.0)に変換され、OSCを介してUnreal Studioのブループリントで受け取られます。また、同じ人がずっと画面の前に立ち続けたときでも画面が変化するように、ポインタは30秒で自然に切り替わるようにしました」(馬場氏)。これに対してUnreal Studio側では、はじめに正規化された座標をスクリーン座標に展開し、Niagara Parameter Collectionに座標データと有効値データを格納。その上で指定された座標に対し、エフェクトを発生させるというフローになっている。AnimationCafe取締役の大竹秀和氏は、今後もリアルタイムCG領域に精力的に取り組んでいきたいと抱負を語った。

Niagaraの採用

NiagaraはCascadeに続くUnreal Studioのパーティクルツールだ。2018年9月にアーリーアクセス版が登場すると、AnimationCafeでもさっそく検証を開始。その豊富な機能から本プロジェクトに最適とされ、採用が決定した。最大の特徴はエフェクトを構成する個々のパーティクルの属性を変化させるだけでなく、個々のパーティクルをプログラマブルにシミュレーションできるということ。これにより自由度が高く、軽量・高速な動作が可能になる。もちろん、ここでいう「プログラム」とは、Unreal Studioのブループリントを使用し、ノードベースで作成可能だ。これによりアーティストが直接、様々なVFX表現を制作することが可能になる

プロシージャルマテリアル

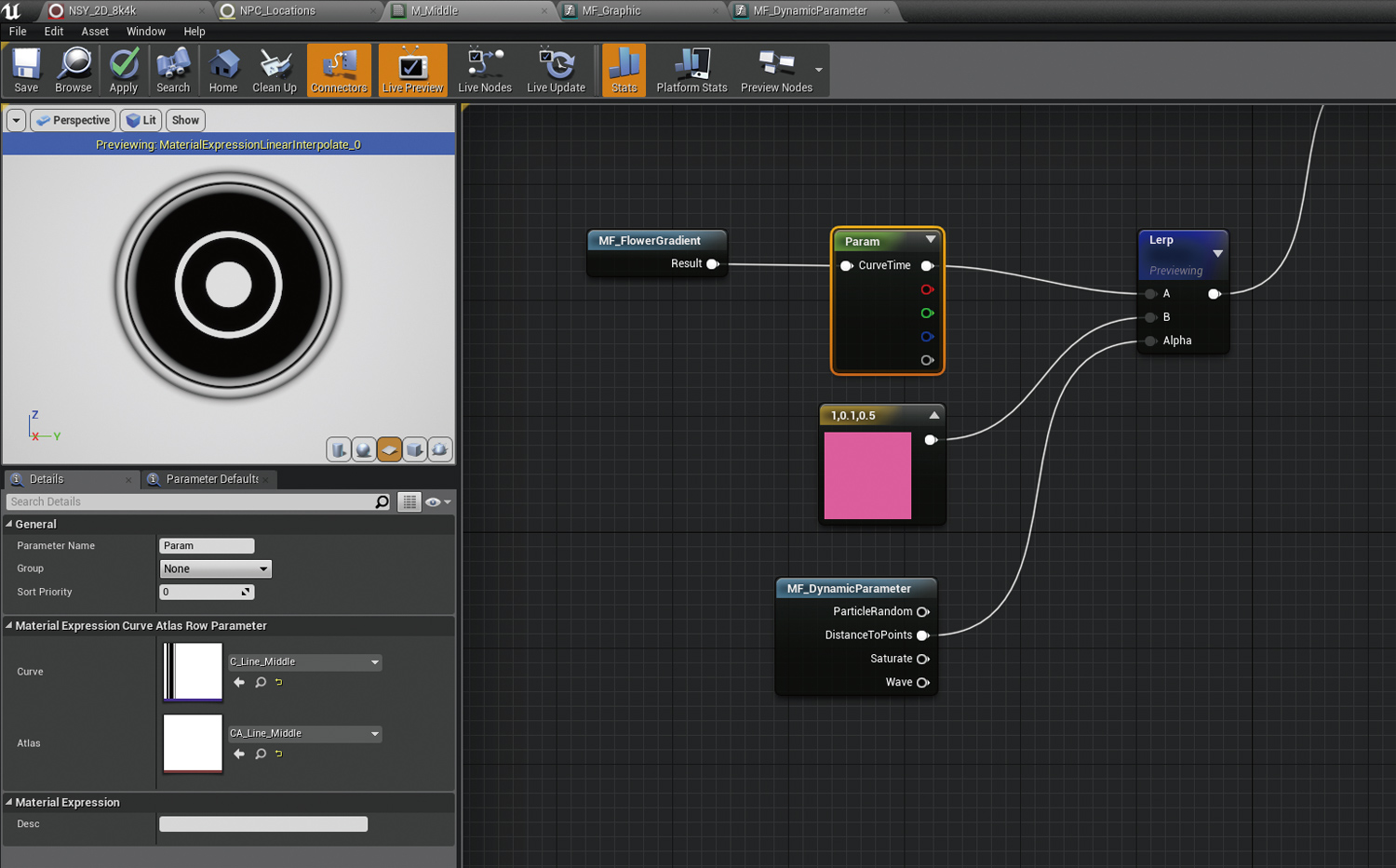

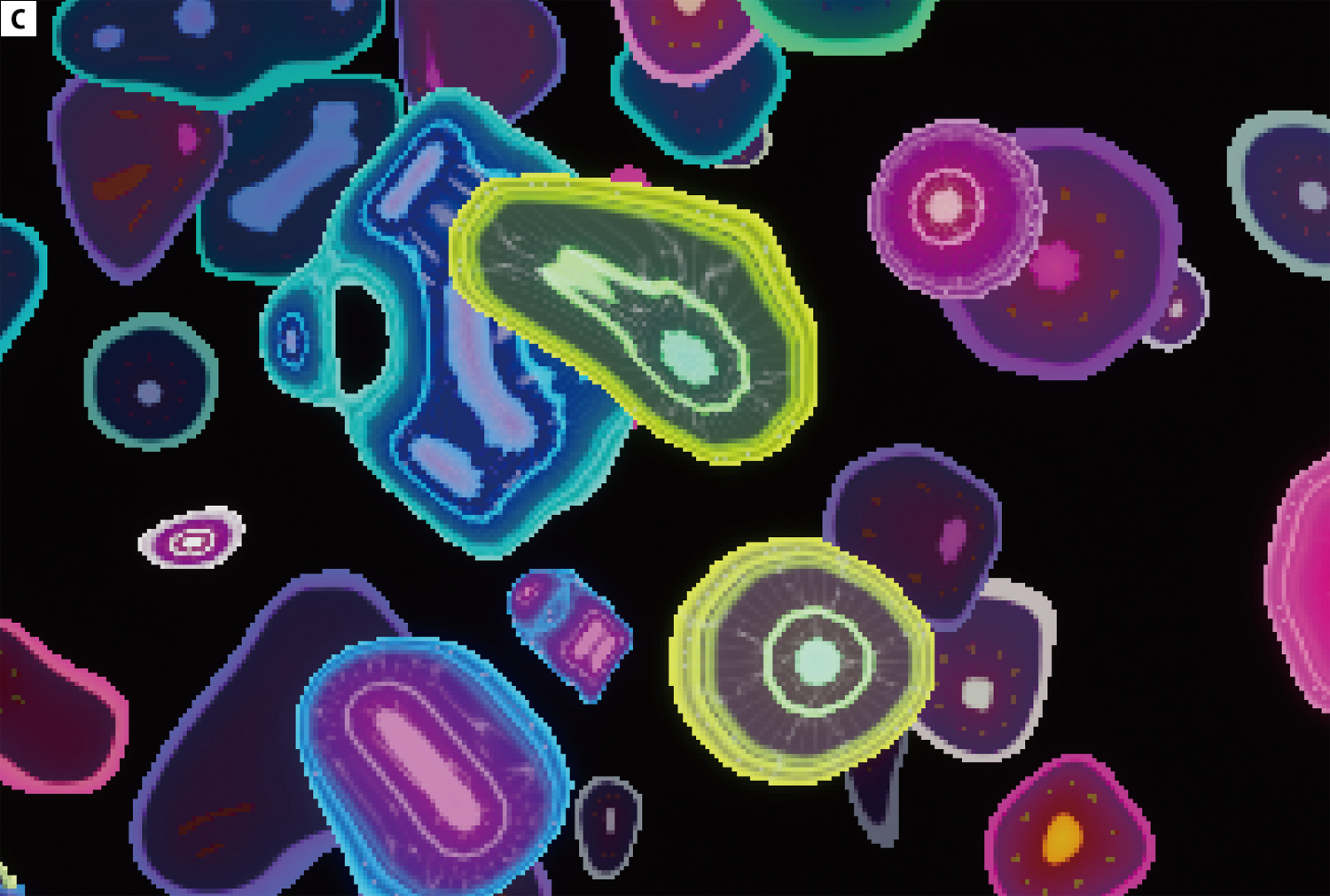

NiagaraのCurveAtlasアセットとCurveAtlasRowParameterノードを使用して、モチーフのベースとなる多重円を描画している様子

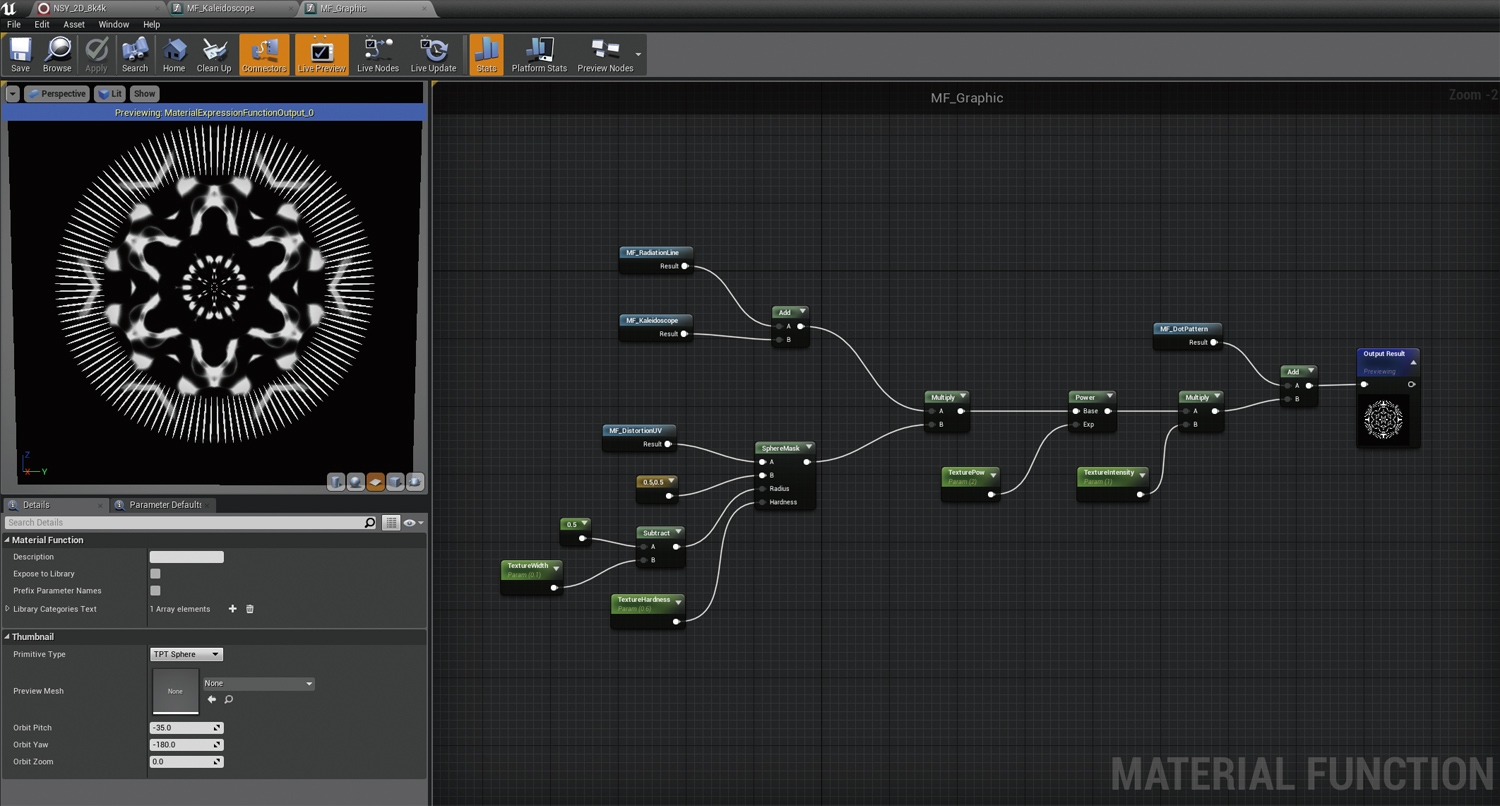

マテリアル関数の「MF_Graphic」を開いたところ。この関数によって、時間軸で万華鏡のように変化するグラフィックや放射状のラインなどが描画されている。どちらもノードベースでエフェクトが作成されていることがわかる。また、本作の特徴のひとつは、エフェクトのマテリアル要素からテクスチャを廃止したことである。大画面で高精細なディスプレイで表示されることと、パーティクル自体が大きく変形するため、そのままではテクスチャのノイズやドット感が視認できてしまうからだ。そこで本作ではテクスチャを使用せず、プロシージャルなアプローチで描画されている

パーティクルの変形と分裂

パーティクルが変形、分裂する様子の確認や調整には、Unreal Studioのマテリアルインスタンスが使用された

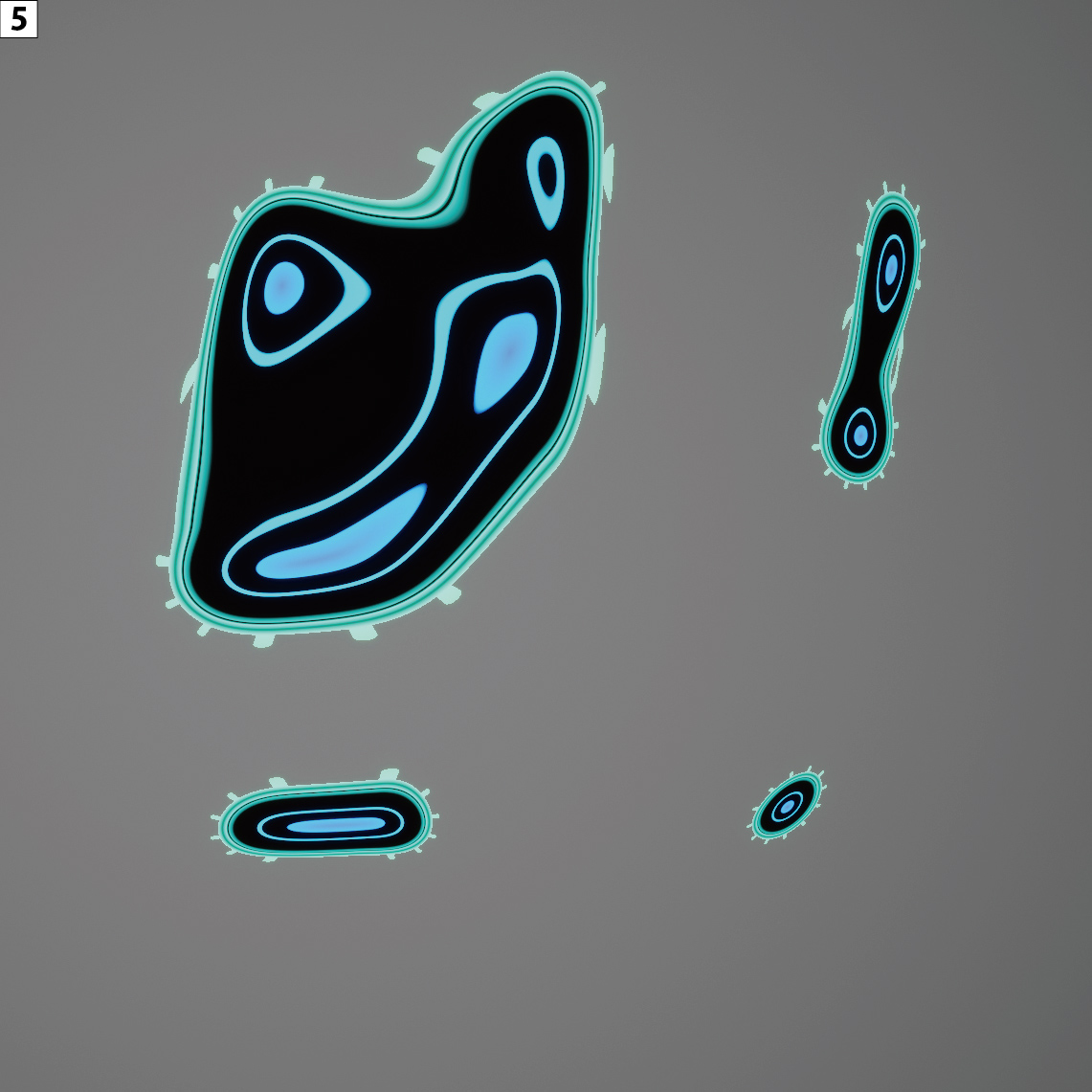

【上の5枚の画像】は基本形状から変形して分裂する様子で、色や基本形状、変形分裂の仕方は個体ごとに異なっている。具体的にはパーティクルのNiagaraから受け取る個体値によって決定されるしくみだ

一方【上の3枚の画像】は分裂したパーティクルがポインタに近づいたとき、再び融合して花のようなルックに変化する様子。こちらも色や花弁の数などの個体差がある。なお、ポインタの位置は赤外線センサーから送信されてくる座標によって動的に変化する。本展示では最大10個のポインタ(=最大感知人数)によって映像が変化するしくみになっている

ルックの変遷

順調に制作が進んだかのように思える本作だが、実際は何度もルックのアップデートがかけられている

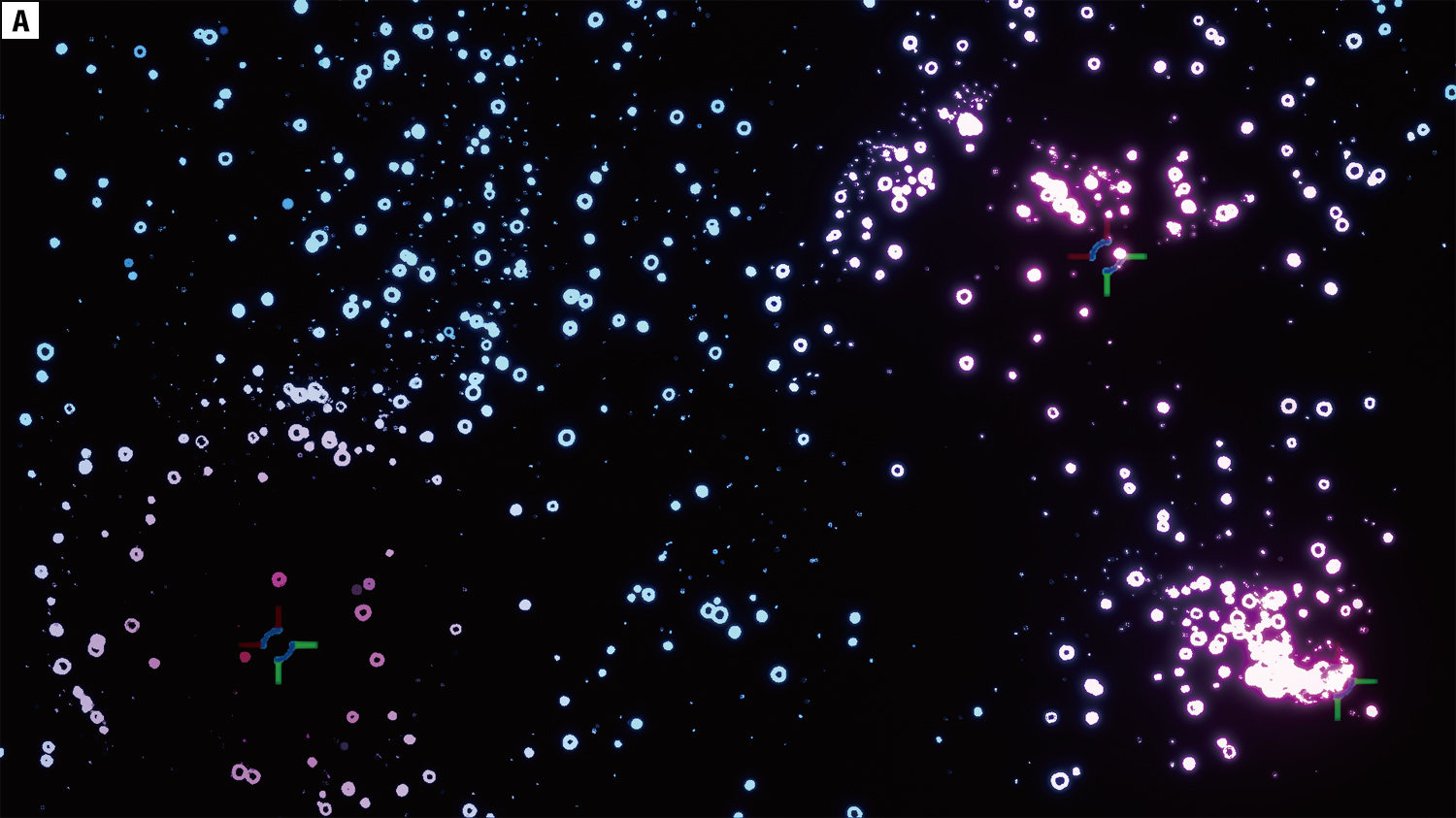

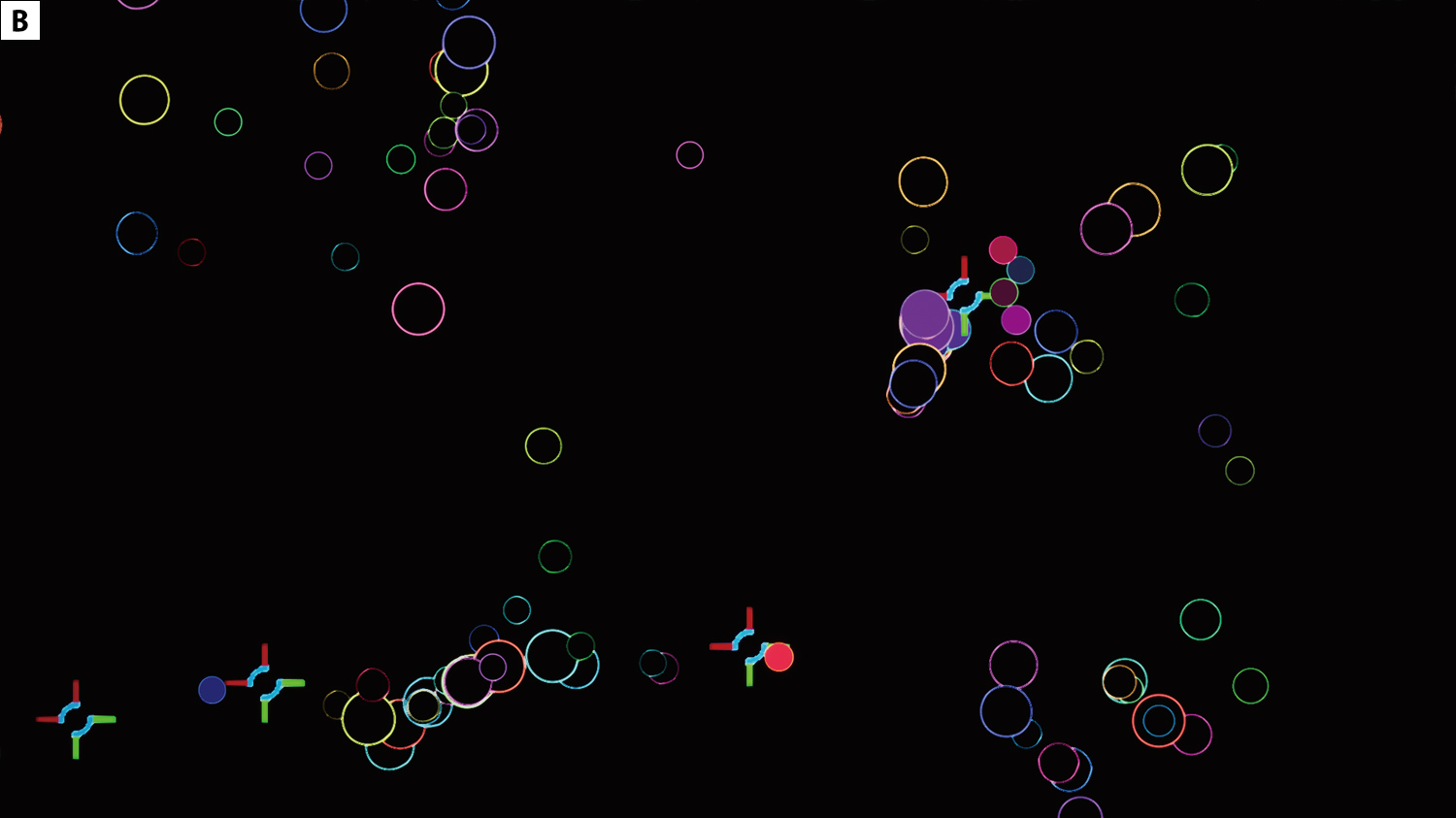

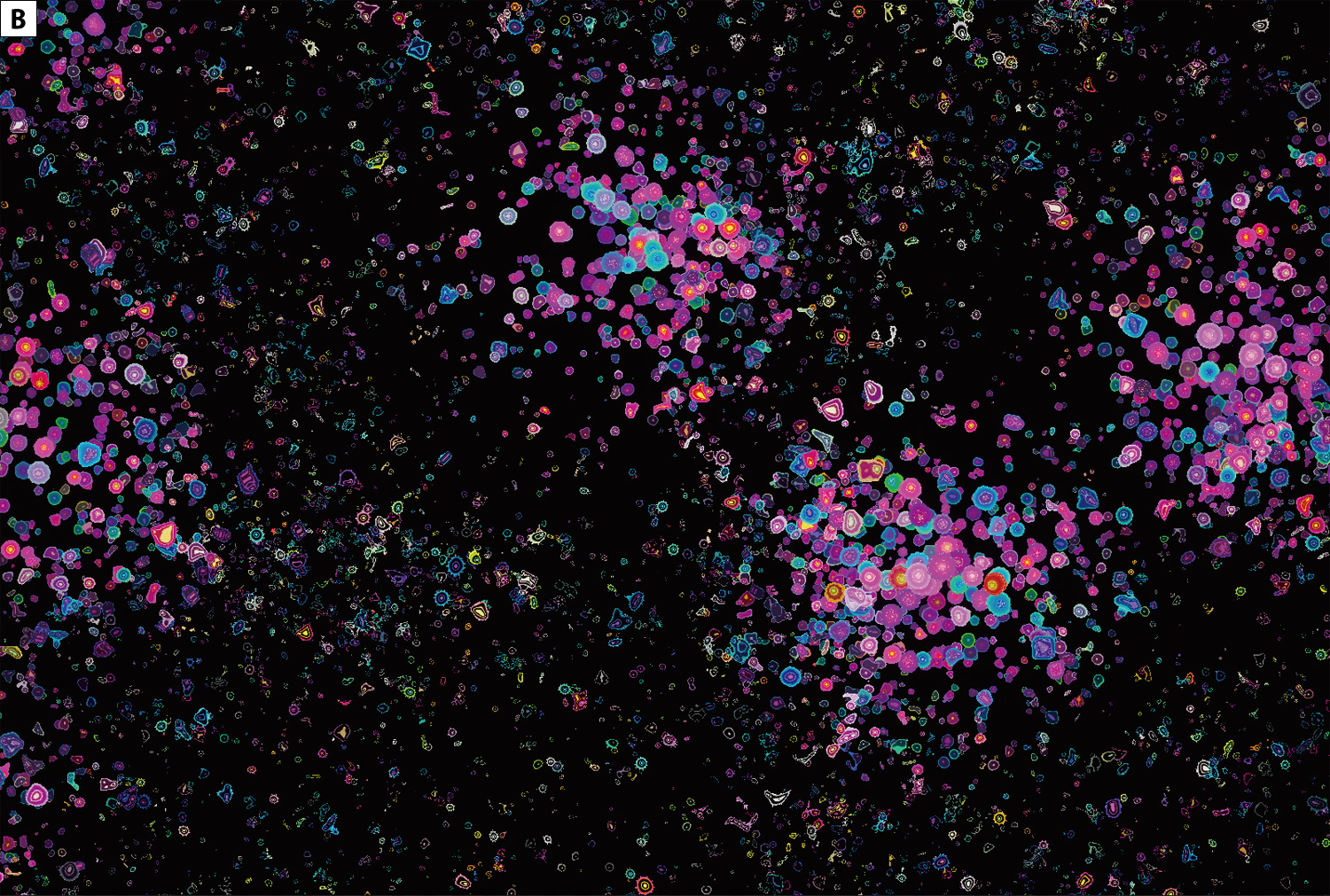

【A】は最初期の段階のもので、ポインタに対してパーティクルがインタラクティブに変化するしくみが検証されていた、最初期の段階のもの。その後、より二次元的な表現が望ましいというレビューを受け、【B】のシャープな円状のルックとなった。ところが、「Crystal LED」上で再生したところ、全体的な情報量の少なさや、巨大ディスプレイならではの解像感の差異から再び修正することに。そこから色と形状を増やした【C】を経て、「細胞のようなモチーフのパーティクルが有機的に変形・分裂をくり返す」という方針が固まり、完成版に近い【D】へと進んでいった

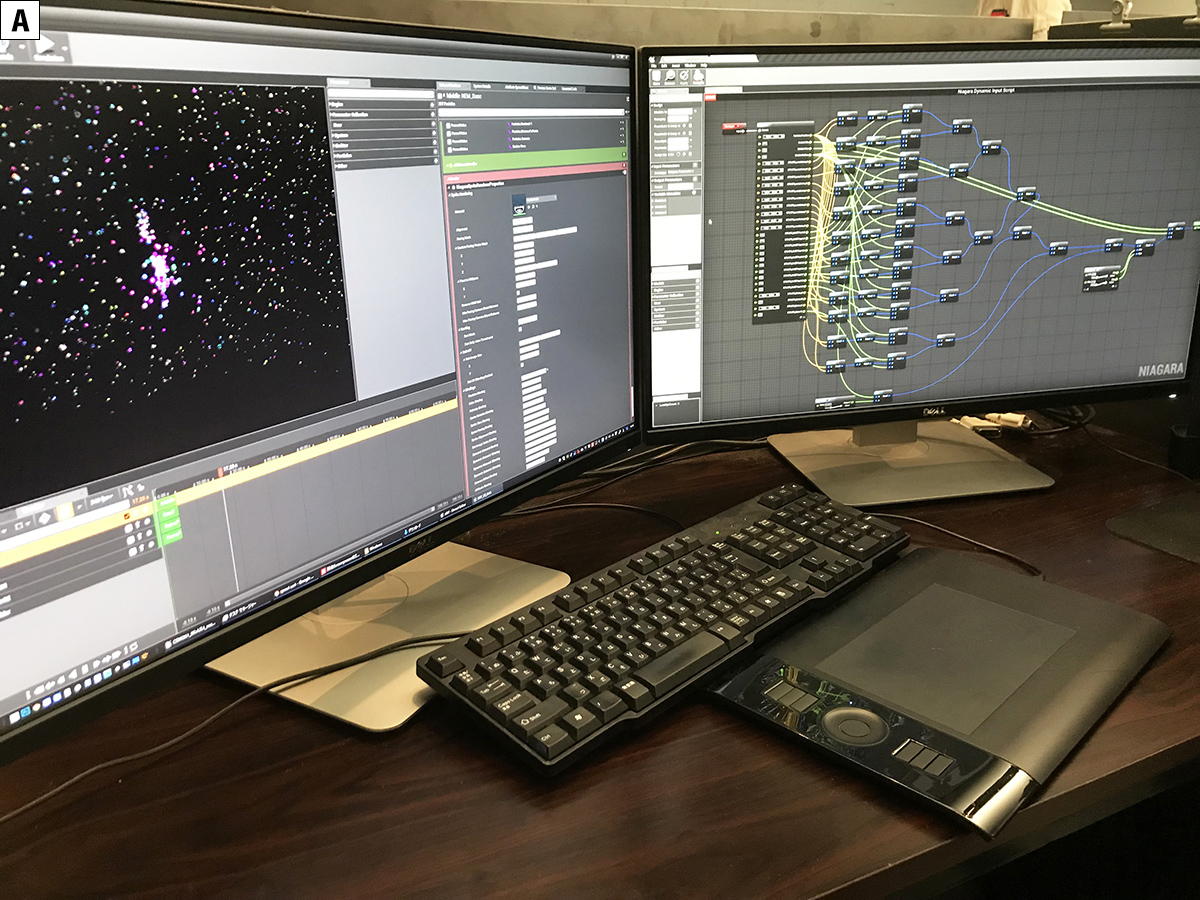

巨大ディスプレイを想定した作業環境

開発で隠れた問題となったのが、制作と展示のディスプレイサイズの差異だ。制作は27インチWQHDディスプレイ内の2Kウインドウだったが、展示は横幅約9.7m×高さ約5.4mの8K解像度だったため、上映すると「情報密度の過不足」「スケール感の齟齬」「体感速度の差異」「画面酔い対策」など、様々な問題が発生したのだ。そのため、開発中盤から「本番での見映えを想定した再生環境」を求めて、本番環境とほぼ同じ大きさとドットピッチのプレビューが可能な描画設定【A】が用意された。【B】は全体像のプレビューで、動作チェックや全体的な粗密度の確認。【C】は「Crystal LED」での大きさやドットピッチを再現したプレビューで、ディテールの確認。その上で実機テスト【D】を適宜行い、調整が煮詰められていった