本連載では、CG映像制作におけるテクニカル系スタッフの仕事の現状と課題を、パイプライン開発の専門家である痴山紘史氏(日本CGサービス(JCGS)代表)が探っていく。第9回では、クレッセントのテクニカル系スタッフの仕事を前後編にわたって深掘りする。

菊谷氏と小林氏の略歴:在学中にクレッセントを知り、入社を決意

菊谷康太氏(以下、菊谷):私は2011年にクレッセントへ入社しました。京都出身で、立命館大学映像学部の第一期生として学んだんです。同学部にはモーションキャプチャの設備が整っており、太秦の撮影所内には、企業と連携して設立された大学施設もありました。学生時代、その施設を活用してクレッセントがスペシャリストの育成や、いわゆるバーチャルプロダクションの先駆けとなるような取り組みを行なっており、大きな感銘を受けたことが入社のきっかけとなりました。

▲菊谷康太氏(ソフトウェアエンジニア)

菊谷:当時すでに社内には5〜6名のエンジニアが在籍しており、入社後はプログラマーチームに配属。企業向けのVRコンテンツやトレーニング用のシステム開発などを手がけるところからキャリアをスタートさせました。現在は、建設中の新スタジオ Digi-Cast HANEDA STUDIOの責任者のひとりとして、設備設計・手配やソフトウェア関連の整理などを担っています。

小林達彦氏(以下、小林):私は2015年にクレッセントへ入社し、10年目を迎えます。静岡大学を卒業後、名古屋大学大学院・多元数理科学研究科にて修士・博士課程を修了。数学を専門とする中で、自身の将来を見据えて興味のある分野を探っていく過程で、当時から成長が見込まれていたVR技術に着目しました。VR関連の取り組みを行なっている企業を探していたところ、クレッセントが開催するセミナーに参加。その後、同社を訪問し、代表の小谷 創と話をする中で、そのビジョンに強く魅力を感じ、入社を希望しました。

▲小林達彦氏(エンジニア/アシスタントプロデューサー/博士(数理学))

小林:入社後は、ヘッドマウントディスプレイ(以下、HMD)の開発などに従事し、現在は、手軽に設置可能なボリュメトリックビデオ撮影・配信システム Volu☆ME!の開発を担当しています。

モーションキャプチャの先へ:クレッセントが築くテック×映像の複合体

菊谷:クレッセントは、モーションキャプチャのシステムや技術を主軸とする会社です。それに加え、VRを活用した企業向けコンテンツの開発、ボリュメトリック技術を用いた4Dviewsの撮影スタジオ運営、さらにCG制作など、多彩な事業を展開しています。私は現在、建設中のDigi-Cast HANEDA STUDIOにおいて、バーチャルプロダクション関連の業務を担うチームに所属しています。

当社は東京以外にも複数の拠点をもっています。鳥取には、3Dプリンタを使った造形や電気部品の制作を行うチームがあり、台湾・高雄にはモーションキャプチャスタジオを設置。さらにスコットランドにも支社があり、そこではCG制作を行なっています。このスコットランドの拠点は、もともと日本でマッチムーブソフト BoujouのCustomer Supportが母国に帰国するタイミングで、「現地で会社を立ち上げてはどうか」という提案から生まれたユニークな背景があります。

社内の人員構成としては、プログラマーチームが6名、モーションキャプチャチームが8名、4Dviewsチームが4名、CG制作チームが7名、そして私が所属するバーチャルプロダクションチームが5名です。これに加えて、社長や経営管理部門のスタッフがいます。開発系の業務は受託開発が中心で、あまり表に出ることはありませんが、実際には社内におけるエンジニアの比率はかなり高いです。

当社はもともと、海外からモーションキャプチャ機材を輸入し、日本国内で販売する商社としてスタートしました。しかし、販売を進めていくうちに、自社で補完すべき要素が多く見えてきたため、自前でハードウェア、例えばHMDなどの開発を始めました。さらに、ハードウェアだけでは不十分だという認識から、次はソフトウェアも自社開発しようというながれになり、プログラマーチームを拡充していくかたちで事業領域が拡大していきました。

▲社内の一角では、LEDスクリーンやカメラを用いた機材のテストが行われていた

理工・映像・グローバル人材が共存する、クレッセントの技術基盤

菊谷:当社のエンジニアやプログラマーのバックグラウンドは、理工系大学出身者と映像系大学出身者に大別できます。割合としてはおおよそ半々で、後者に関しては、特に私の母校でもある立命館大学映像学部の卒業生が多いです。私が当社に入社したことで大学の教授とのつながりができ、そこから継続的に人材が入ってくるながれができあがっています。

さらに、バーチャルプロダクションチームには、大学で映像を学びながら、VRや映像制作に必要なプログラミングを習得してきたメンバーもいます。外国籍のスタッフも在籍しており、中には海外の著名なアニメーションスタジオで活躍していた経験をもつ人材もいます。彼らは「新しいことに挑戦したい」という想いをもって来日し、当社で新たな表現に取り組んでいます。

また、モーションキャプチャ部門には、映像制作の経験がまったくないものの、「VTuberが好きだから」という純粋な動機でこの世界に飛び込んできたメンバーもいます。クレッセントには、実に多様な背景と価値観をもった人材が集まっています。

業務の大部分はモーションキャプチャ関連で、規模に関しては、エンターテインメント分野向けが圧倒的に多くを占めています。ただし、クライアントの数という点では、エンタメ系と産業系で大きな差はありません。いずれの場合も、長年継続してお付き合いしているクライアントが多いのが特徴です。

ボリュメトリックから配信まで:クレッセントが拓く映像制作の新領域

菊谷:現在当社が取り扱っている主な製品もご紹介します。

4Dviewsスタジオ

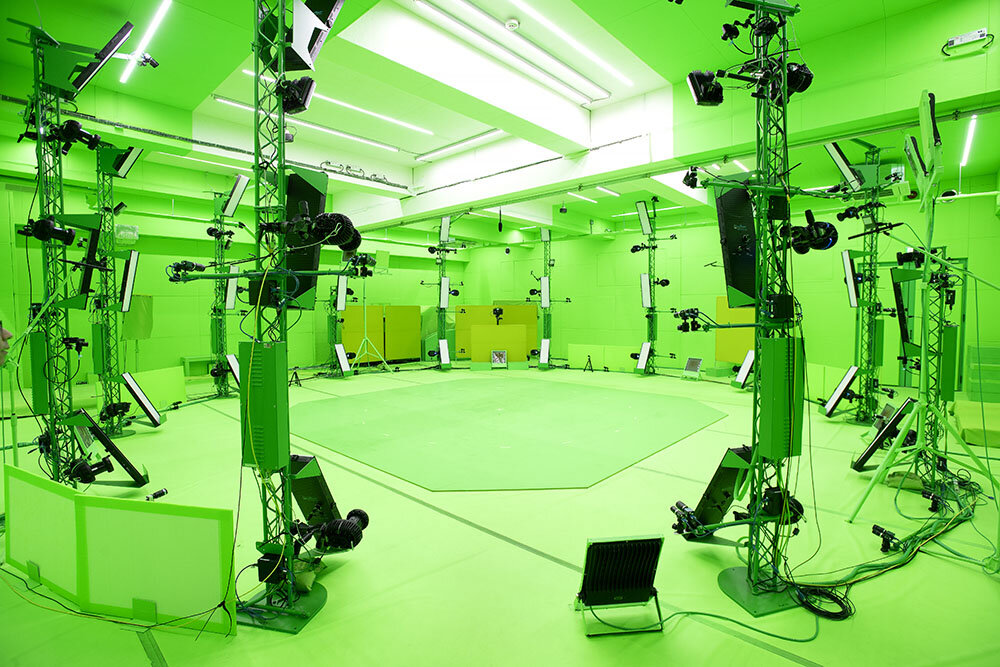

菊谷:4Dviewsスタジオでは、高精度のボリュメトリックビデオ撮影が可能です。現在のスタジオでは、同時に3名までの被写体を安定して収録できます。建設中のDigi-Cast HANEDA STUDIOでは、撮影エリアがより広くなり、同時収録できる人数も増える予定です。また、4Dviewsスタジオはモーションキャプチャの同時収録にも対応しています。最近では、Viconがマーカーレスのモーションキャプチャシステムをリリースしたことを受けて、それも併設し、より柔軟な収録環境を整えています。

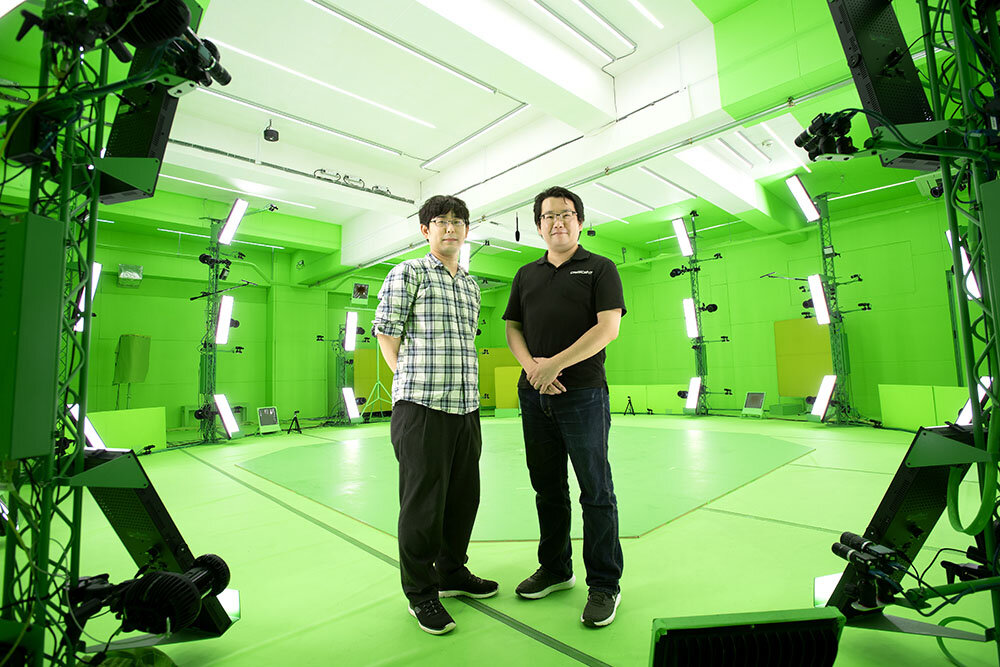

▲4Dviewsのスタジオ。部屋全体が緑色になっている。4Dviewsだけではなく、Viconのモーションキャプチャカメラなども併設されており、同時収録ができる

LightCage

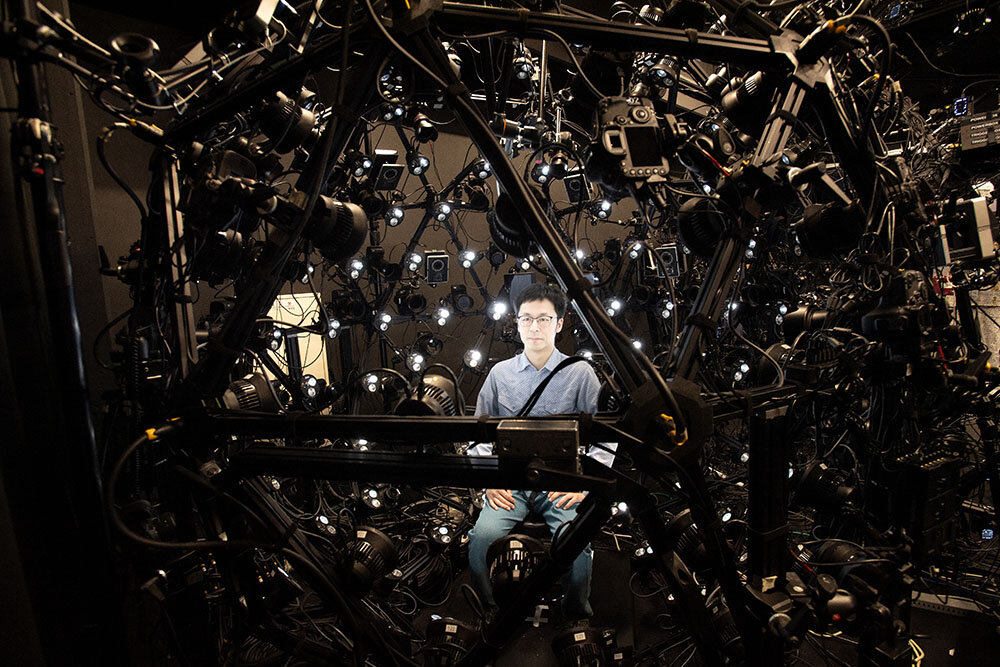

菊谷:LightCageは2種類扱っており、全身を撮影するための大型モデルと、顔を対象とした小型モデルがあります。小型モデルは360度あらゆる方向から撮影が可能で、ノーマルマップまで出力できます。一方、大型モデルは出入り口の開口が大きいため、撮影時の構造上、出力できるデータに多少の制限があります。

撮影から納品までには数日いただいており、その間に3次元化やデータのクリーンアップ処理を行います。日数がかかるように思うかもしれませんが、ゼロからモデリングやテクスチャ制作を行うのに比べれば、非常に短期間で高品質なデータを提供できます。

▲フェイシャルスキャン用の小型モデル。出入口を閉じることで、全周から撮影することができる

Volu☆ME!

小林:Volu☆ME!は、当社が独自に開発しているボリュメトリックビデオ撮影・配信システムです。ボリュメトリックビデオ技術は一般にも普及し始めていますが、専用スタジオでの撮影は依然としてハードルが高く、機材の導入には億単位のコストがかかることも珍しくありません。そこで、より扱いやすく、導入しやすいシステムを目指してVolu☆ME!の開発を進めてきました。

本システムはコンパクトでありながら、リアルタイムで処理が可能な点を大きな特長としています。現在はカメラ6台から最大9台を用いて、リアルタイムでボリュメトリック映像を生成できるようになっています。

▲Volu☆ME!の全景。Viconや4Dviewsと比較して、非常にコンパクトなシステムとなっている

小林:さらに、生成したデータはインターネット経由で配信も可能です。通信環境が良ければ、都内でおよそ0.5秒、理想的な環境では約0.3秒という非常に短い遅延での配信が実現できます。この遅延レベルであれば、複数のデータをひとつのバーチャル空間にながし込み、離れた場所にいる配信者同士がリアルタイムで会話することが可能です。アバターではなく、本人の姿そのものでやりとりを行うため、表情やジェスチャーといった細やかな非言語情報もリアルに伝達できるのが大きな魅力です。

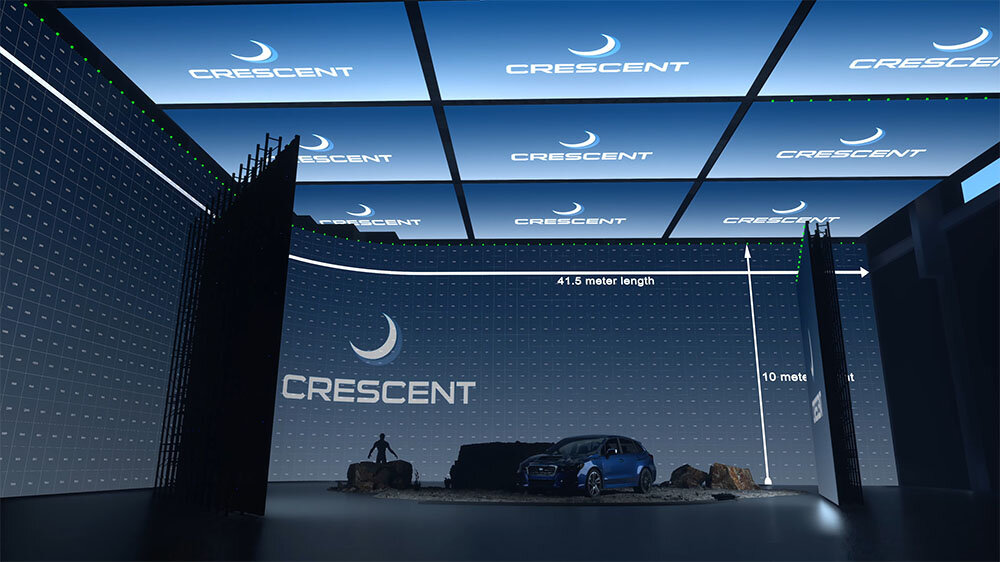

42m×10mのLEDスクリーンを設置:クレッセントの新スタジオ

菊谷:製品の販売やサポートといった日常業務と並行して、現在は2026年2月の開設を目指してDigi-Cast HANEDA STUDIOの準備も進めています。新しい機材の導入は楽しいことですが、それを実際に組み合わせてシステムとして機能させ、現場で稼働する状態にまで仕上げていく作業は非常に大変です。インテグレーションの工程は地道な作業の連続で、まさに今、その難しさと向き合いながら取り組んでいるところです。

▲建設中のDigi-Cast HANEDA STUDIOの様子。正にイチから建物を建てている

菊谷:新スタジオは、もともと鉄工所として使用されていた施設を買い取り、そこを更地にしてイチから建設しています。現在はバーチャルプロダクションスタジオの工事が先行しており、建物本体がまもなく完成する見込みです。建物が完成し次第、内装工事とLEDスクリーンの設置がこの夏から始まります。今回設置するLEDスクリーンは、幅42m、高さ10mという大規模なものです。

▲幅42m、高さ10mの巨大LEDスクリーンを備えたスタジオのイメージ

菊谷:バーチャルプロダクションでのLEDスクリーンを使った撮影では、「高さが足りない」という声をクライアントからよくいただいてきました。今回の新スタジオでは、高さ10mのLEDスクリーンを導入することで、あおりや引きといったカメラアングルにも柔軟に対応できるようになります。

これほどの大型設備になると、震度5クラスの地震にも耐えられる構造が求められます。そのため、地中深くに杭を打ち込み、そこにスクリーンを固定する必要があり、大規模かつ高精度な土木工事が不可欠となりました。

Link-ALLという理念が目指す、次世代のバーチャルプロダクション

菊谷:当社では「Link-ALL(全てをつなぐ)」という言葉を理念として掲げています。この理念は、これまで私たちが直面してきた課題、例えば4Dviewsのような先端テクノロジーを効果的に連携・統合させる場がなかなか存在しなかったという問題意識に端を発しています。

その課題を解決するための最適な手段として、バーチャルプロダクションの構築に取り組んでいます。バーチャルプロダクションを実現するには、モーションキャプチャや4Dviewsをはじめとする様々な先端技術を最大限に活用する必要があります。そうした複数の技術をひとつの場所に集約したプラットフォームを構築することで、それ自体を提供するだけでなく、実際のユースケースを通じて各技術の魅力や可能性をより多くの方々に伝えられるのではないかと考えています。

バーチャルプロダクションは、ハードウェアの整備がもちろん不可欠ですが、それだけでは成り立ちません。プログラミングやシステム構築といったソフトウェアの整備も欠かせない要素であり、そうした多様な技術が交差し、融合する点こそがこの領域の最大の面白さだと感じています。

とはいえ、こうしたスタジオやシステムは、「箱を用意したので、どうぞご自由に使ってください」というスタンスでは上手く機能しません。我々自身がその構成要素を深く理解し、お客様の目的や課題に合わせて「こうすればできます」、「こういうアプローチがあります」といった具体的な提案ができてこそ、初めてプラットフォームとしての価値が発揮されると考えています。スタジオを共に活かしていく“伴走型”のパートナーとしての役割を、これからも大切にしていきたいと思っています。

痴山紘史

日本CGサービス(JCGS) 代表

大学卒業後、株式会社IMAGICA入社。放送局向けリアルタイムCGシステムの構築・運用に携わる。その後、株式会社リンクス・デジワークスにて映画・ゲームなどの映像制作に携わる。2010年独立、現職。映像制作プロダクション向けのパイプラインの開発と提供を行なっている。

TEXT_痴山紘史/Hiroshi Chiyama(日本CGサービス)

EDIT_尾形美幸/Miyuki Ogata(CGWORLD)

PHOTO_弘田 充/Mitsuru Hirota