『GUILTY GEAR』シリーズで知られるアークシステムワークス(以下、ASW)には、職種の枠を越えて学び合う育成文化が根づいており、ゲームはもちろん、アニメやCG映像業界からの転職者も活躍中だ。本記事では、現場を支えるキーパーソンの声から、クリエイションと人材育成の実態を紐解く。

世界と戦える武器として、"アニメスタイル"を選択

CGWORLD(以下、CGW):まずはお2人のキャリアと、現在の役割を教えてください。

本村・C・純也氏(以下、本村):2002年にプランナーとして入社した後にモデラーへ転向し、2011年の『GUILTY GEAR Xrd -SIGN-』(以下、『Xrd』)の立ち上げ時からリードモデラーとして本格的に格闘ゲームの3D化に取り組んできました。現在は特定のプロジェクトに属さず、複数のプロジェクトを横断してシェーダ開発、リギング機能の追加、テクニカルアーティスト(以下、TA)的な技術支援を行なっています。加えて、新人モデラーの育成を担当しています。

坂村英彦氏(以下、坂村):私は2004年にアニメーターとして入社し、『Xrd』以降はアートディレクターを務めています。初期はチームが小さかったのでアニメーターと兼任していましたが、現在は演出や絵コンテ制作などに注力し、キャラクターの動きやアクションの方向性を提示する立場にいます。

CGW:ASWといえば、セルアニメ調の3D表現に強いゲーム会社という印象があります。お2人から見た"ASWらしさ"とは、どのようなものでしょうか?

本村:「これをもっと良くしたい」と、自分ごととして開発に取り組むスタッフが多い会社です。ながれ作業的に進めるのではなく、全員が当事者意識をもって改善に向き合っている。その姿勢がクオリティにつながっていると思います。

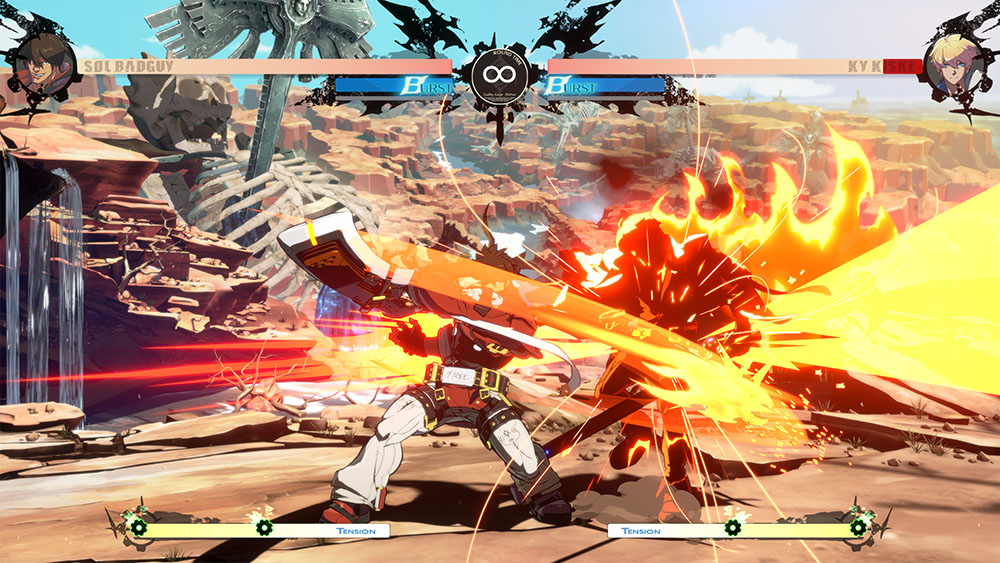

坂村:『Xrd』から始まった"アニメスタイル"も、上から指示されたものではなく、世界と戦える武器として、現場主導で突き詰めた結果なんです。将来的には別の表現に挑戦する可能性もある。変化を前向きに楽しめる社風だと思います。

本村:ASWには「せっかくつくるなら、前と同じじゃつまらない」という空気があって、何かしら前のめりに新しい技術や表現を試したがるスタッフが多いです。そういう意味では、「前にやった通りにつくればいい」という考えの人には少しきついかもしれません(笑)

坂村:例えばシリーズ最新作の『GUILTY GEAR -STRIVE-』では、新キャラクターを追加する際、「必ず新しい表現をひとつ取り入れる」というルールを設けています。キャラクターの造形や動き、エフェクトなど、いずれかの要素で新しい挑戦をすることを前提にしているんです。

CGW:『Xrd』の開発時にはアニメ業界出身者が社内におらず、『GUILTY GEAR』シリーズのゼネラルディレクターの石渡太輔さんや現場スタッフが好きなアニメを徹底分析して、見様見真似で再現したそうですね。現在は他業界からの転職者も多いのでしょうか?

坂村:『Xrd』以降の『GUILTY GEAR』シリーズの開発を通じて、アニメやCG映像業界からの転職者が増えました。最初はワークフローのちがいに戸惑う人もいますが、そうした人たちが、後から入ってきた人向けにドキュメントを整えてくれたりもして、かなり受け入れ体制が整ってきたと感じています。

本村:映像とゲームでは優先すべきことにちがいもありますが、「人の心に残る表現をしたい」という根幹の部分は共通しているんです。インタラクティブ性への理解があるとより助かりますが、スキルがかみ合えば活躍の場はいくらでもあると思っています。

坂村:ゲーム業界未経験であっても、「なぜゲームをつくりたいのか?」という問いに対する自分なりの答えをもっている方であれば、ぜひご応募いただきたいです。

「理屈の理解」と「課題の実践」の反復で、確かな土台を形成

CGW:新卒モデラーの育成では、本村さんが主導的な役割を担っているそうですね。

本村:はい。これまでは中堅スタッフが育成を担当していましたが、昨年度から研修期間を1年間に延長し、私自身が指導に深く関わる体制に変えました。

CGW:具体的には、どのようなカリキュラムを組んでいるのですか?

本村:まずは本当に基礎的なことから始めて、「理屈の理解」と「課題の実践」の反復によって、確かな土台を形成します。ASW独自の表現やワークフローも盛り込んで、後半では実戦に近い課題にも取り組んでもらいます。最終的にはASW仕様のキャラクターをモデリングできるレベルまでもっていく想定です。

坂村:モデリングは3D制作の最上流工程なので、何らかの問題があると、その後の開発にすごく影響するんです。だからモデラーの育成は、本当に手厚くやるべきなんですよ。

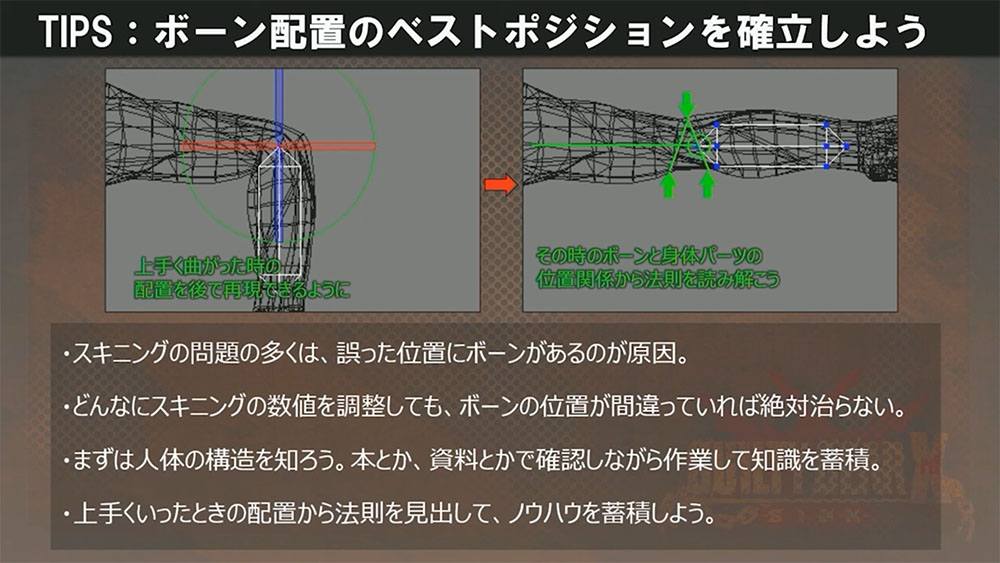

本村:ボーンの入れ方ひとつでも、きちんと理解していないとアニメーターが苦労する。だから関節を綺麗に曲げるためのスキニングの基礎なども含め、丁寧に教えています。

CGW:中途採用者の場合は?

本村:中途の方は、すでにベースがある場合が多いので、1年も学ぶ必要はありません。個別に短縮したカリキュラムを設けています。習熟度に応じて調整していますね。

坂村:今後はアニメーターの育成カリキュラムもつくりたいと思っています。モデルとアニメーションは密接に関わっており、相互理解が深まるほどチームの力も強くなります。

CGW:ASWのアニメーションチームでは、リードアニメーターがそうした相互理解の橋渡し役にもなっているのでしょうか?

坂村:そうですね。リードアニメーターには、単にアニメーションをつくるだけでなく、チーム全体のクオリティ管理や、若手へのフィードバック、技術的なアドバイスまで担ってもらう必要があります。アニメーションの方向性を示す立場であり、制作の屋台骨を支える存在ですね。スケジュール管理などは専任の進行スタッフが行いますが、制作物の品質に関してはリードが責任をもちます。また、作業効率化のために自らスクリプトを組んでみたり、リグの仕様変更をモデラーと相談しながら提案したりと、TA的な業務を担うことも多いです。

豊富な知見を社内外に提供する、ASWアカデミー

CGW:育成といえば、過去の技術講演動画を含む、ASWの技術を公開している「アークシステムワークスアカデミー(以下、ASWアカデミー)」も話題ですね。どういった経緯で始まったのでしょうか?

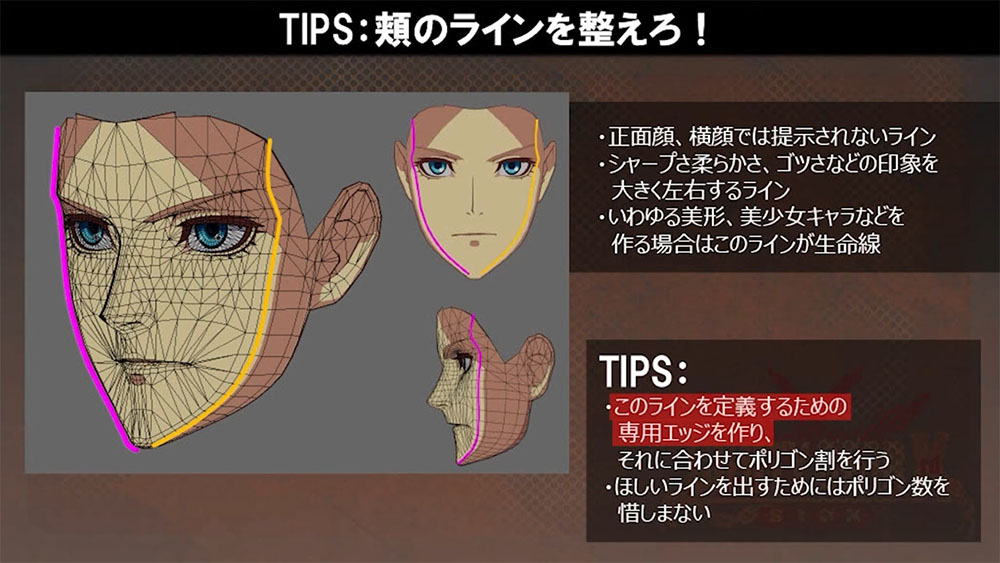

本村:これまで私がCEDECなどで講演してきた知見を、より多くの人に継続的に届けたかったんです。実際、そうした講演をきっかけにASWに興味をもって応募してくれた人もいたし、かつて私が先人から受け取った知見を、今度は自分が還元する側に回るべきだという思いもありました。

坂村:加えて社内や外部の協力会社さんと知見を共有する際にも、「この部分を視聴してください」と伝えれば済むので助かります。

本村:ゲーム開発は定量化できないセンスが必要な部分がある一方で、定量化できる知見も多いです。後者を誰でも学べるようにすることは意義があると思っています。

CGW:今後、ASWアカデミーを通じてどのような広がりを期待されていますか?

本村:最も期待しているのは、"種まき"の効果です。ASWアカデミーを通じて、中高生や未経験の方がゲーム開発や3DCGに興味をもつきっかけになればいいなと願っています。動画を観て、何かを学び取り、それを自分なりに反映した作品を公開してくれる......。そういう未来を、気長に待ちたいです。

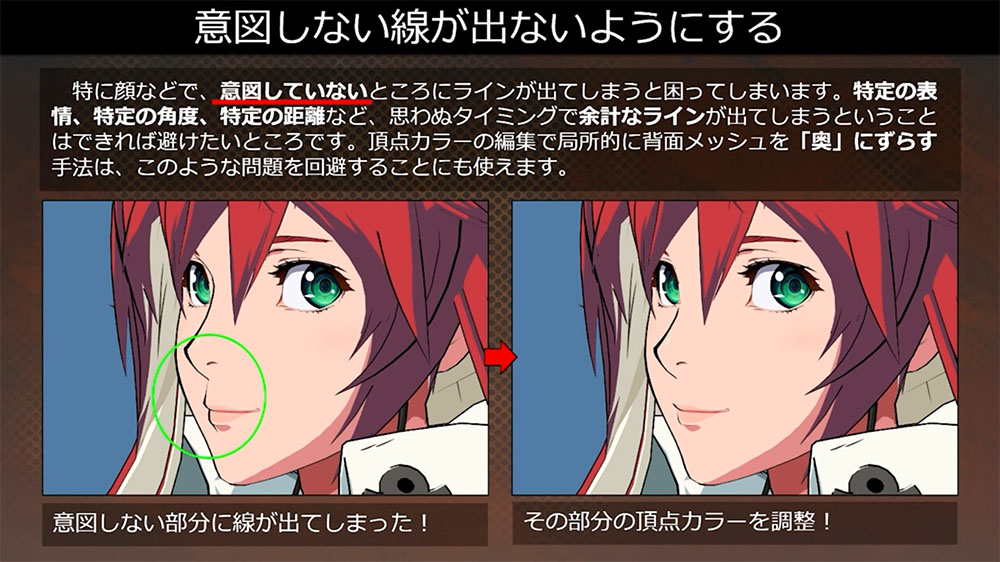

本村氏が過去の技術講演用に制作したスライドの一例

以下のスライドを用いた講演動画などは、ASW公式サイト内の「ASWアカデミー」で視聴できる。

"アニメスタイル"は、互いの仕事への理解によって成立する

CGW:実際のところ、ASWの"アニメスタイル"はどうやって実現しているのですか?

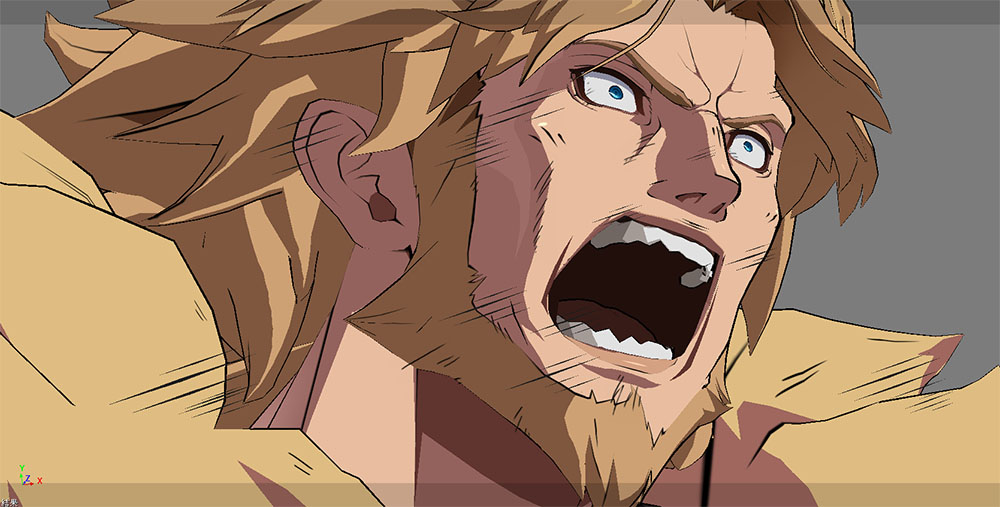

坂村:数多くのボーンを駆使して、3D空間上で2D作画的な表現を再現しています。カメラアングルに応じて、顔の輪郭や腕のラインを大胆に変えることも多々あります。3DCGとしての正しい形状や挙動ではなく、「画としてのカッコ良さ」を重視するので、キーフレームの自動補間は使わず、全フレーム手打ちで制作します。だからイラストや手描きアニメの経験がある人や、細かな作業を好む人の方が馴染みやすい傾向があります。

本村:社内では、そういう画づくりを「作画」と呼んでいます(笑)。3Dキャラクターの表情や動きを、"画として魅せる"感覚ですね。逆に言えば、そういう作画的なアニメーションを成立させるためには、モデラーが仕込むリグもかなり柔軟でなければならない。だから互いの仕事を理解していないと、最適な立ち回りができないんですよね。

坂村:実際、現場のリードアニメーターは元モデラーで、ASWのMayaのリグ設定の土台を構築した人でもあります。だから"動かしやすいモデル"をつくるための、突っ込んだ意見交換ができるんです。

"画としてのカッコ良さ"に徹底的にこだわる、作画的アニメーション

CGW:ここまでモデラーとアニメーターの連携について伺ってきましたが、それらを支えるTAの役割も非常に重要ですよね。

本村:モデラーやアニメーターの中には、TA的な業務を兼任している人もいます。例えば、自分でモデリングしたモデルに対して、シェーダを組んだり、リグを仕込んだりする。そうすると「この表現を実現するには、こう調整したらいい」と自分の中で試行錯誤ができて、効率的なんです。ただ最近は、ツール制作などに特化したTA専任者も必要だと感じています。特に背景まわりでは、2D的な画づくりとゲームエンジン上での実装をつなぐ役割が重要になってきており、より高度な技術対応が求められる場面が増えています。

CGW:開発環境もそれに合わせて変化してきているのでしょうか?

本村:はい。かつてはSoftimageが主流でしたが、現在はMayaがメインツールになっています。さらに、プロジェクトによってはBlenderやHoudiniも使っていて、必要に応じて柔軟に選択しています。

坂村:ゲームエンジンに関しても同様ですね。最近はUnreal Engine(以下、UE)を使うことが多いですが、「UEが標準」といった固定的な発想ではなく、作品の方向性や要件に合わせて最適なエンジンを選ぶようにしています。特定のツールに縛られず、多様な技術に関心のある方にとっては楽しい環境だと思います。

CGW:ちなみに、応募時のポートフォリオやデモリールでは、どういった点を重視されていますか?

坂村:アニメーターの場合は、個々の動きのクオリティや、体幹・重心などの基礎がしっかりしていることが大前提になります。その上で、「何が好きかが伝わってくる作品」に惹かれますね。フェチやこだわりがにじみ出た作品は、やっぱり見ていて面白いし、その人のクリエイターとしての軸が感じ取れます。構成に意図があるかどうかも重要です。単に素材を並べただけでなく、見る側を楽しませようとする姿勢が伝わってくると、「この人は、心底からゲームをつくりたいんだな」と感じられます。ゲーム開発は人を楽しませる仕事ですから、そのマインドはとても大切なんです。

本村:TAを目指す方に関しては、目的意識をもって取り組んでいるかどうかを重視します。単にチュートリアルを真似るのではなく、「何を目的として、この技術を使ったのか?」、「どこに独自の工夫があるのか?」といった視点があると印象に残ります。

CGW:最後に、ASWへの応募を検討している方々に向けて、メッセージをお願いします。

坂村:良いモデルが良い動きを生み、良い動きがモデルを輝かせる。そんな"持ちつ持たれつ"の開発に面白さを感じてくれる方は、きっとASWに向いていると思います。

本村:ASWには、モデルの魅力を最大限に引き出してくれるアニメーターが数多くいます。だからモデラーの方にとっては、「自分がつくったキャラクターに最高のアニメーションが付く」という喜びがあります。逆に、アニメーターの方には、「このモデルで演出できるなんてテンション上がる!」と思えるようなクオリティの高いモデルをご用意しています。それぞれが全力を尽くすことで、お互いの仕事がより楽しくなる。そんな"役得"のある現場だと思います。

求人情報

詳細・応募はこちらからTEXT&EDIT_尾形美幸/Miyuki Ogata(CGWORLD)

文字起こし_大上 陽一郎/Yoichiro Oue

PHOTO_弘田 充/Mitsuru Hirota