2025年9月25日発売予定の『ソニックレーシング クロスワールド』。75秒という限られた尺の中に、数々のキャラクター、コース、カーアクションを盛り込んだオープニングムービーは、マーザ・アニメーションプラネットと白組のタッグによって制作された。USDを軸としたその制作フローを紹介する。

Information

発売・開発:セガ

Platform&リリース:PS5/PS4、Nintendo Switch、Xbox Series X|S/Xbox One:2025年9月25日(木)予定

PC(Steam/Epic Games):2025年9月26日(金)予定

Nintendo Switch 2 ダウンロード版、パッケージ版:2026年初頭に販売開始予定

Nintendo Switch版からNintendo Switch 2へのアップグレードパス:2025年冬予定

ジャンル:レーシング

sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds

Interviewee

<1>映像密度とスピード感を両立するための構成戦略

『ソニックレーシング クロスワールド』では、ソニックたち人気キャラクターによる最大12台のカーレースがくり広げられる。ラップごとにコースやギミックが切り替わるという独自のゲームシステムに合わせて、オープニングムービーもテンポ感のあるダイナミックな映像に仕上げられた。

制作を手がけたのはマーザ・アニメーションプラネット(以下、マーザ)と、ディレクター/VFXスーパーバイザーの小森よしひろ氏率いる白組 制作第4部(本社)の制作チームだ。両社のタッグは『チームソニックレーシング』(2019)に始まり、本作で3作目となる。

今回のタッグの背景について、マーザのプロデューサー・卷之内秀明氏は次のように語る。「ソニックは世界中で多くのファンに愛されており、われわれにとっても大切なキャラクターです。そのムービーとなるとクオリティ面でも妥協ができません。制作をどこにお願いするかと考えた中で、まず挙がったのが白組さんでした。実は私自身、20年以上前ですが白組さんに在籍していたことがあり、当時ムービーチームを率いていた小森さんの仕事ぶりに感銘を受け、いつかご一緒したいと考えていたんです」。

監修を担当した荒牧俊裕氏(マーザ)も、「ソニックはセガグループである当社が長年制作している大変重要なタイトルであり、当初は外部にお願いすることに不安もありました」としながらも、「社内のプロデューサーから、白組さんには百戦錬磨のチームがいると聞き、さらに小森さんが映画『GAMBA ガンバと仲間たち』の監督をされていたことが後押しとなり、お願いする決断をしました。活き活きとした大変魅力的なソニックの映像を仕上げていただけたと感じています」と、そのクオリティに最大限の信頼を寄せる。

まずセガ側から「できるだけ多くのコースを見せたい」といった要望があり、全体の構成を固めるところからスタートした。セガからは様々な既存映像をつなぎ合わせてアイデアの方向性を示したイメージビデオも最初に共有され、そこからマーザの荒牧氏が取り仕切るかたちでセガと白組の小森氏双方との間で密なやり取りを重ね、字コンテの段階でシーン構成を詰めていった。

最終的に決まった尺は75秒。レースの疾走感を軸にしつつ、ソニックシリーズらしいテンポ感と映像密度を両立させるには最適な長さだったという。

「今回は、レースだけじゃなくて、キャラクター、アイテム、カーアクションなど、見せたいものが本当に多くて。映像的に全部を無理に入れこんでしまうと煩雑になってしまうため、何をどう見せるかの取捨選択が一番大変でした。構成を考えるところに、いちばん時間をかけました」と小森氏はふり返る。

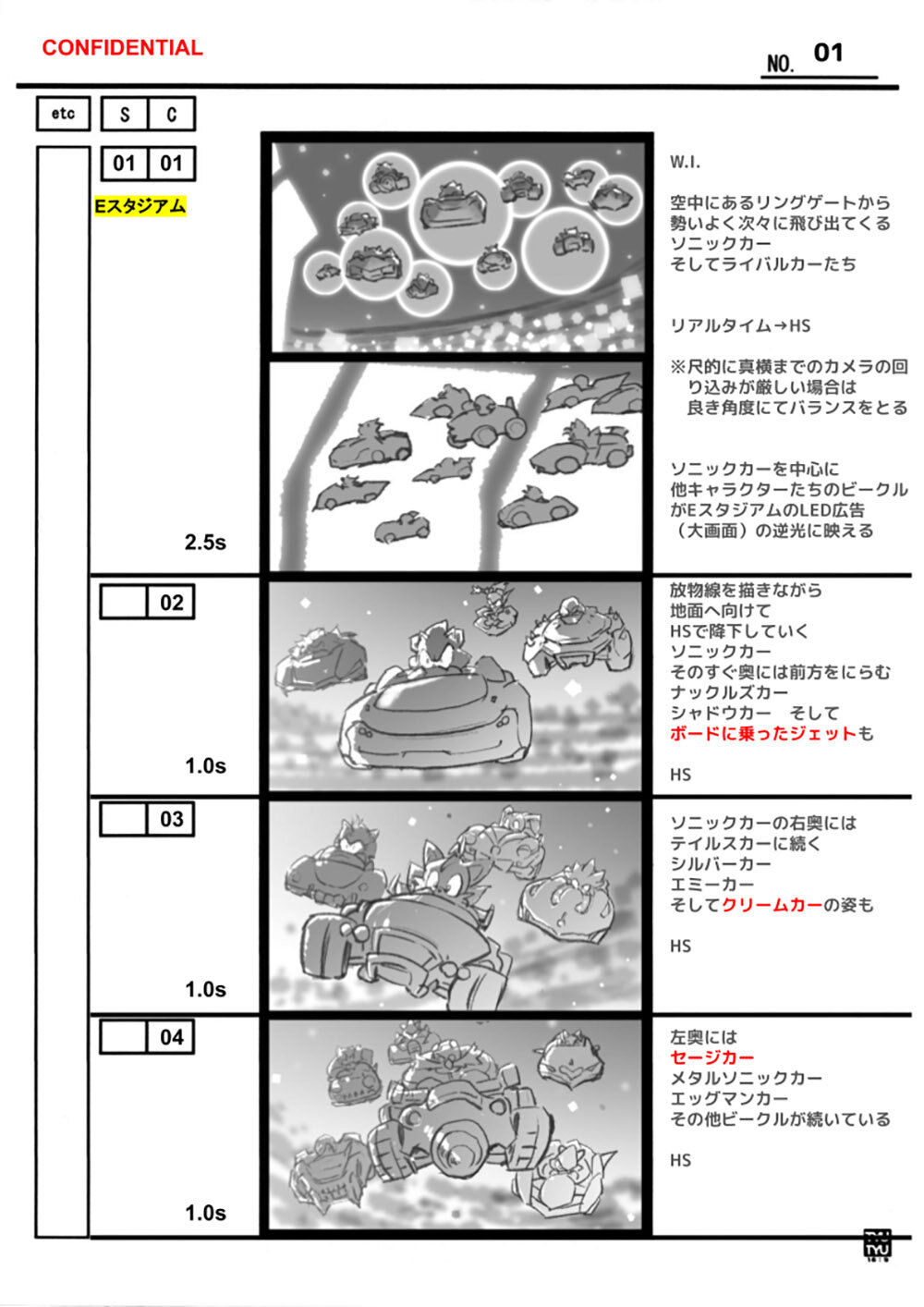

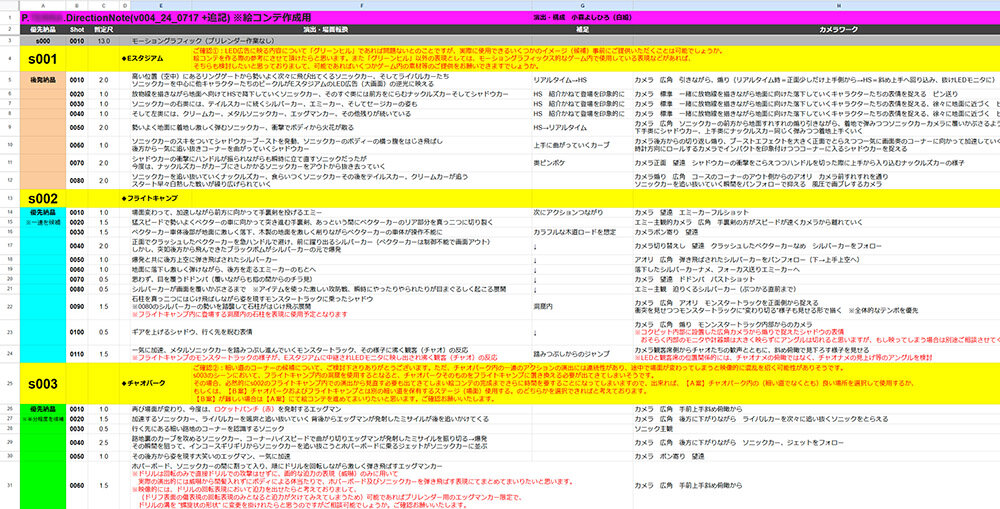

▲字コンテをベースに、小森氏が作成した絵コンテ。カメラアングルやキャラクターの配置位置、演出などが具体的に描き込まれている

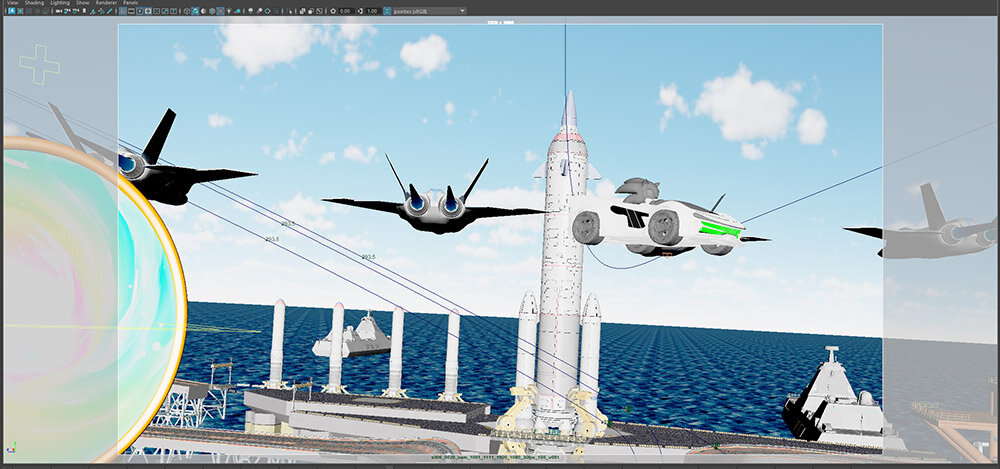

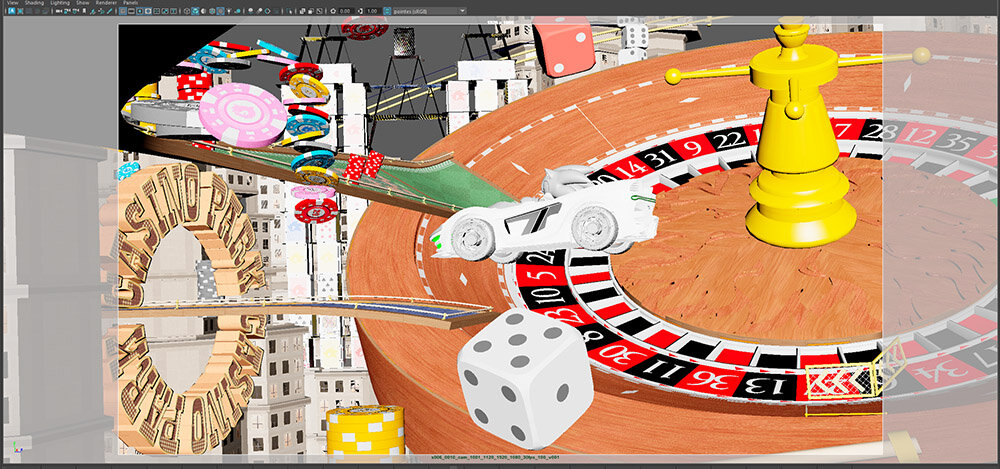

映像内で描かれるステージは、当初9ステージ相当の案も検討されたが、工数やコストだけでなく演出的な見やすさを最優先に考慮し3ステージに集約。実機を活用しつつ、限られた構成の中で密度の高い映像に仕上げられている。

制作体制も前作から大きく変化した。これまではSEGA of America(SOA)のマーケティング部門が主導し、日本側にはスクリプトのみが提供されていたが、本作ではセガ本社(SOJ)が初期段階から全体をハンドリング。字コンテや素材の段階からきめ細かく連携が行われ、フィードバック対応のスピードも大きく向上したという。

「白組さんからチェックやフィードバックの依頼を受け取った際には、まず社内で共有し、セガに提出すべきものと、社内判断で済むものとを仕分けて対応していました。とにかくスピード感を重視して動いていました」と、マーザでセガとの調整を担当したプロジェクトマネージャー・李 秀雅氏は語る。

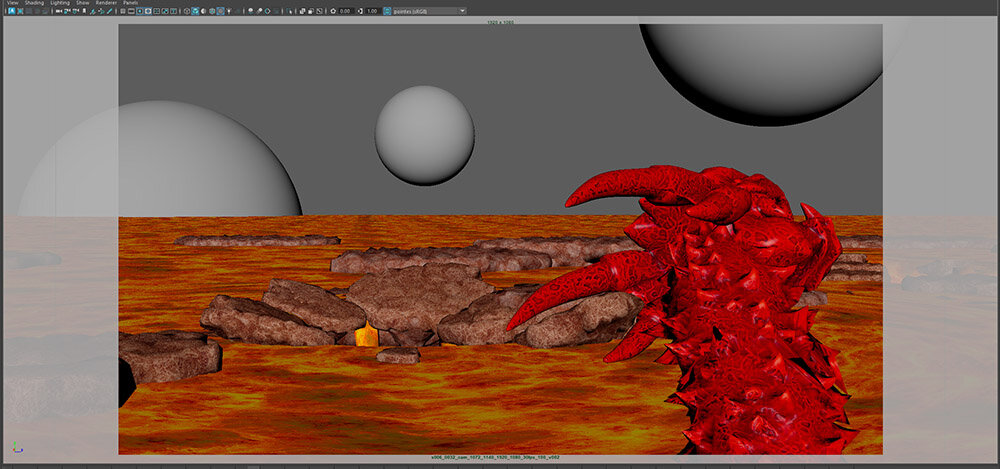

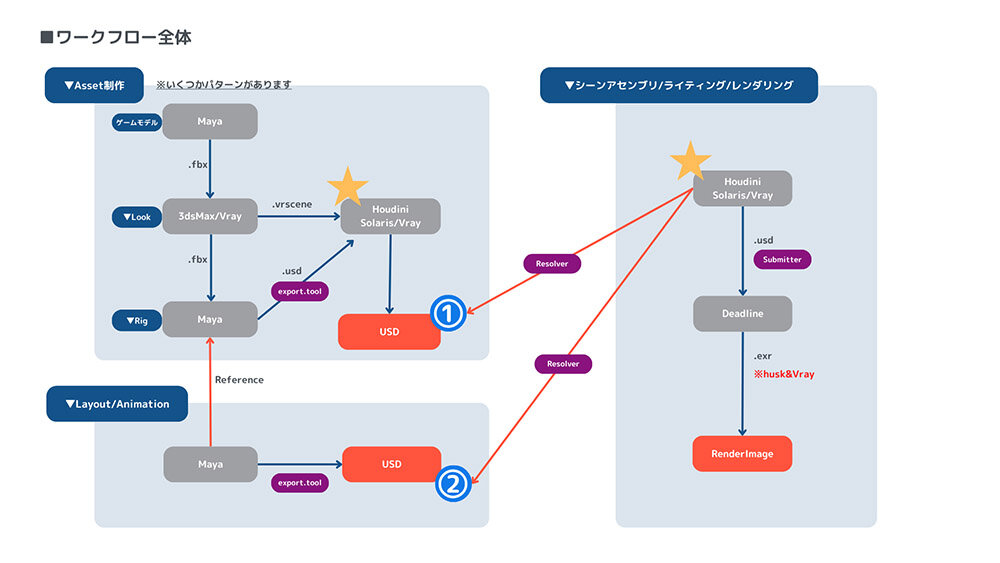

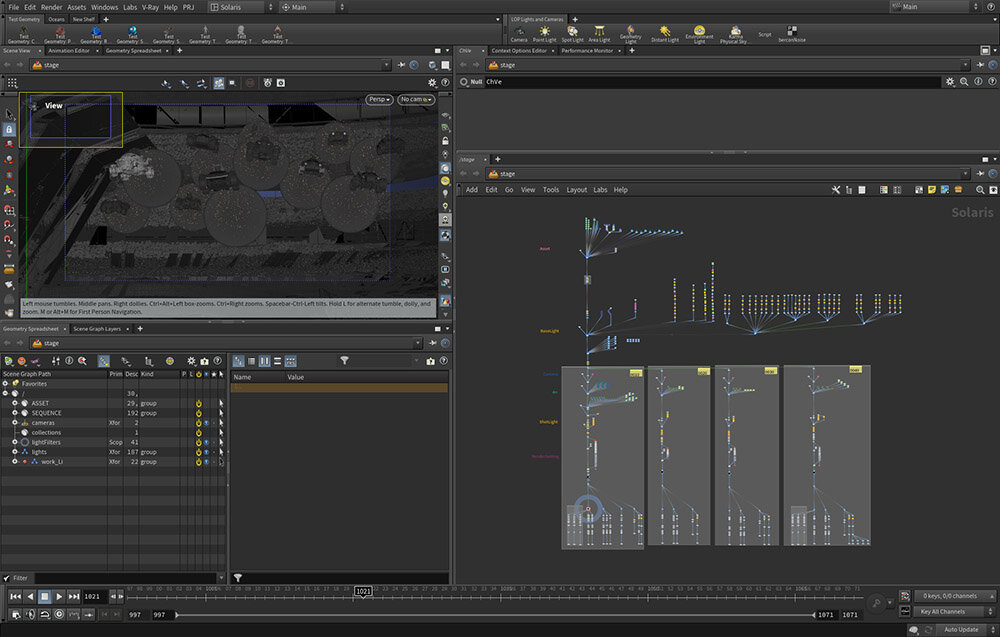

<2>白組が新たに導入したSolaris&USD制作フロー

白組 制作第4部ではこれまで主に3ds Maxを中心に制作を行なっていたが、本作ではUSDを軸とした新たなワークフローが導入された。レイアウトやアニメーションはMaya、ルックデヴやエフェクト、ライティングはHoudiniのSolarisへと集約され、DCC間のやりとりは全てUSDで構築されている。

この切り替えにはいくつかの要因がある。マーザのメインツールがMayaであるため、3ds Maxでの制作ではデータのやり取りが煩雑になること、またV-RayがSolarisへの対応を強化していったことも影響したという。

白組 制作第4部では以前、BlenderとSolarisを用いた制作の経験があり、MayaはBlenderに比べUSDとの親和性が高かったことや、当時のUSDを活用した際の知見が生かされ、Solarisとの連携も比較的スムーズに進められたとのこと。

とはいえ、Solarisの運用環境が整うまでには時間を要し、制作前半では3ds Max+V-Rayでルックデヴを先行するかたちが取られた。

テクニカルスーパーバイザーの初鹿雄太氏は、USD導入の経緯について次のように語る。「USDの存在を知ったのは、小森とともに参加した2013年のSIGGRAPHでのPixarの講演でした。USDに魅力と可能性を感じ、いつか使ってみたいと情報を追い続け、2021年に短編のアニメーション作品を制作した際に、BlenderとSolaris、Arnoldという組み合わせでUSDの活用を導入したのが最初で、これは自分たちの仕事に当てはめることも可能だと実感しました。今回、本作のような大規模タイトルで本格的に採用し、多くのスタッフと共有できたことは、非常に貴重な経験でした」。

USDは、MayaからSolarisにデータを渡す段階で、レンダリングに必要な情報だけを抽出するしくみになっており、データ構造が非常にシンプルになる。データ自体をコードとしても確認できるため、裏取りや不具合の原因追跡もしやすいことも利点のひとつだ。

「USDはもっと大規模なプロジェクトで使うものだと思っていましたが、実際に運用してみると、むしろシンプルで扱いやすい。プロジェクトごとに細かいルールを決めなくても運用できるんです。一度つくった下地を使いまわしながら、各案件に応じて一貫性のあるデータ管理や柔軟なカスタマイズができる。このしくみは、表現や出力媒体の異なる案件を多く手がけるうちのスタイルにもフィットさせることができるものだと感じました」と初鹿氏は語る。

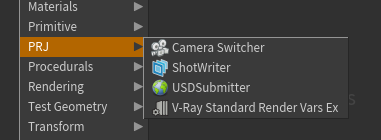

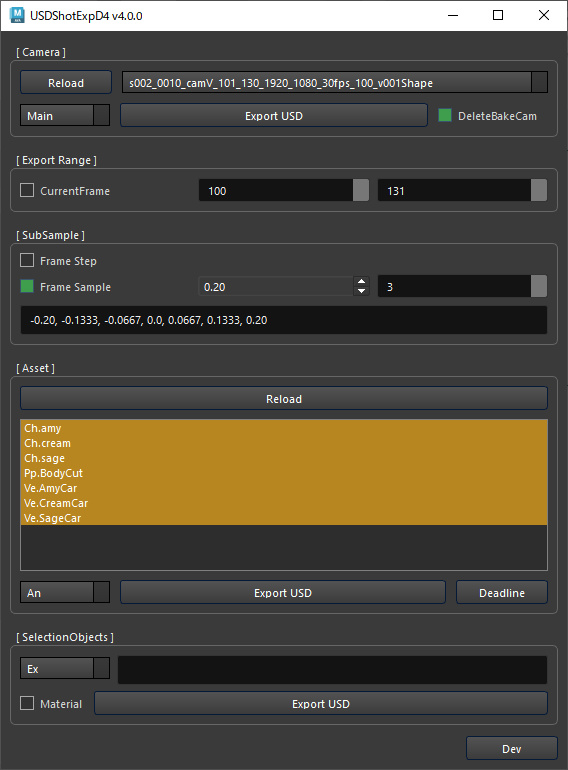

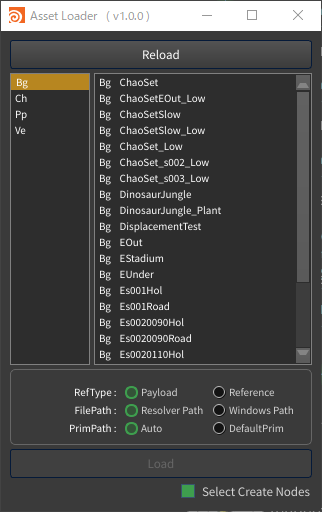

USDによる制作体制を支えたのが、白組 制作第4部内で整備された数々の自作ツール群だ。例えばMayaでは、シーンデータをUSDで出力するための独自ツール「usd exporter」を作成。Houdini側でも、各種HDA(Houdini Digital Asset)やPythonツールが整備され、作業の効率化とデータ管理の一元化が図られた。

「必要な機能をピンポイントで用意すれば、Houdiniの特性を活かして、あとは複数人での作業に展開しやすい。PythonやHDAで道具をつくることで、チーム全体の効率が上がり、トライ&エラーできる回数が増え、結果、品質の向上が期待できます」と初鹿氏は語る。

-

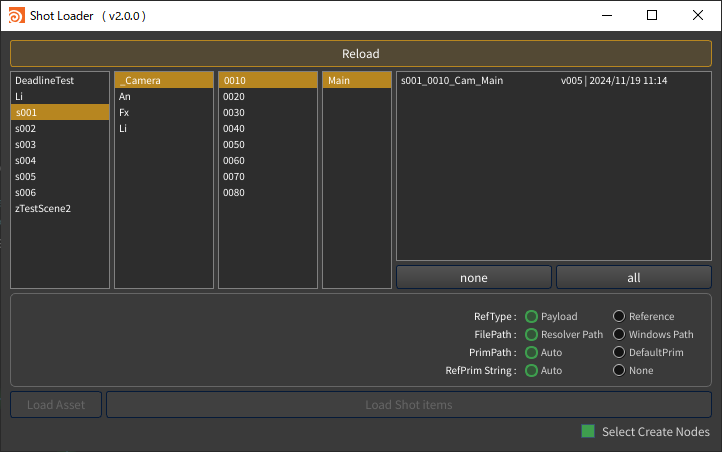

▲MayaからUSDを書き出すために用意された独自ツール「USD Shot Exporter」 -

▲Houdiniの内製ツール「Asset Loader」。背景やキャラクターを簡便に読み込むためのツール

-

▲Houdiniの内製ツール「Shot Loader」。ショット単位で必要な要素を自動で読み込む -

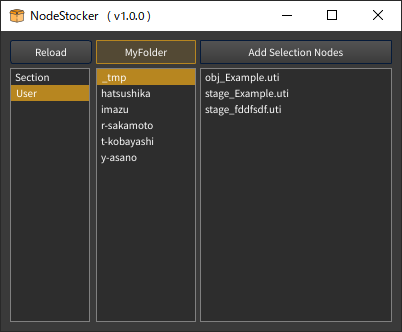

▲Houdiniの内製ツール「Node Stocker」。複数のノード群をひとまとまりでファイル化し、他のシーンへ再利用可能にするツール

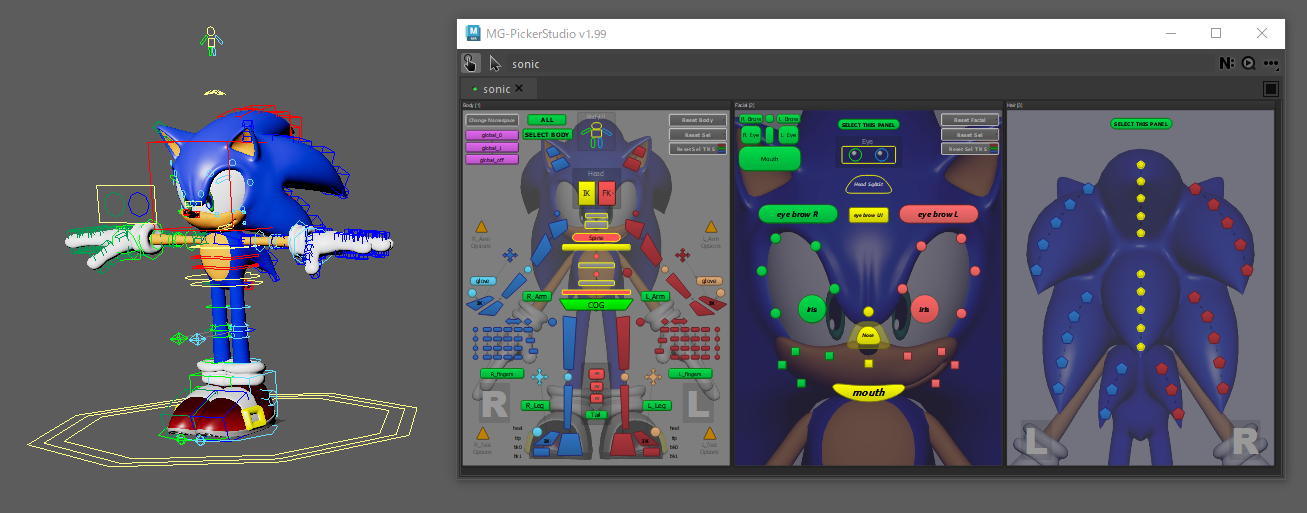

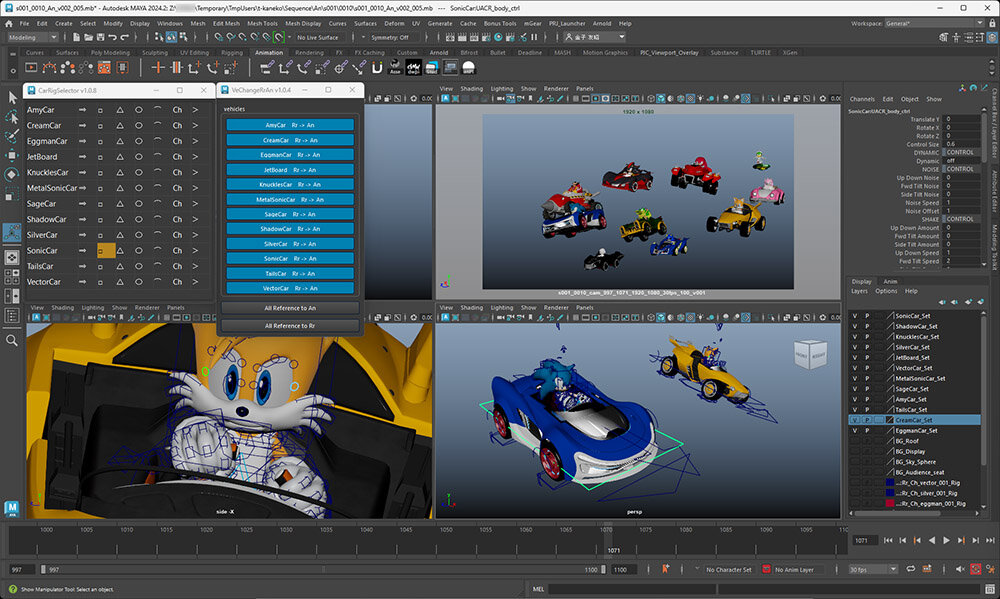

<3>mGearとUSDによるキャラクター制御と群衆演出

これまでのソニック作品でマーザが制作を手がけてきたキャラクターモデルは、長年にわたりブラッシュアップが重ねられてきた。これまでは主にeSTがリグに使用されていたが、本作ではmGearベースの構成に移行している。mGearリグで構築されたキャラクターアセットは白組にも共有され、Maya+mGearという共通環境でレイアウトやアニメーションの作業が行われた。

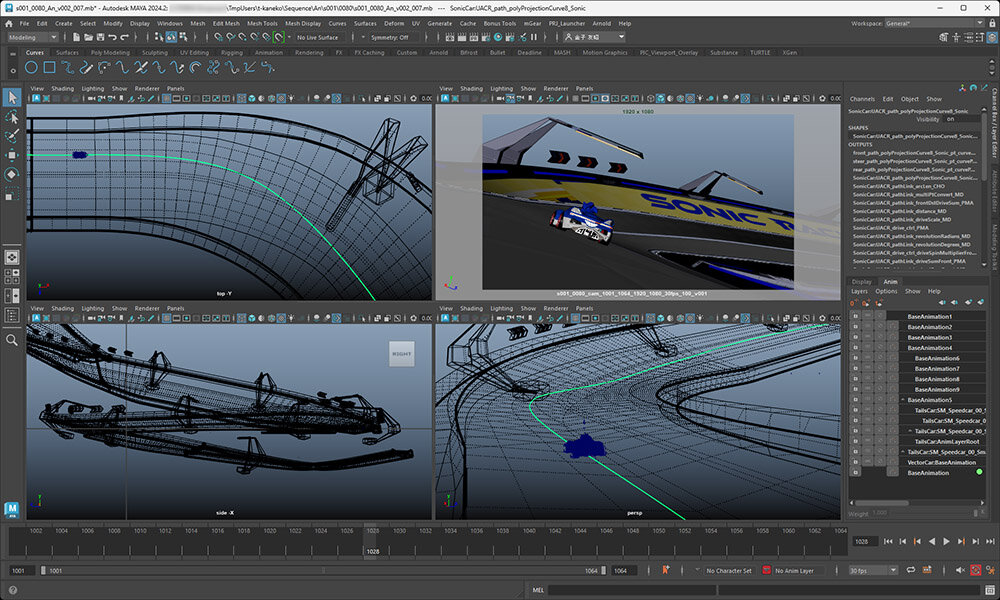

マシンのゲームモデルはマーザから白組に提供されたが、プリレンダー用のキャラクターモデルとインゲームのキャラクターモデルで微妙にスケールが異なり、単純に組み合わせるとマシンに収まりきらないという問題が発生した。

とはいえ、キャラクターにはアニメーション用のリグが細かく仕込まれており、簡単にスケール変更するわけにもいかない。そこで、マシン側のスケール感を微調整することで、違和感なく成立するように工夫された。

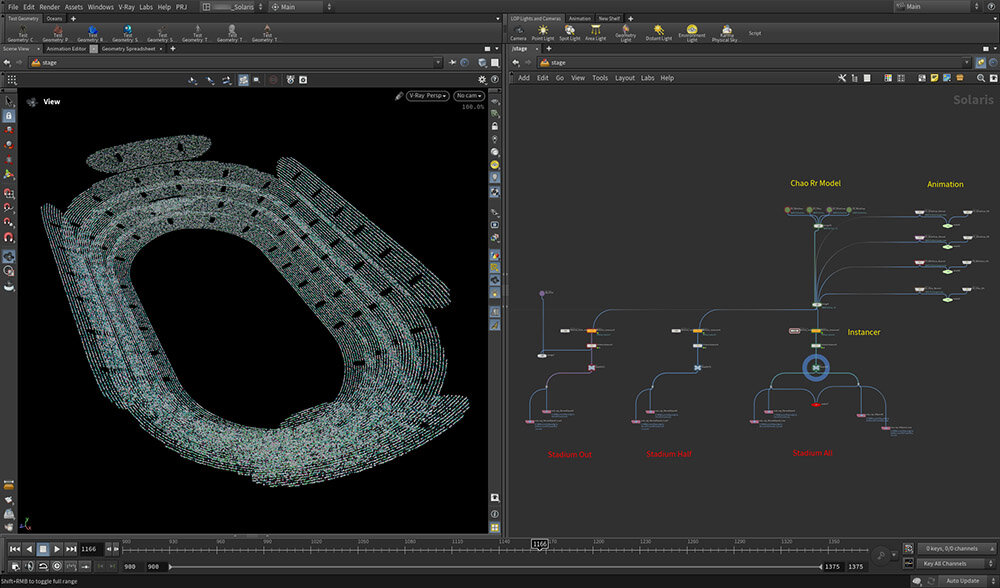

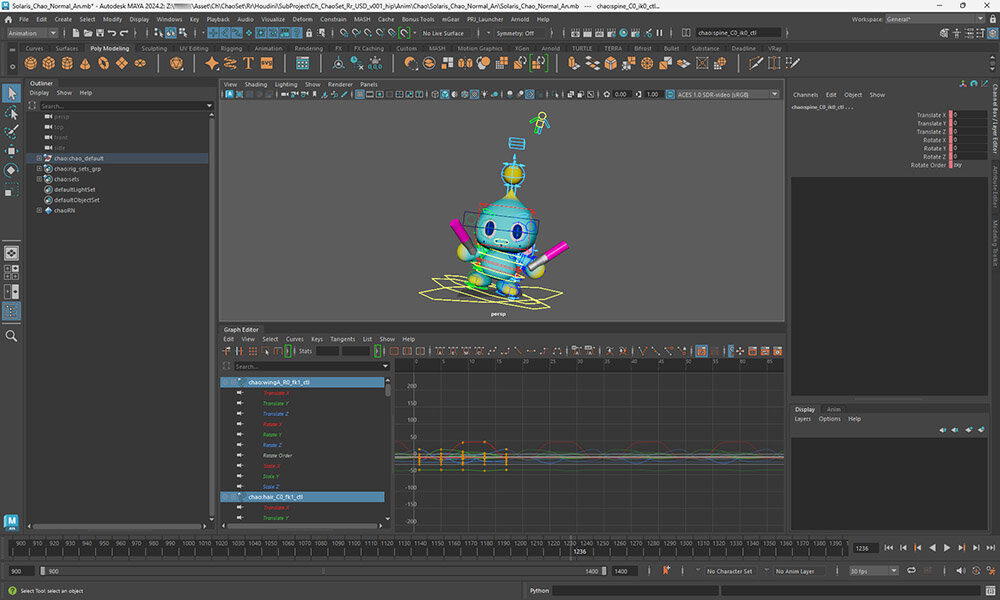

一方、スタジアムの観客席は、『ソニック』シリーズのマスコット的キャラクターである「チャオ」で埋め尽くされている。総数はなんと約6万体。当初は書き割りで表現する案もあったが、カメラが動いた際の見え方やライティングの効果を重視し、最終的にはメッシュで表現する方針が選ばれた。

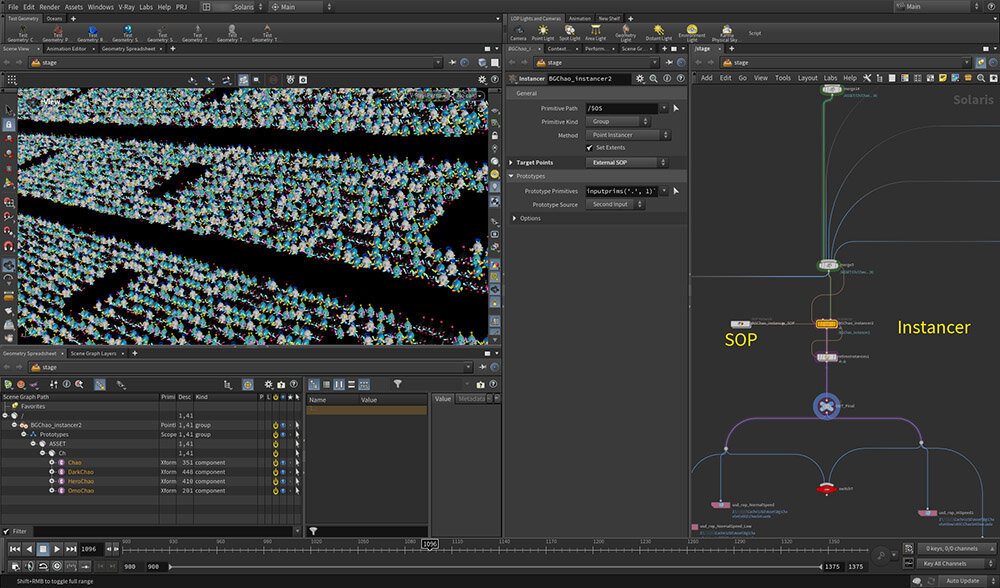

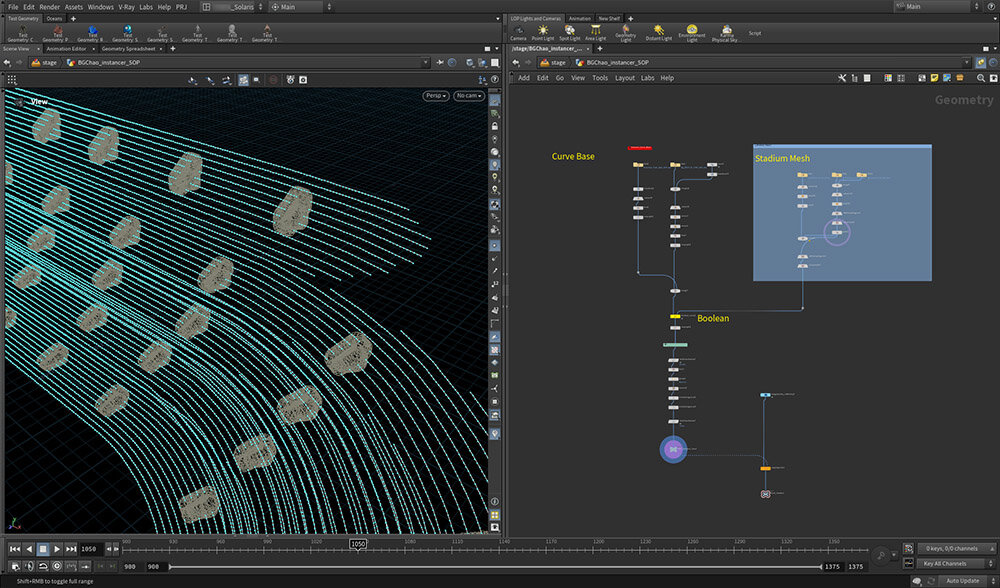

チャオはMayaからアニメーション付きのUSDで出力され、SOP上で背景データに基づいたポイント情報を作成、そのポイント情報を使用してSolaris内のInstancerでチャオを配置。「再生しながらでもアニメーションが確認できるほど軽かったです」(小森氏)。

ライティング作業時もPCが重くなることなく快適に動作し、最終的にチャオは背景とともに一括でレンダリングされた。

-

▲Mayaでチャオのループアニメーションを作成し、USD形式で書き出す。背景データを基に、チャオを並べたい位置にあらかじめカーブを作成しておく -

▲Solaris上のSOP内でカーブとスタジアムのデータをインポート。配置したくない箇所をブーリアンで削除し、その上で配置用のポイントを生成する

▲完成カット。チャオと背景は一緒にレンダリングされた

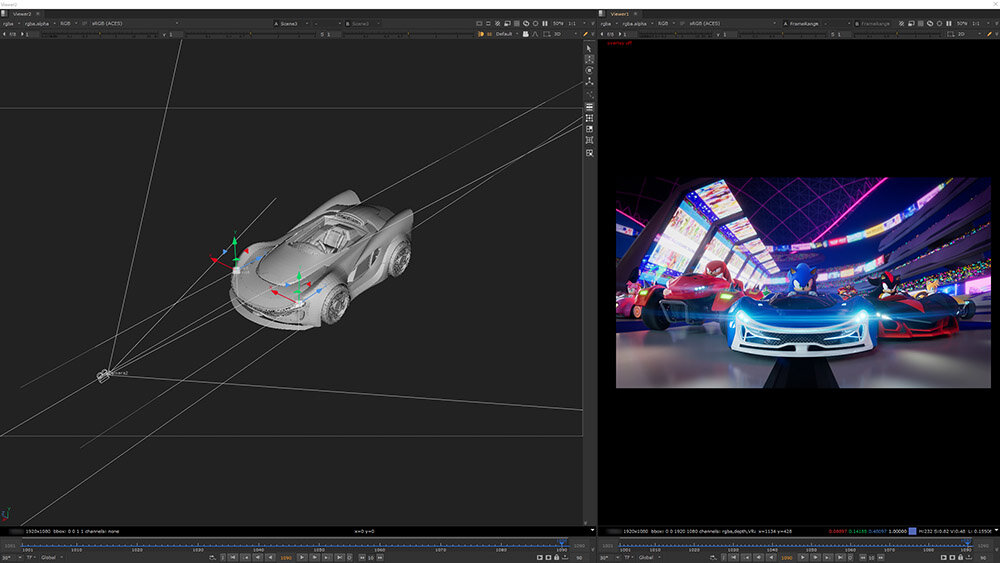

<4>マシンの挙動を魅せるカーリグ設計と軽量化の工夫

マシンの走行は、専用のカーリグによって自動化されている。タイヤの接地感を重視し、各部に荷重や動きの要素を加える複雑なしくみを組み込んだ結果、リグ全体が重くなってしまったという。

しかし、レースシーンではテンポよくアニメーションをつけられることが重要であるため、作業負荷を軽減する目的で、ワンボタンで切り替え可能なライトモデルを用意。これにより、制作中盤以降は快適にアニメーション作業を進められるようになった。

アニメーションスーパーバイザーの金子友昭氏(白組)は「最初はリグが重くて作業しづらく、正直困っていましたが、中盤からはサクサクとアニメーションをつけられるようになり、本当に助かりました」と語る。

アニメーターの中には、自動車の運転経験がないスタッフもいたため、プロジェクト開始前に若手のアニメーターが中心となって多数のリファレンスが集められ、クルマの挙動や様々なスタイルのカーアクションの様子を見やすく整理したドキュメントを制作。

良い例だけでなく、悪い見本も含めて共有することで、制作チーム内の認識統一を図った。特にレースゲーム特有のスピード感や挙動を正しく理解することが重要で、終盤までこのリファレンス資料が活用されたという。

アニメーションは、デフォルメを加えながらも車輌のリアルな挙動を意識して制作された。「スピード感やハンドリングに合わせたコーナリングの一体感など、リアルさをデフォルメした映像の中にどう落とし込むかが課題でした」と小森氏は語る。

さらに、Mayaに不慣れなスタッフがいることも鑑み、作業効率化のためMayaのアニメーション支援ツール「animBot」も導入された。

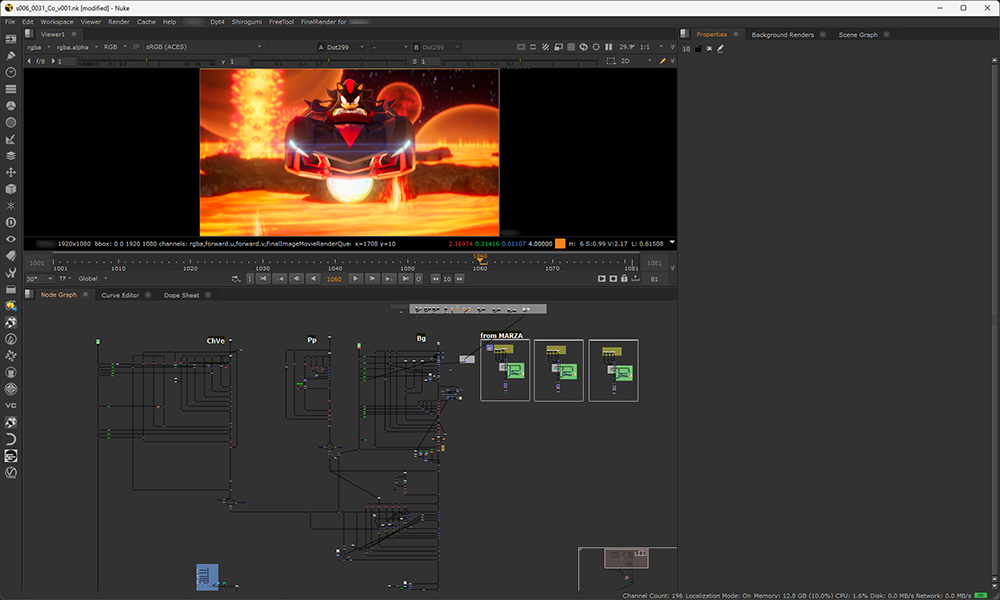

<5>USD導入により効率化が加速したライティング

ライティング作業は、MayaからエクスポートされたUSDを介してSolaris上で行われた。USDの大きな利点としてまず挙げられるのが、データの軽さだ。従来使用していた3ds Maxでは、レンダー用モデルが非常に重く、ファイルを開いたり保存したりするだけで10分ほどかかることもあったというが、Solarisではリファレンス構造により、そうしたストレスが大幅に軽減された。

また、Mayaや3ds Maxはアセットの差し替えに弱く、入れ替えた内容が正しいかを確認するだけでも多くの時間を要していた。一方、USDは差し替えが容易で工程を巻き戻しやすく、ライティングとアニメーションの並行作業も可能となる。これにより、制作の最終段階までクオリティ向上に注力することができたとのこと。

Solarisがノードベースである点も、データの転用や共有を容易にしている大きな利点だ。ライティングスーパーバイザーの小林亜喜氏(白組)はこう語る。「例えば、コースや観客席のライトなど、ショットごとにカメラをノードで組んでおけば、マルチショットの作業がとてもスムーズに進められました。ノードをコピー&ペーストするだけで、他の作業者とも簡単に共有できます」。

さらに、USDはDCCツール間だけでなく、Nukeとの連携にも優れている。ヘッドライトの位置情報をUSDで出力すれば、Nuke上でその位置にレンズフレアを追加する処理も簡単に行える。

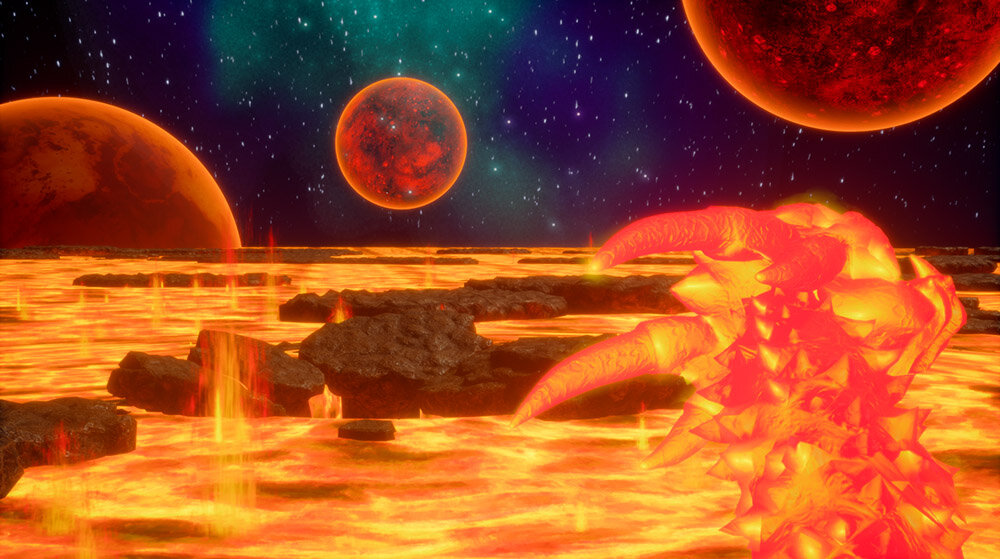

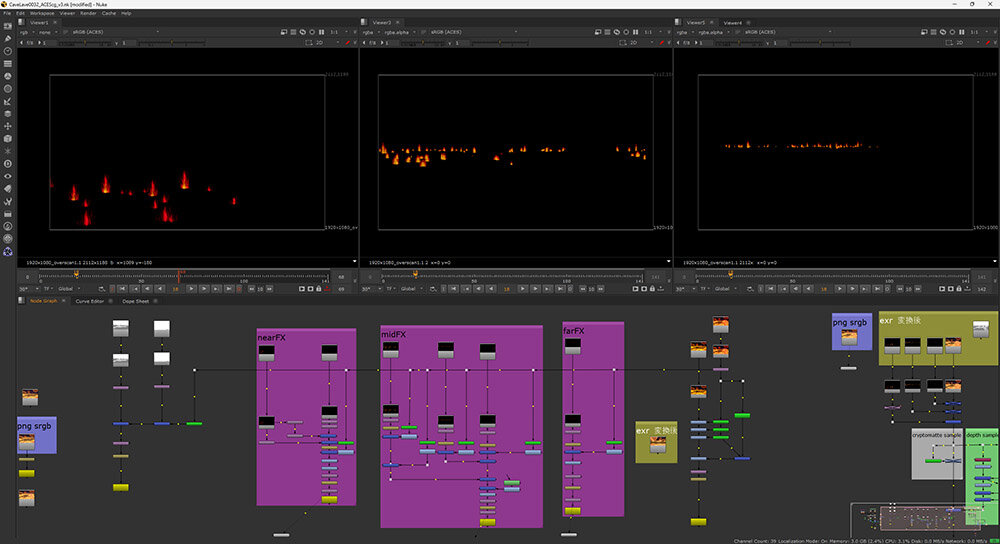

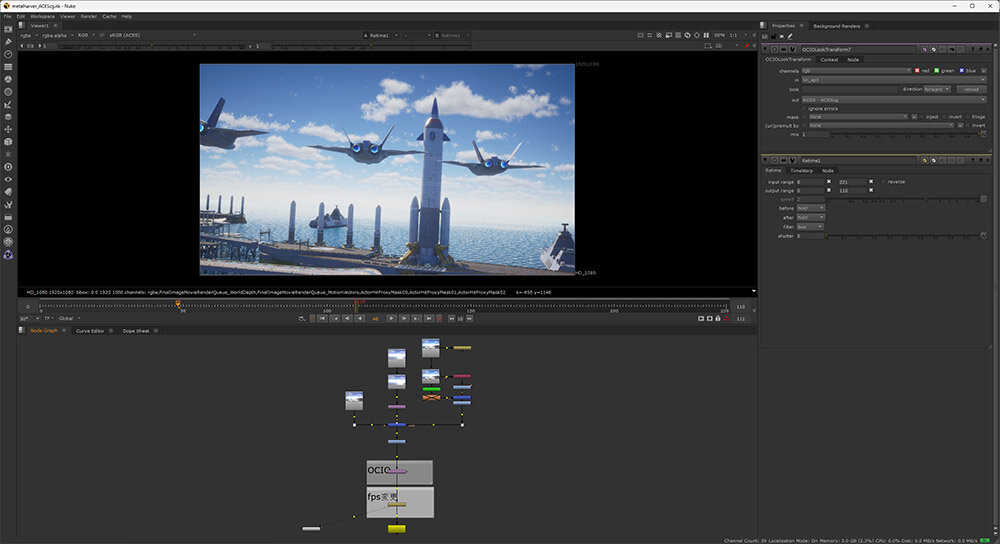

<6>実機素材が活用された背景・エフェクト

背景の一部には、マーザが実機のコースをキャプチャした素材が使用されており、それを白組に提供している。「白組さんとどういう状態でデータを渡したらいいか相談の上、例えばレイヤーやクリプトマット、フレーム数、カラースペースなどの指定をいただいて、それを当社で再現していきました」と語るのは、マーザのディレクター/CGスーパーバイザー川口直人氏。

ここで問題となったのが、カラースペースの扱いだった。白組とマーザ、実機で使用しているカラースペースが異なっており、ゲーム内のカラースペースを変更するにはセガ側の開発負担が大きいため断念、キャプチャした映像をNuke上で変換してから白組に渡す対応が取られた。一部のカットでは変換が難しく、最終的にコンポジットで色を調整している。

また、キャプチャ時のフレームレートについても工夫がなされた。指定通りの30fpsで撮影すると、ゲーム内と異なる印象になってしまうため、実際には高いフレームレートで撮影し、Nuke上で適度にコマを抜くことで、自然な見え方に調整した。

マグマのエフェクトは、実機のパーティクルで発生させている関係上、アニメーションの制御が難しく、ねらった表現をそのまま得ることができなかった。そのため、広い構図で近景・中景・遠景ごとに複数回キャプチャを撮り直し、パーティクルの出方が理想的なタイミングのものを選んで合成するという、地道な手法が採られている。

▲実機のエフェクトを近景・中景・遠景で複数回キャプチャしたものを、Nuke上で良い使いどころを精査した際のノードツリーの様子(マーザ)

▲完成カット。実機キャプチャによる背景にプリレンダーのキャラクターとマシンを合成しているが、違和感なくコンポジットされている

<7>制作をふり返っての課題と今後の展望

ここまでの内容を通して、USDが非常によく設計されたフォーマットであることは伝わっただろう。しかし、その運用にあたっては課題も見えてきたという。

まず挙げられたのが、シーンスケールに関する問題だ。Solarisではスケールの単位がメートルである一方、MayaおよびUSDのデフォルトはセンチメートル。これにより、例えばシェーダのサブサーフェスの色味に差が出てしまうなどのトラブルが発生した。今回はSolaris側の単位をセンチメートルに設定することで対処できたが、根本的な解決には至っておらず、今後の継続的な検討課題とされている。

モーションブラーに関しても、ブラーが過剰にかかったり、逆にまったく適用されなかったりするケースがみられた。原因を調査した結果、前述のシーンスケールの問題と合わせて、MayaからUSDを出力する際に、サブフレームの値が適切に設定されていなかったことが判明した。

この問題に対応するためにサブフレームの数を増やすと、今度はキャッシュの容量も肥大化し、出力時間もかかってしまうという別の課題が浮上する。USDの出力処理をローカル環境で行うと、出力する間、作業PCを占有してしまうことから、レンダーファーム管理ツール「Deadline」を活用し、作業の効率化と出力速度の向上を図った。

なお、現在進行中のUSDを活用したプロジェクトにおいては、こういった課題への対策として、USDの機能として用意されているスケルタルアニメーションやブレンドシェイプの活用も行なっている。

何より重要なのは、USDを正しく深く理解することだと感じているという。例えばUSDには「オピニオン強度(opinion strength)」と呼ばれる優先順位の概念があるが、まだ理解が及んでいない概念のひとつだという。

「大小様々なトラブルはありましたが、ふり返ってみると、ほとんどの場合USDの仕様は正しく、自分たちの知識不足が原因であることが多かったです。原理が非常に論理的に設計されていて、裏技のような回避策が必要ない。理解を深めていければ、全てが合理的に、筋道を立てて運用できるのが魅力です」と、初鹿氏は語る。

今回は主に、アニメーションとライティングの橋渡し役としてUSDが活用されたが、本来であればレイアウトや背景、またDCCツール間での双方向のコラボレーションなど、さらに広い領域での活用が期待されている。今後は、より多面的なチャレンジをしていきたいという。

白組 制作第4部ではこの数年、SolarisやBlenderを用いた短編制作を通じて、USDに関する知見と経験を蓄積してきた。その成果は社内ポータルサイトにまとめられており、USDをはじめとするCG関連の最新技術や、AIを活用した事例なども日々アップロードされているという。「社内外問わずもっと多くの人と、USDに関する情報交換ができたら嬉しいです」(小森氏)と、今後の広がりにも期待を寄せていた。

現在発売中のCGWORLDでは、『ソニック × シャドウ ジェネレーションズ』、映画『ソニック × シャドウ TOKYO MISSION』のメイキングも掲載中!

CGWORLD vol.325(2025年9月号)

特集 セガの現在地

判型:A4ワイド

総ページ数:112

発売日:2025年8月8日(金)

価格:1,540 円(税込)

TEXT_石井勇夫 / Isao Ishii(ねぎデ)

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)

PHOTO_弘田 充 / Mitsuru Hirota