CASE01「QuickCabin® VR」

「QuickCabin VR」はクラフターエンジンが開発したHMI開発用のVRコンテンツで、ユーザーは運転席に座った状態の視点でメーターやHUD(ヘッドアップディスプレイ)などの評価が可能となる。一般的に自動車の開発には5年ほどの時間がかかり、評価用のモック製作にも半年以上を要する場合が多いが、実車開発に先立ってVR空間で車内環境を評価することによって大幅な開発期間の短縮が見込まれる。Unityを活用することでHTC VIVEやVarjoなど複数のプラットフォームに対応するほか、天候や風景をはじめとする車外環境やHMIとのインタラクションの実装も容易に行える。「HMIの体験以外にも、事故の再現など実車では試せないようなシミュレーションを実験的に行える部分もQuickCabin VRの強みです。市場が求めている要望を素早くビジュアライゼーションする、顧客に応じてカスタマイズをするという点において、Unity活用のメリットは大きいです」(辰巳 賢氏)。

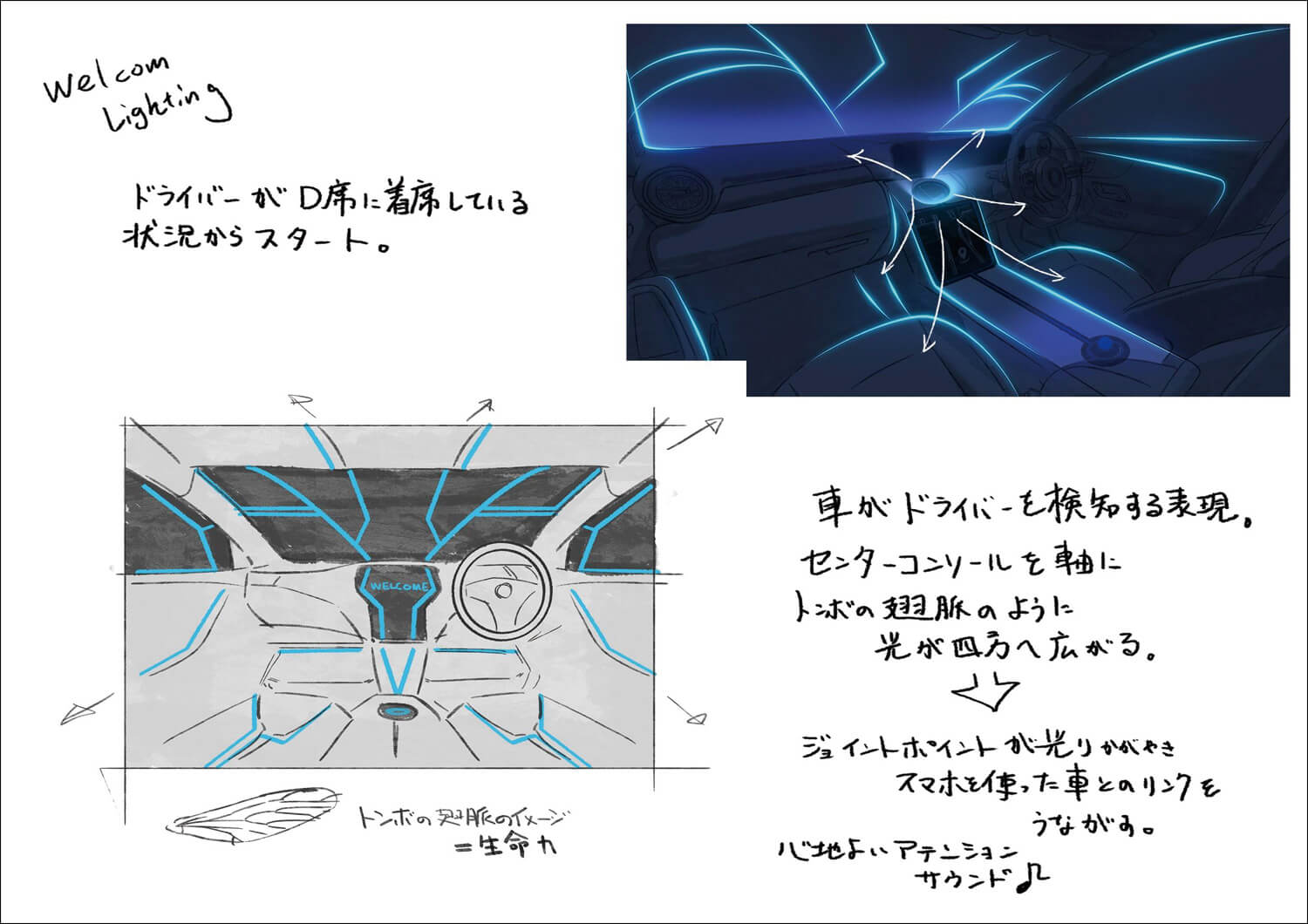

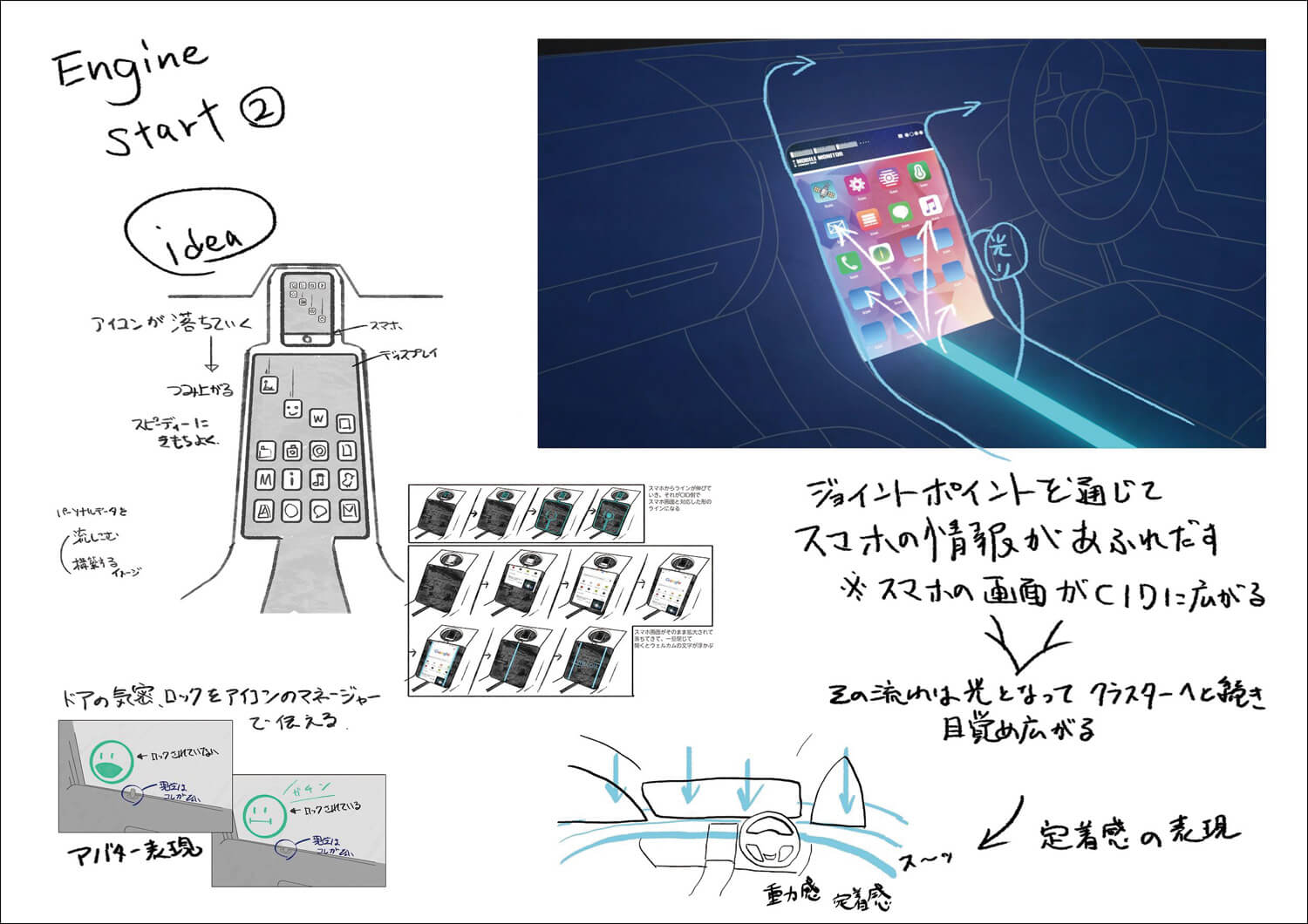

STEP 01 コンセプト&デザイン

【上】ウェルカムライト、【下】エンジンスタート時のHMIコンセプトデザイン。コンセプトの段階では手描きでデザインを起こしていく。指定された条件に沿って車載LEDを光らせる、スマートフォンとリンクするなどのインタラクションを考えながら、ビジュアルと機能の両面をデザインする。特徴的なのは、初期段階から「どういった動作に基づいてHMIがアニメーションするか」が体験に紐づいて綿密に考えられている点だ。クラフターでは、市場から情報を収集し、アニメーション技術を用いて実現するという一連のながれにおいて、業界のニーズに応じて保有するアセットをアップデートすることを第一に考えているという。こうしたアセットやノウハウの蓄積によって、クライアントに応じた細かなカスタマイズにも対応可能となっている

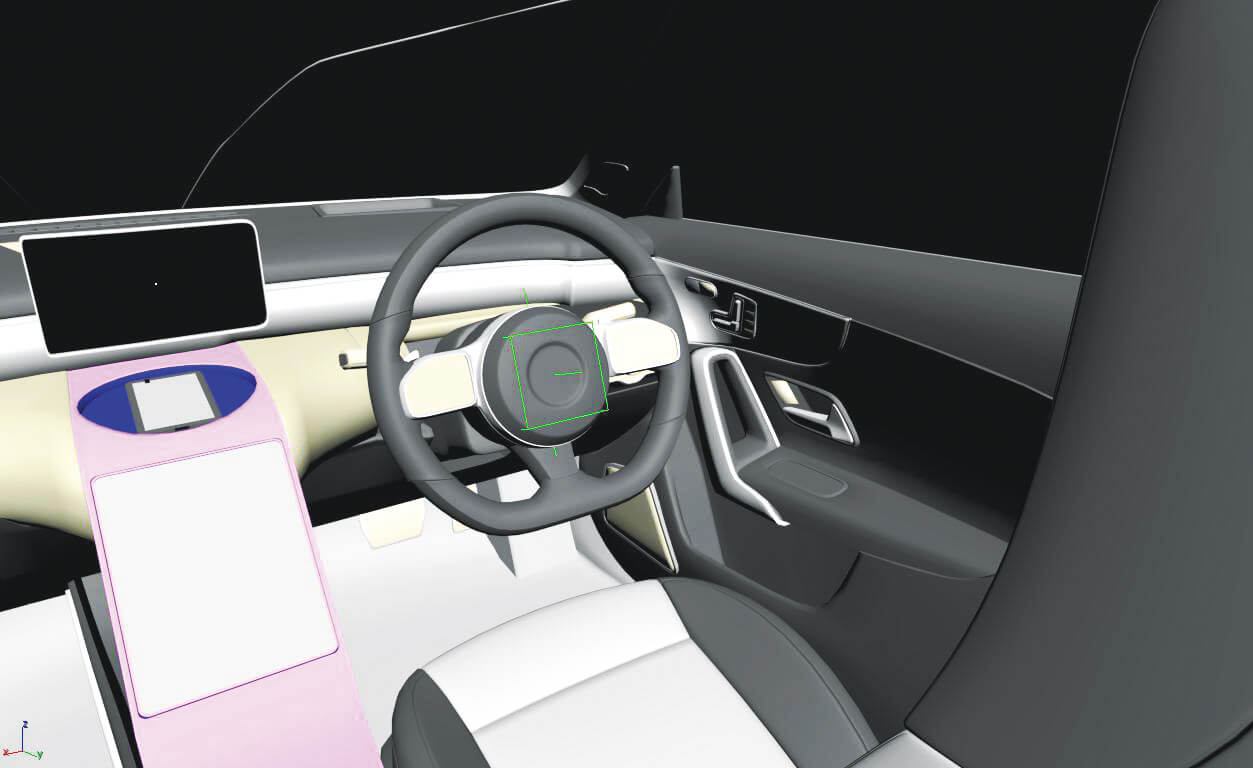

STEP 02 モデリング&Unityでの最適化

通常のエンターテインメント案件と異なり、モデルのブラッシュアップはクライアントからの要望に応えるためユニークなものが多い。一般的な映像作品の制作手法ではVRコンテンツで60fpsを維持することは難しいため、ハードウェアに合わせたモデルのリダクションが必須となる。特に、自動車開発において高い評価を得るVarjoは4画面出力のため、60fpsを維持するためには自動車や背景の3Dモデルのポリゴン数をリダクションするのと同時にSet pass ca(ll 描画を行うための命令で、コール回数とfpsは反比例する)を極力削減するなどの処理も並行して行う必要がある。この際、内田優作氏は複数のプラットフォームにスケーラブルに対応するためにUnityのユニバーサルレンダーパイプラインを活用。こうしたビジュアライゼーションにおいては、3Dモデル制作と描画方法の両面を並行して考えることが重要となる

ベースモデルからウェルカムライト実装のながれ

スマホ画面からモニタへのアイコン遷移アニメーション

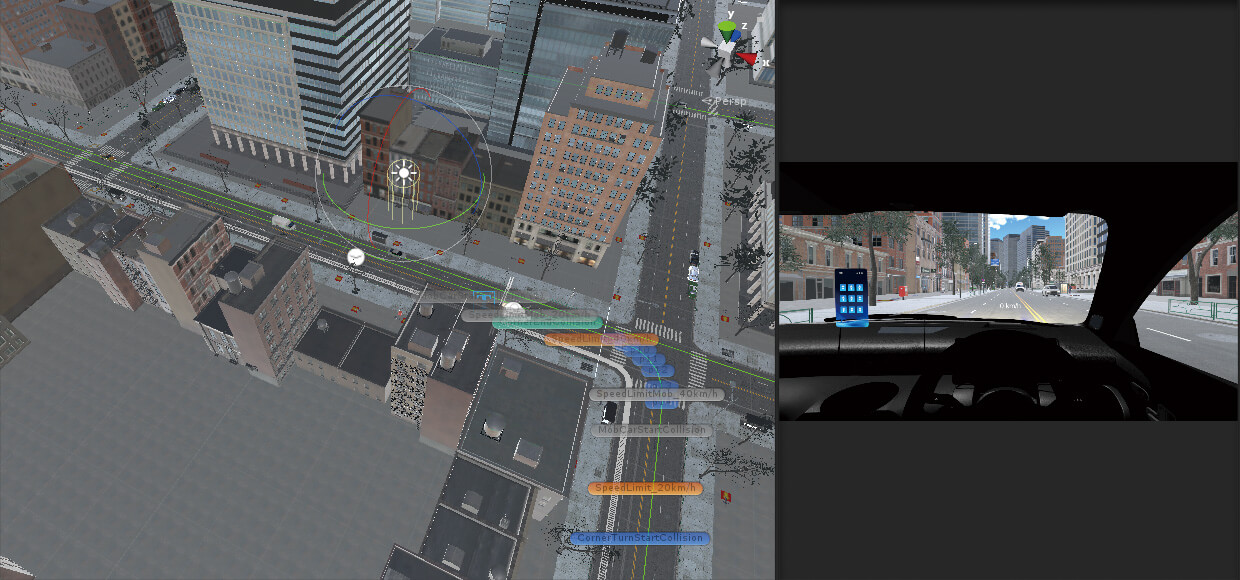

STEP 03 BG制作

道路や街並み、街路樹など、自動車が走るためのシーンをUnityで構築する。基本的には車内から見える部分のみが作成されており、処理負荷軽減のためにリアルタイム演算を可能な限り削減している。「オブジェクトの数自体に制限があるのではなく、HTC VIVEやVarjoなどハードウェアごとのレンダリング負荷によって使用できるリソースの量が決まってきます。60fpsを保てるところを上限として、ある程度は手探りで許容ラインを探しています」(正木健太郎氏)。歩行者にはこれまでクラフターが培ってきた汎用アニメーションが転用されるなど、資産を活かした制作が行われている

STEP 04 イベント開発

シーンの構築後は、対向車線を走るモブ自動車のルート作成【上】や走行中に起こり得るイベント【下】などの実装部分を行う。ベースとなる「運転席からの視点でHMIのアニメーションを体験する」という基本機能ははじめからQuickCabin VRに実装されているため、この工程では「どのタイミングでモニタの映像が再生されるかを設定し、曲がり角ではナビゲーションを出す」など演出部分の実装が主となっている。自分以外の自動車の配置やライティングの調整、信号機の調整など、クライアントの要望に合わせてひとつひとつ実装していくフェーズとなる

STEP 05 リリース

現実世界と同じように、天候や街並みを変化させることで、実際に運転しているようなシチュエーションでHMIのアニメーション等の確認を行うことができるのもQuickCabin VRの強みだ。Unityの機能を用い朝から夜までの各時間帯、雨や晴れといった天候、市街地や高速道路などの走行環境などを組み合わせて描画することによって、より実情に即した走行環境の再現が可能となる。実車では実現の難しい路面状況や事故再現などもシミュレーション可能なため、多角的なデザインの評価につながる