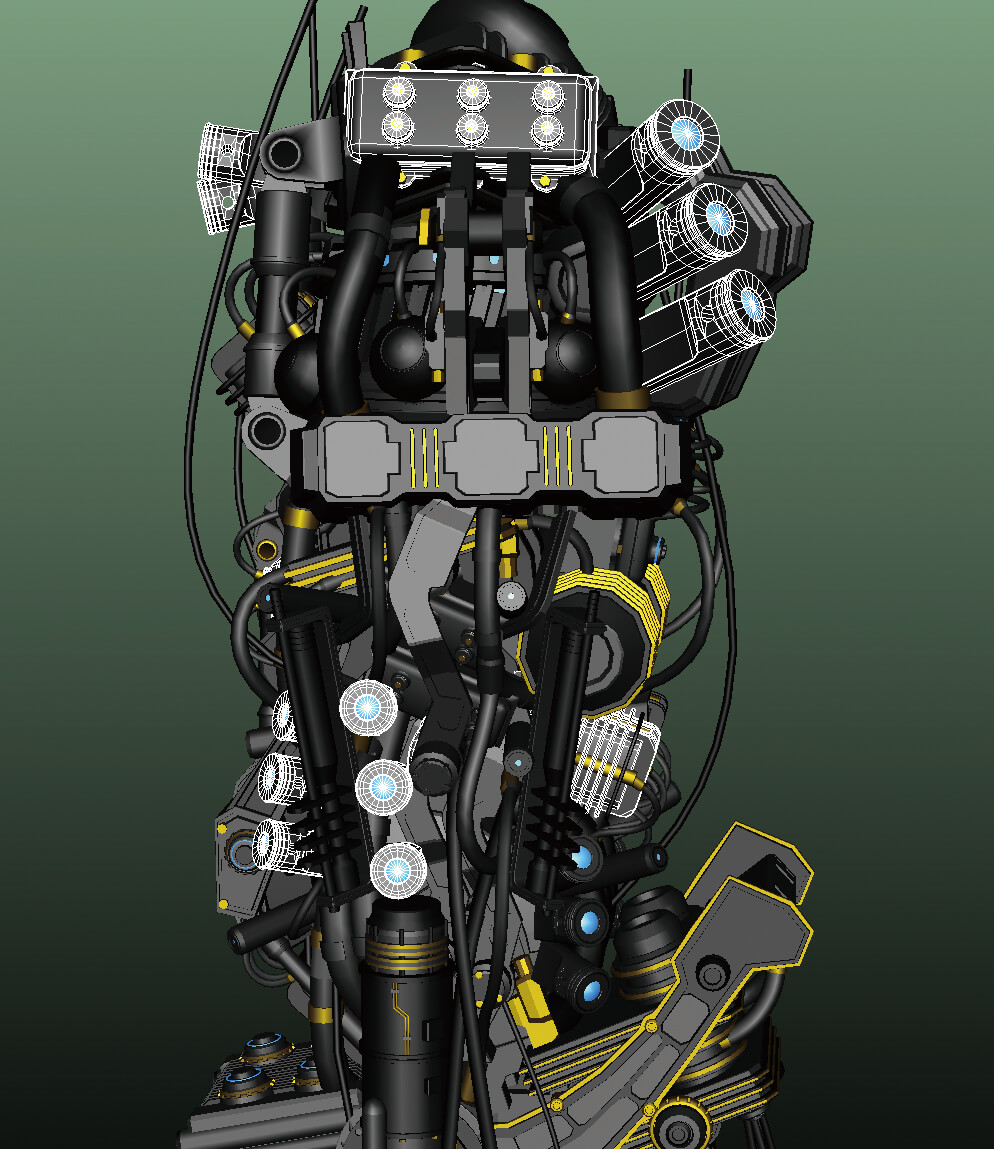

ディテールアップ

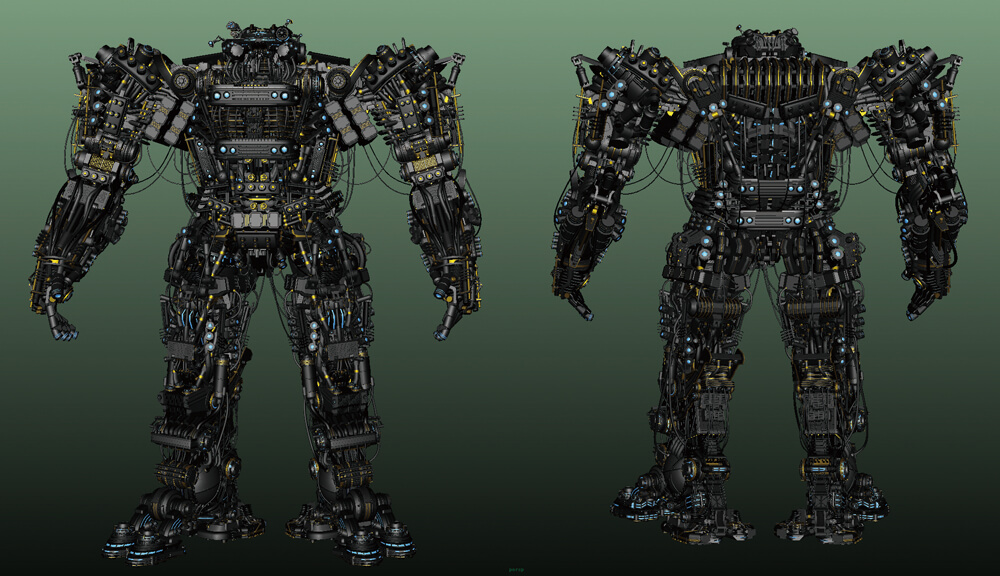

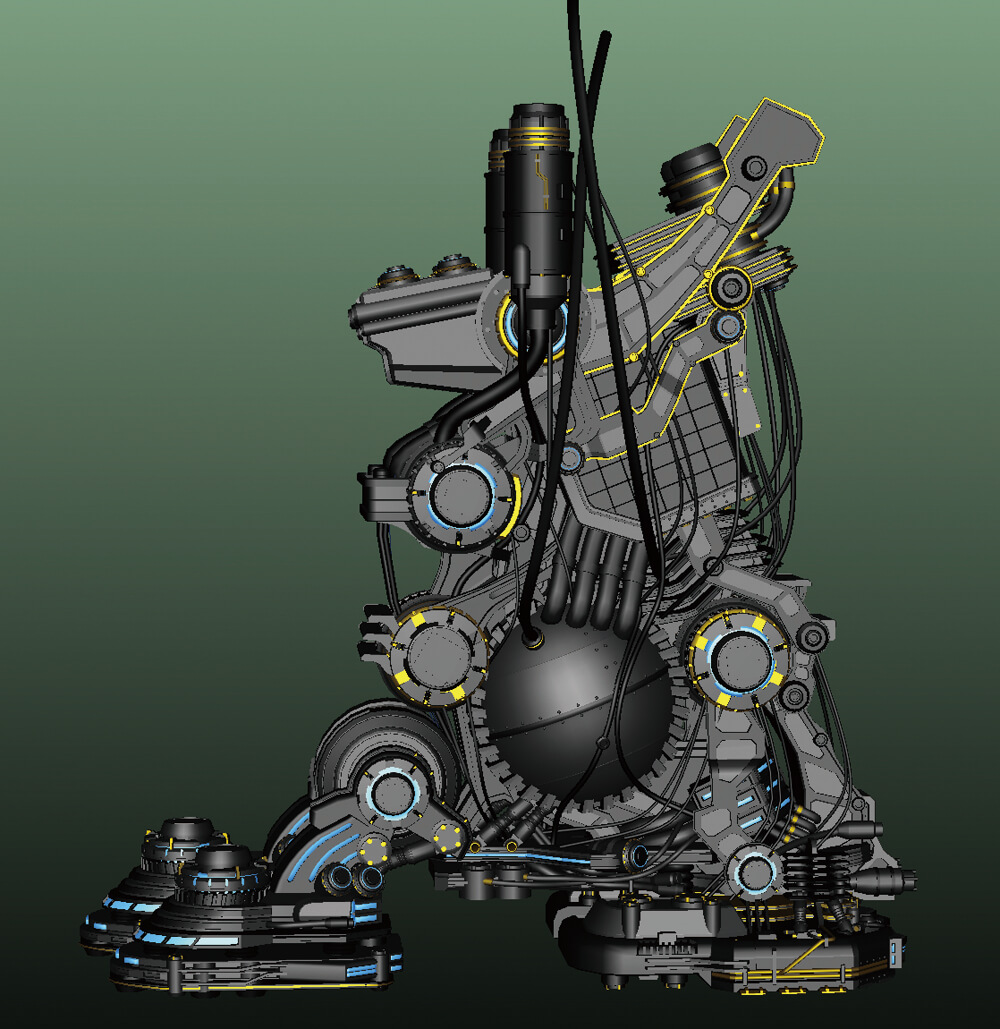

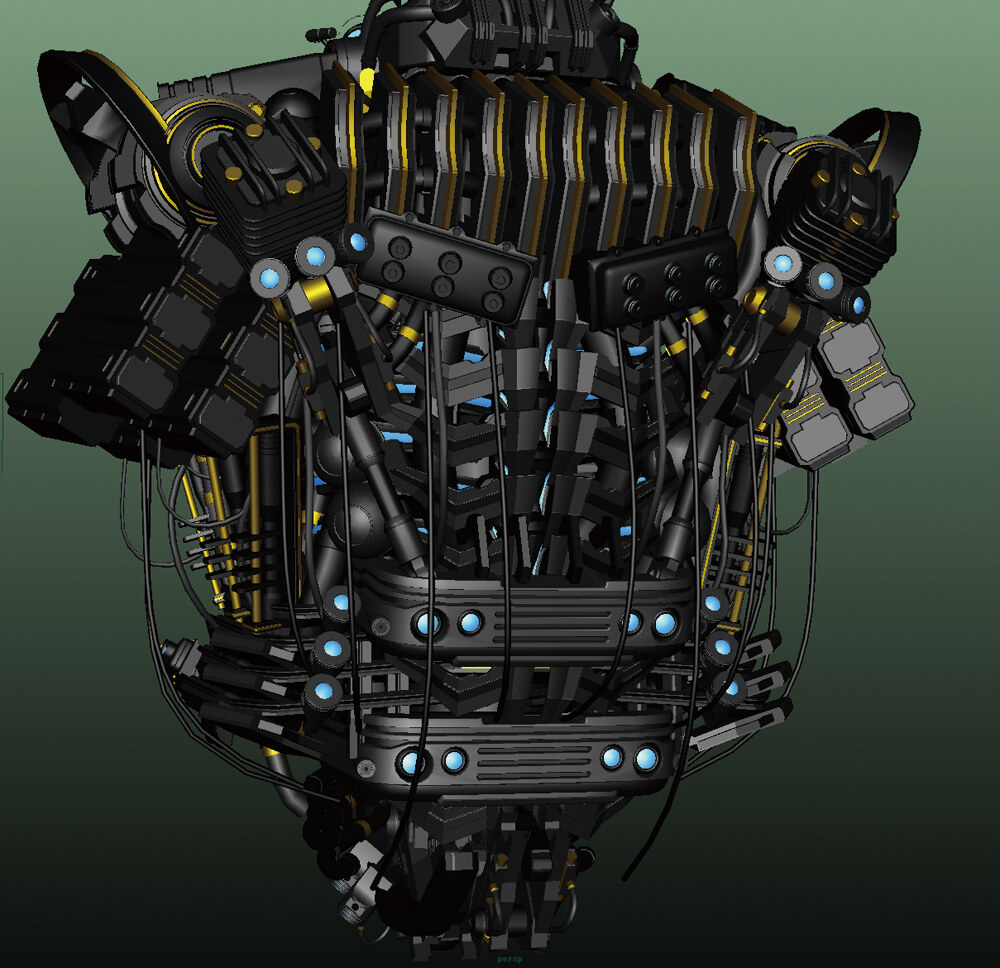

ラフモデル時に作成した共通パーツを上手く使いながら全体をつくる。共通パーツは上手くラフ上に配置し、シルエットを壊さないようにする。このとき気をつけるのはリピート感がなるべく出ないようにすること。スケールを変えたり、多少の湾曲を入れてあげると良い。デザイン的に問題がない場合は構わないが、そうでない場合はやはり単純に並べただけでは"サボった感"が出てしまう。例え使いまわしであっても、ただ並べただけに見えないようにすること。加えて、それだけでは補えない部品や関節のフレームを新規に作り起こし、それぞれを繋ぐなど、きちんと動きそうなデザインを心がける。また、そのフレームから出る可動用のシリンダーなど、筋肉に値するパーツも人体アナトミーを参考に、デザインに取り入れている。

そのほか、ゴチャゴチャさせる要素としてあちこちからワイヤーが垂れ下がっている。これらもある程度なら動きの邪魔にならないようにデザインした。また、コードのたわみ方もその硬さなどを意識して重力の存在を感じられるようにつくり込むなど、各所に気を遣いながらつくっていく。とにかく巨大なものというのを作業中に常に忘れないようにした。

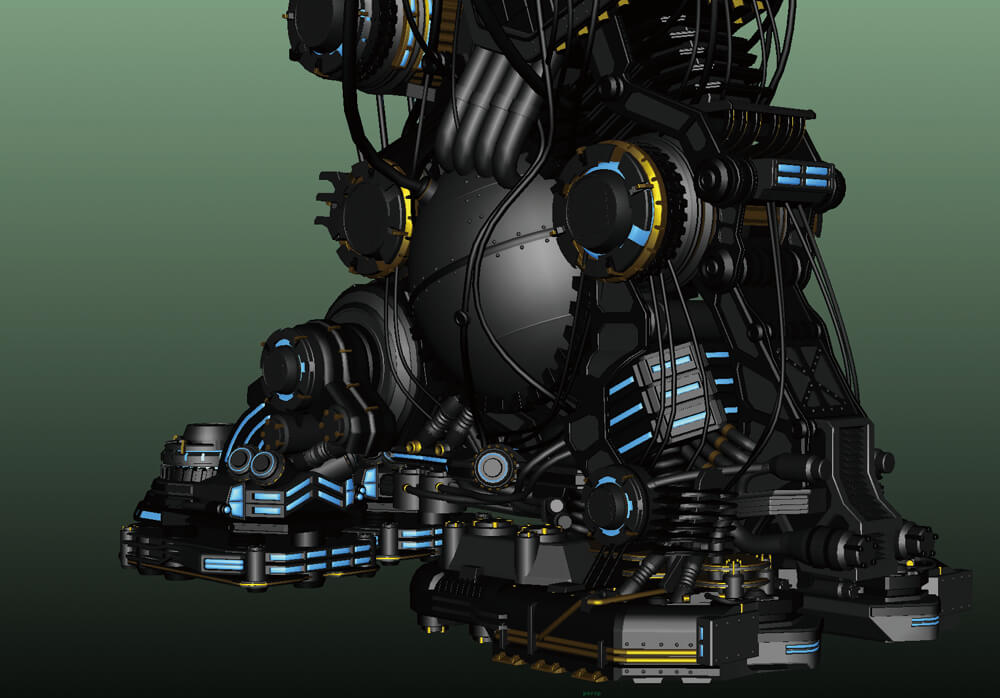

01 脚部パーツの作成

-

つま先のディテールアップ。漫画のコマで斜め後ろからの画像を見つつ、ディテールをつくり込む。独立した2本のつま先は可動箇所も意識しつつクリアランスを確保

-

かかと部分のディテール。アングル的にアップになる描写があるため、ほかよりつくり込んでいる。足ということからショック吸収用の部品らしいものをちりばめ、無骨さも加味して工業製品らしさを出す。また、ところどころに金色を配置して情報量を増やした

-

足、脛にかけてのディテールを横から。ガスタンクのような球状パーツをキーとして、そこから派生しているように部品をデザインしている。また、コード類は歩行時に揺れる演出のため、揺れがよく見えるような場所に繋いでいる

-

太もものパーツを横から。共通部品はこのように配置。突き出すようにつくることで、シルエットに複雑さをもたせている

02 腕パーツの作成

-

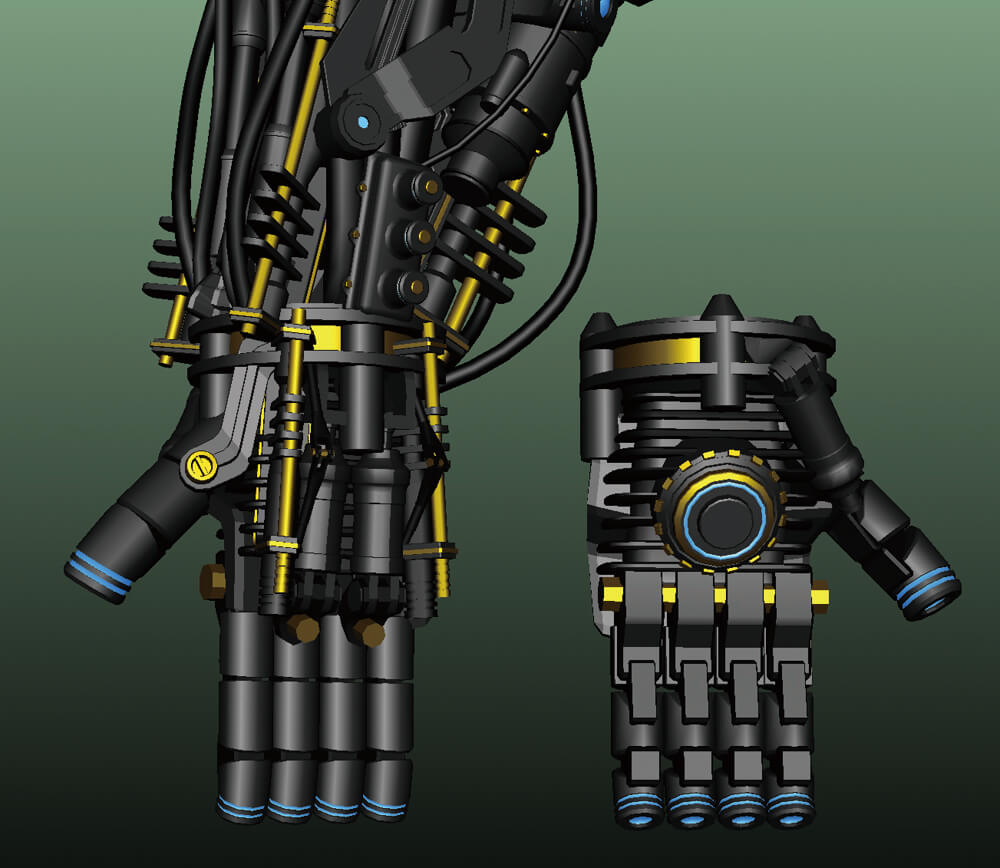

手を作成。指はエンジンシリンダーパーツを改造して指状にしている。手のひらにはアイアンマンのようなディテールが確認できたので再現。また、手のベースはエンジンの冷却風のパーツから起こしている

-

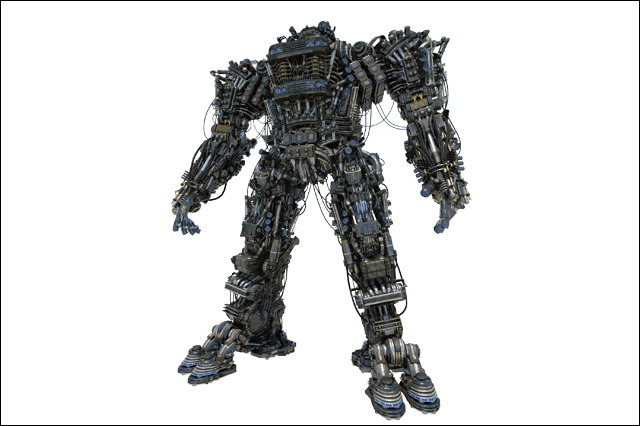

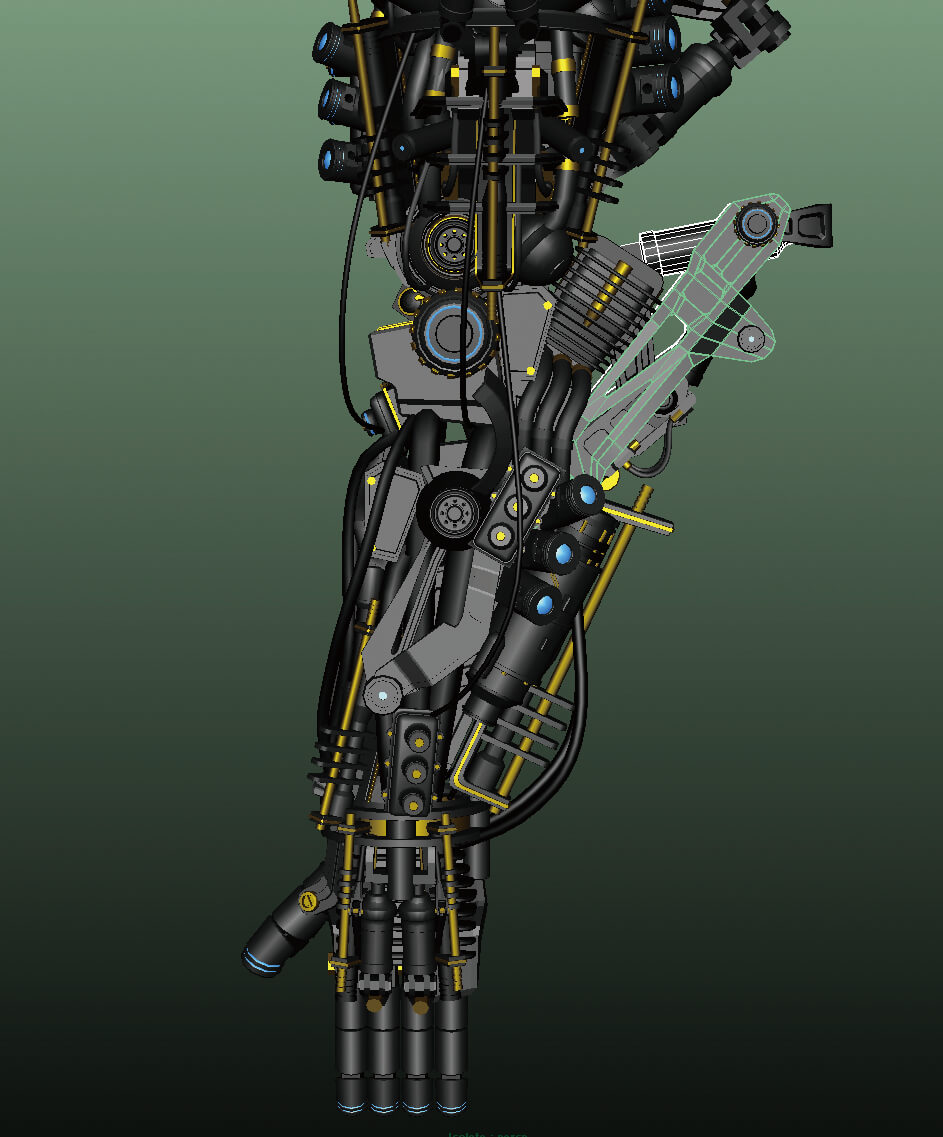

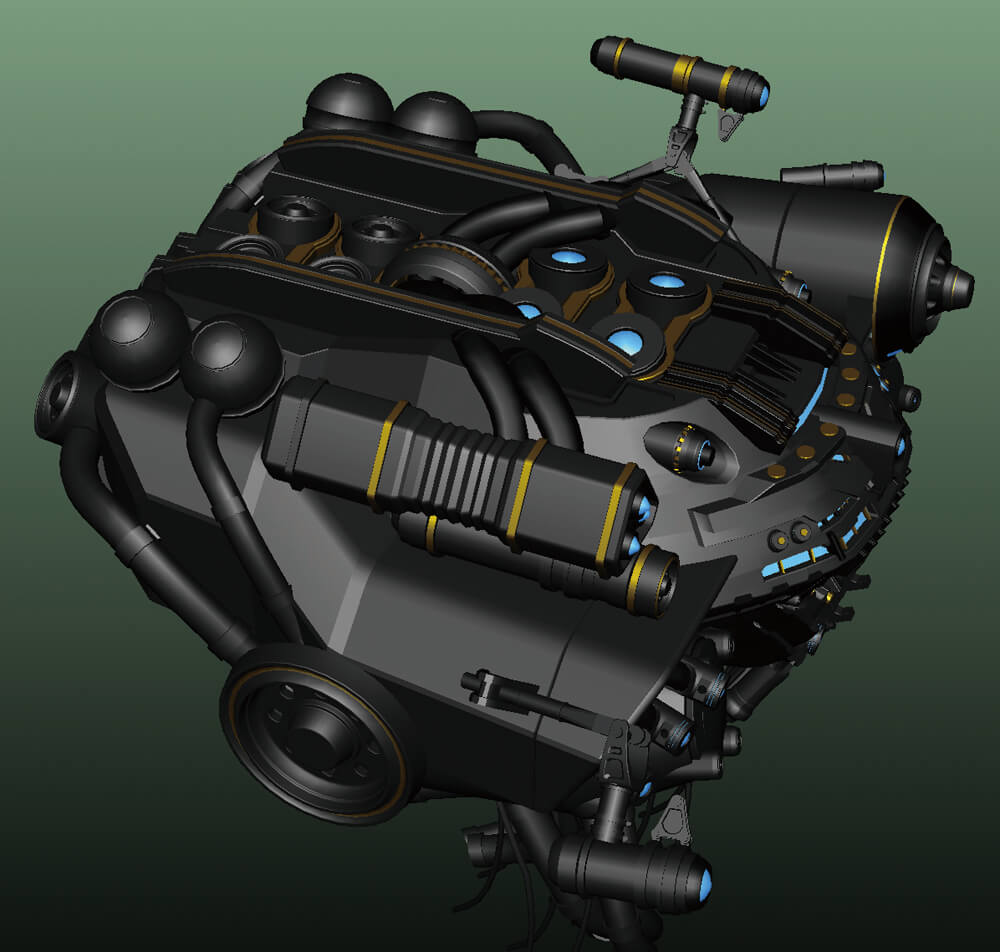

二の腕から上腕にかけて横から見るとこのような感じに。肘部分も同様にシリンダーを仕込んでいる。そのほか、エンジン部品やフレーム、コードなどで複雑に見えるようにつくり込む

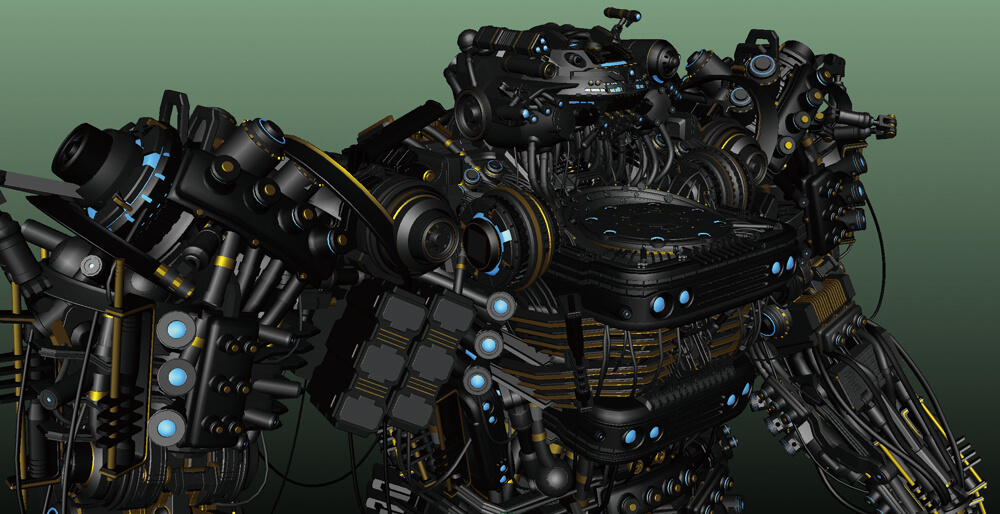

上腕から肩にかけて。特に肩はボリュームがあるため大きめにつくってある。ここもひと目で複雑に見えるように部品を並べてある。意味がなさそうに見えるものも、何か意味をもたせてデザインすることが重要

03 胴体パーツの作成

-

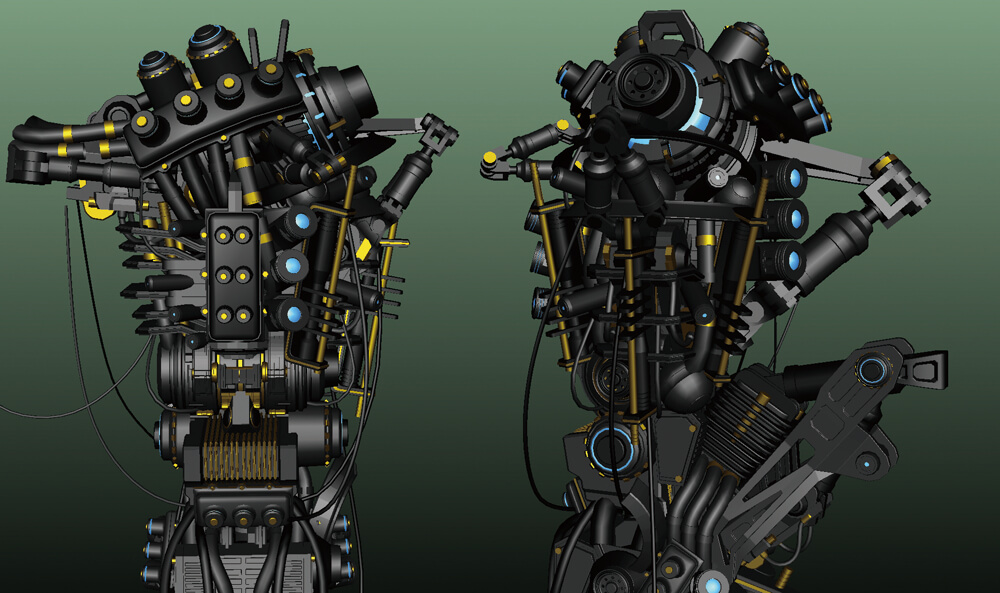

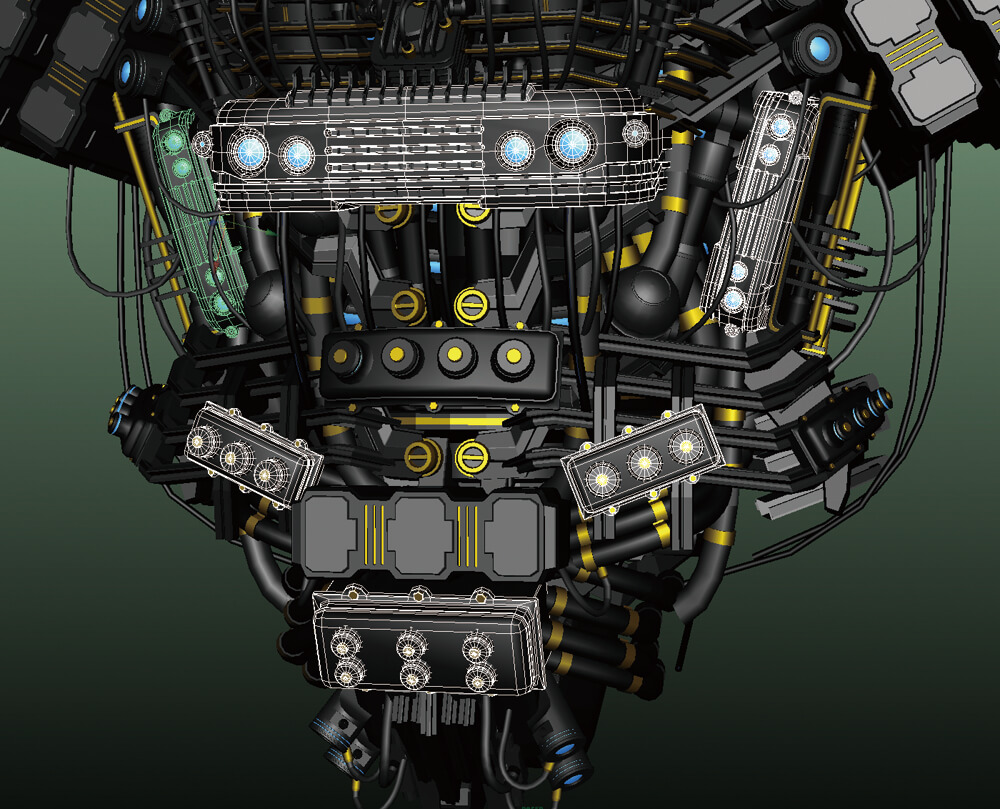

腰からお腹にかけての正面はこのようにデザインした。一番目立つバンパーのようなパーツは、漫画を見ると2つ上下に並んでいるのが確認できたのでそのように。また、スケールを調整して横部分にも縦むきに配置した

-

胴体を背中から。背中には背骨のようなデザインを入れ、少し有機的な印象を出している。また、正面にも配置したバンパーのようなパーツを後ろにも2つ並べている。背中部分は大型ラジエーターのようなヒダヒダのデザインにした

胸部分。バンパーはこのように配置。また、その間はヒダのようにして熱を逃がす。そのほか、肩の部分は大型ギアボックスのようにして、力強さを出している

04 頭部パーツの作成

-

頭部を正面より。ここは漫画で形状がある程度読みとれたので、それに準じている。左右非対称で少しブリッジのようなデザイン。そのほか、センサー類が頭のあちこちから生えている

-

頭部を斜め上から。頭頂部はあまり映ることはなさそうだが、念のためつくり込んだ。巨大なCPUを冷却する水冷パイプやエアダクト。そんなイメージである。これでモデリングの作業は全て終了

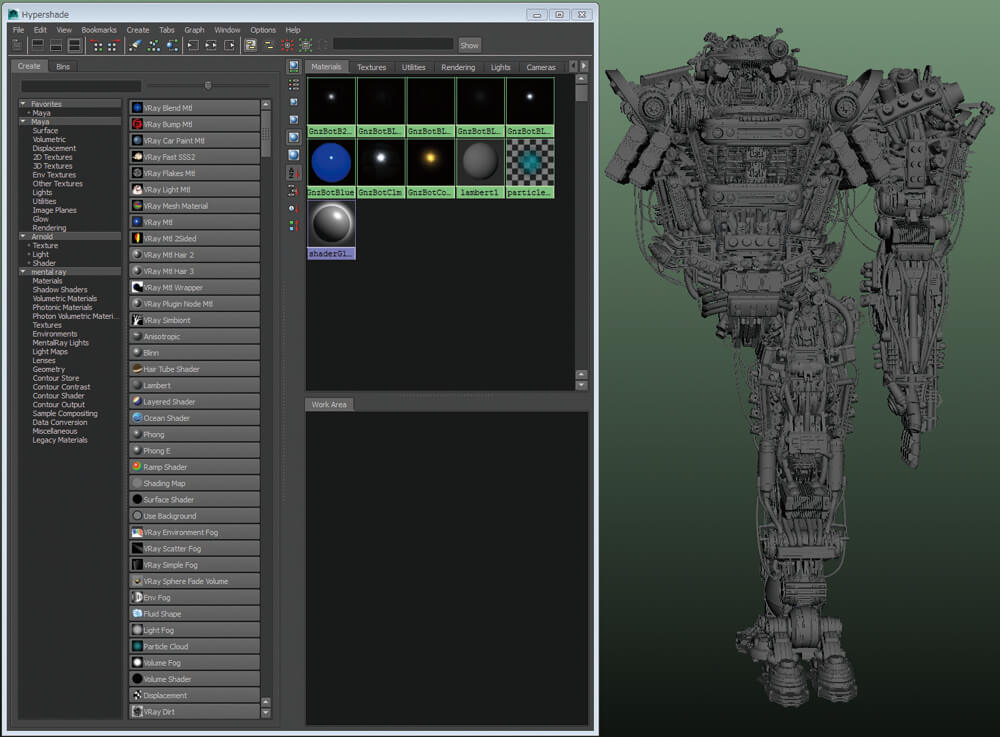

05 テクスチャの作成

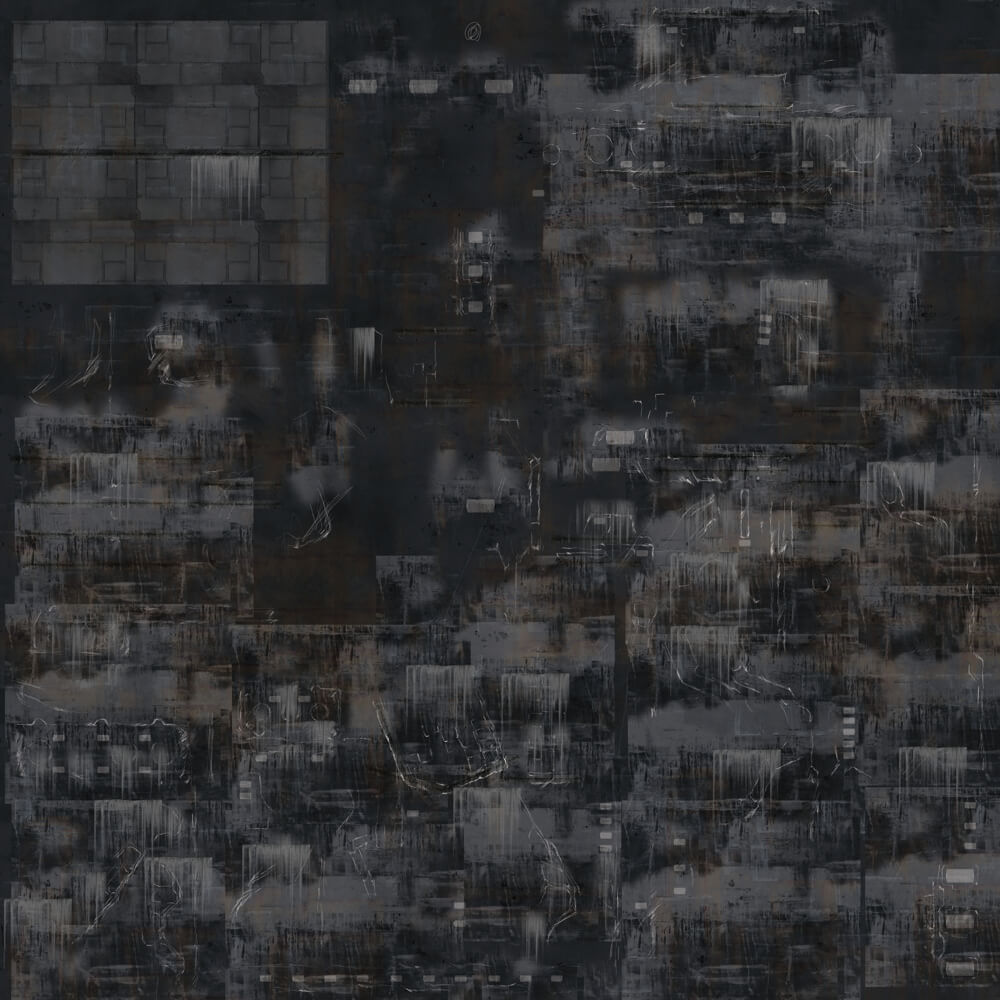

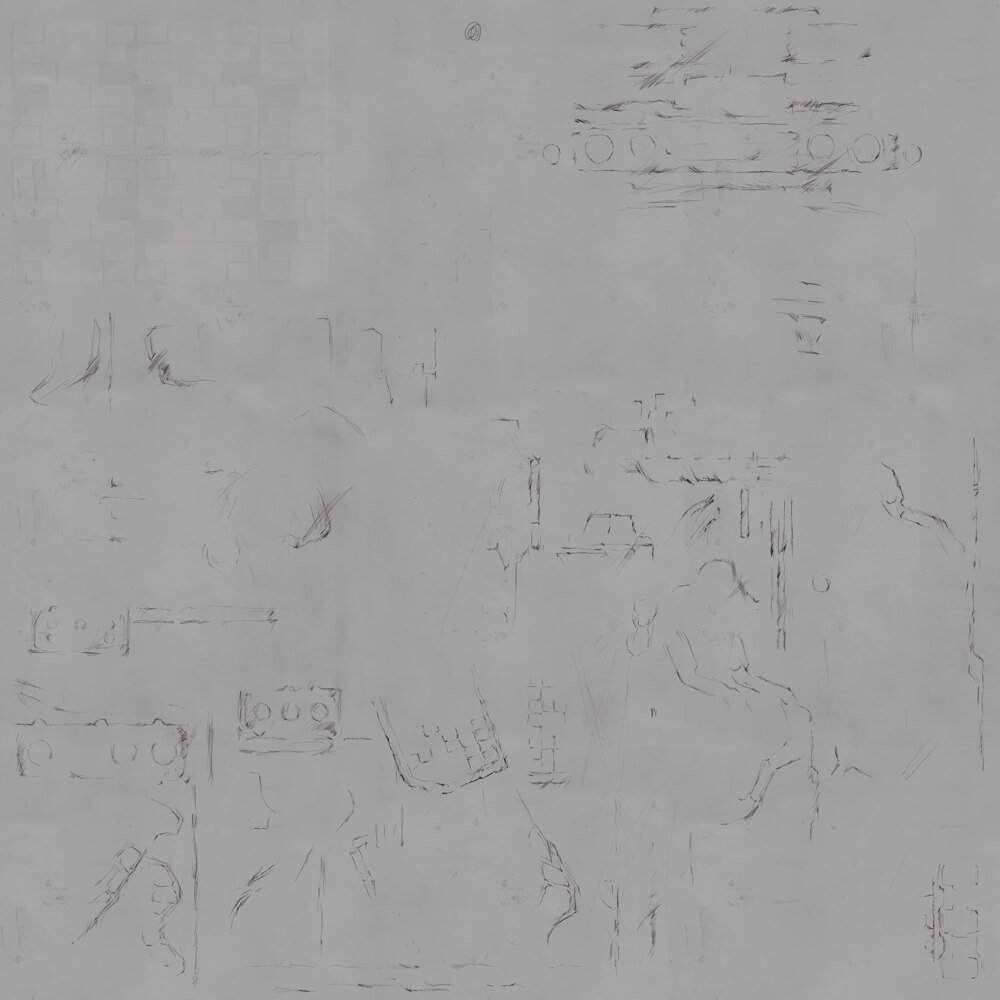

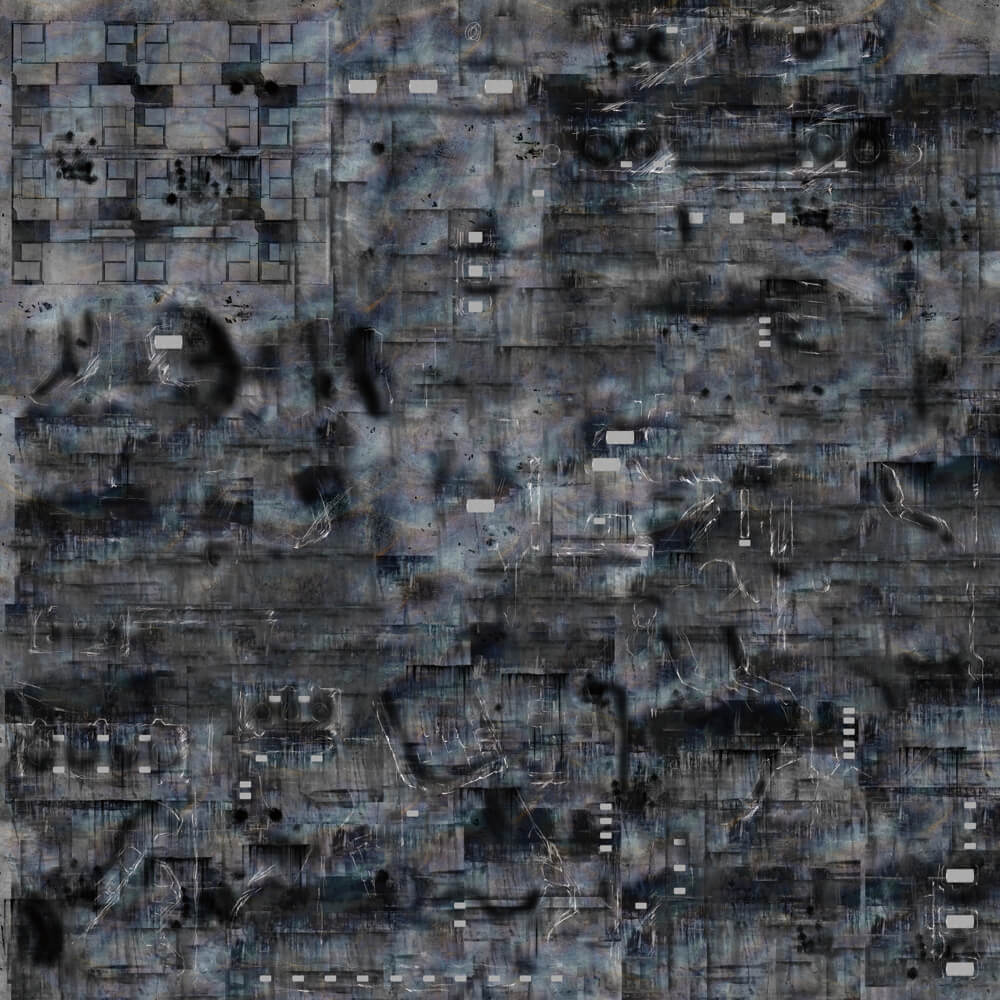

質感は種類として8種類ほど。黒の部分は素材に変化をもたせてある。また、テクスチャの数も少なく、全部で9枚。アップになる箇所のみ描き込んで、他の部分は汎用のテクスチャを上手く使用している

アップ箇所のカラーマップ

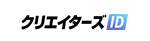

完成

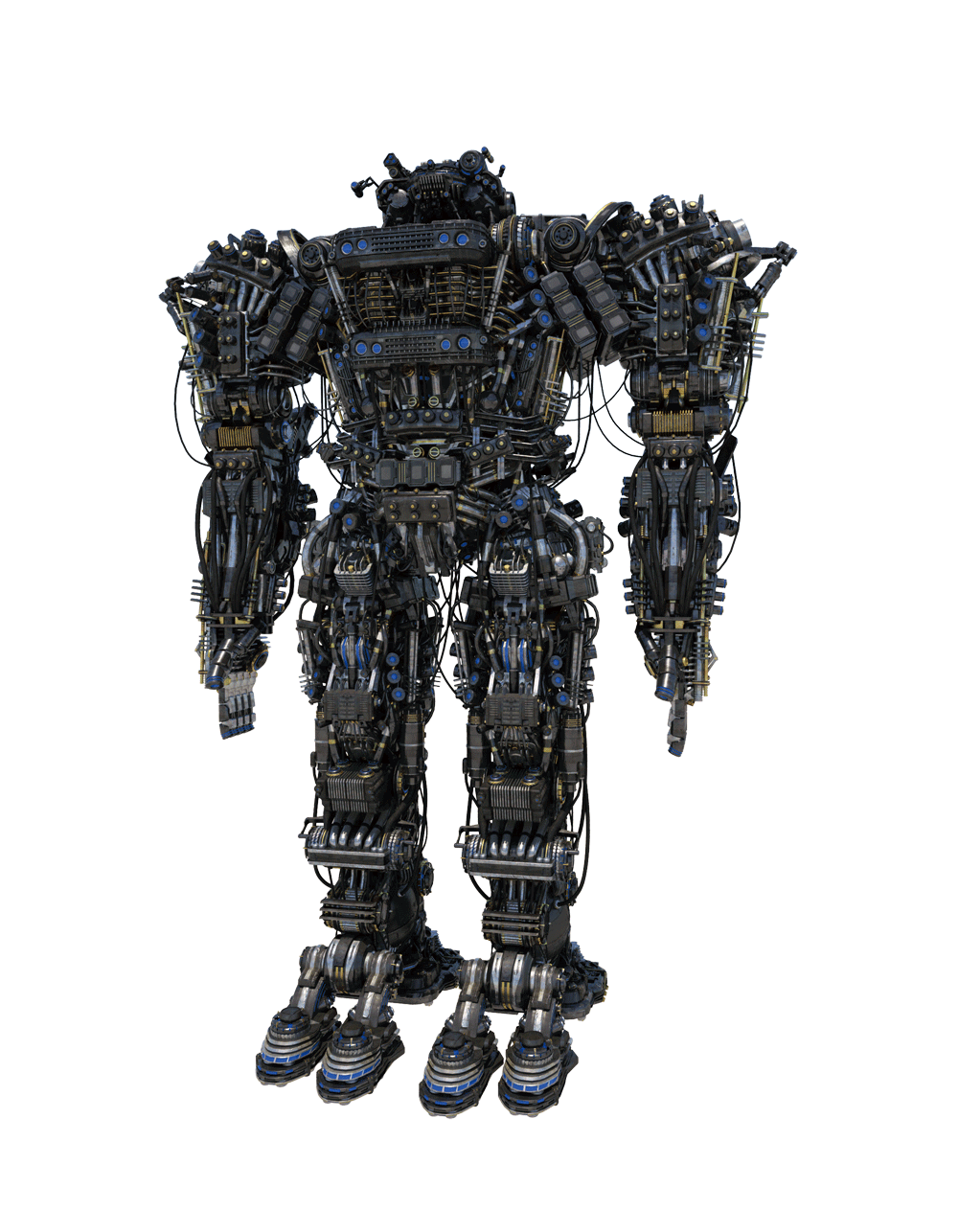

完成したモデル。情報量が多く巨大感が出ているのがわかる

コード類などのおかげでシルエットも複雑に仕上げることができた

まとめ:デザインを分析することで複雑なモデルを効率的に作成

今回、このオファーをお受けして、今までにない複雑なデザインゆえ作業は困難なものになるだろうと覚悟したが、複雑なものでもきちんとデザインを紐解くとパターンが見えてくる。これを分析、解析した後、最小の工数で作業が進められるように作戦を十分に練ってから挑んだのは良かった。質感的には黒一色に近い存在で、どのようにリッチに見せるかというのも試行錯誤が続いたが、黒の質感を数種類つくり、全体に情報量を増やすことによって何とか着地できたのである。

作業終了時にはまだこのロボがどのように画面で戦ってくれるかわからない状態ではあったが、完成した映画を観て苦労が報われたと心から感じることができた。

INFORMATION

-

-

映画『GANTZ:O』Blu-ray&DVD

「大阪編」フル3DCGアニメーションで再始動!

GANTZ濃度300%のBlu-ray&DVD化!!

好評発売中!

発売・販売元:東宝

※特典内容など詳しくは公式サイトをチェック!