山形県山形市に位置する東北芸術工科大学では、現在3DCGやデジタル表現の指導に携わる新たな人材を募集している。

同大学は、映像、イラスト、造形、グラフィックアートなど複数の分野で、現場経験を教育へ還元しながら次世代のクリエイターを育てる環境を整えてきた。同大学が掲げる教育の方向性と、今求める人物像について教員たちに話を聞いた。

プロフィール

東北芸術工科大学 デザイン工学部 映像学科 キャラクター・ゲームコース担当

鹿野 護 氏

東北芸術工科大学 映像学科 学科長

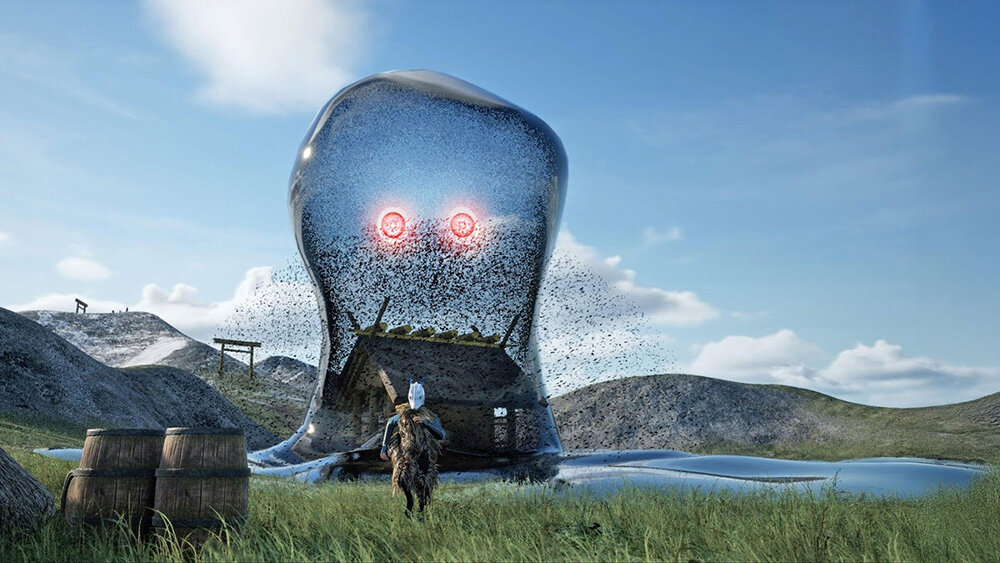

これまで多領域にわたるビジュアルデザインに携わり、映像・インタラクティブ・ゲームなど、メディアを横断した表現を探求。現在はリアルタイム3DCGを基盤とした新しいデザイン教育の研究と実践に取り組み、大学や企業において講義・ワークショップを多数展開している。地域の伝承や自然観を題材としたゲーム作品『大歳ノ島』『湖ノ狼』を通じ、東北の文化的資源から世界へ発信する独自の表現活動を続けている。

・ワウ株式会社 顧問

・グッドデザイン賞審査員(2013〜2025年)

【映像学科 キャラクター・ゲームコースとは】

キャラクターとゲームを四つの視点から総合的に学ぶことを特色としています。一つ目は造形やデザインなどの表現的視点、二つ目はエンジン開発やプログラミングといったテクノロジーの視点、三つ目は歴史や民俗、物語構造などを通じて世界観を読み解く文化的視点、そして四つ目は企画やマネジメント、発信を担うビジネス的視点です。

これら四つの領域を横断的に学ぶことで、単なる娯楽や商品にとどまらない、社会や文化と関わる新しいキャラクターやゲームを創り出す力を養います。技術やセンスだけでなく、世界観や構想力を兼ね備えた表現者を育成することが、このコースの大きな目的です。

東北芸術工科大学 デザイン工学部 グラフィックデザイン学科 イラストレーションコース担当

進藤やす子 氏

東北芸術工科大学 デザイン工学部 グラフィックデザイン学科 イラストレーションコース長

1974年香川県生まれ、東京都多摩地区育ち。武蔵野美術大学 視覚伝達デザイン学科を卒業後、ライオン株式会社 広告制作部にてパッケージデザイナーとして勤務。2003年に独立した後、フリーランスのイラストレーターとしてイラストやコラムを執筆する他、大丸松坂屋百貨店のビジュアル制作、様々なブランドとのコラボ商品プロデュース、トークイベント登壇、各地のホテル取材などパラレルキャリアを実践中。著書は「着回しの天才」(集英社)、「スタメンアイテム見つけた」(KADOKAWA)、「大人の着こなしルール」(宝島社)など13冊。

【グラフィックデザイン学科 イラストレーションコースとは】

イラストの基礎から応用まで、幅広い表現方法を学びます。デッサンなどの基礎画力はもちろん、デジタルイラストまでさまざまな表現を学びます。絵を描くだけでなく、デザインの知識も身に付けていきます。イラストをより効果的に見せる方法としてタイポグラフィなどを学び、ポスターや広告、ウェブサイト、パッケージ、商品企画などで生かせる表現力を養います。演習や企業・地域と連携した産学連携プロジェクトにも参加することで、実際の仕事に近い経験を通して、社会で求められる実践的なスキルを身に付けていけます。4年間の学びによって、卒業後社会でも活躍できる発想力と表現力を養います。

東北芸術工科大学 芸術学部 美術科 彫刻・キャラクター造形コース担当

吉賀 伸 氏

東北芸術工科大学 芸術学部 美術科 彫刻・キャラクター造形コース長

1976年 山口県生まれ。東京藝術大学大学院美術研究科修了。修士(美術)。彫刻家。 “彫刻の一素材としての陶”という観点から、土の持つ可変性を様々に引き出し、素材の制約と概念を超越した大型の彫刻作品を主に制作。近年では火・水・雲・棚田・氷瀑などの自然の形象と、塑造のプロセス及び陶の特性との親和性・類似性について探究している。

【 美術科 彫刻・キャラクター造形コースとは】

前身の「彫刻コース」に新たな学びの分野としてキャラクター造形や3Dデジタル造形の領域を加え、2026年度よりスタートします。ファイン・アートの系譜にある彫刻を拡張し、近年ますます発展しているキャラクター表現や3Dデジタル表現を包括しながら、全国に類のない新しい教育を目指します。従来のアナログな手法による造形と3Dデジタル造形を柔軟に複合させ、現代的なカリキュラムを実践していきます。そして、変化の加速する時代に対応できる総合的な人間力を育んでいきたいと考えています。

1年次では可塑性素材である粘土とデジタル造形の併用によって基礎的な造形力を高め、2年次で様々な立体造形素材の技法と表現方法を学び、3年次以降から各自の自由なテーマに基づき作品世界を展開していきます。一つの方法に捉われずに様々なアプローチを試みることができるよう、学生個々の興味や志向を丁寧に深掘りしつつ、広く現代的な表現に繋げる対話を指導の中で重視しています。一学年20名程度の小規模コースということもあり、制作やイベント等で学年を超えた協働の場面が日常的に多くあります。またそういった風土を学生自らがつくり出せる自由な教育環境が整っています。

東北芸術工科大学 芸術学部 美術科 グラフィックアーツコース担当

結城泰介 氏

東北芸術工科大学 芸術学部 美術科 グラフィックアーツコース 准教授

1978年東京都生まれ。2003年武蔵野美術大学大学院版画専攻修了。

【芸術学部 美術科 グラフィックアーツコースとは】

「印刷を使った絵やデザイン=グラフィックアーツ」という考えをもとに、幅広い表現を学ぶことができます。

シルクスクリーンや木版、銅版、リトグラフ、リソグラフといった伝統的な版画技法はもちろん、CLIP STUDIO PAINTなどを使ったデジタルイラストやデジタルプリントまで、アナログとデジタルの両方に触れながら制作できるのが魅力です。

描く力や造形力といったアートの基礎を大切にしつつ、キャラクターや絵本、アートブックなど、イラストレーションとしての表現にも挑戦できます。

自分の感性を作品という形にして発信していく力を育てられる――そんな学びの場になっています。

東北の文化に根差す、新しい3DCG・デジタルアート教育の挑戦

――今回の3DCGおよびデジタルアート分野での教員募集について、どのような背景や狙いがあるのか教えてください。

鹿野 護氏(以下、鹿野):キャラクターデザインやゲームは、近年、産業的にも文化的にも非常に大きな存在となり、社会における影響力が飛躍的に高まっています。もはや単なる娯楽ではなく、人々の価値観や世界観の形成に関わる重要な文化表現の一つといえるでしょう。

そのような状況の中で、大学という教育機関が「ゲームをデザインとして教える」ことの意義は、ますます大きくなっています。単に技術や制作手法を学ぶだけではなく、キャラクターや世界観を通して新しい社会的価値を提案できる人材を育成することが求められています。

今回の教員募集では、まさにそのような理念を共有し、東北という地域の文化や風土を出発点としながら、世界へと新しい表現を発信していける若い世代を導くことのできる方を求めています。

進藤やす子氏(以下、進藤):グラフィックデザイン学科では、学生のスキルアップと多様な進路に対応するため、来春よりイラストレーションコースを新設します。デジタルイラストレーションは実践的な表現として、ますます欠かせない技術となっています。

吉賀 伸氏(以下、吉賀):3Dデジタル造形による現代美術表現は、すでに様々な美術大学において実践され始めていますが、彫刻や立体造形分野の学科における系統的なカリキュラム構築については、学生や社会のニーズに対して遅れていると感じています。本コースでは、アナログとデジタルを複合した新しい立体造形のカリキュラムを全国に先駆けて打ち出したいと考えています。現職の専任教員2名はオーソドックスな彫刻分野が専門であるため、3Dデジタル造形を専門とする専任教員を新たに加えることで両輪を揃え、魅力的で幅広い立体表現の学びを提供していきます。

結城泰介氏(以下、結城):グラフィックアーツコースは、これまで「版画コース」としてアートとデザイン、アナログとデジタルを行き来しながら「印刷表現」を軸に学びを広げてきました。

一方で、最近では純粋なアート思考だけでなく、サブカルチャーを含めたイラスト的な感性を持つ学生がとても増えています。

2026年度からコースが新たにグラフィックアーツコースへと発展していくタイミングで、現代の高校生や若い世代が強い関心を持つ「デジタルイラスト」を自己表現の大切な手段としてしっかり育てていく必要があると感じ、今回の募集に踏み切りました。

――東北芸術工科大学における3DCGやデジタル表現領域の位置づけは、これまでどのように発展してきたのでしょうか。

鹿野:本学の映像教育は、もともと映画や写真といった表現を軸にスタートしました。そこから時代の変化に応じて、アニメーションや3DCGといった領域へとカリキュラムを拡大し、映像表現の多様化に対応してきました。

近年では、ゲームデザインやインタラクティブな映像体験を志向する学生も増えており、デジタル技術を活用した新しい表現の探求が活発になっています。これらに共通しているのは、映像という言語を通してメッセージを伝えるという姿勢です。

これからの教育では、さらに「体験をデザインする」という視点が加わります。つまり、鑑賞する映像から、関わり合いの中で体験を生み出す映像へと発展していく――本学では、そうした新しい学びの形を重視し、時代に即した表現教育を推進しています。

吉賀:前身の彫刻コースでは2023年から3年生の授業に3D CADを導入し、立体制作のシミュレーションやプレゼンテーションに活かせる技術として基礎的な操作を学生たちに習得させてきました。また同時期に3Dプリンタと3Dスキャナを揃えたことで、高学年ではBlenderなどを自主的に学びながら、デジタルによる制作に取り組む学生が増えてきました。新コースでは、1年生の早い段階から3Dデジタル造形に触れる授業を組み、作品制作の選択肢をより広げたいと考えています。

結城:グラフィックアーツコースではデジタル技術を取り入れた「ハイブリッド版画」が広がりを見せています。スキャナやタブレット、インクジェット出力、写真製版などを用いて、従来の木版・銅版・リトグラフ・シルクスクリーンに新たな表現が加わっています。

伝統技法を基盤としつつ、デザインゼミや洋画コースとの合同授業である2D/3DCG演習を行なっており、伝統技法にデジタル表現をしなやかに取り入れ活用する術を発展させてきました。

実践経験と表現力で次世代を導く教員像

――今回募集する教員に求められるスキルについて教えてください。どういった経験のある人が教員に向いていると思いますか?

鹿野:求めているのは、キャラクターデザインやゲーム開発に関する実践的な経験をお持ちの方です。実際の制作現場での経験を通して、学生に具体的なプロセスや課題解決の方法を伝えられることを重視しています。

また、チームでの開発を導くためのプロデュース能力や、CG・ゲームエンジンやプログラミングといった実装面の知識がある方であれば、より理想的です。企画から造形、実装、発信までを一貫して理解し、学生とともに新しい表現を形にしていける方を歓迎しています。

進藤:イラストレーションコースでは、グラフィックデザインのスキルを持つイラストレーターの方で、ポスターやパッケージといった、印刷物を含む広報媒体のデザイン経験がある方に来ていただきたいです。作画およびデザイン技術だけでなく、目的に応じたビジュアルコミュニケーションを指導できる方だとなお望ましいですね。

吉賀:立体造形のキャラクター制作や現代美術の動向に詳しく、3Dデジタル造形の指導ができる方を求めています。3Dソフトやツールは特に限定していません。また、教員の業務においては、学生の制作指導のみではなく、就職など社会で発揮できる力を育成する指導力が求められます。教育現場での経験の有無はとくに問わず、クリエイティブな活動や職に従事してこられた経験を活かしていただきたいです。

結城:デジタルイラストといっても、キャラクターデザインや漫画、MVイラスト、VTuberアバターなど、本当に幅広いジャンルがありますよね。そうした中で、ご自身の得意分野を活かしながら、学生ひとりひとりの個性や表現を大切に育ててくださる方を求めています。

その上で、デジタルプリントや版画など、印刷を通じた表現に未経験でも興味を持って新たに取り組んでいただける方だと嬉しいです。

――実際に授業で活用しているツールや制作環境について教えてください。

鹿野:BlenderとUnreal Engineを教育の中心的なツールとして位置づけています。これらを軸にしながら、Substance PainterやUnity、Mayaなど、学生の興味や目標に応じて選択的に学べる環境づくりを進めています。

特定のソフトウェアに依存するのではなく、表現や目的に合わせて最適なツールを自ら選び取れるようにすることが重要だと考えています。そのため、ツールの操作だけでなく、ワークフローの理解や発想の転換につながる教育体制を整えています。

進藤:Adobeの各種ソフトウェアがメインツールです。Photoshop、 Illustrator、 InDesignの他に、直感的なスケッチではFrescoを、アイデア出しにはFireflyを使うこともあります。

吉賀:これまでの3D CADの授業では、Fusionを使用してきました。Blenderを自主的に扱う学生もいます。アトリエに光造形型とFDM型の3Dプリンターを数台設置し、学生が自由に使えるようにしています。

吉賀:新コースのカリキュラムでは、早期にZBrushやBlenderといったソフトも習得できるよう、制作環境も柔軟に整えていきたいと考えています。

結城:CLIP STUDIO PAINTがメインツールです。ibisPaintや、Procreateを使う学生もいます。

「教員」というキャリアの選択肢が持つ可能性

――現役で活躍するクリエイターが教員というキャリアを選ぶことには、どんな意義や可能性があると考えていますか?

鹿野:現役のクリエイターが教育の現場に立つことには、大きな意義があると感じています。これまでの経験や知見を次の世代に継承できるだけでなく、学生と向き合うことで、自分自身の中に新しい発見や創造性が芽生えることが多いからです。東北芸術工科大学では、教員が現場での仕事を続けながら教育に携わることができる体制を整えています。

教えるという行為は、一方的な知識の伝達ではなく、双方向の学びでもあります。学生の発想や感性に触れることで、自分だけでは思いつかなかった新しい視点やアイデアに出会うことができる。そうした刺激が、結果的に次の時代をつくる創造力につながっていくのだと思います。

吉賀:私も同様に、若い学生たちの感性と好奇心に刺激されることで、自身のクリエイティビティが更新されていると感じています。今の世代が何を欲しているのか、これからの社会でどのような価値観が形成されていくのか、成長途中の若者たちと日常的に関わる中で、肌で感じることができます。また、自身のこれまでの経験やスキルを伝える中で得られる反応によって、その有効性や将来性を確かめることもできます。自身のクリエイションを研究としてアーカイブし、他者に教授することで、自身がこれまで生み出してきた成果を埋没させず、さらにブラッシュアップさせることができると思います。

――教員経験のない方が大学教育に関わる際、どんな準備や心構えがあると良いと思われますか?

鹿野:まず大切なのは、これまで自分が現場で培ってきた経験を「言語化」することだと思います。制作の現場では感覚的に行ってきた判断や工夫も、学生に伝える際には言葉として整理し、体系的に共有する必要があります。自分の仕事をあらためて見つめ直すことで、教育の中で伝えられる価値が明確になっていきます。

大学には多様な背景や能力を持つ学生が集まります。自分の話が「必ずしも伝わるとは限らない」という前提で、丁寧に資料や説明を準備することも大切です。そして、学生の声に耳を傾けながら、双方向のやり取りを通じて授業をつくっていく姿勢が何より重要だと思います。

教える側が一方的に知識を与えるのではなく、学生とともに考え、探求していく。そうした柔軟で開かれた姿勢が、良い教育の出発点になるのではないでしょうか。

進藤:「教える自分」を主語にするのではなく、常に「学ぶ学生」の立場に立って授業を設計しています。

東北芸術工科大学では「学生の自主性」「好奇心」「探究心」が尊重されます。講評でも、「正解を与える」のではなく、「考えを引き出す質問」を投げる姿勢が求められます。

吉賀:本コースを志望する学生の大半は初心者なので、最初から技術やノウハウを教えるのではなく、まずは分野の魅力や可能性を伝えて興味と主体性を伸ばす意識で関わっています。

また、東北芸術工科大学では全学科の教員がFD(ファカルティ・ディベロップメント)活動にも積極的に取り組み、全学的に丁寧な寄り添い型の指導を心がけています。学科を超えた教員間での情報共有にもスピード感と柔軟性がありますので、教員未経験の方でもフォローアップ体制によってすぐに力を発揮いただけると思います。

結城:大学での授業は、知識や技術を伝えるだけでなく、学生の感性や発想からも多くの刺激を受ける場です。

ご自身の経験や得意な分野をオープンに共有しながら、学生ひとりひとりの個性や表現を大切にし、対話を通して信頼関係を築いていくことが何より大事だと感じます。

――印象に残っている、学生さんとのエピソードがあれば教えてください。

鹿野:印象的なのは、入学当初はまだ目標が定まらず、どこか曖昧な状態だった学生が、自分の興味や得意分野を見つけて、ぐんぐん成長していく姿を毎年のように見られることです。最初は自信がなかった学生が、作品を通じて仲間や教員と関わるうちに、自分の表現に手応えを感じ始める。その変化の瞬間に立ち会えるのは、教育の現場ならではの喜びだと思います。

近年では、在学中から企業やクリエイティブプロジェクトに関わる学生も増えています。授業で学んだことをすぐに実践へと結びつけ、自らの可能性を広げていく。そうした学生の姿に触れるたびに、大学という場所がますます実社会とつながり、新しい創造の場として進化していることを実感しています。

進藤:美術経験のない学生が4年間のグラフィックデザイン学科で研究を深めた結果、デザイン業界の希望職種に内定し、卒業していきました。

学生が大学を卒業したあとも、仕事のパートナーとして繋がりを持ち続けていられるのも嬉しいですね。

吉賀:年度内最後の一般後期入試で本コースに滑り込みの第二志望で入ってきた学生(第一志望はプロダクトデザイン学科)が、努力を続けて成長し、大手自動車メーカーのクレイモデラーの内定を得たことです。コツコツと真面目に制作に取り組んで徐々に力をつけ、プロダクトデザイン学科の教員が主催する「モビリティ研究会」にも参加して自動車業界向けのプレゼン力やデザインノウハウを自主的に学びました。2年次春に開催された大手自動車メーカーのデザイン・インターンシップへの応募の際、ポートフォリオが仕上がらずに諦めかけたところを私が背中を推し、見事選考を通過。その後も彫刻制作とクレイモデリングの学習を両立させて、3年次のデザイン・インターンシップにも参加することができ、最後に夢を叶えた時には共に喜びました。夢を持って努力を続ける学生にはチャンスが巡ってきます。教員の使命とやりがいを感じさせてくれた学生でした。

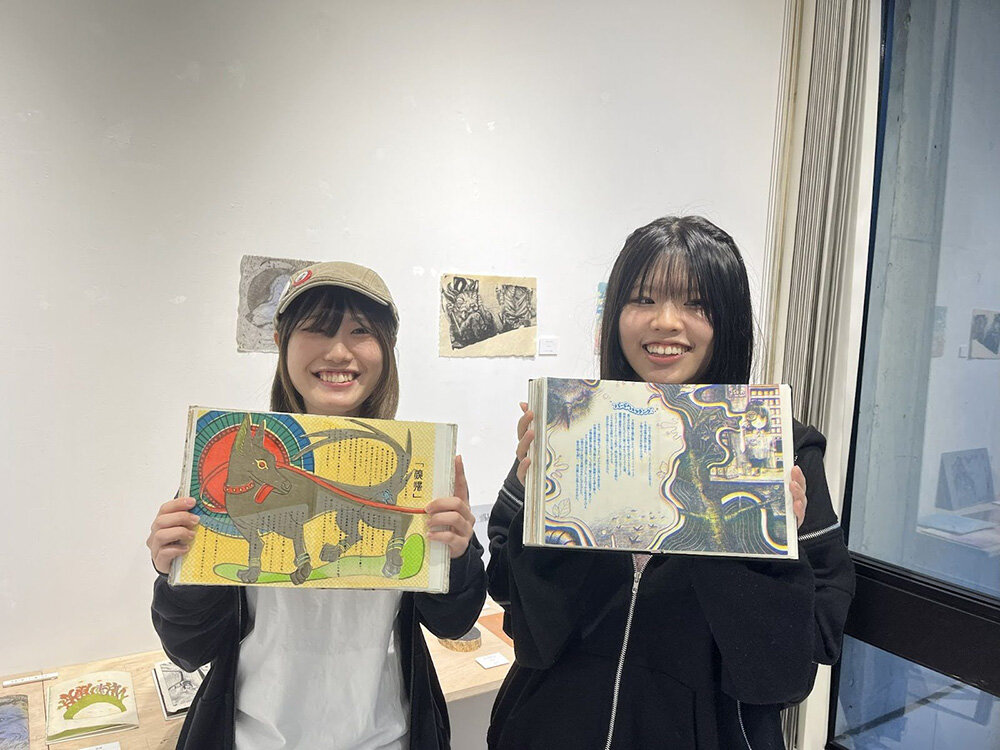

結城:文芸学科の学生と協働する「ブックバインディング&デザイン」という授業が特に印象に残っています。文芸の学生が物語を書き、それに対してグラフィックアーツの学生が版画でイメージをかたちにするという課題です。最終的には全員の作品をまとめて製本し、「画文集」を制作します。

これまでは1人で作品をつくってきた学生たちも、この授業では“相方”の考えや意図を汲み取りながら制作を進める必要があります。いわば、デザイナーがクライアントと向き合うような実践的な内容なんです。

最初は戸惑う学生も多いのですが、相手との対話を通して新しい世界観を見つける瞬間があって。例えば、これまで白黒の細密画ばかり描いていた学生が思い切ってカラフルでポップな作品に挑戦したり、これまでにない抽象的な表現を試みたりする姿を見ると、本当に嬉しくなります。学生たちの柔軟な発想力や創造のエネルギーに、いつもこちらが刺激を受けていますね。

――東北芸術工科大学の働く環境としてのキャンパスの文化、風土について教えてください。

鹿野:社会の第一線で活躍する実践的な教員が多く在籍しているのが特長です。

また、学生と教員の距離が非常に近く、気軽に質問や相談ができる風通しの良さも魅力です。作品づくりの途中でも、廊下やラボで自然に意見交換が生まれるような、自由で開かれた空気がキャンパス全体に流れています。

そして何より、東北の雄大な自然に囲まれた環境が、創造活動に深い影響を与えています。四季の変化を感じながら、自分自身とじっくり向き合い、内面的な感性を育てていくことができる――東北芸術工科大学はまさに、創造性を磨くための理想的な場所だと考えています。

進藤:五感・身体・概念を組み合わせた演習や、山形の自然環境を使って「教室を学外に拡張」する取り組みも行なっています。

結城:地域の方々や企業と一緒に進めるプロジェクトも盛んで、実社会とつながりながら教育や創作に取り組めるのも大きな特徴だと思います。

採用情報

・映像学科 キャラクター・ゲームコース教員(教授、准教授又は講師)

※2026年4月1日採用

・グラフィックデザイン学科 イラストレーションコース教員(教授、准教授又は講師)

※2026年4月1日採用

・美術科 彫刻・キャラクター造形コース教員 (准教授又は講師)

※2026年9月1日採用

・美術科 グラフィックアーツコース教員(准教授又は講師)

※2026年9月1日採用

EDIT_Mana Okubo(CGWORLD)