拡がり続けるビジュアライゼーション領域に応える技術力、求む! 新たな案件に挑み続ける、スマートエンジニアの未来

自動車産業を中心に、卓越したデザインビジュアライゼーションに定評あるスマートエンジニア。そんな同社は現在、ECサイト向けARコンテンツや文化財のデジタルアーカイブといった新たな領域へも積極的に拡大中だという。AIテクノロジーを筆頭に、あらゆるビジネスが変革のときを迎えている局面だからこそ、攻めの姿勢を崩さない。本稿では、スマートエンジニアの最新事例を紹介しながら、根底にある思いを聞いた。

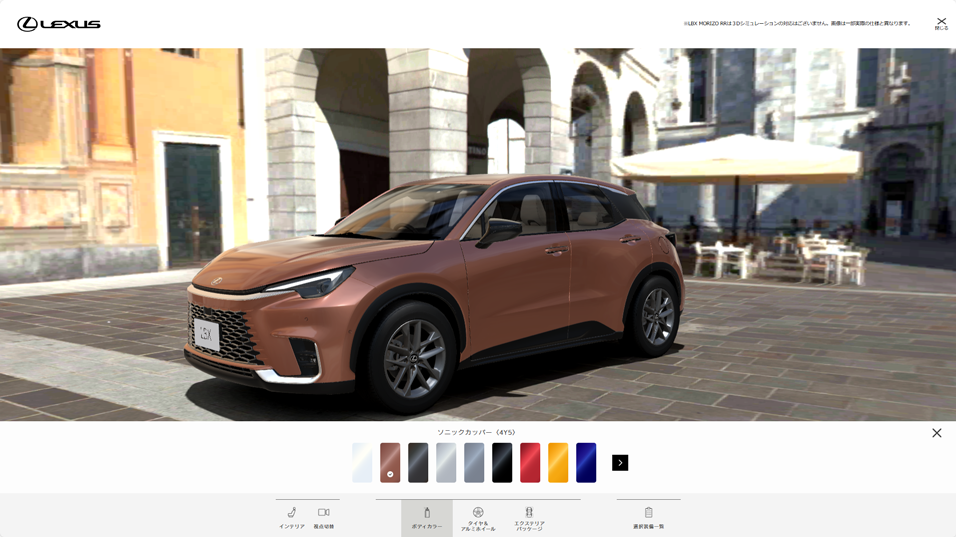

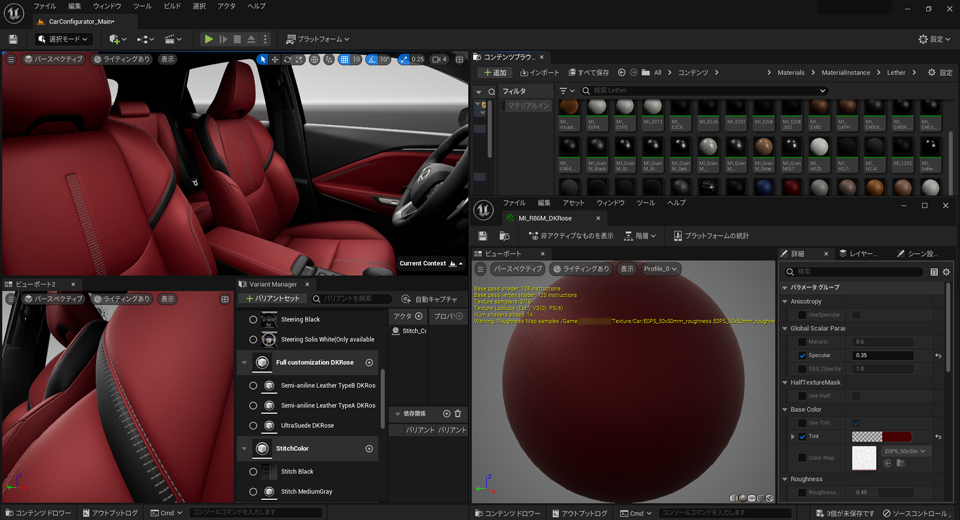

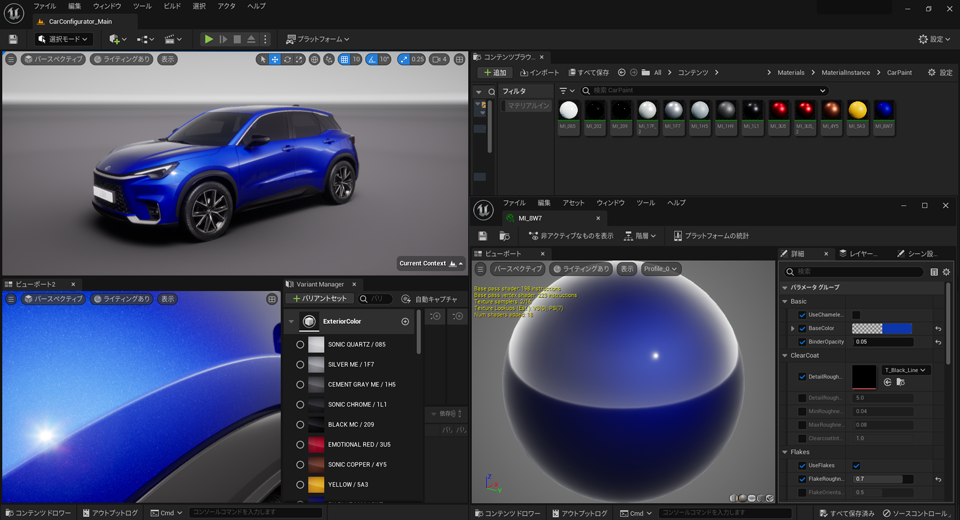

ビジュアルクオリティと利便性のさらなる追求|LEXUS向け高品質コンフィギュレータ

最初に紹介する事例は、トヨタ自動車が展開する高級車ブランド「LEXUS」のコンフィギュレータである。自動車産業向けのデザインビジュアライゼーションについては豊富な実績と知見を有するスマートエンジニア。その最新の取り組みを、クリエイティブ面を中心に紹介する。

——まずは自己紹介からお願いします。

加藤佑真氏(以下、加藤):

デジタルアーティスト兼エンジニアとして活動しています。LEXUSコンフィギュレータの開発ではテクニカルアーティストとして、3DCGソフトやUnreal Engine(以下、UE)による画づくりから、システム構築まで実制作の全般を担当しました。

渡邊拓人氏(以下、渡邊):

デジタルアーティストとして、UE周りの作業を担当しています。実は今年4月に中途入社したので、LEXUSコンフィギュレータ案件では、完成後のワークフローの整備や社内共有用のドキュメント作成といった、今後の改良や別案件への転用を視野に入れたタスクを担当しています。

デジタルアーティスト、エンジニア

デジタルアーティスト

——今回開発されたコンフィギュレータの特徴を教えてください。

加藤:

私たちが開発したこのツールは、LEXUSシリーズの設計や製造などに携わっている方々が、実際の車両ができあがる前に社内でルックやデザインの検証を行うためのものになります。

そのため、実際の製品に用いられているCADをはじめとする各種データを基に、できるだけ実車の見え方に近づけることを重視しながら開発を行いました。

LEXUSシリーズは、高品質な部品・素材を採用するのと同時に、そのバリエーションも豊富です。例えばシートであれば、黒色の場合はこの糸、この模様しか使うことができないといった細かなレギュレーションがあります。そうした組み合わせなどの複雑な情報を、しっかりとビジュアルに反映することで、開発に携わる方々が直感的に見比べられるように工夫しました。

——コンフィギュレータの実装はUEで行われたそうですが、UEに読み込む素材の内訳を教えてください。

加藤:

インプットのデータとしては、主にCADデータとCADリストの2つです。

CADデータは品番で分類されたパーツごとのデータで、3ds MaxやMayaなどのDCCツールを使ってコンフィギュレータ用に最適化を行っています。もう一方のCADリストは「号車」と言われる車種やバリエーション、スペックが記載されているもので、それぞれ整形してメッシュデータ、CSVとしてそれぞれインポートしています。

パーツは1タイプにつき約5,000。多いものだと7,000ぐらいに達します。この車種では基本となるスペックが5パターンほどあり、さらに各部位ごとに複数の条件で分岐するのでかけ算式で膨大に増えていきます。

——手作業ではとても扱えない量ですね。

加藤:

その点については、しっかりと設計しました。まずはCADから全ての車種に用いられるパーツのデータを3DCGソフトで整理して、UEへ書き出すためのオブジェクトを用意します。そして、そのデータと紐付くリストから、スプレッドシートを作成します。3DCGソフトから書き出したオブジェクトのデータはDatasmithを介してUEに読み込み、スプレッドシートのリストではUEで使えるようにデータを整形しています。

この2つのデータを使用し、品番ひとつひとつに対して「この車種では表示する、マテリアルを設定する」など、ビジュアライズの状態をコントロールしており、UE上で条件を選択したときに一連のプログラムが自動処理されて意図した描画がおこなわれるように実装しました。

3DCGソフトで最適化したオブジェクトのデータと「CADリスト(csv)」があれば、UEシーンとして再構築できるようにシステムを構築したので、今回実装した車種以外にも転用することが可能です。

——アーティストとしてのビジュアライズ作業だけではなく、エンジニアとしての設計・実装もおひとりで担当されたわけですね。エンジニアのスキルはどのように習得されたのですか?

加藤:

前職ではアーティスト系として、主に遊技機開発に携わっていました。ですので映像や3DCGソフトはひと通り扱ってきましたが、エンジニアとしての経験はなく、UEやプログラミングの知識はスマートエンジニアに入社してから実際に作業をしながら身に付けました。大変に聞こえるかもしれませんが、私自身は何もわからない状態から、たくさん調べながらものづくりを行うのが好きな性分なので、新しい経験をしながら仕事ができる今の環境と合っていたのもあり、どんどんスキルを身に着けていけたので、とてもやりがいがあります。

——渡邊さんはいかがでしょうか?

渡邊:

私は前職で映画やドラマなど、映像作品向けの3DCG背景制作を行なっていたのですが、昔からクルマなどプロダクト系の3DCG制作に携わりたいと思っていました。だから入社できたことで念願が叶ったようなかたちですね。

エンターテインメント業界での3DCGコンテンツ制作との違いとして、製造業向けの3DCGコンテンツ制作では、実物を正しく再現する必要があります。ですが、それはデータとして正しければOKというわけではありません。その意味では、目指すビジュアルを実現するための方法をチームメンバー間で話し合いながら試行錯誤したり、常に新しい知識や技能の習得することが求められるのが、この仕事の特徴だと思っています。

——具体例を教えてください。

渡邊:

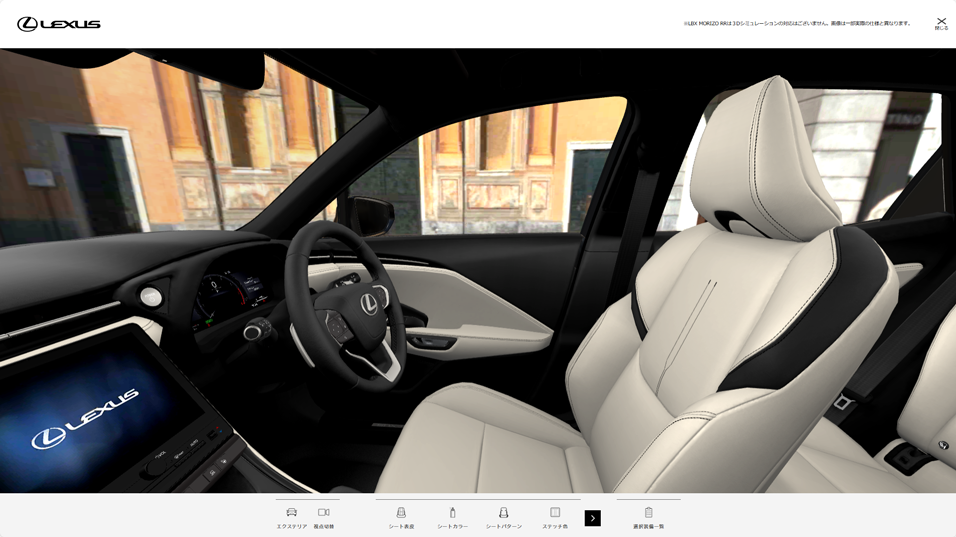

このコンフィギュレータはUEで実装していますが、自動車という工業製品として実物の見え方を再現する上では最新のUE5でも難しいところがあります。UE5になって、Lumenやパストレーサーが利用できるようになったりと表現のクオリティは向上しています。ですが、より綺麗な画像や動画を書き出したい場合には、透過や発光についてマスクを切ってガラス材のパーツにだけパストレーサーを利用するといった工夫をしています。もちろん、リアルタイムでもさらに綺麗なビジュアルを求めていくことが必要です。

またインテリアの場合、閉じた空間なのでたとえLumenでもArnoldやV-Rayなどのプリレンダリングに比べると光の反射が適用される領域に限界を感じます。そこで局所的に細長いライトを配置したり、ポストエフェクトやシャドウを消したライトを置いたりして、影でつぶれて見える場所の黒を持ち上げるといったビジュアライズの工夫が不可欠です。

加藤:

コンフィギュレータだから、UIで任意のタイプを選択したら瞬時に表示が切り替わる。カメラを動かしてもカクつかないなど、描画負荷をしっかりとコントロールすることも大事。その意味でもライティング作業では処理負荷と見た目の良さの調整をくり返しました。

——おふたりが楽しみながら日々試行錯誤を重ねられたことで、確かなクオリティのコンフィギュレータが完成したことが伝わってきました。

加藤:

ありがとうございます。今回開発した仕組みは他の車種にも転用可能だとお話しましたが、実は簡単にリグ&セットアップする仕組みも作成済みなんです。機会をいただけるなら、ぜひアニメーション機能を追加できればとも思っています。

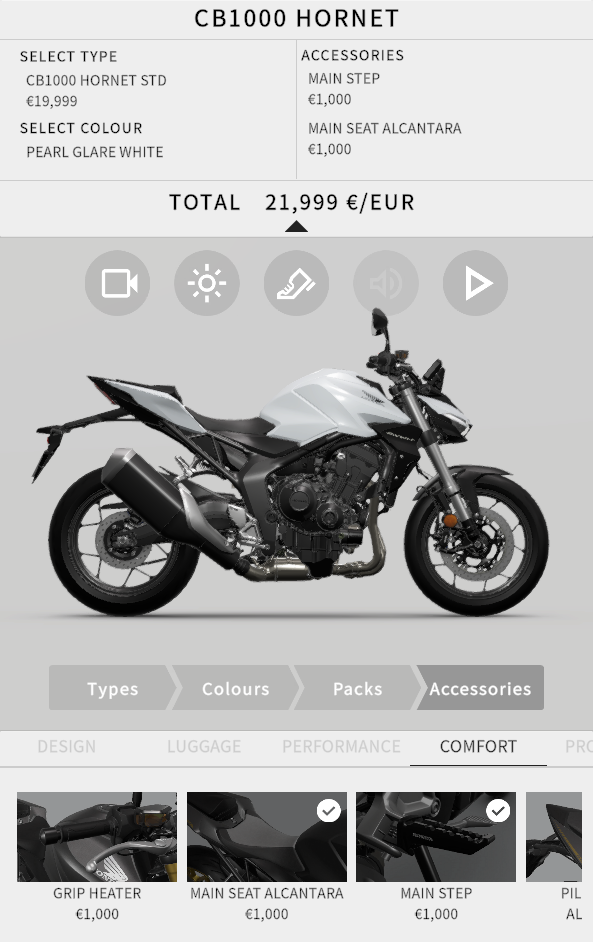

美麗なビジュアルをWebブラウザでも実現させる|HondaバイクWebGLコンフィギュレータ

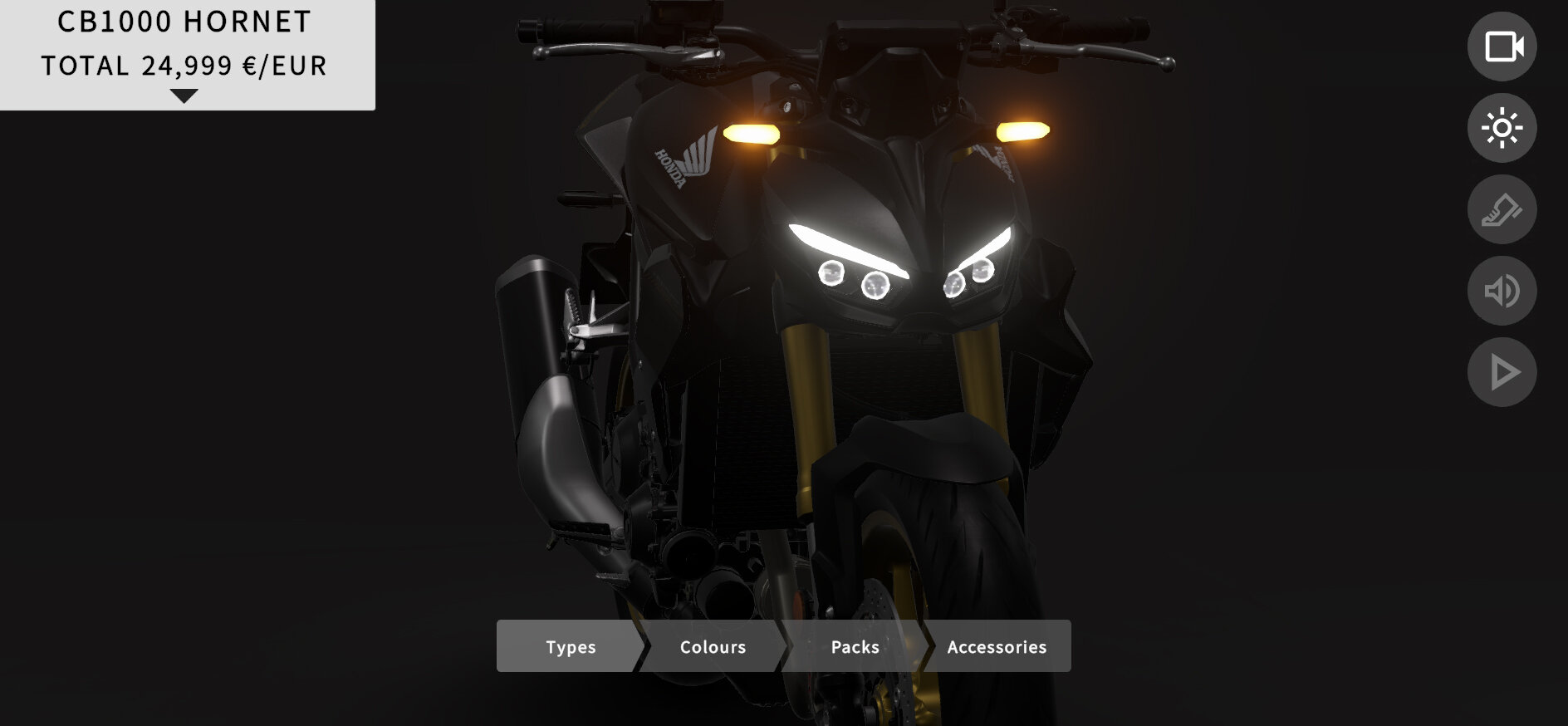

2番目に紹介する事例は、Honda(本田技研工業)バイクのWebGLコンフィギュレータだ。スマートエンジニアは昨年、店頭の大型ディスプレイで体験できるアドベンチャーバイクのフラッグシップモデル「Africa Twin」のコンフィギュレータを手がけているが(※詳しくは、こちら)、その知見を活かして新たにWebブラウザで動作するグローバル展開を視野に入れたコンフィギュレータの開発にチャレンジした。

——まずは自己紹介からお願いします。

勝俣拓哉氏(以下、勝俣):

勝俣です。Hondaバイク向けWebGLコンフィギュレータの案件では、ビジュアル面の制作と進行管理を担当しました。

——白石さんはニックネームも肩書き(GL Master)もユニークですね。

Tomo Taka “ウェブジー L” 白石氏(以下、白石):

会社の指示ではありませんよ(笑)。この案件では、企画営業職としてクライアントさんの窓口に立つのと同時に、プロジェクト全体を統括する機会にも恵まれました。

そこで「WebGLと言えば、白石」と想起してもらえればと、名刺を新しくしました。引きになれば嬉しいです。

——なるほど! スマートエンジニアさんはコンテンツの制作手法だけでなく、様々な面で社員さんの自主性が発揮されていますね。

デジタルアーティスト

GL Master

——昨年取材をさせていただいた、店頭用のコンフィギュレータが好評だったことを受けて、この企画がスタートしたのでしょうか?

白石:

実は以前からクライアントさんがやりたいことのひとつとして、Webブラウザで動作するコンフィギュレータがありました。そこで少しずつ検証を続けていたのですが、WebGLなど関連するテクノロジーが進化してきたことを受けて、今回満を持してチャレンジしたのです。

昨年ご紹介させていただいたコンフィギュレータはローカル環境で稼働するものなので、マシンパワーが担保されていればリアルタイムCGを高画質で描画できます。一方、今回のWebGLコンフィギュレータはインターネット環境が多様な海外においても利用できるものとして開発する必要がありました。

勝俣:

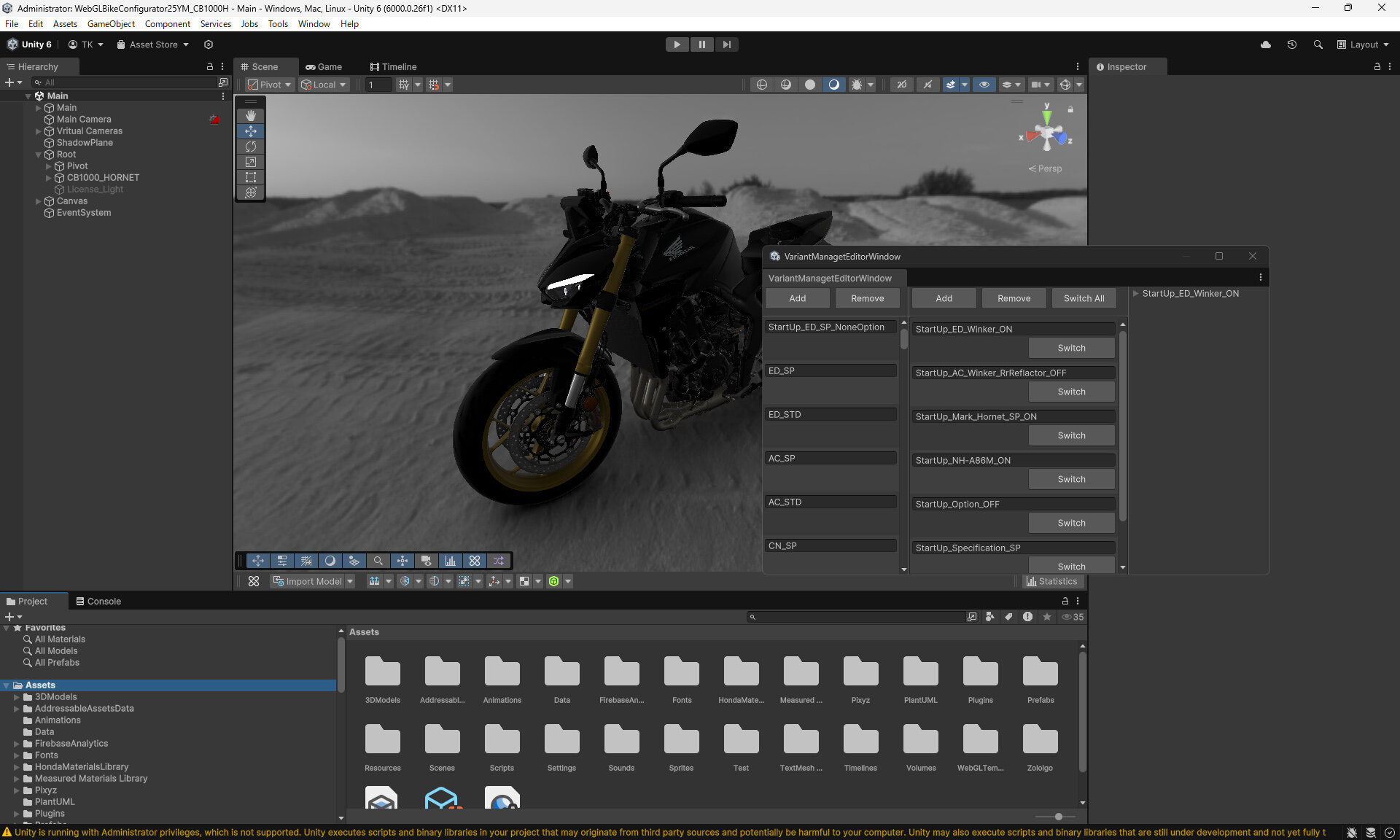

ビジュアルなど、ハイクオリティであることを重視する案件が中心だったこともあり、リアルタイムコンテンツの制作にはUEをメインで使用していました。しかし、この案件では、ビジュアルクオリティと軽快な動作を両立させる必要があったため、Unityで開発することに決めました。そのためワークフローをイチから構築する必要があり、そこが一番大変だったところでしたね。

——開発の要件を具体的に教えてください。

白石:

通信速度が低い環境でも最低限の描画品質を維持するためには、データ容量の制約を意識する必要がありました。一方、1車種につきタイプ、カラー、パックが約3種類、さらにアクセサリが約20種類もあるため、組み合わせは500パターン以上になります。そのため、効率的なデータの管理と工夫が求められました。

勝俣:

まずは組み込んでみて、これぐらいのポリゴン数でも要件を満たせるなといった確認をしながら、所定のデータ容量に収めることを目指しました。ですが「このアクセサリのシボ(プラスチック材に施す凹凸加工)の質感はしっかりと表現してほしい」といったクライアントさんのこだわりにしっかりと応えることも大切なので、細かな調整をくり返しました。

——ライティングをテクスチャにベイクするといった処理も利用されましたか?

勝俣:

コンフィギュレータという特性上、ベイクの利用は限定されました。一部のアクセサリには開閉などのギミックも組み込む必要もあったので……。

具体的な工夫としては、Unityのリフレクションプローブという環境を反射として追加する機能を使ったり、AOを頂点カラーに焼き込んだりといったことを行いました。

——素人質問で恐縮ですが、バイク特有の画づくりを具体的に教えてください。

勝俣:

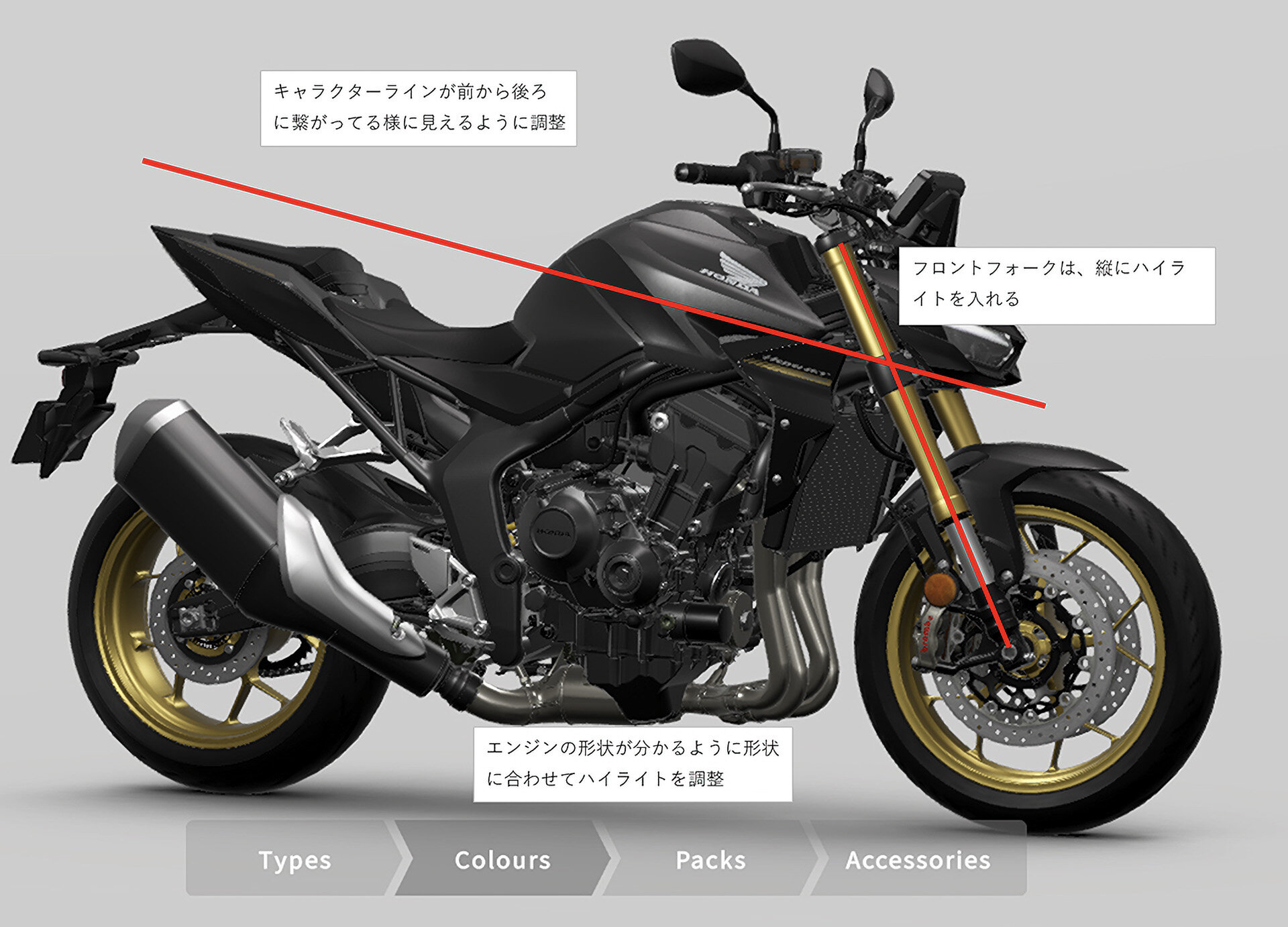

これはHondaさんからのオーダーではなく、個人的なこだわりなのですが、重量感のある印象をもたせるように意識しています。

具体的には、バイクの下部を影のような暗い色で締めるようにすると、重量感が出ます。

そのほか、キャラクターラインが前から後ろへとつながって見せるようにレイアウトを調整する、フロントフォークにはハイライトを縦に入れる、エンジンなどメカニカルなパーツは形状がわかるようにライティングを調整するといった部分は画づくりの際に意識しています。

——納品後の反響はいかがですか?

白石:

具体的なフィードバックは今後いただけると思いますが、まずは長年の目標だったWebGLコンフィギュレータを開発できたことは自分たちにとっても大きな経験になりました。

今回はエンドユーザー向けのWebアプリとして開発する必要があったので、ビジュアル面のこだわりだけではなく、ローカライズ機能として多言語対応やカスタマイズ機能なども実装しなければなりませんでした。その意味では、今後もグラフィックスだけでなくUIデザインやバックエンドなど、Webサービスやアプリ開発の知見も増やしていく必要があると思っています。

リアルタイムCGを用いたコンテンツ開発の相談が増えてきているので、テクニカルアーティストやエンジニア的な役回りを担っていただける方にはぜひ一緒に働いていただけると嬉しいです。

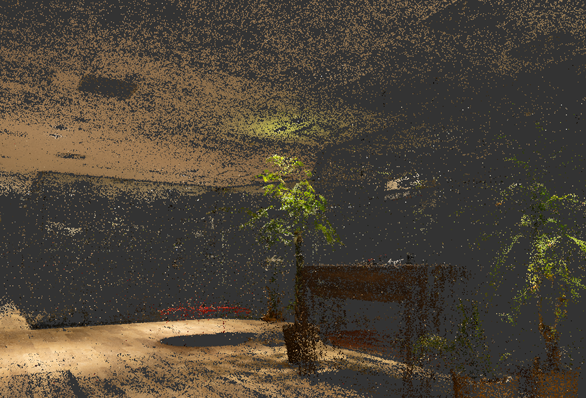

新しい分野、新しい技術への挑戦|3D Gaussian Splattingの活用

また、スマートエンジニアでは新たな取り組みとして、3D Gaussian Splattingの活用にも取り組んでいる。まだ調査・検証段階だが、これまでのCADデータなどを使用したCGコンテンツ制作とはまったく異なる技術への挑戦には、常に新しいものへ挑んでいくスマートエンジニアの姿勢がうかがえる。

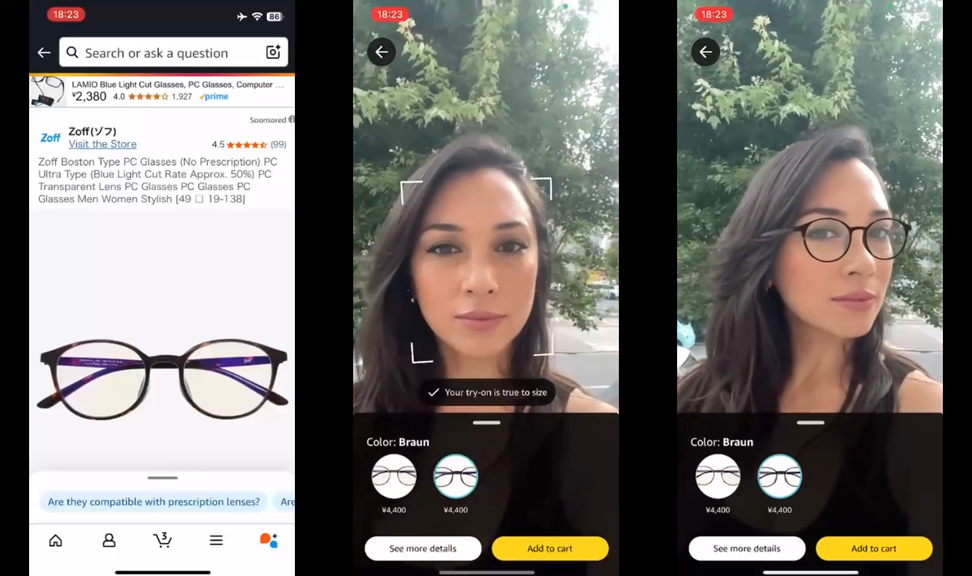

3DによるリアルなAR試着を実現|メガネブランド「Zoff」Amazon公式ストア

次に紹介するのは、メガネプランド「Zoff」のAmazon公式ストア向けバーチャル試着ソリューション。これは、Zoff Amazon公式ストアで販売する一部の商品に導入されたものでスマホやタブレットを使ってAmazon公式アプリから該当する商品ページにアクセスすると体験できるものだ。

——早速ですが榎本さんがご所属の「VISUS&co.」とは、どのような組織ですか?

榎本裕也氏(以下、榎本):

VISUS&co.(ビーサス・アンド・カンパニー)は、スマートエンジニア内に新しく設けられた組織です。「ビジュアライゼーションで価値を創造する」をミッションに掲げて、クライアントの潜在的なニーズを引き出して事業のビジュアル戦略を企画提案しています。

プロデューサー(VISUS&co.)

——現在は、何名で活動されていますか?

榎本:

自分を含めた3名がプロデューサーとして活動中です。先ほど「潜在的なニーズ」とお話しましたが、VISUSでは仕様や要件が定まっていない段階からクライアントさんとやり取りさせていただいてます。また、企画から実制作まで一貫したプロデュース体制を構築するために、プロデューサーやディレクターとして活躍していただける方々を募集中です。

「この商品のプロモーション用3DCGコンテンツを作ってほしい」といったクライアントさんの大まかなご要望を受けて、具体的にどのようなコンテンツを作るのかといったことをプロデュースさせていただき、グループ各社のメンバーやオフショア部隊と連携して案件のディレクションも含めて担当しています。

——Zoff Amazon公式ストア向けバーチャル試着サービスでは、どのようにプロジェクトを進めていかれたのですか?

榎本:

われわれからご提案をさせていただいたことがきっかけです。VISUSでは「Amazon 3D」というサービスを提供しています。スマートグループは、AmazonのコンテンツプロバイダーであるLoft3Di社とパートナーシップを締結していて、商品ページで販売するアイテムを3D化するお手伝いをさせていただいています。

このサービスについてご説明させていただいたところ、Amazon公式アプリで動作するバーチャル試着ソリューションを開発してほしいとご依頼いただきました。

www.amazon.co.jp/dp/B085FQJDV7?th=1

※バーチャル試着機能は、スマートフォンもしくはタブレット端末上のAmazon公式アプリからのみ利用可能

——本案件はどのように進めていかれましたか?

榎本:

まずはクライアントさんに3D化する商品の写真などの資料をご提供いただき、VISUSで仕様などを整理した上でLoft3Diにモデル制作を依頼しました。Loft3Diとのコミュニケーションは英語で行うため、メガネやサングラスの形状や質感に関するニュアンス的なものを的確に伝えることに少し苦労しましたが、この仕事の面白さでもありました。

——制作中のクライアントさんとのやり取りについても教えてください。

榎本:

アイウェアはクルマに比べると物理的に小さいので、数ミリ程度のわずかな違いによって印象が大きく変わることがあります。定められた寸法の通りにモデリングしても実物よりもカーブの形状がきつくなってしまうとか……。

そうした部分にはクライアントさんの強いこだわりが込められているので、Loft3Diから上がってきたモデルの監修については丁寧にやり取りを重ねていきました。

▲ 制作した3Dモデルの例。形状や質感など、実際の商品を忠実にモデル化されている

——バーチャル試着サービスに対する反響はいかがですか?

榎本:

おかげさまで好評のようです。ありがたいことですが、クライアントさんから「バーチャル試着できる商品を増やしていきたい」というご要望もいただいています。

実は前職ではXR関連の事業に携わっていました。以前は通信環境や利用端末の制約もあり、新たなサービスの形としてメタバースの活用はまだ難しいというの一般的な認識だったと思いますが、その一方でARなどリアルタイムCG関連の技術が進化してきましたので、バーチャル試着サービスなどのニーズがさらに高まっていくはずだと思っています。VISUSの活動を通して、様々な商品・サービスの価値をデジタルソリューションによって向上していきたいと思っています。

DXの時流に乗って、新ジャンルへ果敢に挑む|スマートエンジニアのワークスタイル

3つの事例の取材を通して、スマートエンジニアで働いている人たちからは、道なき道を率先して歩んでいく開拓者精神のようなものを感じた。生成AIを例に挙げるまでもなく、今の時代は様々な変革が求められている。そうした状況下で確かな成果を挙げていくには、スマートエンジニアの活動方針は確かな有効解と言えるだろう。

ここで気になるのが、そうした姿勢を個人だけではなく、チームとしても維持できる秘訣。今回は、東京オフィスがオープンした当初から活躍している企画・営業チーム 浦本康道氏に話を聞いた。

企画・営業チーム リーダー

——浦本さんがリーダーを務めていらっしゃる企画・営業チームとは、どのような組織ですか?

浦本:

基本的には新規のお仕事を生み出すための活動を行なっています。僕は元々、デザイナー職で入社して、その後はプロジェクトマネージャーとして受注した案件の計画立案から進行管理、関係各所との調整といった役回りを担当していました。

スマートエンジニアには、営業というポジションがありませんでした。ですが、自分たちが長年培ってきた自動車産業向けのデザインビジュアライゼーションの経験や知識を活かして新たな領域でも活動していくために、クライアントとのコミュニケーションをしっかりと行う部隊として企画・営業チームが発足されました。

——企画・営業チームとして、最初の実績を教えてください。

浦本:

Hondaさんのバイクのビジュアライゼーションです。先ほど白石たちからWebGLコンフィギュレータ案件について紹介させていただきましたが、PoC(実装概念 ※新しい技術やアイデアが実現可能か、試作開発や本格導入の前に評価・検証するプロセス)は僕が担当させてもらいました。

スマートエンジニアのプロダクト制作で培ってきた技術や経験をしっかりとアピールできたことで生まれた実績だと思います。

——昨今の様々な産業におけるDXの推進が後押しになっている面はありますか?

浦本:

それはあると思います。そして語弊があるかもしれませんが、僕たちが取り組んでいるデザインビジュアライゼーションについても「綺麗なCGをつくれますよ」といった技術力や表現力だけをアピールしていても今後は新しいお仕事につなげるのが難しくなっていくだろうと感じています。

既存の枠組みの中だけで活動していても成長できません。クライアントの潜在的なニーズを汲み取って、企画を提案していくことをスマートエンジニアの新たな強みにしていきたいと思っています。

——とても共感します。企画・営業チームの活動には、クライアントの潜在的なニーズを引き出すというヒアリングと、具体的な解決策となるソリューションを提案するという2つの大きな側面があると思います。前者はクライアントの思いを聞き取る、後者は御社の強みやできることを伝えるというコミュニケーションになると思いますが、それぞれで浦本さんが心がけていることを教えてください。

浦本:

「聞き取ること」も「お伝えすること」も、大切なのは普段からどれだけ相手とやり取りができているかだと思っています。

クライアントとしては、悩みと感じていないことが課題になっている場合もあります。同様に、社内のコミュニケーションでもうちのデザイナーやエンジニアが特別なことだと思っていないことがクライアントの悩みを解決するために有効な可能性があります。だからこそ、日常の何気ない会話を大切にしています。

社内コミュニケーションでは、誰から間接的に聞いて済ませるのではなく、自分が直接その人とコミュニケーションを取ることを重視しています。「この人は、こんなこともできるのか」などと自社の人材の強みを自身で再確認することで、クライアントへ提案するときにも説得力が生まれます。

——具体的にどのようなかたちで社内のメンバーとコミュニケーションを取っていますか?

浦本:

僕の場合、在宅ワークと出社が半々ぐらいですが、出社したときはほとんどの時間をミーティングと会話に充てています。僕がオフィスに来ると社内が賑やかになると思いますよ(笑)

もちろん、本当に忙しくて作業に集中したい人は様子を見ればわかるので声をかけません。逆にあまり忙しくない、むしろ余裕がありそうな人もわかるので見つけたら“会話のキャッチボール相手”にします(笑)

——その見極めが絶妙なわけですね(笑)

浦本:

こうした日常的な会話って、意外と周りにいる人も作業をしながら聞いているんですよ。冗談を言うと笑っていたり、話に加わってきてさらに会話が弾んだりとか。それが会社の雰囲気や風通しのよさにもつながっていって、チームの結束力が強まるといったことを実感しています。

——今回は、多くの実績をお持ちのカーコンフィギュレーターとしてLEXUSさんの案件。そして新たな領域としてHondaさんのWebGLコンフィギュレータと、ZoffさんのAmazon公式ストア向けバーチャル試着サービスという3つの事例をご紹介いただきました。浦本さんたち企画・営業チームでは様々な模索をされていると思いますが、お話できる範囲で新たな取り組みについて最後にお聞かせください。

浦本:

文化財のデジタルアーカイブ化やデジタルコンテンツ化にも大きな可能性を感じています。具体的な案件についてはお話できませんが、既に幾つかの引き合いを頂いています。文化財は有形、無形、大小様々ですが、自分たちのVRコンテンツ制作の知見などが活かせると考えています。

余談ですが最近、ドローンの国家資格(二等無人航空機操縦士)を取りました。僕は元々デザイナーだったとお話しましたが、今後も自分なりに制作現場に携わり続けたいと思っています。僕はコミュニケーションが得意なので今は企画・営業を担当していますが、ドローンを操縦できることで空撮やフォトグラメトリーなど新たな制作現場でもビジネスチャンスを拡げていくつもりです。国家資格取得に際しては会社がサポートしてくれましたし、そんな新しいことにチャレンジする姿勢を応援してくれる風土も、この会社の魅力のひとつだと思います。

求人情報

募集職種

①3DCGデザイナー

②ゲームエンジンアーティスト(UnrealEngine/Unity)

③エンジニア(UnrealEngine/Unity)

④ディレクター(制作ディレクター/アートディレクター)

⑤プロデューサー・プロダクションマネージャー

詳細はこちら

INTERVIEW & EDIT_NUMAKURA Arihito