技術革新と多様な働き方が進む中で、クリエイターはいかに実践を通じて成長していくのか。各社の教育・研修の取り組みに迫る連載企画、第3回は紺吉有限会社を紹介。後編では、オリジナル企画『REKKA(烈火)』を題材に、少人数チームでの制作を通じて磨かれる考える力と表現力に迫る。

※本記事は月刊 『CGWORLD + digital video』vol.327(2025年11月号)掲載の「クリエイターの学びの現場 第3回 紺吉」を再編集したものです。

紺吉

文久年間創業の藍染問屋をルーツとし、2022年より映像制作事業を開始。本店は新潟県にあり、東京にも制作拠点を設けている。社員約15人で劇場アニメやゲーム映像などの制作を手がける。演出講習などを通してベテランと若手が共に学び、オリジナル企画『REKKA(烈火)』にも挑戦している。

Webサイト:www.kon-yoshi.co.jp

手を入れずに導く、気づきを促すフィードバック

阿尾直樹氏(以下、阿尾):私も板野さんを見習って、若手にフィードバックする際には、なるべく自分は手を入れず、口頭説明や簡単なラフで方向性を示すようにしています。最終的には、各メンバーが自ら考え、提案できるクリエイターに育ってほしい。それが紺吉の“隠れ里”としての存在意義にもつながっていくと思います。

阿尾直樹氏

(CG演出)

CGW:三好さんは、どのような経緯で演出講習に参加するようになったのでしょうか?

三好紀彦氏(以下、三好):私はもともと老舗の映画会社でCGディレクションを担当していましたが、もっとCGによる画づくりを深く学びたいと考え、CG会社へ移籍しました。演出講習への初参加は2016年頃です。当時は、カットのレイアウトを切る際に絵コンテや演出の意図をより的確に汲み取れるようになりたいという思いがありました。

三好紀彦氏

(背景スーパーバイザー)

CGW:最近の案件では、アニメーションにも挑戦されたそうですね。

三好:現在は紺吉で背景スーパーバイザーを務めていますが、先日の案件では、戦闘機のアニメーションを5カット担当しました。アニメーターの視点を理解し、背景ディレクションの際に的確なフィードバックができるようになりたかったのに加え、「板野さんから戦闘機カットの指導を受けたい」という思いもありました(笑)。制作中、板野さんが戦闘機の模型を手にして、その場で動きを再現してくれたんです。重心移動や回転、加速などの動きを、どこをどう動かせば再現できるのか具体的に見せてもらえたことで、自分の中になかった視点を得られました。動きの正確さに加え、画面上でどう見せれば格好良く映るかという演出的な部分にまで踏み込んだ内容だったので、大きな学びになりました。

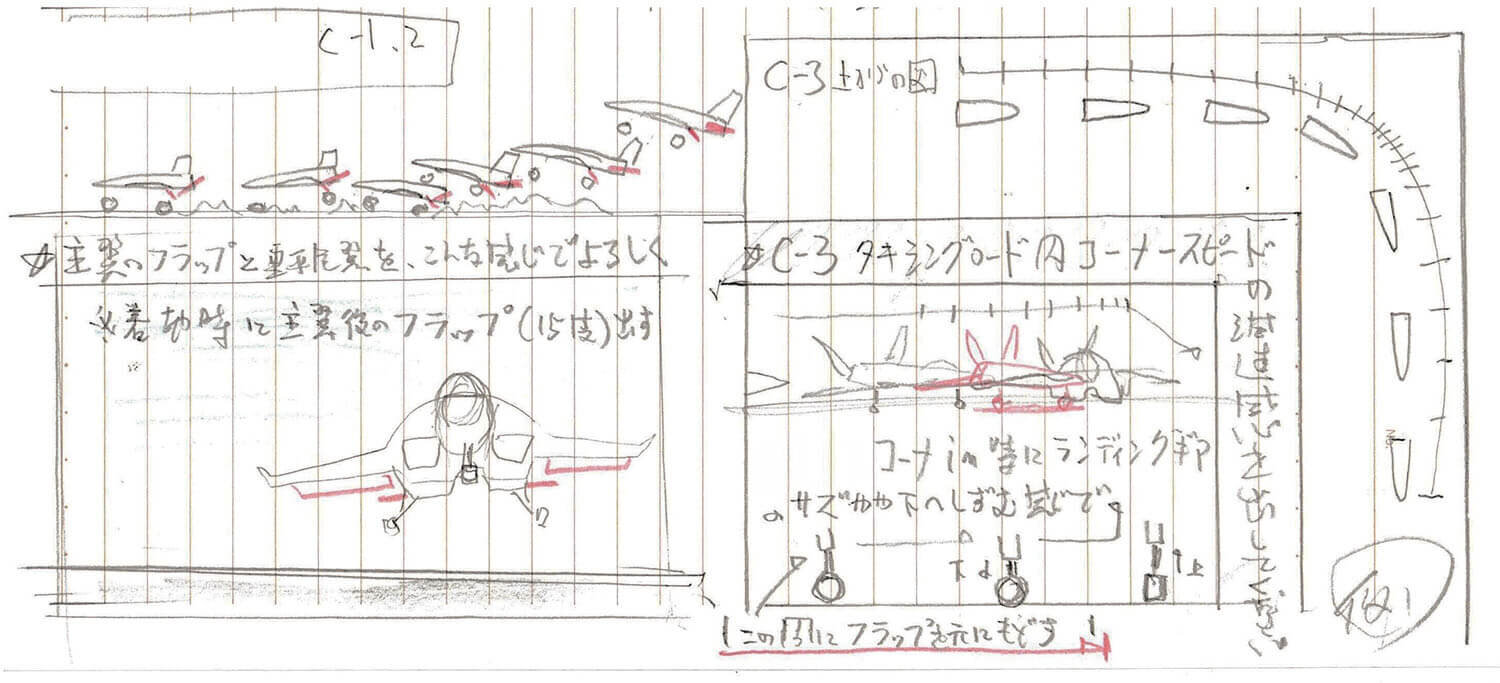

板野⼀郎氏(以下、板野):この案件のカット担当者は、戦闘機の描写経験がほぼない人が多かったので、特に入念なチェックを行いました。1カットごとに文章と図解を交えた戻しをして、その内容は全メンバーが閲覧できるようにしたんです。まず全カットを合格点の50点まで引き上げて、その後に上手い人がブラッシュアップできる状態をつくる、という手順でした。

板野⼀郎氏

(映像創作顧問)

森口博史氏(以下、森口):板野さんがチェックする際には、作業者以外のメンバーもほぼ全員出席し、フィードバックから多くを学んでいました。

森口博史氏

(アニメーションプロデューサー)

板野:後半はスケジュールの都合でチェック回数が限られるため、初期段階で最大限の指示を出す方針にしました。私が意識しているのは、アラを本人に見えるようにすることです。素人目には些細に見えるちがいでも、プロの目には致命的になることがある。オリンピックのメダリストと4位の差が1/100秒で決まるように、その差を詰められるかがプロの勝負です。「ここを直すだけで、見た目がまったく変わる」という改善点を具体的に示し、納得してもらうようにしています。

三好:技術的な精度が上がるのはもちろんですが、それ以上に「なぜ違和感が生まれるのか」に気づける視点が養われました。

戦闘機カットに対する、板野氏のフィードバックの一例

▲主翼のフラップと水平尾翼の角度、方向転換時の減速具合、ランディングギアの沈み具合などが、細かく指示されている。これはほんの一例で、実際には本にできるほどの物量のフィードバックが出されたという

方程式を超えたさじ加減。体験型授業で掴む、演出の核心

森口:対面形式だった頃は、初心者向けに双眼鏡を使った体験型授業もやっていました。まずは「アニメをつくる楽しさ」を実感してもらうことが目的です。そこで興味をもった人は、その後の技術習得や実務への入り方がスムーズになります。初参加の受講者が、授業後に目を輝かせる瞬間を何度も見てきました。小さな体験でも、それが将来の大きな作品づくりの基盤になると信じています。

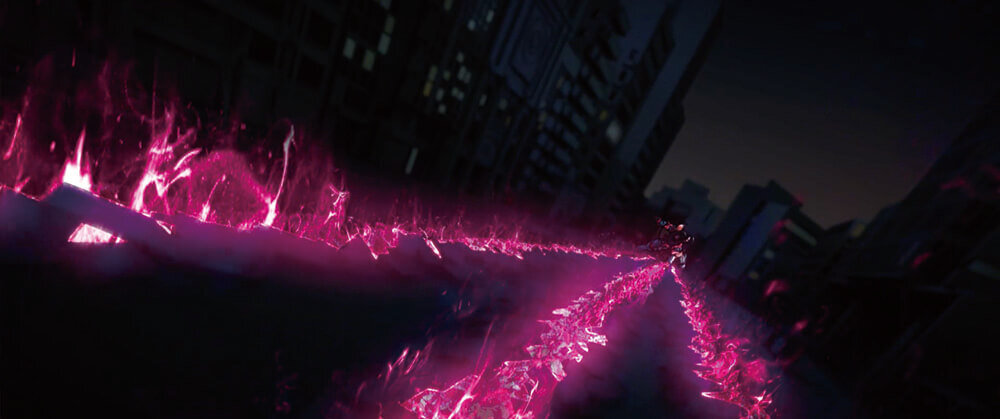

板野:本来、双眼鏡は望遠レンズとして使いますが、逆向きに覗けば広角レンズとしても使えます。例えば広角で手前の被写体を強調すれば、遠近感も誇張されて迫力や驚きを与えられる。紺吉のオリジナル企画『REKKA(烈火)』(以下、『烈火』)のコンセプトムービー終盤で、烈火が両腕を前後させるカットも、この手法を応用しています。授業ではまず、私が演出家として見せ方を実演します。TVのリモコンやパンチする手を被写体にして、レンズからの距離を5cm変えるだけで見え方が大きく変わることや、手前にいる間は減速、遠ざかるときは加速させると迫力が増すことを見せます。等速だとどうしても平板になってしまう。その後は受講者が演出側となり、ほかの受講者を驚かせる演出を実践してもらいます。「広角で撮る」という方程式を使うだけでは足りず、距離感や速度といった細かなさじ加減が映像に魂を宿す、この感覚を体験してもらうのがねらいです。「お客さんの気持ちをどう動かすか」という演出の核心に触れられるという点でも、この体験は有効です。

森口:この授業は、演出の方程式をただ知識として覚えるのではなく、「自分の手でコントロールすることで、表現へと昇華する」という実感を伴って習得できるのが大きいです。

CGW:『烈火』の制作状況も教えてください。

森口:コンセプトムービーが完成し、現在はシナリオを詰めている段階です。紺吉の主軸は劇場アニメーションやゲーム内ムービーの受託制作ですが、全リソースの約2割はオリジナル企画に充てており、『烈火』はその枠で進めている作品です。特に劇場案件は納品完了までに2年近くかかることもあるため、合間の空き時間を活用してオリジナル企画を進める体制を整えています。

阿尾:『烈火』の原案は板野さん、総監督は小中和哉さん、私は監督として演出だけでなく、アニメーション制作などの幅広い作業を担当し、三好さんは背景とコンポジットのディレクションを担っています。板野さんも自ら作画素材を描き下ろすなど、全員が専門分野を横断して制作に関わっています。

森口:『烈火』では、CGと作画の融合をテーマのひとつに掲げています。加えて、メンバーの隠れた得意分野を引き出し、新しい表現に結びつけることも目指しています。少人数体制だからこそ、ひとりができることの幅を広げ、得意分野を増やしながら成長してほしいと考えています。単なる作業のくり返しではなく、本質を理解して取り組むことで、個々の表現力や発想力が磨かれる。『烈火』は、そのための実践の場でもあるのです。

板野:『烈火』を通してプロのCGアニメーターを育成し、業界全体で通用する“柱”を増やしたいと考えています。加えて私の世代は、仕事に時間を割きすぎて家庭をもつ余裕がない人が多かった。昭和のアニメーター仲間の中には、結婚や子どもを諦めた人も少なくないです。その反省もあり、阿尾や三好には家庭と仕事を両立してほしいと思っています。

森口:家庭をもつクリエイターが、安心して学び、成長できるしくみを整えることも重要だと考えています。そうした環境づくりにも、今後さらに注力していきたいです。

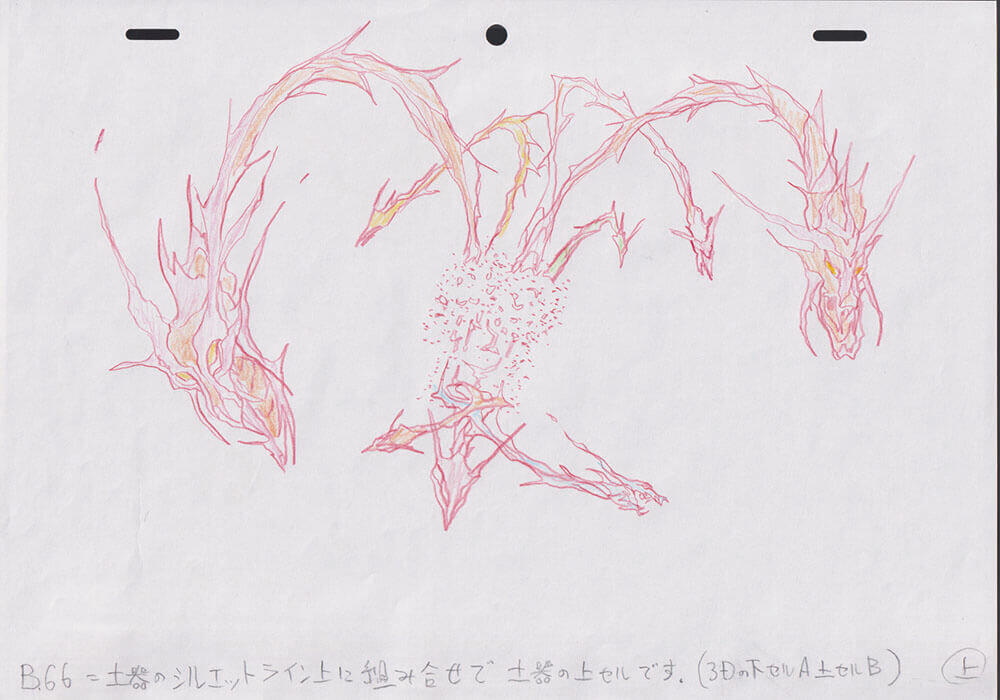

オリジナル企画『REKKA(烈火)』のコンセプトムービー制作

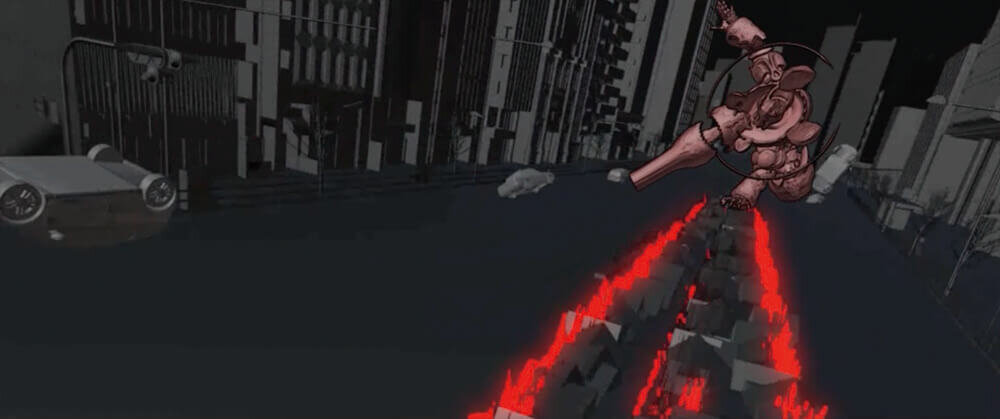

▲序盤カットの完成映像。前述の素材をスキャンし、CG背景と合成している

▲さらに反転やライト調整により終盤カットでも再利用した

「本作は少人数体制でつくっているので、助け合いや素材の流用で効率化する必要があります。こういったバンクによる節約術は、『機動戦士ガンダム』(1979〜80)時代に富野由悠季監督から多くを学びました(笑)」(板野氏)。

阿尾氏がアニメーションを手がけた、『REKKA(烈火)』終盤カットのブラッシュアップの変遷

▲初期は烈火の巨大感や、画の迫力が不足していた

INFORMATION

月刊『CGWORLD +digitalvideo』vol.327(2025年11月号)

特集:空間CG

定価:1,540円(税込)

判型:A4ワイド

総ページ数:112

発売日:2025年10月10日

TEXT&EDIT_尾形美幸/Miyuki Ogata(CGWORLD)

文字起こし_大上陽一郎/Yoichiro Oue

PHOTO_弘田 充/Mitsuru Hirota