ハイエンドワークステーションが支える「リアリティ」の追求 ―― CGアーティスト・Kazuya Ohyanagi氏×HP Z2 Tower G1i Workstation

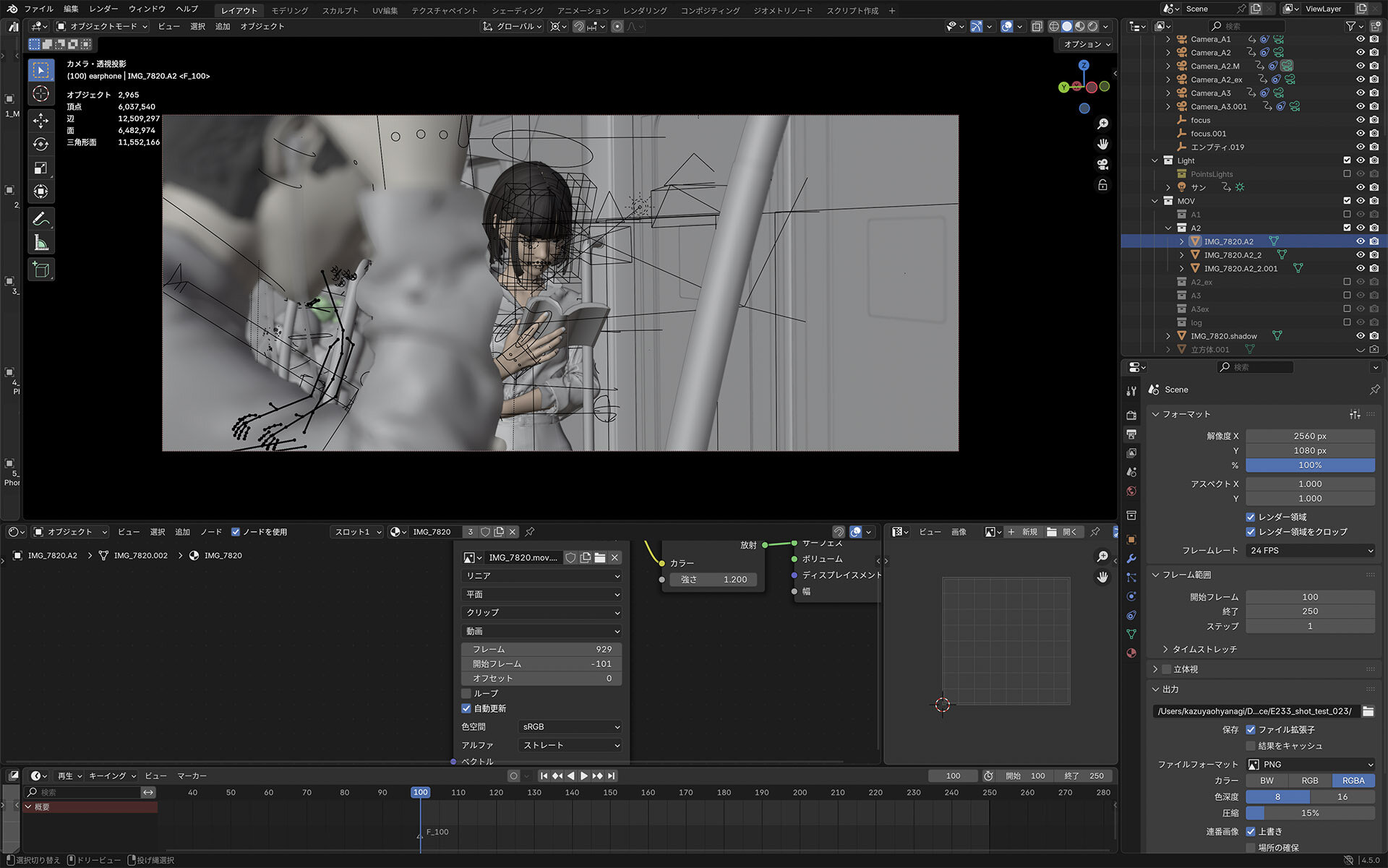

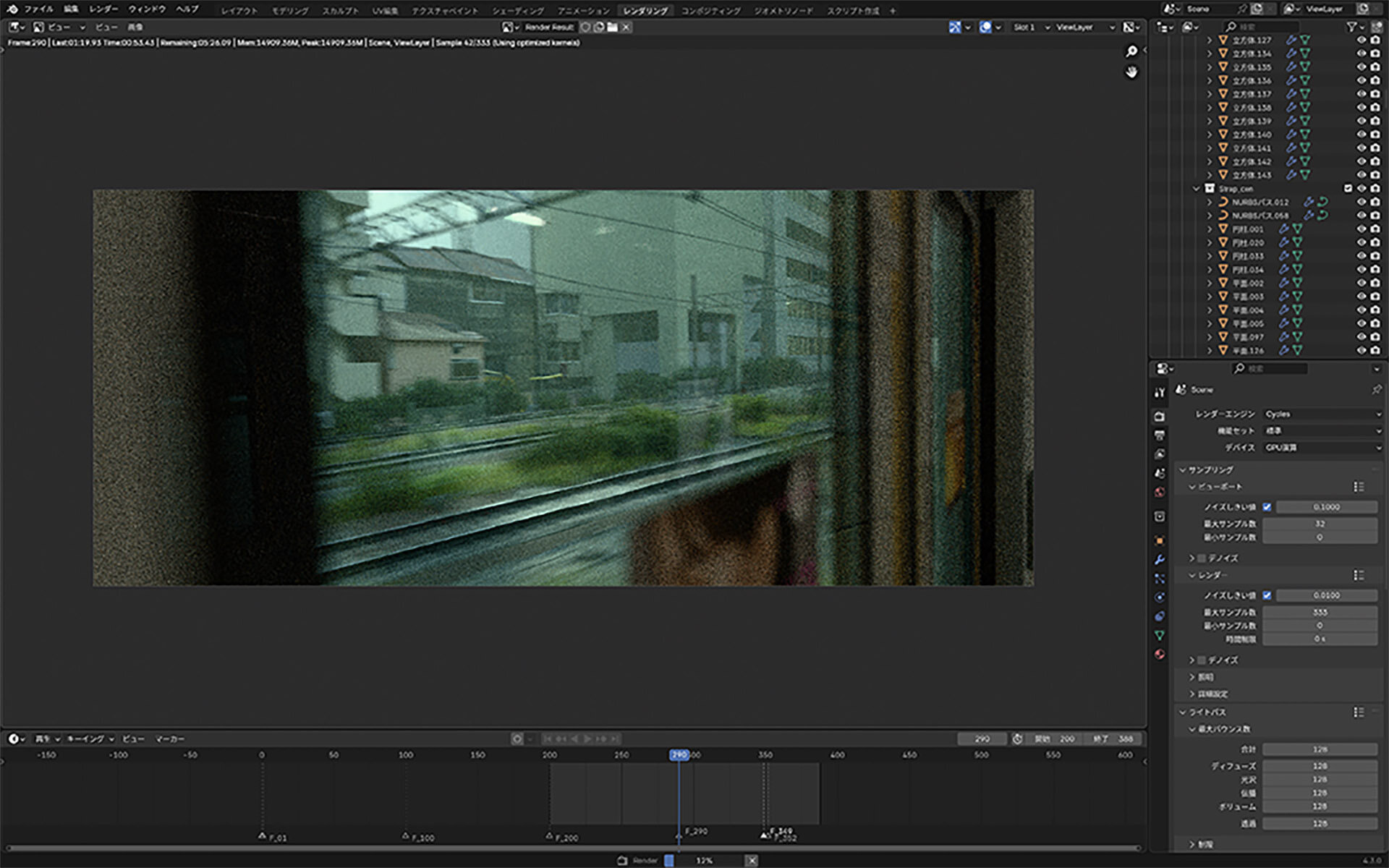

若手CGアーティストとしてここ数年のうちに一気に頭角を現したKazuya Ohyanagi氏(以下、Kazuya氏)。Blenderを巧みに操り生み出された数々の作品はSNSを中心に発表され、その圧倒的なクオリティと独特の世界観で多くの人々を魅了し続けている。現在はショートフィルム『ARIADNE(アリアドネ)』(2026年公開予定)の制作に集中している。

本稿では、彼のクリエイションの根幹にある哲学、メインツールBlenderへの想い、そして自身の創作を貫く上で欠かせない制作環境のあり方をひも解いていく。制作環境であるマシンはKazuya氏にとって、クリエイションにストレスなく集中させてくれる相棒のような存在。今回用意した日本HPのワークステーション「HP Z2 Tower G1i Workstation」は、その実力を遺憾なく発揮してくれた。

Kazuya Ohyanagi

CG業界から商業作品に携わった後、独立。現在は少人数で制作するオリジナル作品にこだわり、大規模化・商業化・消費化が進むコンテンツ業界において、新たな価値と体験を模索している。現在、オリジナルショートフィルム『ARIADNE』を制作中。

X:@kazuyaohyanagi

Instagram:@kazuyaohyanagi

コロナ禍での出会いから始まったCG制作の日々

Kazuya氏がCG制作の世界に足を踏み入れたのは、高専在学中の17歳の頃。折しも世界中がコロナ禍に見舞われた時期だ。多くの学生同様、彼もまた時間に余裕ができた。「それまではベッドでひたすらYouTubeを見続けるような生活でした。そんな中で、たまたまBlenderのチュートリアル動画がおすすめにながれてきたんです」(Kazuya氏)。

それは、Blenderアーティストとして著名なTom Studio氏の動画だった。無料でこれほどのクオリティのものがつくれるのか、という驚き。そして、もともと工作や絵を描くことが好きだったKazuya氏にとって、PCで完結する創作活動は非常に魅力的に映った。

一度Blenderに触れると、その魅力にのめり込んでいった。高専の授業中もBlenderを立ち上げて夢中で作品を制作し、完成作品をSNSに投稿し続けた。学生ならではの自由な時間と、彼の創作への情熱が相まって、その作品は日に日に多くの人々の目に留まるようになる。

「毎日作品をポンポン上げていたら、結構見てもらえるようになってきました。当時はメタバースやNFTといった言葉が注目され始めた時期で、Blenderブームの波に乗れたことも大きかったと思います」(Kazuya氏)。

SNSでの活動をきっかけとして、企業からも声がかかるようになる。MVや広告、プロダクトのイメージ制作など、学生でありながらプロの仕事を請け負うようになった。そして高専3年の頃、バーチャルヒューマンなどを手がけるAwwからインターンの誘いを受け、高専を中退して上京する。

Awwで約1年半、プロの現場で経験を積んだKazuya氏だったが、次第に自身の創作活動への想いが強くなっていく。2024年、彼は商業の仕事から距離を置き、自主制作に専念する道を選んだ。金銭的に苦しいなか、何かに狂ったように作品をつくり、考え続けたという。

そこに好機が舞い込んだ。きっかけは、高専時代の研究発表で出品したCG映像作品がある企業の社長の目に留まったことによる繋がり。金銭面での苦しさと創作意欲の狭間で苦しむKazuya氏の状況を社長が知り、支援を申し出たのだ。

「その方と一緒にStudio MIXという会社を立ち上げて、自分は取締役として所属し、給料をもらいながら自主制作に集中できる環境をいただきました。本当にギリギリのタイミングだったので、この出会いがなければ今の自分はありません」(Kazuya氏)。

現在、彼は2026年末の完成を目指し、約10分のショートフィルム『ARIADNE(アリアドネ)』の制作に全精力を注いでいる。昨年制作したコンセプトフィルムは、世界最高峰のアニメーション映画祭であるアヌシー国際アニメーション映画祭のMIFAブースに出展されるなど、国内外から大きな期待が寄せられている。

Blenderによるクリエイションとリアリズムへのこだわり

Kazuya氏の創作活動において、Blenderは切っても切り離せない存在だ。キャリアの初期から一貫してBlenderをメインツールとして使用し続けている。その理由について、彼は自身の「思考回路との馴染み」を挙げる。

「MayaやHoudini、Fusion 360など他のソフトもひと通り触ってはみたのですが、Blenderが一番自分の考え方に馴染んでいました。たまに、脳みそが直接繋がっているんじゃないかと感じる瞬間があるほど、操作感が心地良いんです」(Kazuya氏)。

インターネットにあふれる情報も、彼の創作活動を支える重要な要素だ。エラーや疑問点に直面しても、検索すればすぐに解決策が見つかる。このスピード感が、思考を中断させることなく、創作への没入感を維持させてくれるという。「感覚的なスピード感を損なわないという意味で、情報へのアクセスのしやすさは非常に重要です。そういった総合的な体験がBlenderの魅力だと思います」(Kazuya氏)。

Kazuya氏の作品を特徴づける、フォトリアルでありながら幻想的な世界観。その根底には、「リアリズム」への徹底的なこだわりがある。しかし、彼が追求するリアリズムとは、単なるフォトリアリズムとは一線を画す。

「作品を見ていて、ふと我に返ってしまう『興醒めする瞬間』というものがあります。どれだけ写実性を高めても、その瞬間は訪れる。自分が最もこだわっているのは、鑑賞者を作品の世界に没入させ続け、興醒めさせないためのリアリティです」(Kazuya氏)。

その作品に内在する「クオリア(感覚質)」から逸脱した時に、人は興醒めを覚えるとKazuya氏は言う。例えば、シリアスな作品の主人公の名前が「ポテトチップス」だったら、その名前が呼ばれるたびに世界観が揺らいでしまう。そうした世界観の根幹を揺るがす要素を徹底的に排除し、作品世界の強度を高めること。それが、彼が最も重要視する制作上の指針だ。

コロナ禍以降、SNSを主戦場に、Blenderを使ってハイクオリティな作品を発表する若手クリエイターが急増している。彼らの存在を、Kazuya氏は「後輩でもありライバル」と捉えている。

彼自身、SNSへの投稿をひとつの「完成」と定め、区切りをつけることで成長してきた。作品は、つくり手の元を離れ、誰かに見てもらうことで初めて意味を持つ。鑑賞者がどう感じるか、そして完成させた作品を自身で客観的に見てどう思うか。そのサイクルこそが、クリエイターを成長させる上で最も重要だと彼は考えている。

「Blenderは本当に楽しいソフトで、作業自体にエクスタシーを感じるほど。でも、その自己満足で終わらせずに、最後は風呂敷を畳んで世に出すことが大切。作品がもたらす感情の動きこそが創作の目的なので、私自身も含めて、これから創作を始める方は作品を"完成させること"を一番に見据えて制作できるのが理想だと思います」(Kazuya氏)。

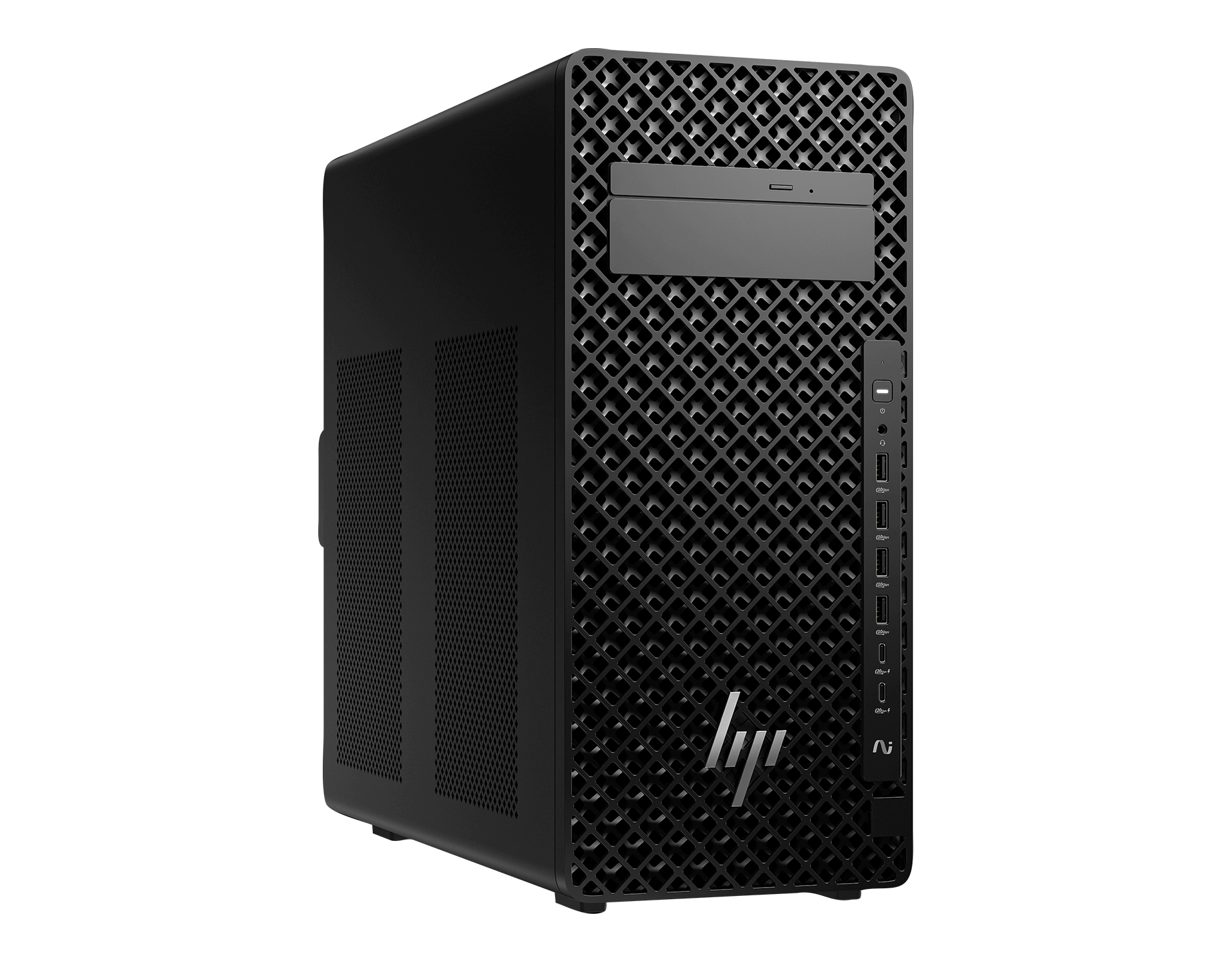

HP Z2 Tower G1i Workstation—— ワークステーションのイメージを覆す、洗練されたデザインと静音性

自主制作という、自身の内面と深く向き合う創作活動には、思考を止めないための制作環境が極めて重要になる。Kazuya氏はメインマシンにはMacBook Proを、レンダリング専用機には別途ハイスペックなWindowsマシンを使用している。今回編集部は、日本HPのワークステーション「HP Z2 Tower G1i Workstation」をKazuya氏に貸与し、数週間の試用期間でパフォーマンス面とクリエイティブへの貢献についてのレビューを依頼した。

- CPU

インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 285K

- GPU

NVIDIA® GeForce RTX™ 5090

- メインメモリ

192GB

- ストレージ

2TB SSD×2

これまでHP製品に本格的に触れる機会はなかったというKazuya氏だが、「HP Z2 Tower G1i Workstation」の試用にあたってまず、筐体デザインにポジティブな驚きを感じたという。

「ワークステーションというと、無骨で何の変哲もない筐体というイメージがありました。『HP Z2 Tower G1i Workstation』はちがいました。デザイン性も考慮されていて、前面の吸気口の形状も面白い。こういうバリエーションもあるんだ、と純粋に驚きました」(Kazuya氏)。

また、特筆すべきはそのコンパクトさだ。彼が現在レンダリング用に使用しているBTOマシン(NVIDIA® GeForce RTX™ 4090搭載)と比較しても、約8割程度のサイズ感だという。「内部の配線にこだわり、エアフローを最適化することで小型化を実現していると聞きました。GPUの発熱によるケーブル溶解問題などが話題になる中で、メーカーによって検証され尽くした設計であるという点は、大きな安心感に繋がります」(Kazuya氏)。

スペックに現れない部分で彼が高く評価したのが「静音性」だ。「本当に起動しているかわからないくらい静かでした。創作に集中している時、マシンの騒音は思考を妨げるノイズになり得ます。その点において、この静かさは非常にありがたい」(Kazuya氏)。

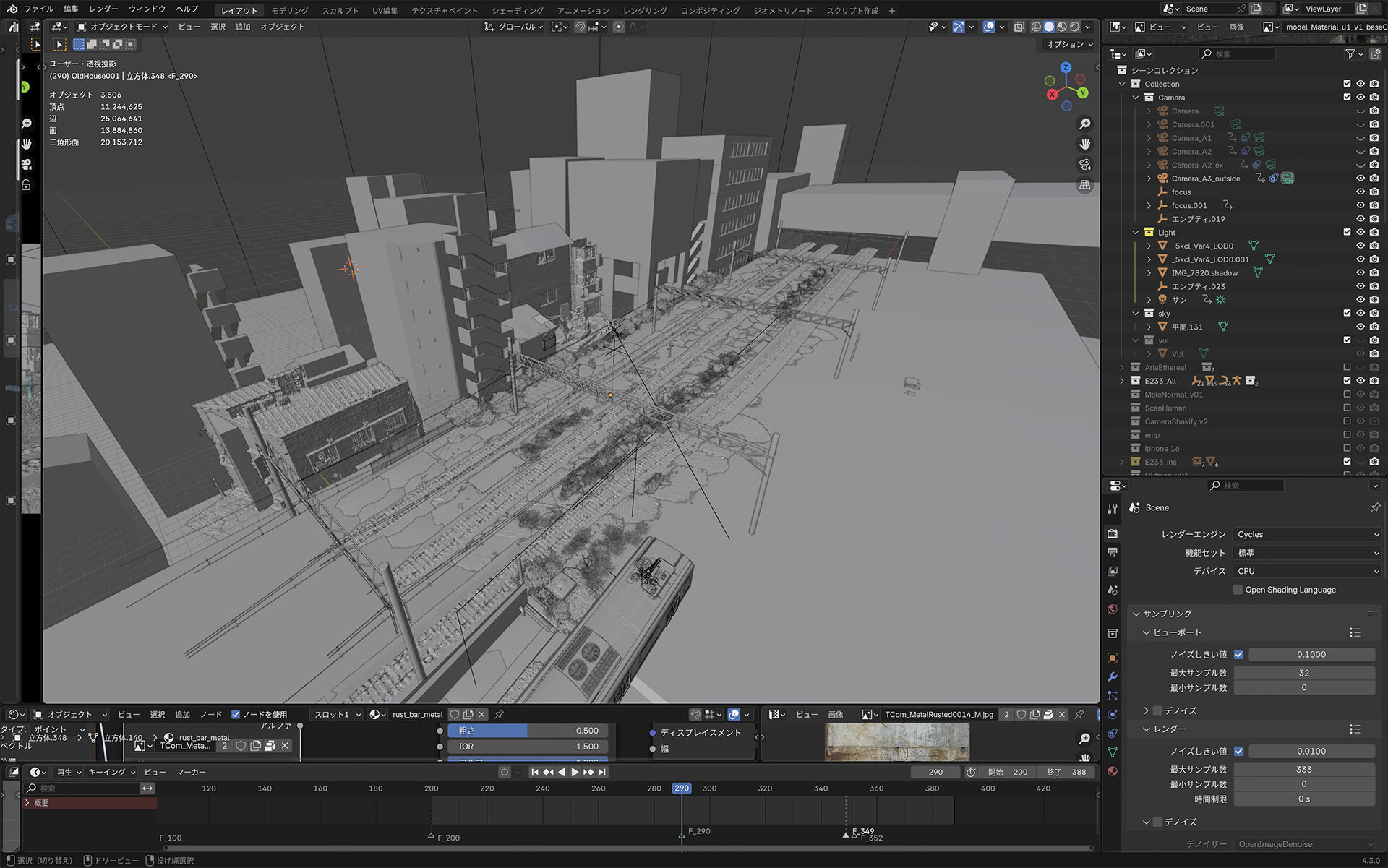

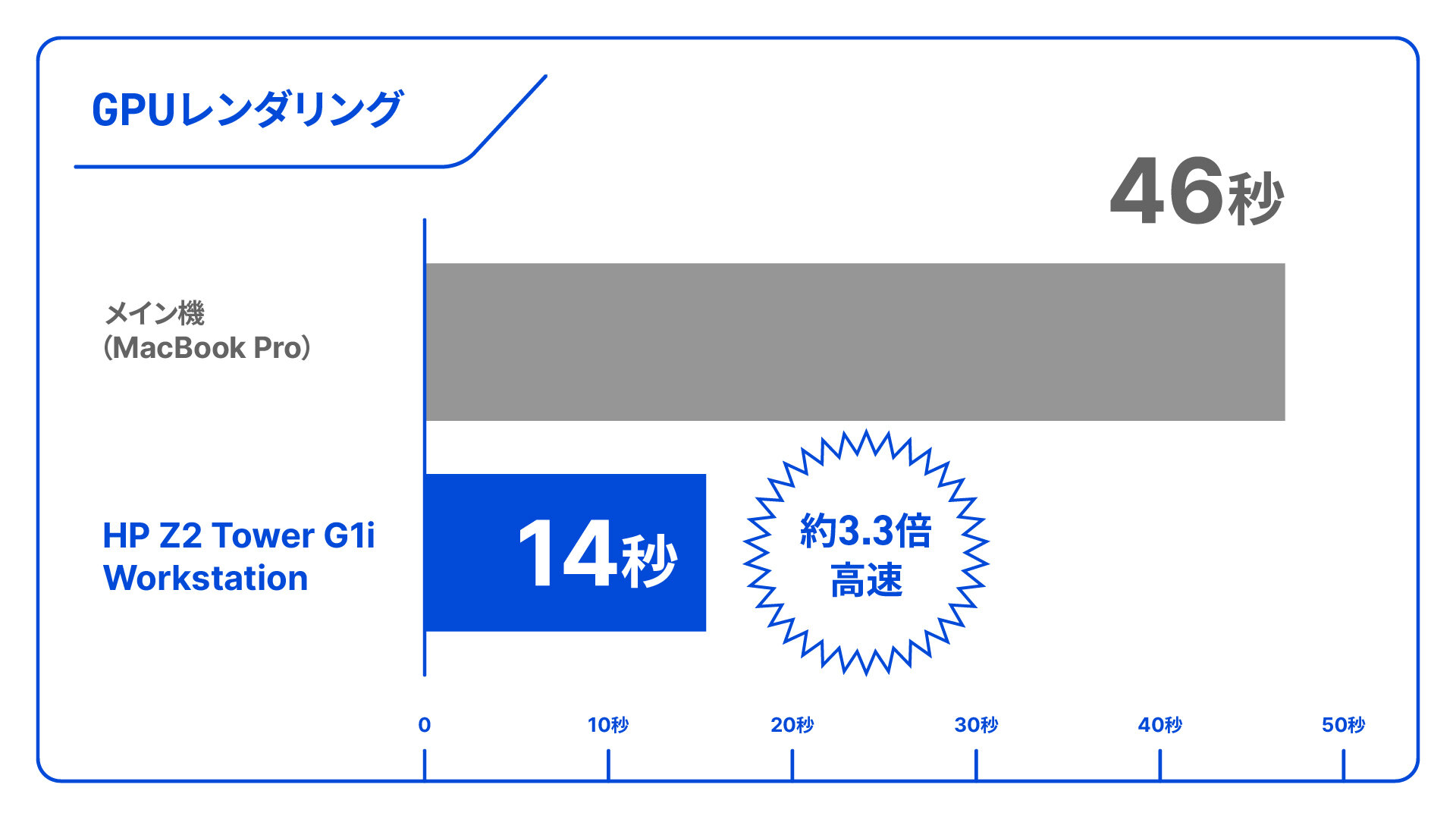

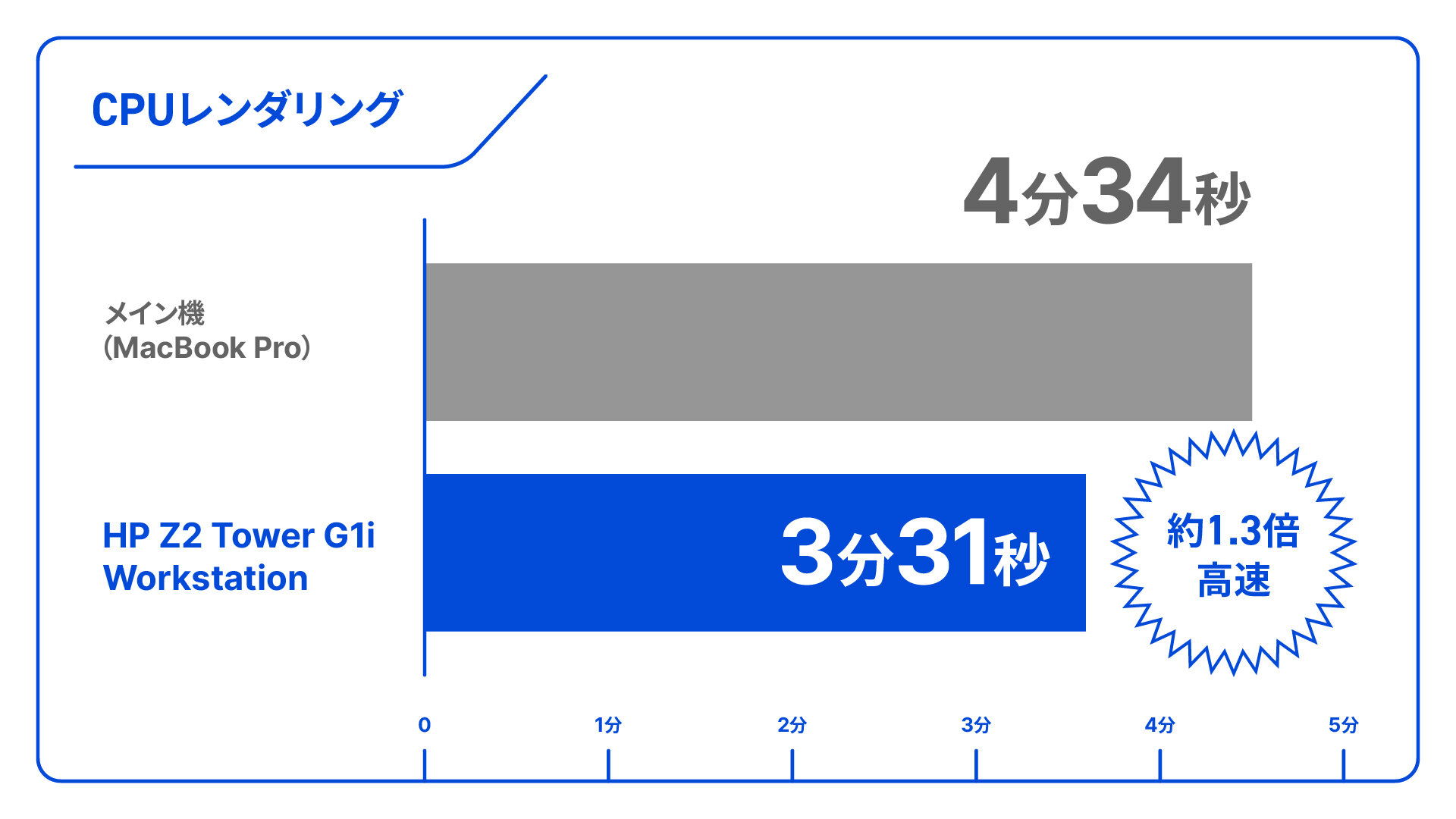

【検証】レンダリング速度比較

今回は、Kazuya氏が現在制作中の『ARIADNE(アリアドネ)』のシーンデータを用いて、レンダリング速度の比較検証を実施した。比較対象は、彼のメイン作業機であるMacBook Pro(M3 Max、128GB RAM、16コアCPU/40コアGPU)と、レビュー機であるHP Z2 Tower G1i Workstation(インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 285K、192GB RAM、NVIDIA® GeForce RTX™ 5090)だ。BlenderのCyclesを使用し、1枚の静止画をレンダリングした。

結果は一目瞭然だ。GPUレンダリングにおいては、HP Z2 Tower G1i WorkstationがMacBook Proに対して3倍以上の速度を記録。CPUレンダリングにおいても1分以上の差がついた。「GPUの速度は予想通りでしたが、やはり速いな、という素直な感想です。CPUについてはMacがかなり優れていると思っていたところ、これだけ差が出たのは興味深いですね」(Kazuya氏)。

このシーンは150フレームのアニメーションを想定しており、単純計算するとMacBook Proでは約112分かかるレンダリングが、HP Z2 Tower G1i Workstationでは約34分で完了することになる。この差は大きい。

レンダリング速度の向上は、クリエイターに何をもたらすのか。一般的には「試行錯誤の回数を増やせる」「作業効率が上がる」といったメリットが挙げられる。もちろんKazuya氏もその点を認めつつ、彼が最も大きな価値を感じるのは、創作における「精神的な側面」への貢献だという。

「最近は、作品の中身を考えたり、自分と向き合ったりする時間を非常に多く取っています。制作全体で見ると、実はこの時間が最もカロリーを消費する。そんな時、背後に『HP Z2 Tower G1i Workstation』のような高速なレンダリング環境が控えているという事実は、無駄な心配をせずに済むという大きな安心感を与えてくれます」(Kazuya氏)。

Kazuya氏にとってPCとは、単なる作業の道具ではない。それは、自らのイメージをストレスなく具現化するために、常に寄り添う頼れる相棒だ。

「PCは、自分の脳の内容を映し出す鏡のような存在です。だからこそ、そこには直感性や、使っていて心地よいと感じる感覚的な部分を求めます。そういう意味でも、『HP Z2 Tower G1i Workstation』は多くのクリエイターにとって良い選択肢になるのではないでしょうか」(Kazuya氏)。

自身の創作哲学を貫くため、一切の妥協を許さない制作環境を追求する。HP Z2 Tower G1i Workstationはその厳しい要求に応え、相棒に値するマシンだ。Kazuya氏はそう認めてくれた。

TEXT__kagaya(ハリんち)