<2>生まれつつあるVR独自のノウハウ

VR市場の拡大にともない、世界中から多くの企業がVRコンテンツの開発に参入しつつある中、VR特有の開発方法の発展が迫られている。VRコンテンツの開発には既存の家庭用ゲーム機の開発方法論が応用できる部分もあるが、そのまま持ち込んだだけではVRならではの「没入感」や「実在感」をうまく表現できない場合も少なくない。

著者が代表を務めるVRゲーム専門開発会社よむネコでは、VR専用のマルチプレイヤーRPG『Project BK(仮称)』を開発中だ。2018年内の発売を予定しており、まず、10数分の体験時間のデモ版を3月上旬にリリースする予定である。現在のよむネコの開発スタッフは、家庭用ゲームとスマートフォンの開発経験者が混在しており、VRの開発は初めてというスタッフも少なくないが、今回のデモ版の開発でも、VRコンテンツ専用に新しく様々なノウハウを蓄積していくことの重要性が明らかになった。

VRRPG『Project BK(仮称)』デモ版のゲーム画面

そもそも、VRは一般的なゲームの描画に比べ、表示されていない部分もユーザーの首の動きによってすぐに表示させる必要があり描画範囲が広いため、ユーザーに見えていない範囲も描画しておく必要がある。さらに、VRでの快適な体験を維持するために、90fpsと高フレームレートで固定することが求められるため、既存のモニターに比べ6~7倍のレンダリングコストがかかると言われている。軽量化を行う技術が次々に開発されているものの、どの程度の情報量を画面内に表示すると適正なのかを見極めることは、容易ではない。

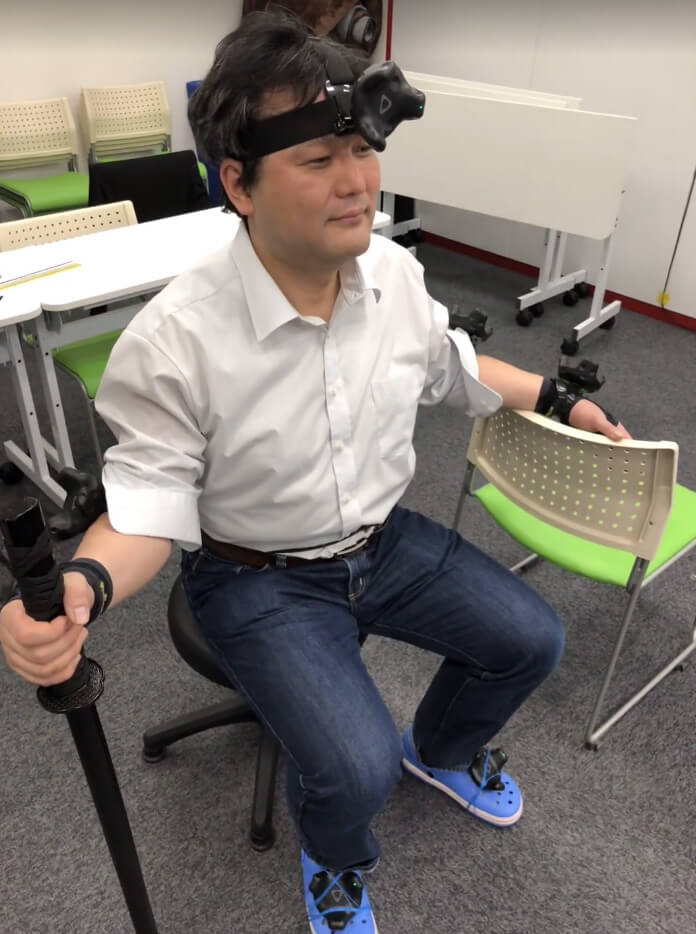

よむネコでのOculus Riftを使ったプレイテストの様子

VRの場合、映像が豪華になるほど、体験がリッチになるのかというと必ずしもそうではない。シンプルなポリゴンとテクスチャで構成されているオブジェクトでも、VRの体験では迫力が出ることは少なくない。

よむネコの開発チームでは、背景アセットの制作にHoudiniを積極的に導入している。背景デザインのコンセプトを20世紀以降の近代建築と定義した上でアセットをつくり込んでいるのだが、基本的な背景の構成をUnreal Engine 4上でシンプルなオブジェクトで構成したホワイトボックスで作成し、それを装飾する上で、Houdiniのプロシージャルを使ったモデルに置き換えて、リッチに感じられるように変えていく。全体をリッチにするのではなく、ポイントを絞ってリッチにすることで、負荷を大きくすることなく、VRの体験を豪華に感じられることが確認できている。

また、エフェクトの重要性は、VRの体験を生み出すためにさらに重要になりそうだ。しかしVR用に考慮してつくり直す必要がある。既存のゲームで使われる一般的な2Dのアニメーションエフェクトでは、VR空間では当然のことながら板状に見えてしまうために、不自然に感じられてしまう。一方で、GPUを使った3Dパーティクルは計算が重い傾向があるため、フレームレートを落としてしまう要因になりがちだ。そのため、プレイヤーとエフェクトが表示される距離に応じて同じようなエフェクトでもちがうルールで表示することで、立体であるかのように感じさせるエフェクトの開発を進めている。

『Project BK(仮称)』デモ版に登場するVR向けのパーティクル、Houdiniを使ったモデル(台座部分)、IKinema Orionのアニメーションを合成したカットシーンのスクリーンショット

VRによって登場した技術で、コンテンツ制作を省力化できる可能性のある技術も登場している。英IKinema社がIKinema Orionという、HTC VIVEとモーショントラッカーを利用して、簡易モーションキャプチャを撮影することのできる技術を2017年より販売している。『Project BK(仮称)』のデモ版では、試験的にボス登場のカットシーンの制作に導入しているが、ボスの巨大感の演出には大きく成功できており、今後、ゲーム中の様々なカットシーンに活用できると思われる。腕や指の動きなどは別につくらなければならないという制約はあるが、ハードとソフトを全て揃えても、簡易モーションキャプチャのシステムを15万円あまりで確立できるため、特に中小の開発スタジオにとっては有望な技術となりそうだ。

先にも述べたように、現在、VR市場は本格的な普及期に入ろうとしており、市場規模の拡大が進んでいる。一方で、より優れたVRコンテンツを開発するために求められる新しいノウハウも次々に登場してきており、何を独自技術として使うのかという見極めが、ますます必要になっている。VRに参入するのにいつが適正かという意見を聞くことが多いが、適切にキャッチアップできる状態を維持するためには、今こそがもっとも重要なタイミングではないだろうか。