スタッフたちの成長と組織としての体制強化の下、 大スケールかつ、638ショットという大物量のVFXを3Dベースで制作。Spade&Co.の中核スタッフたちが、モデル制作からショットワークまで、そのこだわりを語る。

Netflixにて独占配信中

www.netflix.com/title/81629968

日本人なら誰もが知っている、新幹線の実在感を最大限に高める

昭和を代表するパニック映画の傑作『新幹線大爆破』。そのリブート版が、今回紹介するNetflix映画『新幹線大爆破』である。オリジナル版の続編的な面もあるが、映像表現としてはモダンで、VFXも非常にハイクオリティ。そんな本作のVFXヘッドスタジオを務めたのがSpade&Co.である。

「ラストシーンの大爆破は特撮をベースにすることが決まっていましたが、新幹線という日本人の多くが一度は乗ったことがあってなじみがある乗り物を、どうやってリアリティを高めていくのか。それこそがVFX制作の基本方針でした」と、塙 芽衣VFXプロデューサーはふり返る。

2023年2月から約1年をプリプロに費やした後、2024年2月にクランクイン、4月末にクランクアップ(特撮パートの撮影は5月に実施)。オフライン編集を経て、ショットワークに着手したのは6月中旬であった。

「最終的にVFXショットは681に達しました。納品は12月上旬に決まっていたので、約5ヶ月で仕上げる必要があったため、できるだけ作業効率を高めて、一定のクオリティラインを保つために特にショットワークについては9割以上を内製することにしました」(塙氏)。

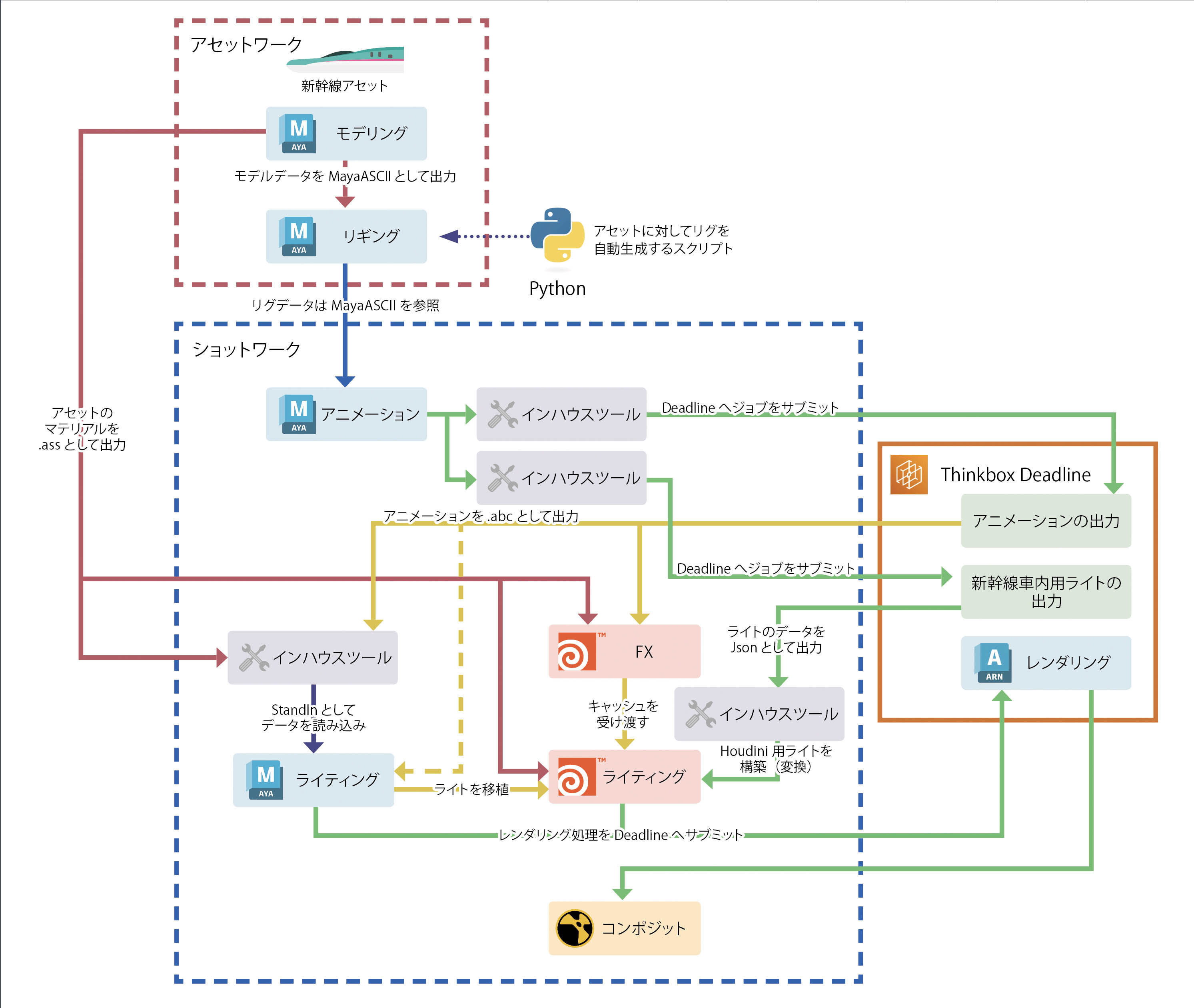

内製ベースで制作するにあたり、TDチームがパイプラインを整備。様々なインハウスツールやスクリプトを作成し、ヒューマンエラーが起きやすい作業を自動化したという(後述)。

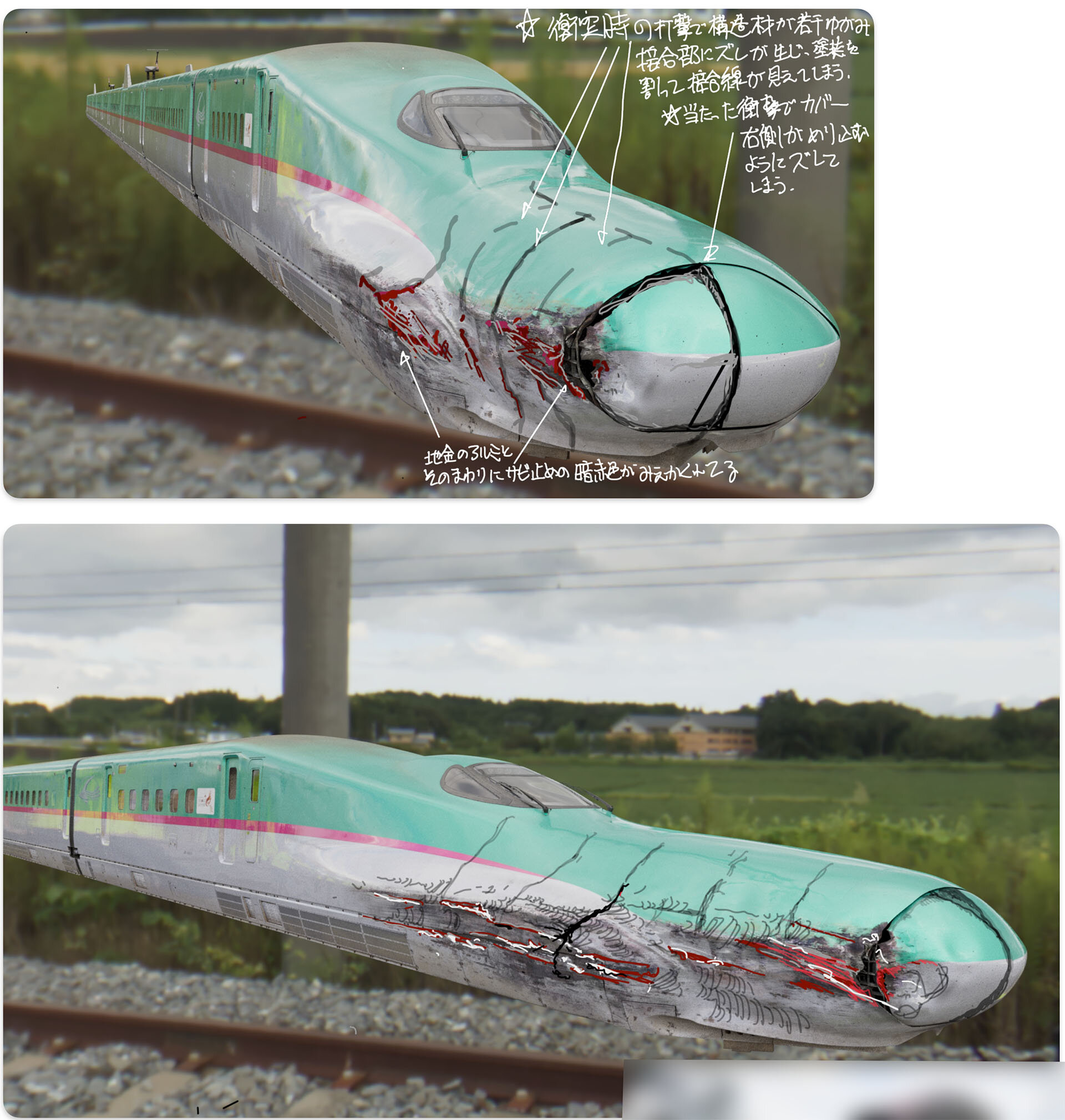

「メイン舞台でありヒーローキャラクターでもある『はやぶさ60号』は、爆弾がしかけられて他の新幹線と接触したり、一部の車両が爆破したりと様々な危機に直面します。そのためアセットはダメージモデルなど場面展開に応じて複数のバリエーションをつくる必要がありましたし、アニメーション、ライティング、FXと他部署とのデータ連携も複雑になりました。そうした意味でも社内でやりきることで全てのショットを目指したクオリティに仕上げることができました」(飯田忠士CGスーパーバイザー)。

Spade&Co.はVFX大作をハイペースで手がけているが、その体制も着実に強化されていることが伝わってきた。

<1>ワークフロー&車両モデル制作

実際の新幹線車両を内部構造から忠実に再現

大量のアセット制作とショットワークを、ハイクオリティかつ効率的に制作するにあたってパイプラインが整備された。

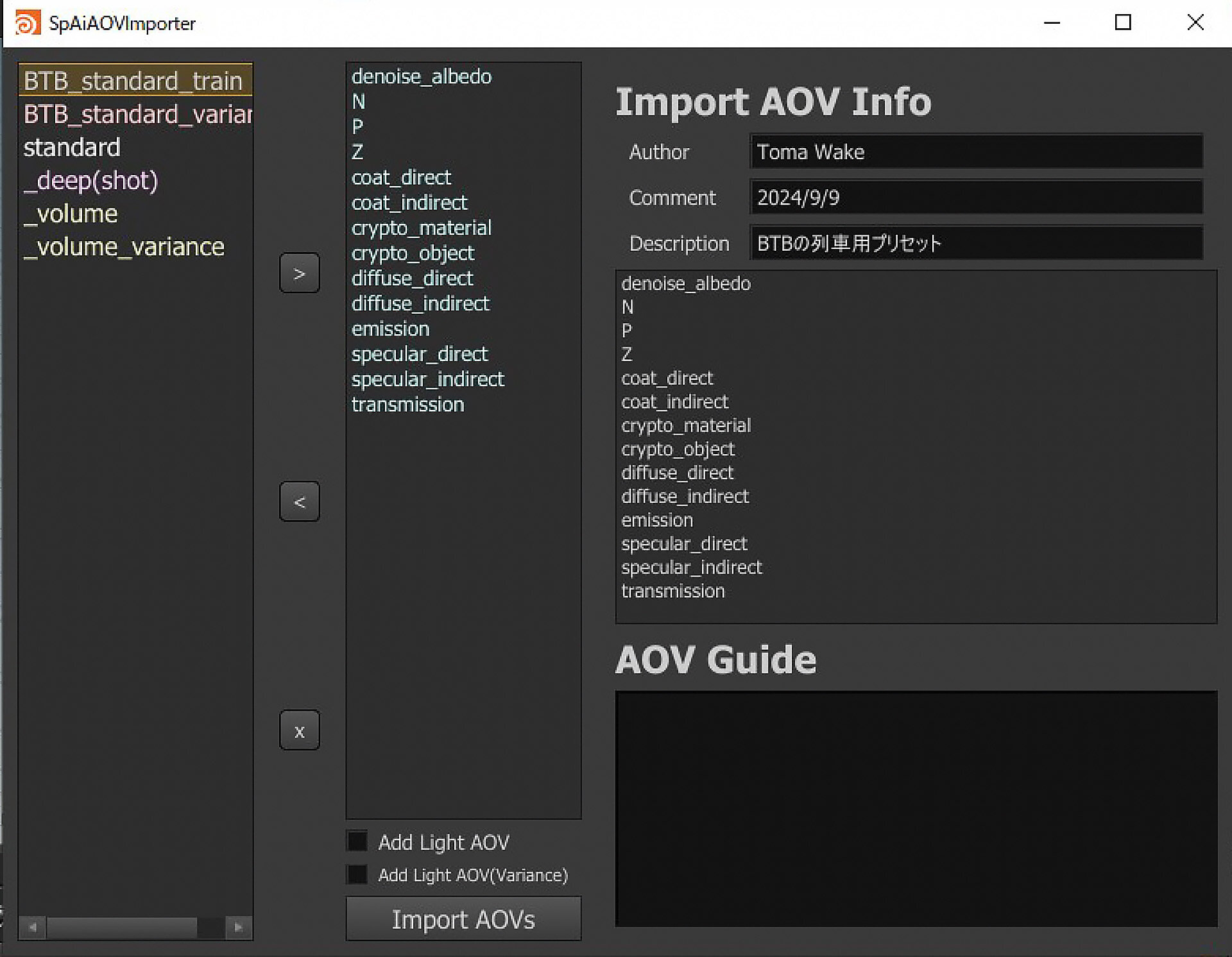

「当社では、これまでレンダラはV-Rayを使って運用してきましたが、プロジェクトの要件を再評価した結果、特にFX工程においてより効率的なワークフローを構築できると判断し、Arnoldへ移行することが決まりました。ちょうど社内でもレンダラを見直す機運があったことや、FXチームにArnoldの運用経験者が多かったことも後押しとなりました」(塚原大輔リードTD)。

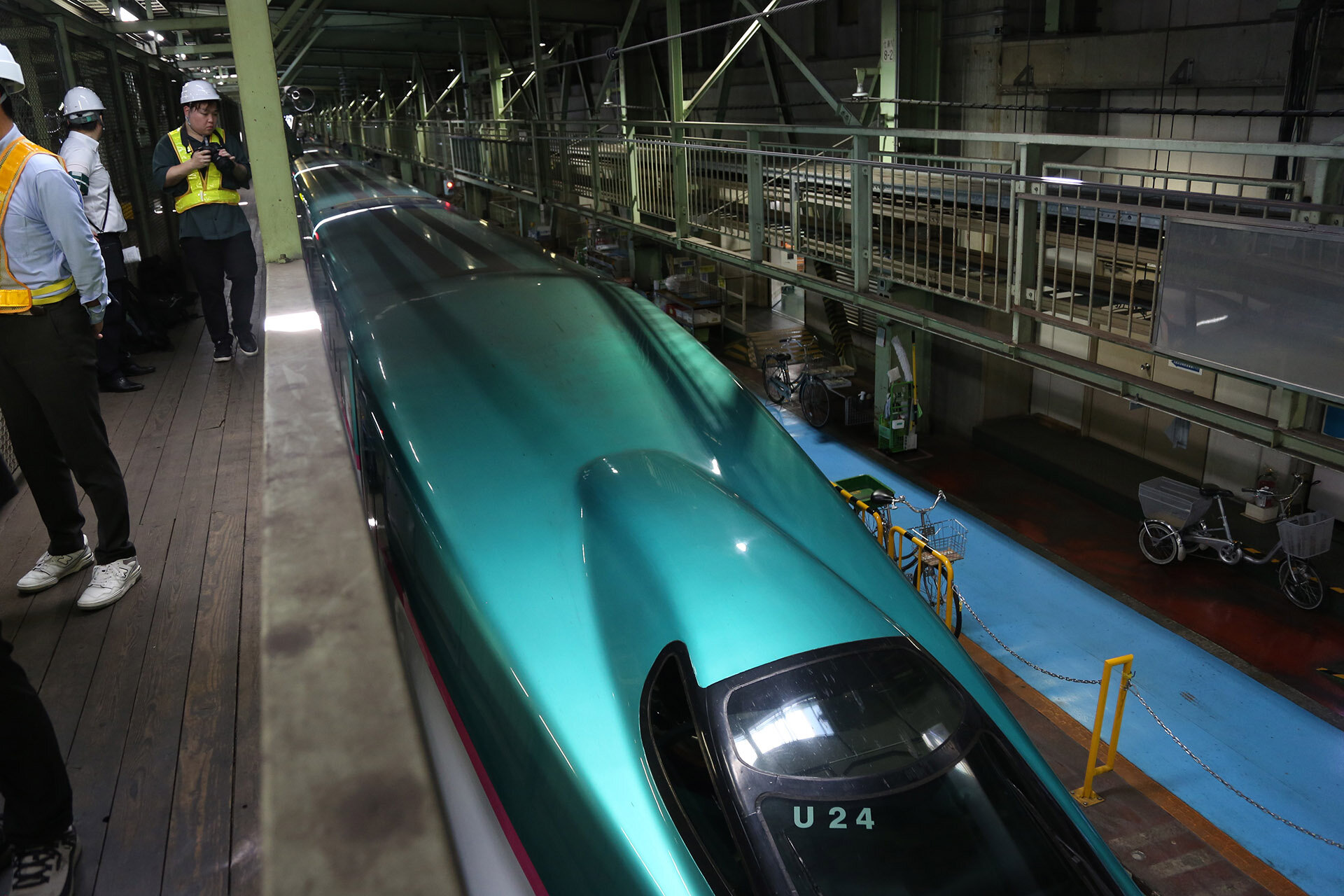

実在感のある新幹線を描く上では、JR東日本が特別に協力してくれたことにも助けられたという。

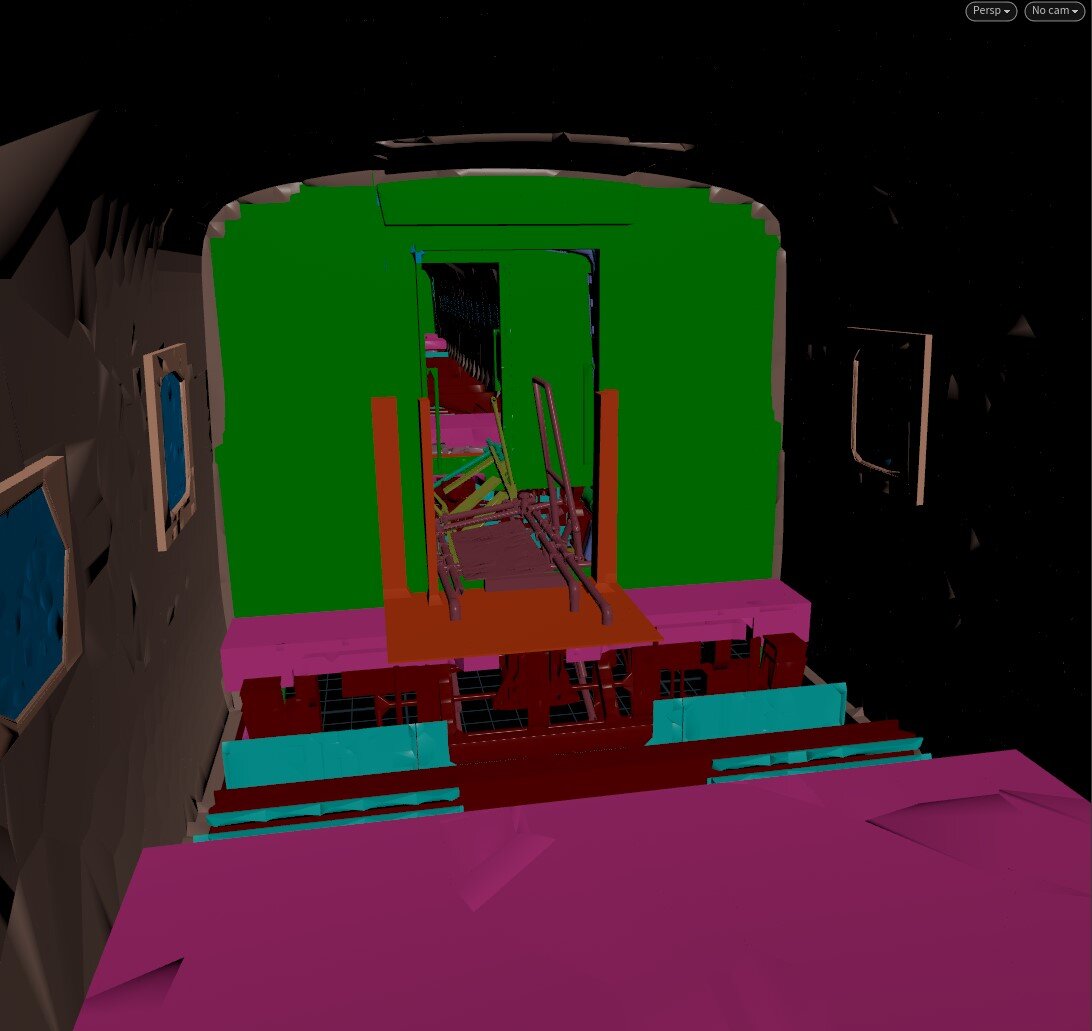

「はやぶさ60号(以下、60号)こと、E5系をはじめとする新幹線のアセットを制作するにあたり、JR東日本の車両基地で実物を見学できたことが大きかったです。パンタグラフや駆動部分といった細かなパーツまで写真を撮らせていただけたので、形状としてはなるべくを嘘をつかないようにしました」(大場勇作リードモデリングアーティスト)。

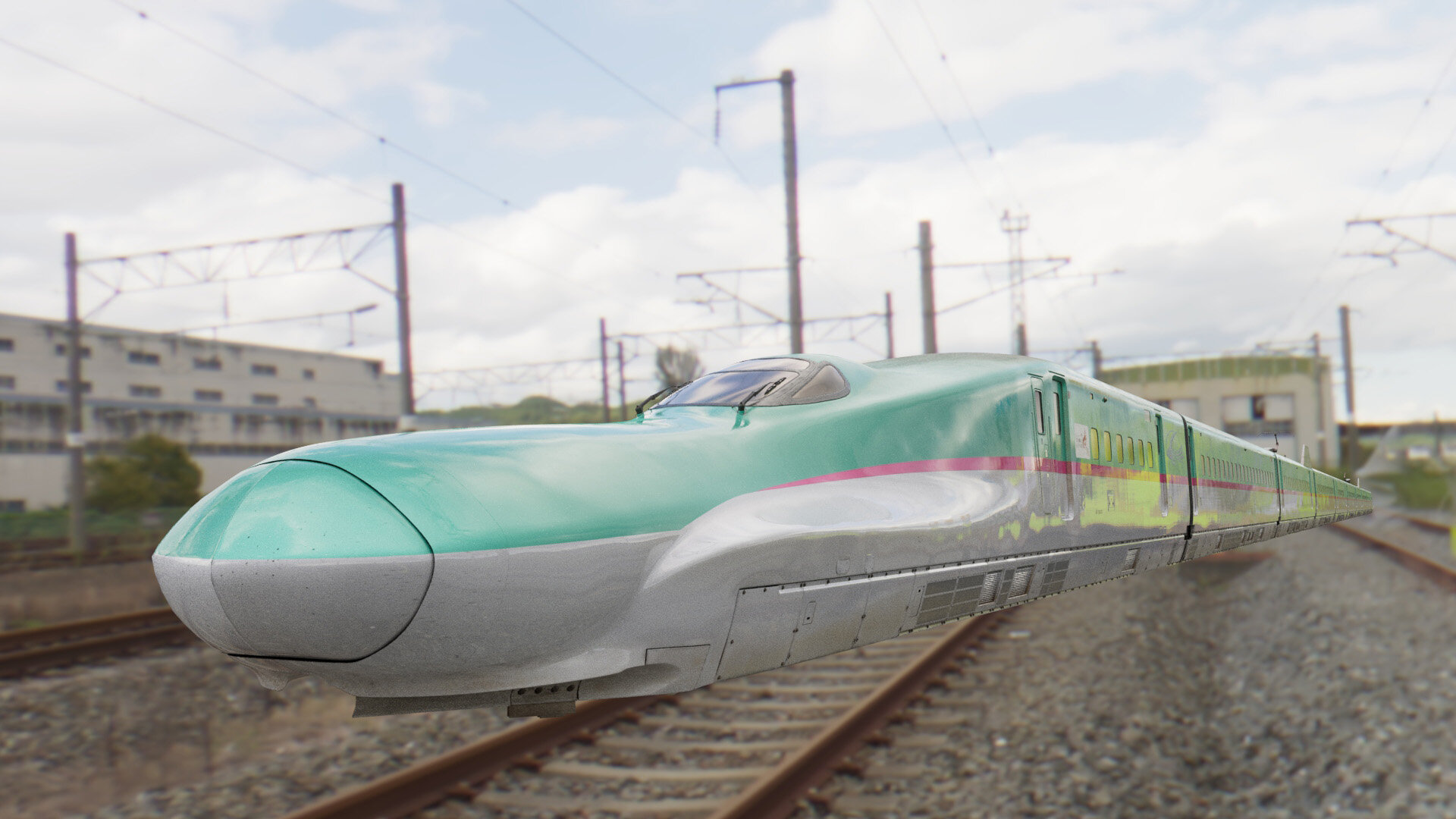

ただし、映画としての見た目の華やかさも考慮。例えば実物は少し凹凸のある質感だったそうだが、その表現はノーマルマップで行い、サーフェスとしては綺麗に整えたという。

新幹線モデルの制作は、盛岡駅シーンに登場するE6系、中盤に活躍するALFA-XとE5系の一部車両(救出号)についてはModelingCafe(現CafeGroup)に制作を依頼。一方、複数のバリエーションが必要なE5系(60号)は内製しているとのこと。

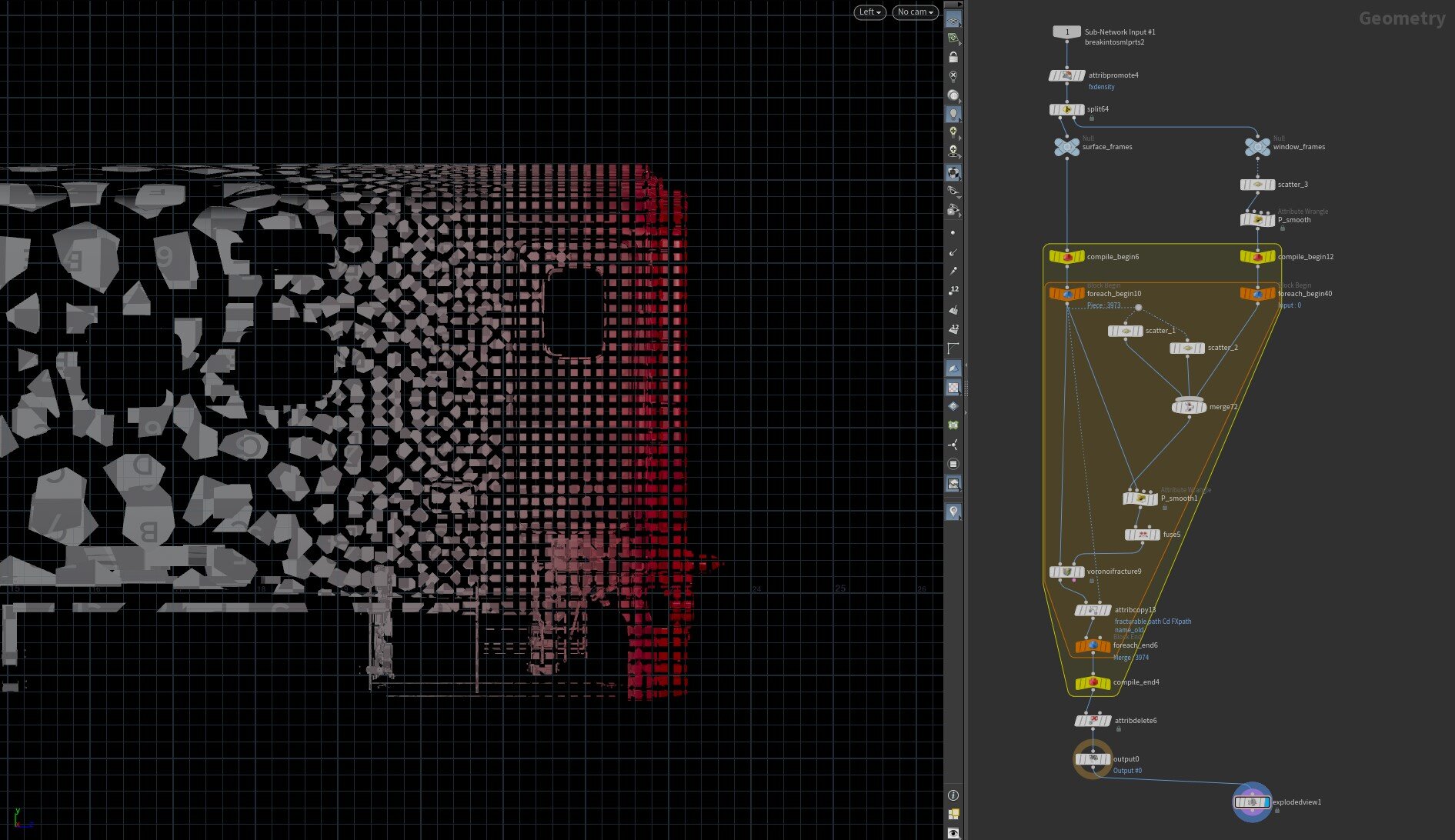

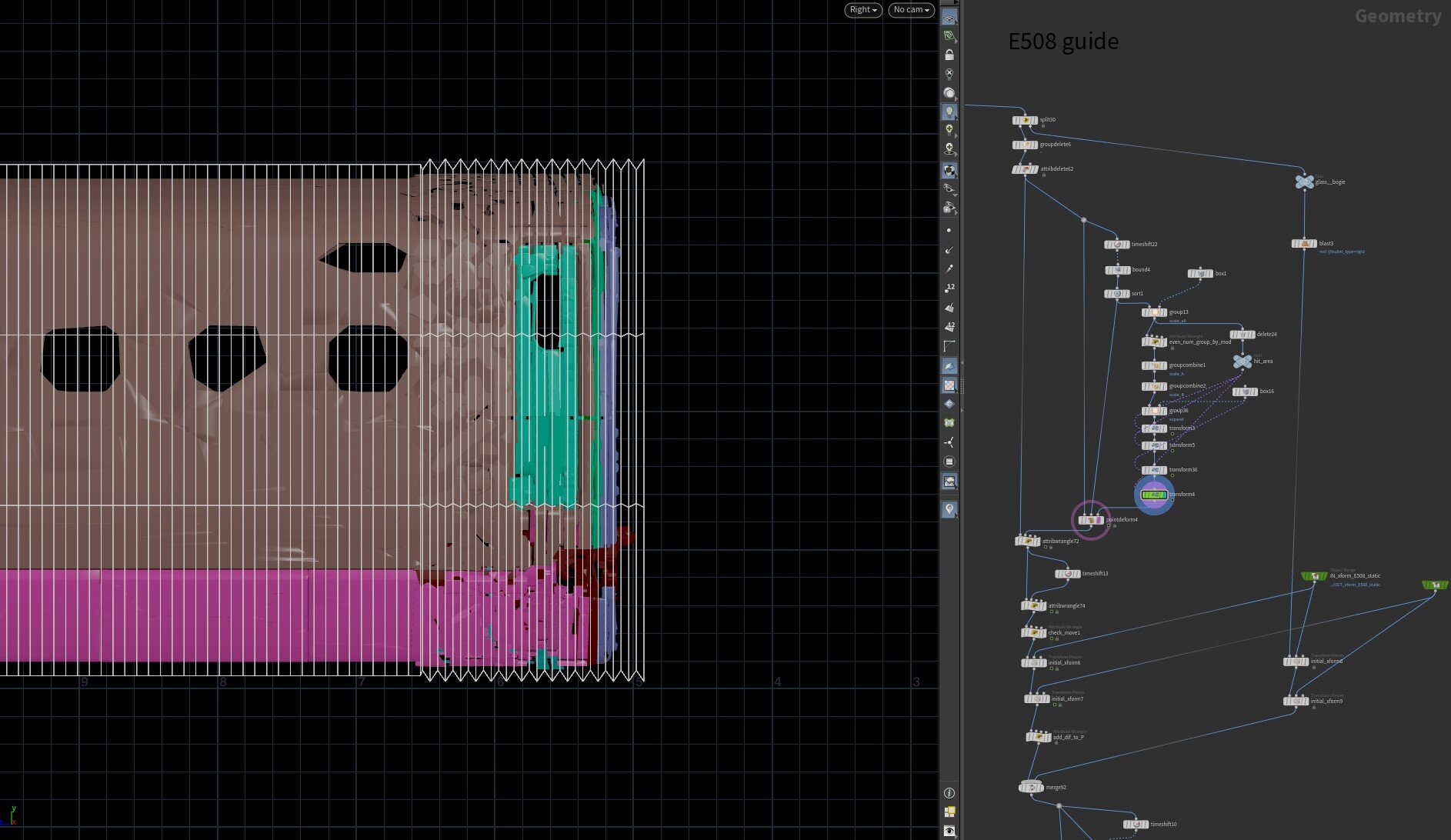

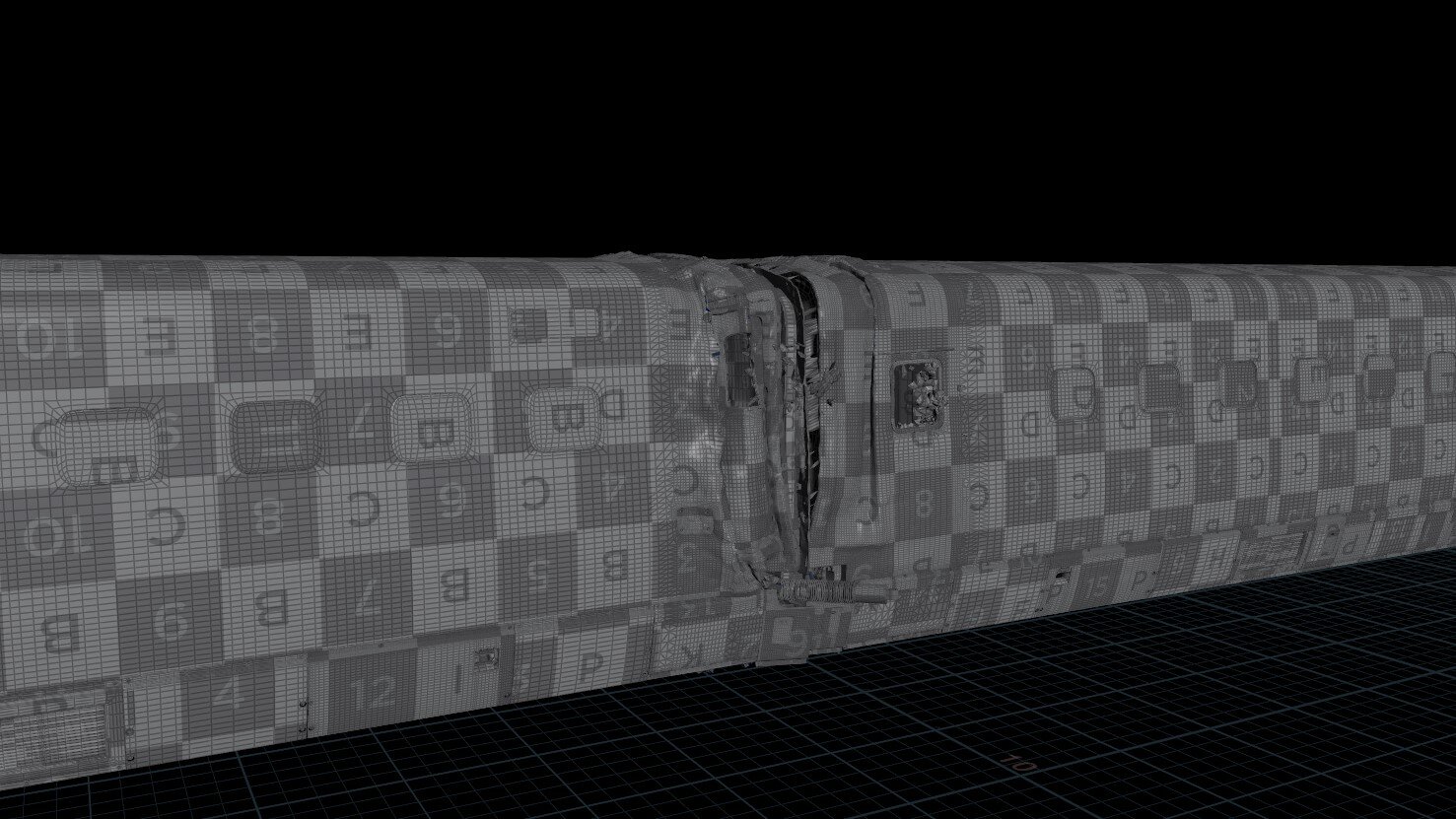

またリファレンス撮影に加え、新幹線車両のレーザースキャンも実施。運転席や客室などの車内のスキャンも行い、見た目だけでなく、内部構造も含めて忠実に再現。これによりFX作業の際も、爆破や破壊といった表現のリアリティを高めることにもつながったそうだ。

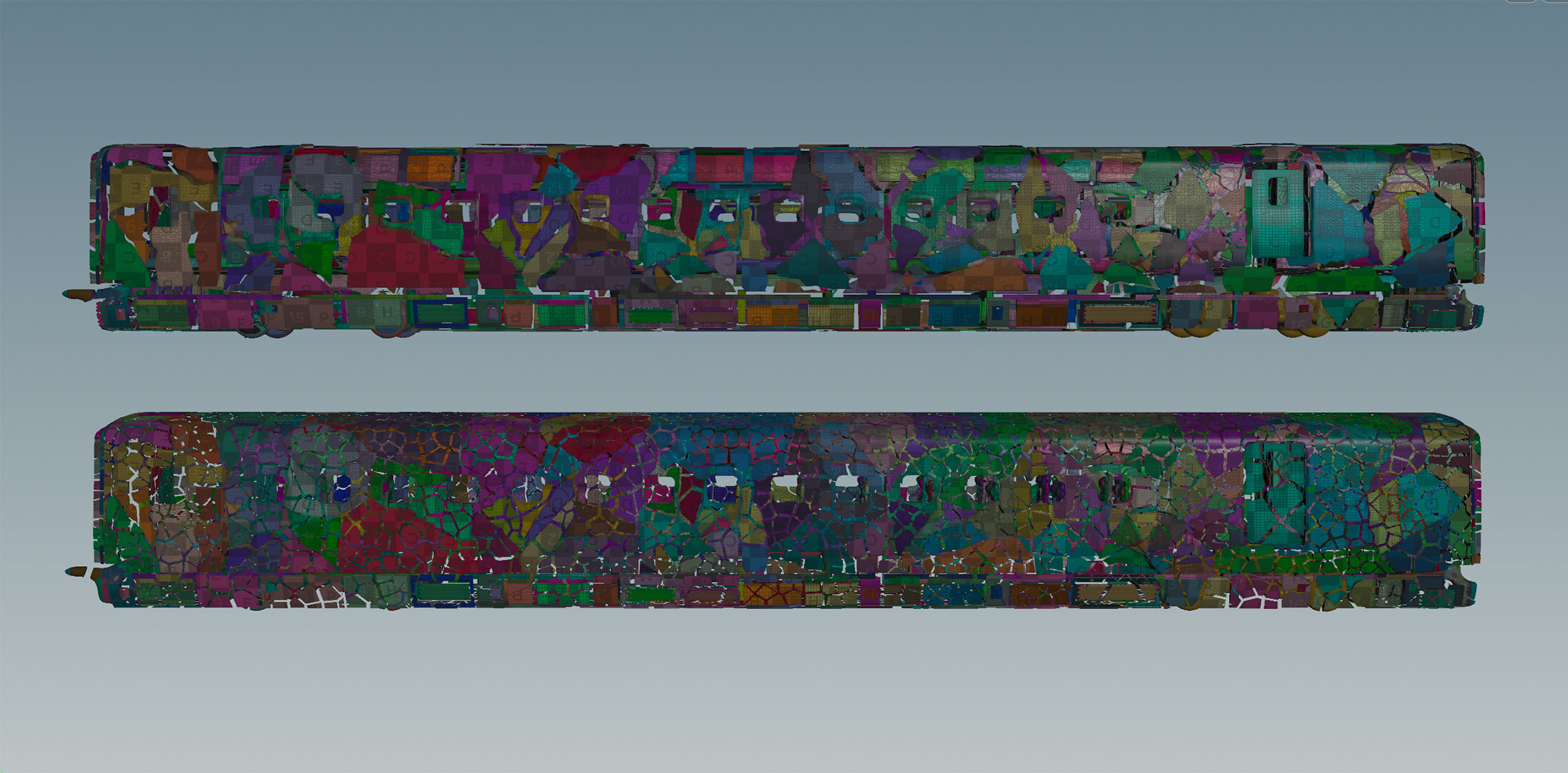

「実際の新幹線を忠実に再現したため、自ずとパーツの数が増えて、データも非常に重くなりました(苦笑)。質感調整にはSubstance 3D Painterを使いましたが、データが重すぎたので1号車(先頭)と10号車(最後尾)、2 / 4 / 6 / 8号車、そして3 / 5 / 7 / 9号車の3シーンに分割した上で作業を行いました」(大場氏)。

分割した各シーン間で同じ品質を保てるようにUV依存の処理を禁止。3Dプロジェクション処理のみで質感が付けられた。E5系車両のUVの場合、UDIMは160パッチと大量になった(1車両につき16パッチ)。1車両ごとに4パッチ分の空間を確保し、カットでの形状の変化に対応できるようにしたという。

データフロー

E5系のモデル制作

新幹線のリギングを支援する自動化スクリプト

塚原氏が作成した新幹線のアセットに対して自動でリグを生成するスクリプトのデモムービー。本作で使用する全車両に対して均一のリグを作成することが可能である

新幹線のリグをカーブに対してアタッチして走行させるスクリプトのデモムービー。主に線路上を走行させる際に使用された

<2>エンバイロンメント&ライティング

ハイディテールのアセットを、ショットワークで活かすために

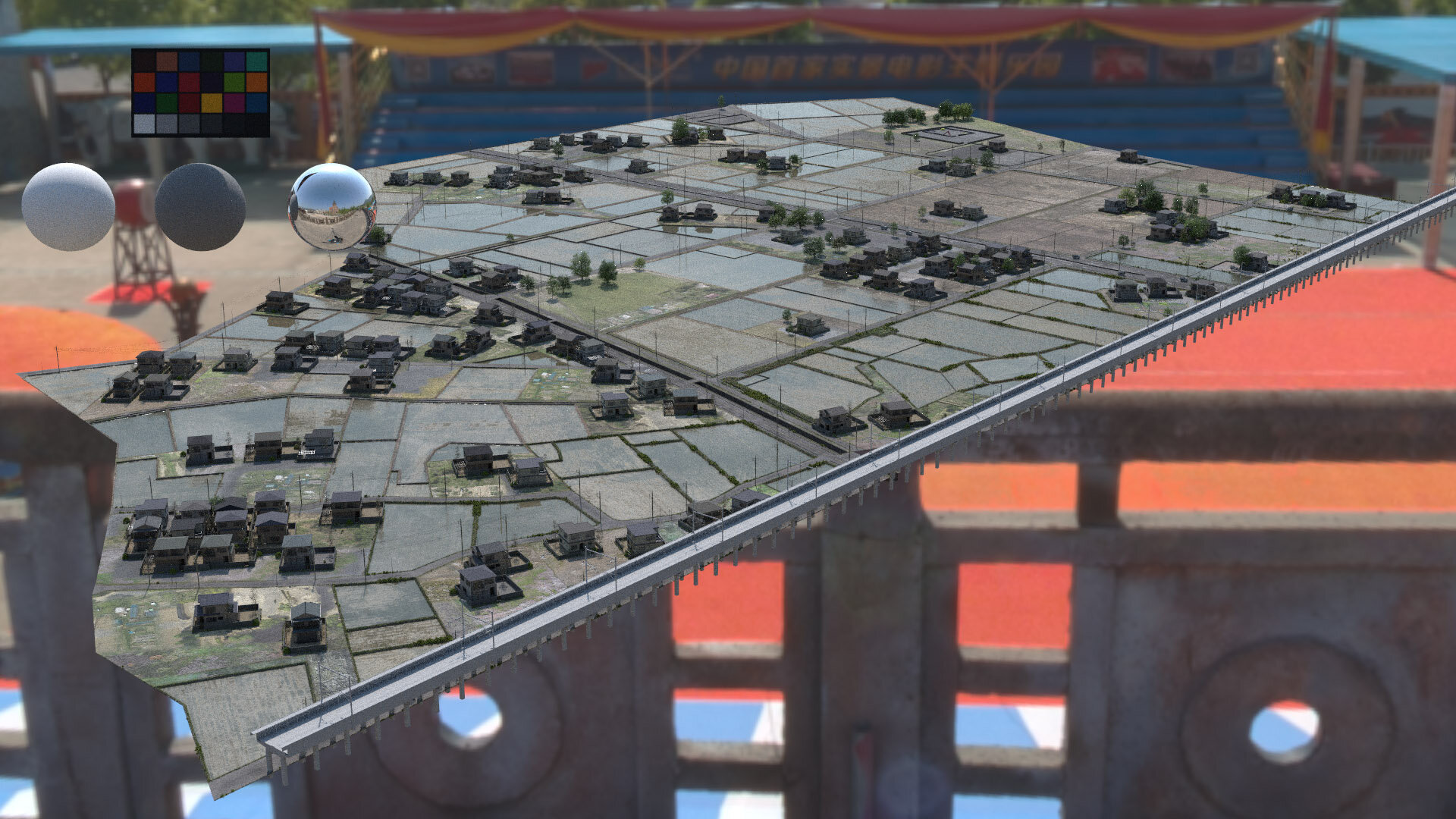

60号は、新青森駅から終点の東京駅に向かって時速100キロメートル以上で走り続けるという設定上、大量のエンバイロンメント用アセットが求められた。

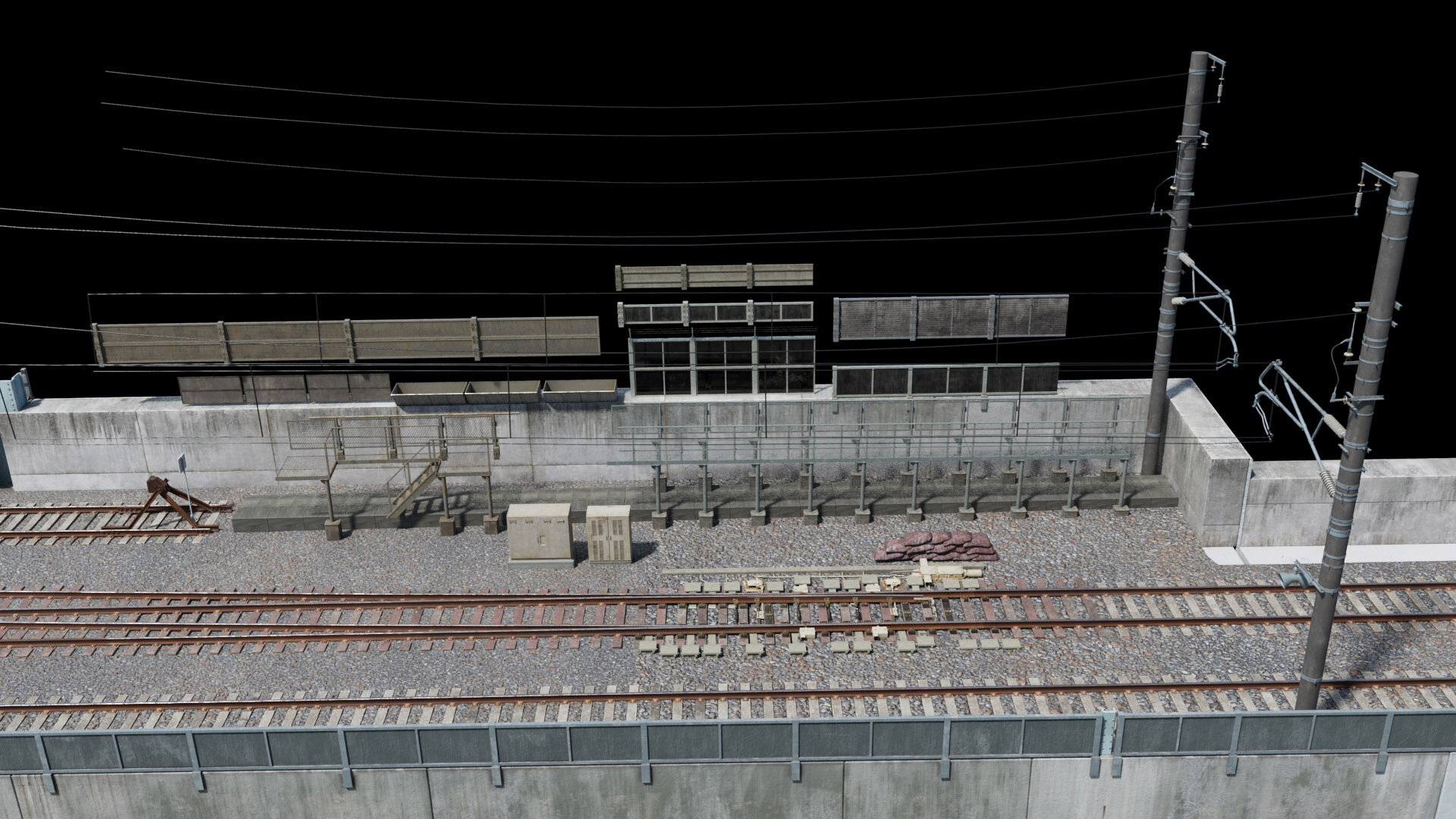

「特に物量が多かったのが、盛岡駅手前のシーンとクライマックスの鷲宮シーンでした。盛岡についてはカメラワークの都合上、全長1.5kmにわたってフルCGでつくる必要があったため、遠景などの一部のアセットは白組さんに手伝っていただきつつ、線路や高架などの近景はモデラー1名に専任で取り組んでもらうことで、広い範囲を一定のクオリティに仕上げることができました」(大場氏)。

エンバイロンメントの制作では、Houdiniも利用したという。

「鷲宮シーンは田園風景になりますが、実際の航空写真を参考にいくつかのパーツに分類して、それらのパーツをHoudiniでプロシージャルモデリングすることで、リアリティを保ちつつ、効率良く広い範囲の背景アセットを作成することができました」(大場氏)。

近景アセットについても、線路脇の防音壁や電気設備などに数種類のバリエーションを用意しておくことで、車内からの窓抜け背景などにループ感が出ないように配慮したそうだ。

アセットの種類と数が多岐にわたり、自ずとデータ量も大きくなった。そこでショットワークでは、できるだけ作業に直結しないデータは読み込まず、レンダリング作業時のみ読み込むかたちにデータフローを整備(前項を参照)。さらにアーティストの手間とヒューマンエラーを減らすための各種インハウスツールが作成された。

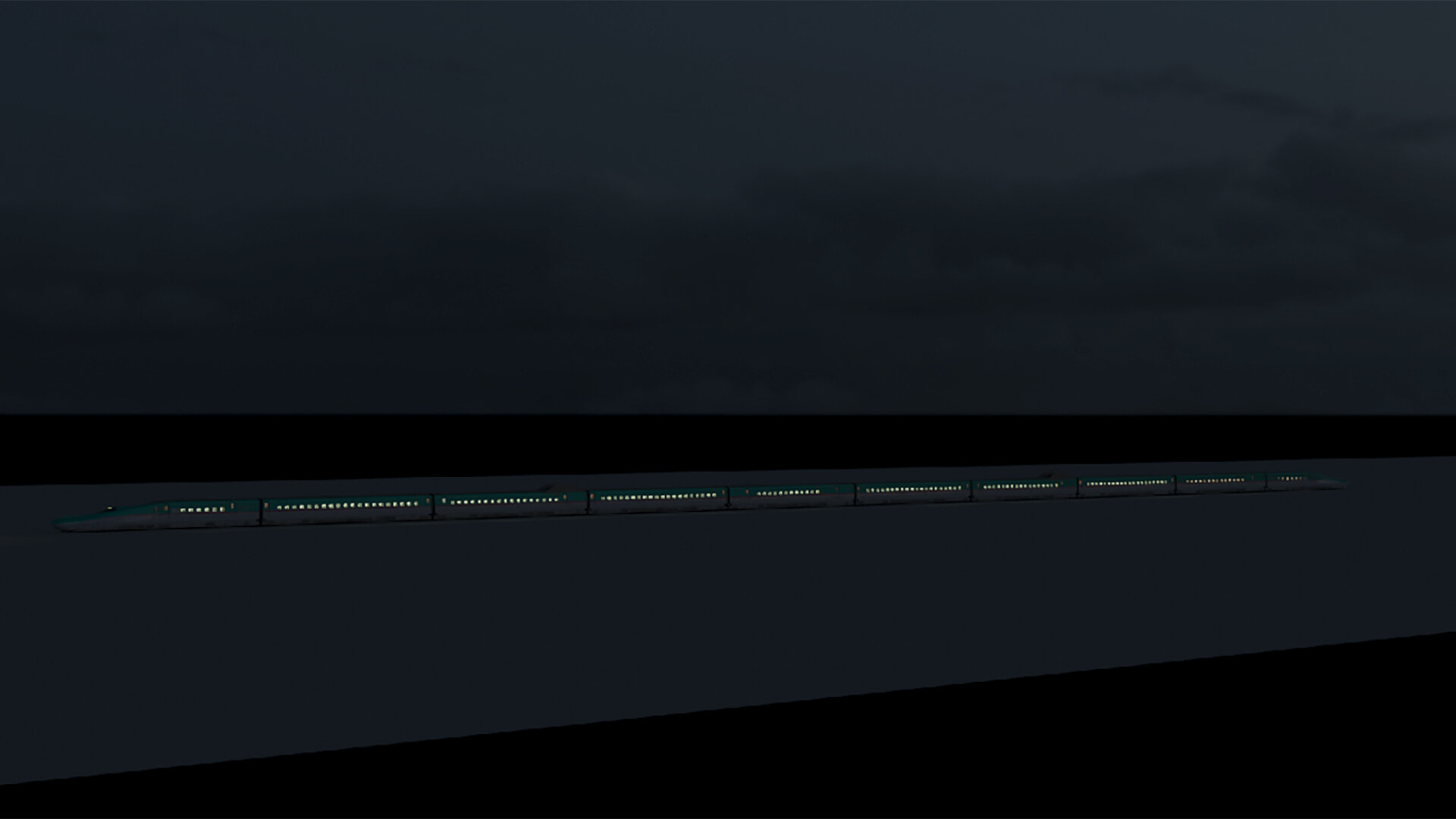

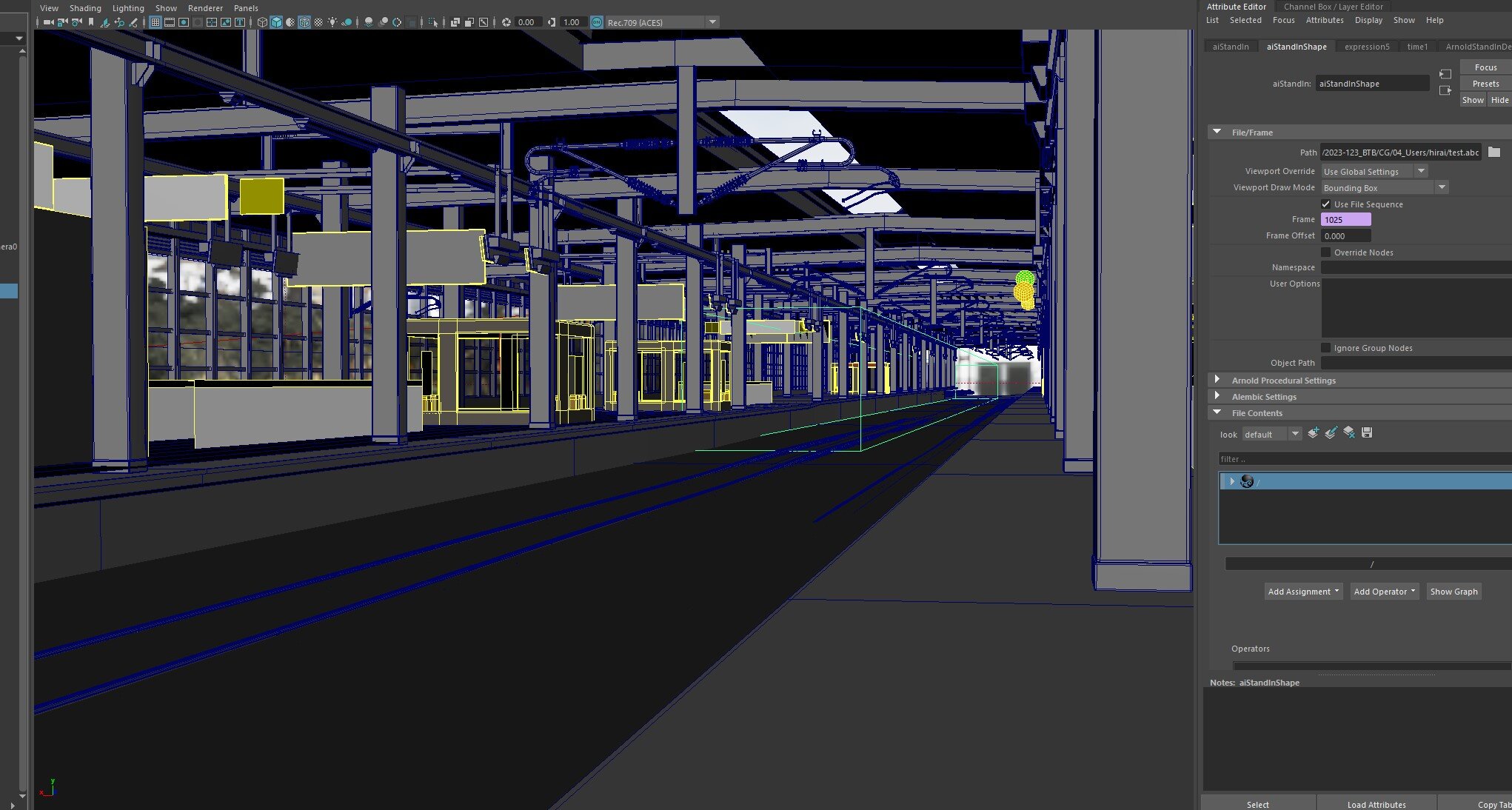

「TDチームには作業を効率化するためのツールやスクリプトをいろいろとつくってもらえたので助かりました。FXが関わるショットも多かったので、TDチームにFX用パブリッシャーも作成してもらい、データを共通化して効率化しました。ライティング作業としては、シナリオ(設定)を基に、その時間帯の太陽の位置や新幹線が走っている場所に沿ってベースのライティングをつくった上で、ショットごとに調整していきました。モデルデータが重く、そのままでは作業が困難だったこともあり、Mayaで作業するときはArnoldのStandIn機能を利用して、ジオメトリデータはレンダリングを実行するまで保留するようにもしました」(平位瑞希リードデジタルアーティスト)。

さらにライトが多いシーンや、ナイトシーン、ヨリめのショットでは、輝点ノイズも多く発生したという。デノイズ処理は最終的な見た目に関わるため、必要に応じてコンポジット作業向けにVarianceフィルタに設定したパス(AOV)も書き出したそうだ。

全長1.5kmにわたってフルCGで構築〜盛岡駅手前のエンバイロンメント〜

クライマックスの舞台、鷲宮周辺のエンバイロンメント

E5系のベースライティング

各ショットのライティングワーク

<3>新幹線の破壊&爆破〜FXワーク〜

ハリウッドクオリティを日本で実現させる

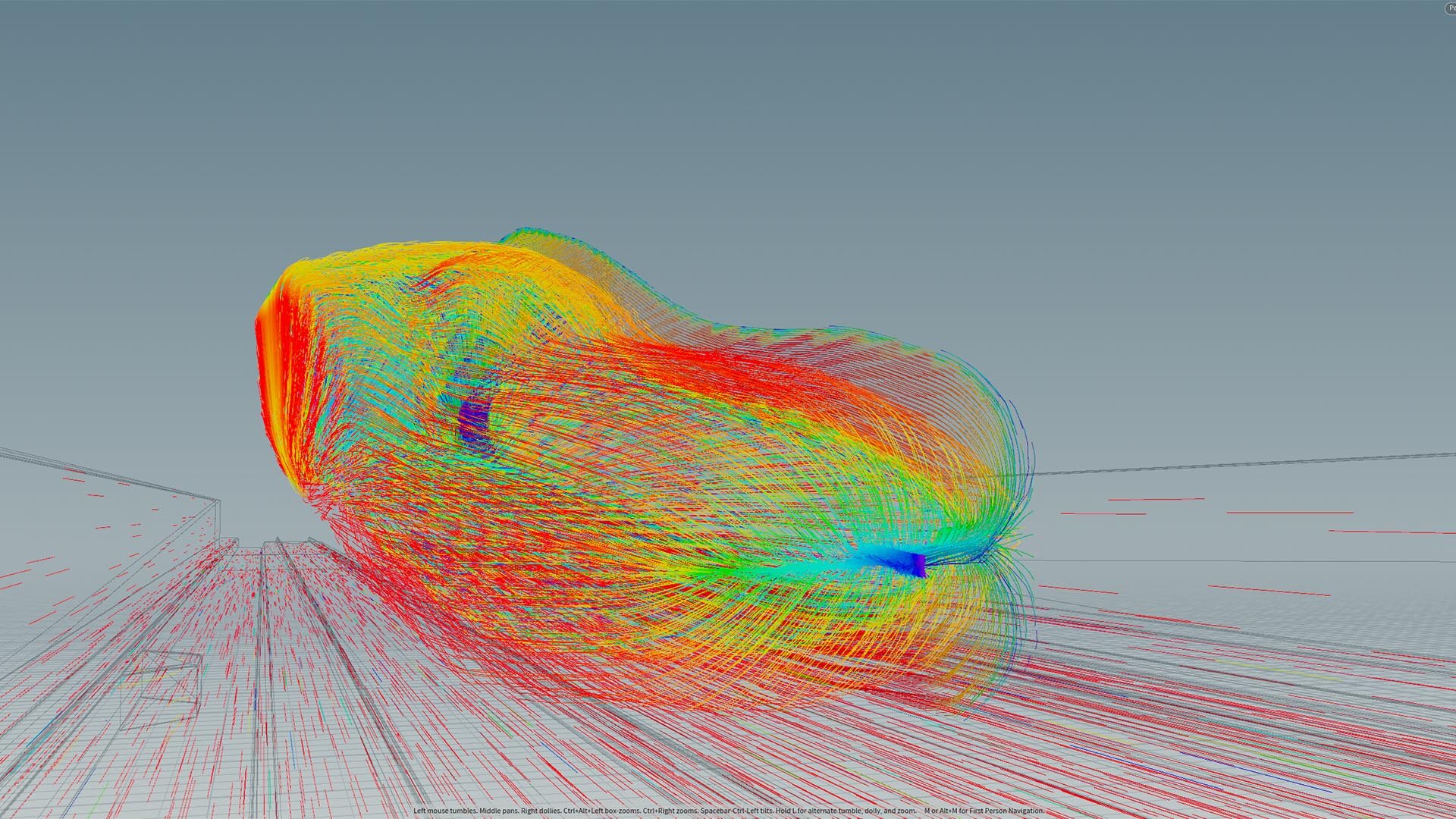

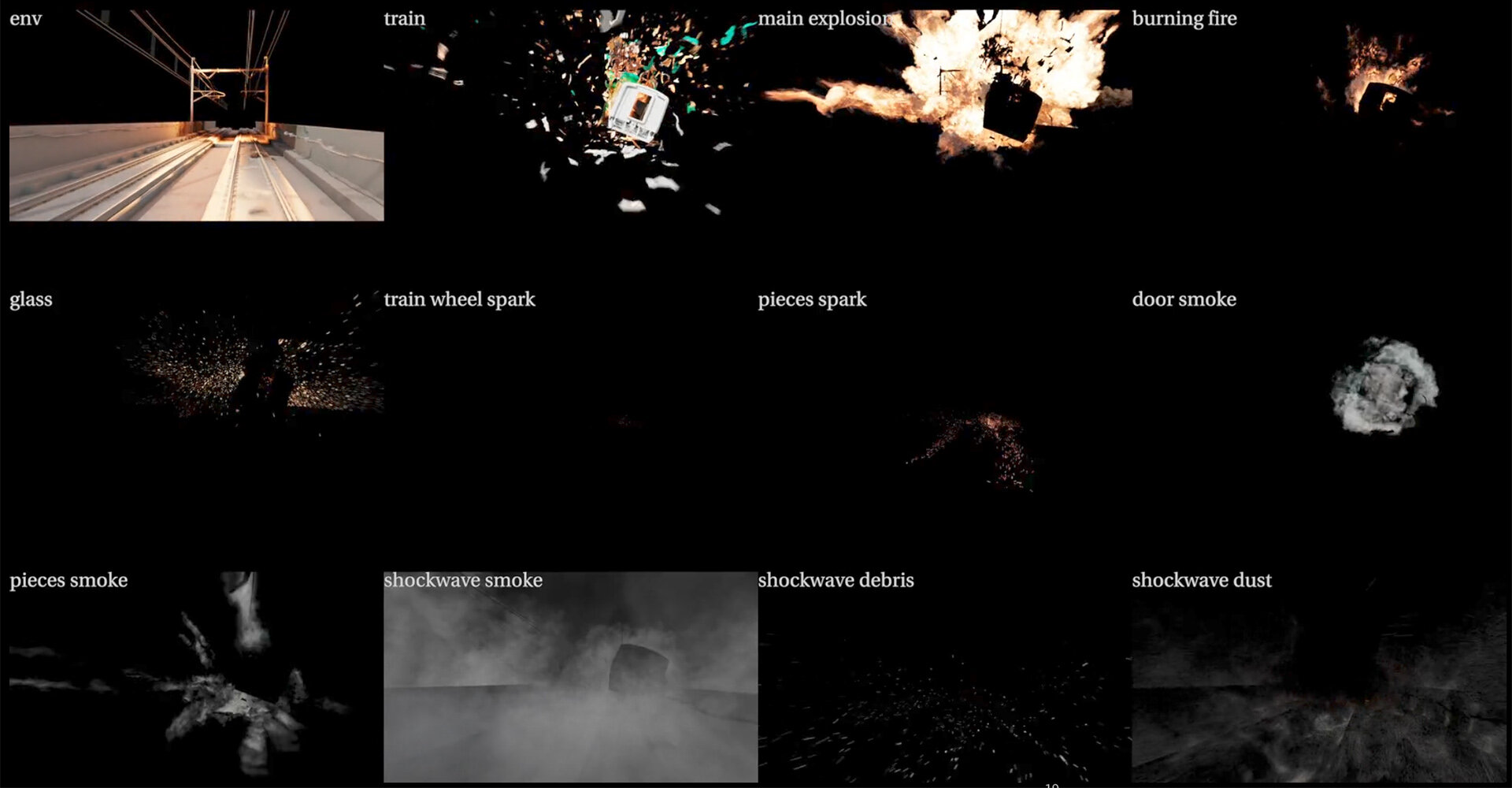

作品的にも大役を担ったのがFXチーム。FXスーパーバイザーを務めた小島一仁氏を中心に、7名のチームで臨んだ。

「今回は、僕以外にも海外のVFXカンパニーで働いた経験がある人や現在も海外でフリーランスとして活躍中の人たちが多く、国際色のあるチームでした。『ハリウッドに負けないクオリティを出す』をモットーに、適材適所で立ち向かいました。求められたクオリティや物量に対して、リソースは限られていたので、作品的に最重要で、難易度もひときわ高い3つのシーンに対して、専門で担当してもらうアーティストを決めました。まずはこれらの3シーンに全力で取り組むことで確かなクオリティが出せる手法を確立できたことでFX全体としてのクオリティも引き上げることができました」(小島氏)。

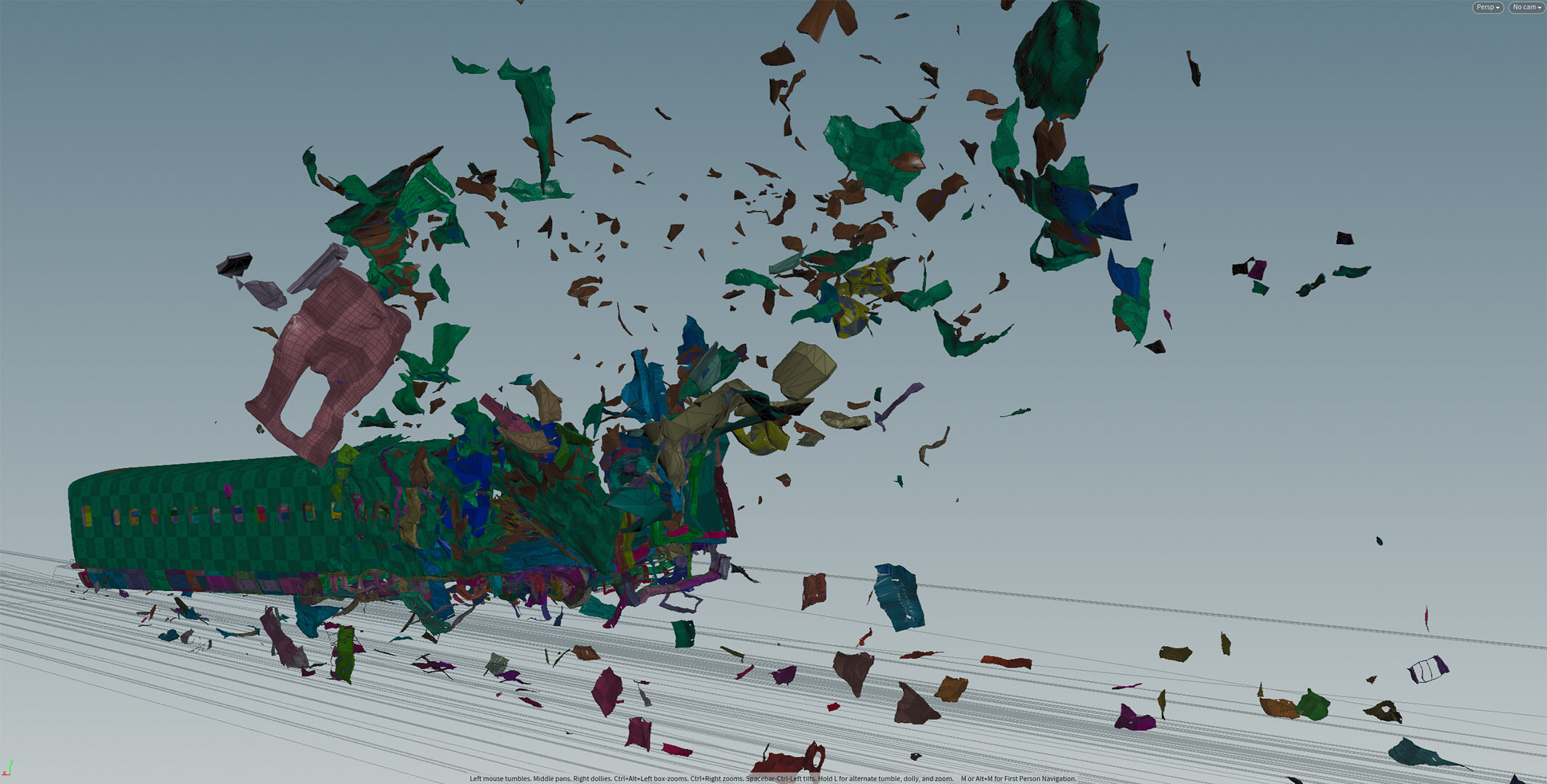

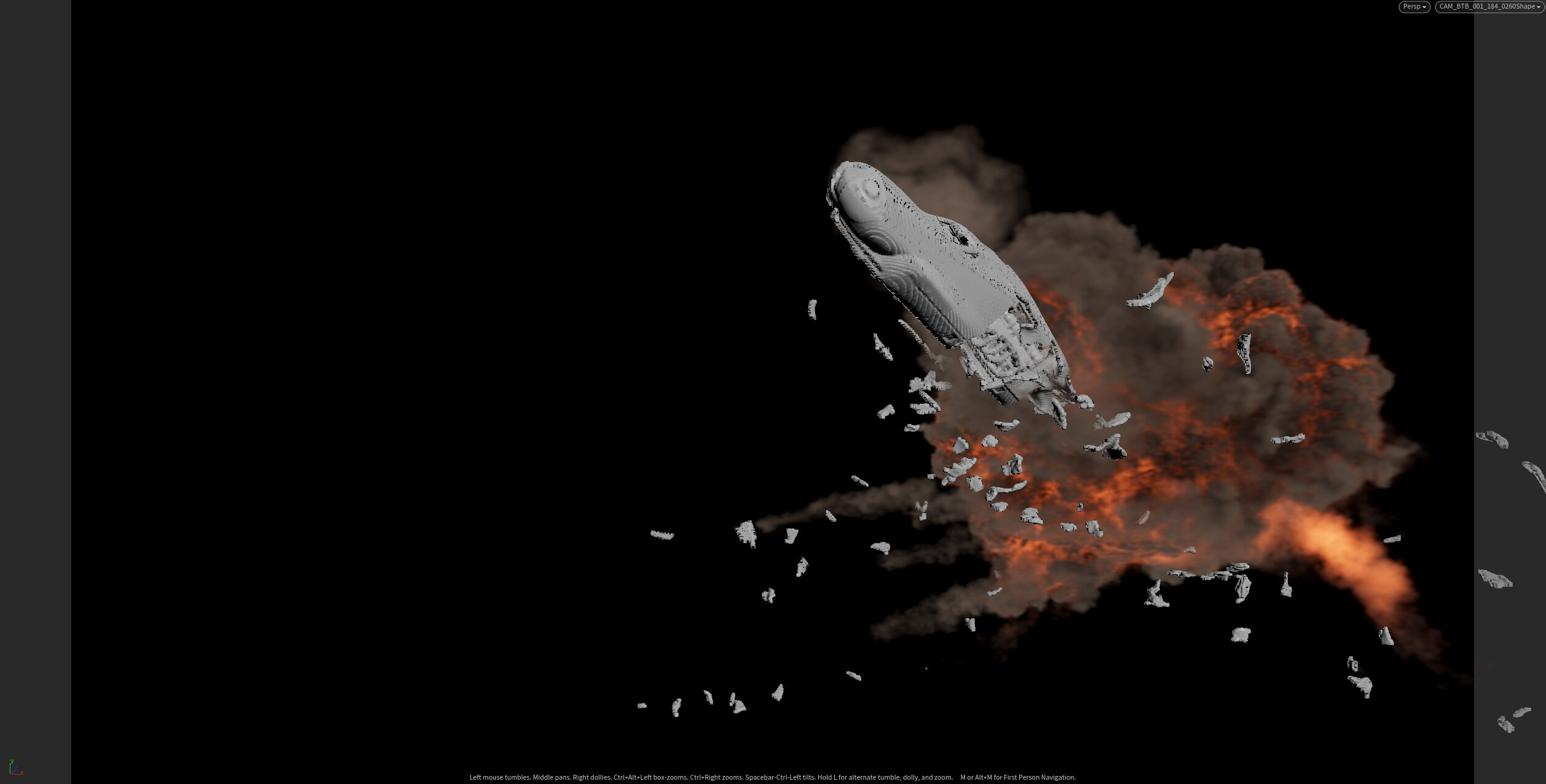

最重要シーンに選ばれたのは、60号の9・10号車が爆破するシーン(担当:シニアFXプロジェクトキーアーティスト 李 達氏)、救出号の先頭と60号の最後尾(8号車)が衝突するシーン(担当:シニアFXアーティスト 増渕航也)、そしてクライマックスの鷲宮シーン(担当:シニアFXプロジェクトキーアーティスト 矢島基充氏、オレクサンドル・オリニック/Oleksandr Ollinyk氏、李氏)であった。

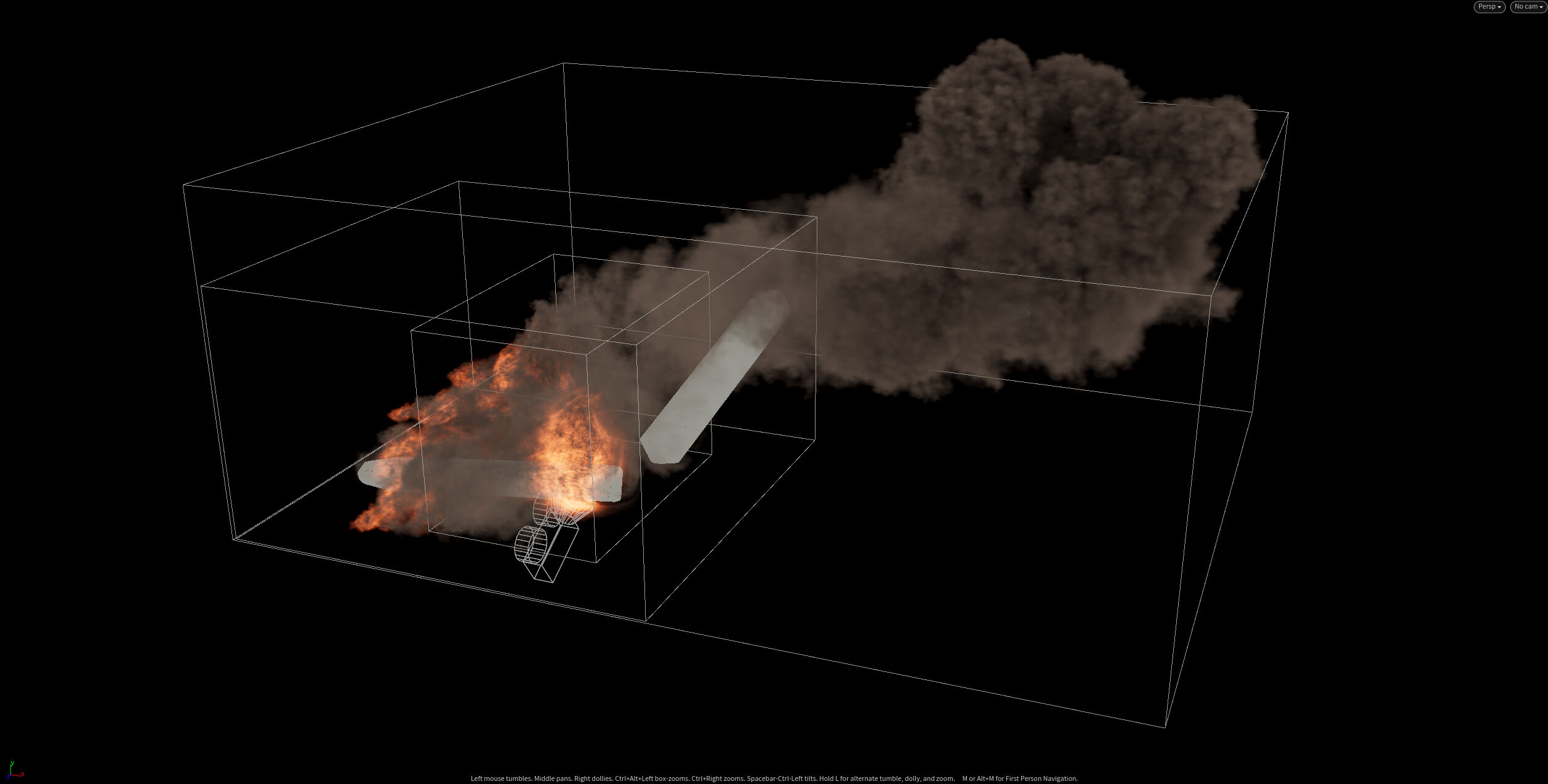

「9・10号車の爆発を後方から捉えたショットでは、車両は画面の奥へとアニメーションする一方で、爆煙がカメラに向かってくるように動かす必要があったので通常とは別のアプローチが求められました。そして車両は爆破の衝撃で上下に揺れますが、爆煙のシミュレーションに車体のコリジョンを入れてしまうと迫力が削がれるためフレーム単位で不自然な動きをDOP内でデータを削除しています」(李氏)。

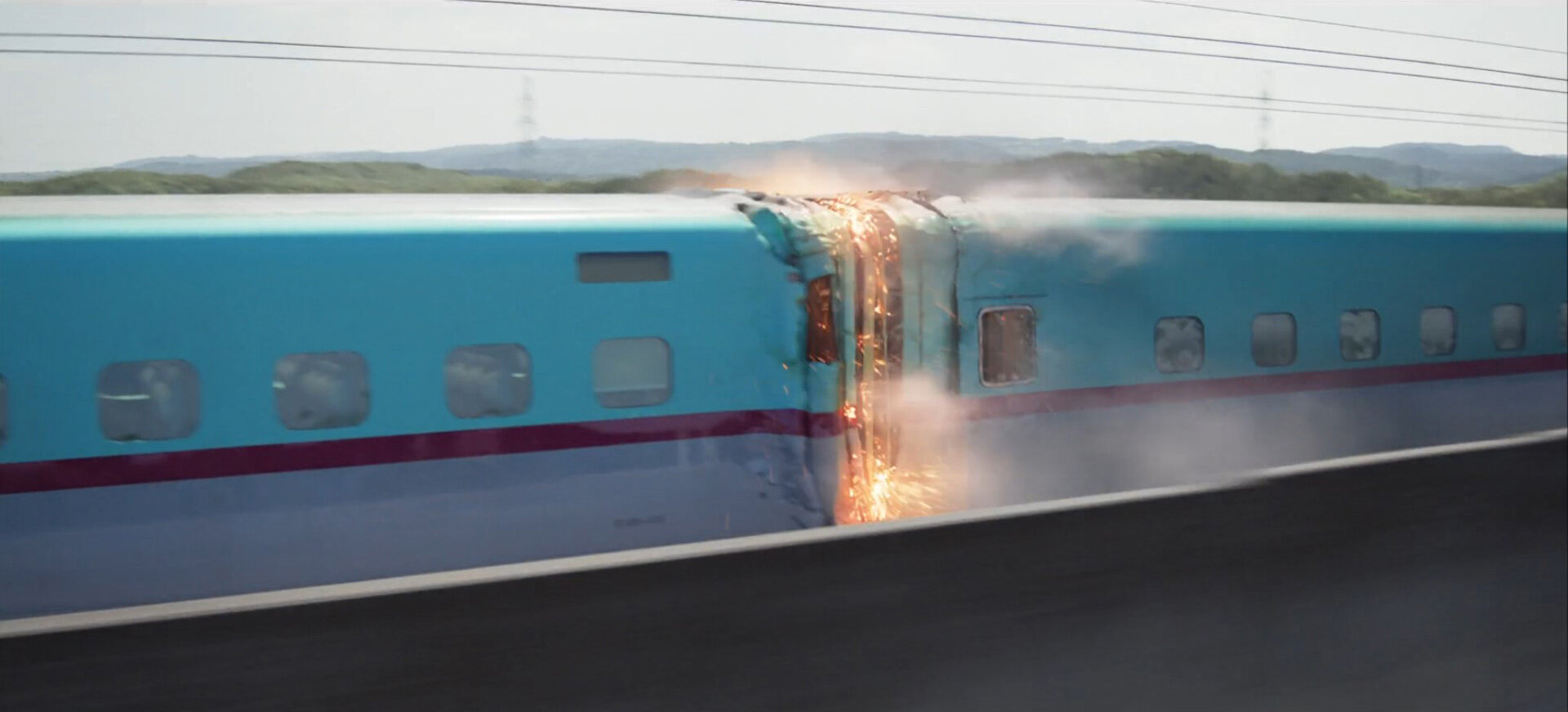

「救出号との衝突によって60号の最後尾が蛇腹が縮むように変形するFXは、リファレンスもなかなか見つからないほど特殊な表現だったので難しかったです。カットのつながりも途中に下方向から捉えたクローズドショットが入るため、それを考慮してシミュレーションさせる必要があったので大変でした」(増渕氏)。

その他のFXワークについては、チーム全員で取り組むのと同時に、李氏とオリニック氏が全体をフォロー。これにより、増渕氏は難度が高い特別なFXに集中することができた。

「僕自身は縁の下の力持ちとして、FXチームが働きやすい環境を整えることに注力しました。デイリーはトップダウン方式ではなく、全員が対等な立場で意見やアイデアを出し合うようにすることで、ひとりひとりが自分のタスク以外にも目を向けて、お互いに助け合う習慣を定着させることができました。この経験を今後のプロジェクトにも活かしていきます」(小島氏)。

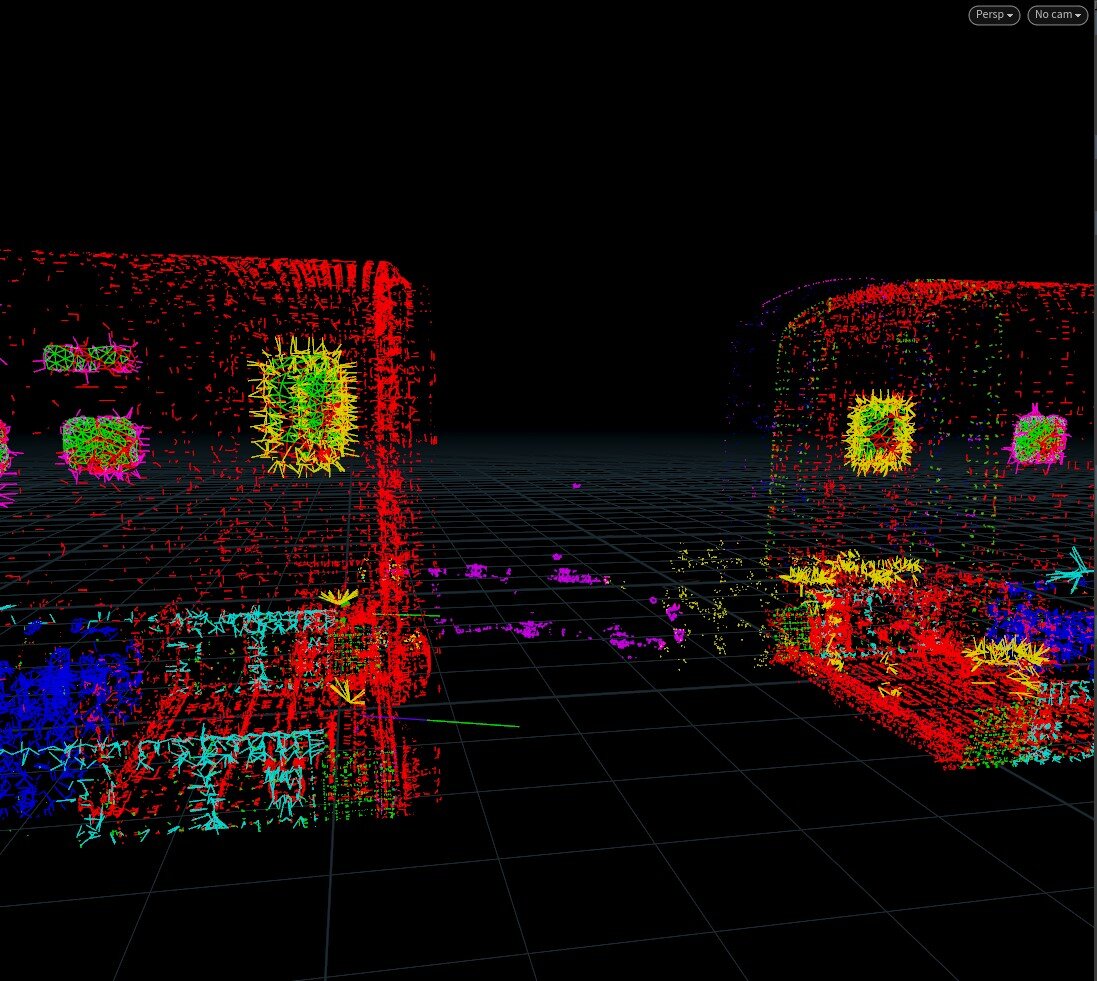

9・10号車の爆破

連結部分から捉えた9・10号車の爆破

60号の最後尾がめり込むように壊れるFX

高架から転落する60号の爆破

INTERVIEW & TEXT_NUMAKURA Arihito