こんにちは! ボーンデジタル テクニカルサポートの黒河です。本連載では様々なソフトウェアの深掘りと、クリエイターに役立つテクニカルな情報をお届けします。

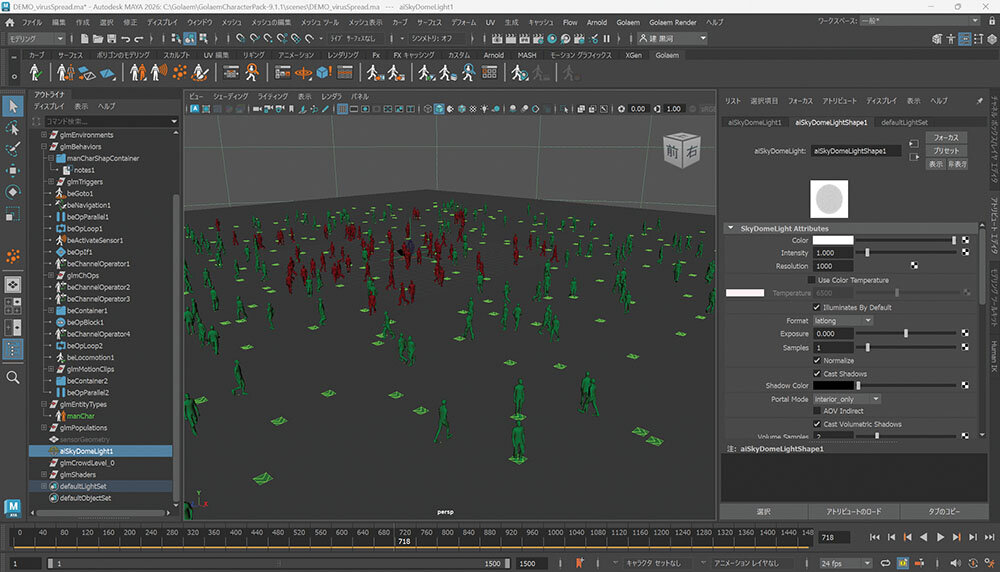

Golaemは、簡単に群衆にモーションを付けることができる群衆シミュレーションソフトで、今年からAutodeskのMedia & Entertainment Collectionに同梱されました。Web上では既存のGolaem Character Packを用いた情報が多かったので、今回は自作キャラクターや外部アセットを用いて、Golaemの機能を紹介します!

黒河 建

ボーンデジタルのテクニカルサポート担当。前職ではIT企業にて基幹システムの導入に従事。現在はRevitを中心に、建築業界向けのサポート業務を担当している。

X:@BD_SoftwareDiv

※本記事は、月刊『CGWORLD + digital video』vol.324(2025年8月号)掲載の連載「TECH ROOM:このソフト、どこまでやれる?」を再編集したものです。

Golaem(ゴーレム)

Maya用の群集シミュレーションおよびキャラクターレイアウトソフトウェア。数千体規模のキャラクターを効率良く生成・配置し、動作を制御することができる。Maya 2026以降、Media & Entertainment Collectionの一部として提供されている。

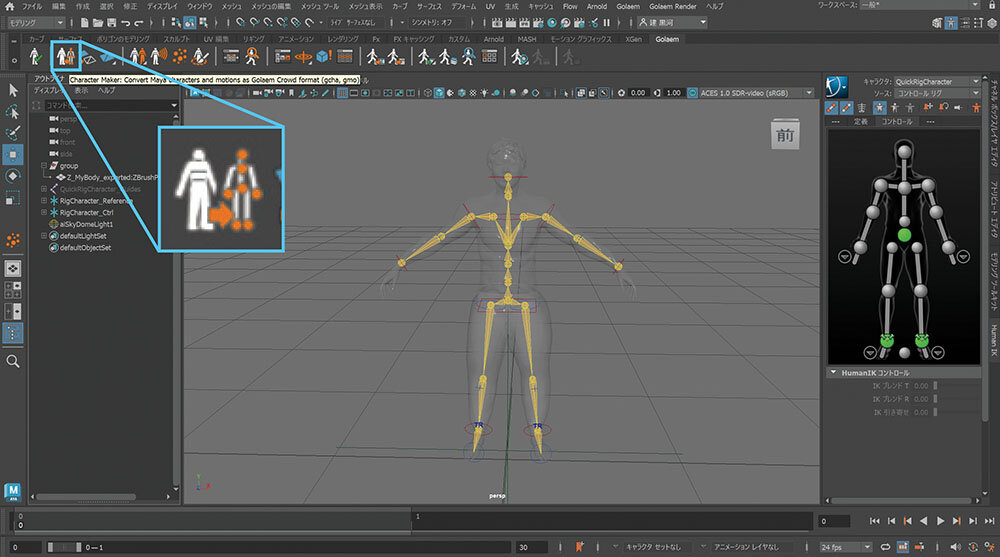

機能① Golaem Character Maker

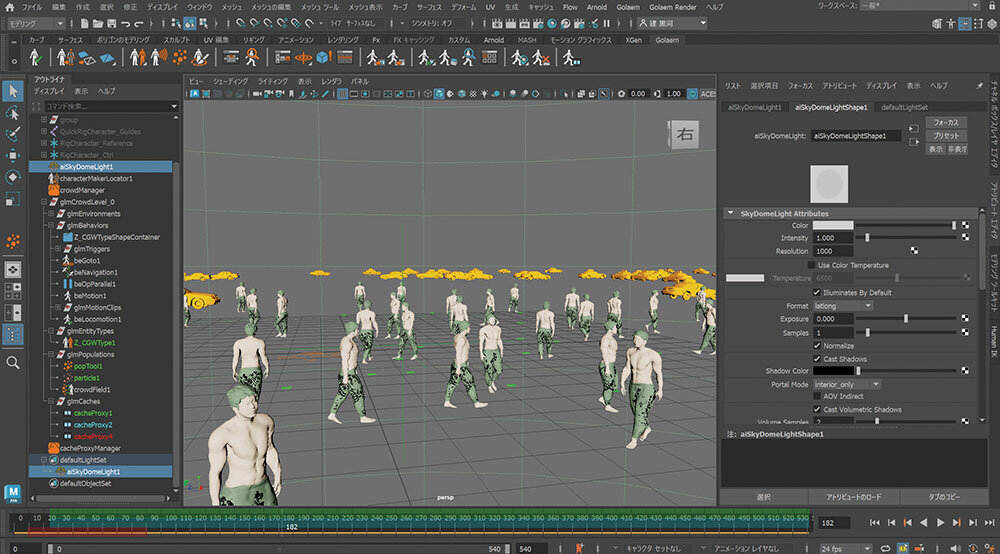

Golaemは、規則的・不規則的を問わずモーションを手軽にセットアップできる点が強みです。例えば、街の人並みはもちろん、VTuberのバックダンサーといった用途にも相性が良いのではないでしょうか。わずかな動きのズレを加えることも可能なので、説得力のある群衆シミュレーションを構築できるツールという印象です。

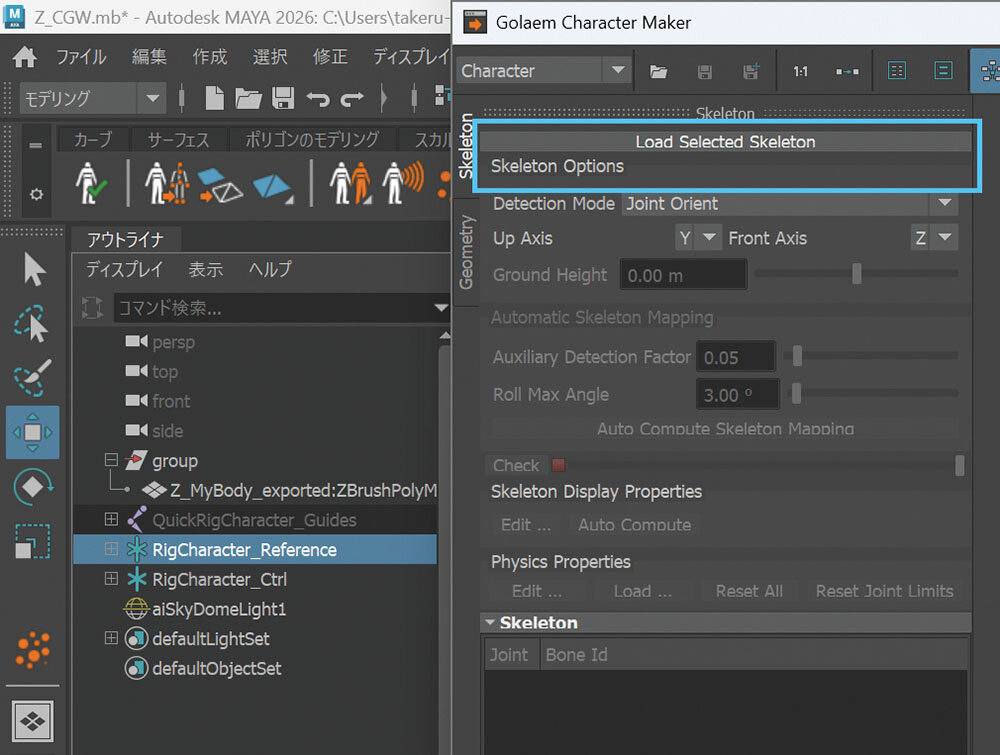

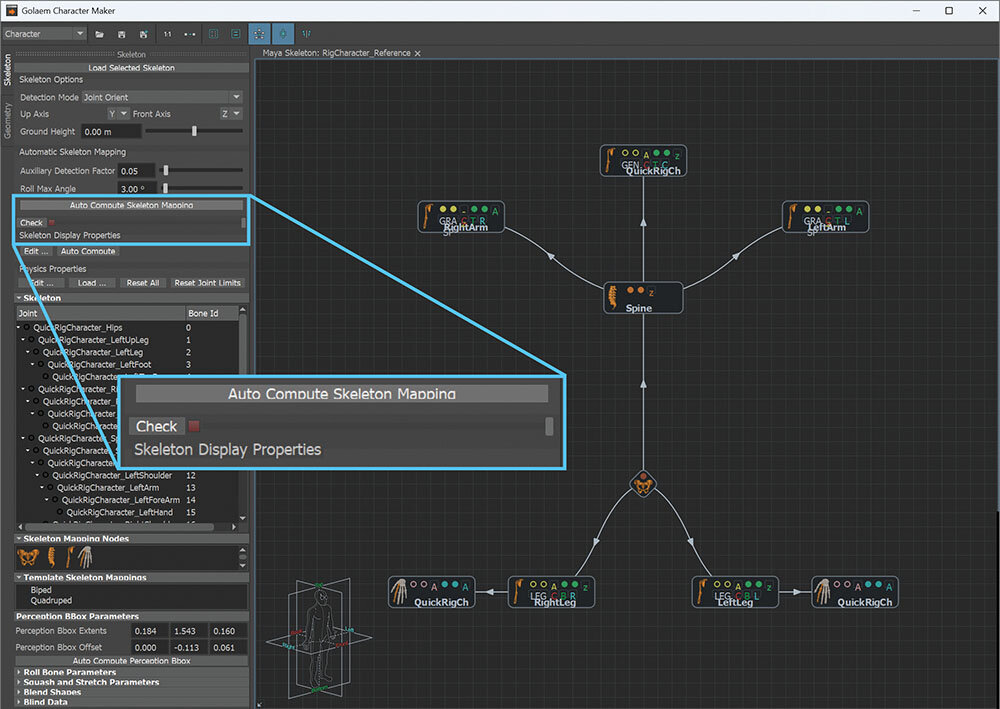

Golaemを使用するには、Golaemエンジン用のキャラクターを作成する必要があります。初めての方にはややわかりづらく感じるかもしれませんが、実際はそれほど難しくありません。ここでは自作モデルをGolaemエンジンで活用するための手順を紹介します。

-

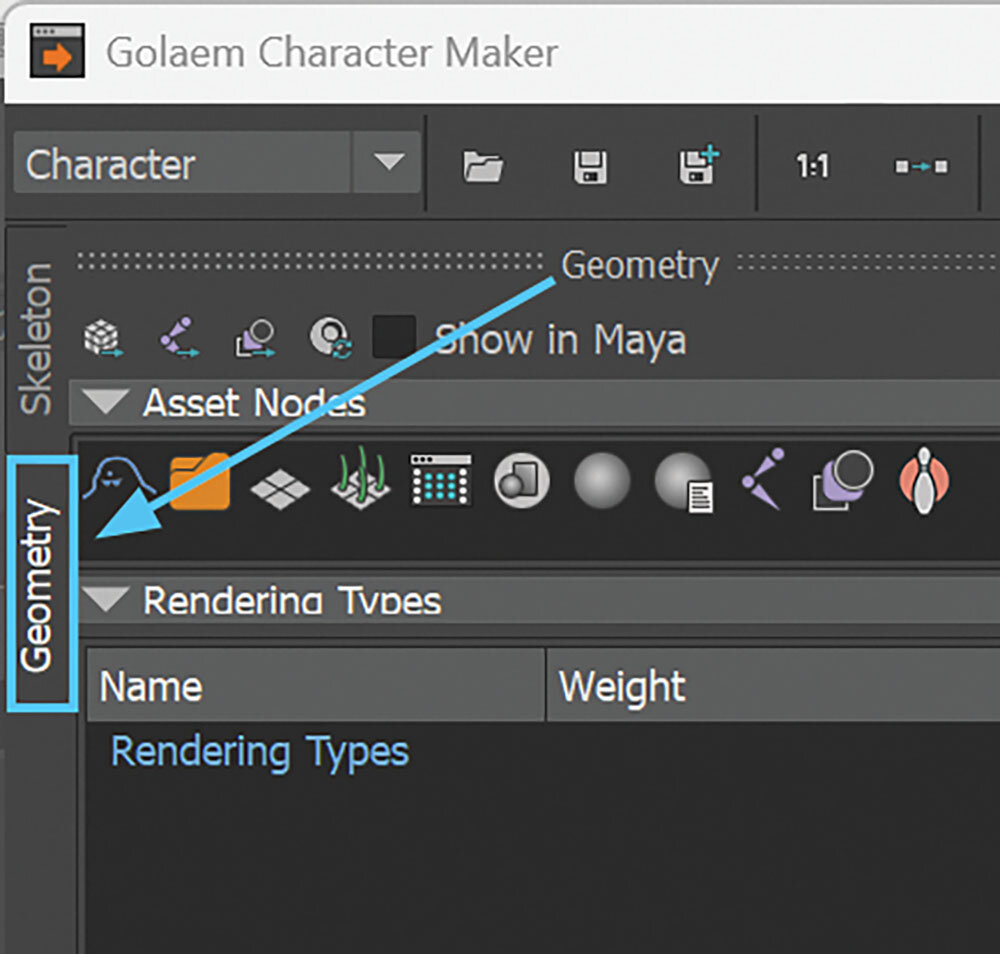

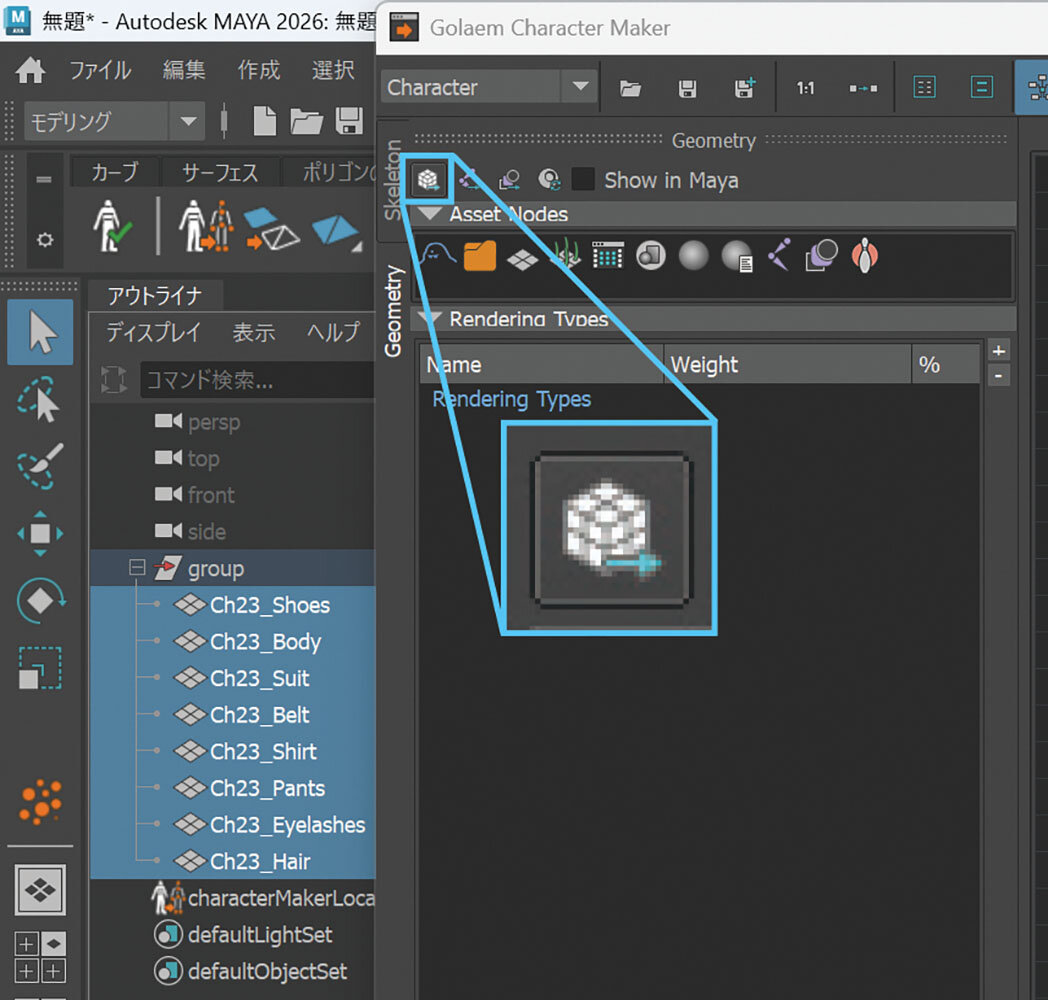

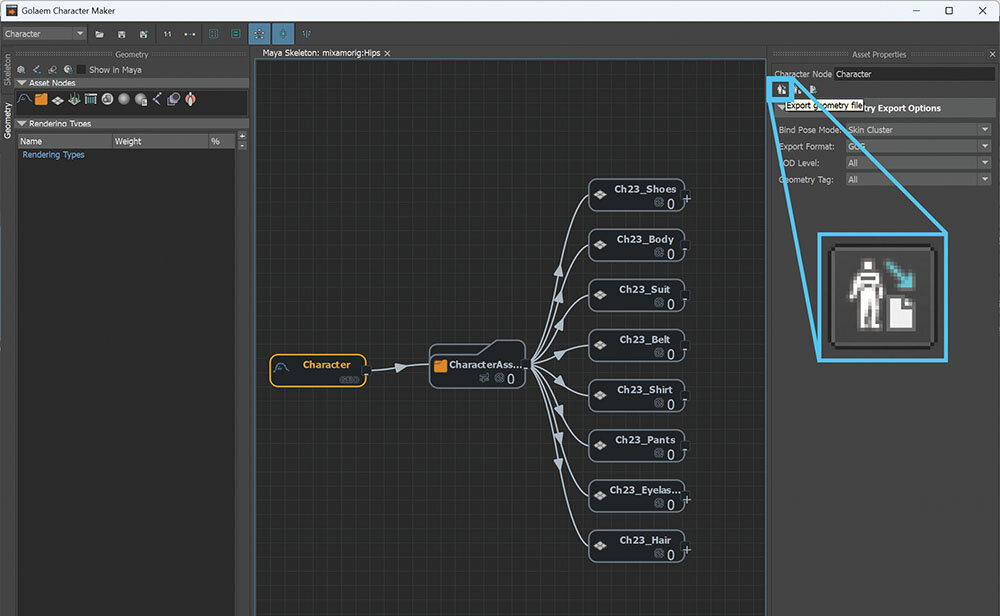

▲次に、GCHAが参照するジオメトリの紐づけを行います。Golaem Character Makerの[Geo metry]タブに切り替え -

▲Mayaのアウトライナ上で対象モデルのジオメトリを選択し、Golaem Character Makerの[Import Geometry]アイコンをクリック

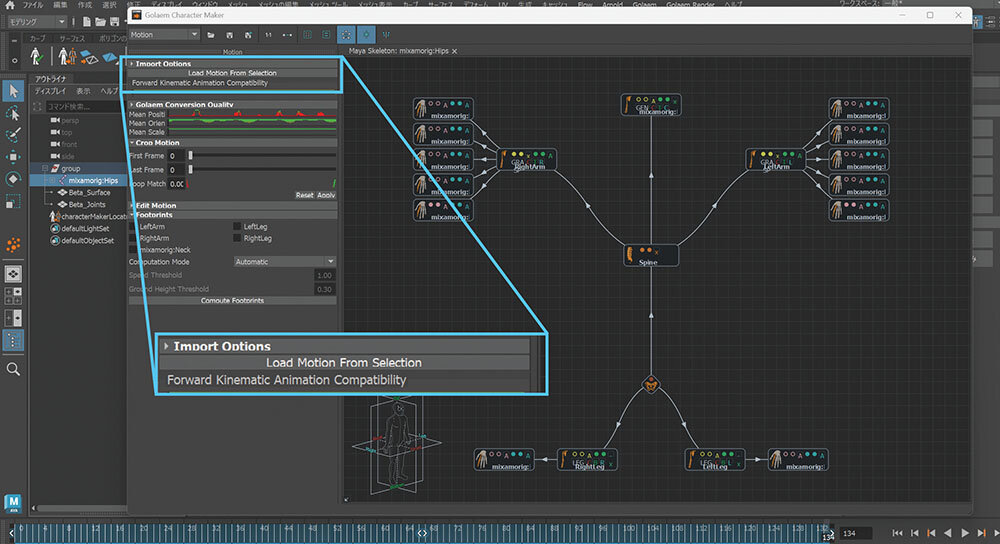

機能② BehaviorとCharacter Operator

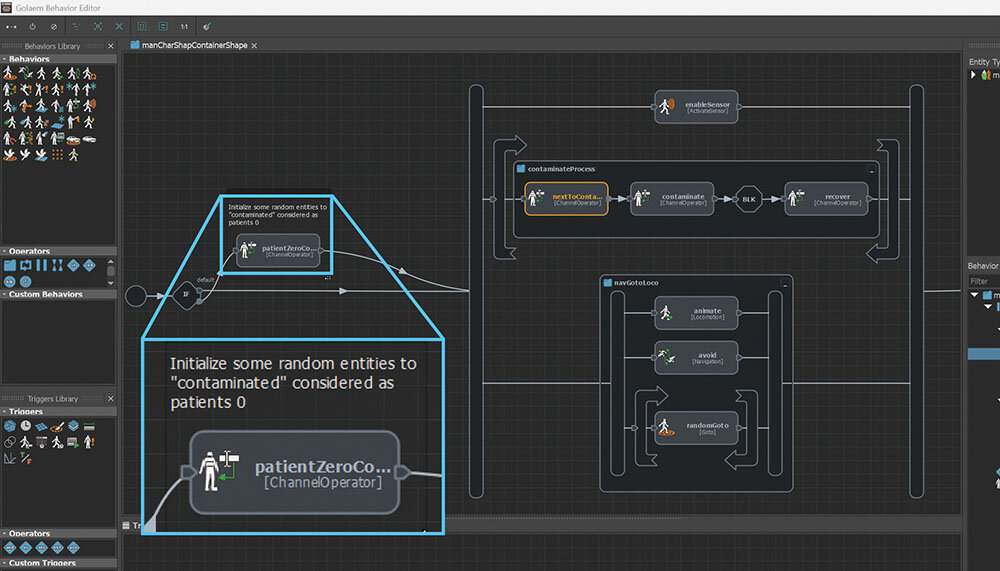

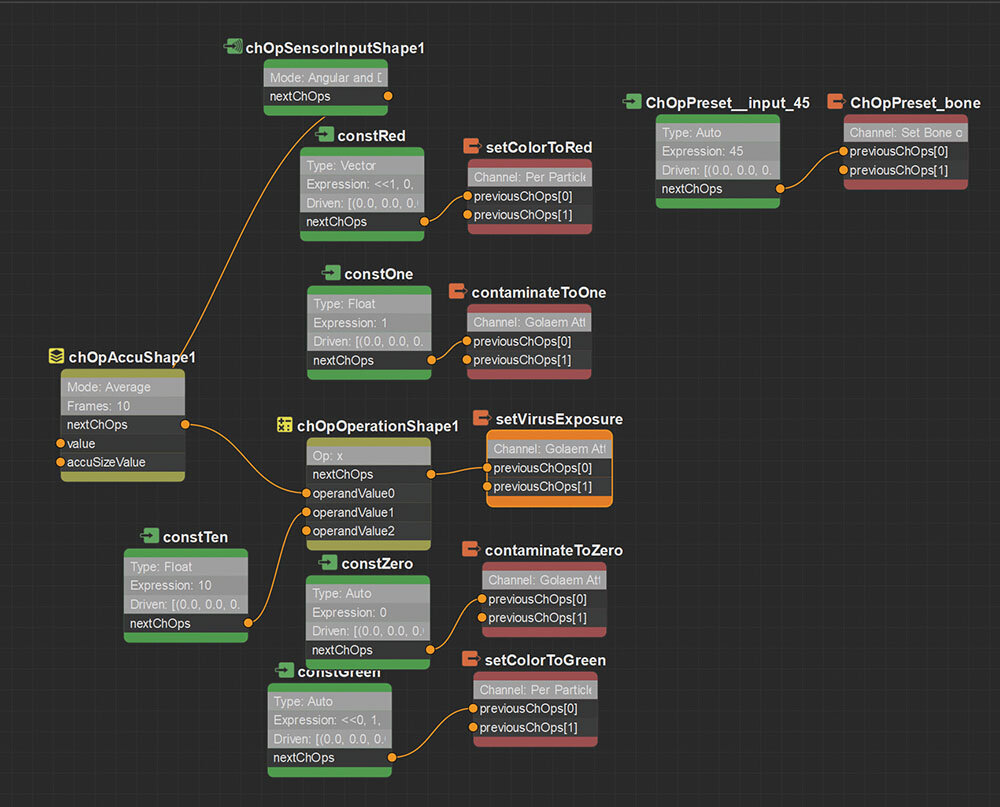

「Golaem Behavior Editor」でモーションを付ける操作は比較的わかりやすいと思いますが、よりシミュレーションらしく、条件付きで行動や状態を遷移させることもできます。

サンプルでウイルス感染をシミュレーションするデモシーンがあるので、こちらを覗いてみましょう。

golaem.com/content/golaem-character-pack

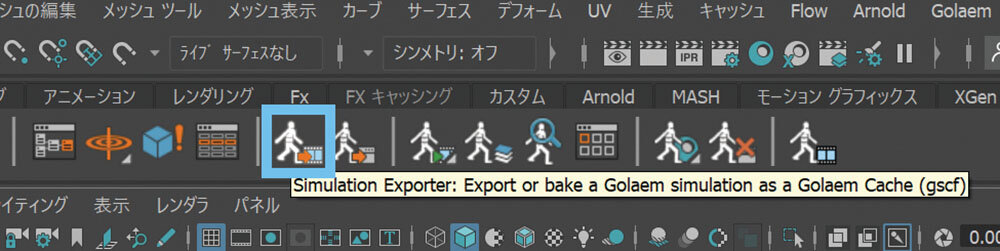

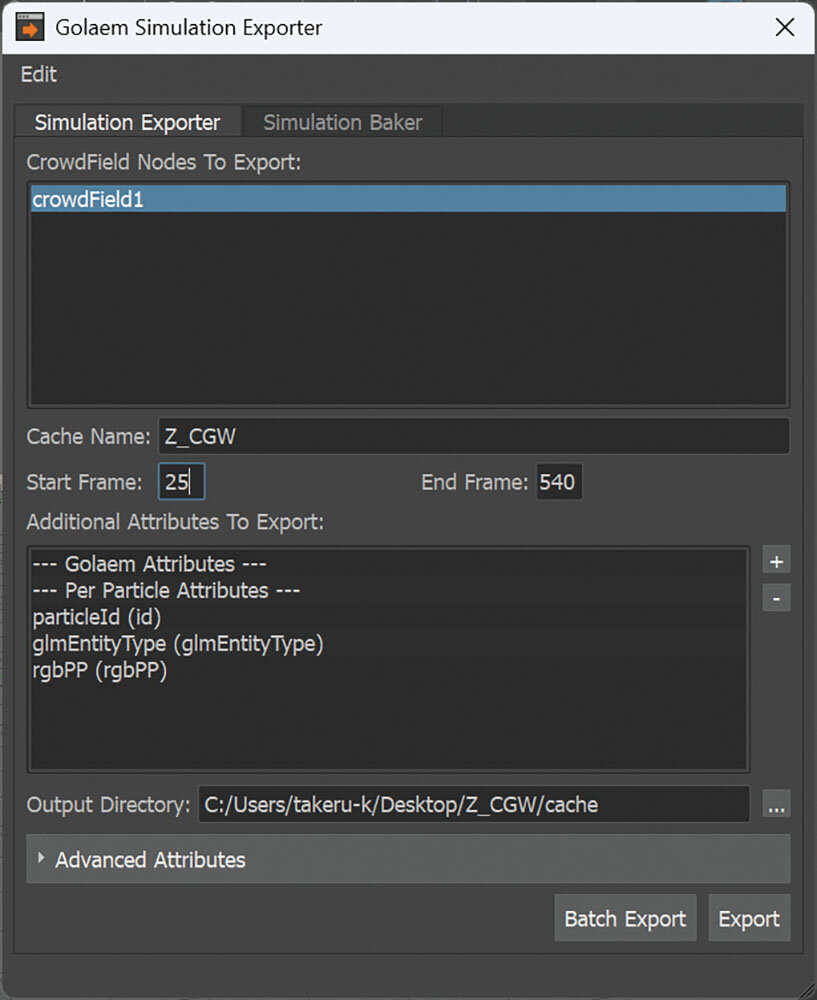

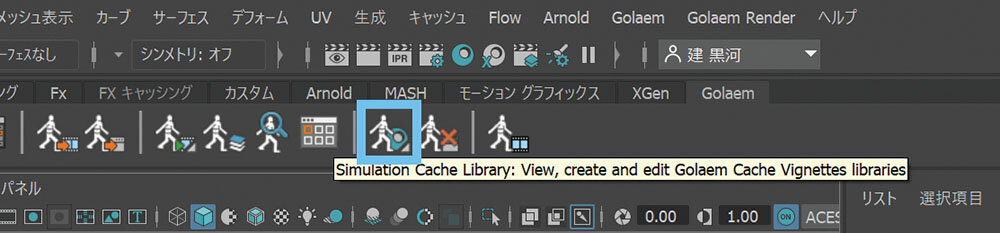

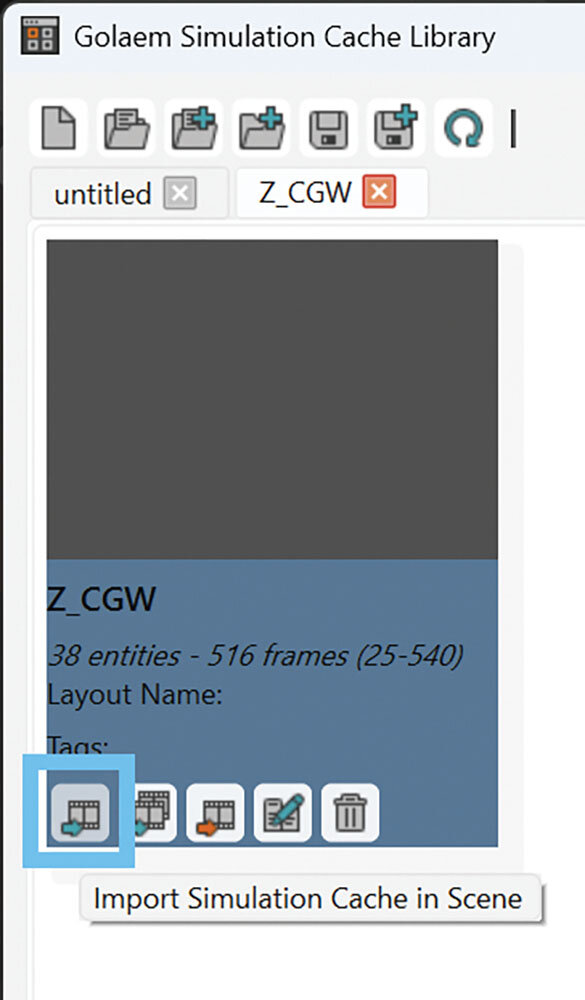

機能③ シミュレーションのCacheとCache Library

Golaemでは、シミュレーション結果をCache(キャッシュ)として出力することで、Mayaの別シーンや他ソフトウェアへの展開が可能です。

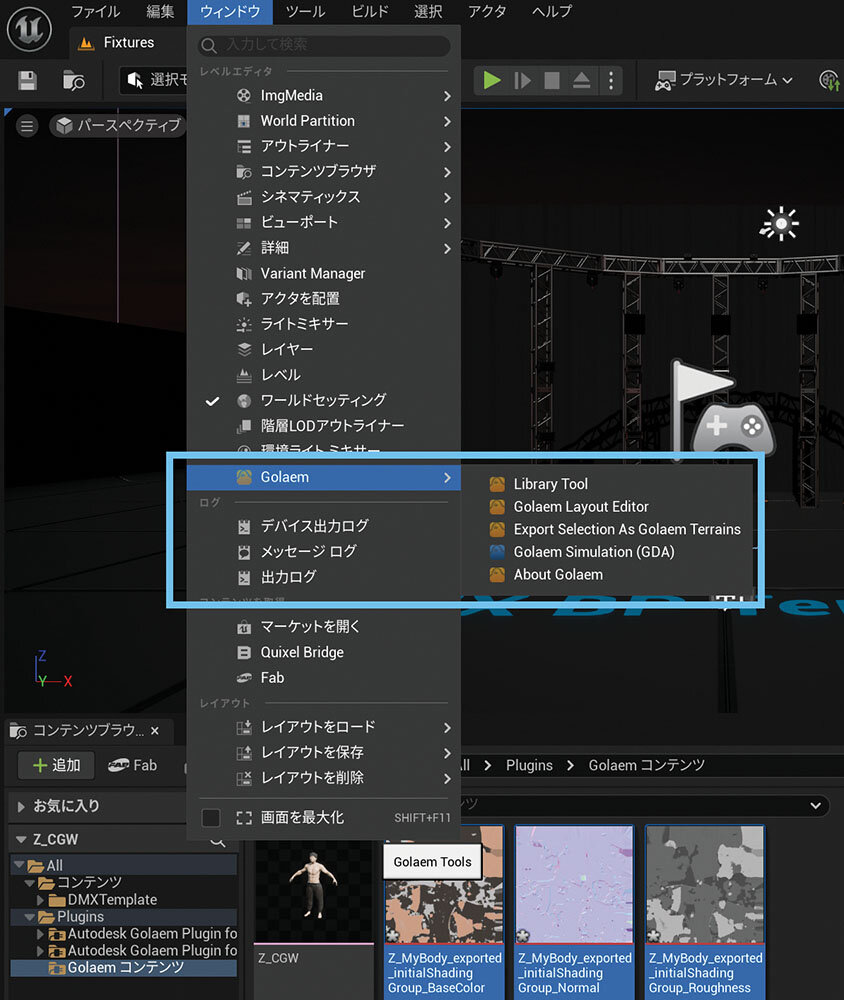

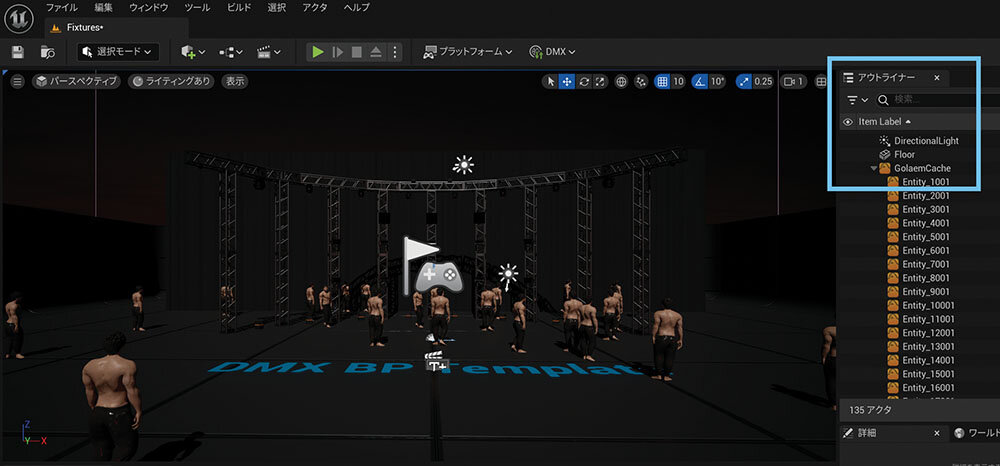

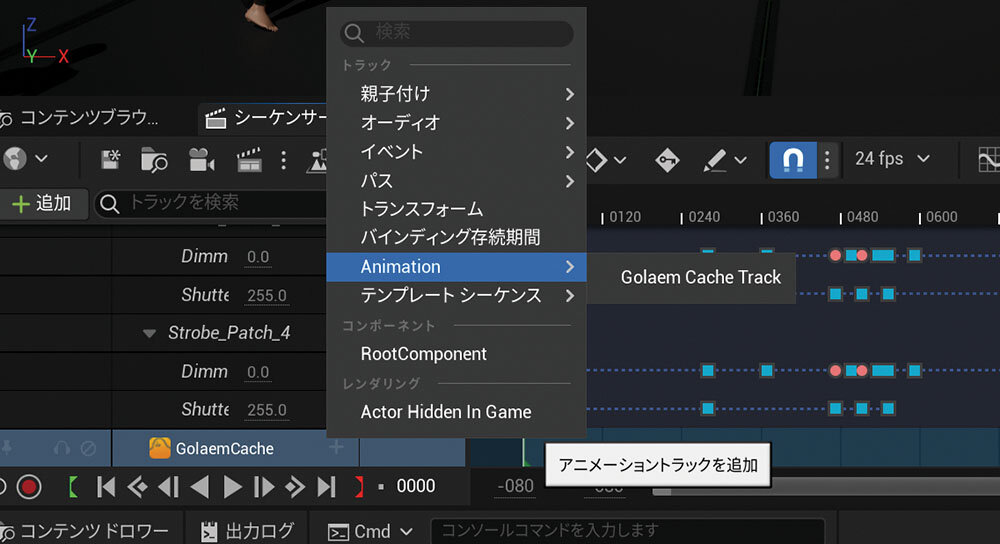

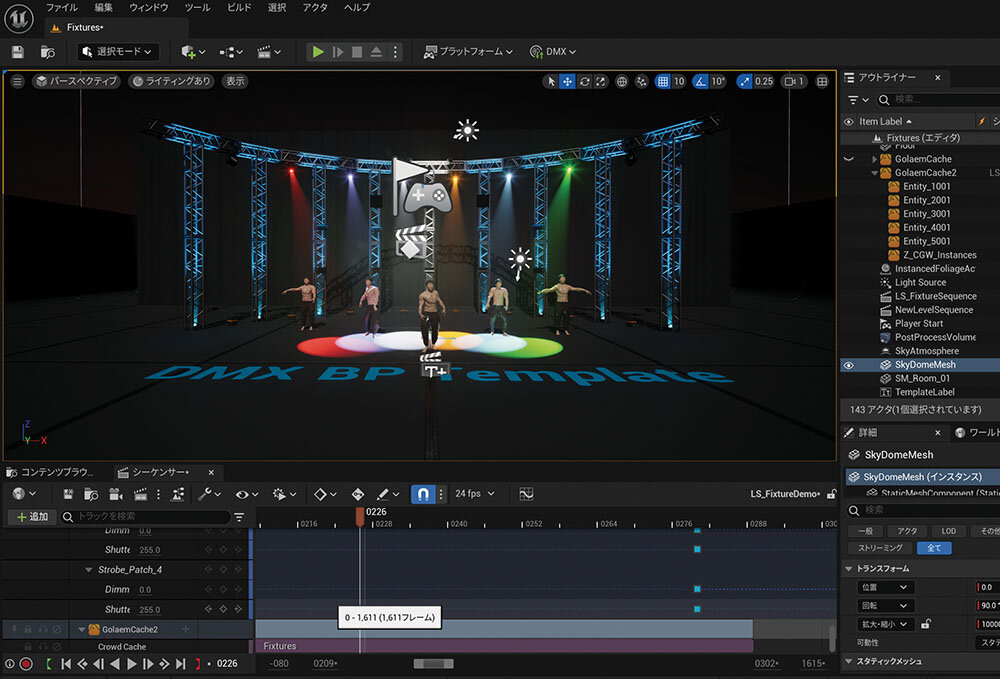

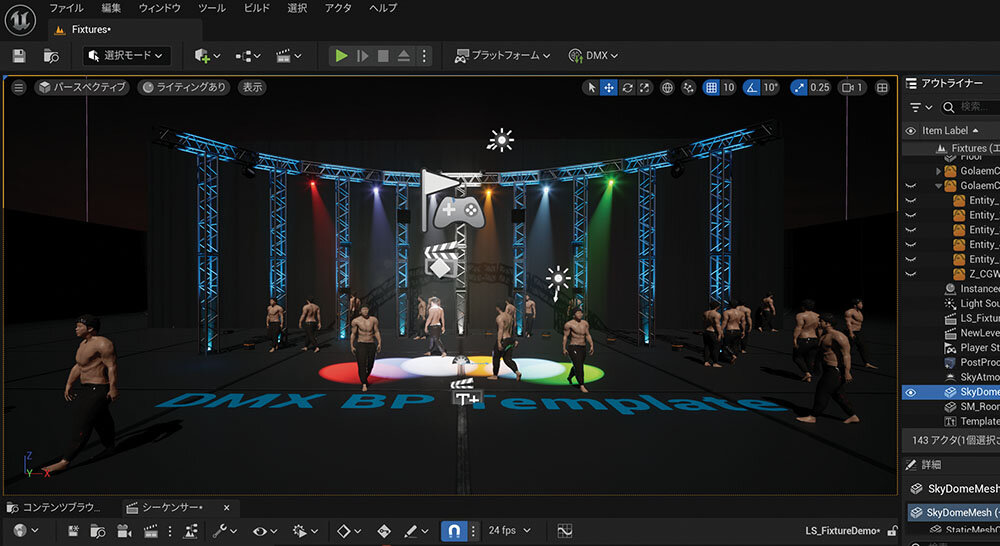

機能④ Unreal Engineへの展開

Media & Entertainment Collectionを購入しているユーザーは、Unreal Engine(以下、UE)用のGolaemライセンスも利用可能です。詳細はAutodeskのGolaemインストールページをご確認ください。

UEではプラグインとして認識されるので、ダウンロードしたファイル一式を作成済みのUEプロジェクトの「Plugins」フォルダに入れて、プラグインを有効化することをお忘れなく!

また、UEでGolaemを使用するには、「PySide」のインストールが必要です。UE5.4以上はPySide6、UE5.3以下はPySide2をインストールします。現在確認中の情報として、UE5.3では一部のGolaemウィンドウが正しく動作しない可能性があるので、UE5.4以上での使用を推奨します。

初めての人も使いやすい群衆シミュレーション

Golaemは取り回しがしやすいので、群衆シミュレーションを初めて扱う人でもすぐに使いこなせると思います。慣れてくると、パラメータや条件を活用した応用も可能です。

注意点として、やはりシミュレーションは多くの計算資源を消費します。特にメモリは、可能であれば64GB程度あると安心です。

Cacheを活用することで計算量を軽減できるので、動作確認をくり返す場合は事前にCacheしておきましょう。特に複数のシミュレーションを同一シーンで扱う場合は効果てき面かと思います。ぜひ試してみてください!

次回予告|Bifrost

次回は、Maya標準のビジュアルスクリプトツール「Bifrost」を取り上げます。Bifrostの中でも、少し変わった使い方をご紹介。Bifrostで生成したパーティクルの座標を、UDP通信を用いてUnityに送信する、というながれの連携方法にフォーカスします。どのような有用性があるか、ぜひご覧ください!

テクニカルサポートが選ぶ今注目のソフト|KIRI Engine

© KIRI Innovations

www.kiriengine.app

KIRI Engineは、3D Gaussian Splatting(3DGS)にも対応した3Dスキャンアプリです。大規模スキャンには向きませんが、単体の対象物をスキャンする場合は、十分に精度が高いです。出力できるデータ形式も多く、スキャンデータを自分の作成したシーンに配置できるクオリティになっていると思います。

まずは無償版で試してみて、気に入った方は有償のPro版も利用してみてはいかがでしょうか。スキャンすることが楽しくなるかも!

INFORMATION

月刊『CGWORLD +digitalvideo』vol.324(2025年8月号)

特集:オレンジの挑戦と進化

『リヴァイアサン』と『BEASTARS』で描く未来

定価:1,540円(税込)

判型:A4ワイド

総ページ数:128

発売日:2025年7月10日

SUPPORT ROOM

■気になるソフトウェアがある方

製品の購入や導入におけるご質問はこちらからお寄せください。

■すでにソフトウェアを活用中の方

使用におけるお困りごとやご質問はこちらからお寄せください。

TEXT_黒河 建/Takeru Kurokawa(ボーンデジタル)

EDIT_李 承眞/Seungjin Lee(CGWORLD)