<3>キャラクターアクターに演じてもらうアクト環境の構築

声優に動きの演技までを求めるのは難しいという理由からボイスアクターとモーションアクターは別の人が演じることも多いが、そういったケースでは両者の意思疎通をどうするかが課題となる。表情もモーションアクターが付けるのか、ボイスアクターが担当するのか、ケースバイケースでアクターの配置が変わる上、イベントだと機材面だけでなく舞台監督や進行、ディレクターが存在するために指示系統を明確にしておく必要もある。このように「意思が流れる経路」を意識して現場の配置を行う必要があると岩城氏は説明する。

また、イベントの場合はアクターの視界をどうするかという問題もある。イベント中に観客とコミュニケーションを取るのであれば、キャラクターの絵も含めた客席映像をアクターが確認できなければならない。会場の様子を映すカメラに関しても、配線の都合などでアクター側から客席側にカメラを向けられない場合は後ろから撮影を行うことになるが、こうした場合は映像を左右反転する必要がある。

加えて、会場に光学式モーションキャプチャを置く場所がない、つまりステージと同じだけの広さのキャプチャエリアがバックヤードに確保できないこともあるため、遠隔出演を行うケースもある。高度に同期した演目があるか、またアクターが会場の雰囲気を肌で感じる必要があるかなどで判断を行うが、遠隔の場合は舞台進行に関わるスタッフの負荷が高いことにも注意したい。

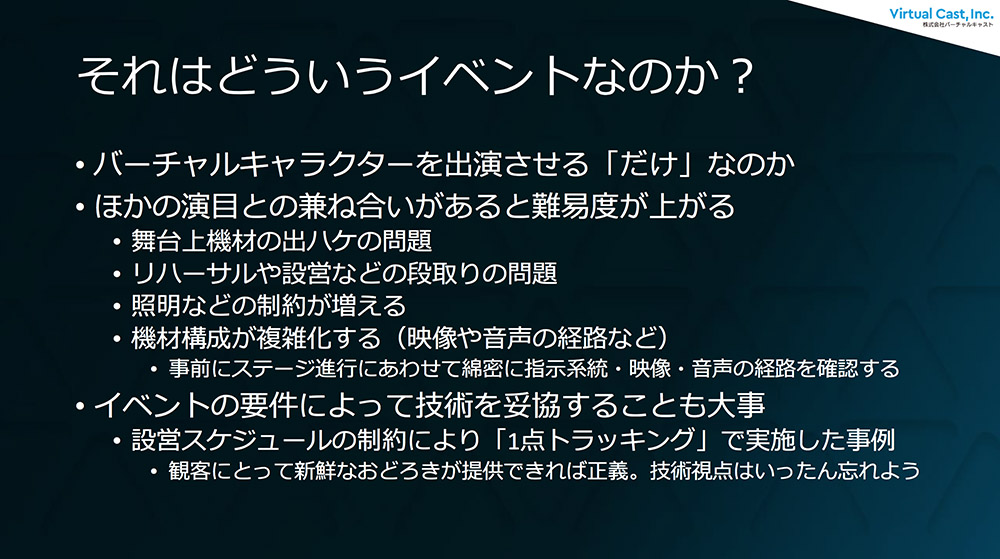

<4>「どういうイベントなのか?」を考える

バーチャルキャラクターを出演させることだけが目的なら話は簡単だが、現在はより高度な演出を求められることも多い。「様々なアクターや演目がある中の1項目としてバーチャルキャラクターを出したい、という要求だと一気に難易度が上がります。システムはステージ上で場所を取るため、出しっ放しにして他の演目ができるか? できないのであれば、どう片付けるのか? なども課題となります」(岩城氏)。

こうしたイベントはリハーサルや設営などの段取りも含めて全体のスケジュールが厳密に決まっているため、検証に時間をかけることは難しい。そのため、最初に述べられた通り「お客さんが喜ぶこと」をゴールとし、設営時間や環境を加味して技術を妥協することも重要だと説明された。例示されたのは、頭にトラッカーを付けただけの1点トラッキング。顔を向いているかだけを検知し、他の動きは収録されたものをスイッチャーで出すことで補完、アクターは映像を見ながら喋るかたちとなったそうだが、岩城氏いわく「結局、お客さんに好評だったので、勝ちです」とのことだった。

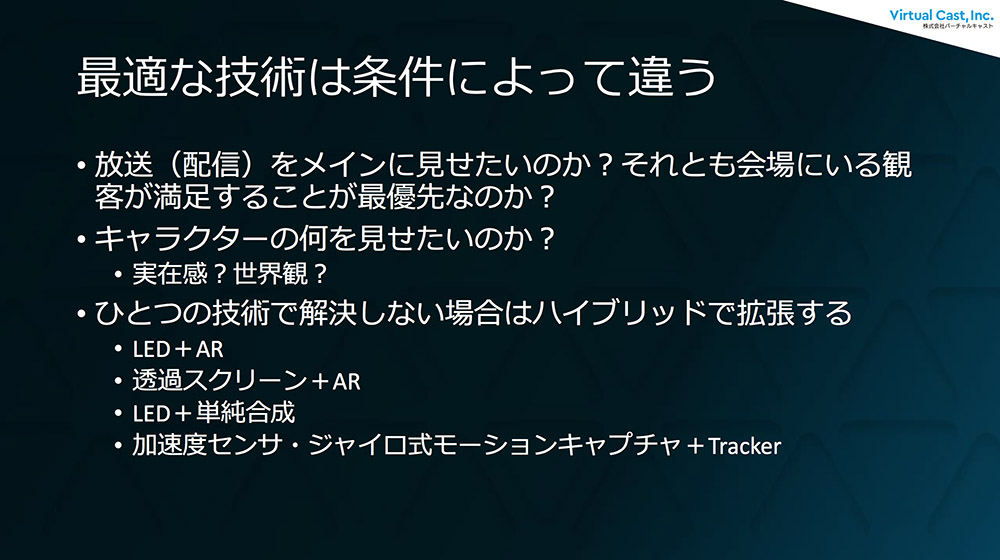

また、最適な技術は条件によって異なるため、キャラクターの何を見せたいのか----実在感なのか、世界観なのか、世界観や条件を吟味してツール選定を行うべきだとも語られた。MVNだけでは原点がずれる場合は光学式モーションキャプチャを用いて補正を行う、ARを上から重ねるなど、弱点を補強する組み合わせを用いることも多いという。

そして大規模な会場では音響にせよ照明にせよ緻密な調整が必要になる。「舞台には舞台のプロがいて、お互いが独自の共通言語をもち高速に意思疎通をしています。それに合わせるのは無理なので、やりたいことをこちらが説明して、その上で判断を仰ぐのが良いと思います」(岩城氏)。ただ、譲れないポイントは事前に決めておくべきだとも説明された。例えば、ARキャラクターを現地での照明を反映するようにつくっている場合は、照明の方と演者に影を落とすなどの相談を行う場合はあるという。

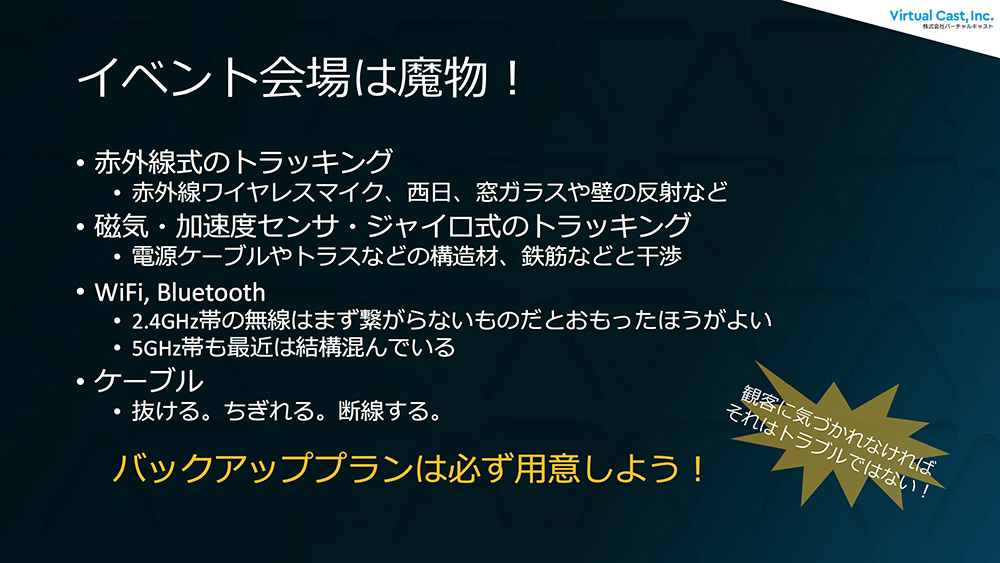

また頻繁に言われるのが、"ステージは魔物"ということ。テストでは上手く動いていても、現地では動かないということはよくあるため、バックアッププランは必ず用意すべきだと岩城氏は語る。例えばステージの床がピカピカに磨かれているとマーカーが見えてしまったり、無線の場合は混線したり、磁気モーションキャプチャが乱れることもある。無線はまず使えないと思った方が良いため、Viveトラッカーも現場では用いない方が良いとも説明された。また、ケーブルも「抜ける、ちぎれる、断線する」というケースは良くあるため、予備は必ず用意すべきだと強調された。