小規模ブースで尖った製品が登場

このように新たな広がりが感じられた一方で、ツールやミドルウェア系の展示については、あまり目新しさは感じられなかった。ホットトピックとしてはUnityとUE4におけるリアルタイムレイトレーシング対応が挙げられるが、共に実用にはあと一息といったところだ。ここ数年トレンドだったモーションキャプチャーの進化も、フルボディトラッキングのながれが一巡し、今年は低価格化が中心のように感じられた。

もっとも、こうした中でも中小規模ブースで尖った製品やサービスが幾つか見受けられた。前述のようにGDCエキスポエリアは今年、飛躍的な増床を遂げた。これにより大規模ブースが増えた一方で、中小ブースもまた増加し、二極化の様相を呈してきたのだ。その姿には、かつて世界最大規模のゲーム展示会、E3で2006年まで存在したケンティアホールの様相を彷彿とさせるものがあった。

その中でも個人的におもしろかったのが、REALLUSION社が提供するCGキャラクター作成ソリューションの「CHARACTER CREATOR 3」だ。同社の3Dアニメーション作成ソフト「iClone7」をはじめ、さまざまなツールに対応している。ブースでは「iClone Motion LIVE」と組み合わせて、iPhone Xによるフェイシャルキャプチャのデモなどが行われていた。

ゲームエンジン関連では「MANU VIDEO GAME MAKER」にも関心がそそられた。2Dまたは3Dゲームをノードベースのプログラミング言語で制作できるエンジンで、オブジェクト同士の衝突などのイベント管理を、FlashのタイムラインエディタのようなUIで管理する点が特徴だ。キャラクターエディターやレベルエディターも附属しており、マルチプラットフォームにも対応している。

ブロックチェーンゲームの開発支援を行うミドルウェア「Enjin」も興味深い内容だった。ブロックチェーン技術は仮装通貨を成立させる基礎技術で、オンライン上で安全で透明性の高い取引を可能とするため、アイテム課金型のゲームと相性が良い。EnjinではUnity向けのSDKをアセットストアで公開しており、ブースではEnjinを活用したブロックチェーンゲームのデモが行われていた。

インタラクティブ・ストリーミングエンジンを提供する「Genvid」も、昨年に引き続いてブース出展を果たしていた。視聴者がブラウザを介してリアルタイムにゲーム内に参加できる配信ソリューションを提供するもので、中嶋謙互氏の2Dオンラインシューティングゲーム『Space Sweeper』などをデモ。視聴者参加型の新しいゲームデザインの可能性を感じさせた。

最後に紹介するのが、ファミコン風のゲームソフトをGUIベースの開発環境でつくることができる「NESmaker」だ。開発したゲームは実行ファイルに出力し、NES(海外版ファミコン)のエミュレーター上で実行させられる。権利関係がどうなっているのか不明だが、会場では1本14ドルで販売されていたほどだ。こうしたブースが存在している点にGDCの混沌とした雰囲気が感じられた。

インディゲーム開発者をリスペクトする気風

最後にアワードについても補足しておこう。GDCでは毎年、インディゲームの祭典である「IGF AWARD」と、商業ゲームを対象とした「GDCA(Game Developers Choice Awards)」の発表授与式が行われる。どちらもゲーム開発者の投票ベースで顕彰される点が特徴で、その時々の業界トレンドが感じられる。特にここ数年顕著なのがGDCAのIGF化で、今年も多くのインディゲームが表彰された。

ルーカス・ポープ氏

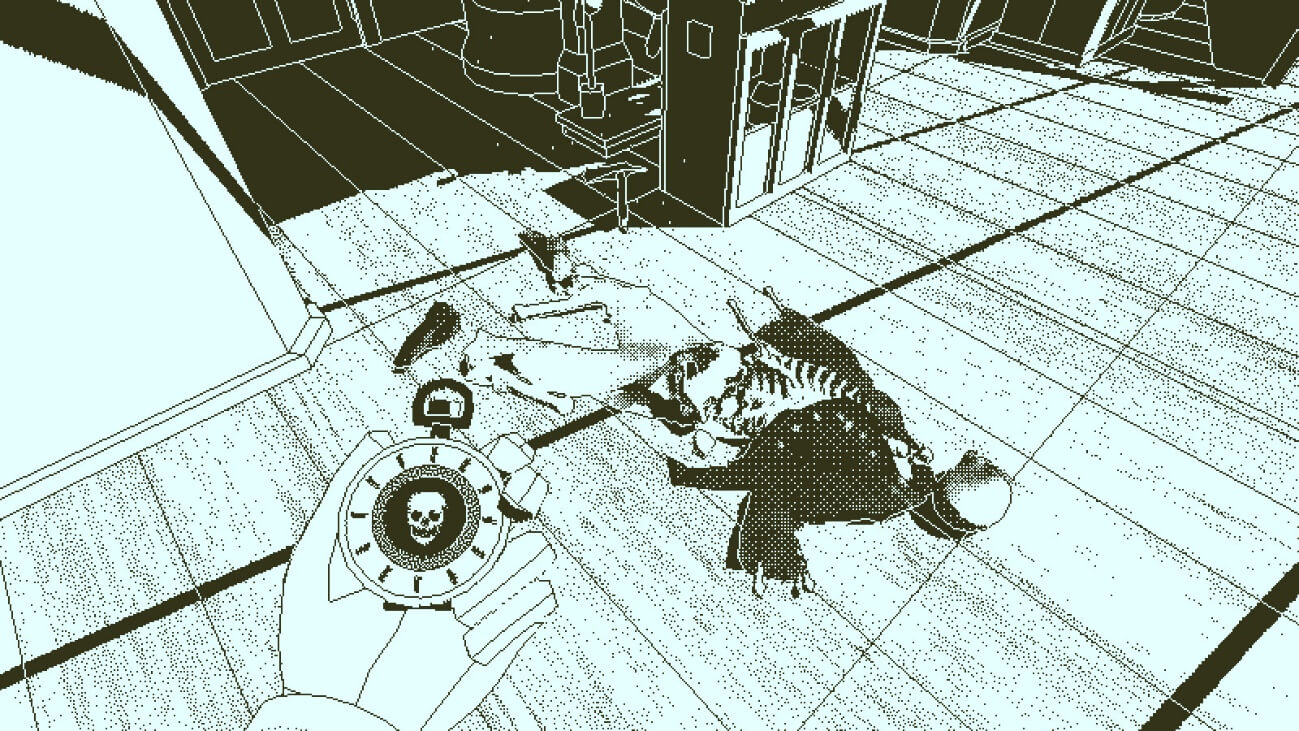

『Return of the Obra Dinn 』

最大のポイントは19世紀のイギリスを舞台に、保険調査員となって難破船の事故原因を探るアドベンチャーゲーム『Return of the Obra Dinn』が、IGFのExcellence in Narrative部門とSeumas McNally Grand Prize部門、そしてGDCAのBest Narrative部門と、アワードをまたいで三冠を達成したことだ。本作はルーカス・ポープ氏がほぼ1人でつくり上げたゲームとなる。

ちなみにGDCAのBest Narrative部門では、ゲームオブザイヤーに輝いた『ゴッド・オブ・ウォー』などがノミネートされた。最大300人規模の開発スタッフを抱え、制作費も数十億円にのぼるタイトルだ。こうした大作ゲームをおさえて、個人制作に近いゲームが表象される点に、GDCAのユニークさがある。これには個人ゲーム開発者の草の根勉強会から始まったGDCの文脈があると考えられるだろう。

もともとGDCは1988年に『バランス・オブ・パワー』などで知られるクリス・クロフォードの自宅で産声を上げた。約20人のゲーム開発者が集まり、私的な勉強会として誕生したのだ。第2回の会議はホテルで開催され、約150人の開発者が参加した。当時はComputer Game Developers Conference(CGDC)という名称で、PCゲーム向けの開発者会議だった。これがGDCになるのは1999年からだ。

当時のゲーム開発は数人のチームでつくられることが多く、今でいうインディゲームの開発スタイルに似ていた。ここから『シムシティ』や『DOOM』などのヒット作が生まれていったのだ。これを可能にしたのがコンピュータ業界の技術革新で、その背景にあるのが「個人の力をコンピュータで拡張する」思想だ。こうした考え方はアメリカの個人主義思想や起業家精神にも適合し、ゲーム産業の礎を担った。

こうした伝統からGDCでは今も昔もインディゲーム開発者に対するセッションや施策が充実している。実際、インディゲームの拡大をうまく取り込んだことが、GDCの成長に繋がったと言えるだろう。GDCでディレクターをつとめたジャミル・モルディナは2006年の筆者のインタビューで「拡大してもGDCが(パブリッシャーが主役の)E3になるわけではない」と回答しており、そのコンセプトが今も息づいている。

もっともGDCの成長で副作用も出てきた。最大の問題がホテル費用をはじめとした滞在費の増大と、治安の悪化だ。これには米サンフランシスコ・ベイエリアの物価高騰も関係している。会場となるモスコーニセンターの周辺は市内でも特に治安が悪いエリアで、夜は拳銃の音が鳴り響き、事件や事故も後を絶たない。個人的にも会場を別の都市に移して欲しいというのが本音だ。

実際、ゲーム産業の成長に伴い、世界中で「ミニGDC」が開催されるようになっている。そこで蓄積された知見が回り回ってGDCに集積され、再び各地に還元されるという循環構造が生まれているのだ。こうした中でGDCが今後もゲーム開発者会議のメジャーリーグとして機能し続けられるかが、ここ数年の大きな課題になるだろう。今後の動向に注目していきたい。