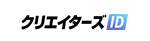

『STi』の先に見据えるもの

日本の実現可能なバジェットと制作環境で、ハリウッドと互角に渡り合える 3DCG コンテンツを制作していく。そんな高い志を掲げる SOLA DIGITAL ARTS の下に日本を代表するデジタル・アーティストたちが集い、完成したのが『STi』というわけだ。

「SOLA DIGITAL ARTS の中核スタッフは20名ほど。制作終盤のクランチタイムにはコンポジット班を中心に35名ぐらいまで増えましたが、この規模でやりきれたのはひとえに優秀なアーティストたちに参加してもらえたことが大きいです。通常のプロジェクトであればCGディレクターを務めるであろう百戦錬磨の方たちばかりですから」。

加えて、先述した MOZOO だけでなく、SOLA DIGITAL ARTS の CTO である河田成人氏が代表取締役を務める wonderium、伊勢田誠治氏率いる POLYG、本作のキャラクターパート全編を担当した コロッサス など、実力ある外部パートナーの存在も大きかった。さらに日本勢だけでなく、NEXT VISUAL STUDIO と MACROGRAPH という韓国大手、カナダの Pix Ray VFX といった海外プロダクションも制作に参加。こうした世界規模で適材適所の分業体制を構築できることも SOLA DIGITAL ARTS の強みである。

© 2012 Sony Pictures Worldwide Acquisition inc. All Rights Reserved.

「中核スタッフは『APPLESEED』から付き合いのある人たちが多かったので、彼らの得意なことや適性はかなり正確に把握できていました。ですので、僕の方からはラフなデザイン画を下に目指すビジュアルの骨子だけを伝えるに止めて、実制作は各アーティストさんのクリエイティビティに委ねることの方が多かったです。監督としては、手数少なく済みましたね」。

各パートのリード・アーティストたちが荒牧監督の意向を汲みつつ、ディテールを盛り込んでいくという流れで制作されたわけだ。

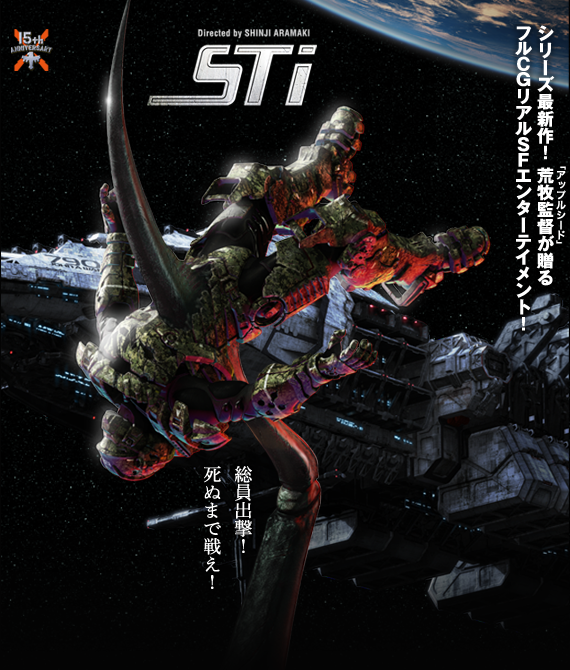

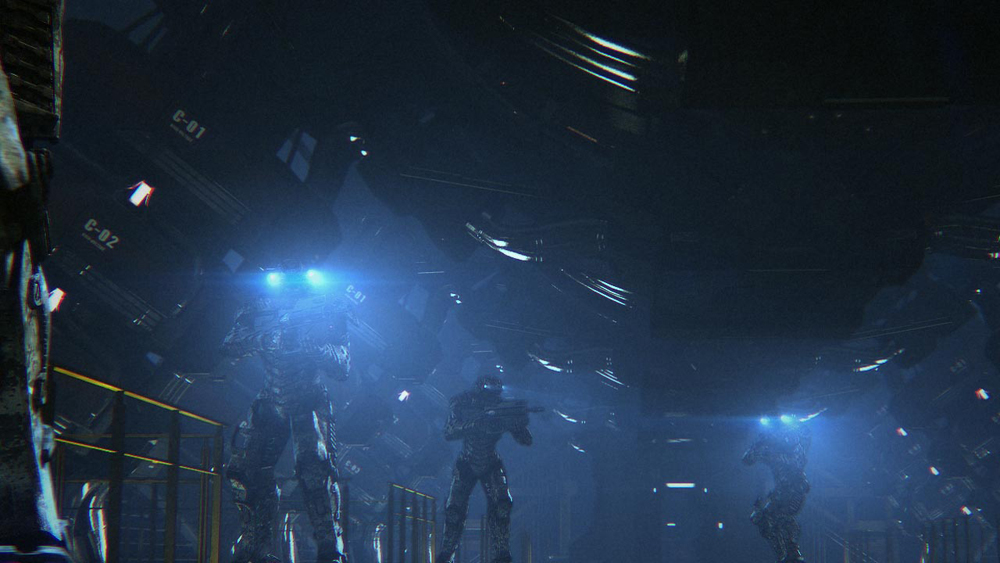

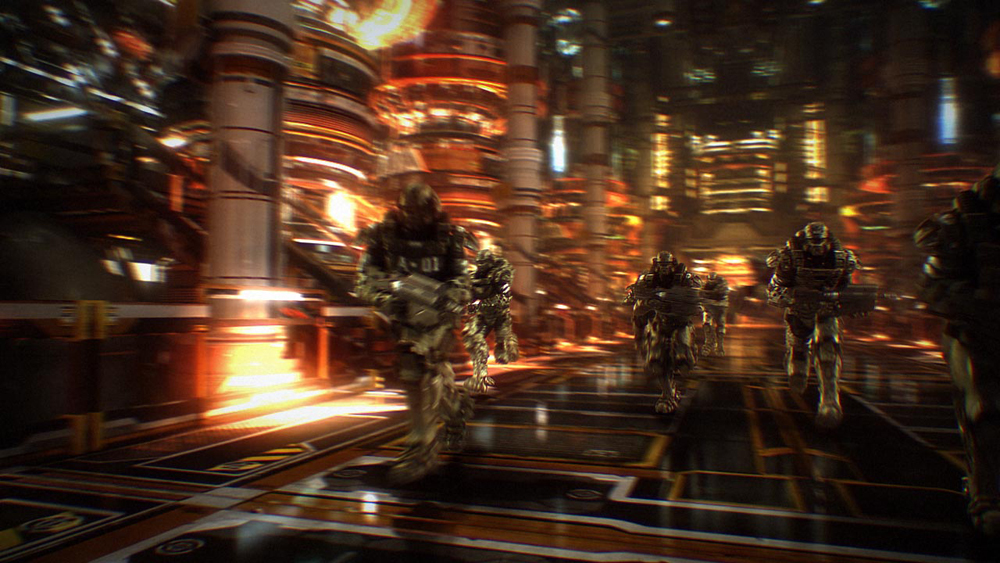

「物語は主に戦艦ジョン・A・ウォーデン内という閉ざされた空間内で進行していきます。そこで、ルックが単調にならないように、ストーリーも一本調子にならないように細かく配慮したのですが、実際の画づくりの上ではアート・ディレクターや各ショットを担当するアーティストたちの方でどんどんイメージを膨らませてくれました。その典型が、機関部のシーンです。ストーリーの鍵として、最初は暗く、段々と明るくなることで一気にドラマが展開するのですが、電源が回復した機関部シーンは『こんなに明るくしちゃって大丈夫?』と不安になったこともあるほど、戦艦とは思えない色使いですが、逆にそれがドラマの転調を効果的に描くことに繋がりました」。

そのシーンがこちら(下)。非常に豪華絢爛な見た目の中でリアルでハードな戦闘描写が繰り広げられるという虚と実のバランスが絶妙な、3DCG ならではの映像表現である。「多くのライトが Maya 上で仕込まれているので、その代償として非常に重たいシーンとなり、途中でレンダーファームが足りなくなりましたけどね(苦笑)」。

© 2012 Sony Pictures Worldwide Acquisition inc. All Rights Reserved.

それまで暗闇に閉ざされていたジョン・A・ウォーデン号艦内がある事をきっかけに電源が回復する。すると、それまで鳴りを潜めていたバグたちが一気に現れ、兵士たちに襲いかかるのだが、静から動へとテンポが転調するにあたり、この非現実的なまでに明るいシーンの色彩設計が視覚的にもドラマ性を高めることに成功した

これまでに培ってきたフル CG アニメーション制作ノウハウを武器に、戦略としても戦術としても非常に効率良く制作できたように感じるが、もちろん万事が順調だったというわけではない。新たな表現を追求していく過程では幾多の試行錯誤や予期せぬトラブルがあったという。

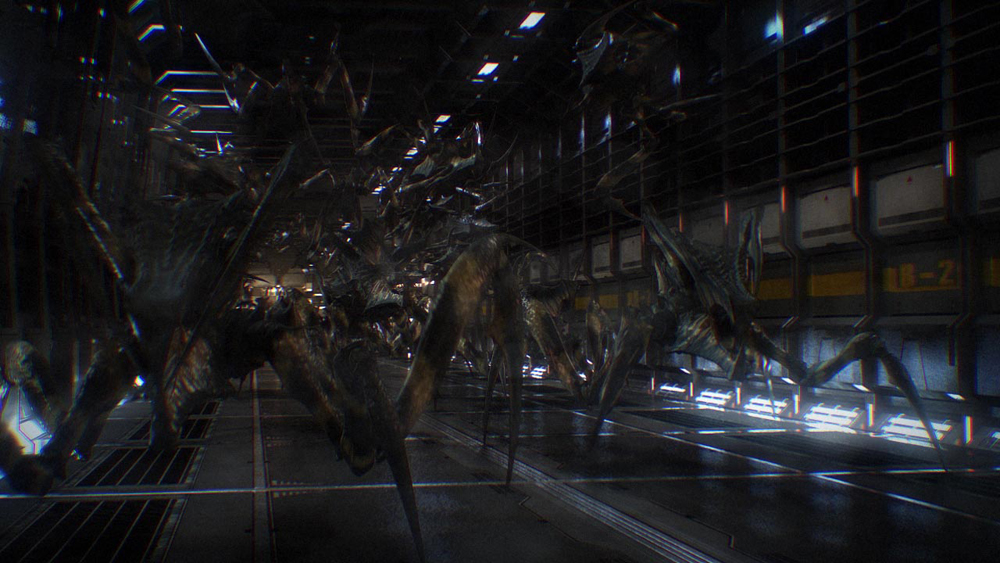

「プリプロ段階から相応に準備や配慮をしてきましたが、どうしても不測の事態は起こります。例えば、モブ表現は兵士よりもバグの方が外見が同じだし、モーションを二次利用もしやすいと考え、実際にカットを作ってみます。すると、バグの動きはモーションキャプチャできないので全てキーフレームになるから、やっぱり大変なんだと(苦笑)」。

© 2012 Sony Pictures Worldwide Acquisition inc. All Rights Reserved.

また、劇中後半に地球のある都市の上空をジョン・A・ウォーデン号が飛行していくシーンが登場するのだが、「わずか数カット(数秒)の短いシーンですが、レイアウトを決めると地上の建物を予想以上にハイディテールに作り込む必要があることが判ったのです。大気のあるオープンなシーンですから、レンダリングやコンポジットの負荷も当然高まりました(苦笑)。『STi』では自前のスタジオを構えたことにより、終始一貫して制作スタッフと密にコミュニケーションを重ねながら制作することができましたが、逆にそうした苦労も目の当たりにすることになるわけです。監督としてもスタジオ経営者の1人としても新たな悩みも多かったですね」。

上述の通り『STi』プロジェクトは、SOLA DIGITAL ARTS をわずか5人でゼロから起ち上げることからスタートした。「TD(テクニカル・ディレクター)もいない状態から始めたわけなので、今回に限れば、いわゆるパイプラインみたいなものは "溝" すらありません(苦笑)。パイプラインの構築はこれからの具体的な課題のひとつですね。ただ、そうした意味でも『STi』制作を通して改めて実感したのは、スタッフ間のコミュニケーションがいかに大切であるかということでした。どうして完成させることができたのか自分たちでもわからないぐらい、あり得ないスピードでコンポジットワークを終わらせたりできたのは、まさに密なコミュニケーションの賜物だなと。映画を作りたいのなら、パイプラインではなく、具体的な企画が何よりも大事。完成できたからこそ偉そうに言えるわけですけどね(笑)」。

© 2012 Sony Pictures Worldwide Acquisition inc. All Rights Reserved.

現在(2012年7月下旬)、全国で上映中の『STi』は、ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント配給による歴としたハリウッド映画であり、海外での展開も決まっている。日本はもちろんのこと、海外での評判も大いに気になるところだ。さらに荒牧監督ならびに SOLA DIGITAL ARTS としては、『(仮題)SPACE PIRATE CAPTAIN HARLOCK』プロジェクト(制作:東映アニメーション/マーザ・アニメーションプラネット) に参加中である。「お陰様で、その先のプロジェクトも進行中です。長編で、よりハイクオリティなものをどんどんやっていきたい。そうした方針に賛同してくれた一流アーティストたちに集まってもらったので、自分たちで企画をコントロールしながら、新しいことをやってみたいですね。語弊を承知で言いますが、日本の CG・映像制作者が生き残る道はここにしかないと覚悟しています」。

言うのも野暮だが、この路線を突き進むということは、欧米の大スタジオとも戦っていくということでもある。「技術力などポイントポイントでは勝てない面も確かにあるでしょう。ですが、作品全体のクオリティでは十分互角に渡り合える自信がありますよ」。

『STi』マスコミ試写を観て、ぜひ荒牧監督の話が聞きたいと思い、今回のインタビューが実現したのは先述の通り。では、なぜそう思ったかと言えば、この作品が全編にわたり、"しっかりと演出されている" と感じたからだ。

荒牧伸志というフィルム・メーカーの「このドラマを描きたい」という明確な意志が、全てのカットから伝わってくるように感じたと伝えると、「そう思っていただけたのならすごく嬉しいです。実のところ、『STi』では Face Robot を導入したりもしていますが、とりわけ技術的に新しいことをやろうとしたわけではありません。先ほどもお話した通り、パイプラインと言えるものもありませんでした。近年、フル CG アニメーション制作は、新しい技術の追求よりも演出面との兼ね合いで技術をみせていくというフェーズに入ったと考えています。そうした観点から工数やコストの削減だけではなく、『こうした方が演出的に面白くないですか?』 を、今の日本の制作現場で実現可能なことをやりきった作品だと自負しています」。

だからこそ、純粋に面白いエンターテインメント作品に仕上がっているのだなと納得した。押し売りするつもりはないが、日本発 3DCG アニメーションの新たな可能性 をぜひ劇場で体感していただきたい。

TEXT_沼倉有人(CGWORLD)

PHOTO_弘田 充

スターシップ・トゥルーパーズ インベイジョン

新宿ピカデリーほかにて全国で上映中

配給:ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

監督:荒牧伸志

脚本:フリント・ディル

プロデューサー:ジョセフ・チョウ

ストーリー:荒牧伸志/ジョセフ・チョウ/河田成人

製作総指揮:エドワード・ニューマイヤー、キャスパー・ヴァン・ディーン

CGI プロデューサー:河田成人

提供:STAGE 6 FILMS

制作:SOLA DIGITAL ARTS

© 2012 Sony Pictures Worldwide Acquisition inc. All Rights Reserved.

www.ssti.jp