<3>不透明エフェクトの視認性をいかに担保するか

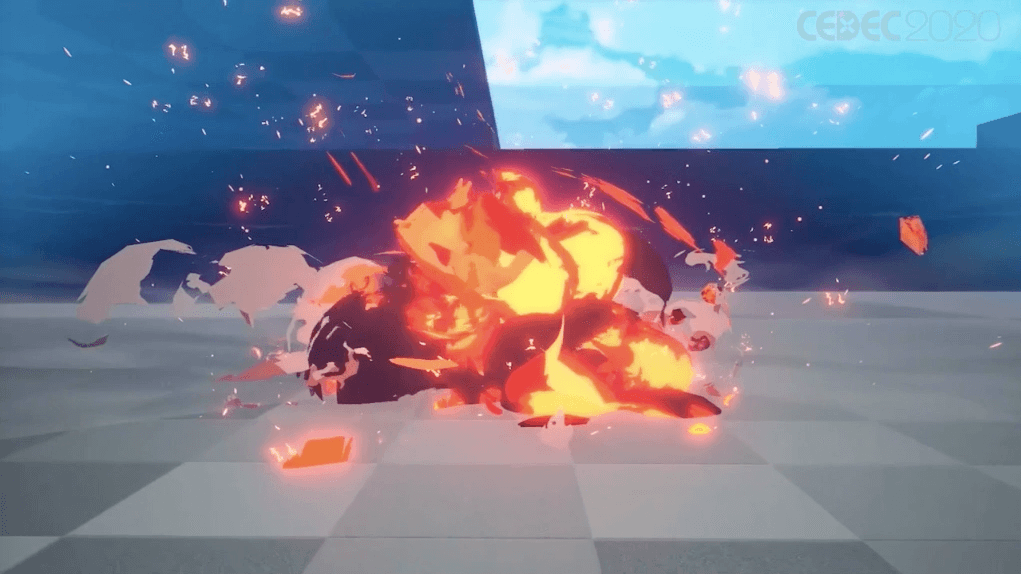

エフェクトを担当した平山英輔氏、杉山和也氏からは、不透明素材の活用やポストエフェクト、頂点アニメーションによるアニメ的表現などについて解説が行われた。『BLUE PROTOCOL』のエフェクトには、アニメ的表現を目指すため透過を行わない不透明素材を多く使用しているという。

▲不透明と半透明でのちがい。不透明素材でセル調のキャラクターとの親和性が高まる。画面からエフェクトが浮いて見えない

▲不透明エフェクトの弊害として、エフェクトの重なりでゲーム画面の視認性が低下してしまう

▲カメラ距離によってエフェクトの消し込み処理を行なっており、カメラに近いエフェクトは表示されなくなる

▲距離消しなしと、距離消しありの状態。複数のエフェクトが重なった際も視認性低下を防ぐことができる

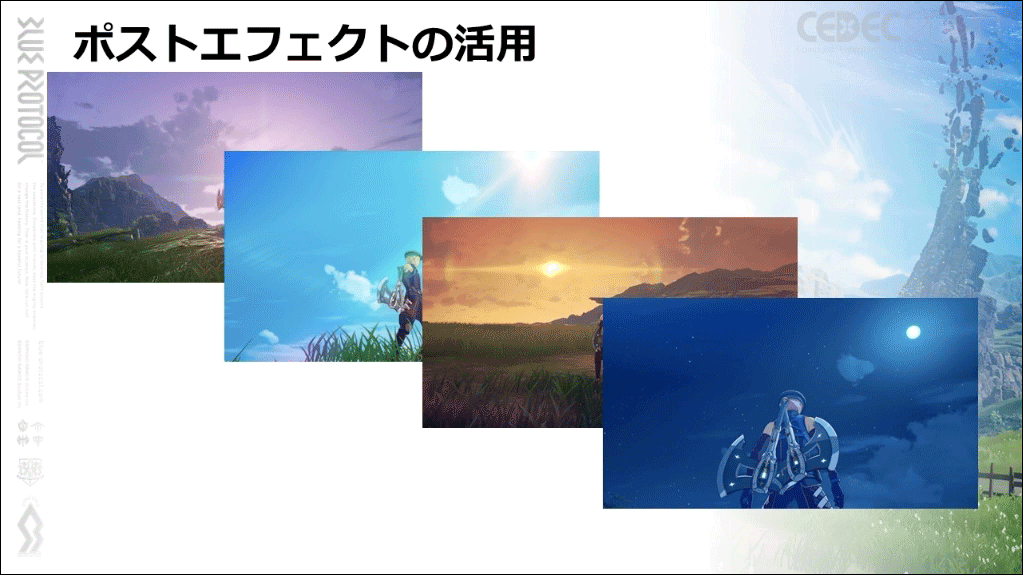

『BLUE PROTOCOL』ではアニメ制作における撮影処理の再現を目指している。アニメの撮影処理とは、画面全体の色調整や、アニメのベタ塗りを緩和するために「パラ」と呼ばれる画面へのグラデーション効果、光源に対するフレア効果の追加などを行う工程だ。

▲ポストエフェクトのパラ表現効果を10倍に強調してわかりやすくしたもの。サンシャフトの挙動は太陽を基準としている。UE4のポストプロセスマテリアルの機能で作成

▲カメラが日陰に入ったかどうかでエフェクトを切り替える判定をすることで、適切なポストエフェクト表現が可能となった。また切り替わりが激しくなりすぎないよう、数秒かけて切り替わるようプログラミングされている

▲多くの機能を盛り込んだマスターマテリアルを用意し、朝、昼、夕方、夜のポストエフェクトを時間帯によってオーバーラップさせて利用

<4>情報量を調整しアニメテイストを追求した背景

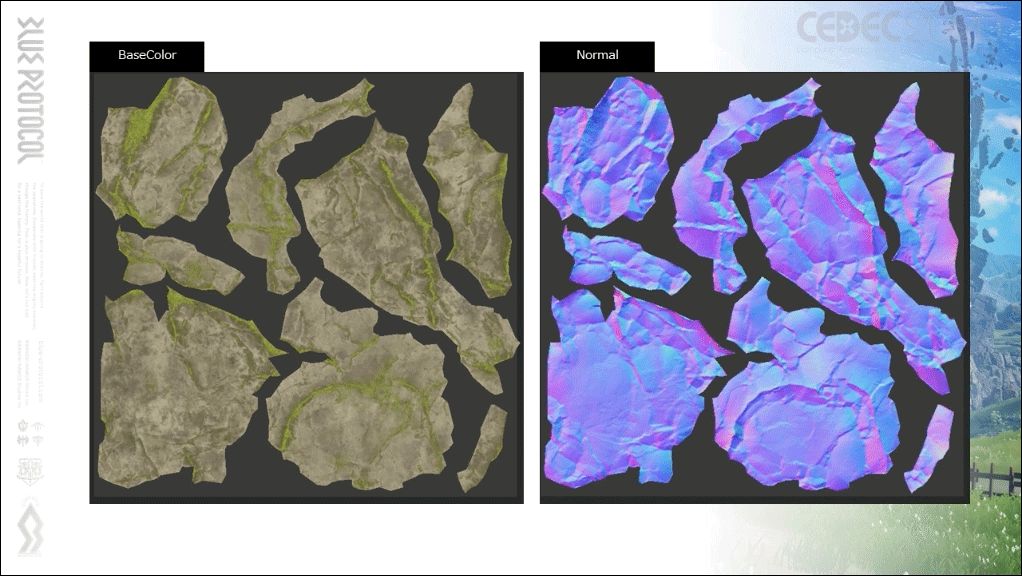

背景のリードアーティストを務めた長尾弘子氏より、アニメテイストを意識した背景制作について解説された。モデル自体はリアルにつくり込んだ上で、テクスチャのテイストがフォトリアルになりすぎないよう、ディテールを減らし、テクスチャの情報量を調整しているという。

▲アニメテイストだからといってモデリングを簡単に済ますようなことはしていない。リアルなモデルをつくり込む。ZBrush使用

▲岩のベースカラーマップ、エッジを強調し、フォトリアルな情報は省略している。手書き感のある色むらを入れている

▲ゲーム画面に配置した参考画像

日本のアニメ背景アートのようなテイストを目標に掲げたが、全て手描きで仕上げようとすると時間がかかりすぎ、作業者のスキルによって仕上がりにバラつきが生まれてしまう。そうして作業が属人化してしまうと量産ができなくなるため、テクスチャ作成のメインツールにPhotoshopではなくSubstance Painterを採用。Substance Painterのマテリアル、フィルタ、ジェネレーターを共有することで、手早くクオリティのばらつきのないテクスチャを実現している。

草原マテリアルは、アニメの背景美術を参考にし、下記の3点に着目し実現するよう考えたという。

1:カメラからの距離により草地テクスチャのカラー情報を減らす

2:草原全体に色ムラを付ける

3:ハイライトを追加して風邪によりきらめく草を表現する

▲元の草原マテリアル。地面はUE4のランドスケープ機能、草原はグラス機能で自動的に生えるようになっている

▲カメラからの距離に応じてテクスチャのカラー情報を減らす。奥に行くほど明るめの黄緑で塗りつぶされているのがわかる

▲カメラの距離に関係なく草原全体に色ムラを生じさせている。ムラを表現したマスクテクスチャを利用している

▲ハイライトを追加して風にきらめく草は、ハイライトテクスチャを加算してUVスクロールで流すことで表現

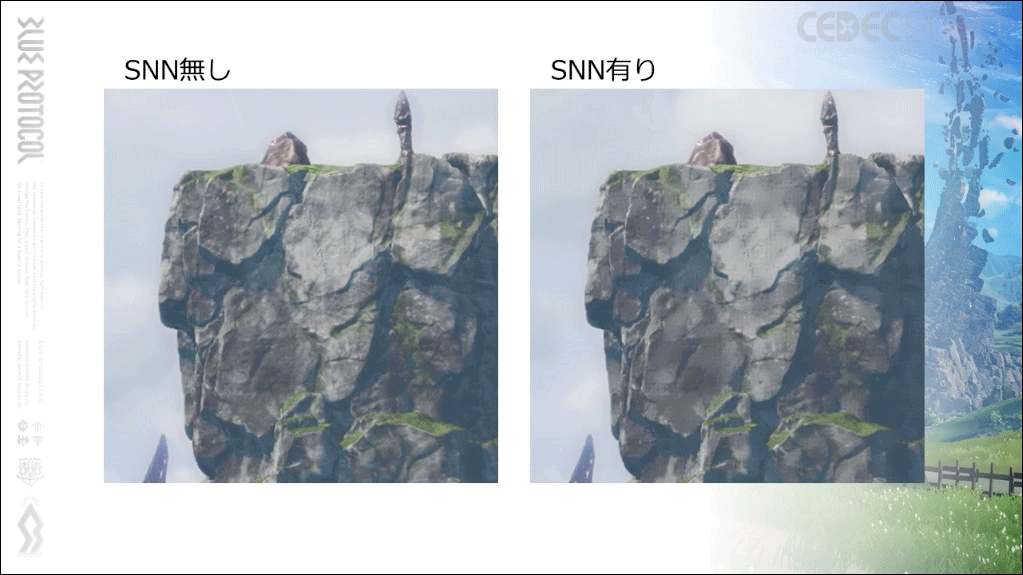

また、アニメ表現を意識して取り入れたフィルタとして、ポスト処理でのSNN(Symmetric Nearest Neighbor)フィルタを使用。これは、近接するピクセルの情報から平均値を求め、手描きアートっぽくディテールを潰す効果のあるフィルタだ。

▲近接するピクセルの情報から平均値を求め、手書きアートっぽくディテールを潰す効果のあるフィルタ

▲遠景の岩を拡大した様子。ほどよく潰れて手書きの風味が出ている

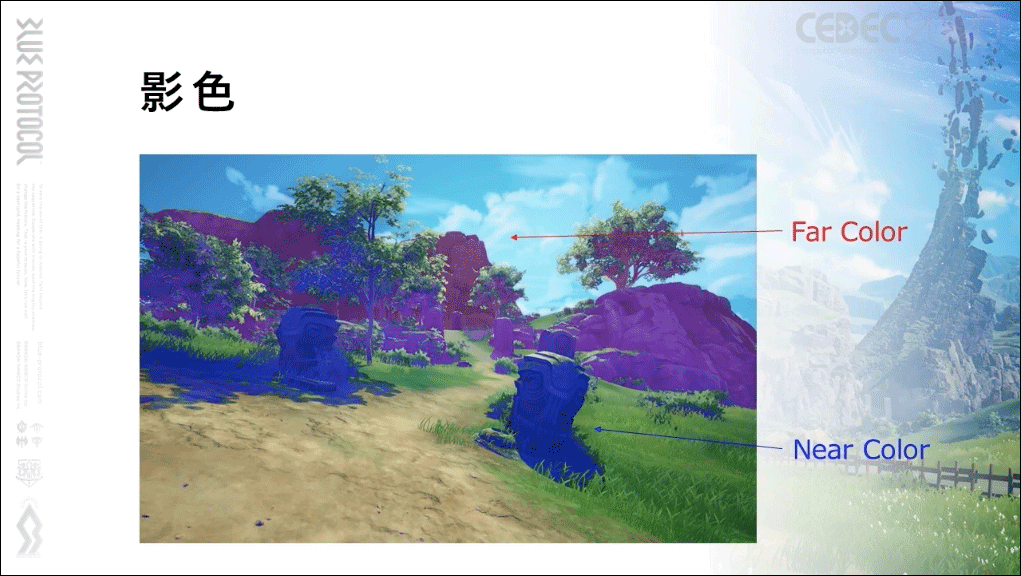

その他にも、カメラからの距離に応じて影に色をつけられる機能や、UE4のボリュメトリックフォグ、カスタム機能で実現したボリュメトリックシャドウなども紹介された。

▲パラメータで近い・遠いの閾値を設定し、主だった影と、影の淵の部分で個別に制御できるようになっている

▲ボリュメトリックシャドウの表現例。画面中央の木の葉の影が伸びている。現実世界ではあり得ないがあえて影を描き込んでいる

プロジェクトにおけるセル調表現の取り組みがダイジェスト的に語られた本講演は、「『BLUE PROTOCOL』はまだまだこれから開発を続けていくプロジェクトであり、今後もトピックを紹介させていただきたい」とのアートディレクターの千家英嗣氏の言葉により締めくくられた。今後の続報にも注目していきたい。