こんにちは、デジタルスケープの伊藤和博です。今回は、Illustrator 2025から新機能で、「裁ち落としを印刷」と「生成拡張」をご紹介します。

Illustratorで作成したドキュメントを印刷する際、アートボードの境界ギリギリまで作成したオブジェクトや平網は印刷時の断裁によって紙の地色が出てしまわないよう、裁ち落としのガイドラインまでオブジェクトを拡張しておく必要がありますが、今回のバージョンアップによって、裁ち落としのガイドまで自動で拡張する機能が搭載されました。

また、裁ち落としに限定することなく、「特定のオブジェクトを指定した方向に拡張する」ということも可能になっています。いずれも「生成の機能を使用してオブジェクトを拡張する」という機能になりますが、今回のブログでは具体的にどのように拡張するか、ご紹介していきます。

●裁ち落としを印刷

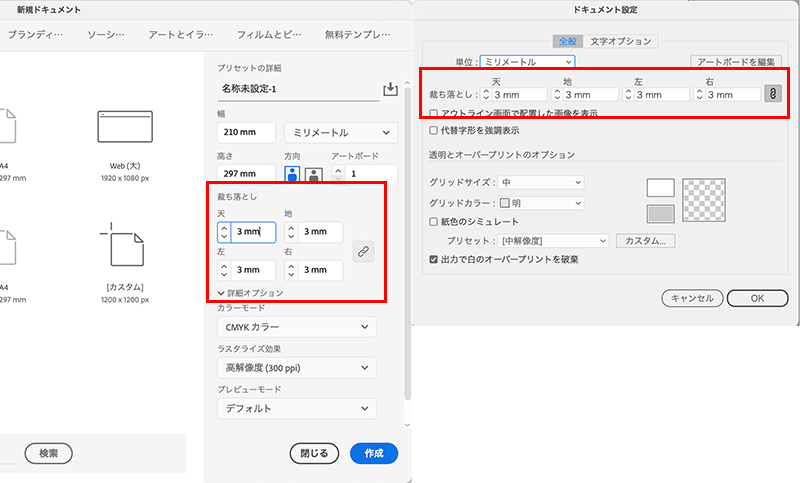

まず最初に、「裁ち落としを印刷」の機能は裁ち落としのガイドを表示していないと使用することができません。裁ち落としガイドは、新規ドキュメントの作成時に設定するか、[ファイルメニュー>ドキュメント設定]で設定することができます。裁ち落としは通常3mmで設定します。

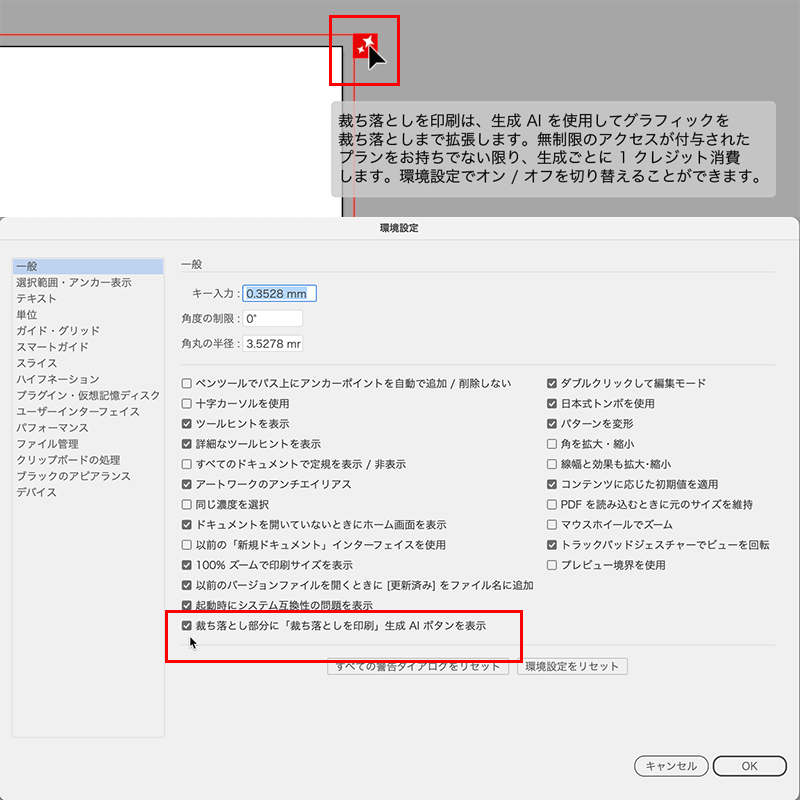

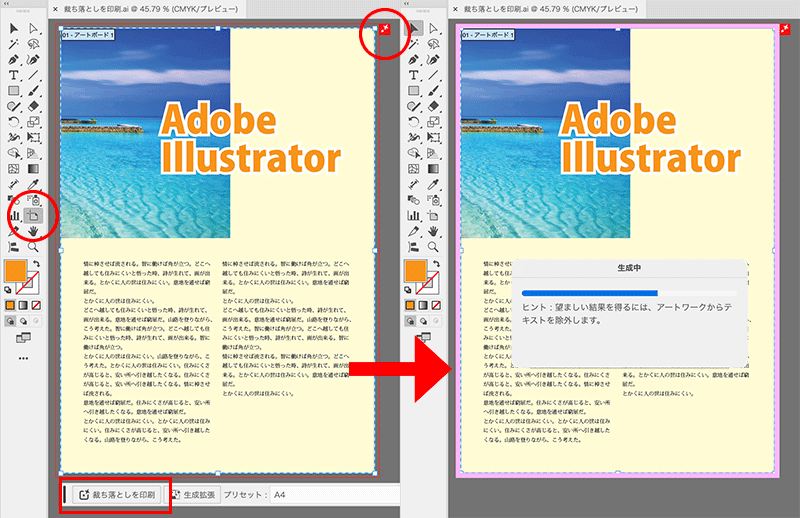

裁ち落としガイドを設定すると、デフォルトで選択中のアートボードの右上角、裁ち落としガイドの上に[裁ち落としを印刷生成AIボタン]が表示されます。なお、この機能は[環境設定>一般]で表示/非表示を設定することが可能です。また、生成AIボタンにマウスカーソルを添えると、「この機能は生成クレジットを1消費します」、とコメントが表示されます。

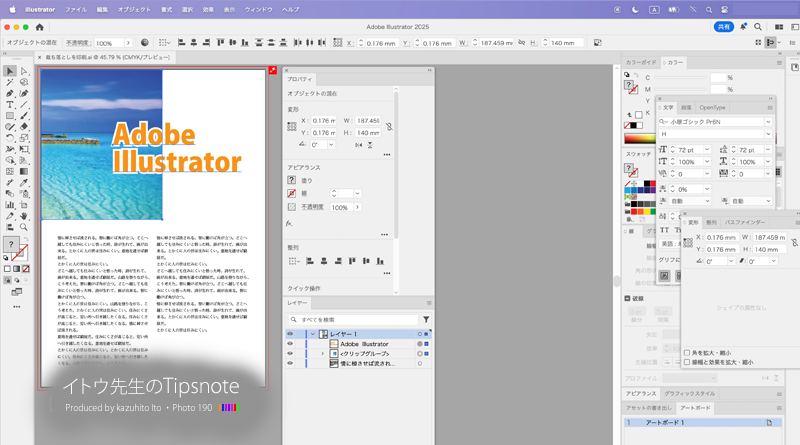

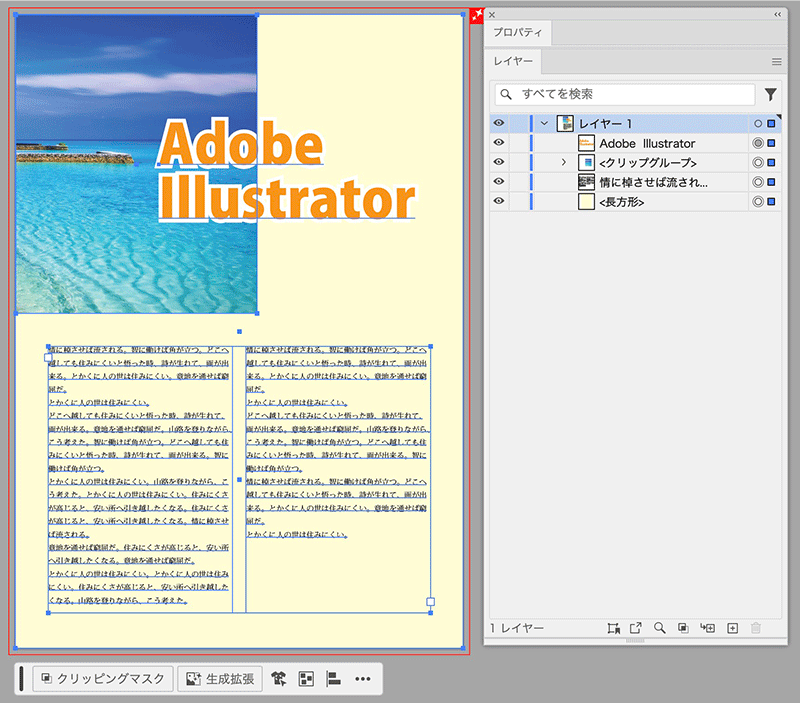

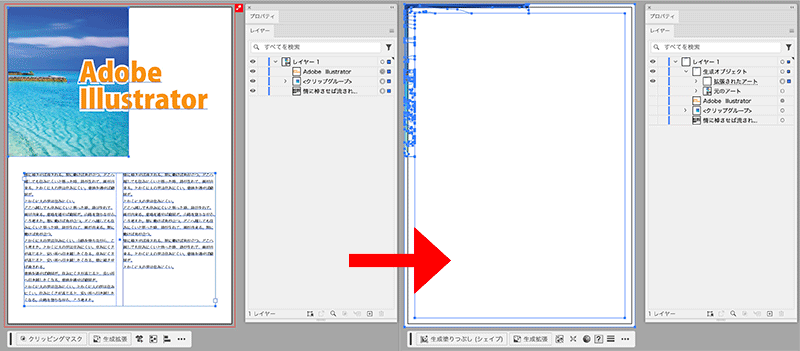

最背面にアートボートと同じサイズの平網を作成し、その上に画像やテキストを載せた以下のようなドキュメントがあったとします。平網のオブジェクトや画像は、この時点で裁ち落としガイドまで拡張して作成しておけば良いのですが、今回は「拡張していなかった」という前提で操作していきます。

アートボード上の全てのオブジェクトの選択を解除した後、[アートボードツール]を選択し、裁ち落としガイドにある[裁ち落としを印刷生成AIボタン]か、コンテキストタスクバーにある[裁ち落としを印刷]をクリックします。すると、裁ち落としの領域がピンク色になり、生成AIがドキュメントの境界付近にあるオブジェクトを裁ち落としガイドまで拡張していきます。

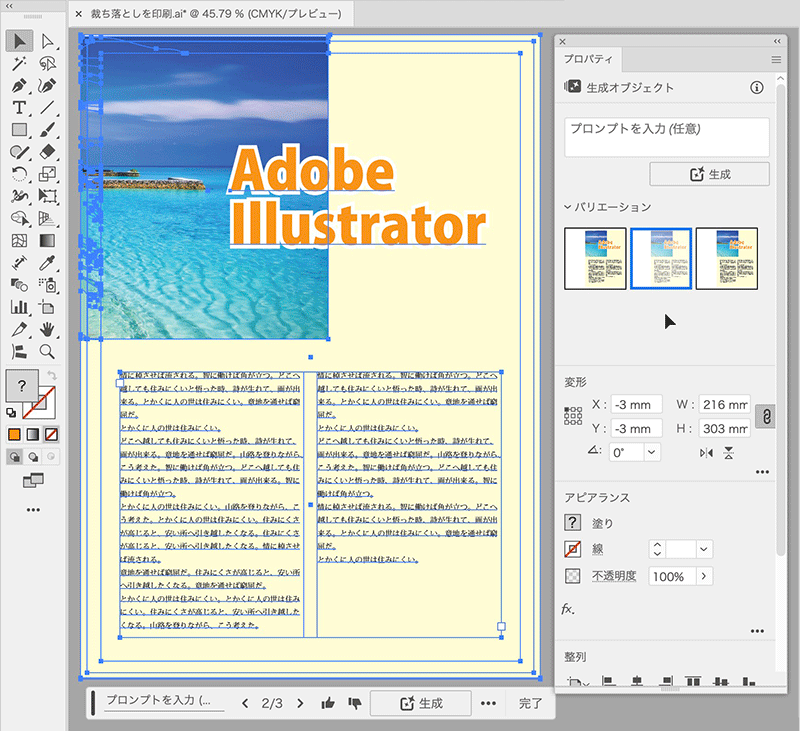

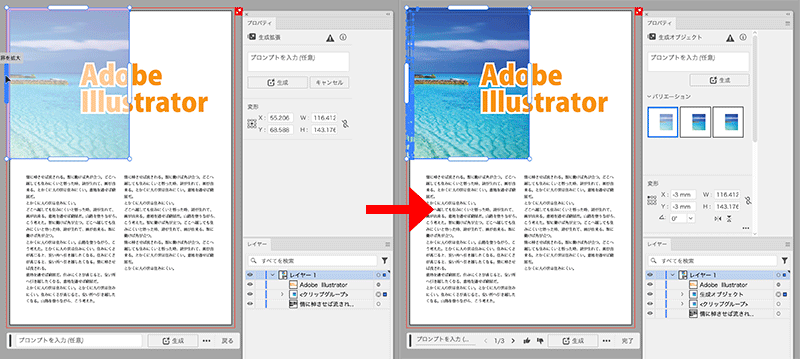

拡張した結果はバリエーションとしていくつか候補を作成するため、コンテキストタスクバーまたは[プロパティパネル]から選択することができます。

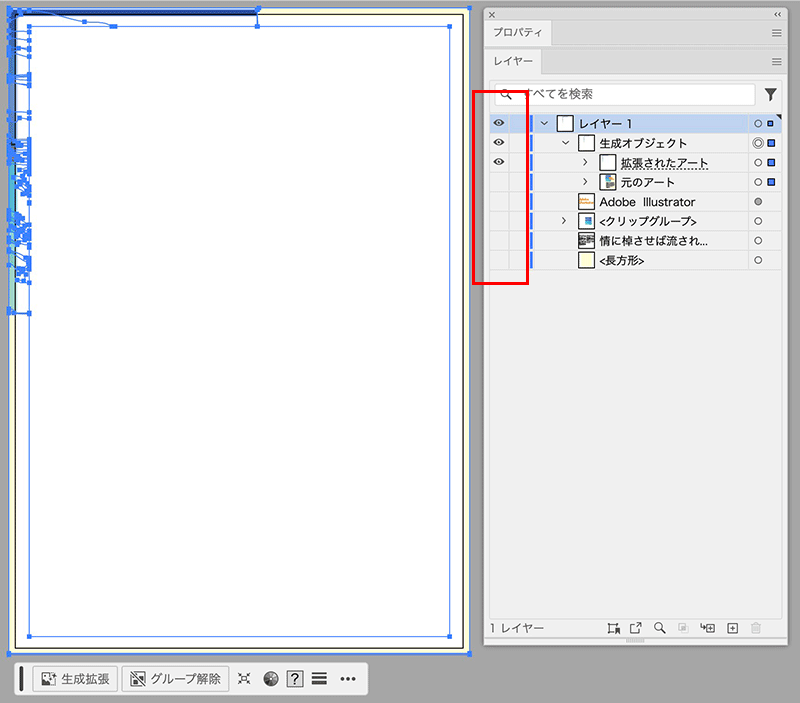

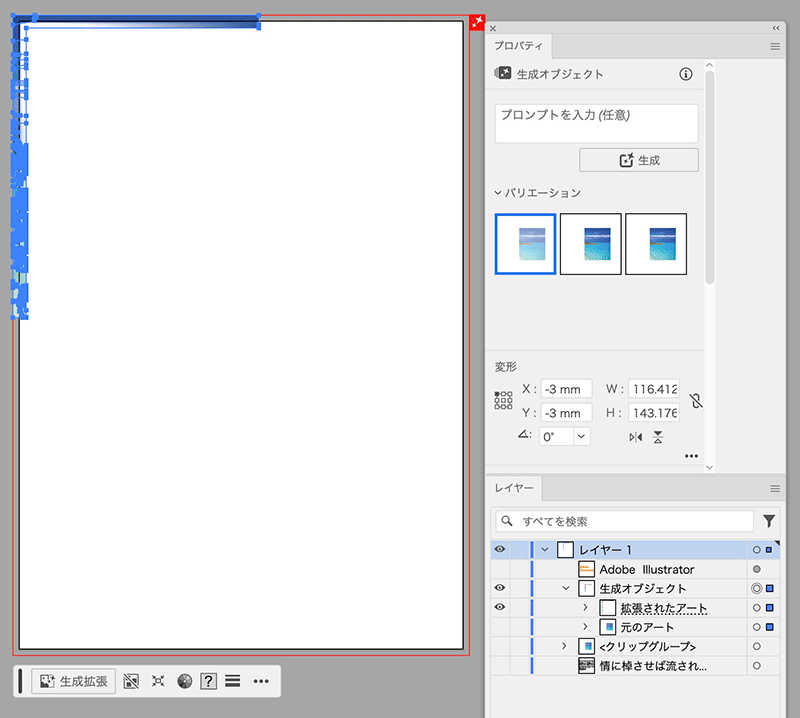

生成されたオブジェクトのみをレイヤーパネルで確認すると、基のオブジェクトを複製し、複製したオブジェクトの周囲に拡張したオブジェクトを生成しているのが確認できます。アートボートの境界線にあった画像は、画像そのものが拡張するのではなく、画像トレースしたものをオブジェクトとして生成するようです。

なお、最背面の平網がない状態(ページの境界には画像しかない状態)で、同様の操作を行うと、アートボードと同じカラーのオブジェクトを作成して領域を拡張します。

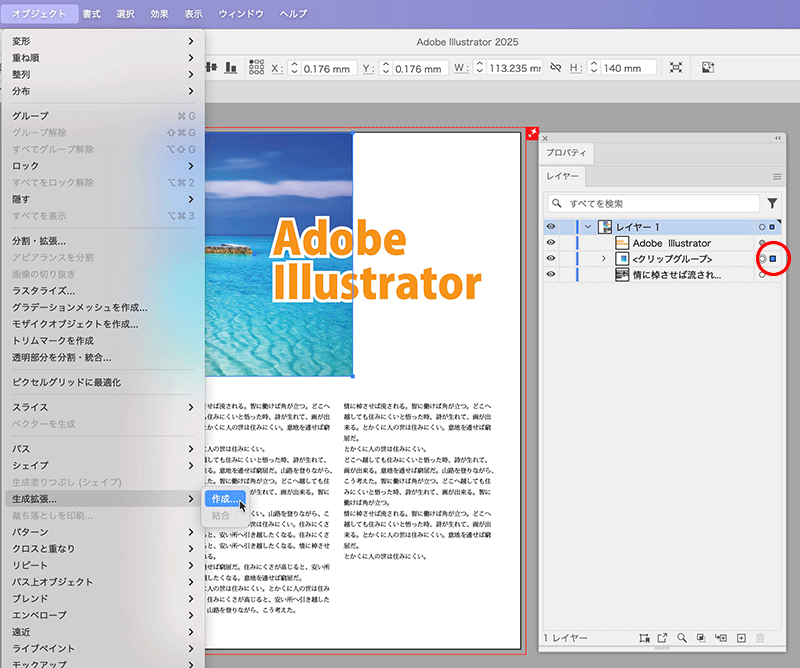

●生成拡張(特定のオブジェクトのみを拡張)

2つ以上のオブジェクトを選択しておき、それらをまとめて拡張する機能を「生成拡張」といいます。「ひとつのオブジェクトのみ拡張する」、ということはできないため、配置した画像単体の拡張はできませんが、クリッピングパスでクリップした画像は、クリップしたマスクパスと画像で2つになるため、拡張可能です。

例えば、元画像のサイズが仕上がりギリギリで、裁ち落としを考慮するほど画像の大きさに余裕はないものの、画像を拡大することで裁ち落としをつくるのではなく、画像そのものの領域を拡張したい、という場合にオススメの機能です。

クリップした画像を拡張する場合は、画像を選択し、[オブジェクトメニュー>生成拡張>作成]を、四角と楕円など単に2つ以上のオブジェクトを選択した場合は、コンテキストタスクバーの[生成拡張]をクリック、または[オブジェクトメニュー>生成拡張>作成]を選択します。

選択しているオブジェクトの周りにハンドルおよびウィジェットを備えた長方形フレームが表示されるため、拡張したい方向にハンドルをドラッグしてエンターキー押すと拡張されます。なお、全方向に同時に拡張する場合は、option(WindowsではAlt)+shift+ハンドルをドラッグ、また、生成そのものを途中で止める場合は、ハンドルが表示された状態でエンターキーを押すと生成拡張そのものを止めることができます。

「裁ち落としを印刷」と同様に、画像トレースしたパスを生成します。最背面に平網がなく、特定のオブジェクトのみを拡張する場合はこの「生成拡張」を使用すると良いでしょう。

「裁ち落としを印刷」も「生成拡張」も、画像の場合は画像そのものを生成するのではなく、トレースしたパスが生成されるなど、「常に拡張元と同じコンテンツを生成する」というわけではなく、あくまでも出力結果が期待と一致するように試行されるようです。

ブレンド、リピート、効果(アピアランス)など、一部の機能はサポートされていないものもあるようですので、これらの機能を使用したものを生成拡張する場合は、分割・拡張などでパスにしてから行うと良いかと思います。

もちろん、裁ち落とし部分は、手作業で修正可能な場合は手作業で良いかと思いますが、裁ち落とし部分まで拡張する部分がない、また、ある程度つくり込んでしまった後のドキュメントや、他の人が作成したドキュメントでどのようにつくったかわからない、という場合など、手作業で修正が難しい場合もあるでしょう。その場合は、一度これらの機能を試してみると良いと思います。バージョンアップがまだの方はぜひバージョンアップして使ってみてください。

●関連講座

TEXT_伊藤和博 / Kazuhiro Ito(デジタルスケープ)

EDIT_海老原朱里 / Akari Ebihara(CGWORLD)