本連載では、筆者のオリジナルキャラクター『流流(るる)』を題材に、リアルタイム向けのシンプルなリグとモーション制作について紹介します!

前回はポージングの大切さをお話ししました。ここからは、具体的にキャラクターを動かしてモーションを組み立てる工程を解説します。

Topic 1:モーションのつくりかた

良いポージングは、良いモーションの第一歩だと前回お話ししました。

とは言ってもモーション未経験者にとっては、具体的にどう進めていけば良いかわからない! という方も多いでしょう。そこで、まずは代表的なモーション制作手法を筆者の持論も交えてご紹介します。

※本来は、「バウンシングボール」などのシンプルなモチーフでモーション制作の基本を身に着け、徐々にステップアップした上でキャラクターモーションを始めるのが学習のセオリーですが、本連載ではそこは省略しています。基礎からしっかり学びたい方は「CGWORLD ONLINE ACADEMY」に素晴らしいTIPSが公開されていますのでチェックしてみてください。

1. ポーズ・トゥ・ポーズ(Pose to Pose)

1つ目の手法は「ポーズ・トゥ・ポーズ」です。その名の通り、初めに複数のポーズをつくってタイミングを調整し、後から各ポーズの間を整えてモーション全体を組み立てていく方法です。

ここで言うポーズとは「キーポーズ」という、動きを構成する上で鍵となる最低限必要なポーズです。ポーズ間の動きを埋めて流れをつくる作業は「ブレイクダウン」と呼ばれます。作画アニメーションの原画と動画に置き換えればわかりやすいでしょうか。

全体構成や尺が最初に決まるので、演技の多いストーリー性の強いモーションでも計画的に作業が進められます。工程の分業化もしやすく、ゲームなど大量のアセットを管理する必要がある開発に向いている手法です。

注意点としては、動きを作り込むのに手間がかかり、少しでも手を抜くと、ポーズとポーズをただ繋いだだけの硬いモーションになってしまいがちです。スムーズな動きをつくるには適切なブレイクダウンが必須です。

そもそも、キーポーズの選定にコツが要ります。キーポーズが悪いゆえになかなか良いモーションにならない……といったハマリも起きやすいです。後の項目で説明するキーポーズの決め方を参考にしてもらえたらと思います。

2. ストレート・アヘッド(Straight Ahead)

タイムラインの頭から1コマずつ順番にポーズをつくり、モーションを構成する即興的な手法が「ストレート・アヘッド」です。

動きに偶発性が出やすく、勢いのある自然なモーションをつくれます。例えばアクションの殺陣、やられなど連続性のあるダイナミックな動き、コミカルな予測不能な演技などに向いているでしょう。

また、1コマずつ前のポーズを見ながら繋げていくので、モーションのスキルに関係なく自然とスムーズな動きになりやすいです。

『シンデレラ』など初期のディズニーアニメーション作品でもストレート・アヘッドが使われていたと言われています。また、炎、水などの有機的なエフェクト作画表現にも向いている手法です。

悪く言えば行き当たりばったりなつくり方とも言えます。モーションの全体構成が掴みづらく、尺やタイミングをしっかり管理したいインゲームモーションなどには不向きです。後からフレームを遡って修正するのも難しく、失敗すると最初からやり直しになってしまうため、一発で決められない場合は効率が悪いです。

自分の発想を越えた成果物が欲しい場合に試してみる、限られた要素だけに使うなど、使いどころに気を配る必要があります。

3. レイヤード(Layered)

「レイヤード」は体の主要な動きからつくり始めて、段階的に細かいパーツの動きを重ねていく手法です。例えば、腰や胴体などの動作の根幹になるモーションをつくり、その後に脚、腕、手、指などの動きを追加して組み立てていきます。

一気に全身を動かすのではなく、ベースとなる動きから順番につくるので、作業が計画的かつ整理された状態で進められます。

また、Maya など多くの3Dツ-ルに実装されているアニメーションレイヤー機能とも相性が良く、パーツごとに異なる動きを非破壊的に重ねることで効率的にモーションを調整できます。ベースモーションから複数バリエーションに展開しやすく、ゲーム制作や量産が求められるプロジェクトに適しています。

▲ウォークサイクルの解説動画。このようなループモーションもつくりやすいなる早で歩きモーションをつくる方法 pic.twitter.com/9WZqUj5DHG

— Lee (@leedoppo) May 4, 2021

▲マフラーの揺れものモーションの解説動画。揺れものの手付けにも向いているなる早で揺れものアニメをつくる方法 pic.twitter.com/UQfj7yA2Jc

— Lee (@leedoppo) March 16, 2025

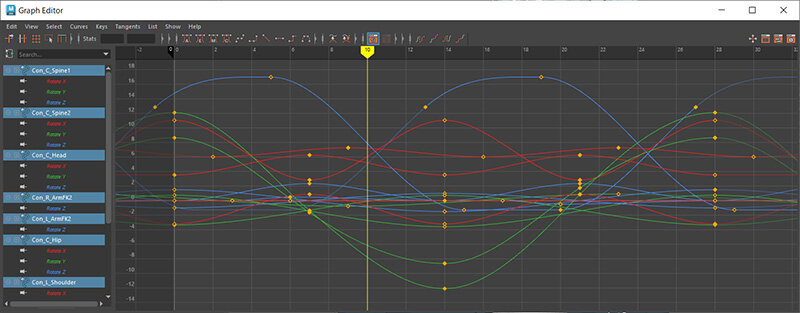

ワークフローの特性上、グラフエディタのFカーブ操作が必須となります。初心者にはとっつきにくく、慣れないうちはレイヤードだけでモーションを自在につくるのは難しいでしょう。とあるアニメーターさんは、グラフの値を見れば3D空間上の座標が大体読めるそうで、ビューポートをいっさい触らずにつくり上げるそうです。職人技ですね……

また、任意のポーズが決まりにくいデメリットもあります。筆者は3DCGモーションをレイヤードで学び、長年レイヤードでつくり続けていたのですが、ポーズ・トゥ・ポーズを本格的に使ったときにポーズのつくりやすさに感動したのを覚えています。

ただ、レイヤードが一番3Dモーションをつくっている感じがするので、個人的には好きな制作手法です。

各手法のまとめ

- ポーズ・トゥ・ポーズ

メリット

・計画的に作業を進められる。

・ポーズがしっかり決まる。

・初心者でも比較的理解しやすい。デメリット

・手を抜くと硬い動きになりやすい。

・キーポーズの設定に経験が必要。- ストレート・アヘッド

メリット

・ダイナミックな動きになりやすい。

・偶発的な表現が期待できる。デメリット

・全体構成や尺を予測しづらい。

・形になるまで時間がかかる。- レイヤード

メリット

・動きの調整やアレンジがしやすい。

・再利用性が高い。

・ループモーションがつくりやすい。デメリット

・初心者には難しい。

・ポーズが決まりにくい。

それぞれ一長一短ですが、単独使用にこだわらず、内容や目的に応じて使い分けることで効率的にモーションを制作できます。

・ポーズ・トゥ・ポーズで全体構成を決め、レイヤードで仕上げる。

・アクションの一定区間だけをストレート・アヘッドでつくる。

……といった感じで、良いモーションがつくれるなら手段は何でも良いのです。

それでも初心者にオススメするとしたら、やはりポーズ・トゥ・ポーズから始めるのがわかりやすいと思います。色々試して、自分に合う手法を探してみましょう。

Topic 2:キーポーズを探そう

ポーズ・トゥ・ポーズでモーションをつくる上で重要なのがキーポーズです。

キーポーズは動きの要点となる瞬間、状態を示すポーズで、これが適切に設定されていることで、動きの意図が伝わりやすく見やすいモーションになります。

次に、キーポーズを探すヒントをまとめます。

1. 動きの終始点

動きの目的と結果が表れるタイミングをキーポーズにすることで伝わりやすいモーションになります。

・キャラクターや身体の部位がどのように動くのか?

・その始点と終点はの位置、向きはどこか?

動きの始まりと終わりに着目してください。

2. 力の出入口

力の流れが変わるタイミングもキーポーズになります。

・溜め(予備動作)

・放出(行動)

・抜け(慣性)

これらの力の発生、収束が見られるタイミングを意識してキーポーズをつくることで、物理的に説得力のあるモーションになります。

3. わかりやすいシルエット

動きの方向や意図がひと目でわかる瞬間もキーポーズになり得ます。状況を示す明快なシルエットのキーポーズがあると、素早い動きでも内容が理解しやすくなります。

実例:ジャンプ~着地のキーポーズ

「ジャンプして着地する」動作を例に、キーポーズを探してみましょう。

1. しゃがんだポーズ

力を溜めて跳躍の準備をする瞬間です。前回お話しした予備動作に相当する重要なキーポーズです。下半身だけでなく、上半身を丸めて腕を後方に振り上げるなど全身でわかりやすいシルエットをつくることで視認性が増し、キーポーズの効果が増します。

2. 離陸直前

地面から離れる瞬間です。まだ足先が地面にギリギリ接している瞬間、蹴り出した力が完全に放たれる直前のフレームを確保することでジャンプの手応えが増します。このような力が伝達する直前/直後のポーズを「コンタクトフレーム」と呼びます。

3. 最高到達点

上昇が弱まり、空中で静止したように見える瞬間のキーポーズです。移動の終点であり、運動の流れが変わる瞬間になります。

4. 着地直前

地面に足が着く瞬間の、脚を伸ばしたポーズです。ここもキーポーズであると同時にコンタクトフレームになります。離陸時よりもこちらの方がより重要で、このポーズがないとモーションの着地感が薄まってしまいます。

5. 着地

足裏がしっかり地面に着き、膝を曲げ身体全体が沈み込んだポーズです。着地の衝撃や重さを表現する重要なキーポーズになります。

ジャンプ以外のモーションでも基本的な考え方は同じですが、いきなり0からモーション内容を考えつつキーポーズを設定するのは難しいという方もいると思います。

そこで、既存のゲームモーション(おそらくポーズ・トゥ・ポーズでつくられたものが多い)を観察し、どこがキーポーズとしてつくられたのか分析してみるのがオススメです。実写映像でも問題ありませんが、整理されたゲームモーションに比べて分析の難易度は上がります。

Topic 3:動きの流れ

キーポーズを設定するタイミングはわかりました。しかし、それぞれのポーズの繋がりが悪いと、流れで見たときに不自然でわかりづらいモーションになってしまいます。

動きの流れを良くする方法は様々ですが、ここでは動きの軸と線に着目します。詳しく説明していきます。

要素1:軸を通す

人体の動きは、基本的に関節の回転運動です。身体が動くとき、重心や各部位に回転が生じますが、モーション全体を通してそれらの軸がブレていないことが重要です。キーポーズをつくる際は直前のキーポーズから動きの軸が連続しているか=軸が通っているかを注視しましょう。

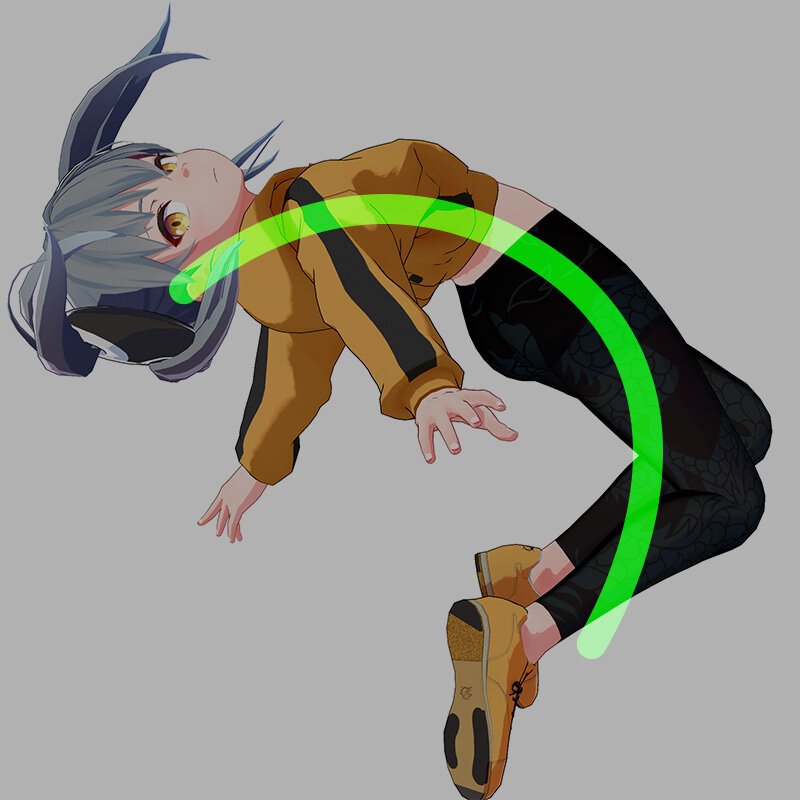

要素2:線で捉える

運動の進行方向、力の流れを線で意識してみましょう。「ライン・オブ・アクション」とも呼ばれます。

この線は、キャラクターのシルエットや動きの流れを単純化し、ポーズの意図をひと目で伝える役割があります。前回の記事でも書いた通り、映像は1つ1つのコマ(ポーズ)をじっくり見る時間がありません。一瞬でポーズの意図を伝えるために、動きの流れを線で単純化するわけです。

動きの軸と線がしっかり通っていれば、極端な話、2つのポーズでアクションは成立します。コンテンツのテイスト次第ではキーポーズだけでモーションが完成するかもしれません。エコですね。

Topic 4:動きの重なり

人が何か行動する際には、連続する複数の動作が重なったり、同時に行われたりしています。それは「歩く」「しゃがむ」など動作だけでなく、各動作内でも腕、脚、頭、視線など、身体のパーツ単位でも重なっています。

動作の分解

「スマホを触っていたら、急に横から声をかけられて振り向く」というシチュエーションを思い浮かべてください。分解すると次のような動作が連続しています。

1. 声への反応(うつむいていた顔を上げる)

2. 視線が動く

3. 顔を向ける

4. スマホを持っていた手を下げる

5. 身体を方向転換

これらの動作をいっさい同時に行わず、段階的に動いた場合を想像し、あるいは実際に演じてみてください。きっとロボットのような動きになってしまうでしょう。現実では無意識にやっている複雑な仕草も、3Dモーションでは意識的に動きを重ねなければ自然なモーションになりません。

限られたフレームに情報量を

動きを重ねることで、情報量を短い時間に詰め込めるというメリットもあります。モーション全体の尺を短くできるということです。

これは、モーションの伝わりやすさやテンポの良さに関わります。インゲームモーションも映像も、使える尺は決まっている場合が多く、限られたフレームにしっかり情報量が込められるかは重要です。尺の制限がないとしても、同じ情報量なら短く伝えられる方がテンポが良くなり、ユーザー体験が向上します。

また、モーションの密度が上がることで、必然的にクオリティも高く見えやすいです。

Topic 5:リファレンスの活用

知らないものはつくれない

絵を描く際には参考資料=リファレンスを用意するのが一般的です。モチーフが架空人物や風景のイラストだとしても、写真や動画、身の回りのものや自分の身体などを参考にするはずです。上手い人は何も見ずに描けると思われがちですがそんなことはなく、むしろプロほど資料収集を徹底的にやるものです。

実際、何も見ずにスラスラと描けてしまう人はいますが、それは経験値や知識として脳内リファレンスが揃っているものを描いているのであって、まったく見たことも体験したこともないモチーフを、説得力をもたせて描くのはまず無理でしょう。

モーション制作にも同じことが言えます。リファレンス、大事です。

リファレンス集め

モーションのリファレンス集め、基本的に絵や他の制作と変わりません。代表的な方法は以下のような感じでしょうか。下に行くほど効果的ですが、一般的にはハードルが高いです。

・他の作品を参考にする

・ネットや市販映像メディアで資料を探す

・自分で動いてみる

・本物を見る、体験する

やはり体験に勝るリファレンスはありません。時間や費用の都合で難しいかもしれませんが、実物を見に行けるなら直に観察するのが間違いないと思います。自分の身体で動きを理解するのも有効で、既に運動経験がある人は貴重なリファレンスをインストールできていると言えます。

リファレンスの選び方

とはいえ、集めたリファレンスを片っ端から参考にすれば良いわけではありません。適切でないリファレンスを選定してしまったために、制作効率が著しく落ちたり、モーションのリアリティが落ちてしまう恐れがあるからです。

あまりオススメしないリファレンス例をまとめます。

・モチーフが不鮮明

資料の解像度が低すぎてぼやけている、モチーフと背景の色が似ていて溶けてしまっている、重要な足元が見切れている……など、リファレンス視聴者が想像で補間する必要がある質の低いリファレンスのことです。数少ない貴重な実録映像などは仕方ないですが、選べるのであれば鮮明で見やすい映像を探した方が良いでしょう。

・出所が怪しい資料

最近では生成AIによるトンデモ映像もクオリティが高まってきており、よくリサーチしないと騙されてしまう可能性もあります。参考にする場合はあくまで演出のヒントなどに留めておくのが現状は無難だと思います。また、素人の解説動画を鵜呑みにして、誤ったモーションを世に出せばたちまち「〇〇警察」の餌食になってしまうことでしょう。様式が厳格なモーションをつくる際は要注意です。

・他作品をそのまま参考にする

例えば、既存のゲームモーションなどは既に何らかのリファレンスを基に制作されています。その作品にとって余分なディテールが抜け落ちていて、これからモーションをつくりたい自分にとって必要な情報が得られるかはわかりません。前述のようにリファレンス元に問題がある恐れもあります。また、クオリティが高いからと言って、忠実に再現してしまうとトレース疑惑など要らぬ悪評を受けかねません。

リファレンスをモーションに変換する

リファレンスが決まったら、いざモーションをつくりましょう。

注意したいのが、リファレンス活用とはリファレンス映像をそのままトレースすることではないということです。今回お話ししたキーポーズや動きの流れ・重なりを意識しながら、リファレンスの要素をキャラクターへ落とし込んでこそのリファレンス活用です。

これはモーションキャプチャを活用する際も同じで(※)、撮影データそのままでは使いものにならないことが多いです。アニメーターのひと手間によって、ようやくコンテンツ(ゲームや映像)に自然に取り込めるかたちになります。

※VRや配信者のアバターなど、リアルタイムトラッキングはまた別の話です。そちらは逆に、演者の動きをより正確に写し取れることに価値があるコンテンツです

長くなってきたので今回はここまで。

次回は、実際のリファレンス映像を基にモーションをつくる工程を解説します。

ここまでのまとめ

今回のまとめです。

・色々試して自分に合った制作方法を見つけよう

・適切なキーポーズを設定しよう

・動きの流れを意識しよう

・動きの重なりを意識しよう

・リファレンスを正しく活用しよう

では、次回もお楽しみに!

※記事のご感想、リクエストなどお待ちしています!

Lee

ゲーム会社でコンシューマタイトルの開発に携わる傍ら、自主制作ゲームの進捗やCG作品などをTwitterで日々ゆるく発信している。インディーゲーム『ヤマふだ!』シリーズのグラフィック全般を担当。

X(旧Twitter):@leedoppo

TEXT_Lee

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)