本連載では、筆者のオリジナルキャラクター『流流(るる)』を題材に、リアルタイム向けのシンプルなリグとモーション制作について紹介します!

大変お待たせしました。モーション篇スタートです!

はじめに

3DCGを学び始めるとき、ほとんどの人はモデリングから始めるのではないでしょうか。いきなりモーションから始めようという人は少ないと思います。絵を描いたり立体物をつくるといった子どもの頃から親しんできた行為に比べて「絵を動かす」経験が圧倒的に少ないせいもあるかもしれません。誰しも未知の体験には不安を覚えるものです。

しかし、筆者はCGの中で最も敷居が低いのはモーションだと思っています。他分野に比べて使用するツールや機能の種類が限られており、シンプルに「動かす」ことに集中して制作できるからです。多くのアセットを扱うカットシーン制作とかでもなければ、ハイスペックな制作環境も必要としない場合が多いです。

ただ、敷居の低さに反してモーションの奥は深く、実力差が明確に表れやすい分野でもあります。ひいてはアニメーター不足は常々叫ばれており、ゲーム開発の中ではいまだに特殊技能枠の希少種扱いです。現場はいつまで経っても楽になりません。

アニメーターがもっと増えてほしい……

そんな切実な想いを込めてこの連載を続けています!

本連載の目指すところ

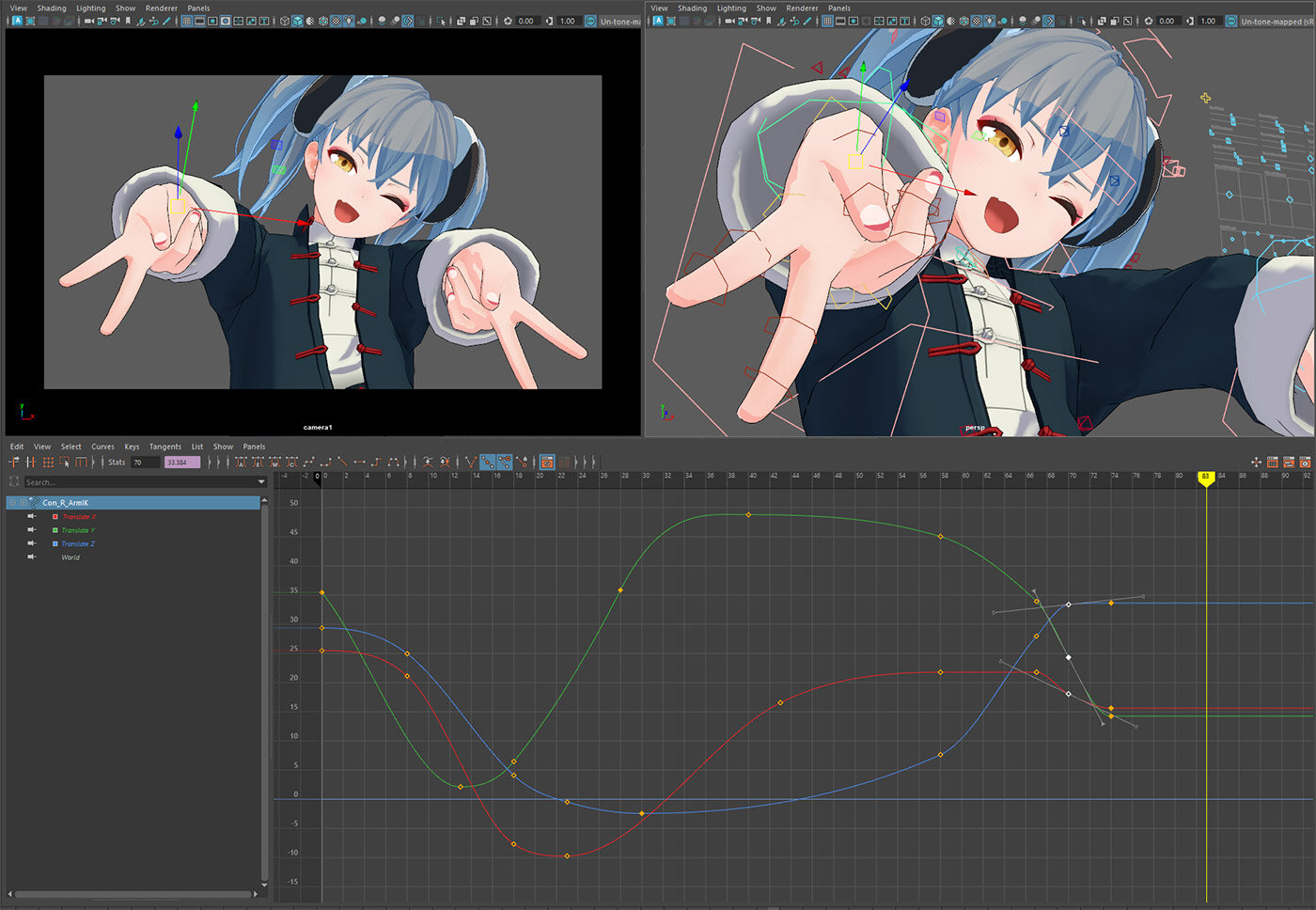

キャラクターアニメーションについての優れた書籍、チュートリアルは世の中にたくさんあります。例えば有名な「アニメーションの12原則」を詳しく解説しているような記事や動画は、調べればいくらでも出てきます。

本連載ではそのような体系立った講座とはちがい、筆者の経験に基づいた、ある意味偏った情報を綴っていきたいと思います。セオリーとは異なるかもしれませんが、これも1つの考え方として受け止めていただければ幸いです。モーション未経験者にも理解できるようにわかりやすく説明したいと思っています。

Topic 1:1フレームから始めよう

良いモーションは良いポーズから

モーション制作では時間軸を扱います。「絵を描いたりモデリングはできるけどモーションは難しい」と感じるのは、時間軸のデザインに慣れていないからでしょう。しかし、実は魅力的な絵が描けるなら第一関門は突破しています。

「動く画」と書いて「動画」。複雑に見えるキャラクターモーションも分解すれば1つ1つのポーズの連続に過ぎません。良いモーションには良いポーズが不可欠です。魅力的な絵が描ける人なら良いポーズがつくれる、つまり良いモーションだってつくれる素養が十分にあります。

良いポーズはたったそれだけで動きを感じさせます。優れた彫刻、キャラクターフィギュア、漫画の1コマなどを思い出してください。モチーフの動作、状況、感情さえもが雄弁に語られていることが理解できるかと思います。

ポージングはモーション制作の第一歩です。最初はアニメーションカーブを触ったりキーを打つ必要すらありません。まずはポーズをつくるところから始めましょう!

Topic 2:バランス

立つのって意外と難しい

人が二足で直立歩行する行為は当たり前のように見えて、脳の高度な制御システムがあってこそ成立するものだそうです。可動式フィギュアを支柱なしに立たせる難しさを想像すればわかる気もします。末端に重い脳が乗った不安定な身体を小さな足裏だけで支え、倒れないように姿勢を維持する……それだけでも大変なことなのです。

ちなみに絵で描くにしても立ち絵は意外に難しかったりします。キャラクターが地面の上に自然に立っているポーズ、あなたは迷わず描けますか?

ボディメカニクス

人が立ち続けるためにはバランスを取る必要があります。でもバランスが取れている状態って具体的にどういうことなんでしょう?

ボディメカニクスという介護の現場などで活用されている技術にヒントがあります。やや硬めの内容になりますが、モーション制作を上達させるには理屈も避けて通れません。触りだけでも覗いてみましょう。

以下3つは、ボディメカニクスの原理に含まれる大事な要素です。

1. 重心

2. 支持基底面

3. 圧中心点

これらが身体のバランスにどのように関わってくるのか簡単に説明します。

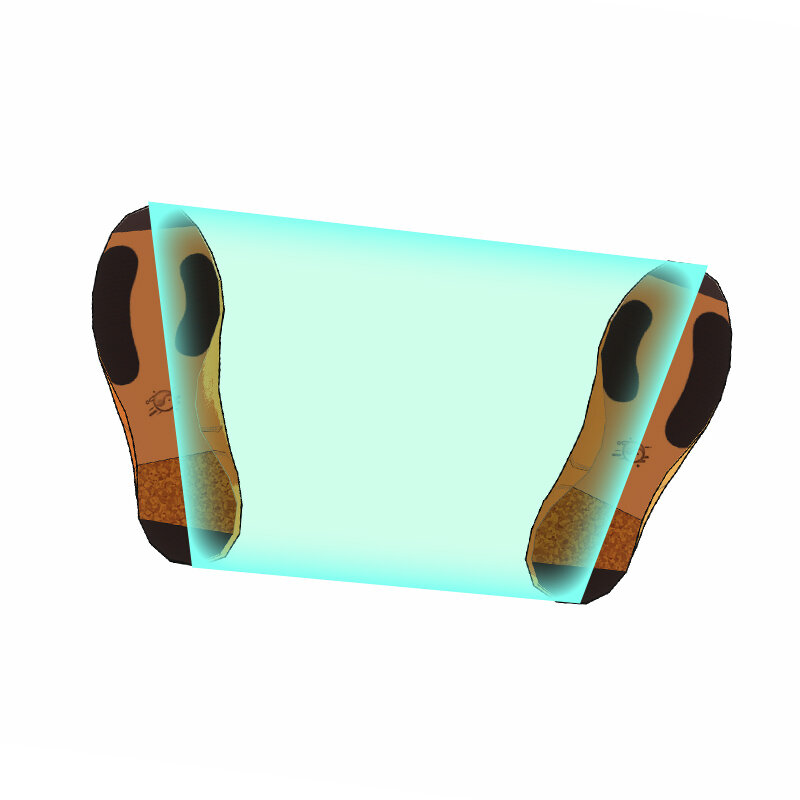

1. 重心

良く聞く言葉ですよね。重心とは、物体にはたらく重力の作用点、要はモノを支えたり吊るしたときに釣り合いが保たれる点のことを指します。地面に直立する人の重心は、大体骨盤の位置にあります。重心が低いほど安定します。これは何となく感覚で理解できる人も多いのではないでしょうか。

2. 支持基底面

両足で囲まれた地面の領域を支持基底面と呼びます。杖をついていれば杖と両足の3点、四つん這いなら両手足4点を囲む面が支持基底面となります。支持基底面が広いほど安定します。

3. 圧中心点

身体の重心から真下に位置するの床の点が圧中心点です。圧中心点が支持基底面の中心に近いほど安定します。

立ち続けるためには

「圧中心点が支持基底面の中にある」

これが人が安定して地面の上に立つための条件になります。

3DCGでは現実の法則を無視したモーションがつくれてしまいますが、キャラクターが上記条件から外れた状態でずっと立っていると不自然な印象になります。私たちが日常的に見ている当たり前の動作だからこそ、ちょっとした違和感でも気づかれやすいです。

いや、もしかしたらすごい筋力で踏ん張っている?

いやいや、地面に足を固定しているのかも……?

何にせよリラックスした状態では到底立ち続けられない不自然な状況であることは確かですね。意図した演出でもない限り、不自然なポーズは視聴者にとってノイズであり、映像の内容が正しく伝わらない恐れがあります。

魅力的なポージングを目指す前段階として、まずはバランスが破綻していない自然なポーズをつくること。これがモーション制作の第一歩であり、難しいところです。慣れないうちはボディメカニクスのような理屈を頼りに答え合わせをしつつ、自分の身体で実感することも大事です。

たまには椅子から立ち上がって、自分の身体でバランスを確かめてみるのもオススメです(健康にも良いですしね)。

Topic 3:伝わるモーション

誰がために動かす?

筆者は普段ゲームを開発していますが、モーション、キャラクター、ステージ、エフェクト、UIなどあらゆるアセットは個々が主役ではなく、それら全部が集合して作品のメッセージや機能などをユーザーに伝えて、ユーザー体験を豊かなものにするのがゲームグラフィックスの使命です。モーションはその中の1要素に過ぎません。

映画など映像作品でも同じことが言えます。シーンの情報や演出意図を視聴者に誤解なく伝えて、映像を楽しんでもらうためにキャラクターの芝居やカメラワークがあります。

私たちは受け手の体験のためにモーションをつくるのだと覚えておいてください。それを実現するためには、正しく伝わるモーションでないと意味がありません。

Time goes by

映像は時間芸術とも称され、受け手に負担を強いるコンテンツです。絵のように一瞬で内容を把握することは難しく、ある程度時間を拘束することになります。人の貴重な時間をいただくのだから、それなりの責任がある気がしてきませんか?

一方で、絵はひとたび目を止めれば長時間眺めて鑑賞できるのに対し、映像は大量の絵が高速で流れていくため、1コマを見られる時間は非常に短いです。そんな限られた時間の中で作り手の意図を正しく伝えるには、情報整理されたモーションが欠かせません。不純物が混じればたちまち伝わらない、ぎこちないモーションになってしまうでしょう。

しかも3Dゲームの場合はカメラが動きます。どこから見ても破綻なく物理的に説得力があり、かつ、絵としても魅力的に仕立てなければいけません。1つのポーズをつくるだけでも考えることは多いのです。

Topic 4:予備動作

見る側の期待に応える

「読者の予想を裏切り、期待は裏切らない」という、ある漫画家さんのすばらしい言葉があるのですが、モーションにもこれが当てはまると思います。見ていて気持ち良いモーションをつくる秘訣は、その瞬間の状況を伝えるだけでなく未来を予想させることにあります。

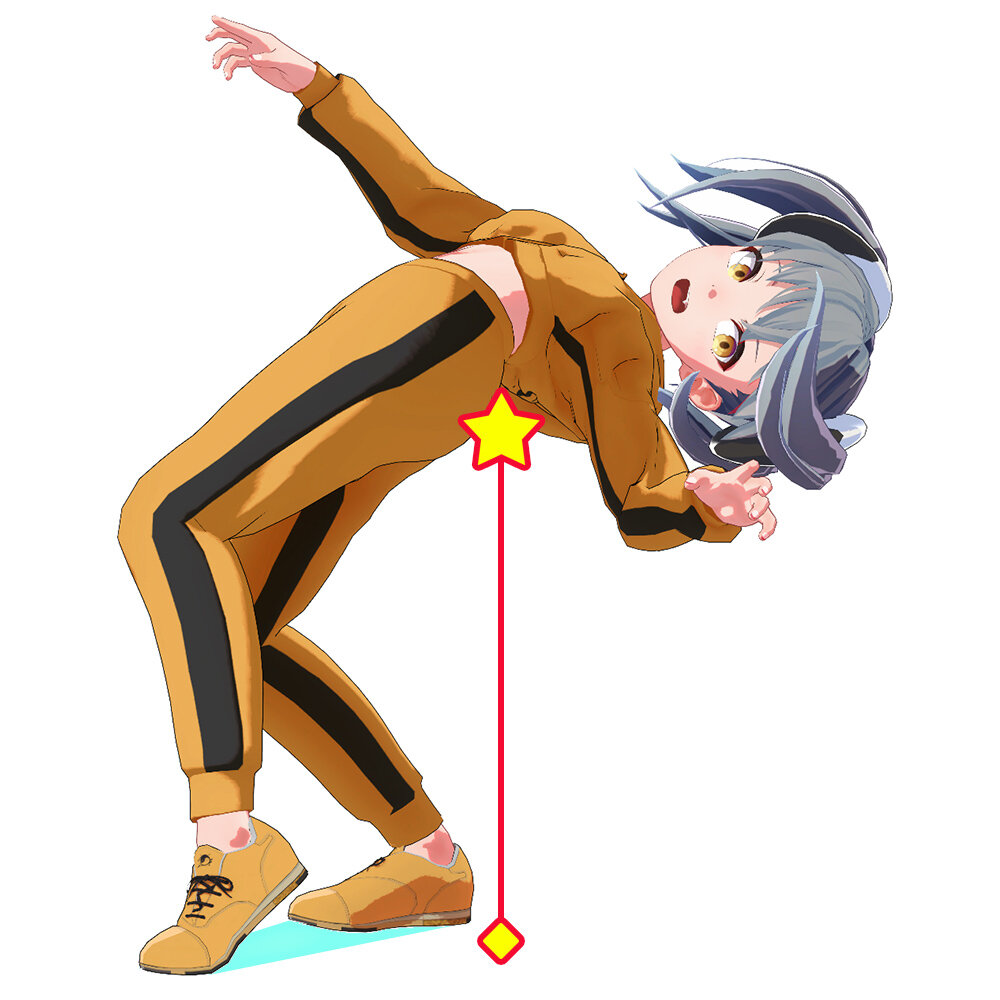

例えば、次のポーズから予想される結果は何でしょう?

ポーズからわかる情報は以下のようなものです。

・右拳を後ろに引いている

・上半身が前に倒れて前荷重になっている

・険しい表情で前を向いている

引いた右拳を前方に突き出す、つまりパンチをくり出すという未来を期待できないでしょうか? 未来を予想させるポージングやアクションのことを「予備動作」と呼びます。モーション制作における非常に重要な要素となります。

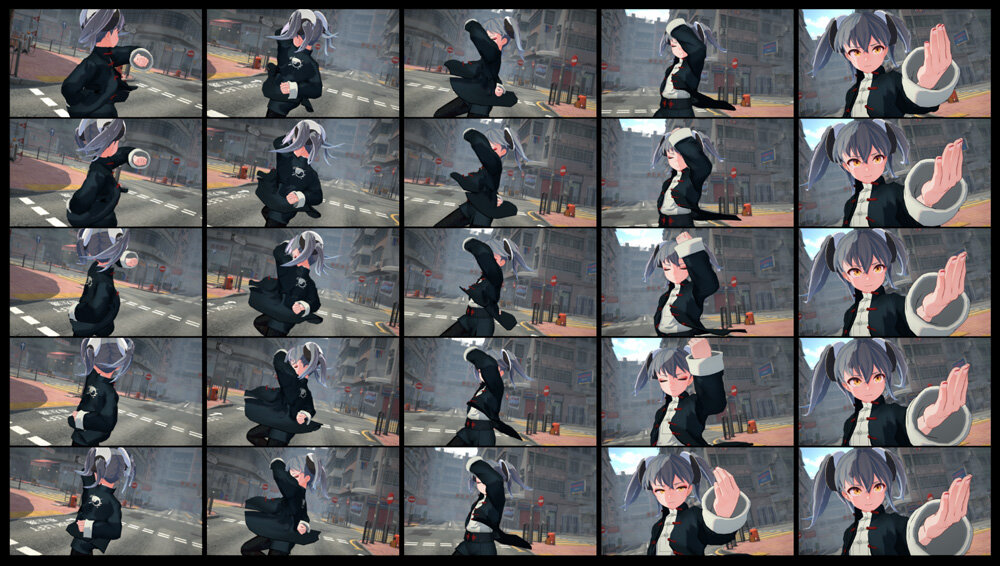

もし流れをいっさい無視したモーションだったらどうでしょう? 何だかしっくり来ないモーションになってしまうばかりか、動きの内容自体が伝わらない恐れもあります。結果に結びつく適切な予備動作があることで、視聴者は常に先を予想しながら無理なく映像を見続けられるのです。

その特性を上手く利用して予想と違う意外な結果に繋げれば、演出にサプライズを生み出すことも可能です。正に「予想を裏切り、期待を裏切らない」ですね。

-

▲予備動作で溜めていた右拳ではなく左拳での突き。見る側の期待は裏切られ、動きの流れとしてもぎこちないものになってしまう。現実では「読みづらい攻撃」なので実戦的ではあるが…… -

▲突きかと思いきや肘撃ちだった! 予備動作で示した動きの流れを無視していなければ、良い意味で見る側の予想を裏切り、映像に意外性を加えることもできる。ただ、多用は禁物

余談:アニメーションとモーション

ところで、アニメーションとモーションって何がちがうの? どう使い分けるの? と気になった人もいるかもしれません。

筆者はどちらでもいいと考えています。

語源からすると、アニメーションの方が表現に近く、モーションは動きそのものやデータ素材としての意味合いが強いような気もします。でも1つのモーションをつくる上で表現をまったく意識しないことなんてありえませんし、逆にアニメーションが単にデータの意味で使われることだってあります。なので伝わればどっちでも良いのかなと思います(明確に使い分けるべきという意見・根拠をおもちの方はぜひご教授いただきたいです)。

本記事では個人的に馴染み深い「モーション」を多用していますが、それ以上の深い意味はありません。

ここまでのまとめ

今回のまとめです。

・良いモーションをつくるために良いポーズをつくろう

・ボディメカニクス、理屈を身に着けよう

・予備動作を意識しよう

・これらを駆使して"伝わる"モーションをつくろう

ようやくモーション篇が始まったというのに、ポージングの話ばかりになってしまいましたね……でも非常に大事ですし、初心者でもすぐに始められる練習の第一歩として最適だと思います。

ポーズをつくるだけならリグなしでも大丈夫です。お持ちのアバターモデルでも何でも良いので、まずはポージングから始めてみてはいかがでしょうか。

では次回もお楽しみに!

※記事のご感想、リクエストなどお待ちしています!

Lee

ゲーム会社でコンシューマタイトルの開発に携わる傍ら、自主制作ゲームの進捗やCG作品などをTwitterで日々ゆるく発信している。インディーゲーム『ヤマふだ!』シリーズのグラフィック全般を担当。

X(旧Twitter):@leedoppo

TEXT_Lee

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)