そしてスマホアプリ開発へ

大ヒットの秘訣は......

そしてさらなる転機が訪れるのは、2011年。スマートフォンの普及に伴って盛り上がりを見せ始めた巨大な無料ゲームの配信プラットフォームを、ここまで無料でゲームを公開し続けてきた野々山氏が放っておくはずがなかった。いくつかのアプリ開発を経てリリースされた3作目、それがスマートフォンアプリとしてオリジナルにつくられた、ステージクリア型脱出ゲームの元祖となる『DOOORS』だった。

「なんだろう、"スマートフォンでなんでもできると言っても、結局電話機なんだよな......"っていうイメージが結構最初からあったので、とにかく短い時間で完結するものがいいんだろうな、と。でも当時、アプリでそうした短い時間で遊べる脱出ゲームがなぜか無かったんですよね。競合するタイプのゲームが少なかった、ステージ制のものが無かった、センサーを使った仕掛けなどが目新しかった......その辺がヒットにつながった要因じゃないのかなと。あと、ステージ制を採用することには、実は開発上にも大きなメリットがあったんです。それは、"フラグ管理がすごく楽になる"ってことです(笑)」。

電話であり実用端末である以上、スマートフォンはいつゲームが中断されるかわからない。よってスマホゲームとしてより良いUX(ユーザー体験)を提供するためには、その中断時にプレイヤーの現フラグ状況をすべて保存し、中断後にまた同じポイントから再開させる必要がある。しかし、そうした複雑なフラグ管理はプログラマー出身者ではない野々山氏にとってそれなりにハードルが高く、バグの原因にもなりやすいものだったという。

"アイデアとは、複数の問題を一気に解決するもの"という言葉がある。まさにスマートフォンで遊ぶ脱出ゲームにおいて、"ステージ制を採用する"ということが、ユーザー側にも開発者側にもメリットの大きい、ビッグアイデアになったのだ。

『DOOORS』のヒットをうけ、野々山氏は軸足を完全にシフト。受託のデザイン業務を辞めて、すべての時間をゲーム開発へと費やしていく。以降、『DOOORS』シリーズとして全6作品、リリース間近の次回作まで合わせると延べ365ステージに及ぶ謎解きがこれまでにつくられた。

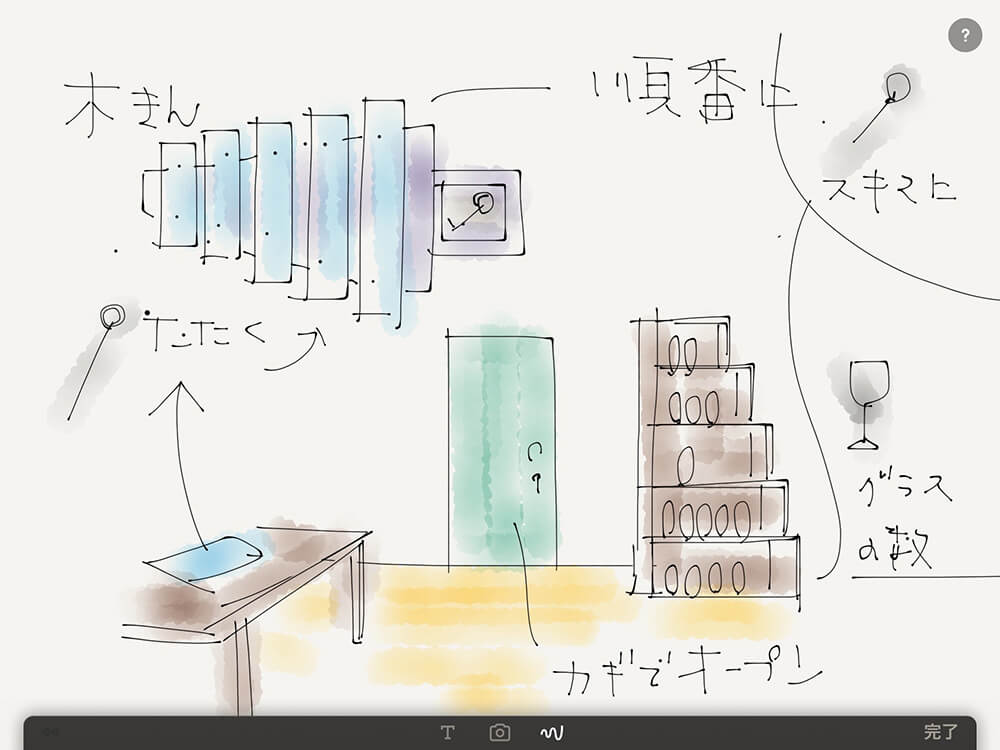

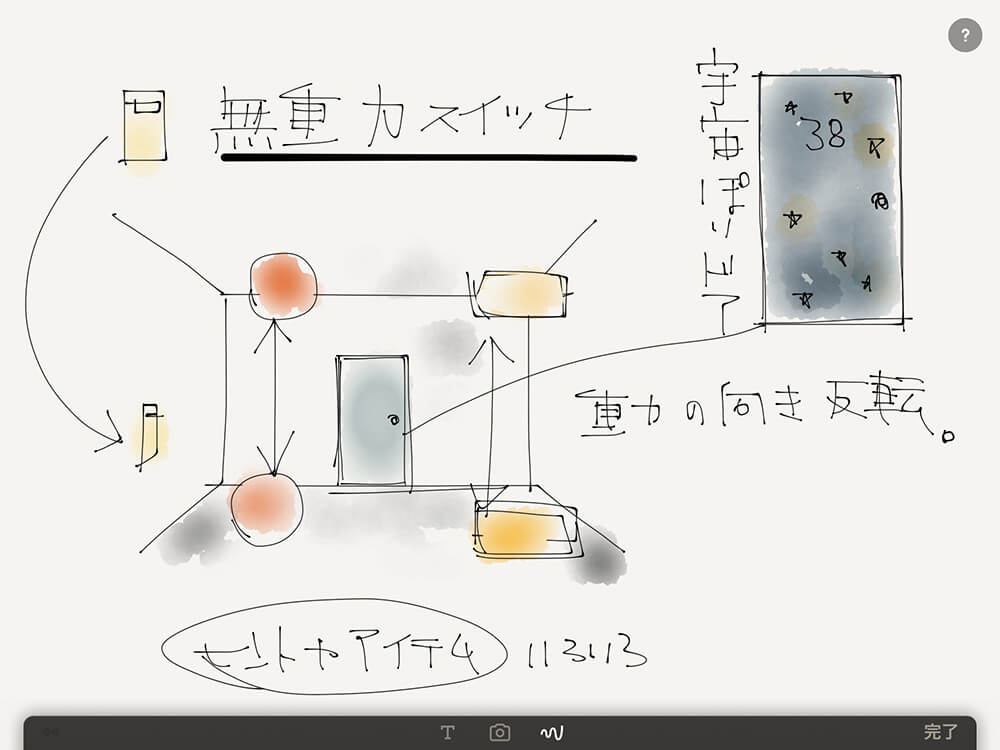

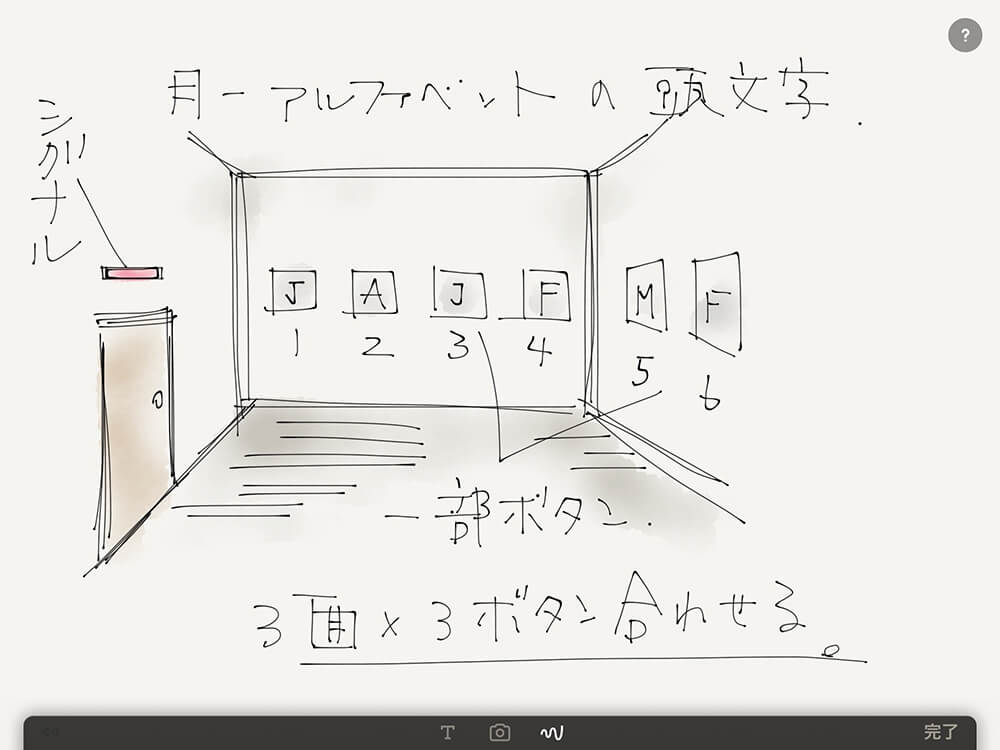

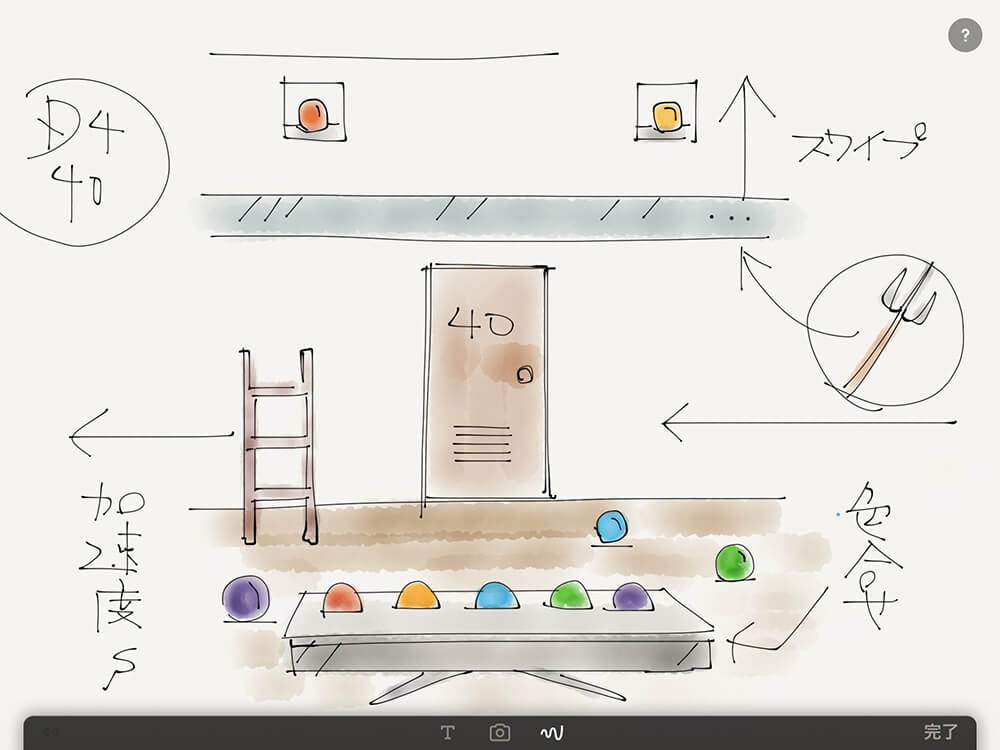

▲野々山氏の企画メモ。常にネタは考えていて、思いついてはiPadに書き留めるという。膨大な数のメモが残されている

「謎解きの企画は常に何か考えている感じで。思いついたらその辺にあるものに書き留める。最近はiPadのペイント/ドローアプリでメモしていることが多いですね。まず仕掛けありきなので、それを頭の中でつくっちゃわないと、画面構成の開発にも向かえないんですよ」。

特にリアルタイム3D化した『DOOORS ZERO』からは、部屋を見渡すスタイルでプレイヤーの視界が広がることにより、謎解きに幅が出た。と同時に、謎を考える難易度も上がっていったという。

「リアルタイム3Dで見回せるようになったことで、前後左右それぞれに仕掛けをつくれたりして、ネタ切れ感はなくなりましたけどね。ぐるぐる視野を回すことで解ける謎だったりといろいろ考えてきていますが、単純に回すだけでも酔う、といった意見も届いていたりして問題点も感じています。マスターゲットで考える場合には、自由に動かせすぎるのもどうなのかな、と。あとは、自由度が広がったぶん制限がなくなって、企画も難しくなりましたね。発想が自由すぎて解けないような謎をつくってもダメなので......」。

ただワークフローの観点においては、リアルタイムCGを導入したことによって、むしろ作業効率が上がったと実感しているのだという。その立役者となるのは、やはりゲームエンジン、Unityの存在だ。

Unity採用前の『DOOORS』の開発では、CG作業はほぼShadeのみで完結していた。モデルをつくってレンダリングし、通常の画像素材としてただ呼び出してレイアウトして使っていく。ShadeでプリレンダーCGを作成して素材として使っていた理由は、ただ単純にもっとも手早く、それなりのビジュアルクオリティを出せる、ということからだという。

「2Dで色々とトーンを考えてIllustratorでデザインしていくより、リアリスティックなオブジェクトをShadeでつくって統一してしまったほうが、逆に時間がかからない。あとはシンプルに、シンメトリー的に美しく、全体のバランス感を大事に整えていく、という感じで」。

ただ、そこからのコードを書いて実装をしていく作業が、デザイナー出身の野々山氏にとって厳しいポイントになっていたのは事実だ。Unity導入以前のアプリ開発においてはCOCOS 2D for iPhoneを用いていたそうだが、どんな謎や仕掛けを思いついても、それを実装できるかどうかの判断も難しかった。部屋のレイアウトは画像を座標で指定し、物理法則などは数式などを用いて実装しなければならず、またそれらの挙動の確認も、書き出してみなければできない。試行錯誤に非常に時間がかかっていたという。

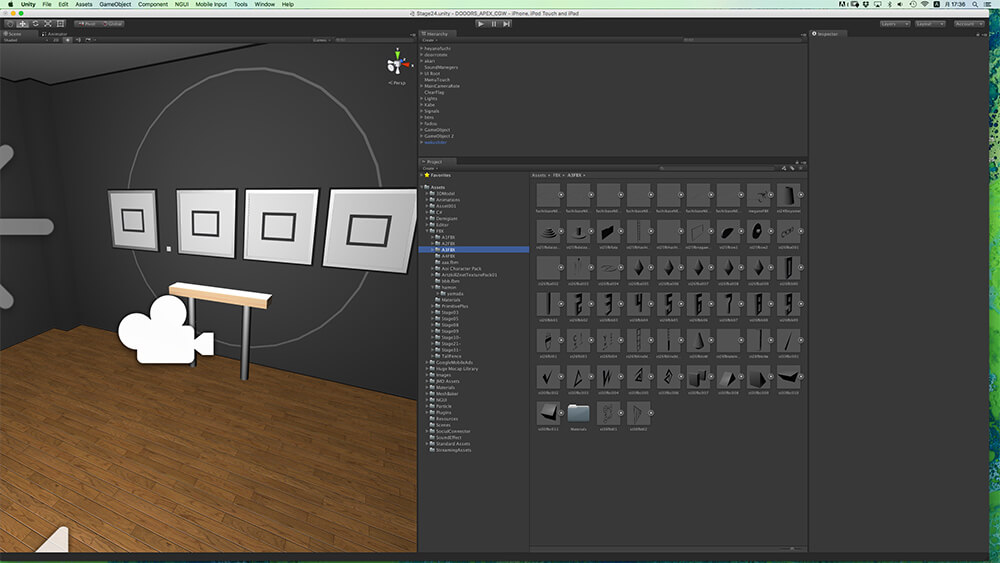

そこから、UnityによるリアルタイムCG環境に移行したいまは、ほとんどがツール上のパラメータ設定で、Unity内のプレビューで見た目を確認しながら試行錯誤でつくっていけるようになり、コードを書かなくても済む部分が増えた。よりゲームとしての出来の部分に注力してつくれるようになったのだ。リアルタイムCG用のアセットも、モデル出力の設定などで気をつけることはあるものの、レンダリングして画像化する待ち時間がなくなったため、以前よりスムーズなワークフローになっているという。

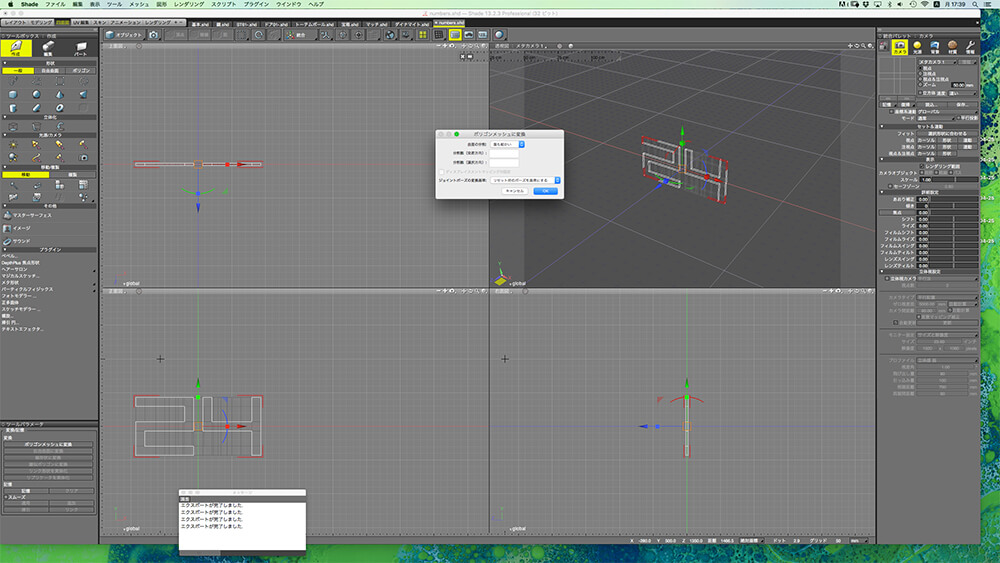

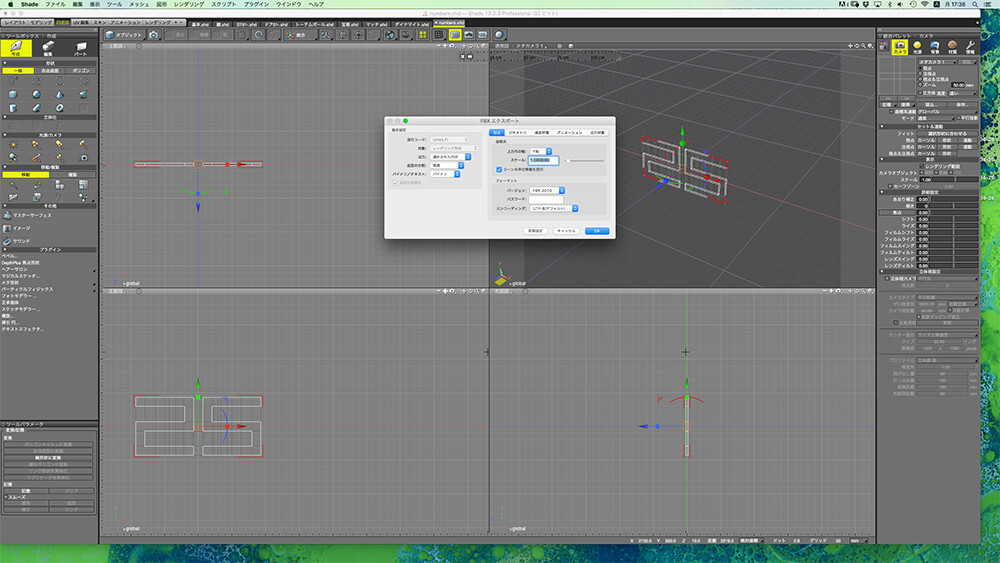

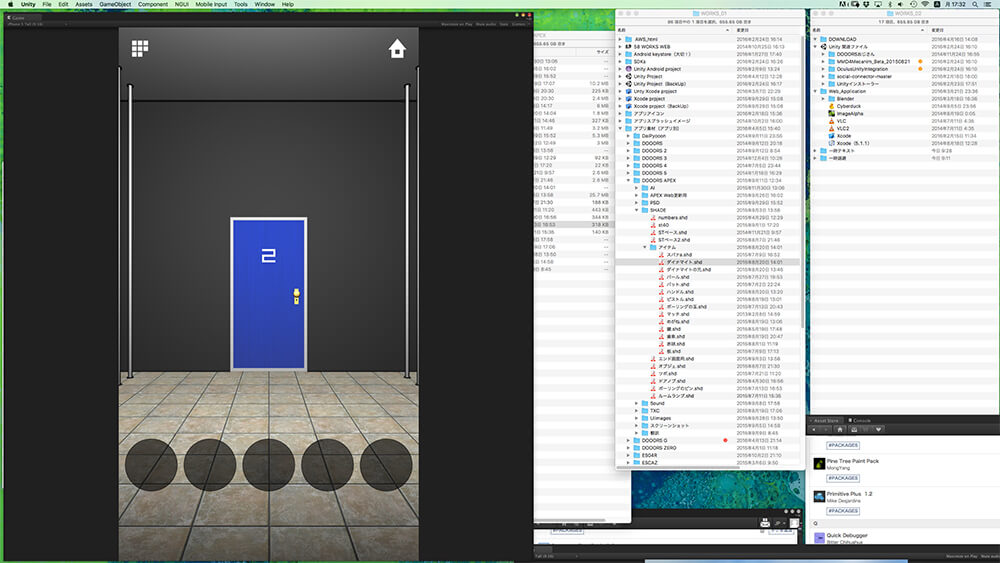

▲UnityによるDOOORS開発ワークフロー。使いなれたShadeでオブジェクトを生成してポリゴンメッシュに変換し、FBXでUnityへと持っていく(ポリゴン数が多すぎるときは、いったんBlenderを通して減ポリすることもある)。モデルの材質が異なるマテリアルがある場合、いったんマテリアルごとに別オブジェクトとして書き出し、Unity側でグループ設定して管理する。あくまで3Dモデルはゲーム中のレイアウト素材で、現状キャラクターアニメーションなど複雑なことは行っていないため、こうしたシンプルな使い方で十分とのこと。有機物や人体の素体制作には、SculptrisやPoserなどを用いてShadeにOBJ形式で持ってくることもあるという

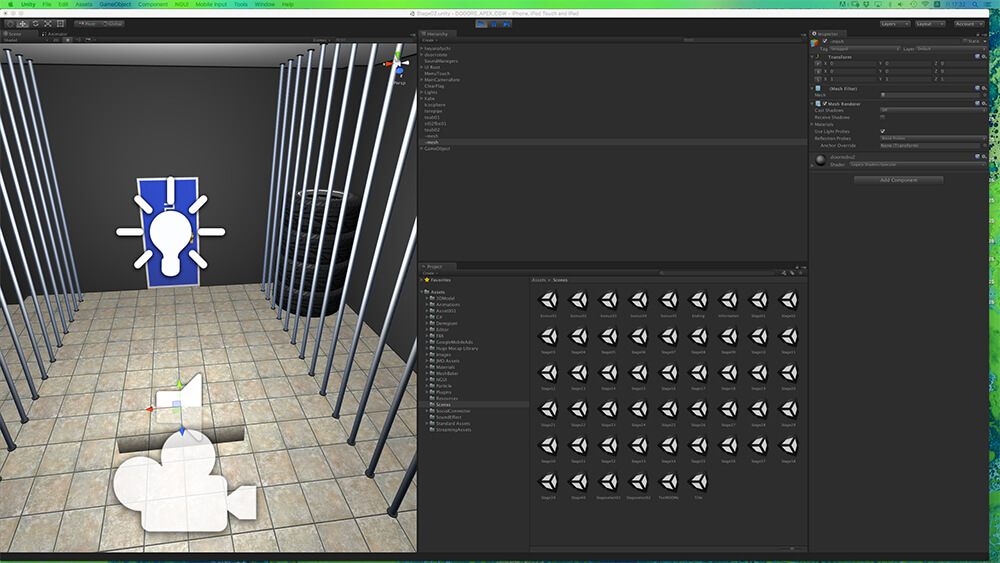

▲直方体や円柱、球などのプリミティブを組み合わせるだけで構築できそうなオブジェクトについては、Unityのみで組み合わせて作成してしまう。ソリッドでシンプルなデザインのDOOORSシリーズでは、部屋やドア、仕掛けなどのアセットをそうしてCGツールを使うまでもなくUnity上で完結している部分も多い。複数のオブジェクトを組み合わせてかたちをつくり、Mesh Bakerで1つのオブジェクトにまとめることで管理しやすく、かつドローコールを減らせるつくりにしておく

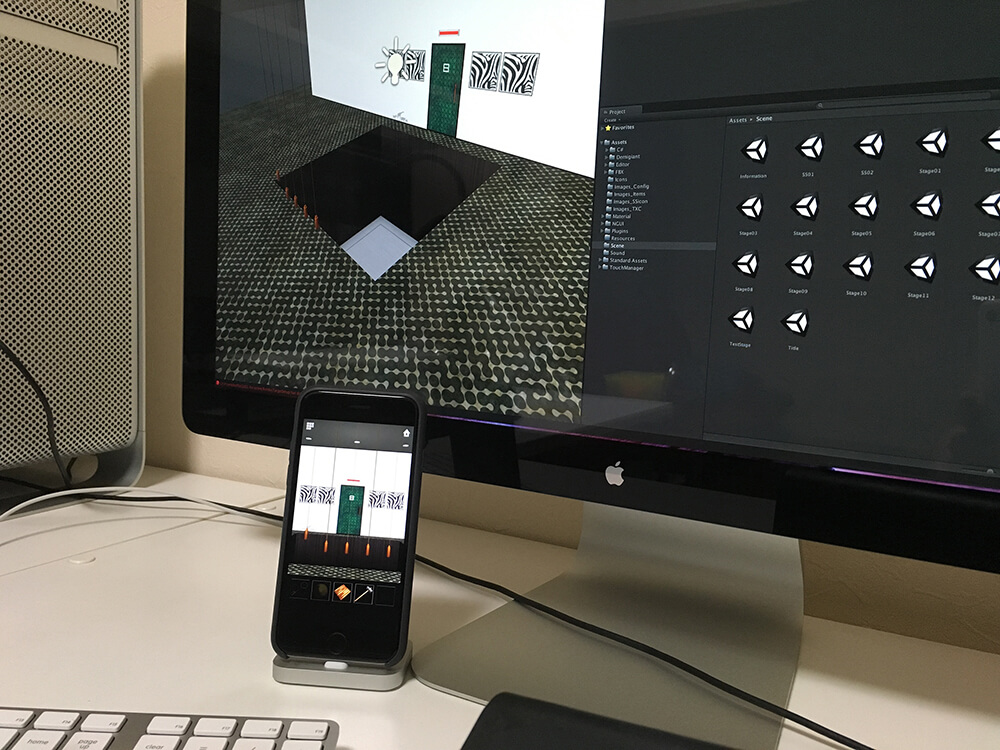

▲タッチ操作によるゲーム進行だけでなく、加速度センサーやカメラを使う、といった端末特性を活かした操作ついても、端末でリアルタイム確認できるUnity Remoteアプリを使うことにより、以前よりスムーズに実機確認ができる

▶︎次ページ:Unityへの移行がさらなる

ポジティブを生み出す︎