プレイヤーと"うらら"を切り離す

コントローラだけでなく、画面レイアウトも課題だった。

『スペチャン』ではモロ星人をはじめとした、敵方のキャラクターが踊る画面がはじめに表示される。次に画面が"うらら"に切り替わり、プレイヤーの入力に合わせて"うらら"がダンスする。この「出題」→「回答」という画面切り替えを通じてゲームが進行していく。

これに対して『スペチャンVR』ではプレイヤーの左先方に"うらら"が表示され、プレイヤーは"うらら"の背中を見ながらゲームを進めていく。画面の奥に敵方のキャラクターが表示され、動きを見ながら真似する点は同じだが、"うらら"の動きを手本にして踊れる点が大きく異なっている。

"うらら"と正対して遊ぶ過去作(左)と、うららの背中を見て遊ぶ本作(右)

「はじめは素直に、"うらら"の一人称視点でつくってみました。ところが遊んでみると、あまり面白くなかったんです。相手の踊りが小さくてわかりにくいのがひとつ。また、そもそもプレイヤーは"うらら"になりたいのか、という疑問もありました」(堀田氏)。

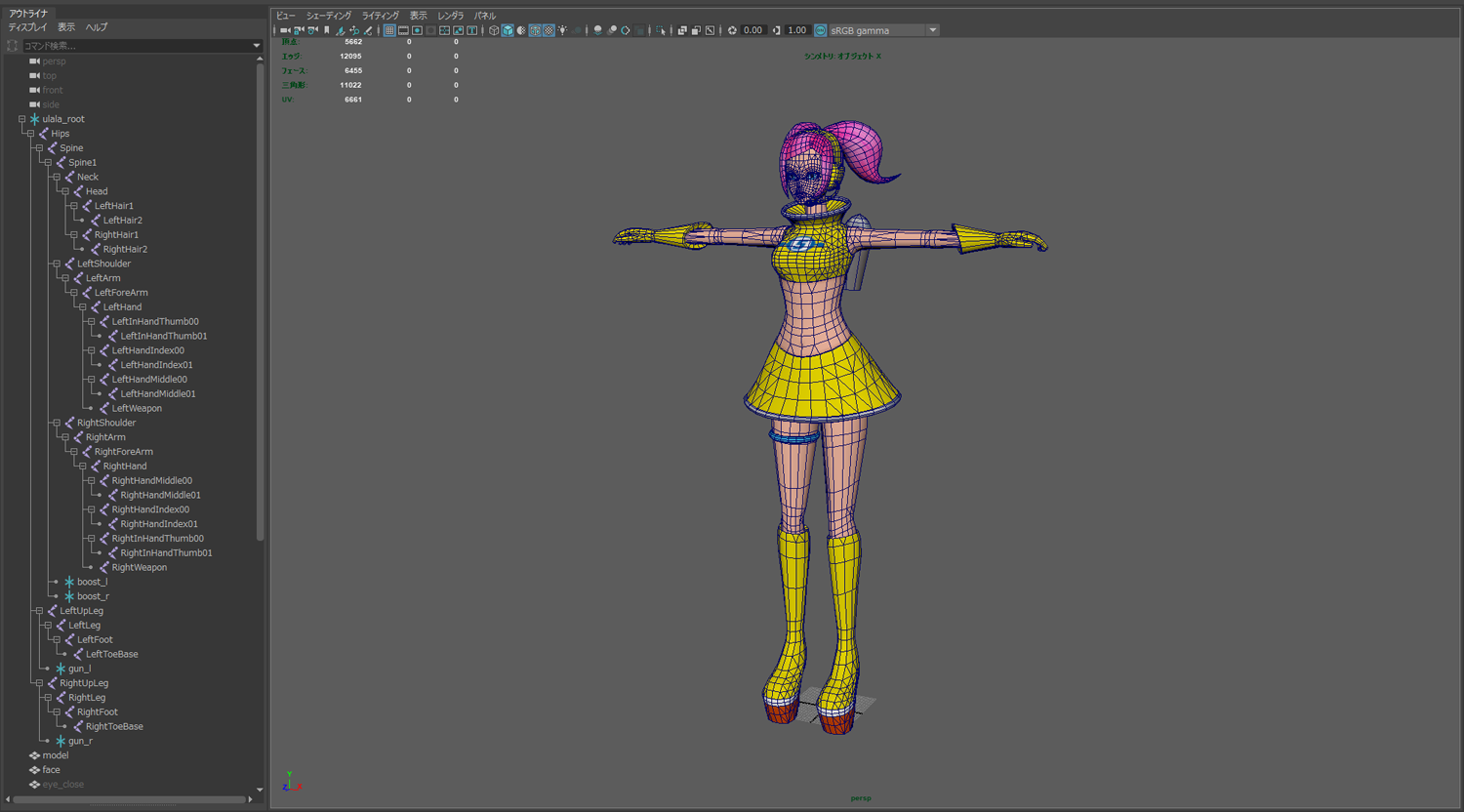

ここで思い出したのが、VR空間内で"うらら"の3DCGモデルを初めて見たときのことだ。何の動きもついていない、ただのTポーズだったにもかかわらず、どこか胸にくるものがあった。

本作のために新しくつくり起こされた"うらら"の3DCGモデル

そこで一人称視点を止めて、"うらら"をプレイヤーの目の前に立たせて見たところ、予想以上にしっくりきた。ダンスの手本を見せるだけでなく、ゲームの展開に合わせて"うらら"をプレイヤーの方に振り向かせる、などの動きを加えることもできた。シリーズのファンなら、たまらない演出だ。

ここから主人公を"うらら"ではなく、新人リポーターにするというアイデアが生まれた。

こうして完成したのが、「リポート01 モロ星人の逆襲!?」の原型にもなったプロトタイプだ。スペースポートを舞台に、人々が何者かによって踊らされる事件が発生。主人公がうららと共にモロ星人とダンスバトルを行い、最後に中ボスを撃退して終了というシークエンスになっている。

このプロトタイプは、技術検証や面白さの確認だけでなく、開発チームのイメージ共有にも役立った。セガに対するプレゼンテーションでも高い評価を受け、いよいよ本格的な開発が始まった。

余談だが「リポート01」は、このように試行錯誤しながら開発しただけあって、堀田氏としても「完成度が高いものになった」という。

両手を交互に前に突き出して攻撃してくる「リポート01」の中ボス。VRで体験するとすごい迫力だ

画面レイアウトの変更は、ゲームのストーリーづくりにも役立った。もともと「リポート01」のみの内容だったものが、商品としての魅力を増すために、ステージ数を増やすことが求められたのだ。そこで必要になったのがストーリー要素だ。

このとき、主人公を"うらら"ではなく新人リポーターにしたことで、"うらら"と新人のバディ(相棒)ストーリーというアイデアが生まれた。

そこから広がったのが、「先輩リポーターの"うらら"から指導を受けながらリポートしていた主人公が、ある事件を契機に"うらら"とはぐれてしまう。1人になった主人公は、プレッシャーに耐えてがんばりながら、"うらら"と同格の存在になっていく」という展開だ。

ゲームはインタラクティブであることを最大の強みとするが、それゆえにストーリーとの相性が、必ずしも良くない。プレイヤーと主人公の関係性の構築があいまいだと、「自分だったらこんな選択はしない」といった具合に、感情移入を阻害する温床になる。これが、"うらら"とプレイヤーを別物とすることで、自然に溶け込ませることが可能になったのだ。

『スーパーマリオブラザーズ』の生みの親として知られる任天堂の宮本 茂氏いわく、「良いアイデアとは、複数の課題を同時に解決するもの」だという。これに即せば、"うらら"の後ろ姿を画面上に表示させるアイデアは、まさに複数の課題を同時に解決するものだった。これによりゲーム開発に弾みがついていく。(※)

※『スペチャンVR』で「トライアルダンス」モードを選択すると、プレイヤーの一人称視点で楽しむこともできる