20年ぶりに復活したセガの名作ゲーム『スペースチャンネル5 VR あらかた★ダンシングショー』。VRゲームでありながら、オリジナルのもつゲーム体験を正統進化させた、他に類を見ないタイトルだ。本作は女性ユーザーを開拓した点でも特筆すべき存在になっている。プロデューサーのグランディング岡村峰子氏と、ディレクターの堀田 昇氏に話を聞いた。前後編の2回にわたって紹介する。

INTERVIEW_小野憲史 / Kenji Ono

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada

©SEGA ©GROUNDING INC.

■関連記事はこちら

テーマパークのアトラクション体験『スペースチャンネル5 VR あらかた★ダンシングショー』が開拓した新たなファン層とは?(後篇)

『スペースチャンネル5 VR あらかた★ダンシングショー』

対応プラットフォーム:PlayStation VR

価格:3,980円+税

リリース:発売中

ジャンル:ダンスミュージカルアクション

開発・発売:グランディング株式会社

sc5-vr.com

音楽ゲーム史に残る孤高のタイトル

ゲーム業界の歴史において2000年は大きなターニングポイントだ。2020年現在で1億5,500万台と、ゲーム機市場で最も売れた家庭用ゲーム機、PlayStation 2(PS2)が発売された年だからだ。これ以降、ゲーム開発の大作化とグローバル化が急速に進み、日本のゲーム業界は大きな方針転換を迫られていく。

こうした中、彗星のようにリリースされ、深い印象を与えたタイトルがある。セガ・エンタープライゼス(現セガゲームス)が1999年の年末商戦で、ドリームキャスト(以下、ドリキャス)向けにリリースした音楽ゲーム『スペースチャンネル5』(以下、スペチャン)だ。同社のハード事業撤退を受け、2000年には続編『パート2』がドリキャスとPS2向けにリリースされている。

本作の特徴をあえて3つに要約すると、次のようになるだろう。

①ポップでカラフルな色彩に彩られた、レトロフューチャーで「ハッピー」な世界観

②テーマ曲『メキシカン・フライヤー』に代表される、1960年代スパイムービー風の音楽

③旗揚げゲームと音楽ゲームとミュージカルの融合

このうち③については、少々説明が必要かもしれない。「赤あげて、白あげて、赤さげないで、白さげる......」多くの人に馴染み深いあの「旗揚げゲーム」だ。

本作ではこれを対戦相手(COM)のダンスで表現し、BGMとともに提示する。プレイヤーはこのダンスを記憶し、主人公である"うらら"を操作して、ダンスを再現することで相手を攻撃。攻撃が成功して対戦相手が倒されると、対戦相手に囚われた人々が解放され、うららの後ろを行進する。これをくり返すことで、行列がどんどん長くなっていき、グルーヴ感が高まっていく。

これが単純明快なストーリーとあいまって、まるでミュージカルの中に入ったかのような、ユニークな体験が得られるというわけだ。

音楽ゲームでは業務用ゲーム機の『beatmania』(1997)に代表される、「ノーツの動きに合わせて、タイミング良くボタンを押す」メカニクスが大半を占めている。その中で、本作のユニークさは群を抜いている。現在にいたるまで、メジャータイトルではフォロワーがほとんど存在しない、といってもいいくらいだ。

余談だが『beatmania』が発明したメカニクスは、「音楽演出ゲーム機、音楽演出ゲーム用の演出操作指示システムおよびゲーム用のプログラムが記録されたコンピュータ読み取り可能な記憶媒体」として特許化され、2000年前後に訴訟合戦がくり広げられた。業務用ゲームが斜陽化していく中で、音楽ゲームは数少ない「金のなる木」だったからだ。

にもかかわらず、本作が提示した「旗揚げ音楽ゲーム」がメジャーにならなかった点は興味深い。ストーリー仕立てで出題と回答を進めるシステムが業務用ゲームに適合しづらかった点もさることながら、本作が提示した体験があまりに鮮烈だったことが、理由のひとつに挙げられるかもしれない。

こうして、『スペチャン』は孤高の存在になった。20年後、VRゲームとして『スペースチャンネル5 VR あらかた★ダンシングショー』(以下、スペチャンVR)がリリースされるまで......。

20年の歳月を感じさせない内容

「20年ぶりの新作にもかかわらず、まったく新鮮さや懐かしさを感じない。これまでのブランクがなかったかのようだ」。

本作を開発・販売したグランディングで、リリース前の本作を体験したときの、筆者の正直な気持ちだ。「ディスっているのではなく、褒めているつもりですが......」と断りつつ、感想を告げたところ、同社代表でプロデューサーを務める岡村峰子氏と、ディレクターの堀田 昇氏は大爆笑した。

-

-

岡村峰子氏

グランディング株式会社 代表取締役/プロデューサー

www.g-rounding.com

あらかじめ断っておくと、本作は過去作から大きく飛躍した内容になっている。テレビの前でコントローラを握ってプレイする伝統的なゲームスタイルから、VRゴーグルをかぶり、身体を動かしながら楽しむ内容になっている時点で、そもそもの体験が大きく異なる。

-

-

堀田 昇氏

グランディング株式会社 取締役/アートディレクター

www.g-rounding.com

ビジュアル面でも、トゥーンシェーダを活かしたポップでカラフルな色合いや、メインキャラクターの"うらら"に代表される、ローポリ風のキャラクターは健在だ。その一方で、衣装や床に照り返しが入ったり、細かいノイズが入ったりと、シェーダを活かした今風の画づくりになっている。

にもかかわらず、懐かしさを感じさせないほど、自然なゲーム体験だったことに驚かされたのだ。

岡村氏は「今作はオリジナル版の3年後という設定です。『プレイヤーの思い出補正』を考慮しつつ、『スペチャン』らしい表現は何かについて、かなり議論しました。懐かしさを感じさせないほど自然に受け取ってもらえて、良かったです」と語った。

20年ぶりの新作を据置機ではなく、VRゲームとしてリリースするにあたり、昔のファンを満足させつつ、新規のファンには「手軽なVRゲーム」として楽しんでもらいたい......。これが本作の開発コンセプトだ。

そこでキーワードとなったのが、サブタイトルの『あらかた★ダンシングショー』にも登場する「あらかた(=おおかた、だいたい、ほとんど全部)」という用語だ。"うらら"が口にするユニークな言い回しのひとつであり、開発の指針にもなったという。

シリーズのファンなら自明だが、過去作で主人公を務めた"うらら"は宇宙リポーターという設定にもかかわらず、「あやしい気配がギュンギュンします」、「あらかたキューシュツしました」など、独特な言い回しが多い。本作のアイコニックな要素のひとつだ。

こうした理由から、岡村氏はサブタイトルにつけることで、ファンへのフックにする意図があったと述べた。実際、開発のかなり早い段階でタイトルが決定し、そこからずれることはなかったという。

その一方で「ダンスの判定を『あらかた設定』にしました」(堀田氏)など、インタビュー中にしばしば「あらかた」という用語が飛び出した。

「名は体を表す」という言葉通り、作品のタイトルにはコンセプトが凝縮されている。これが当初からずれなかったことが、過去作からの「地続き感」に繋がっていると言えそうだ。

ともあれ、まずは時間軸を巻き戻して、本作の開発についてふり返っていこう。

次ページ:

Twitterのタイムラインが『スペチャン』であふれた

Twitterのタイムラインが『スペチャン』であふれた

『スペチャン』の第一作を開発したのは、セガ・エンタープライゼス(当時)の第9ソフト研究開発部だ。部署を率いたのは、後に『ルミネス』(2004)、『Child Of Eden』(2011)などをリリースする水口哲也氏。開発子会社の分社化に伴い、ユナイテッド・ゲーム・アーティスツ(UGA)として2000年に独立し、『パート2』を制作する。

その後、2003年のセガとサミーの経営統合と、それに伴う一連の過程でUGAは解体・吸収され、主だったメンバーもセガを離れた。そこから紆余曲折を経て2007年に設立されたのがグランディングだ。

代表取締役は『スペチャン』シリーズでアシスタント・プロデューサーを務めた岡村氏。取締役に『Rez』(2001)の制作にかかわった堀田氏と、『パンツァードラグーン』シリーズでプランナーなどを手がけた二木幸生氏が名を連ねるなど、セガの遺伝子を受け継いだスタジオだ。『スペチャンVR』の制作メンバーにも、シリーズの開発に関わったメンバーが含まれているという。

ただし、社内の誰もが『スペチャン』の新作をつくることになるとは、夢にも思っていなかった。ニンテンドー3DS『ひらり 桜侍』(2011)や『任天童子』(2013)など、従来の枠に囚われない新感覚のゲームを発表し、着々と力をつけていった。

他にアナログカードゲーム『街コロ』(2012)でテレビゲーム以外の分野にも進出。hakuhodo-VRAR・スケルトンクルースタジオとの協業で、「MI-TECH CONCEPT VR Experience」(2019)を制作したのも、同社京都スタジオとなる。

※「MI-TECH CONCEPT VR Experience」の紹介記事はこちら

そうした中、きっかけになったのが「Game Symphony Japan 14th Concert SEGA Special」(2015)だ。セガのゲーム音楽がテーマのオーケストラコンサートで、シリーズの開発メンバーが楽屋に集まり、ちょっとした同窓会になっていた。

Game Symphony Japan 14th Concert SEGA Specialの模様(公式サイトより)

その際、テーマ曲『メキシカン・フライヤー』の演奏が始まると、Twitterを見ていた1人が驚きの声を上げた。タイムラインが『スペチャン』に関するツイートで一斉にあふれたのだ。その中には新作を期待する声もあった。

『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』(1991)、『ナイツ NiGHTS into Dreams...』(1996)、『バーニングレンジャー』(1998)など、セガを代表するゲーム音楽が次々に演奏される中、『スペチャン』ではタイムラインが予想を超えるほどの盛り上がりを見せたという。

「正直言って、意外でした。その当時ですら、もう15年も前のゲームでしたし、たかだか曲が1曲、ながれただけなのに......。この熱の熱さに、みんなが驚きました。その場で、『オカミネ(岡村氏のニックネーム)のところでつくってほしい』と言われて。そこからブレストが始まりました」。

これには開発メンバーの特殊性もあった。開発子会社のUGAは従来のセガファンに留まらない、新しいファンを開拓するゲームづくりをミッションに掲げていた。そのためゲーム業界内外から、様々なメンバーが集まっていた。岡村氏自身、レコード会社のエイベックスからの転職組というほどだ。新作の開発には貪欲でも、過去作に対する執着心は、それほど強くなかった。

それが発売15年を経て、これだけ多くのファンが熱い思いを届けてくれたことに戸惑いがあった。そうした感情は「ファンに対する恩返し」という思いにつながっていく。「本当に、そうした思いに突き動かされたというのが大きかったですね」。

もっとも、ゲーム開発が大型化する中で、自社開発に踏み切るには敷居が高かった。起爆剤を探していた同社に、たまたまKDDIが将来に向けてVRコンテンツの実証実験を進めているという情報が入った。

KDDIが展開するauも、ドリキャスのイメージカラーも、同じオレンジだ。オレンジ繋がりで、何か盛り上がれるかもしれない......。伝手を頼ってプレゼンをしたところ、担当者が『スペチャン』のファンだったこともあり、トントン拍子で話が進んだ。

この内容を基にセガにプレゼンすると、企画が承認された。ディレクターを務めた堀田氏が中心となり、1~2ヶ月の短期集中プロジェクトとして開発することになった。

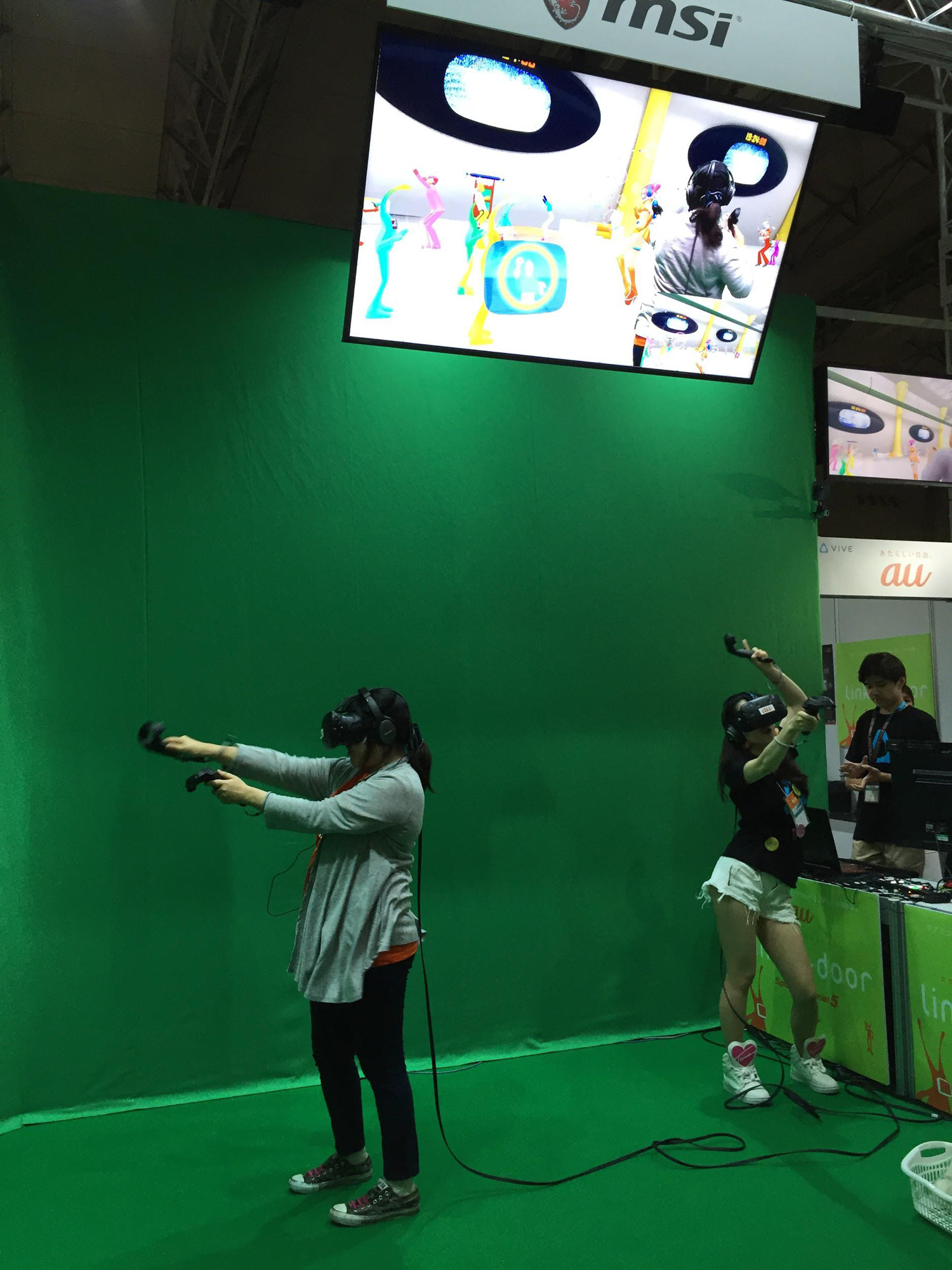

『スペースチャンネル5 VR ウキウキビューイングショー』(左)と、HTC auブースの模様(右)

こうして完成したのが、『スペースチャンネル5 VR ウキウキビューイングショー』(2016)だ。東京ゲームショウ2016のHTC Viveブースにデモ版として登場し、話題を集めた。

同じUGAでも『Rez』チームにいた堀田氏にとって、『スペチャン』は自分好みの世界観でもあり、気になっていたタイトルだった。デモ版とはいえ新作の開発に関われることは、嬉しかった。タイムラインに流れた、新作を期待するファンへの回答という思いもあった。

もっとも、本コンテンツは音楽ゲームをVRでプレイする内容ではなく、"うらら"のリポートショーを、番組観覧者の1人として体感できるコンテンツだった。大半の来場者がVR未体験の中、いきなり複雑な操作を要求しても難しいだろうという考えからだ。

しかし、多くの来場者が単に鑑賞するだけでなく、体を動かしたり、手を突き上げたりと、ノリノリで踊っていた。ブースでこの光景を見た岡村氏は、本格的なVRゲームをつくる決意をしたという。

「素直に『スペチャン』らしいコンテンツをつくって大丈夫なんだなっていう確信を得たというか。そっちに行かないとダメだって、本当に思って。そこからゲームとしてどういう風に仕上げていくかという、本格的なプリプロダクションが始まりました」。

熱い思いを届けてくれたファンに対する回答として制作された『ウキウキビューイングショー』。しかし、それは思いがけず、新作開発の引き金になった。発端になったのがTwitterのタイムラインだ。岡村氏も堀田氏も、こうした展開で開発が進んだのは、初めての経験だったという。

「あらかた」なVR体感ゲームを目指す

このようにして開発への道筋が着いた『スペチャンVR』。準備期間を経て、開発が本格的にスタートしたのは2018年の半ばだ。堀田氏をはじめ、プロジェクトは数名で始まり、プロトタイプ開発が続いた。実質的な開発期間は1年半で、最大でもメンバーは十数名に留まったという。

同社にとって、本作はコンソールゲームでは初の自社開発・自社販売だ。セガからIPのライセンスを受けているとはいえ、限りなくインディ(独立系)ゲームに近いスタイルとなる。社員数が数十人規模の同社にとって、開発の負担は少なくなかった。

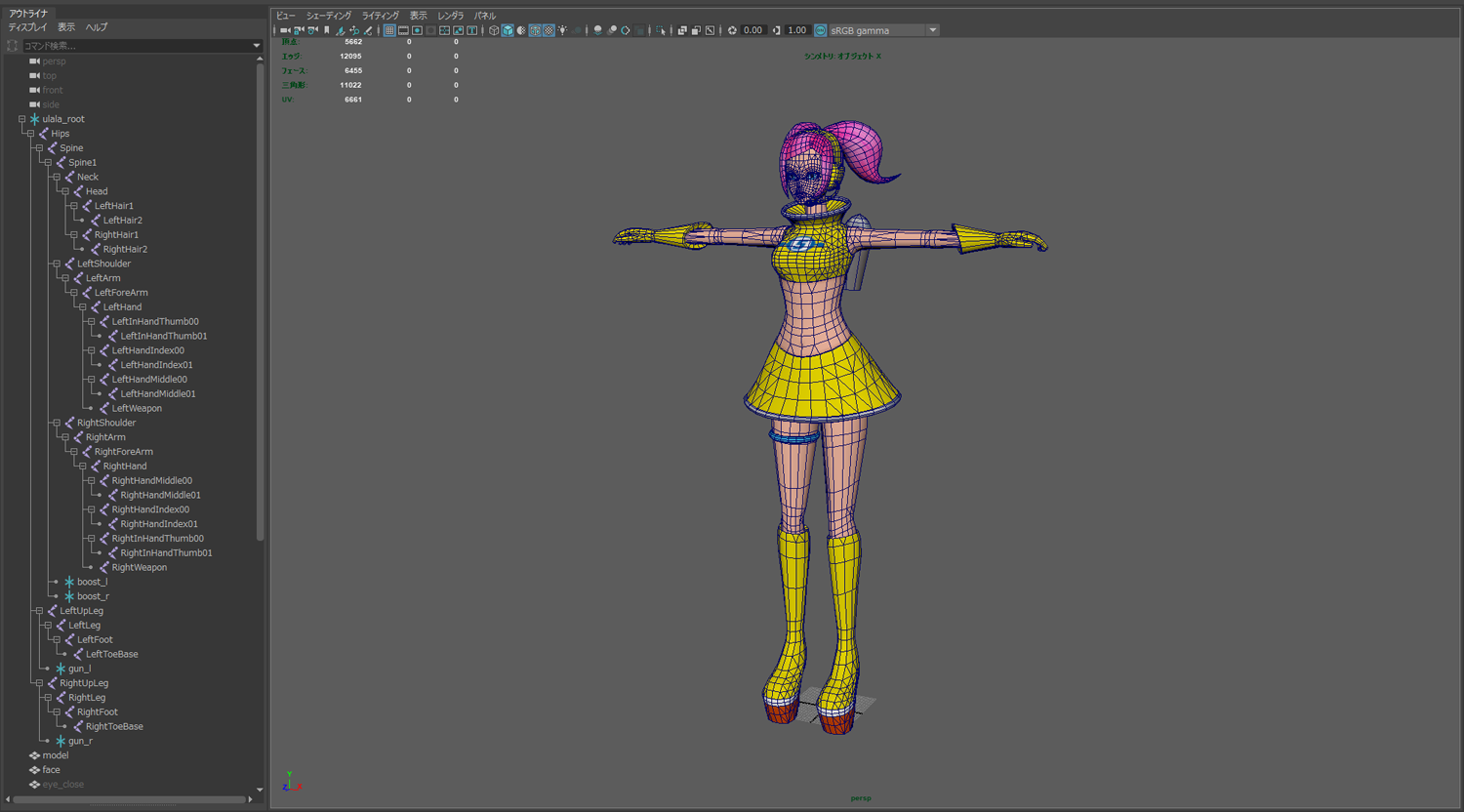

新たに黃色が基調になった"うらら"のコスチューム

その一方で、受託開発とは異なり、自分たちの判断でゲームづくりが進められるメリットもあった。一般的なゲームコントローラに対応せず、ハンドコントローラのみに限定したのは好例だ。

本作はPS VR、HTC Vive、SteamVR、Oculus Quest向けのマルチタイトルとして企画された。もっとも、その中でも先行して開発されたのが、発売中のPS VR版だ。母艦となるPS4の仕様上、他のハードと異なり、一般的なゲームコントローラ(DUALSHOCK 4)が標準コントローラとなる。

そのため『スペチャンVR』をプレイするためには、別売りのPlayStation Moveモーションコントローラー(以下PS Move)を2本、購入する必要がある。PS Moveの価格は2本で1万円以上するため、本体の装着率を考えると、DUALSHOCK 4にも対応させた方が良いのは明らかだった。

「ビジネス的な考えでいえば、かなりのチャレンジです。開発初期の段階で、DUALSHOCK 4を両手で持ち、上下左右に動かすスタイルも試作してみました。しかし、どうやっても中途半端なものになってしまい、覚悟を決めました。とても『スペチャン』らしい体験になると思ったので」(岡村氏)。

「ギリギリまで両対応させる話もありましたが、PS Move専用にして、きれいにつくった方が良いよってことで、そっちに振り切りました。また、試作の段階でPS Moveによるプレイが気持ち良かったということもありました」(堀田氏)。

確かにPS Moveを両手で1本ずつ持ち、体を動かしながら楽しむVR体験は、本作ならではのものだ。指ではなく、体全体を動かす入力方法は、VR酔いの軽減にもつながる。一度体験してしまうと他のスタイルに戻れなくなるほどだ。こうした決断ができたのも、自社開発ならではだろう。

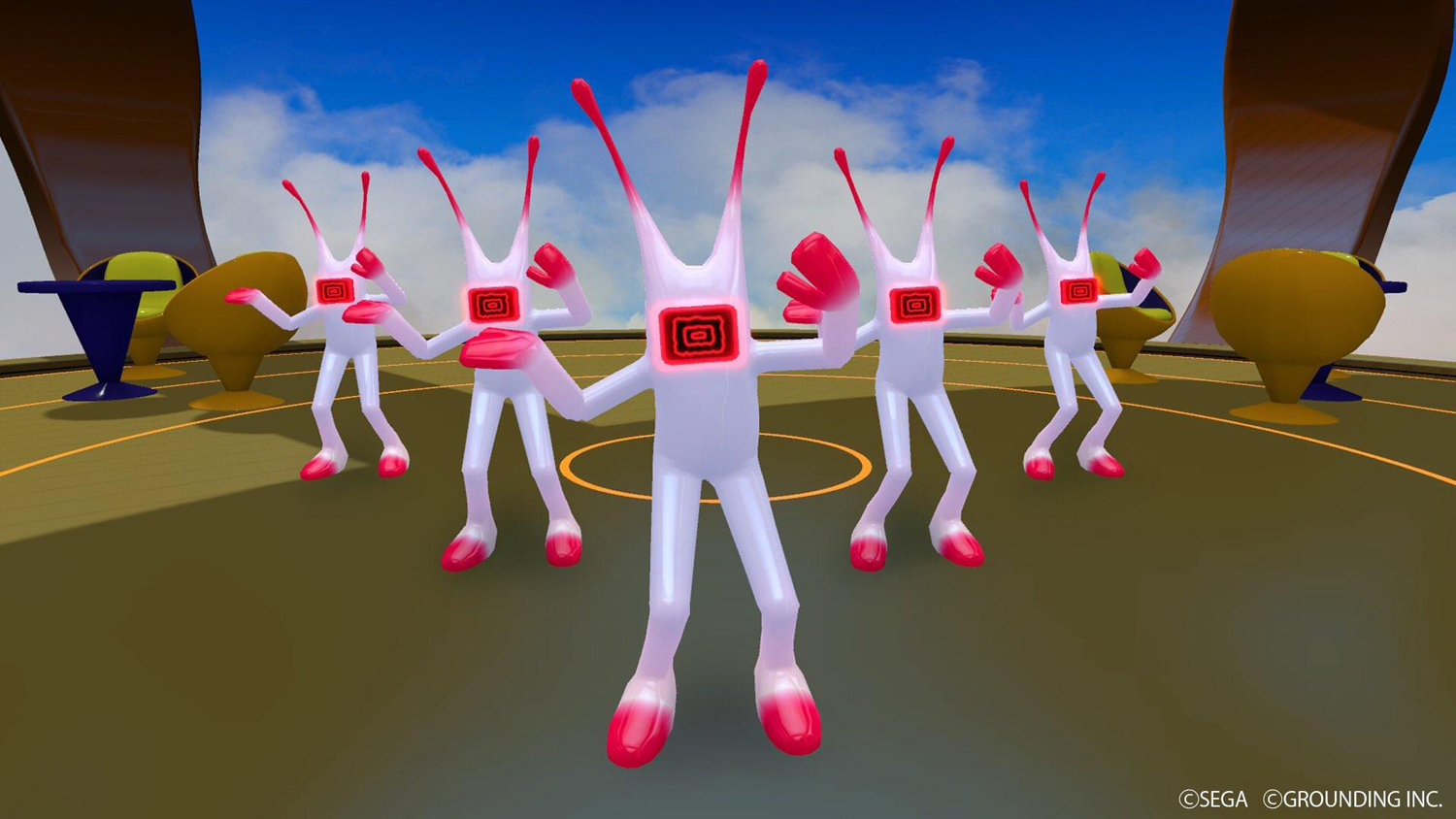

ジャガーズをはじめシリーズでお馴染みのキャラクターも登場

もっともPS Moveに限定することで、思わぬデメリットも生じた。出題される動きを覚えて、身体を動かし再現するという行為は、多くの人にとって非常に難しい......このことがプロトタイプの開発中に判明したのだ。

後述するが、本作のモーション制作には過去作のデータを再活用したり、当時と同じモーションアクターが参加したりと、並々ならぬ力が入っていた。しかし、堀田氏は「最初に収録したモーションデータは8割方、没になった」という。

前述の通り、本作のベースは「旗揚げゲーム」だ。試作も過去作の出題をそのままVRゲームに落とし込むところから始まった。ところが実際に遊んでみると、指の入力では簡単すぎる問題でも体を動かすとなると、ミスが連発したのだ。

「ダンスが覚えられない」、「ダンサーのように体が動かせない」、「自分では正確に動かしているつもりでも、実際は動きが不正確で、ミスと判定されてしまう」、「最初は良くても、疲れてだんだんミスが増えてくる」などだ。

せっかくキレキレのモーションを多数収録したのに、VR体感ゲームとしたことで、実装できない......。ここで判断の基準になったのが、前述の「あらかた」というキーワードだ。

「判定をシビアにすると楽しくなくなってしまうので、できるだけ判定を大きくしました。正しく踊っているつもりなのにミスになってしまうのが一番嫌だったので、『あらかた設定』にしたんです。その方が『スペチャン』っぽくて良いかなと」(堀田氏)。

本作で初登場した唄うモロ星人こと、ベツモロ。「リポート02」で唄いながら攻撃してくる

共通イメージになったのが、テーマパークのアトラクション体験だ。テーマパークにはゲーマーだけでなく、老若男女様々な層が訪れる。事業者側は、そうしたユーザーに対して説明もそこそこに非日常の体験を提供し、楽しんで帰ってもらう必要がある。くり返しプレイされることが前提のゲームと、デザインの方向性が異なるのは明らかだ。

「同じように本作についても、家庭でVRアトラクションが気軽に体験できるくらいの落としどころが良いかなと。意外とそういうゲームがないよねっていう話もありました」(岡村氏)。

PS VRの販売台数が500万台を突破したとはいえ、まだまだVRゲームは市場の拡大期にある。VRゴーグルをかぶってタイミング良くコントローラを操作させるのは、多くのユーザーにとって、依然として敷居の高い行為だ。

それよりも、言われたとおりに体を動かしていけば、すごい体験ができる。自分がチームの一員になって、事件に巻き込まれ、みんなで力を合わせて解決する。ミュージカルの中に入って、非日常の体験ができる。それだけで、すごく良いコンテンツを提供できるのではないか......。プロトタイプの開発を通して、これが共通認識となっていったのだ。

[[SplitPage]]プレイヤーと"うらら"を切り離す

コントローラだけでなく、画面レイアウトも課題だった。

『スペチャン』ではモロ星人をはじめとした、敵方のキャラクターが踊る画面がはじめに表示される。次に画面が"うらら"に切り替わり、プレイヤーの入力に合わせて"うらら"がダンスする。この「出題」→「回答」という画面切り替えを通じてゲームが進行していく。

これに対して『スペチャンVR』ではプレイヤーの左先方に"うらら"が表示され、プレイヤーは"うらら"の背中を見ながらゲームを進めていく。画面の奥に敵方のキャラクターが表示され、動きを見ながら真似する点は同じだが、"うらら"の動きを手本にして踊れる点が大きく異なっている。

"うらら"と正対して遊ぶ過去作(左)と、うららの背中を見て遊ぶ本作(右)

「はじめは素直に、"うらら"の一人称視点でつくってみました。ところが遊んでみると、あまり面白くなかったんです。相手の踊りが小さくてわかりにくいのがひとつ。また、そもそもプレイヤーは"うらら"になりたいのか、という疑問もありました」(堀田氏)。

ここで思い出したのが、VR空間内で"うらら"の3DCGモデルを初めて見たときのことだ。何の動きもついていない、ただのTポーズだったにもかかわらず、どこか胸にくるものがあった。

本作のために新しくつくり起こされた"うらら"の3DCGモデル

そこで一人称視点を止めて、"うらら"をプレイヤーの目の前に立たせて見たところ、予想以上にしっくりきた。ダンスの手本を見せるだけでなく、ゲームの展開に合わせて"うらら"をプレイヤーの方に振り向かせる、などの動きを加えることもできた。シリーズのファンなら、たまらない演出だ。

ここから主人公を"うらら"ではなく、新人リポーターにするというアイデアが生まれた。

こうして完成したのが、「リポート01 モロ星人の逆襲!?」の原型にもなったプロトタイプだ。スペースポートを舞台に、人々が何者かによって踊らされる事件が発生。主人公がうららと共にモロ星人とダンスバトルを行い、最後に中ボスを撃退して終了というシークエンスになっている。

このプロトタイプは、技術検証や面白さの確認だけでなく、開発チームのイメージ共有にも役立った。セガに対するプレゼンテーションでも高い評価を受け、いよいよ本格的な開発が始まった。

余談だが「リポート01」は、このように試行錯誤しながら開発しただけあって、堀田氏としても「完成度が高いものになった」という。

両手を交互に前に突き出して攻撃してくる「リポート01」の中ボス。VRで体験するとすごい迫力だ

画面レイアウトの変更は、ゲームのストーリーづくりにも役立った。もともと「リポート01」のみの内容だったものが、商品としての魅力を増すために、ステージ数を増やすことが求められたのだ。そこで必要になったのがストーリー要素だ。

このとき、主人公を"うらら"ではなく新人リポーターにしたことで、"うらら"と新人のバディ(相棒)ストーリーというアイデアが生まれた。

そこから広がったのが、「先輩リポーターの"うらら"から指導を受けながらリポートしていた主人公が、ある事件を契機に"うらら"とはぐれてしまう。1人になった主人公は、プレッシャーに耐えてがんばりながら、"うらら"と同格の存在になっていく」という展開だ。

ゲームはインタラクティブであることを最大の強みとするが、それゆえにストーリーとの相性が、必ずしも良くない。プレイヤーと主人公の関係性の構築があいまいだと、「自分だったらこんな選択はしない」といった具合に、感情移入を阻害する温床になる。これが、"うらら"とプレイヤーを別物とすることで、自然に溶け込ませることが可能になったのだ。

『スーパーマリオブラザーズ』の生みの親として知られる任天堂の宮本 茂氏いわく、「良いアイデアとは、複数の課題を同時に解決するもの」だという。これに即せば、"うらら"の後ろ姿を画面上に表示させるアイデアは、まさに複数の課題を同時に解決するものだった。これによりゲーム開発に弾みがついていく。(※)

※『スペチャンVR』で「トライアルダンス」モードを選択すると、プレイヤーの一人称視点で楽しむこともできる