20年ぶりに復活したセガの名作ゲーム『スペースチャンネル5 VR あらかた★ダンシングショー』。VRゲームでありながら、オリジナルのもつゲーム体験を正統進化させた、他に類を見ないタイトルだ。本作は女性ユーザーを開拓した点でも特筆すべき存在になっている。プロデューサーのグランディング岡村峰子氏と、ディレクターの堀田 昇氏に話を聞いた。前後編の後篇となる本稿では、VRならではの苦労や工夫について紹介していく。

■関連記事はこちら

テーマパークのアトラクション体験『スペースチャンネル5 VR あらかた★ダンシングショー』が開拓した新たなファン層とは?(前篇)

INTERVIEW_小野憲史 / Kenji Ono

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada

©SEGA ©GROUNDING INC.

『スペースチャンネル5 VR あらかた★ダンシングショー』

対応プラットフォーム:PlayStation VR

価格:3,980円+税

リリース:発売中

ジャンル:ダンスミュージカルアクション

開発・発売:グランディング株式会社

sc5-vr.com

VR音楽ゲームならではの苦労

「リポート01」の内容をベースに、全4ステージ構成となった本作のストーリーパート(実際はこれにチュートリアルがつき、5ステージとなる)。「あんなことがやりたい」、「"うらら"に、こんな台詞を言わせたい」など、様々なアイデアが飛び出した。

中でもVRならではの演出やしかけづくりは、ゲーム体験を高める上で重要なポイントだった。ゲームの冒頭でプレイヤーの背後から"うらら"が近づき、すぐそばを通り抜けて前に出た上で、こちらを振り向く演出などは好例だ。立体音響によって、後ろから次第に足音が近づいてくる効果とあいまって、印象的なシーンのひとつになっている。

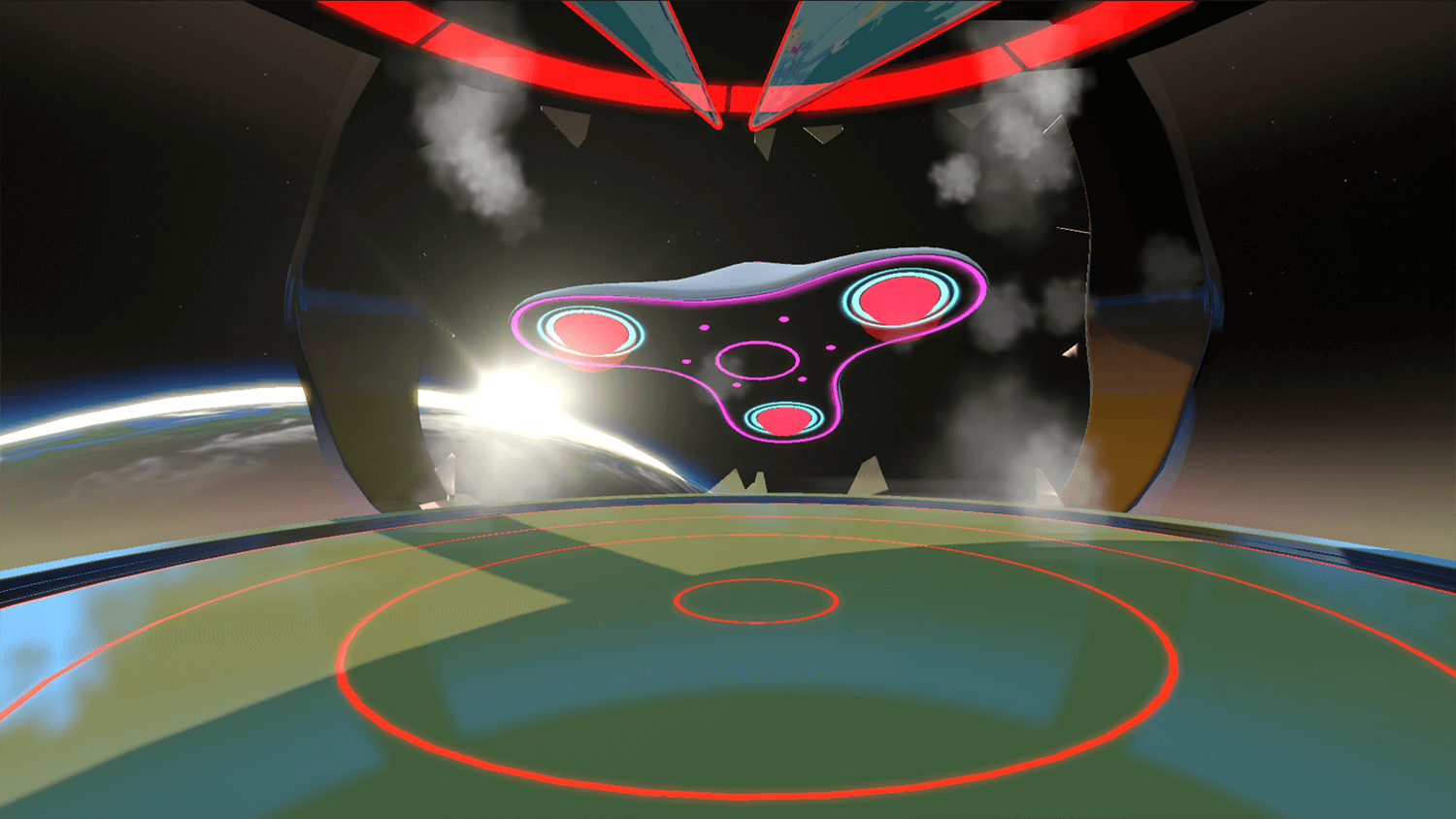

同じく「リポート01」の中ボスは、プレイヤーに向かって長い腕を突き出して攻撃してくる。目の前に突き出てくる腕は迫力十分で、VRゲームならではの演出だ。これに対して、上半身を左右に動かして避けながら、プレイヤーは同じように腕を突き出しながらビームを放ち、攻撃していくのだ。

その一方で、現実的にできることや、納期との兼ね合いも重要な要素だ。PS VRと、その母艦となるPS4のスペックも重要なポイントだった。

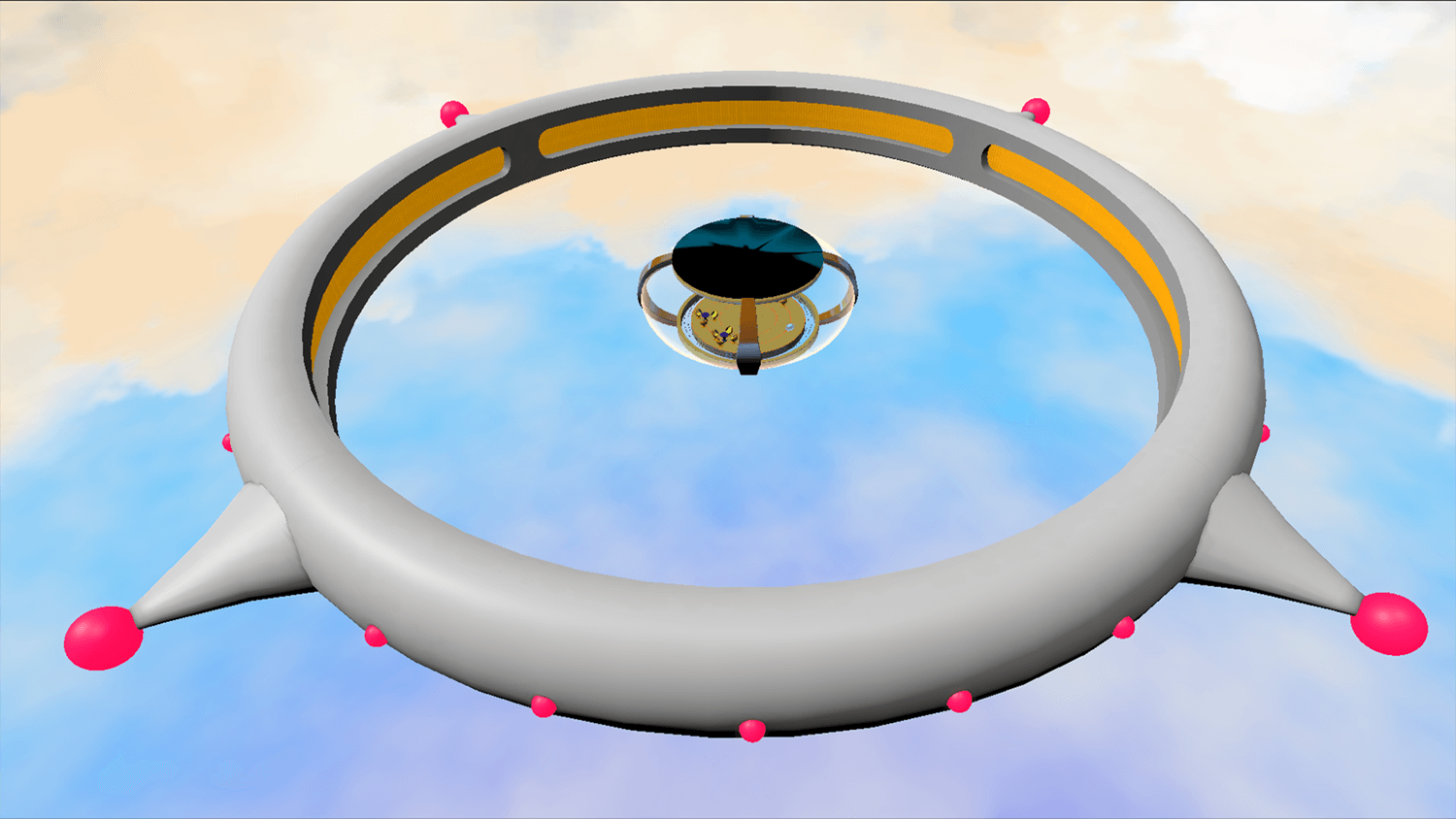

「リポート03」では謎の宇宙船を追って小惑星帯を突っ切っていく

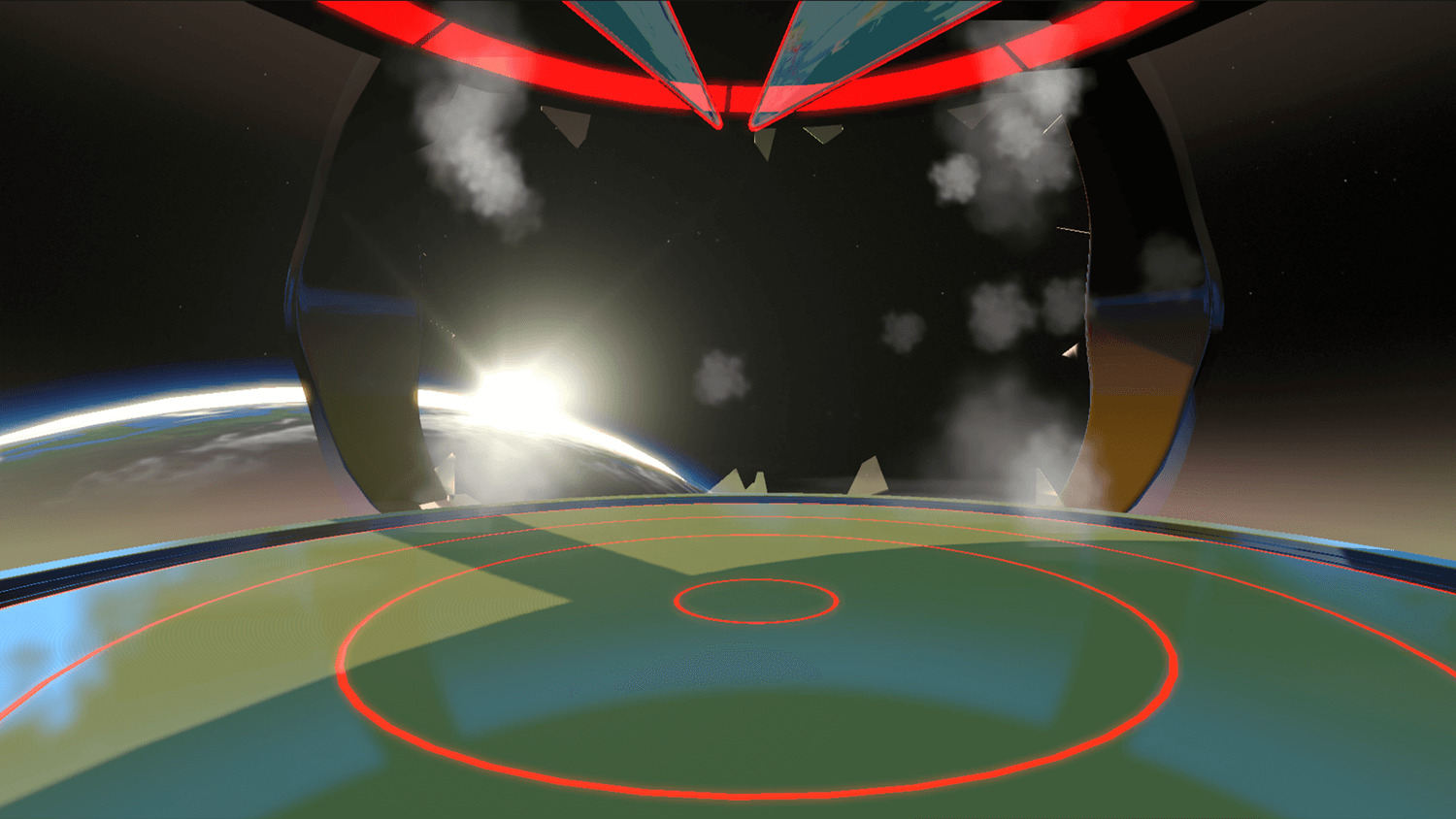

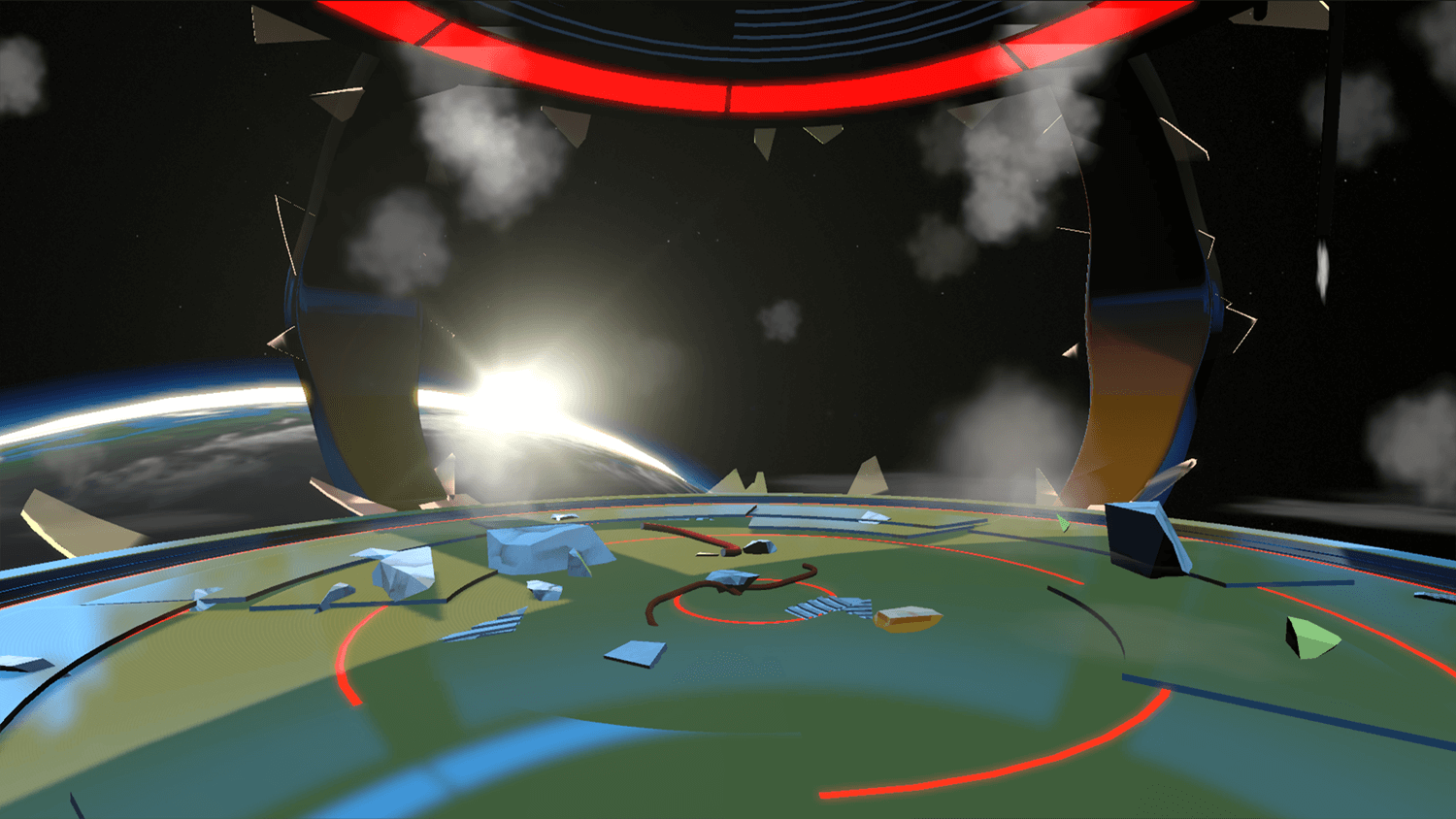

開発中に諦めた要素も少なくない。爆発のエフェクト表現はそのひとつだ。「リポート03」では、うららが宇宙船の上でダンスしながら、小惑星帯を抜けていくシーンがある。このとき、プレイヤーは衝突が避けられない小惑星はビームで攻撃していく。目の前に広がる小惑星を、間一髪で破壊しながら進んでいく......VRゲームならではのシチュエーションだ。

このとき、小惑星の破壊エフェクトはボリュームレンダリングで表示される予定だった。しかし、いざ実装してみると処理が重くてフレームレートが安定しなかったため、通常のビルボード表現にとどまった。これ以外の演出も同様で、どんどん端折りながら今の形に収まっていったという。

「VR酔い」を避けるために諦めた要素もあった。もともと「リポート03」では、宇宙船が小惑星を避けるため、左右にコースを変えながら移動する予定だった。しかし、開発中にVR酔いをするメンバーが発生。宇宙船は小惑星帯を直進し続けることになった。

これに限らず、VRゲームではプレイヤーの移動メカニクスをどのようにデザインするかが、VR酔いを抑える上で重要な要素になる。同じ理由で本作には過去作にあった「行進」要素が入っていない。モロ星人から解放された人々が、うららの後をついて行進していく、『スペチャン』ならではのアイコニックな演出だ。

「リポート01」で救出した一般人と共に踊る"うらら"とルー・キー。過去作では踊りながら行進していたが、本作はその場でダンスをするだけに留まっている

「ファンであれば、うららの後について行進をしたかったと思うんです。しかし、VRゲームで移動させようとすると、VR耐性が低い人に対して酔うポイントをつくってしまいます。そのため、苦渋の決断で取り止めました」と、グランディング代表でプロデューサーを務める岡村峰子氏は語る。

-

-

岡村峰子氏

グランディング株式会社 代表取締役/プロデューサー

www.g-rounding.com

これ以外にも本作では、VRならではの体験を創出するため、前後の奥行きを意識した演出が多用されている。宇宙船やキャラクターが登場する際に、わざわざプレイヤーの背後から登場し、目の前に近づいてから離れていくなどは好例だ。

また、VR映像ではカット割りによる演出が使えない。そのため、せっかくのイベントシーンでも、プレイヤーが別の場所を見ていて気がつかないおそれがある。そのため、プレイヤーの視線を間接的に誘導するため、様々な補助演出が用いられた。「重要なキャラクターが登場するシーンでは、あらかじめそちらに注意が行くように、オブジェクトを動かして視線を誘導しておくとか」(堀田 昇氏)などだ。

-

-

堀田 昇氏

グランディング株式会社 取締役/アートディレクター

www.g-rounding.com

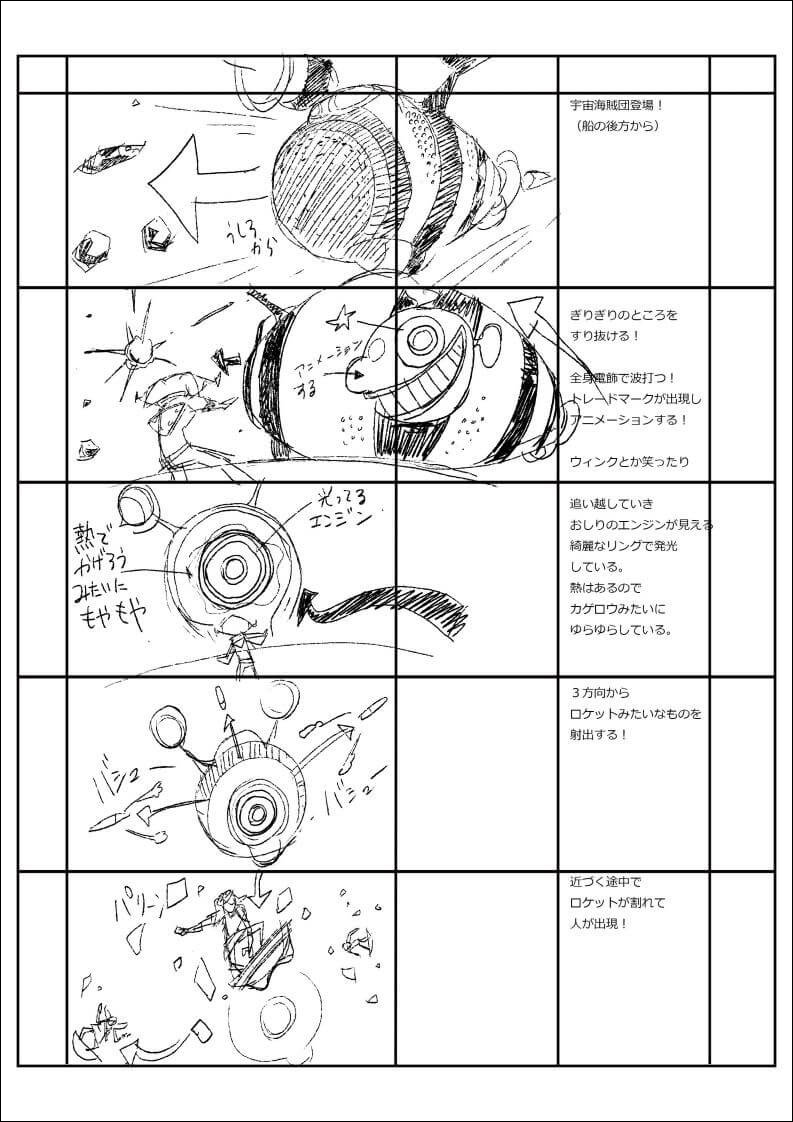

このとき設計図になったのが、堀田氏が描いた絵コンテだ。全4ステージのストーリーが決まった時点で、堀田氏がゲームの展開を考慮しながら、一気に描き上げた。もっとも、全ての映像を絵コンテで描くことはできないため、プレイヤーの目の前に広がる映像だけに留めている。

「リポート03」小惑星ステージの絵コンテ。宇宙海賊放送局の宇宙船がプレイヤー右手から、かすめるように前方に登場するシーンだ

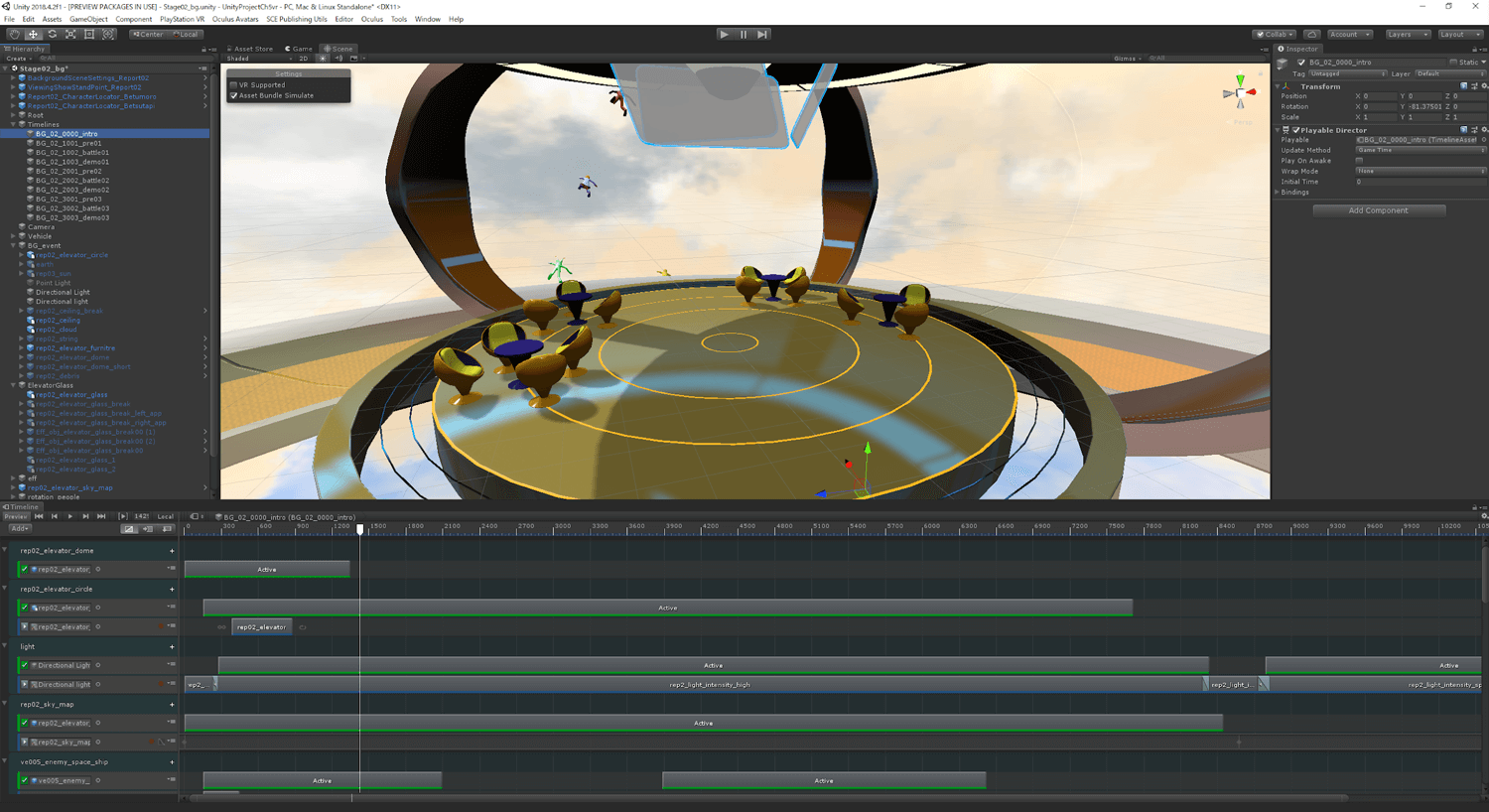

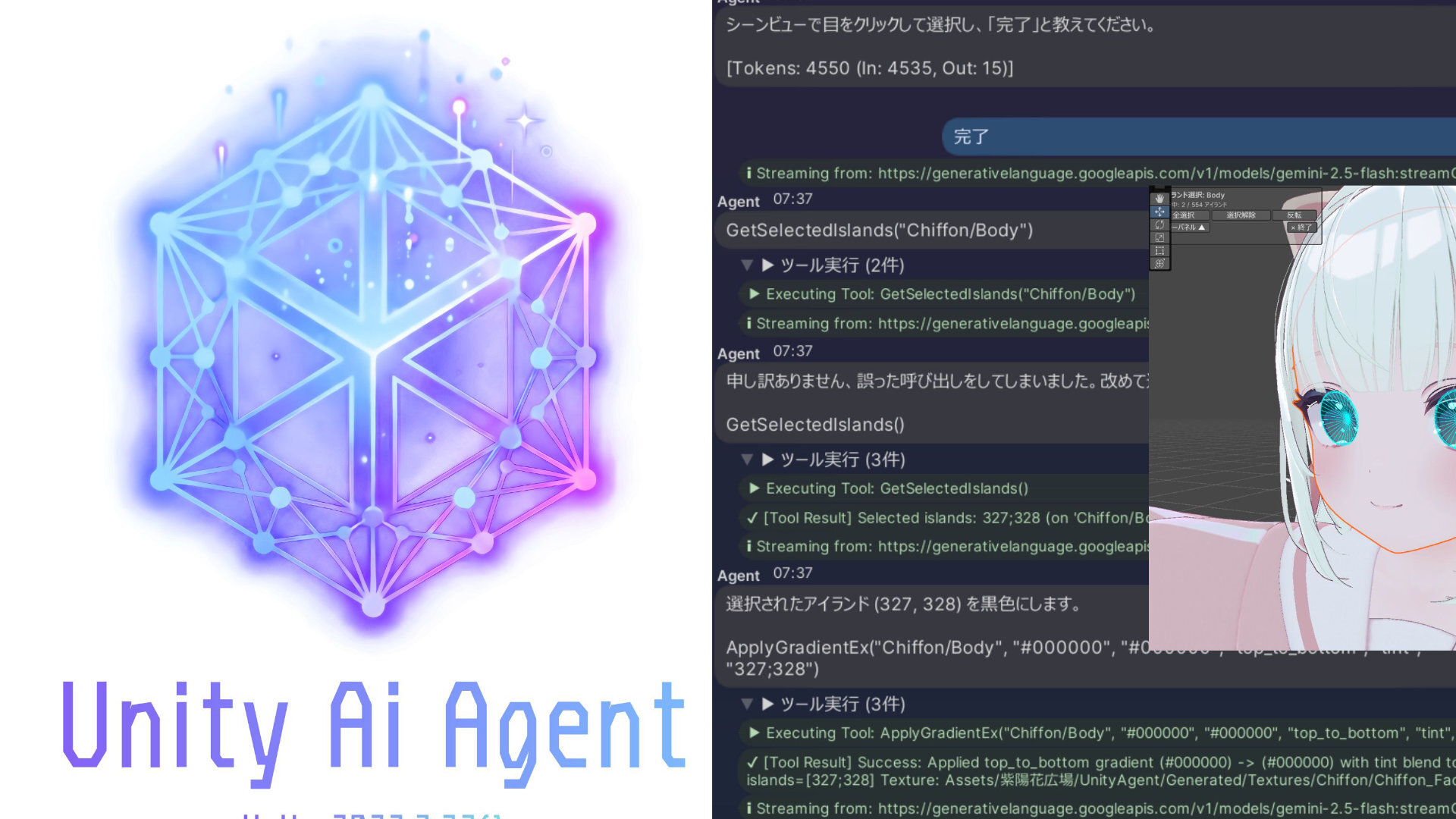

実際の開発は、この絵コンテを基にUnity上で行われた。もっともVRゲームの特性上、モニタ上の配置とVRゴーグル上で、キャラクターの見え方に差異が生まれることが避けられない。そのためレベルデザインの調整が早い段階から続いた。

しかも本作は音楽ゲームである。何かを修正すると、通常のゲームより多くの範囲に影響が及ぶ。堀田氏にとっても、いちいちVRゴーグルをかぶらなければ修正指示が出せないため、ストレスが高まった。

「過去作でもベースの音楽を基にタイミングを決めて、スプレッドシート的なツールで台詞や演出を管理していました。それを『楽譜』的なものとして共有し、開発したんです。しかし、本作ではVRゴーグルをかぶって体験してみて、何かちょっとちがうなということがすごくたくさん発生しました。ムービーで確認したときと、VRで体験したときでは、キャラクターの位置がちがって見える。キャラクターの位置を修正する。それに合わせて効果音をつくり直すといったことが、本当にたくさんありました」(岡村氏)。

「演出はUnityのタイムラインで行いましたが、ゲームと音のタイミングを完全に合わせなければいけませんでした。ちょっとだけ間をもたせたい、このタイミングで1拍置きたい、それだけでつくり直しが全体に及びました。そのため、だんだん修正指示を出すのがストレスになっていきました。過去作の開発経験者では当たり前のことでも、自分は初めてだったので、大変でした」(堀田氏)。

楽曲の小節にそって、その時々で表示されるタイムライン。「リポート02」の舞台となる軌道エレベータ内のシーンで、外に吸い込まれる一般人、雲の動き、軌道エレベータ加速器の動き、マテリアルの制御が設定されている

同じく宇宙に切り替わる前のトンネルの制御のタイムライン。このあと空の背景を消して宇宙に切り替わる

「実際、僕はかなり恨まれたと思うんですよね......」。

話のなかで、堀田氏はそのようにふり返った。細かい演出指示が入るのは開発の終盤だ。その頃には開発チームも疲弊してきて、雰囲気が悪くなっていく。

「そんな中で、クオリティを上げるためとはいえ、きっちり決まっているものを僕が壊さなければいけないんですよ......それが、すごく胃が痛かったですね」(堀田氏)。

それでも、細かい調整が最後まで続けられた。重視したのはプレイヤー目線を保つことだ。

「つくり手のテンションでゲームを仕上げると、どうしてもつくり手の都合になっちゃうんですよ。こちらの方が楽だとか。テクスチャのサイズはこれが最大だからとか。そういった理由で作業が進むことが、本当に許せないんです。そのため、とにかくプレイヤーの気持ちになって、つくったものを冷静に見ることを毎回やっています」(堀田氏)。

その象徴ともいえるのが、エンディングにながれるスタッフロールだ。単にクレジットが表示されるだけでなく、合間にカットシーンがはさまり、PS Moveを介して主要キャラクターとハイタッチできるのだ。VRゲームならではの「触れるスタッフロール」だといえるだろう。

実際にプレイしてみて、ゲームが大団円を迎えただけでなく、ミュージカルの終了後に、一緒に出演した仲間と興行の成功を分かち合う......そうした感覚も思わせる、優れた演出のように感じられた。

もっとも、このアイデアはチームに不評だった。開発も終盤に入り、スケジュールが詰まってきた中での新提案だったからだ。メンバーの疲労が積み上がる中、なぜ今さら新しい仕様が追加されるのか......。そうした圧力に、堀田氏は心が挫けそうになったこともあったという。

「VRだから、みんなと触れあいたいと思ったんです。そのタイミングが、スタッフロールしかなかったんですよ。それで、できればハイタッチさせてくださいって、提案しました。ただ、けっこう反発を受けました」(堀田氏)。

これを支えたのが岡村氏だ。「絶対に入ってなければいけない要素だと思いました。開発の都合で終盤になったけど、本当は最初に開発するぐらい大事な項目なので。堀田さんには、愚痴は私に言ってもらって、何とか諦めずに現場を回してほしいとお願いしました。実装してもらって、ありがたいのひとことでした」(岡村氏)。

このように、ひと悶着あった「触れるスタッフロール」だが、いざ実装されると、チームの反応が大きく変わった。ハイタッチがあるとないとでは、ゲームの体験が大きく変わったのだ。プレイヤー目線を保つことの重要性を、良く示したエピソードだといえるだろう。

[[SplitPage]]こだわりと言い切りが生んだ地続き感

他に『スペチャンVR』の開発では、ビジュアル面についても、堀田氏のこだわりが随所に出ている。もともとアーティスト出身で、本作でもディレクターとアートディレクターを兼務した堀田氏。特徴的なのがシェーダを活用した照り返しの活用だ。

もともと過去作の画づくりは、ドリキャスのスペックもあり、シンプルな表現に留まっている。これがポップでカラフルな世界観と合わさって、過去のゲームにない新鮮な感覚を生みだしていた。

しかし、これをそのまま現世代機で表現すると、のっぺりした印象を与えかねない。といって、フォトリアルな画づくりと共に、髪の毛がさらさらな"うらら"を登場させるのもちがう......。「『スペチャン』の一ファンとしても、そんな"うらら"は見たくないって思いました」(岡村氏)。

そこでビジュアルがシンプルな分、質感を今風にすることした。床や壁の照り返しは恒例だ。うららのバックパックやスカートがVRゴーグルの位置に合わせて光るのも、画面にリズム感を生み出す一因になっている。

壁や天井に掲示されている大型モニタも、単に動画を再生するだけでなく、わざわざノイズを加えて、荒れた画になっている。

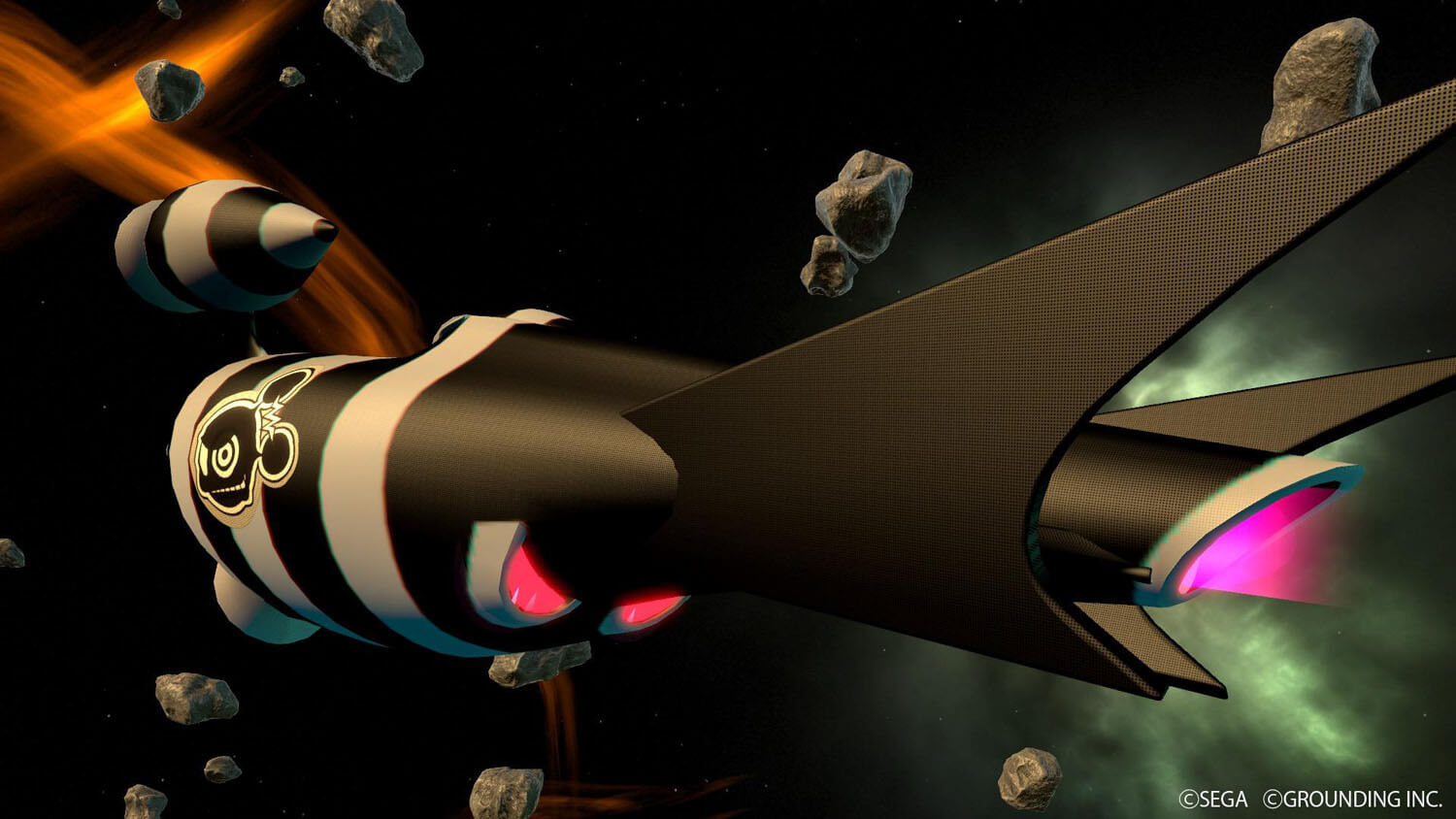

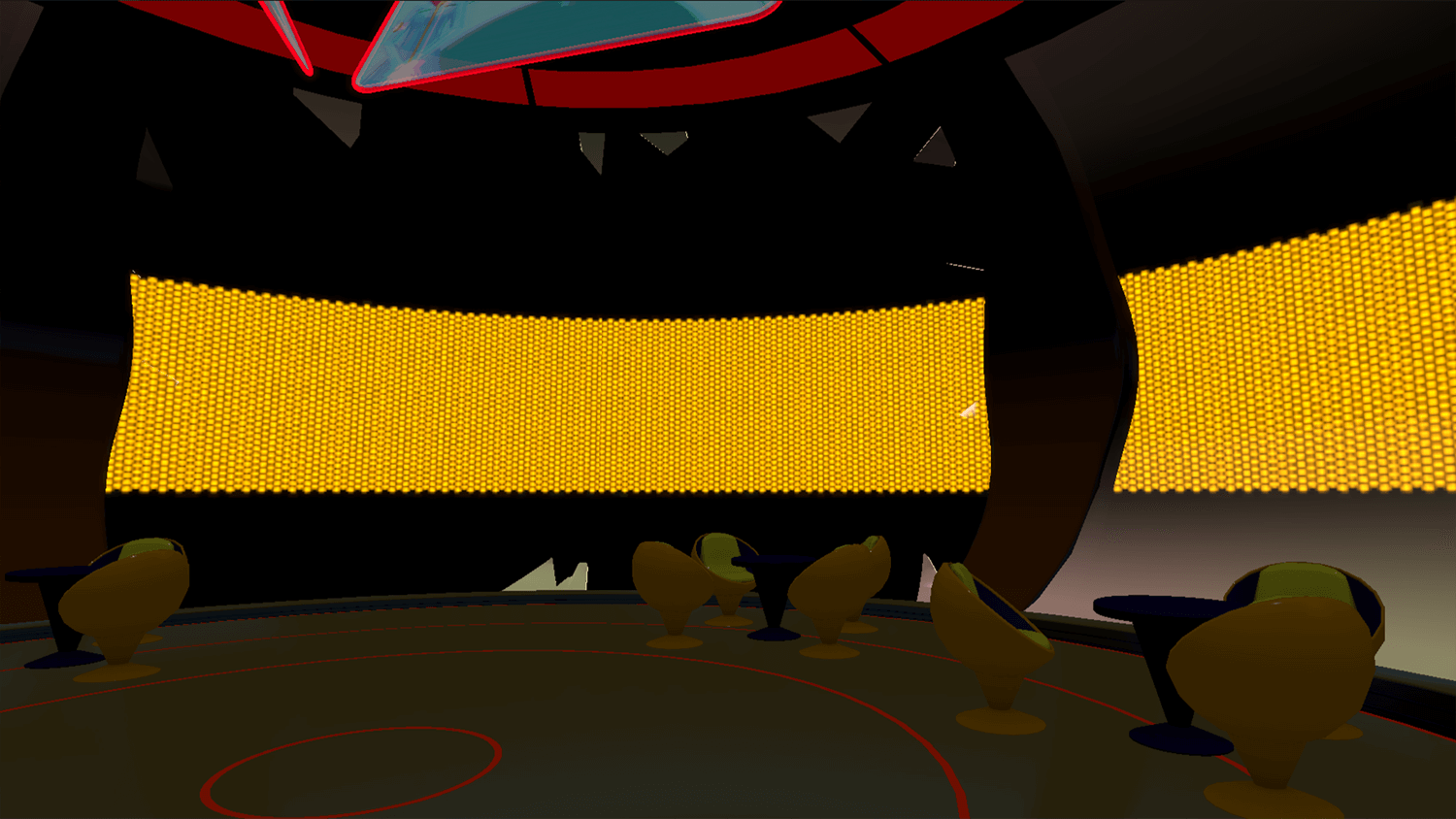

宇宙海賊放送局の宇宙船。船体がLEDビジョンのように、細かい粒子で覆われている

極めつけは「リポート03」に登場する宇宙海賊放送局の宇宙船だ。外見をカメレオンのように変えることで、宇宙空間に溶け込んだり、レポーターの表情をアップで映し出せたりする設定だが、わざわざピクセル的な表現で全体を覆っているのだ。

「船体の外見が変化するようになったのは、本作が過去作から3年後の世界だから。でも、あれはLEDビジョンが進化したもの、という設定なんです。映像が粗く見えるのも、LED球の集合体だから。ふつうは綺麗に表示するところなんですけどね。そんなふうに過去作からの地続き感を大切にしました」。

格好良くするのは簡単だが、それでは『スペチャン』らしさが失われてしまう。このさじ加減が難しかった......堀田氏は語る。ラスボスが搭乗する宇宙船も、ハンドスピナーがそのまま巨大化した印象だ。「それで良いって言い切りました。そんなふうに、けっこう『言い切り』でつくってましたね」。

色づかいについても同様だ。VRゲーム開発では、一般的に色数を減らすと良いとされる。その方がVR酔いが防げるという経験則からだ。

しかし、ポップでカラフルな色づかいは『スペチャン』らしさを演出する上で欠かせない要素として、押し切った。もっとも、「目の前にうららを常に表示させる」、「宇宙船が左右に移動しない」など、VR酔いに配慮された内容だっただけに、大きな問題になることはなかった。

このほかキャラクターの3Dモデルやモーションには、セガから過去作のデータが提供されている。これを基にデータを追加したり修正したりして、再利用されたのだ。当時の制作ツールはSOFTIMAGE|3Dで、Maya向けにデータを変換する必要があったが、様々な協力で実現できた。

MVNを使用して収録された新規モーション

新規モーション収録も同様だ。過去作でうららとモロ星人のモーションを担当したアクター2名が、再び参加してくれたのだ。特殊なモーションが多いゲームだけに、同じアクターが担当したことで、収録の効率化に大きく貢献した。

「2人ともノリノリでやってくれました。モロ星人の担当アクターからは、自分以外のアクターが担当したら許さない、と言われたほどです」(岡村氏)。

収録はモーションキャプチャスタジオだけでなく、グランディングのセミナールームでも行われた。慣性式モーションキャプチャ「MVN」を活用し、モーションキャプチャスタジオ、MOZOOのスタッフが出張収録にあたった。

こうした細かいこだわりのひとつひとつが積み重なり、過去作との地続き感に結実していった。

リポート02 軌道エレベータの制作

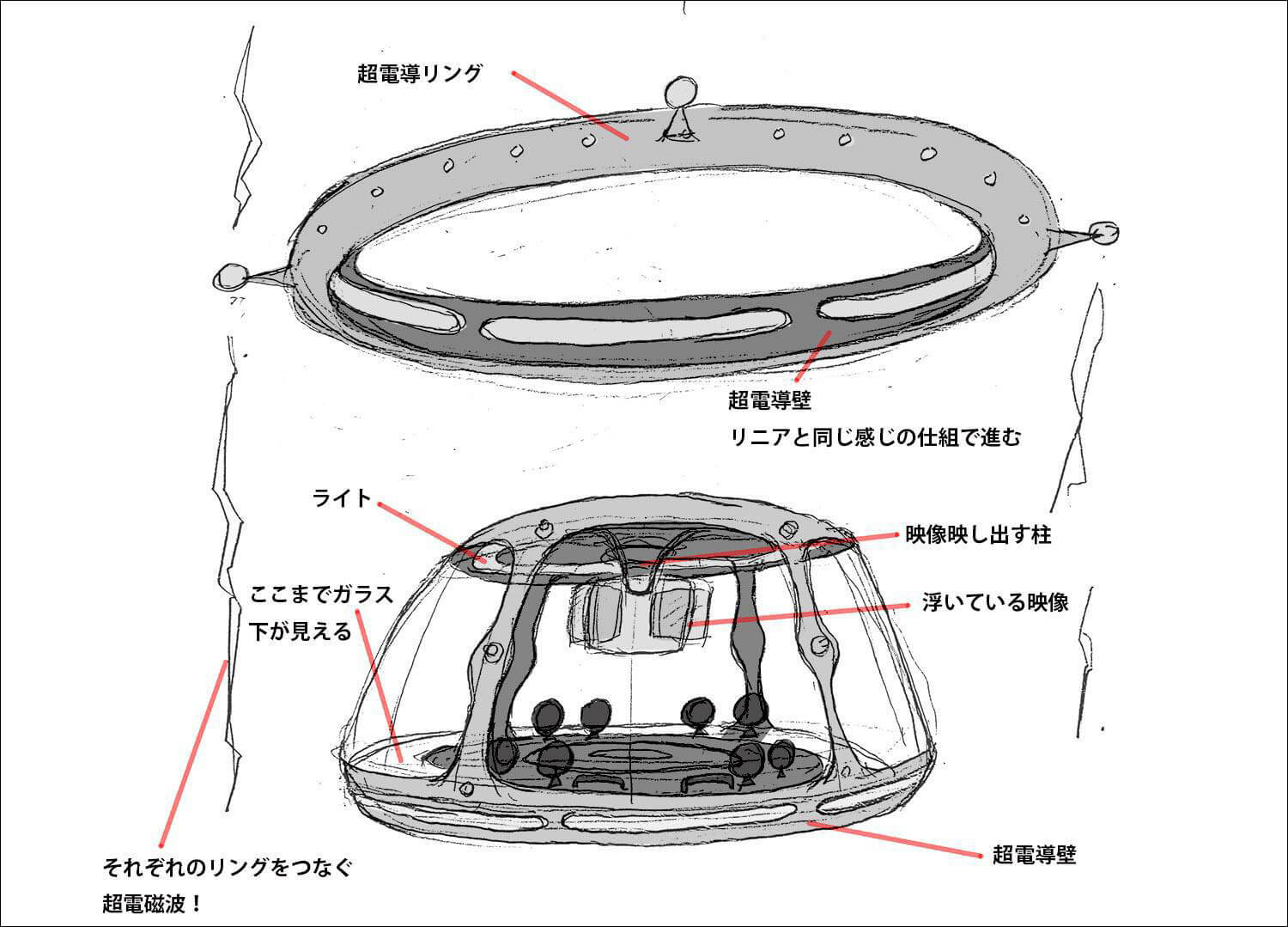

軌道エレベータのラフイメージ【左】とゲーム画面のイメージボード【右】

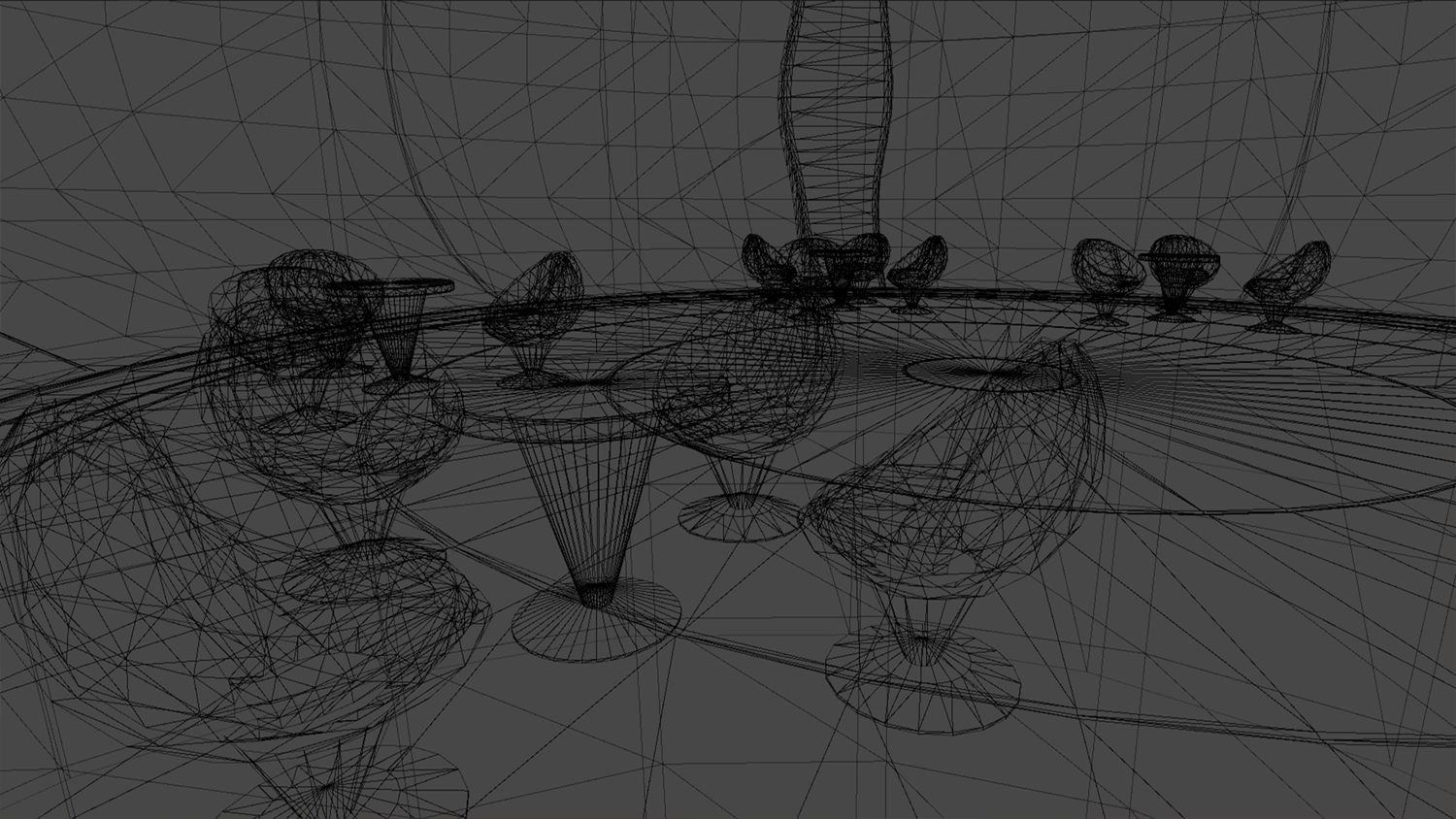

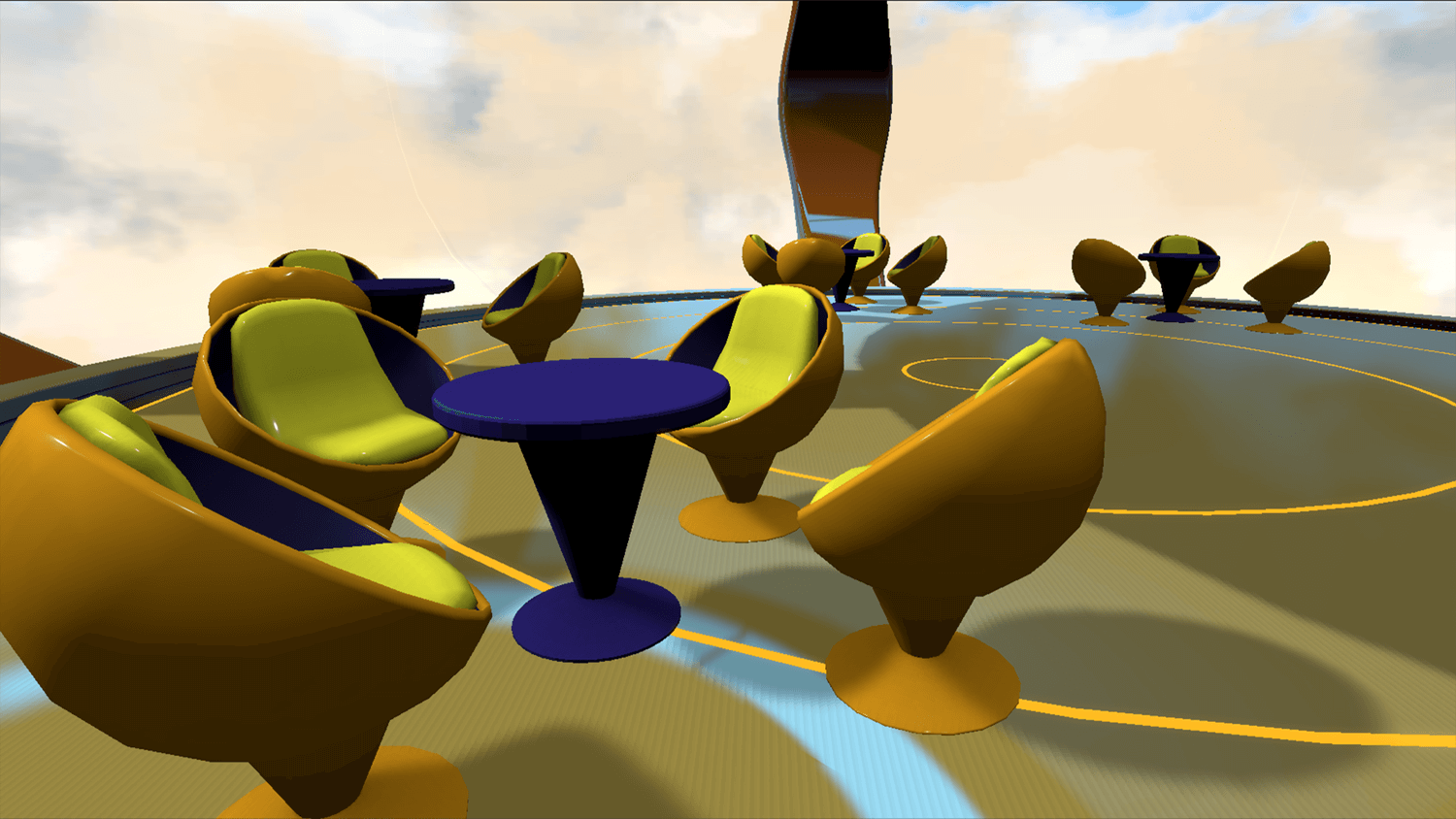

軌道エレベータ内部のワイヤーフレーム【左】とUnityの完成データ【右】

軌道エレベータ内に配置されたオブジェクトのワイヤーフレーム【左】とUnityの完成データ【右】

軌道エレベータ内(Unityの完成データ)

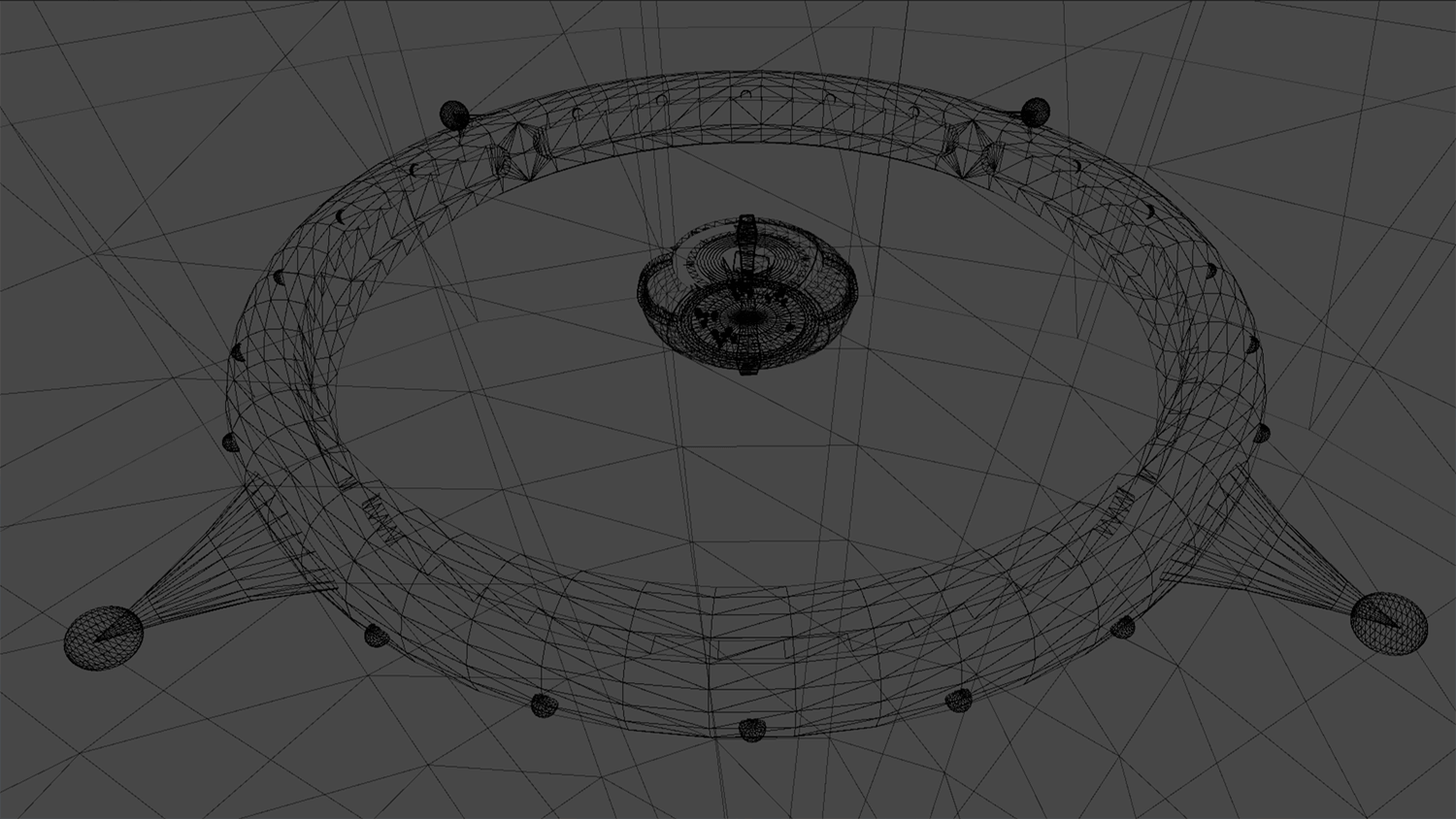

加速装置のワイヤーフレーム【左】とUnityの完成データ【右】

宇宙の表現と軌道エレベータの破壊プロセス

3段階目の破壊表現

[[SplitPage]]開発陣も気づかなかった女性ファンへのIP浸透

こうして開発も最終段階に差しかかった2019年秋。『スペチャンVR』は東京ゲームショウ2019でプレイアブル出展された。これまでにも闘会議2018や、米ロサンゼルスで開催されたVRLA2018、そしてTGS2018とブース出展を重ねる中で、確かな手応えを感じてきた。

もっとも、その過程で予想外の出来事が起きていた。ブースの待機列に多数の女性プレイヤーが詰めかけたのだ。中でも東京ゲームショウ2019では、約4割が女性プレイヤーだった。しかも年齢別に見ると、10~20代と30~40代の割合がほぼ同じだった。

この結果を見て、岡村氏は「あなたたち、いったいどこで『スペチャン』を知ったの?」と疑問をもったという。

東京ゲームショウ2019で設置された試遊ブースの模様

前述の通り、過去作はドリキャスに新しいファンを取り込むための戦略タイトルだった。しかし、セガファンに支えられたハードということもあり、過去作で女性プレイヤーが占める割合は数パーセントだった。これが数年間で大きく変化したことになる。

もっとも『スペチャンVR』自体、女性層の開拓を戦略的にねらったタイトルでない。気になった岡村氏は、試遊したプレイヤーを対象に、より深い調査を行なった。その結果、いくつかの仮説が浮かび上がってきたという。

まず、過去作を遊んだ男性プレイヤーが結婚して家庭をもち、子どもが産まれ育っていく中で、女児層にゲームが浸透していったことだ。「お父さんが所有していたドリキャスで子どもの頃に『スペチャン』を遊び、ハマった」という回答が多く聞かれた。知らず知らずのうちに、『スペチャン』第二世代が育っていたのだ。

"うらら"やモロ星人といったキャラクターが、他のゲームに「客演」する機会が多かったこともあった。『初音ミク -Project DIVA-』(2009)に"うらら"の衣装が登場したり、『ぷよぷよ』シリーズでモロ星人が登場したり、などだ。バンダイナムコゲームス・カプコン・セガのクロスオーバー作品『PROJECT X ZONE』シリーズにも、"うらら"やモロ星人などが登場している。

動画共有サイトで実況プレイを見てファンになったという声もあった。ゲームは遊んだことがなくても、世界観やキャラクターが好きになり、気になっていた。そんな中、東京ゲームショウに出展されると知り、試遊に来たというのだ。

こんなふうに『スペチャン』がいつの間にか、女性ユーザーに支持されるIPに育っていたことに、岡村氏は驚かされたという。

もっとも、そこには過去作の開発スタッフの特殊性も挙げられるだろう。前述の通り、過去作を手がけたUGAにはゲーム業界内外から、多彩な経歴をもつメンバーが集められた。今風にいうならダイバーシティの推進だ。

その中でも際だった点に、女性比率の高さがある。『スペチャン』チームは岡村氏を筆頭に、その半数が女性クリエイターで構成されていたのだ。

ゲーム業界の開発職で女性が占める割合は、世界的にも2割に留まっている。フィンランドやスウェーデンなど、女性の社会進出が進む国々でも同様だ。にもかかわらず、女性が半数を占めるスタジオで、ことさらに女性向けを意識しないゲームがつくられていたという点は、興味深い。しかも2000年前後の日本でだ。

"うらら"の生みの親であり、『パート1』でアートディレクター、『パート2』ではディレクターを務めた宮部由美子氏や、モロ星人の生みの親である茂呂真由美氏は好例だ。

岡村氏は「社内でスイーツをもち寄り、誕生会を行うような社風だった」、「男性デザイナーがつくったCGモデルに対して、女性陣からセクシーすぎると注文がつき、みんなで議論することもあった」とふり返った。そして、「これらが積み重なって、"うらら"のキャラクター性が生まれていったのではないか」と分析する。

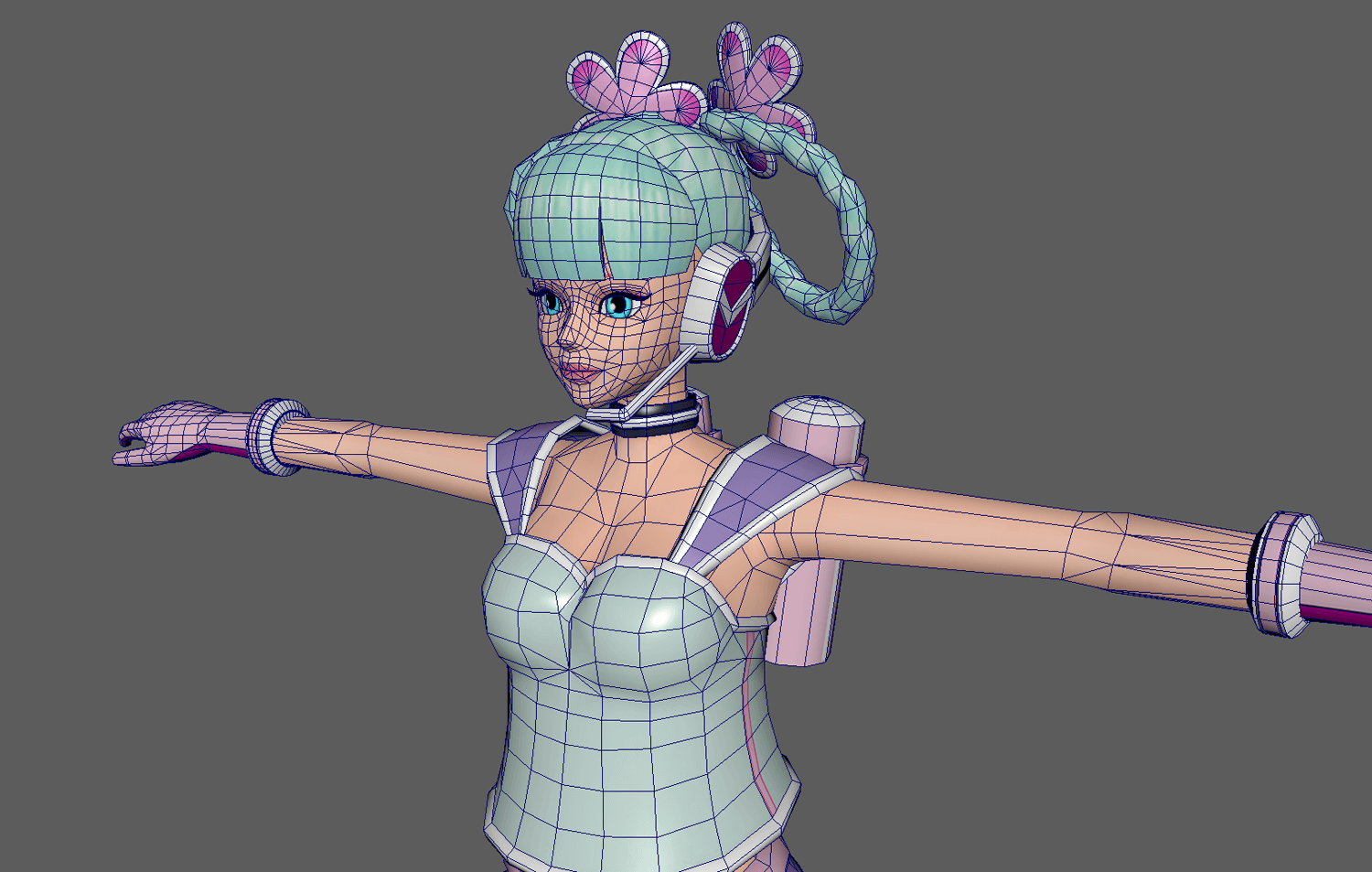

完成モデル

メッシュ構造

宮部氏は本作でも新規キャラクターのキャラクターデザイナーとして開発に関わっている。堀田氏は本作の開発初期、新しい"うらら"や、新キャラクターのルー・キーなどをモデリングする上で、宮部氏と打ち合わせを重ねた。その際、女性キャラクターのプロポーションや表現に対する、女性デザイナーならではの視点やこだわりがあったことを知った。

これを受けて堀田氏は、「デザイン画に忠実に、あまり盛りすぎないように注意した」と語った。また、ちょっとした衣装のちがいでセクシーさが出てしまうため、その点についても考慮したという。

UGAには劣るものの、グランディングでも女性が占める割合は3割と、業界標準を上回っている。『スペチャンVR』チームでも、女性キャラクターのモデリングは女性デザイナーが担当した。同社では女性プログラマーも活躍中だ。

一方でスマートフォンのゲームユーザーは、約半数が女性だ。であるならば、ゲームを開発する側の男女比も半々であることが望ましいだろう。知らず知らずのうちに、ゲーム業界は女性ユーザーを取りこぼしているのだろうか?

「確かに、女性が好むような女性キャラクターは、つくれていない気がしますね。男性目線になっているというか......」(堀田氏)。

「絵柄などから、無意識のうちにゲームに入って来られなくて、マンガやアニメ止まりになっている女の人は、まだまだたくさんいるかもしれません」(岡村氏)。

いわゆる「萌え」とは正反対に位置するビジュアル表現のゲームが、20年をかけて女性ユーザーに浸透し、新たなファン層の開拓につながったという事例は、筆者の知る限り例がない。

このように『スペチャンVR』は、VR体感ミュージカルゲームという点でも、女性ファン開拓という点でも、ユニークな存在になった。その背景に開発現場におけるダイバーシティが関係していたことは、もっと知られても良い事実ではないだろうか。