2025年4月にリリースされたゲーム、『Clair Obscur: Expedition 33』が異例の評価と売上を記録している。発売から1ヶ月で300万本を超える売上を記録、Metacriticでのスコアも90点以上を獲得し、商業面批評面の双方でのトップクラスをひた走っている。

そんな本作を開発したのは、フランスに拠点を構えるスタジオ・Sandfall Interactive。驚くべきことにスタッフ数は30人に満たない程度、しかも本作は彼らにとってのデビュー作にあたる。

一体、どのようにして本作が生まれたのか、本記事では彼らへのインタビューおよびCEDEC 2025で行われたセッション「クレール・オブスキュール:エクスペディション33 ― 4人からなる少人数精鋭のプログラマチームとUE5による幅広い制作を支える技術的選択と課題 ―」の様子をお届けする。

Information

開発:Sandfall Interactive

発売:Kepler Interactive

リリース:発売中

価格:7,400円ほか

Platform:PS5、Xbox Series X|S、PC(Steam/Epic)

ジャンル:リアクティブターンベースRPG

Developed by Sandfall Interactive. Published by Kepler Interactive. All rights reserved.

expedition33.sega.jp

Interviewee

アートはヴィクトリア朝時代、アクションは『呪術廻戦』

CGWORLD編集部(以下、CGW):『Clair Obscur: Expedition 33』の世界的大ヒットおめでとうございます。早速ですが、本作の絵画のようなビジュアルやコンセプトがどのように生まれたのか教えてください。

ギヨーム・ブロシュ/Guillaume Broche氏(以下、ギヨーム):本作のプロジェクトはいまから5年前、2020年頃に始まったのですが、作中で描かれる20世紀初頭のフランスをどのようなアートスタイルで見せるかは当初からかなり深く考えていました。

そこから、スタジオ設立初期の数人で話し合って、20世紀初頭にあったヴィクトリアン様式とフランス的なシュールレアリスムを汲んだ美術を選ぶことになりました。そこに日本の陶芸のような、触り心地や直感的なインスピレーションを交えていった結果がいまのアートになっています。

CGW:本作はUnreal Engine 5で制作されていますが、アートスタイルや方向性が決まったあと、絵画調の質感をどのように3Dに落とし込んでいったのでしょうか?

ギヨーム:少人数のスタジオなので、そこはアーティスト同士でひたすらやりとりをしながら相補的に少しずつつくっていきましたね。コンセプトアートとCGを行き来しながら、触り心地がのっぺりとフラットになりすぎないように、あえてひっかかりをつくるようなイメージで地道につくり上げていきました。ただ、かなりコミュニケーションベースで制作したと思います。

元々、プロジェクト最初期のたった1人で制作していた段階で1時間ほどのゲームプレイとカットシーンのあるビルドができていたのもあり、最初からビジョンが明確だったのも大きかったです。

CGW:かなり独特の質感ですが、UE5に独自のカスタムなどは行われているのでしょうか?

トム・ギラーミン/Tom Guillermin氏(以下、トム):基本的には、UE5本体はノンカスタムのバニラ状態で使っています。というのも、われわれは少人数のスタジオなので、軽くエンジンをカスタムするだけでも費やされる時間が無視できないものになってしまうんです。

だから、開発にはできるだけ標準の機能を使い、ビジュアル的な勝負はポストプロセスマテリアルだけで行うことにしました。開発人員の割にゲーム内コンテンツが豊富に揃えられたのも、こうした判断のおかげだと思います。

CGW:基本的にはUE5に備わった機能で開発されたとのことですが、その中で特に役立ったものはありますか?

トム:役に立ったという点で機能を挙げていくとキリがありませんが、とりあえず3つほど。

まず一番インパクトを感じたものとして、Lumen。じわじわと時間をとられるライティングやベイクの調整が、この機能のおかげで迅速に行えるようになったので、イテレーションの速さに相当貢献してくれたと思います。

次に、シーケンサもすごく活躍してくれましたね。今作では本当に幅広い用途にシーケンサ機能を使っていて、バトルシーンにもカットシーンにも使っているのですが、この機能のおかげで手軽にダイナミズムをもたらせたと思います。

あとは、ブループリント。プログラマーに手間をかけず、ゲームデザイナーがシステムを組んでゲームプレイのロジックを検証できるので、イテレーションの速さとコンテンツ量の豊富さに貢献してくれたと思います。

CGW:ゲームデザイナー自らブループリントでシステムを組むとなると、ワークフローやパイプラインも変わってくると思うのですが、そこはどのように設計されたのでしょう?

トム:そこは、少人数だからなんとかなったんだと思います。少人数なので、全員知り合いだし、ほぼ全員が目の前もしくは近くにいるし、誰が何をやってるのかも何となく知っている。なので役割分担を助け合いながら、問題が起きたら都度話し合うというやり方でした。

CGW:コマンドバトルでありながらQTEやパリィなどのアクション要素もある本作の戦闘は、カットシーンの使い方やカメラワークも独特ですが、インスピレーション元やこだわりがあれば教えてください。

フランソワ・モーリス/François Meurisse氏(以下、フランソワ):演出の着想元としては映画が多いですね。キャラクターの動きがあまりに速すぎてカメラが追いついていないとか、そういった演出が好きでゲームにもなるべく採り入れたいと思っています。あとは、日本のアニメの影響もあると思います。

特にバトルシーンは『呪術廻戦』や『進撃の巨人』のような、流れるように矢継ぎ早なアクションが繰り出されていくあの感じを目指したつもりです。

CGW:UIの設計の部分はどうでしょう? こちらにもインスピレーション元やこだわりがあれば教えてください。

フランソワ:これはもう『ペルソナ』シリーズです(笑)。特に『ペルソナ5』。あのUIを見習って、LGUIというプラグインを使って、機能的かつダイナミックなUIにするように心がけました。メニュー画面など、キャラクターの3Dと文字情報が同時に表示される部分も、ローテーションを上手く使いつつ見やすくできたのではないかと思います。操作時のエフェクトもNiagaraで簡単に実装したものですが、アイコン類と合わせてアートディレクターがまとめてくれました。

CGW:読者である国内のCGクリエイターに何か一言頂いてもよいでしょうか。

トム:われわれが活用したポストマテリアル機能を、ぜひ皆さんも使ってください(笑)。

CGW:ありがとうございました。

少数精鋭で豊富なコンテンツの開発を実現したアプローチとは

記事後半では、CEDEC 2025にて行われたセッション「クレール・オブスキュール:エクスペディション33 ― 4人からなる少人数精鋭のプログラマチームとUE5による幅広い制作を支える技術的選択と課題 ―」をお届けする。

セッションにはトム氏とギヨーム氏が登壇。開発において行なった選択および技術的アプローチについて講演した。

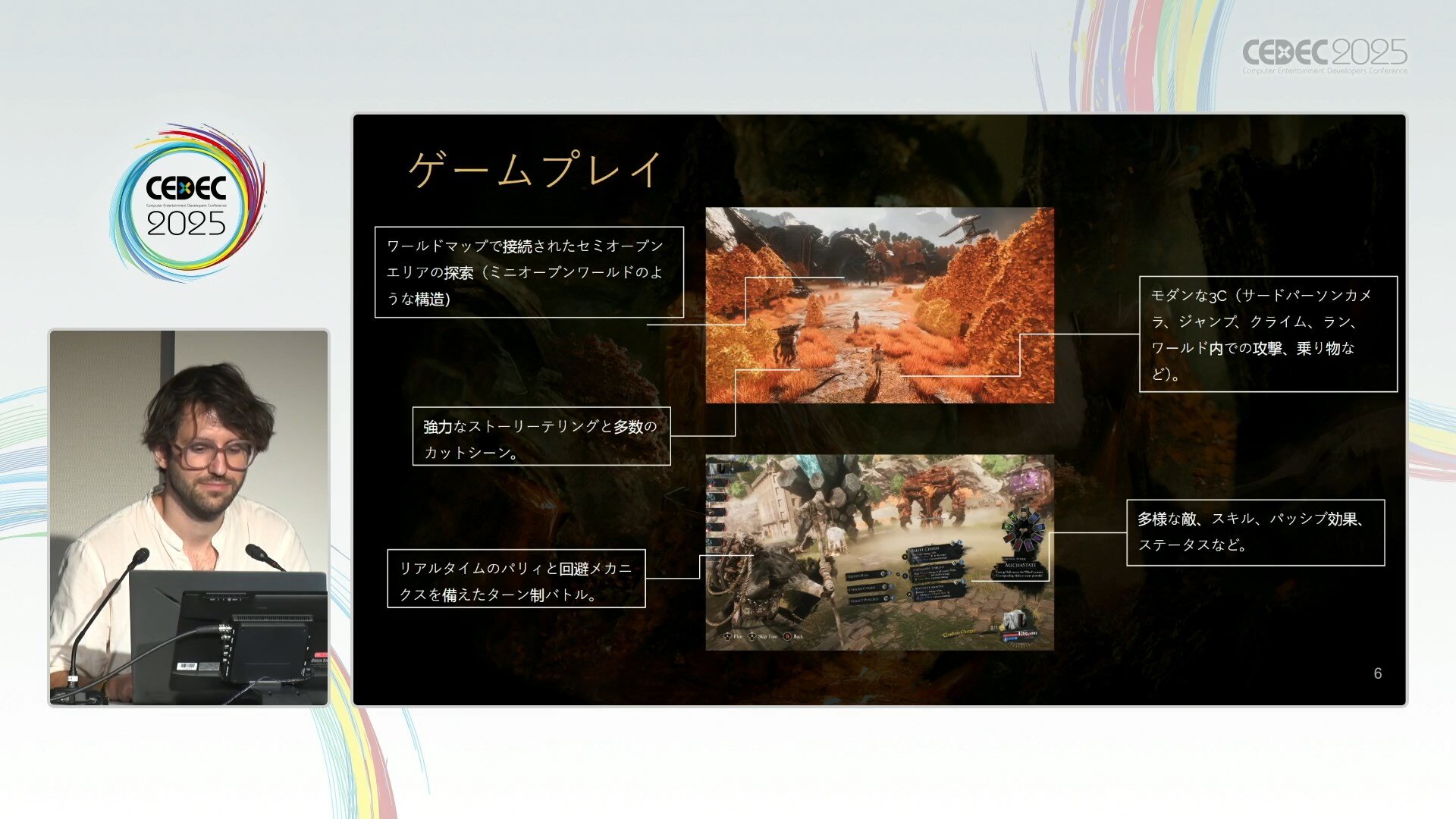

世界中で大ヒットを記録している本作について、トム氏は「セミオープンワールドのRPG」「魅力的なストーリーテリングとカットシーン」「リアルタイムのパリィと回避メカニクスを備えたターン制バトル」「モダンな3C(サードパーソンカメラ、ジャンプ、クライム、ラン、ワールド内での攻撃、乗り物など)を備えたレベルデザイン」「多様な敵、スキル、パッシブ効果、ステータスなど」を主な特徴として説明。

本来は2時間にする予定だったカットシーンが4時間になってしまったエピソードと併せて、コンテンツ制作に戦略が必要だったと話した。

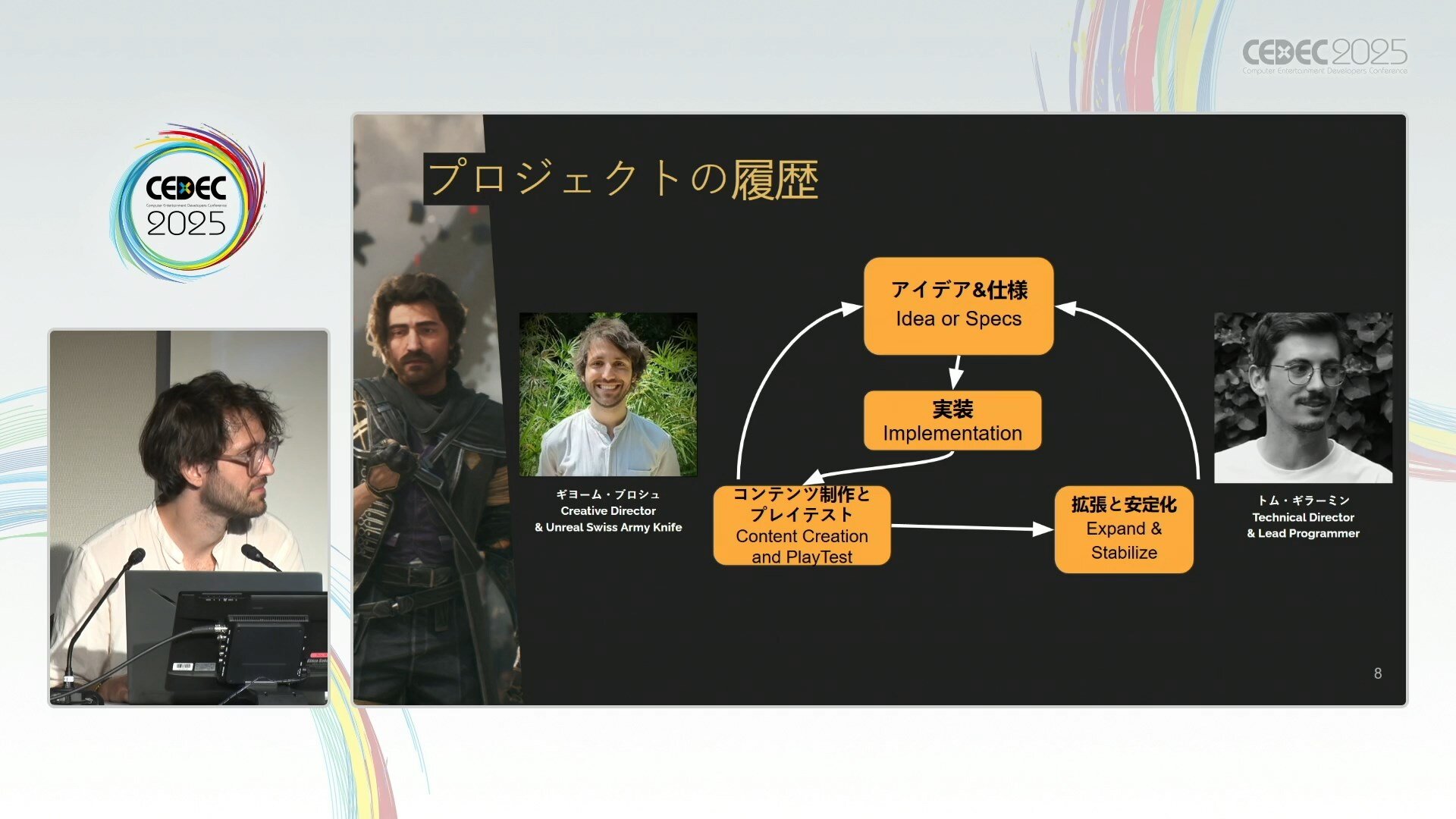

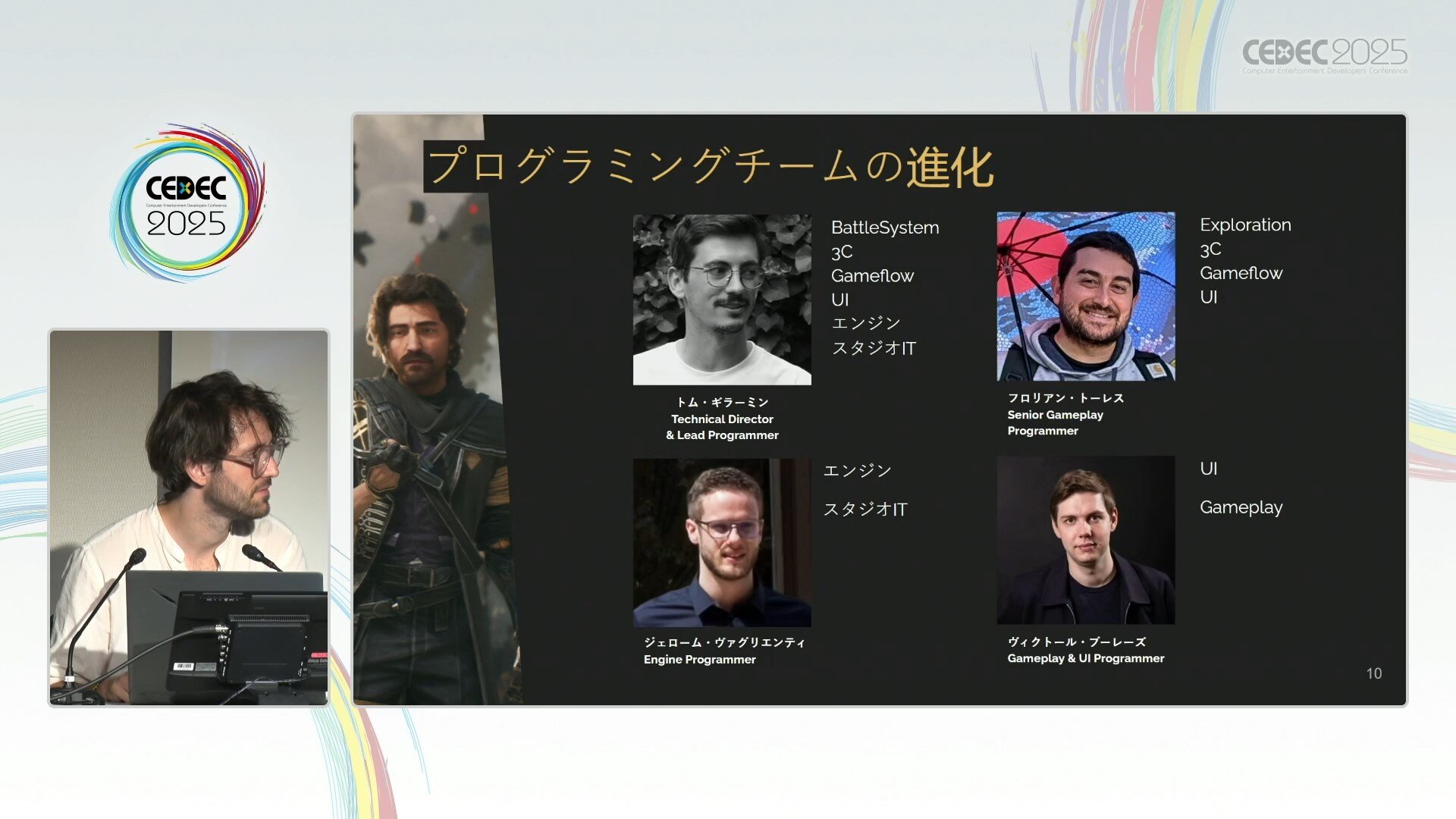

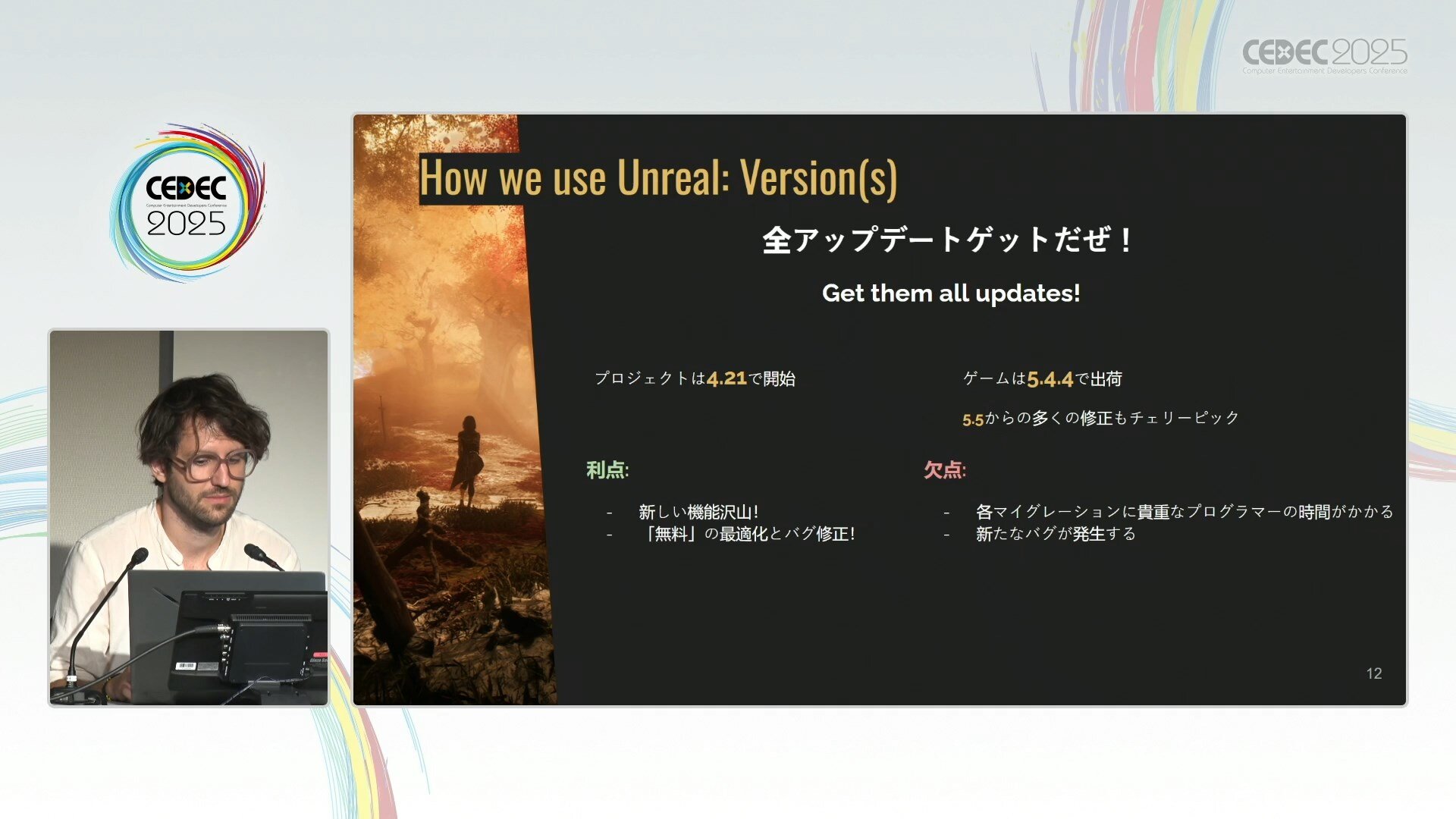

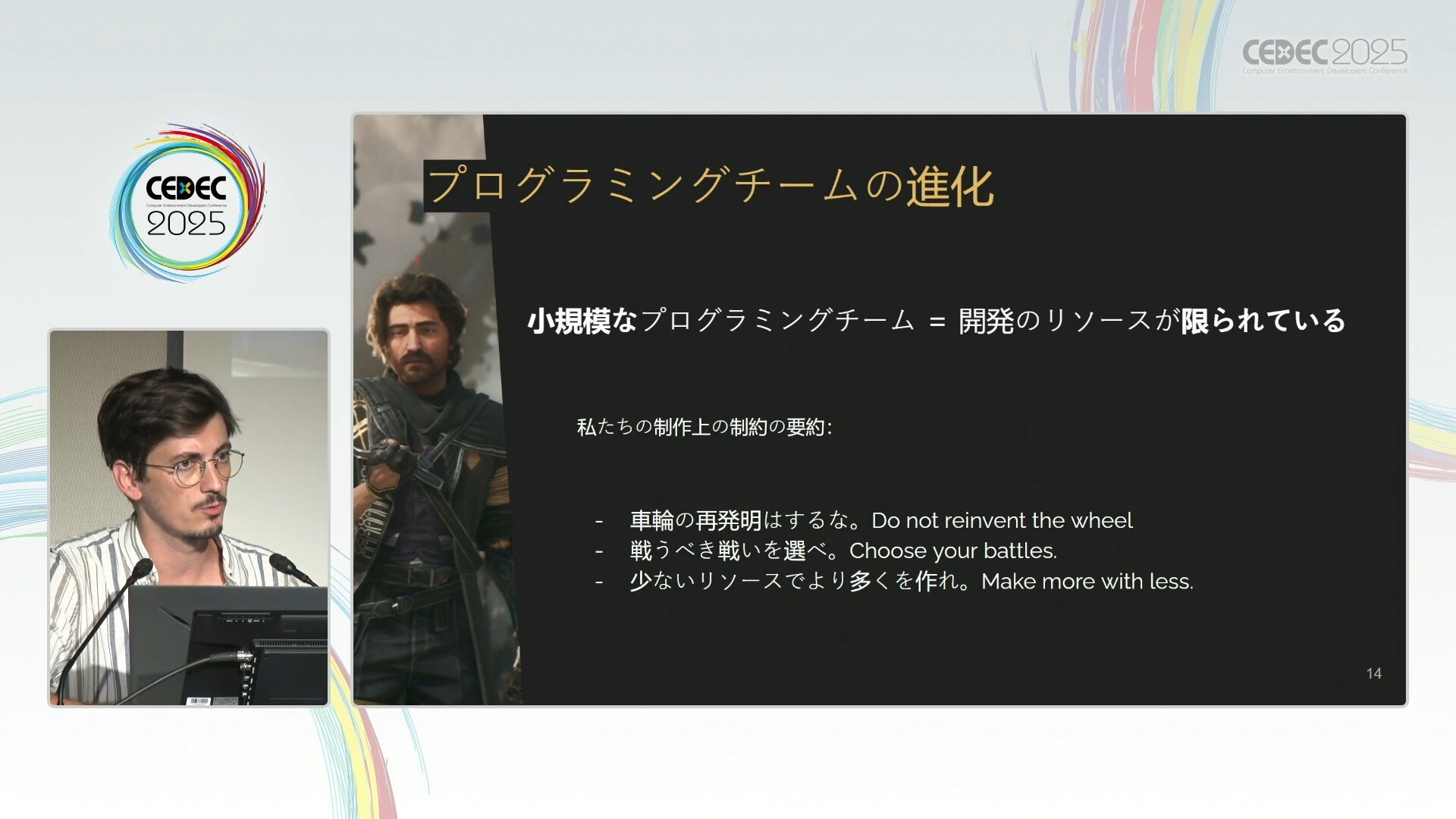

まず、本プロジェクトは1人での開発から始まり、ピーク時でもプログラマーが4人しかいなかったことが明かされた。当然これはスタッフの人数として極めて少ない。そこでの対応のひとつが、まず、Unreal Engineに最新のアップデートを導入することだった。

開発開始時は4.21だったバージョンは最終的に5.44となり、アップデートにはしばしば苦労があったというが、それでもそれに見合うメリットはあったという。バグフィックスが成される一方で、新たなバグが増えてしまうという事態もあったり、動作の確認作業に伴うプログラマーの時間消費も避けられないが、新たな機能により開発のパフォーマンスが向上する恩恵が大きかったようだ。

また、プラグインも多くを活用。Epicから提供されるMetaSoundやGeometry Scriptingはもちろんのこと、サードパーティ製のプラグインとしてはAdvanced Locomotion System(ALS)、Mesh Morpher、Kawaii Physics、DragonIKといった名前が挙げられた。

機能やプラグインの名前を挙げた上で、実装については「すでにある機能の再実装のようなことはせずに、そのまま使う」「すごく楽しそうな機能でも、あまりに時間がかかりそうであれば諦める」「機能をつくるのならば、なるべく多くの場面で使う」という考え方を強調。

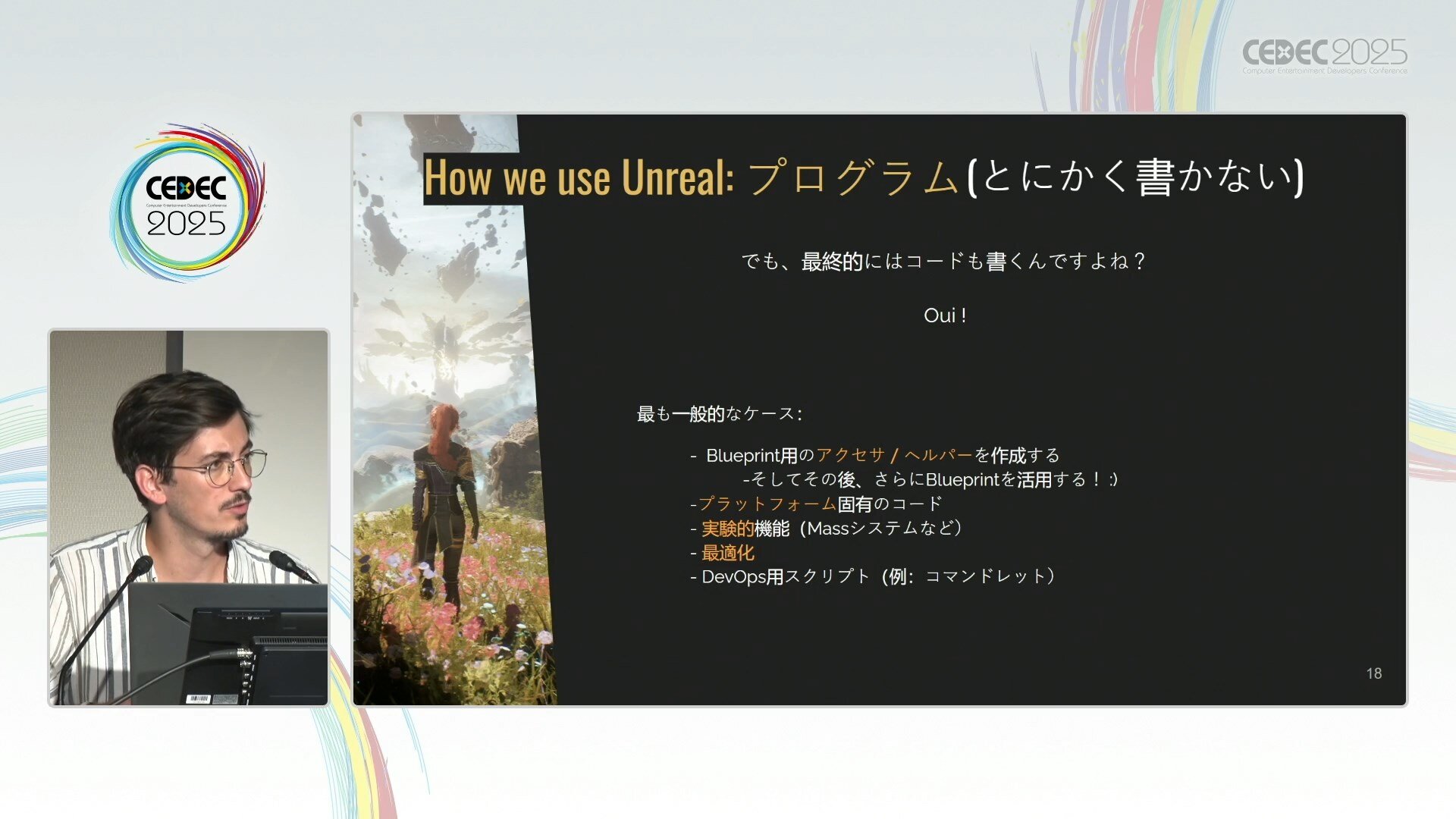

元来プログラマーではなくコードが書けないギヨーム氏に合わせてゲームのロジックおよびシステムの実装の大半をブループリントで実装するという、割り切った判断の下で開発が開始された。その結果、最終的なゲームの95%以上はブループリントでの実装となっているという。

もちろんプラットフォーム対応などコーディングが必要な場面はあるが、あくまで「どうしても仕方がないときだけコードを書きましょう」と考えていたそうだ。

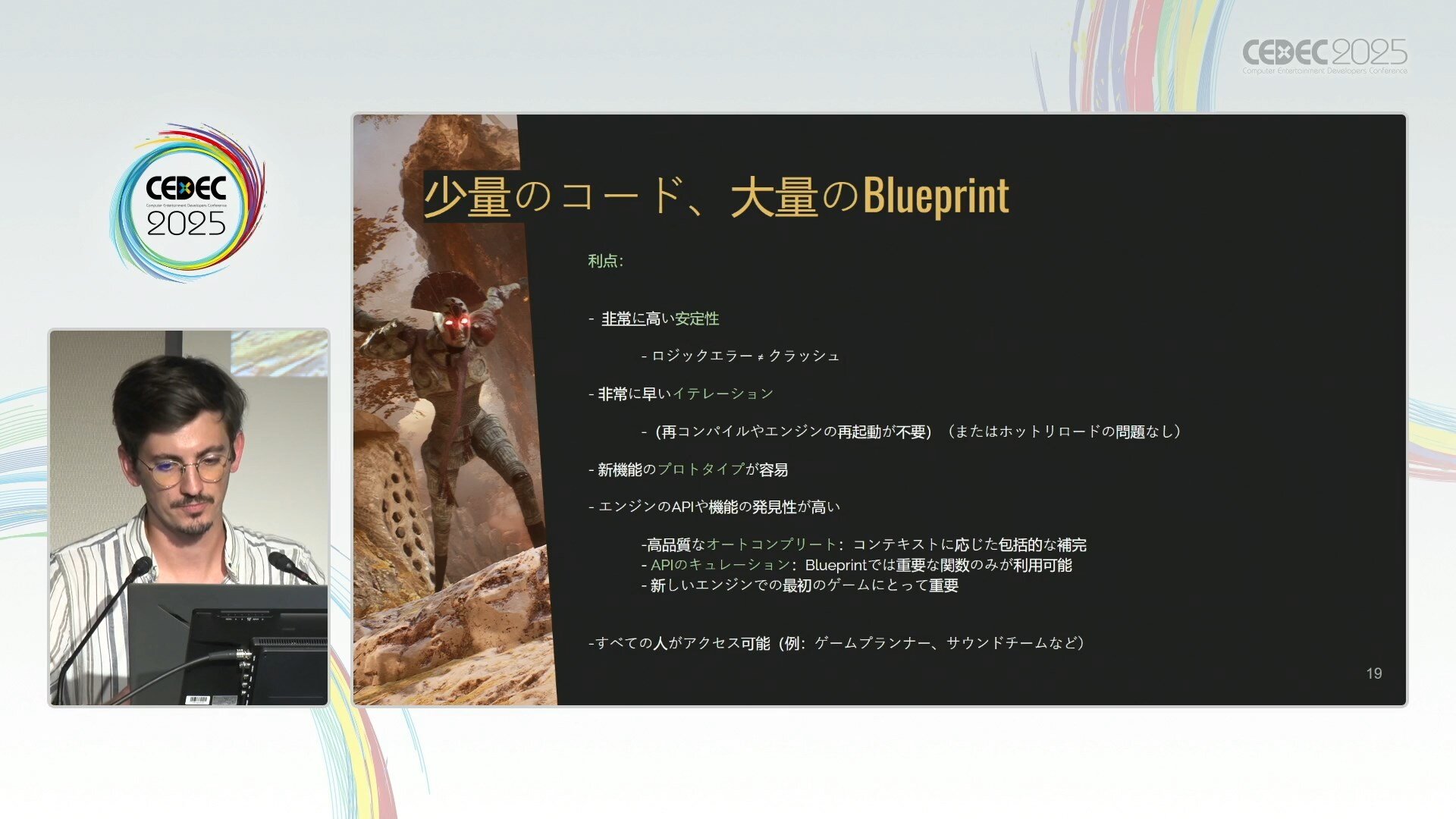

95%以上をブループリントで実装するという開発スタイルだが、その長所および短所はどのようなものなのか。

長所としては、まず、安定していることだという。基本的にブループリントで実装できる機能は安定性が確認されているもので、仮にエラーを吐いてしまってもクラッシュにまでは至らない。また、誰もがプログラマーのようになれて実装が早まる上、イテレーションが速いのが何よりも効率化につながる。

その一方で、短所もある。正しいコードの書き方や文法が徹底されず、無用なマシン負荷を求める冗長なコードが出来上がってしまうことや、バージョン管理が混線してしまうことなど、誰もがプログラマーになれることの副作用がしばしばあるという。

プラグインの使用に関しても、基本的に恐れる必要はないが、コンソール版でバグが発生した際などはプラグインの開発者がコンソールの開発機を持っていないことにより対応が遅れることはあるという。そうした際はしばらくプラグインをOFFにしておくなど、割り切った対応が必要なこともある。

続いて、話題はいかにして本作がゲームプレイコンテンツを豊富に確保できたのかに移行。その理由を、「プランナーに自由を与えたから」とした。

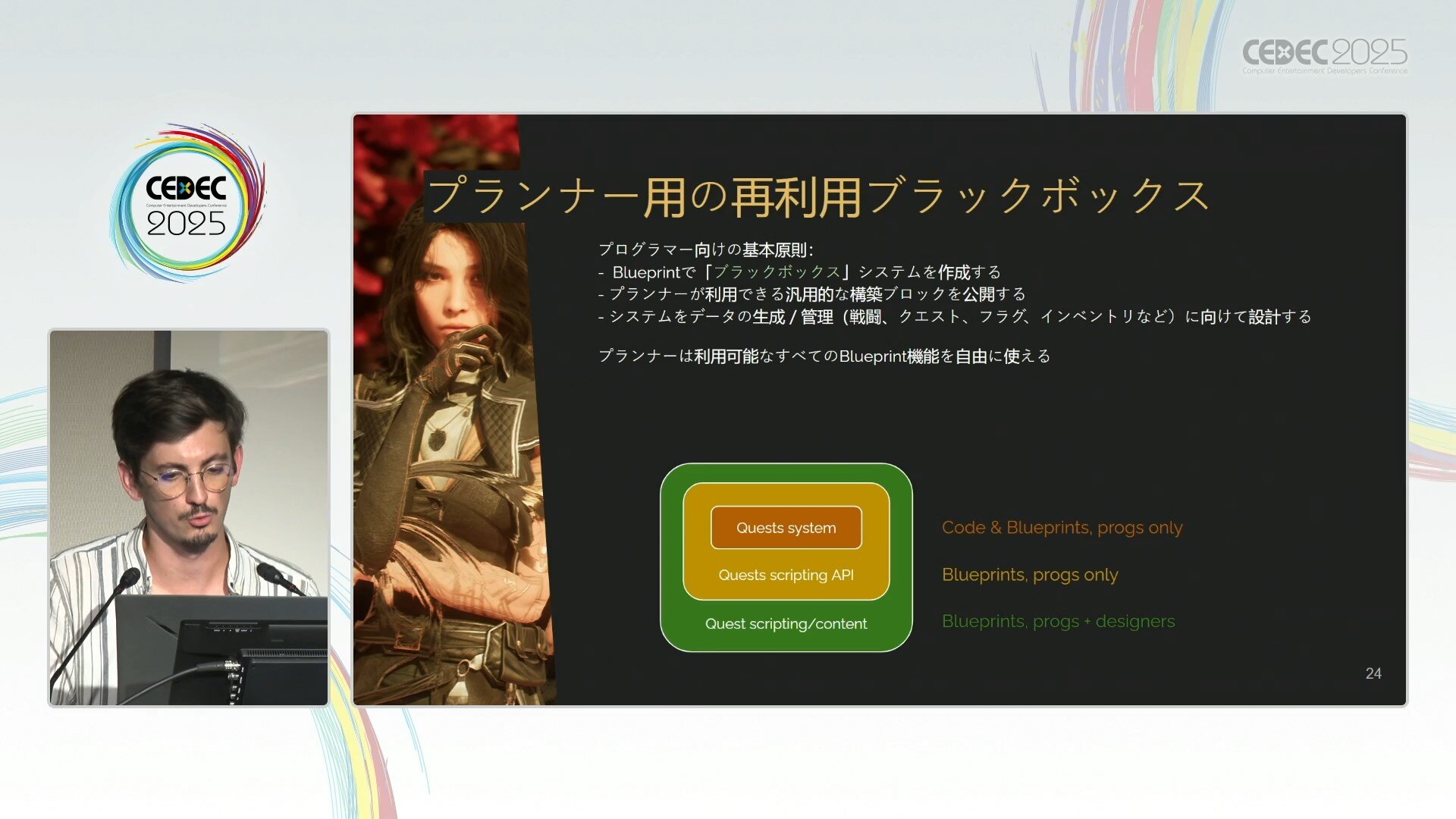

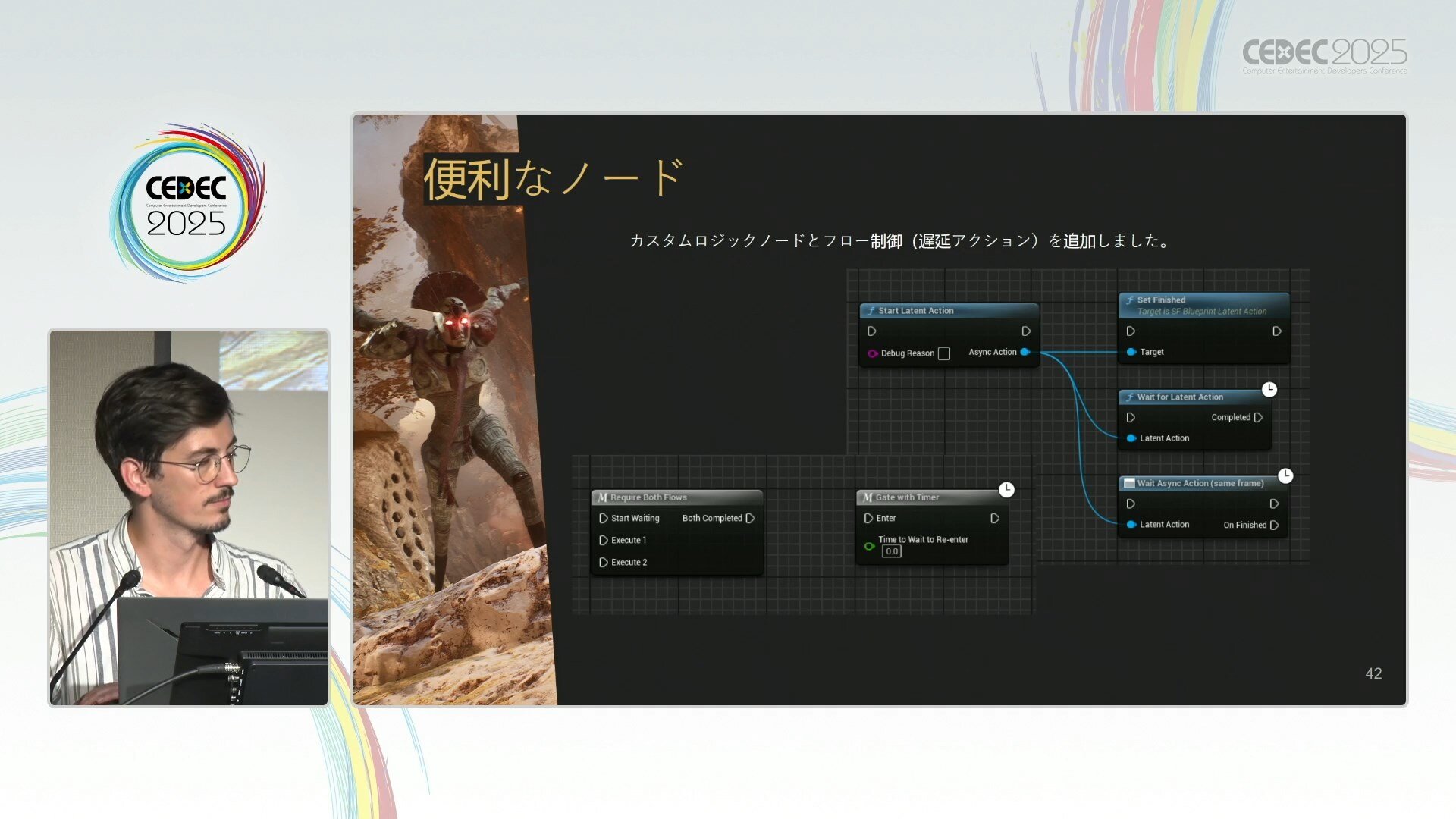

本作では、ゲームプレイコンテンツにあたる探索、会話、バトルにまつわる部分は全てブループリントによって実装され、プランナー自らの手で実装されている。そのために、プログラマー側で「ブラックボックス」なシステムを作成し、プランナー側から触れることのできる範囲をあえて限定したという。

これにより、プランナーはシステムの挙動や重要なところに差し障ることなく、新たなコンテンツを増やしていけるわけだ。

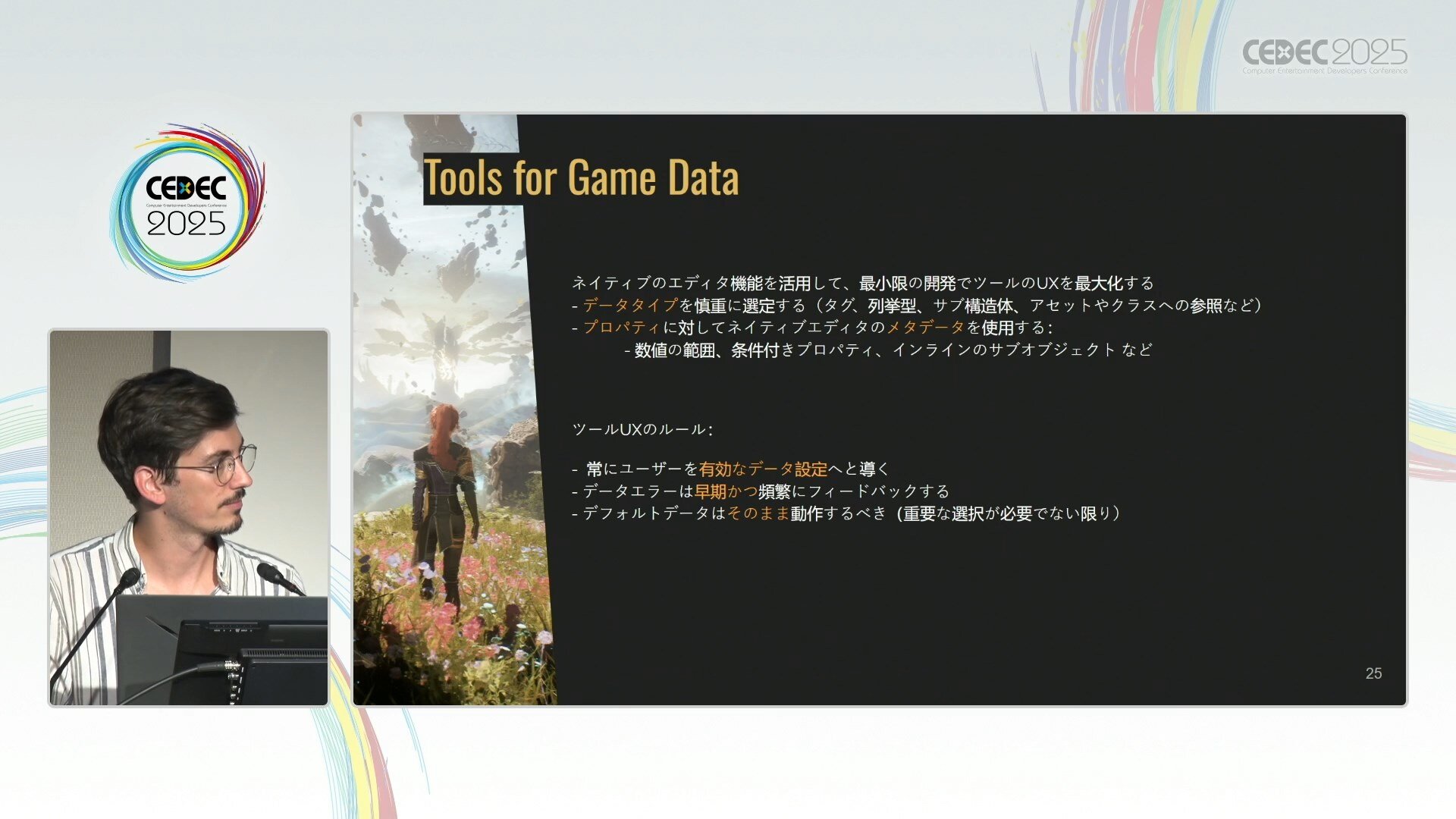

そうしたブラックボックスの一例として、データタイプを慎重に選定したり、プロパティに対してネイティブエディタのメタデータを使用したり、プランナー側で使用して良い数値のレンジが提示されていたりしていたという。カスタムのツールはどうしても必要なときだけ実装することとし、基本的にはUEで提供されているものをできるだけそのまま使うという方針で進められたようだ。

こうした方針の下、ツールの開発は必要最低限にし、スキルツリーのエディタやデバッグツールやそのリポートツールだけを作ったというが、それでもメンテナンスの大変さゆえに「もう利用しないかもしれない」という。

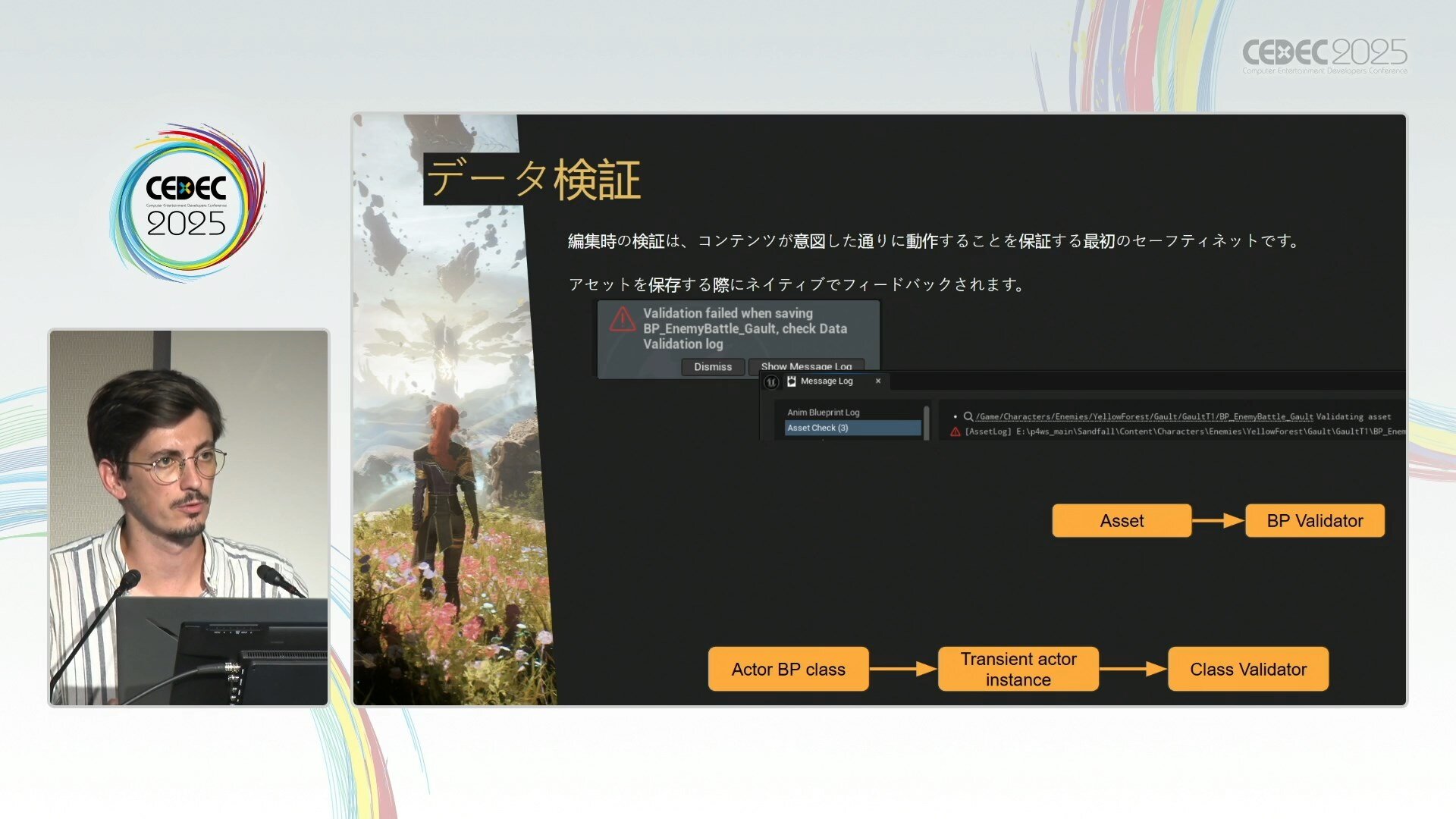

ただし、プランナーが加えたデータを検証する、バリデーションやエラーフィードバックも重要だという。UEのバリデータシステムやSpawn Transient Actorなど複数の部分で確認を行うようにしている。

もちろん、エラーはスタッフに気づかれなければ意味がない。そのため、エラーが起きれば他のUIを触れないようにポップアップを出し、ゲームプレイを停止させる機能を全員で有効化。さらに、その状況からリトライをすると、そこにブレークポイントが入るようにしているという。

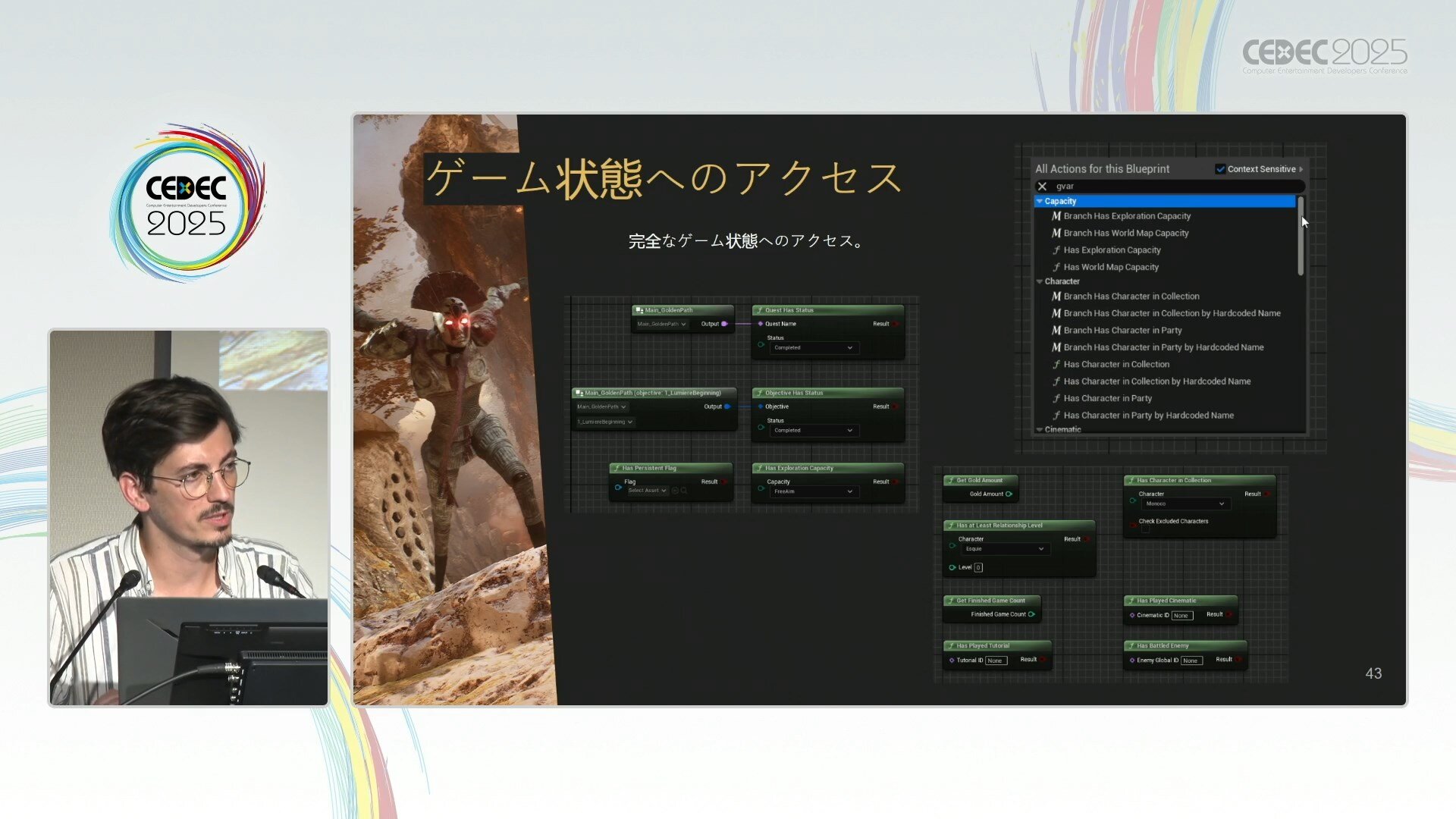

キャラクターに関わるものなど、頻繁にアクセスするデータに関してはプランナーにアクセサーが提供され、デバッグと実装の両面で役立ったという。コマンドバトルRPGでありながら、アクション要素も含む本作において、シークエンスとUIとアニメーションが正しく一致しているかを簡潔に確認できる体制は非常に助けになったそうだ。

こうして実際に出来上がったゲームは、多くの部分がブループリントで実装されており、同じスクリプトで複数の実装を済ませている。バトルでのバフシステムから、敵キャラクターのエレメントの切替、非戦闘時でも、同分野・異分野問わず同じスクリプトを活用している部分は少なくないという。

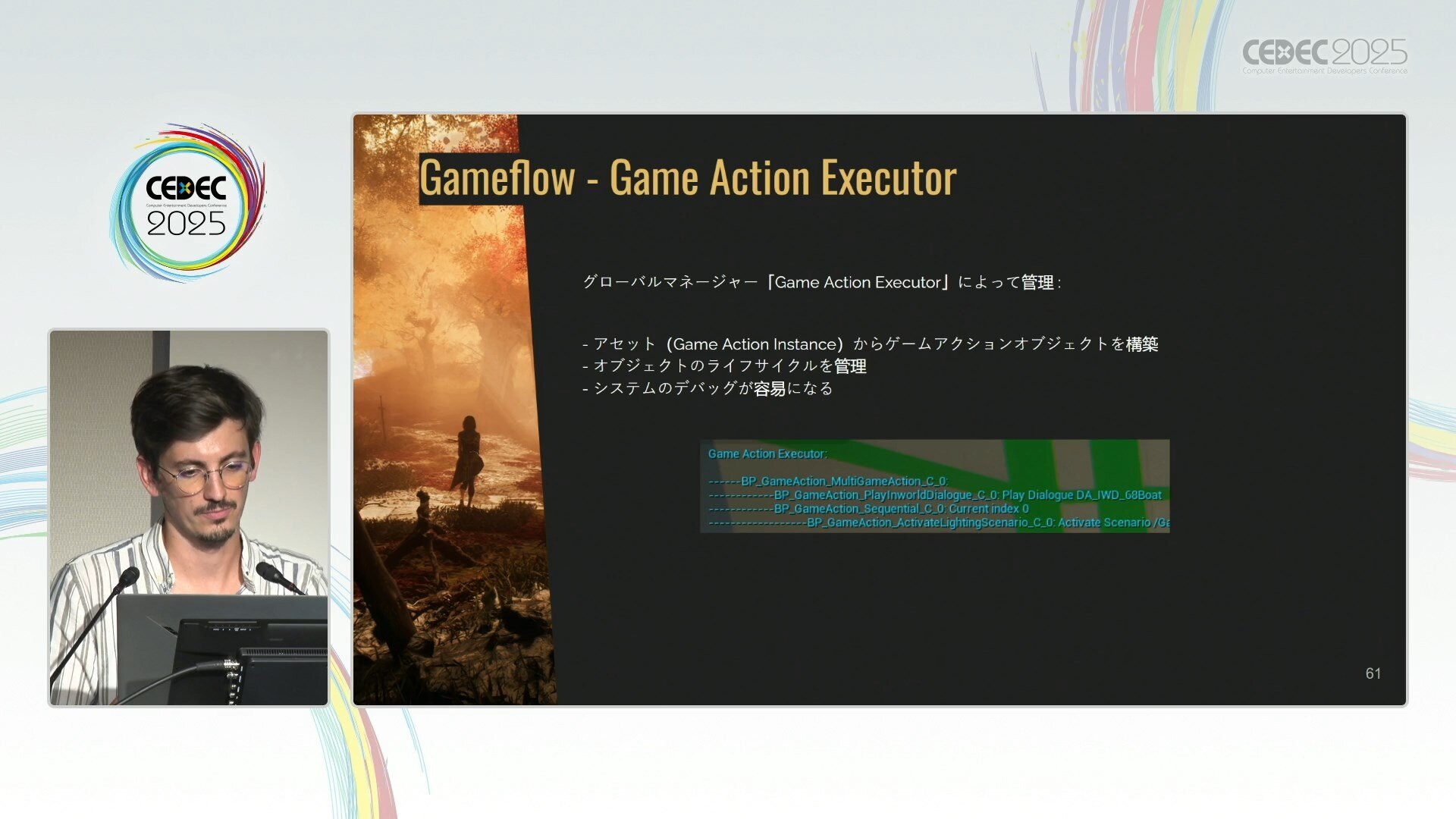

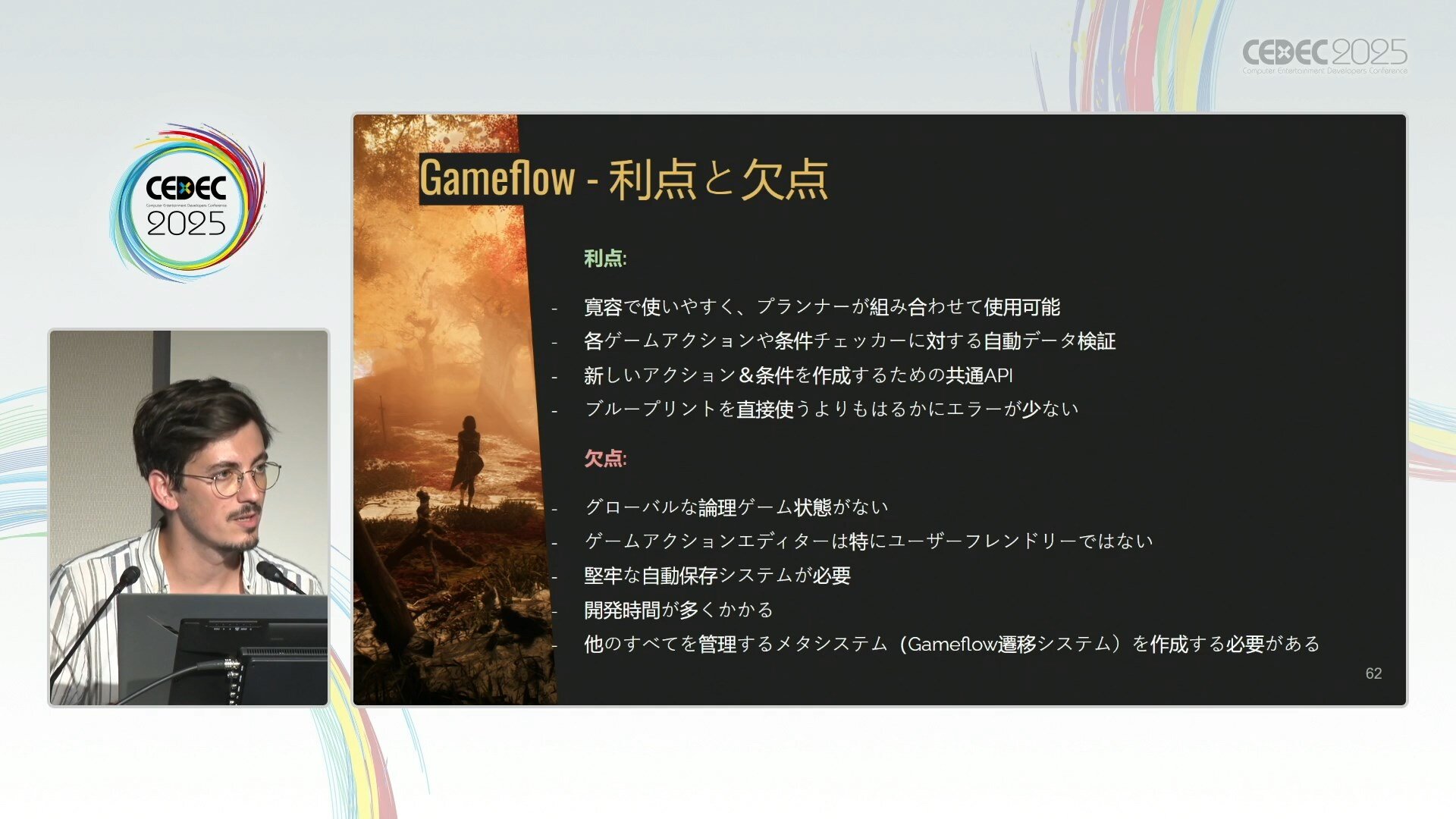

最後に、ゲームフローのコントロールについても言及。スクリプトによるカットシーンやNPC会話に対して、既読/未読の確認用にコンディションチェッカーのスクリプトを作成したことや、ゲーム内でのアクションフローをプランナーが簡潔に使用できるようAction Executorを作成したことを説明。

開発側の使いやすさの一方で、トランジションの不完全さなどがあると説明しつつ、彼らの開発手法についての講演は幕を閉じた。

効率的ゲームプレイアニメーション実践 ~Clair Obscur: Expedition 33を実例にゲームアニメーション技術を学ぶ~

Sandfall interactive開発の大人気ターン制リアルタイムRPGゲーム『Clair Obscur: Expedition 33』のGameplay Animatorを務めたLucas Yu氏によるオンライン講座『効率的ゲームプレイアニメーション実践』が、9月24日(水)に開催されます。『Expedition 33』のキャラクターモデルを実例に用いながら、実際に講師が制作の中で使用したゲームプレイアニメーションにまつわるメソッドやテクニックを学んでいきます。

開催日時:2025年9月24日(水)18:00〜21:00

講義時間:180分

アーカイブ配信:あり

※期間限定

※アーカイブ配信は開催後、1週間以内にご登録メールアドレスへ配信します

価格:13,200円

TEXT_稲庭 淳 / Jun Inaniwa

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)

PHOTO_大沼洋平 / Yohei Onuma