第46回東京モーターショー2019の三菱自動車ブースで世界初披露されたコンセプトカー『MI-TECH CONCEPT』。ブースではこの魅力と特性を来場者にわかりやすく伝えるため、専用のVRコンテンツが展示された。この制作を手がけたのは、ゲーム業界のクリエイターだ。制作コンセプトや、ゲーム業界ならではの強みについて取材した。

INTERVIEW&PHOTO_小野憲史 / Kenji Ono

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada

5分間の展示内容に伝えたいメッセージを凝縮

2019年10月24日(木)から11月4日(月・祝)まで、東京ビッグサイトを中心に開催された第46回東京モーターショー2019(主催:一般社団法人 日本自動車工業会)。自動車に留まることなく、ロボットやパーソナルモビリティなど、多彩な展示が話題を呼んだ。そんな中、VRコンテンツを効果的に活用したのが三菱自動車ブースだ。世界初披露となったコンセプトカーの魅力と特性を伝える「MI-TECH CONCEPT VR Experience」を展示。子どもから大人まで多くの来場者に楽しまれていた。

MI-TECH CONCEPTとは「光と風を感じながら大地を駆け抜ける電動SUV」をコンセプトに、三菱自動車が本モーターショーで世界で初めて披露したコンセプトカーだ。「ダイナミックなバギータイプのデザイン」、「軽量・コンパクトなPHEVシステム」、「電動4WDシステム」、「先進の運転支援技術・予防安全技術」という特性を備えており、同社のブランドメッセージ「Drive your Ambition」を体現する内容になっている。

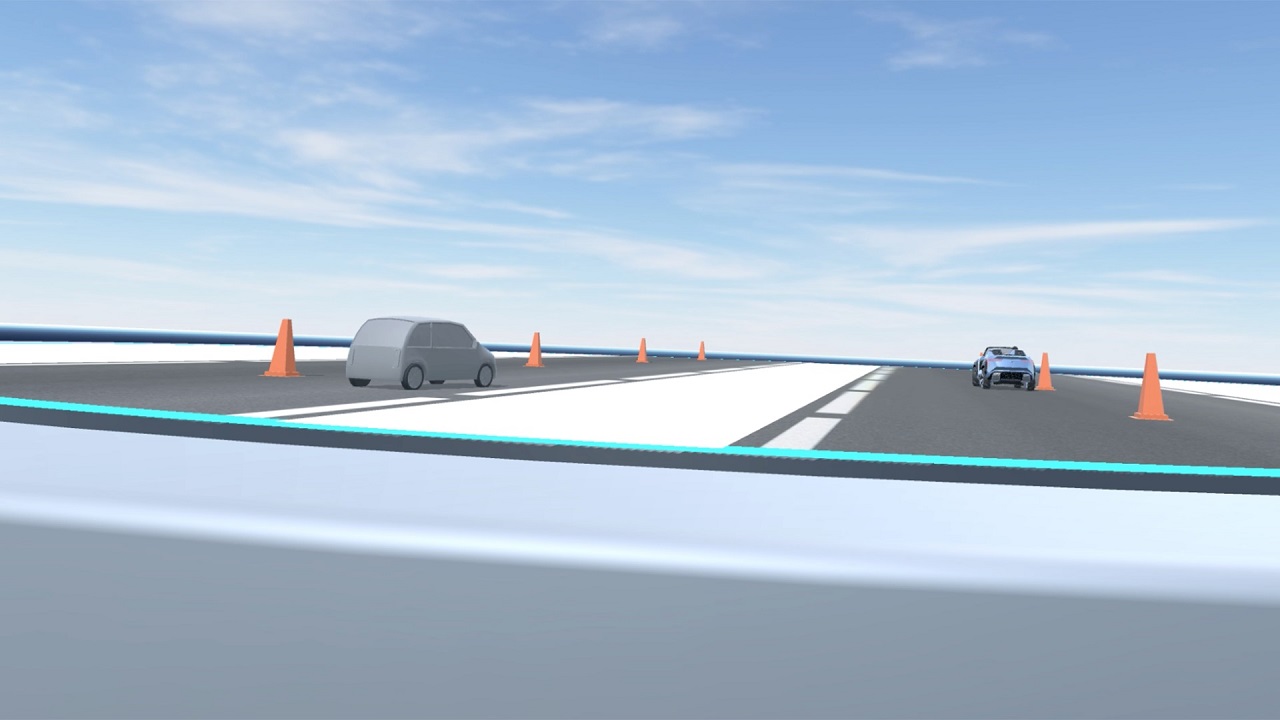

ブース展示の様子

もっとも、そうした専門用語をつらつらと並べても、一般来場者にはちがいがわかりにくい。自動車メーカーのコンセプトカーはハイエンドな3DCG映像によって機能訴求を行うのが一般的だが、それ以外にもコンセプトカーの魅力や特性を、より的確に、わかりやすく伝えるための手法はないか......。こうした中で選ばれたのがVRによる試遊展示だ。筆者も試してみたところ、わずか5分程度の体験にもかかわらず、伝えたいメッセージが凝縮して詰め込まれており、驚かされた。

このコンテンツを制作したのが、ゲーム開発会社のグランディングとスケルトンクルースタジオだ。博報堂内のVR/ARチーム「hakuhodo-VRAR」から受注を受け、2ヵ月弱の開発期間で完成させた。そこにはVRコンテンツの特性を知り抜いたメンバーならではの、様々な創意工夫があったという。3DCGの非エンタテイメント分野への活用が進む中、良質なVRコンテンツ制作のヒントを探るため、関係者に話を聞いた。

令和元年ならではのVRコンテンツとは何か

左から、髙橋俊家氏、生田 健氏(hakuhodo-VRAR)

hakuhodo-vrar.jp

「VRというだけで注目された時代は数年前に終わりました。そのため、中途半端な形でVRコンテンツに取り組むのであれば、止めた方がいいと良く言っているんですよ。そもそも、VRと広告は相性が良くありませんしね。周りの人が見て、何をやっているのかわかりにくいですから」。

開口一番、このようにVRに対するダメ出しを始めたのが、博報堂プロダクツのプロモーションプランナー/プレゼンテーションデザイナー、生田 健氏だ。2016年10月に博報堂と博報堂プロダクツが共同設立したVR・AR・MR専門ファクトリー「hakuhodo-VRAR」では、インタラクティブプランナーを務める。同じく同社でプロデューサーを務める高橋俊家氏と二人三脚で、企画の立案からクライアントへのプレゼンテーション、制作のディレクションにいたるまで、本コンテンツをゼロから創り上げてきた。

日本最大級の展示イベントで、国内外の自動車メーカーが集結する東京モーターショー。この三菱自動車ブースのイベント施策を博報堂プロダクツが担当することになったことから、話はスタートする。hakuhodo-VRARに対しても、コンセプトカーのプロモーションについて企画提案のオファーが来たのだ。クライアントである三菱自動車工業では、過去に本格的なVRコンテンツの施策を手がけたことがなく、関心が高まっているという事情もあった。もっとも生田氏は冒頭に挙げた理由もあり、中途半端な提案はできないと考えた。

「何を体験者に届けたいのか、ですよね。VRは目的設定が重要で、良質な体験を提供するには、つくる側にもそれなりの覚悟がいります。実際、世の中には粗悪なVRコンテンツがあふれていますし。いま改めてVRコンテンツを打ち出すからには、これまでにない新しい表現に挑戦する必要があります」。

こうして生田氏が提案したのが、テーブルの上に広がるジオラマ風の世界をVRで体験する、テーブルトップ型のVRコンテンツだった。PSVR用ゲーム『V!勇者のくせになまいきだR』(ソニー・インタラクティブエンタテインメント)をはじめ、徐々に広まってきたスタイルだ。これにはVRで良く見られる、一人称視点型のコンテンツに比べて、圧倒的に「酔いにくい」メリットがある。「来場者の大半は、いまだVR初体験者です。VR後発組が展示するものだからこそ、絶対に酔わないコンテンツをつくらなければいけないと考えました」。

ハードウェアには2019年5月に発売されたばかりのOculus Questが選ばれた。母艦となるPCを使用しないため、マシンパワーに劣る欠点はあるものの、スタンドアロンで使用でき、空間内での位置測定も可能。専用コントローラを併用し、立ったり、しゃがんだり、移動したりと、自由度の高い動きができるメリットがある。ディーラーの営業担当が取り回しやすく、ショールームに足を運んだ顧客に対して勧めやすいなど、イベント終了後の展開も考慮された。その上で、コントローラを使用せず、頭の位置を自由に動かしながら、様々な角度で展示を体験してもらうことが骨子に置かれた。

「コントローラを使うと自由度が高まりますが、そのぶん操作が難しくなります。一方で頭を動かすことが驚きにつながるような内容にすれば、誰でも体験できますし、周りで見ている人にも興味をもってもらいやすくなります」。生田氏には最初から「自分たちがつくるコンテンツは『ゲーム』だ」という強いビジョンがあった。インプットに対してリアルタイムに応答するアウトプットがあれば、たとえゲームオーバーなどの要素がなくても、ゲームというわけだ。その一方で、ゲーマー向けのコンテンツにするつもりも毛頭なかった。テーブル型VRが選ばれたのには、こうした理由もあった。

このように広告業界のクリエイターながら、ゲームに関して造詣が深い生田氏。子どものころにメガドライブやセガサターンでゲームに親しんだ世代で、専門学校でゲームプログラミングを勉強。卒業後はフリーランスのゲームデザイナー、ファッション業界などを経て、広告業界に転身したという経歴のもち主だ。プライベートでもゲームに親しみ、リサーチを兼ねて多くのVRゲームに触れてきた。テーブル型VRのアイデアも、前々から温めていたものだという。そのかたわら、ゲーム業界のクリエイターともつながりをもち、仕事の機会を窺っていた。

グランディング取締役の二木幸生氏はその一人だ。セガファンを自称する生田氏にとって、ファンタジーシューティングゲーム『パンツァードラグーン』シリーズの生みの親である二木氏は、ぜひ一緒に仕事をしてみたいクリエイターだった。また、これには「ゲームをつくる以上、ゲームクリエイターに開発を依頼したい」という生田氏のこだわりもあった。実際、Webや映像系のスタジオにVRコンテンツを発注したこともあったが、クオリティが上がりきらないことが多かったという。本企画についても「テーブル型VR」という企画の趣旨を、周囲にどれだけ的確に伝えられるか、心許ない点もあった。

ところが、その意図を二木氏は最初の打ち合わせだけで、的確に理解した......生田氏はそのように語る。「それどころか、プレゼンテーションを行う上で、参考になるVRゲームの映像なども紹介してもらえました」。もともと二木氏にとっても、大作志向が強まるゲーム業界の現状に対してストレスを感じるところもあり、VRや新しいデバイスに関心があったという。「VRは体験を創出できるデバイスで、企画自体も面白いと評価いただき、開発を引き受けていただけることになりました」。クライアント向けのプレゼンテーションもぶじ終了し、絵コンテのチェックに若干時間がかかったものの、実制作が進み始めることになる。

[[SplitPage]]生田氏が考案したVR体験のシナリオ

ここで実際の開発に移る前に、『MI-TECH CONCEPT VR Experience』の体験のながれについて、簡単に紹介しておこう。係員の指示に従ってVR HMDを装着し、スタートボタンに注目すると、コンテンツが自動的に開始される。内容はリアルタイム3DCGを使用した映像コンテンツで、頭の位置を変えることで様々な角度から映像を楽しめる。コンテンツはナレーションと共に自動的に進行し、映像の終了と共に体験が終わる。最初から最後までシーンの切り替えが一切ない、シームレスな進行が特徴だ。

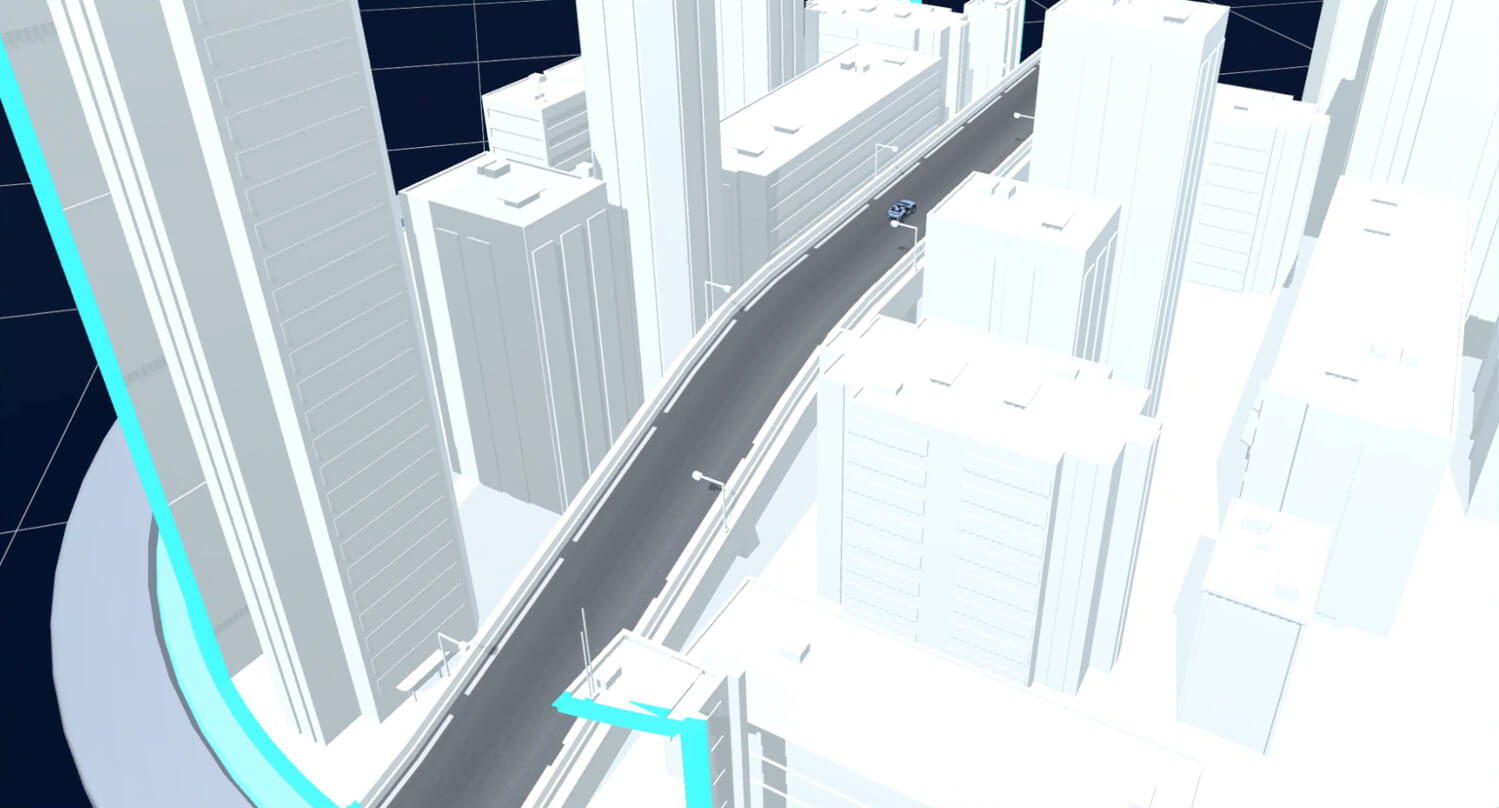

①オープニング~ハイウェイ

上空にあるカメラがハイウェイを走るコンセプトカーの姿を捕らえる。ときおりコンセプトカーの姿がビル群に阻まれて見えなくなるものの、頭の位置を変えると視認できる。しばらくすると、カメラがコンセプトカーにぐんぐん近づいていく

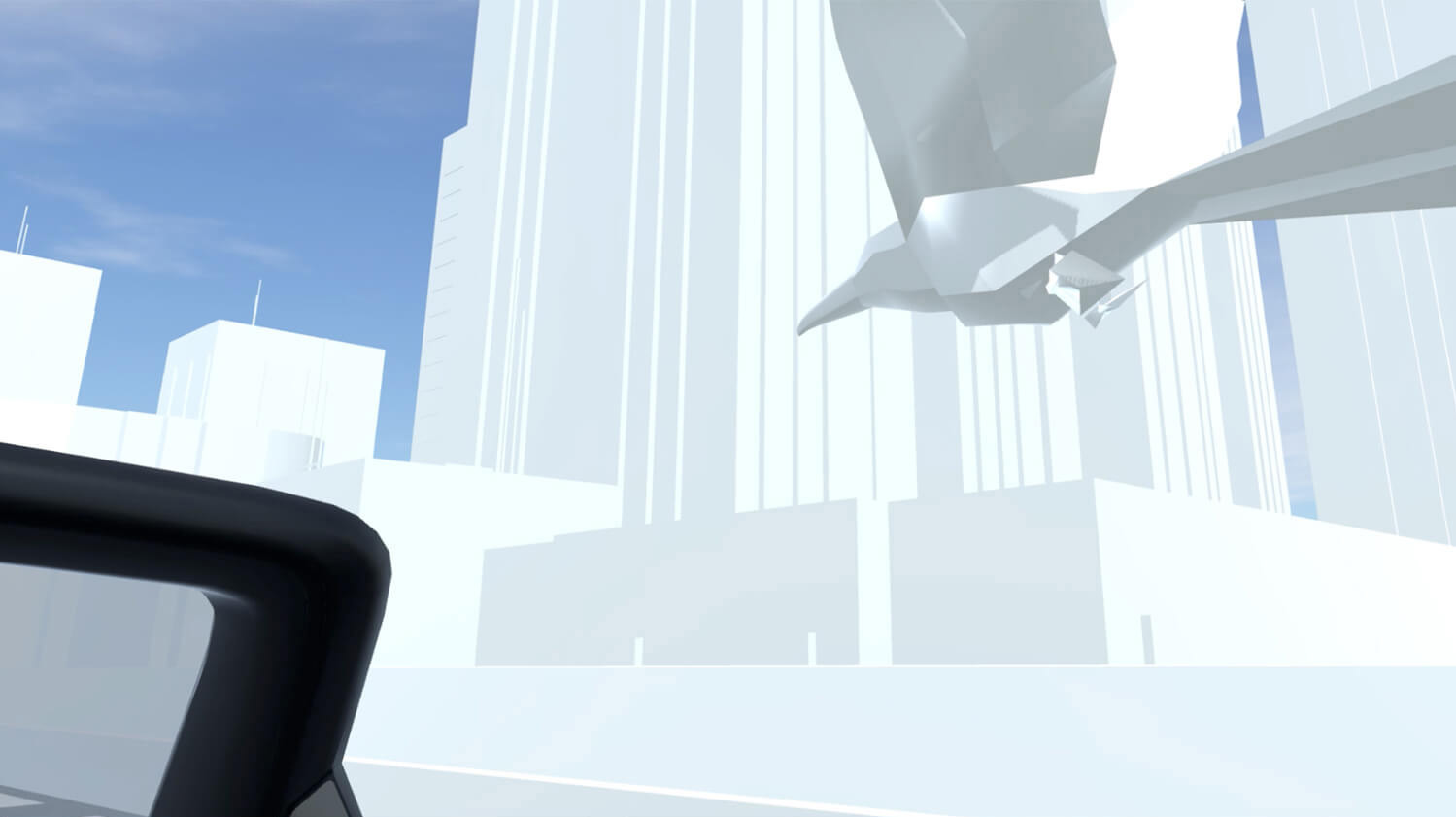

②ARウインドシールドを活用した情報表示

カメラ位置が運転席からの視点なり、実際に高速道路を運転しているような感覚が味わえる。速度や残バッテリーといった運転に必要な情報群が、フロントガラスのARウィンドウシールドに表示される様子も説明。顔を左右に向けると鳥の羽ばたく様子もみられる

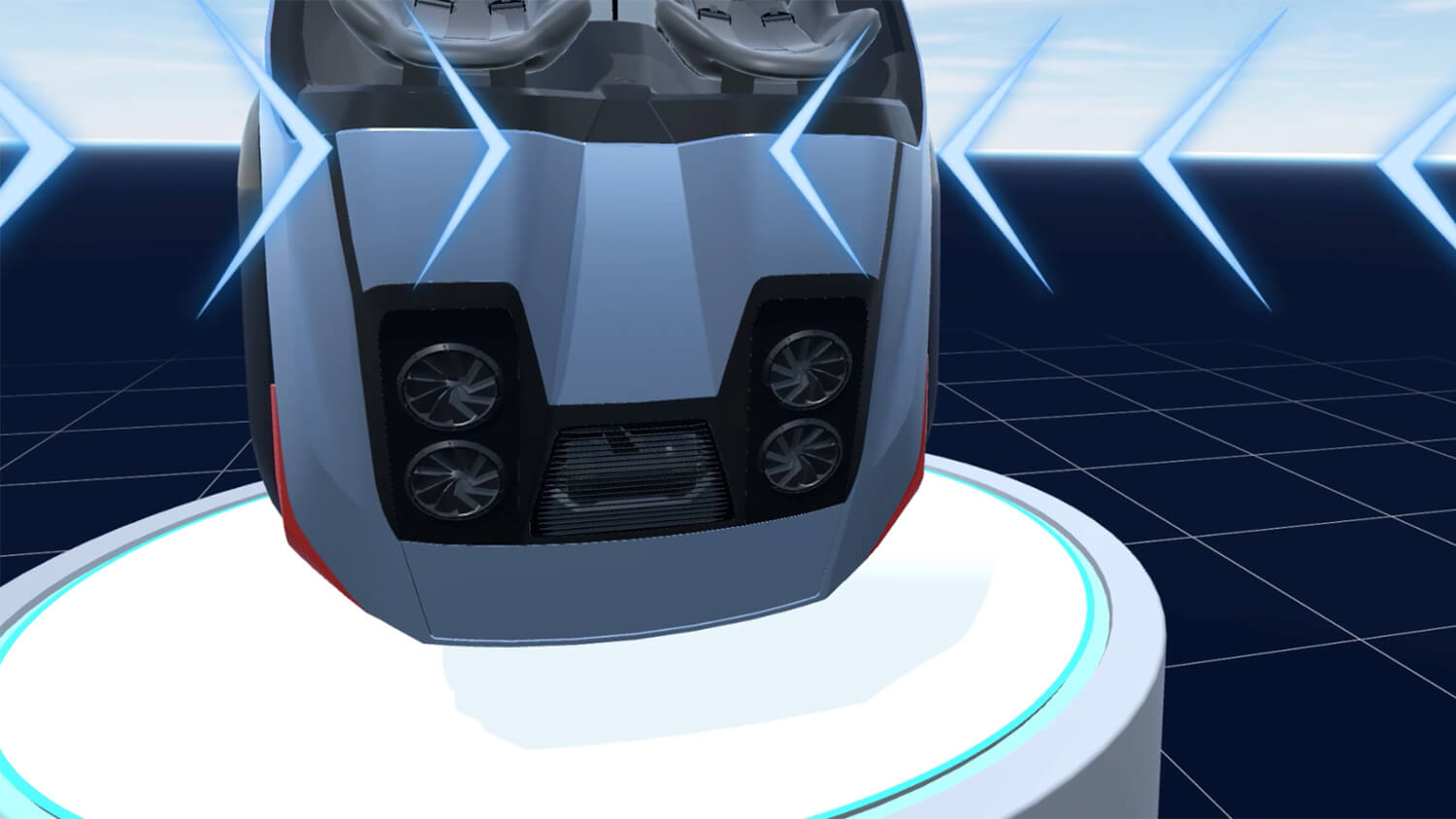

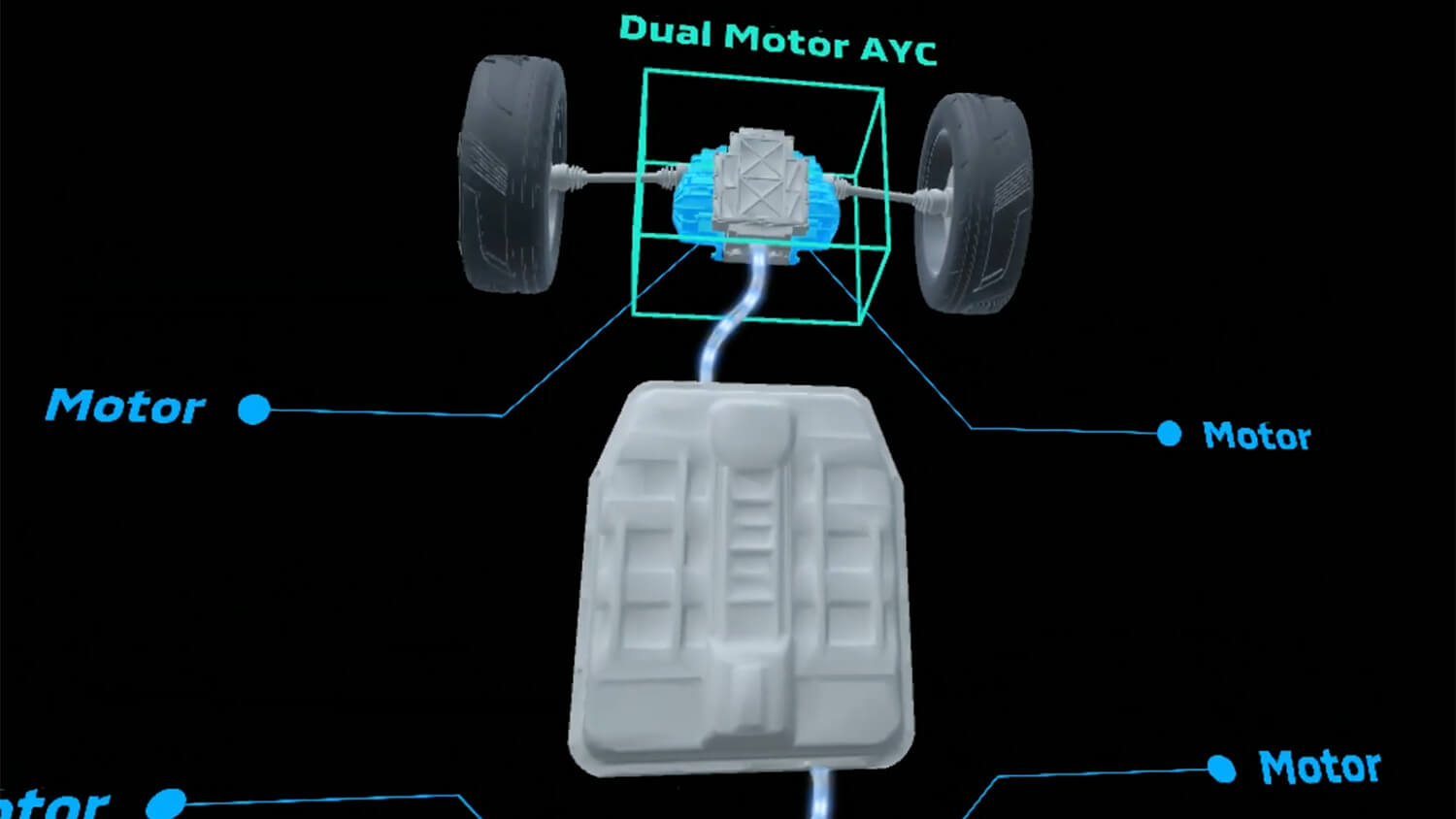

③電動4WDシステムの説明

カメラが車体後部に移動する。体験者自らがVR内の車体に顔を入れて中を覗き込むことで、電動4WDシステムのしくみが確認できる。4つのタイヤに1つずつ、合計4台のモーターで駆動する同社独自の「Quad motor(クアッドモーター)4WDシステム」だ。上半身を後ろに逸らして顔を車体から出すことで、車体を外から眺められる

④高いコーナーリング性能

4モーター方式の4WDに車輪駆動統合制御システム「S-AWC」を適用し、ブレーキキャリパーも電動化することで、高い駆動力・制御力を実現。パイロンをスラローム走行する様子を通常の自動車と比較することで、旋回性能とトラクション性能が大幅に向上する様をアピールしている。しゃがみ込んでテーブルの高さから眺めることで、カメラアングルも大胆に変化する。

⑤オフロードでの活用

四輪全てに最適な駆動力を伝えることで、オンロードだけでなくオフロードでの性能もアピール。左右のタイヤを逆回転させることで、その場で180度回転するなど、新感覚の走行体験も楽しめることを迷路の走破で視覚的に伝えている

⑥山道での活用~エンディング

同じくオフロードでは片側のタイヤが空転するような場合でも、接地輪に駆動を伝えることで走破することを可能とする。狭い道幅の場所では車から降り、スマートフォンでリモコン操作して通り抜けるなど、まったく新しいカーライフを提案する。この後、白一色の世界がカラフルに変わる中を、車が路上を走り去りながら体験が終了する

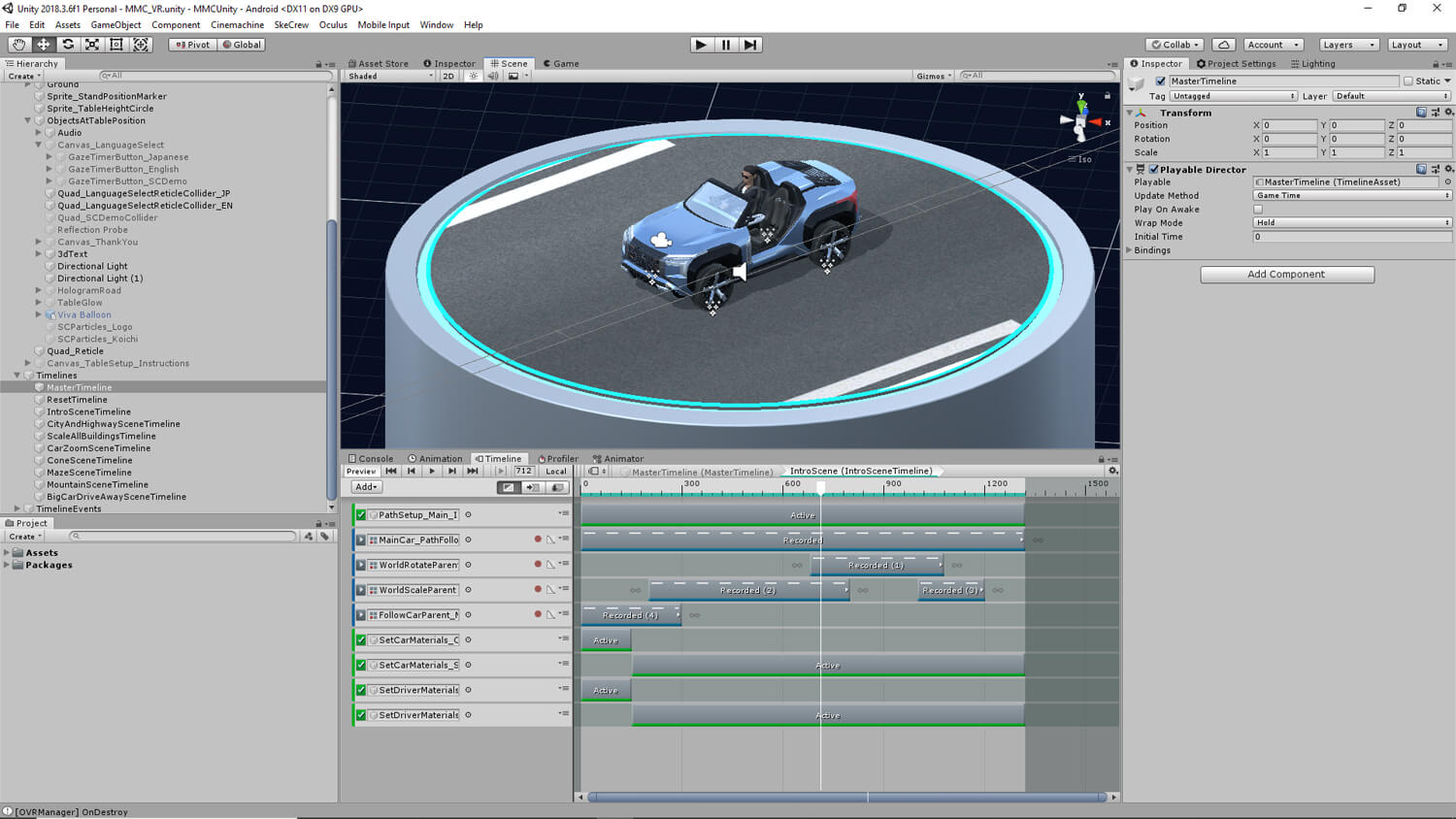

以上が本コンテンツの全貌で、絵コンテを作成したのも生田氏だ。特筆すべきは完成した絵コンテと最終成果物で、内容にほとんどちがいがなかったことだ。そのため、絵コンテの制作には多少時間がかかったが、いちど完成してからは開発がスムーズに進んだ。生田氏が前もってクライアント側に「尺の長尺はできても、シチュエーションの変更や順序の入れ替えはできない」と念を押したことも功を奏した。後述するが本コンテンツはUnityタイムライン上で制作されており、手軽にノンリニア編集が可能......というわけにはいかなかったからだ。

イギリス出身の若手プログラマーによる実装

前列左から吉田謙太郎氏(グランディング)、村上雅彦氏、後列左から 石川武志氏、ハリス・ジョス氏(スケルトンクルースタジオ)

www.g-rounding.com

www.skeletoncrew.co.jp/jp

さて、話を開発側の視点に移そう。前述のように本作は博報堂プロダクツの生田氏とグランディングの二木氏との個人的なつながりからスタートした。二木氏としても「約2ヵ月で5分程度のVRコンテンツをつくるという適切な規模感」や、「VRなどの新しいコンテンツがつくれる」ということから、ぜひ挑戦してみたい案件だった。そのうえで、隙あらばゲーム的な要素を組み込むことも想定していたという。しかし、2020年春に発売予定の新作VRゲーム『スペースチャンネル5 VR あらかた☆ダンシングショー』の開発が佳境に入っており、社内に余裕がなかった。

そこで白羽の矢が立ったのが京都のインディゲームスタジオ、スケルトンクルースタジオだった。2016年8月に設立された新鋭スタジオで、起業時からゲームに加えてVRやARコンテンツの開発を多く手がけており、技術力には定評があった。CEOの村上雅彦氏がゲーム開発で蓄えた知見を非エンターテイメント分野で応用し、ユニークな体験を創り出したいと考えていた点も適任だった。さらに、グランディングの京都スタジオに、二木氏のセガ時代の同僚で同じく『パンツァードラグーン』を手がけた吉田謙太郎氏がいたこと、村上氏と吉田氏が知人同士だったことも幸いした。あらゆる点で適任だったのだ。

吉田氏から仕事の打診を受けた村上氏は(たまたま京都を離れており、ビデオ通話での打診だった)、二つ返事で快諾。これにより吉田氏が担当者となって、スケルトンクルースタジオが実制作を行う座組が確立した。制作の陣頭指揮をとったのが、スタジオマネージャーでディレクターも務める石川武志氏。Unityでプログラムを行なったのがイギリス出身のハリス・ジョス氏だ。アートワークも同社の3Dアーティストが担当した。最初の打ち合わせが行われたのが2019年8月13日。その時点で絵コンテの承認は下りていなかった。そのため、できるところから先行して作業が進められた。

作業で一番大変だったのは、コンセプトカーのモデリングだった......吉田氏はプロジェクトをふり返って、このように語った。三菱自動車側からCADデータの提供を受けたものの、届いたCADデータをMayaで開いたところ、データが重くて作業ができない状態だった。あわてて映像系の知り合いに相談したところ、少しずつデータを読み込みながらリダクションをするしかないことが分かった。しかし、それではあまりにも時間がかかりすぎる。結局車体データはスケルトンクルースタジオのデザイナーが、CADデータをみながら、ゼロからMayaでモデリングしていくことにしたのだ。

もっとも、それ以外は順調に進んだ。生田氏のビジョンが明確で、VRコンテンツに対する造詣も深く、絵コンテの修正も少なかったからだ。コンセプトカーに比べて、背景のグラフィックがシンプルに抑えられているのも、生田氏の指示によるものだ。コンセプトカーに注目してもらうことが重要で、背景が目立ってはいけないというわけだ。このことは制作時間の短縮にもつながった。「他の案件では時間がなくて、企画時のアイデアのうち何割かを諦めることも多いのですが、今回は比較的余裕がありました。最後まで楽しんでやらせてもらいました」(村上氏)。

ただしプログラミング面では、全て順風満帆とはいかなかった。VRコンテンツの開発は酔いとの戦いだからだ。いくら酔わないVR体験をつくるといっても、開発バージョンは別だ。特に本コンテンツでは、前半でジオラマ視点からドライバー視点にカメラが大きく移動するシーンがある。「スケール感が狂いがちで、酔いにつながるシーンでした。何度も調整をくり返して、酔わないように工夫しました」(ジョス氏)。それぞれのシーンを切れ目なく繋げるために、Unityタイムラインを駆使する必要があったが、本格的な使用はこれが初めてだった。日々新しい技術を勉強しながら開発を進めていった。

その結果、大きなブレイクスルーが生まれた。当初は丸テーブルの認識にQRマーカーを用いる予定だった。これがマーカーレスで認識可能になったのだ。ポイントは丸テーブルの縁の3点を指で押さえて、場所を認識させることだ。これにより相互の位置関係でテーブルの大きさが求められる。また、テーブル上にコントローラを載せれば、それだけで高さが検出できる。丸テーブルでなくても、3つの場所を指定するだけで、テーブルの形状を問わずに認識可能だ。これらは独自に技術情報を収集しながら、ジョス氏が創り出したもの。一気に汎用性が高まったのだ。

Unityタイムライン上の画面

会場にノートPCをもち込み、最後まで調整

もっとも、イベント展示ならではの問題も発生した。会期前日に会場で搬入・設置したところ、Oculus Questのセンサが上手く働かなかったのだ。理由はイベント会場ならではの強烈なライトにあった。Oculus QuestではVR HMDに内蔵されたカメラを使用し、コンピュータビジョンによってプレイヤーの位置を推定する。そのため周囲の光が強力すぎると、位置の推定に問題が発生する。「最初はセーフエリアの表示すら、上手くいきませんでした。VR HMDを頭から外して、下を向けると正常に動いたので、理由がわかりました」(村上氏)。

同様の理由でコントローラの検知も上手くいかず、会場入りした村上氏とジョス氏とで、その場で修正をくり返した。「コントローラを使用しないと最初に決めた生田氏の判断は英断でした」(石川氏)。ブースに搬入されたコンセプトカーを見て、急遽コンテンツ側の色味も修正した。こんなふうに何度もビルドをくり返し、テストをし直して、開会に間に合わせることができた。「イベントものは会場の状況に合わせて、こうした修正がつきものです。我々も同じような案件を数多く手がけてきましたので、ノウハウがあります。とはいえ、無事に完成して良かったですね」(村上氏)。

このように関係各者の努力によって、高い評価を受けた本展示。業界関係者向けの内覧会では、三菱自動車工業の代表取締役会長をつとめる益子 修氏が自ら宣伝役となり、他社のエグゼクティブに勧める姿もみられたという。「そういえば、絵コンテ段階ではクライアントから何度も修正が入りましたが、実制作に入ってからは、ほとんど修正がありませんでした。毎週のように新しいビルドを提出して、チェックしてもらっていたのですが」(髙橋氏)。筆者の知る限り、これは異例の事態だ。それだけ本コンテンツの完成度が高かったということだろう。

すでに東京モーターショー2019は閉幕したが、『MI-TECH CONCEPT VR Experience』の使命は終わらない。社内外から高い評価を受け、問い合わせが続いている。バーチャルショッピングのようなeコマースをはじめ、ジオラマ視点を活かしたテーブル型VRコンテンツであれば、様々な分野に応用できる可能性を秘めているからだ。生田氏は「ゲームクリエイターの体験を創出する力があってのこと」と評価する。単に美麗な3DCGをリアルタイムでつくるだけなら、他の業界でもできる。しかし体験に命を吹き込めるのはゲーム業界だけで、今後も一緒に仕事をしていきたいという。

一方で村上氏はVRブームが一巡し、VRの認知度が高まった一方で、実際に体験した人の割合が少ないという今だからこそ、VRには隠れた可能性があると語る。ふだん見慣れた事象に対して、VRという新しい視点を加えることで、まったくちがった体験が産まれる。このギャップがVRの魅力だからだ。また、「人間の脳は普段から無意識のうちに様々な情報を認識し、処理している。こうした外界からの情報を完全にコントロールできる点がVRのメリットで、様々な表現ができる」と指摘する。「これができるのがゲームの強みで、業界外からのニーズは依然として大きなものがあります」。

最後に吉田氏は「2ヵ月という短い期間で、ゼロからコンテンツをつくって展示し、一般の人に体験してもらって、反応が得られた。これは今のゲーム業界では考えにくいこと」だと評した。吉田氏自身もゲーム以外のコンテンツ制作に携わったのは今回が初めてで、大きな刺激を受けたという。「長期のゲーム開発と、今回のような短期の広告案件を、うまく会社として組み合わせられると良いですね」。絶え間ない変化の中にあるコンテンツ業界。生き残るのは強者ではなく、柔軟に変化し続けられる者だけだ。その意味をあらためて感じる取材となった。