<2>差別化と効率化を一度にはたしたアートワーク

講演中でもっとも時間を取って説明されたのが、キャラクターデザインと「ベタ影・ベタ塗り」の開発工程だ。高橋氏は「スチームパンク×ファンタジー」のハイコンセプトのもと、「スタイリッシュ・カワイイ・格調が高い(=萌えや媚びによりすぎない)」という3つのキーワードを立て、キャラクターデザインを進めたと語った。

ちなみに若手デザイナーの中には漫画『AKIRA』や『攻殻機動隊』を観ていなかった者もいて、世代間ギャップを感じさせられたという。もっとも高橋氏は「それくらいの方が今の若い人にあったデザインになるはず」(高橋氏)とポジティブにとらえた。若手の新鮮な発想をベテランが技術と経験で支え、量産化をはたしたというわけだ。

社内の若手デザイナーを積極登用した結果、現代風のキャラクターが誕生した

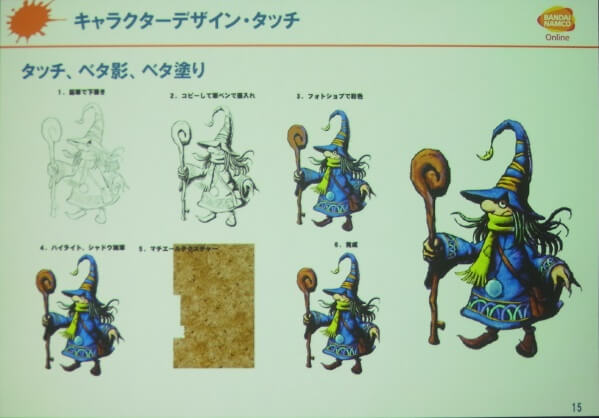

すでに何度も触れているように、同作のアートワークはハッキリとした面線に「ベタ影・ベタ塗り」を組み合わせる、アニメ塗りに近いものだ。影の稜線にベタの黒が描かれ、反射光に紫色が入るタッチで統一されている。高橋氏はこれにより「着彩工程に時間がかからない」、「着彩にスキルがいらない」、「特徴的なタッチなので、省力で似せることができる」、「他との差別化ができる」という4点を挙げた。

その上で高橋氏は本手法を採用した理由として、かつて携わった『セブン〜モールモースの騎兵隊〜』でなじみがあったとあかした。個人的に思い入れのあるタイトルで、手応えを感じていた手法でもあったので、もう一度使ってみたかったのだという。また、キャラクターの武具には世界観を象徴する「アークテクノロジー」や、金属パーツを散りばめた。これにより、様々な文化的背景をもつキャラクターをゲーム中で共存させても、全体としての統一感を保つことができた。

高橋氏がかつて携わり、2000年にPS2で発売された『セブン〜モールモースの騎兵隊〜』。当時はまだ下書きが鉛筆で描かれていたが、ベタ影・ベタ塗りのワークフローは既に完成されていた

キーカラーは「アーク」のカラーである水色と、その補色であるオレンジだ。また、武具には金属パーツを多用しており、スチームパンクらしさを演出している。この2点をうまく活用することで、様々な文化背景をもつキャラクターを登場させても、全体としての統一感を保つことができた

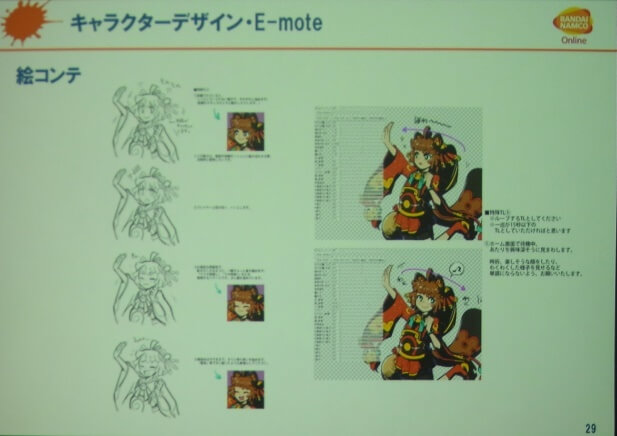

また、同作における縁の下の力もちとなったのが、キャラクターアニメーションツールのE-moteだ。パーツ分けされたPSDデータを読み込むだけで、複雑なセットアップ工程を必要とせず、2Dイラストをアニメーションさせられる。同作にはホーム画面に任意のキャラクターを表示させ、話しかけたり、触ってアクションを楽しんだりする要素があるため、こうしたツールの活用が不可欠だった。その中でも高橋氏は「工数が低く、データ量も少ない」などの優位性から、E-moteの採用を決めたと語った。

エムツーが開発・販売を行なっているキャラクターアニメーションツール「E-mote」。複雑なエフェクトなどを実装するために、開発にはエムツー側に多大な協力を得たという

その一方で重視したのが絵コンテの作成だ。実際のキャラクターアニメーションは協力会社が担当しているため、全キャラクターむけに絵コンテを作成し、齟齬が出にくいようにしたという。「画面をタッチするとキャラクターがその方向に視線を向けるなど、その世界に住んでいる感じを大切にしました」(高橋氏)。このように分業化とツールの活用を進めることで、リリース時から100体以上のキャラクターを揃えることができた。アップデートに伴い、キャラクターの数は現在も増加中だ。

最後に高橋氏は、同作のアートワークがプロジェクト全体を救うことにもつながったと明かした。ポイントは開発期間が延長したこと。少数精鋭でチームを組み、短期で開発とリリースを行うはずが、ここまで延びてしまったのは、ゲームデザインが二転三転したため。「ローグライク風」、「パズル風」など、様々な試作品がつくられてはボツになった。開発チームの人数を抑えたことで予算の浪費も抑えられたが、何ごとにも限度はある。実際、開発中断のリスクも感じられたという。

その一方で、「ここまでアートワークができているのに、プロジェクトを中断してしまうのは惜しい」との評価もあり、結果的にリリースまでこぎつけられたとのこと。勝因はこれまでにも述べてきたように、「一度立てたコンセプトはぶらさない」ことと、「クオリティと効率のバランスをとるために、様々なアイディアを出す」ことだった。その土台を担ったのが、高橋氏のゲーム開発経験だ。ベテランのゲーム開発者ならではの知見が生きた開発事例だったといえる。