11月4日開催された「CGWORLD 2018 クリエイティブカンファレンス」。本稿ではバンダイナムコオンライン/高橋 守氏による「『グラフィティスマッシュ』におけるアート開発の取り組みについて」講演をふり返る。

関連記事

美少女ゲームメーカーならではの、こだわりのキャラクターモデリング〜「CGWORLD 2018 クリエイティブカンファレンス」(1)〜

Cinema4D R20の新機能を活用したハイクオリティなCG開発テクニック〜「CGWORLD 2018 クリエイティブカンファレンス」(2)〜

先進テクノロジーを積極的に導入、TVアニメ『イングレス』メイキング 〜「CGWORLD 2018 クリエイティブカンファレンス」(3)〜

TEXT & PHOTO_小野憲史/Kenji Ono

EDIT_山田桃子 / Momoko Yamada

『グラフィティスマッシュ』

配信プラットフォーム:Android/iOS

ジャンル:グラフィティバトルアクション

価格:無料(アイテム課金あり)

運営・開発:バンダイナムコオンライン

開発協力:ヘッドロック

grasma.com

© BANDAI NAMCO Online Inc. © グラフィティスマッシュ

<1>スチームパンク×ファンタジーのユニークな世界観

ハンターを引っ張って弾きとばし、塗った面積で戦う『グラフィティスマッシュ』。バンダイナムコオンラインから、2017年10月にリリースされたスマホゲームだ。スチームパンクとファンタジーが共存する世界観が特徴で、現代風のスタイリッシュでかわいらしいキャラクターが組み合わさり、他に類のないゲームに仕上がっている。

同作でアートディレクターを務めた高橋 守氏は、「企画の起ち上げは2014年6月。はじめにコアユーザー層にリーチさせ、そこからカジュアル層に広げていく戦略で、だったらスチームパンクやサイバーパンクがモチーフにできる、という想いがあった」とふり返った。

高橋 守氏(バンダイナムコオンライン)

www.bandainamco-ol.co.jp

撮影:弘田 充

今年46歳で、大友克洋世代だという高橋氏。そこに現代風のスタイリッシュで可愛らしいキャラクターを組み合わせれば、新鮮味を出せるのではないか......と考えたという。「こんな風に、はじめにデザインコンセプトありきで、そこから世界観やビジュアルを考えていきました」(高橋氏)。

企画起ち上げ時に高橋氏が作成した世界観のメモ書き。スチームパンクは以前からゲームで実現したかったモチーフだという

同作の開発上の特徴に、内製スタッフの数をおさえて、外部クリエイターと協力会社を積極的に活用した点がある。キャラクターデザインはイラストレーターのすぱる二等兵氏と、元ナムコのうじなわかつゆき氏に加えて、若手の社内デザイナーを積極登用。4名で高レアリティキャラクター111体のうち9割をデザインした。デザイナーの数を抑えることで、スマホゲームにありがちなタッチの不統一感を回避している。

「当時はカードバトルタイプのゲームが多く、カードごとに絵師が異なるのが一般的でした。これには分業化などのメリットもありますが、自分は家庭用ゲームでの開発が長かったので、違和感がありました」(高橋氏)。

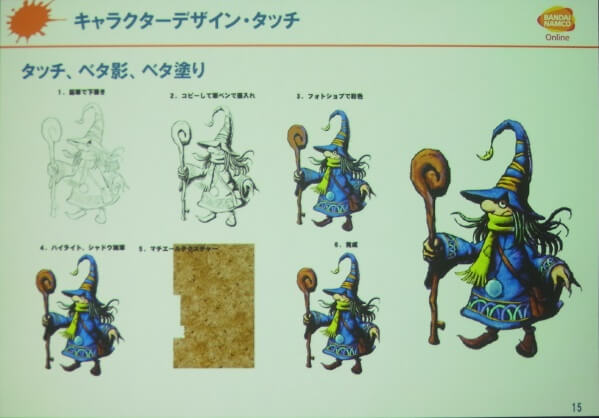

ただし、売り切りの家庭用ゲームと異なり、運営型のスマホゲームでは、ビジュアルアセットの効率的な開発方法を念頭においた設計が求められる。そこで高橋氏が考案したのが、後述する「デザインと清書の分業化」と「ベタ影・ベタ塗り」スタイルだ。これにより他作品との差別化が低コストで可能になった。

「ベタ影・ベタ塗り」でつくられたメインキャラクターたち。画面を見ただけで『グラフィティスマッシュ』だとわかり、開発コストも抑えられる、優れた絵づくりだ

ゲームの舞台は人類が唯一生存する希望の街・バベルだ。人口流入によって何度も建て増しされたという設定で、富裕層が住む上層階。庶民が住む中層階。一部スラム化している低層階に分かれており、それぞれ住民のファッションスタイルも異なっている。上層出身者は中世貴族のような身なり、中層出身者はストリート系、下層出身者はダークで露出度も高めのイメージだ

デフォルメされて、可愛さと不気味さが共存しているモンスターたち。同作の世界観を象徴する「アークライン」や、機械仕掛けのボディといった共通のデザインルールを設定することで、全体としての統一感が保たれている。スチームパンクを取り入れることで、他のゲームには見られないデザインのモンスターも登場させることができた

同作には「アーク」と呼ばれるキーアイテムが登場する。世界の基盤技術となる一方で、爆発的な増殖をとげ、世界を滅ぼす要因にもなった。その後、人類はアークからエネルギーを取り出すことに成功し、それを使って生き延びているという設定だ。アークは背景の様々な場所で登場し、妖しげな美しさを放っている。製作中に軍艦島も取材し、大いに影響を受けたという

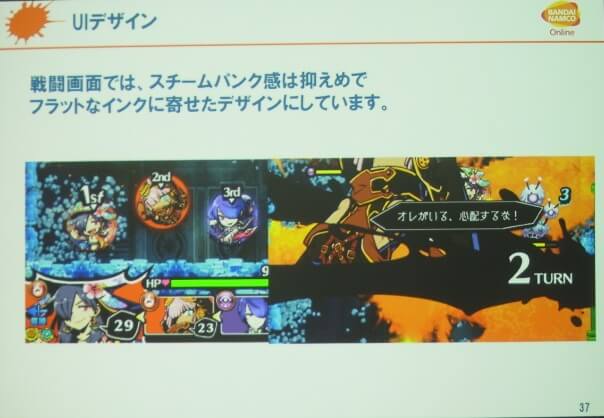

機能面だけでなく世界観を表現する上でも重要なUIデザイン。同作でもメニュー画面などはスチームパンク風とする一方で、バトル画面ではフラットデザインに近いテイストにおさえて、バランスが取られている。また、高橋氏がこだわったのがUIにモニターを出すことだ。モニターがないとファンタジー色が強まってしまい、スチームパンク的なフレーバーを出すのが難しかったという

次ページ:

<2>差別化と効率化を一度にはたしたアートワーク

<2>差別化と効率化を一度にはたしたアートワーク

講演中でもっとも時間を取って説明されたのが、キャラクターデザインと「ベタ影・ベタ塗り」の開発工程だ。高橋氏は「スチームパンク×ファンタジー」のハイコンセプトのもと、「スタイリッシュ・カワイイ・格調が高い(=萌えや媚びによりすぎない)」という3つのキーワードを立て、キャラクターデザインを進めたと語った。

ちなみに若手デザイナーの中には漫画『AKIRA』や『攻殻機動隊』を観ていなかった者もいて、世代間ギャップを感じさせられたという。もっとも高橋氏は「それくらいの方が今の若い人にあったデザインになるはず」(高橋氏)とポジティブにとらえた。若手の新鮮な発想をベテランが技術と経験で支え、量産化をはたしたというわけだ。

社内の若手デザイナーを積極登用した結果、現代風のキャラクターが誕生した

すでに何度も触れているように、同作のアートワークはハッキリとした面線に「ベタ影・ベタ塗り」を組み合わせる、アニメ塗りに近いものだ。影の稜線にベタの黒が描かれ、反射光に紫色が入るタッチで統一されている。高橋氏はこれにより「着彩工程に時間がかからない」、「着彩にスキルがいらない」、「特徴的なタッチなので、省力で似せることができる」、「他との差別化ができる」という4点を挙げた。

その上で高橋氏は本手法を採用した理由として、かつて携わった『セブン〜モールモースの騎兵隊〜』でなじみがあったとあかした。個人的に思い入れのあるタイトルで、手応えを感じていた手法でもあったので、もう一度使ってみたかったのだという。また、キャラクターの武具には世界観を象徴する「アークテクノロジー」や、金属パーツを散りばめた。これにより、様々な文化的背景をもつキャラクターをゲーム中で共存させても、全体としての統一感を保つことができた。

高橋氏がかつて携わり、2000年にPS2で発売された『セブン〜モールモースの騎兵隊〜』。当時はまだ下書きが鉛筆で描かれていたが、ベタ影・ベタ塗りのワークフローは既に完成されていた

キーカラーは「アーク」のカラーである水色と、その補色であるオレンジだ。また、武具には金属パーツを多用しており、スチームパンクらしさを演出している。この2点をうまく活用することで、様々な文化背景をもつキャラクターを登場させても、全体としての統一感を保つことができた

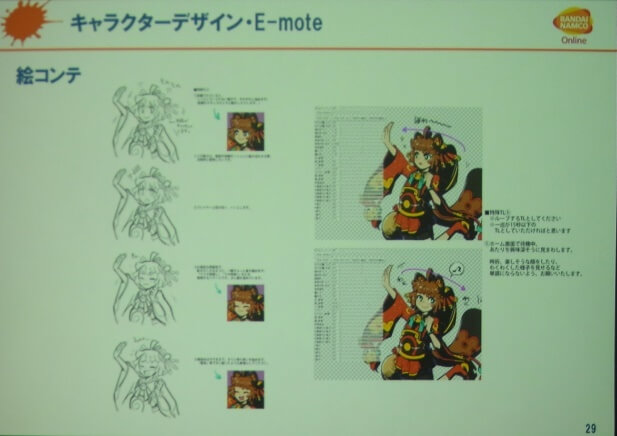

また、同作における縁の下の力もちとなったのが、キャラクターアニメーションツールのE-moteだ。パーツ分けされたPSDデータを読み込むだけで、複雑なセットアップ工程を必要とせず、2Dイラストをアニメーションさせられる。同作にはホーム画面に任意のキャラクターを表示させ、話しかけたり、触ってアクションを楽しんだりする要素があるため、こうしたツールの活用が不可欠だった。その中でも高橋氏は「工数が低く、データ量も少ない」などの優位性から、E-moteの採用を決めたと語った。

エムツーが開発・販売を行なっているキャラクターアニメーションツール「E-mote」。複雑なエフェクトなどを実装するために、開発にはエムツー側に多大な協力を得たという

その一方で重視したのが絵コンテの作成だ。実際のキャラクターアニメーションは協力会社が担当しているため、全キャラクターむけに絵コンテを作成し、齟齬が出にくいようにしたという。「画面をタッチするとキャラクターがその方向に視線を向けるなど、その世界に住んでいる感じを大切にしました」(高橋氏)。このように分業化とツールの活用を進めることで、リリース時から100体以上のキャラクターを揃えることができた。アップデートに伴い、キャラクターの数は現在も増加中だ。

最後に高橋氏は、同作のアートワークがプロジェクト全体を救うことにもつながったと明かした。ポイントは開発期間が延長したこと。少数精鋭でチームを組み、短期で開発とリリースを行うはずが、ここまで延びてしまったのは、ゲームデザインが二転三転したため。「ローグライク風」、「パズル風」など、様々な試作品がつくられてはボツになった。開発チームの人数を抑えたことで予算の浪費も抑えられたが、何ごとにも限度はある。実際、開発中断のリスクも感じられたという。

その一方で、「ここまでアートワークができているのに、プロジェクトを中断してしまうのは惜しい」との評価もあり、結果的にリリースまでこぎつけられたとのこと。勝因はこれまでにも述べてきたように、「一度立てたコンセプトはぶらさない」ことと、「クオリティと効率のバランスをとるために、様々なアイディアを出す」ことだった。その土台を担ったのが、高橋氏のゲーム開発経験だ。ベテランのゲーム開発者ならではの知見が生きた開発事例だったといえる。