教えるよりも、学生から教えられた講師生活

CGW:そんなふうに遠藤さんはゲームクリエイターからアカデミシャンに、過去10年でキャリアチェンジをされてきたわけですよね。ふり返ると2004年にヒューマンアカデミーで講師を始められたのがきっかけで、そこから東京大学大学院で特任講師をされたりと、徐々に教育研究分野での割合が増えていくわけですが、ナムコ時代から研究をしたり、人に教えたりすることが、お好きだったんでしょうか?

遠藤:自分では先生に向いているとは欠片も思っていないんですが、講師業を始めてからずっと成績が良いんです。学生たちの伸びが良かったり、毎年ベストティーチング賞や、ベスト授業賞などをいただいたりしました。だから、適性みたいなものがあるのかもしれません。

ただ、「教えることが好き」というより、「若いやつらが好き」なのかもしれないですね。若者が何かに夢中になったり、がんばったりする様子を見るのが好きなんだと思います。逆に学生に教えたというより、教わったことの方があまりに多くて。

CGW:例えば、どういうことですか?

遠藤:ヒューマンアカデミーの夜間コースで講師をやっていたときのことです。最初は専門学校の夜間コースに通ってくるような学生って、憧れだけで入学して、ゲームつくりの実力もないのに、学校に通えば何とかなると思っている......そんな連中だと思っていたんです。実際に来たのも、そういうレベルの学生がほとんどだったんですけどね。

ところが、たとえそういうレベルであっても、ゲーム開発者になりたいという情熱だけで全てを突破して、問題を解決していく様を目の当たりにしたんですね。実際、ゲーム業界の就職率がものすごく高くて、自分自身も驚いたという。

CGW:何か教える秘訣はありましたか?

遠藤:いやぁ、どうでしょう。毎回「おまえらなんか、二度とゲームをつくらせねえぞ」っていうくらいのテンションで当たっていて。毎回、泣く学生がいましたからね。「辞めれば良いじゃん」、「無理だから」、「お前なんかゲームつくれないよ」と言っていました。でも、やりたいんですって言ってきて。「やりたいんだったら、ここを突破してこなければ無理」って言っていたら、みんなちゃんと突破してきて。最終的に企業の内定を得ていって。すごいなって。

こんなふうに、情熱があって最後まで諦めなければ、目標に到達できるんだなということがわかりました。これが最初の経験ですね。

CGW:自分もゲーム専門学校で非常勤講師をしているので、耳が痛いですね。

DiGRA 2007パネルディスカッション「Game Development in Japan」

遠藤:そんなふうにヒューマンアカデミーで教えていたのを、ちょうど馬場先生が見てくれていて、声がけをしていただき、東京大学大学院のコンテンツ創造科学産学連携教育プログラムで特任講師をすることになりました。ここでは授業で何が本当に大事なのか。何を教えなければいけないのかについて、学生が教えてくれたんですよ。

最初の授業で「何を教えていいか、よくわかんないんだよね」って言ったんです。そうしたら、「ネットで調べたり、本を読んだりしてわかるようなことを教えてもらう必要は、いっさいありません。次までにこの本を読んどけ、次までにこれができるようになっとけで、できます。それではわからないものが知りたいんです」って言われて。驚かされました。

その一方で授業をしたり、一緒にゲームを遊んだりする中で、ゲームの面白さは頭で考えるだけではダメで、実際に遊んでみなければわからないことに、改めて気づかされました。

CGW:どういったことでしょうか?

遠藤:既存のゲームをアレンジする演習をしたときのことです。東大の大学院に通うような学生なので、みんな器用に、面白くするんですよね。「論理的に考えて、面白い要素を入れました、これで面白いはずです」って、みんな言うんです。それで「ああ、そうなんだね。じゃあ、もう1回プレイしてみてよ」っていったら、「ええ? まだやるんですか」って返してきたことがあって。

「あのさあ、面白いとさあ、自然と徹夜したりしない? まだやるんですかっていうことは、君らがつくったものは、面白くないんだよ」といったら、渋い顔をしていましたね。

そんなふうに、頭で考えて面白いことと、実際に面白く感じることは別だということが、改めてわかりました。そこで講義主体から、演習主体に授業のあり方を変えていって。ゲーム教育の現場で使える、わかりやすい演習をどうやってつくっていくかに注力していきました。

CGW:博士論文にも「書き込み式ループ双六演習」、「七並べを使ったゲームAI作成演習」、「ラピッドプランニング演習」、「要素分析演習」が掲載されていますね。自分も専門学校の演習で使わせていただいています。

遠藤:属人性がなくて、ゲーム教育の現場で使えるメソッドみたいなものをちゃんと残していくっていうのはすごく大事なことなので。これからも考えていきたいですね。

CGW:東大の先生は何年間やられたんですか?

遠藤:全5年のプログラムで、そのうち4年とちょっとですね。

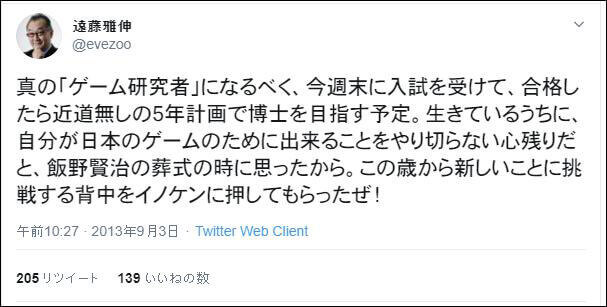

CGW:ということは、ゲームクリエイターの飯野賢治さんが2013年に亡くなられたときは、ちょうど東大で講師をされていた時期にあたるんですね。Twitterでツイートもされていましたが、飯野さんの逝去が遠藤さんのキャリアに影響を与えられたような気がします。

遠藤氏のTwitterより

twitter.com/evezoo/status/374705180031197184

遠藤:そのとおりですね。

CGW:自分も雑誌『ゲーム批評』で飯野さんには大変お世話になりましたが、2000年以降に飯野さん自身がゲーム開発の第一線から退かれていく中で、直接お会いしないままになってしまいました。遠藤さんはご親交があったんですか?

遠藤:牛を食べに行ったりしていますね。イノケン(飯野賢治氏)が米沢牛のプロモーションをしていたことがあるんです。それで「牛を食べましょうよ。米沢牛が美味いですよ」と言われて、食べに行ったかな。「何をやってるんだよお前は」、「これも、ゲームデザイナーの仕事ですよ」って言っていましたね。その頃から彼はゲームデザイナーの多様性について考えていて。それは僕も同じなんです。何でもできてこそゲームデザイナーだっていう。

CGW:いわゆるシリアスゲームやゲーミフィケーション的なものという意味ですか?

遠藤:いや、何だろうな。クリエイターとして、ゲームをつくる技術を全部もってないと、そもそも駄目だろう、みたいな感じですね。自分も『ゼビウス』で企画とプログラムに加えて、ドット絵を自分で打ちました。他に『ケロケロキング』(2000)や『動物番長』(2002)のマップのモデリングなども、自分でやっていますね。

CGW:驚きました。

遠藤:よく「自分は絵が描けないから、デザイナーに任せる」というゲームデザイナーがいるじゃないですか。その一方で、「このゲームは自分の作品です」的なことを言ったりする。おいおい、デザイナーに任せたら、自分のゲームじゃないよなって。

CGW:いわんや米沢牛のプロモーションも、ゲームデザイナーはできるってことですね。

遠藤:他に通信販売のプロモーションなんかも、彼はやっていたかな。それもまた、ゲームデザイナーという自覚の下でやっていたんですよね。

自分にしかできないことって何だ?

CGW:そんなふうに多方面で活躍されていた飯野さんが亡くなられたことに対して、考えるところがあったということですね。

遠藤:一番大きいのは、彼が心筋梗塞で亡くなったことですね。僕もちょうどその頃、心電図に心筋梗塞の兆候が出ていました。今だに高血圧とか、高脂血症とか、いろいろな病気を抱えながら生活しています。そんなふうに、自分も心筋梗塞で死ぬリスクが高いんですね。今だと新型コロナウイルスにかかると、たぶん死んじゃうんで。普段から注意しています。

そうしたこともあって、イノケンともあろうものが、コロッと亡くなってしまったことで、自分もいつかこういう日が来るかもしれない感じがあって。マンガ『若ゲのいたり~ゲームクリエイターの青春~』(作者:田中圭一)でも描かれましたが、息子に「俺も突然、亡くなっちゃうかもしれないな。お前あと頼むよ」と言ったら、「亡くなっちゃうってわかるんだったら、お父さんはお父さんにしかできないことを、ちゃんとやりなよ」っていわれて。学術に進んだのは、それがきっかけでした。

自分にしかできないことって、ゲームをつくることなんだろうか。でも、ゲームつくりなら他の人もやってくれてるし。僕はほかの人がつくったゲームでも、楽しく遊べるんですよね。それよりも、もう一段高いところで、何かやらなきゃダメかなって、そんなふうに思うようになりました。

他に、これまで「後から来る人たちに背中を見せたい」という思いで仕事をしてきたので、常に「追いかけられる背中であり続けたい」っていうのもありましたね。じゃあ、どうするかっていうときに、日本のゲームとは何なのかについて、きちんと形にしておきたいなって。一番ムカつくのは、アメリカの若い研究者とかに、「日本のゲームは30年遅れてる」っていわれること。でも、博士号がなければ「30年遅れてるんじゃなくて、お前らがわからないだけだよ」って、言えないんですよね。

CGW:ちょうど日本のコンソールゲームが地盤沈下を続けていた時期でした。

遠藤:当時は書籍『ルールズ・オブ・プレイ』とか、バカにしてたんですよ。こんなもん読んでも、どうなるものかなあって。でも、学術レベルで真正面からやっていく上で、先行研究や先行者の知見との接合性について考えていくうちに、だんだんと意識が変わっていきました。

よく「研究とは、みんなで石を積んでいきながら、山をつくるようなものだ」と言われますよね。いきなり大きすぎる石を積んでも、下の石と見合わないで崩れてしまう。逆に石垣の要石のように、一見すると目立たなくても、全体を支える重要な石もある。そうした要石をつくって配置するのが、一番カッコいいかなって思うようになりました。じゃあ、日本のゲームの中でそういう石って何で、どの位置にあたるのか、考えてみようって。

実際、日本のゲームについて、誰もできないような基礎的な研究をできる力があるのは、もう自分だけだと自負しています。ゲームを研究している人はたくさんいますが、ゲームの何たるかを知るにはゲームをつくる経験が必要で、そうした知見がない研究者の研究はベースになりにくいですよ。それに対して、僕は少なくともミリオンセラーのゲームを何本かつくった経験がある。そうした立場の人間が、学術界で研究をしていくことで、他の人にはできないことができると思ったんです。

CGW:ただ、博士号を取得するにはそれなりのエネルギーが必要ですよね。何かエネルギーを持続させるための燃料のようなものはありましたか?

遠藤:CEDEC 2013の「『日本のゲームが海外に通用しない』なんてウソだ!~大人気の日本コンテンツの実態~※なんと日本語セッション!」と、「日本のゲームでもっと遊びたい!~ヨーロッパから日本のゲームクリエイターへのエール~※なんと日本語セッション!」が、そうした思いを後押しをしてくれました。フランス人ジャーナリストのフロラン・ゴルジュさんと、TVディレクターのアン・フェレロさんが登壇し、僕も後者にゲスト出演しました。

このセッションでは、2人がフランス人ゲーマーを対象としたアンケートをネットで実施し、6,400人以上の声を集めたものを発表してくれたんですよね。ここから得たエネルギーはものすごく大きかったです。僕自身、それまで海外=アメリカだと思っていたんですよ。実際、マーケットの規模感からいえば、アメリカが圧倒的でしたからね。

このセッションや、ドイツの学会で講演した経験などを通して、ヨーロッパの人たちの考え方が、アメリカ人とはちがうことがわかってきました。じゃあ、ひるがえって日本のゲームはどうなんだと。日本というものを、もう少し文化として捉えないとダメじゃないかと。それができるのは、自分だけだろうなって。

CGW:飯野さんが亡くなられた翌年に、東京工芸大学でゲーム学科の教授に就任されたのも、何か巡り合わせを感じますね。

遠藤:ゲーム学科にはナムコ時代の先輩である岩谷 徹さんがいて、それまで何回かゲスト講義をしていたんです。そうした中で、「大学の方、忙しそうだけど、大丈夫なの?」って聞いたら、「いやもう、困っているんだよね」って言われて。「しょうがないなあ、助けに行ってやろうか」、「来てくれるの?」とやりとりが続いて。この後、何をしようかって考えているときに、そんなふうに声をかけてもらったことが、きっかけになりました。

着任して、すごく良かったことがあります。それが日本のどの大学のどの学科よりも、ゲームに対して正面から取り組める環境があったことです。そもそも日本にはゲーム学科が工芸大しかないんですよね。デジタルゲーム学科ではないので、アナログゲームを研究しても良い。ゲームをメディアと絡めて論じたり、研究したりする必要もない。そのため、研究の幅がどんどん広がっていきました。

DiGRA 2019 第9回年次大会

CGW:それと同時に東京工科大学で大学院生になられました。

遠藤:最初は九州大学の源田悦夫先生(現・神戸芸術工科大学 芸術工学部 教授)のところで勉強しようと思ったんです。芸術と工学の融合について、真面目に研究されている方なんですね。ただ、お願いしたら、「あと数年で大学を退職するので、博士課程の学生を指導できないんだよ」って言われて。余談ですが源田先生のお父さんが、千葉大学の工学部で教授をされていたんですね。僕も千葉大の工学部を卒業したので、そういったご縁から親近感もありました。

ただ、そういった理由で源田先生がダメだと。そこで次に立命館大学の吉田 寛先生(現:東京大学大学院人文社会系研究科 准教授)の門を叩こうとしました。吉田先生はゲームとナラティブに関する研究をされていて、当時は自分もナラティブが日本のゲームらしさだと思っていたので、そこを掘ってみようと。ところが、ここもまたダメで。立命館大学大学院の映像研究科には当時、社会人入学の制度がなかったんです。そのため修士号を他の大学院で取得する必要がありました。

ただ、それまで論文をきちんと書いたことがなかったんですね。そんな人間が博士課程からポンと入っても無理なことはわかっていました。そこで修士課程で論文を書く勉強をさせてもらおうと思って。自分と価値観が近しい先生を探して、東京工科大学の三上浩司先生にお願いした次第です。ちょうど三上先生が博士課程の学生を指導できる「Dマル合」の資格をとられたこともあり、受け入れていただけました。

CGW:タイミングが良かったですね。

遠藤:そんなふうに研究を始めてから、ゲームデザインはナラトロジーじゃなくて、ソフトウェアエンジニアリングそのものだってことに気がつきました。実際、ゲームデザインは工学を筆頭として、文学、心理学、行動経済学、音楽学、芸術学など、様々な要素が多岐にわたっていますよね。そこで博士課程に進むときに、工科大に残ることにしました。