人気ゲーム『ゼビウス』(1983)、『ドルアーガの塔』(1984)などの生みの親として知られるゲームクリエイター・遠藤雅伸氏(東京工芸大学)が、2020年3月に博士号(工学)を取得した。博士論文「ゲーム道に通じるユーザーの振る舞いとゲームデザインへの応用」は、近く国会図書館で公開される予定だ。

本論文には大きく3つの意味がある。第一にゲームデザインについて、工学的な見地から行われた研究成果がまとめられていること。第二に自身のゲームデザイナーとしての知見が、存分に活かされた内容になっていること。そして第三に日本のゲーム文化のユニークさに光を当てていることだ。

今やゲーム業界出身の実務家教員は珍しくないが、遠藤氏のように博士号を取得した例は少ない。特にゲームデザイン分野については、国内で初の快挙と言えるだろう。そこで学位取得を記念して、産業界から学術界に転身した経緯や、研究のモチベーションなどについて話を聞いた。

INTERVIEW_小野憲史 / Kenji Ono

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada

PHOTO_遠藤雅伸 / Masanobu Endo

学位取得で海外の研究者と対等に議論できるようになった

CGWORLD(以下、CGW):学位取得おめでとうございます。率直なご感想というか、お気持ちをひと言お願いします。

遠藤雅伸氏(以下、遠藤):55歳で大学院生になって、そこから6年間かかりました。最初は5年計画(修士2年+博士3年)でしたが、忙しすぎて1年余計にかかっちゃいましたね。小学生と同じだけの時間を費やして、得たものは何なのかといわれるとなかなか難しいんですけど。別に博士号を取っても、それだけでは食えないんで。その一方で、博士号がないと学術では話にもならない。

-

-

遠藤雅伸/Masanobu Endo

東京工芸大学芸術学部ゲーム学科教授博士(工学)

1959年、東京都出身。1981年に株式会社ナムコに入社し、『ゼビウス』、『ドルアーガの塔』などの開発に携わる。1985年、株式会社ゲームスタジオを設立。幅広いジャンルのゲーム開発を手がけ、「ゲームの神様」の異名を取る。株式会社ゲームスタジオ創業者・相談役、日本デジタルゲーム学会副会長、宮城大学事業構想学部デザイン情報学科客員教授、株式会社JAGMO名誉会長、明治大学総合数理学部客員教授

evezoo.net

(写真提供:遠藤雅伸氏)

CGW:遠藤さんがアカデミックの方に進まれた2010年前後というのは、日本デジタルゲーム学会(DiGRA JAPAN)が発足したり、東京工芸大学にゲーム学科ができたりと、国内でゲームのアカデミズムや産学連携が大きく前進した時期だったと思うんですね。

遠藤:そうですね。

CGW:その過程で数多くの方々が産業界から学術界に籍を移されて、ゲーム業界出身の研究者が急増した印象があります。もっとも、その中で学位まで取得されたのは、ことゲームデザインの分野でいえば、遠藤さんが初めてだと思うんですね。

遠藤:はいはい。

CGW:そんなふうに、遠藤さんにとってみれば小さな一歩かもしれませんが、ゲーム業界全体でいえば大きな一歩かなと思うんですが、いかがでしょうか?

遠藤:実際、日本人のゲーム研究者で世界と太刀打ちできるレベルの人って、ゲームデザインの分野ではいないんですよね。博士号を取得してゲームをつくってる人はいます。その一方で、ゲーム開発の実績があって、博士号をもっている人は、日本ではいないんですよ。

僕は自分が実務家教員として大学教授になるとき、准教授だったら修士号、教授だったら博士号をもっているのが前提だと思っていたんです。だから自分も博士号を取ろうと思いました。芸術系の大学だと、学術に準じる業績で教員の資格を担保する傾向もありますが、それだけだと学術がおろそかになってしまいますよね。

そんな中で僕が東京工芸大学が好きなのは、工学と芸術の融合を理念に掲げているところにあります。これって、まさにゲームそのものだと思っているんですよ。自分も作品の実績で先生になったんですが、自分は芸術だけでなく、工学という部分を真面目に捉えています。工学の分野で博士号を取ったのも、ゲームデザインはソフトウェアエンジニアリングだという考え方からです。

こんなふうに芸術と工学の両方が揃うと、国際学会でもバカにされないですみます。自分もゲームクリエイターとしては尊敬される立場にあると自負しています。自分がつくったゲームは、世界の人たちにも知られていますから。だからといって、学術的にどうこうっていうレベルではないんですよね。学術的な裏打ちがないまま発言しても、ゲームのゲの字もつくったことがないような若手の海外の研究者に、「それはまあ、一個人の意見としてはありがたく拝聴します」と言われちゃうんで。

CGW:住んでいる世界がちがいますからね。

遠藤:画面の背景にも映っていますが、「ENDOH, Masanobu Ph.D」このPh.Dがすごく大切なんです。博士(工学)、Doctor of Engineeringですね。アカデミズムでは、これがついていないと人間と見なされないんで。

インタビューはZoom上で行われた

CGW:エンジニアリングという点が重要なわけですね。

遠藤:そうですね。僕は東京工芸大で実務家教員として教授職をやりながら、東京工科大学の大学院で社会人学生をする生活を、過去6年間続けてきました。工科大ではメディア系の学位を取ることもできましたが、ゲームデザインはソフトウェアエンジニアリングだと思っているので、そちらの道は選びませんでした。ゲームを試作して、評価してもらって、分析してという、エンジニアリング的な実験手法を選択したのも、そうした理由からです。

CGW:博士論文のタイトルには「ゲーム道に通じるユーザーの振る舞いとゲームデザインへの応用」とありますが、この研究でどういった知見が得られたのでしょうか?

遠藤:日本人ってゲームの遊び方が変なんですよ。ゲームの遊び方について調べていくと、いろいろなことが見えてくるんですね。それらを深掘りしていくうちに、世界の人たちとちがう遊び方をしていることがわかってきたんです。それが何かを分析していくうちに、ロジェ・カイヨワの書籍『遊びと人間』に行き当たりました。

もっとも、よく引用される「アゴン(競争)」、「アレア(運)」、「ミミクリ(模倣)」、「イリンクス(眩暈)」の4分類ではなく、「ルドゥス」と「パイディア」によって分類する考え方です。

CGW:カイヨワはルドゥスを「恣意的だが強制的でことさら窮屈な規約に従わせる力」、パイディアを「即興と歓喜の間にある、規則から自由になろうとする原初的な力」と定義していますね。

そのうえで、遊びを「ルドゥスとパイディアという二つの力を対極として位置づけられた活動」と定義しました。

また、レスリングとじゃれつき遊びのように、本質的には同じ遊びでも、ルドゥス寄りの遊びと、パイディア寄りの遊びがあるといった具合に、濃淡があるとしました。

遠藤:そうですね。ただ、いつの間にか日本ではルドゥスとパイディアよりも、アゴン・アレア・ミミクリ・イリンクスのほうが有名になってしまった。研究を進めていくうちに、実はそれは反対なんじゃないかと思うようになったんです。

僕の博士論文も、そうした考え方がベースになっています。

研究の結果、ビデオゲームではルドゥスの原理で遊ぶプレイヤー「ルドゥサー(Luduser)」と、パイディアの原理で遊ぶ「パイディアン(Paidian)」がいると結論づけました。というのも、日本人は飛び抜けてパイディアンの比率が高いんです。海外ではパイディアンがほとんど見られないのに、日本では50%近くがパイディアンなんですよ。調査によって、そういうデータが出てきました。

CGW:興味深いですね。どこからそうした結論が導き出されたのですか?

遠藤:最初にパイディアンの存在に気がついたのが、2014年に書いた論文「ひとはなぜゲームを途中でやめるのか? ―ゲームデザイン由来の理由―」です。修士課程に入って、初めて行なった研究でした。博士論文では第二章にまとめています。

CGW:DiGRA JAPANの2014年度夏期研究大会で発表されましたね。SNSなどを通じて、ゲームを途中で止めた理由について広く体験談を募集されました。

遠藤:1,553件の有効データをもとに、離脱理由を14分類64要素にまとめました。そこから追加調査を行い、離脱理由を重要な順に、15種類に整理しました。トップ3が「ブランク(何らかの理由でゲームを中断後、再開していない)」、「生活変化(結婚・就職・出産などでゲームから離れる)」、「単純作業(同じことのくり返しで作業感が募る)」で、なるほどと。

CGW:改めてデータで示されると、説得感がありますね。

遠藤:その一方で「意図的停滞」と「自己目標の達成」という、直感的に理解しにくい理由が統計上、無視できない量で出てきたんですね。前者は「ゲームのクリア直前で意図して止めてしまう」こと。後者は「自分で勝手に目標を設定して、それを達成した時点で止めてしまう」ことに相当します。

CGW:具体的にはどんなことでしょうか?

遠藤:例えばRPGなどでは、ラスボスと戦って、それに勝つことがゲームの目的ですよね。ラスボスを倒した瞬間が一番面白いわけじゃないですか。ところが、「ラスボスを倒すとゲームが終わってしまうので寂しい」、「いつまでも、この世界で敵と戦い続けていたい」などの理由で、クリアの一歩手前で止めてしまう人たちがいる。これが「意図的停滞」です。

CGW:そういえば、うちの妻もアニメ『カウボーイビバップ』の最終回を観ずに、止めてしまいました。終わってしまうのが嫌だからって。

遠藤:まさにそんな感じですね。僕も最初は「そんなわけないだろう、ラスボスを倒してこそRPGじゃないか」と思っていたんですが、よくよく考えてみれば自分も『FINAL FANTASY VIII』では、ラスボス手前でゲームを止めているんですよ。なんだ、自分もそうだったんだって。

CGW:なるほど。

遠藤:「自己目標の達成」では、これもRPGでたとえれば、ゲームのクリアそっちのけで、延々とレベル上げにいそしんだり、アイテム収集にいそしんだりするプレイヤーがいますよね。そういったプレイヤーにとっては、自分が決めた目標を達成することが重要で、本来の目的であるクリアなんか、どうでも良くなっているわけです。他に恋愛シミュレーションでヒロインを攻略したら、あとは浮気にあたるからといって、そこでゲームを止めてしまうとか。

CGW:特殊な制約を課して遊ぶ「縛りプレイ」や、ゲームセンターでハイスコアではなく、「他人に見せる」プレイを極めようとする人たちもいますね。

遠藤:そうですね。ただ、なぜそうした心理が働くプレイヤーがいるのか、良くわからなかったんです。そんな中、ドイツで2016年に行われたReplaying Japanという学会に招待されて、基調講演を行なったとき、大きなヒントをいただきました。当時東京大学にいて、今は立命館大学の先端総合学術研究科にいらっしゃるマーティン・ロート先生と雑談する中で、「日本人がそうした遊び方をするのはよくわかる。日本人がもつ東洋的な思想だし、禅につながる道だよねって」と言われて、驚いたんです。

英語にも「Self Improving」という言葉がありますよね。自分を高めるための行為です。そういう考え方に日本人は昔から慣れ親しんでいる。相手に勝つためにトレーニングするのではなくて、自分を高めに上げるために鍛錬する、鍛錬の結果として勝利という結果がついてくる、などは好例です。

CGW:そこにつながるわけですね。

遠藤:また、日本の武芸道には「残心」という概念があります。特に茶道における残心が、意図的停滞に近いと考えられます。お茶会が終わって客を見送った後で、お茶会のことを思い出しながら主客が1人でお茶をたてて、相手との絆を深めていくことを指します。この作法がラスボス手前でRPGを止めて、いつまでもその世界に浸っていたいという感覚に近いんじゃないかなあと。

そんなふうに、Replaying Japanでヒントをいただいたことが刺激になって、博士課程でさらに研究を進めていった結果、前述したルドゥサーとパイディアンという考え方にたどり着きました。また、ルドゥサーを3種類に分類しました。

CGW:ルドゥサーとパイディアンについて、改めて整理したいのですが。

遠藤:「勝つことが正義」と考えて、そのように振る舞うプレイヤーがルドゥサーです。そのうえでルドゥサーを「フェアプレイヤー」、「アンフェアプレイヤー」、「チーター」に分類しました。

フェアプレイヤーはルールもマナーも守って勝利を目指すプレイヤーで、対戦ゲームであればイコールコンディションが前提。純粋にゲームを競技として楽しむ層ですね。これに対してアンフェアプレイヤーは、ルールが許す範囲であれば、ゲーム内外でのツールの利用や情報戦も辞さない層。オンラインゲームに勝利するためなら、最高スペックのPCと高速回線を用意するのが当たり前だと考えます。最後にチーターは勝つために、ルールとマナーを飛び越えてしまう層。パラメータの改ざんや通信データの割り込みなども気にしない集団です。

これに対してパイディアンは、「面白ければ何でもいい」という感じで、勝利に固執していないプレイヤーです。ゲームに新しい体験を求めたり、癒やし効果やリラックスを求めたり、ゲーム本来の目的とは外れて自己表現を追求する層です。こうしたプレイヤーにとっては、時間制限やゲームオーバーといった、ゲーム本来がもつルールが邪魔になることもあります。

CGW:先ほど日本人はパイディアンの割合が半数にのぼると言われていましたね。

遠藤:その後の研究で、日本人41人と外国人20人に対して、意図的停滞に関するインタビュー調査を行いました。それによると日本人の20人が「理解はできるが自身は行わない」、21人が「理解できるし、自分も行なった経験がある」と回答しました。それに対して外国人は18名が「理解できない」、2名が「理解はできるが自身は行わない」と回答し、対照的な結果になりました。また、この2名は日本語に堪能な日本文化の研究者と、日本のポップカルチャーのジャーナリストであり、意図的停滞は日本に固有な概念だとコメントしました。

ただ、ひとくちに海外といって括ることもできないと思っていて。博士論文を発表した後、海外の人とディスカッションしていく中で、それぞれの国や地域でいろいろな事例が聞かれたんです。その結果、北欧の人たちには、比較的パイディアン的な遊び方をする人が多いような印象を受けました。ルドゥサーとパイディアンの国際比較については、引き続き研究していきたいですね。

CGW:ものすごく乱暴にまとめてしまうと、博士論文で得られた知見は、「日本人ゲーマーの中にあるパイディア性の再発見」みたいな感じでしょうか?

遠藤:そうですね。そのため草稿では「ルドロジー・イズ・ノット・イナフ」と書いたんですよ。ルドゥスとはちがう、パイディア的な要素が日本人には多くて、それが日本の特徴になっていることがわかったので。その一方でゲーム研究の多くは、ルドロジー(ルドゥス/遊び・ゲームについて研究する学問分野のこと)に立脚しているんですね。でも、ルドロジーだけでは計れないものが、そこにはあるだろう。それがパイディオロジーみたいなものではないかと考えたんです。

ただ、その話を元東京大学の馬場 章先生にしたところ、苦言を呈されました。もともとルドロジーも、ナラトロジー(物語論)という概念から分化して成立した経緯があるんです。ゲーム研究がこれまで蓄積してきた成果なんですね。それに対していきなりパイディオロジーと言ってしまうと、ルドロジーとのちがいを、全て論理的に説明していく必要がある。「この一文だけで世界から叩かれますよ」って。

CGW:なるほど。

遠藤:それよりもルドロジーを広く捉えて、日本のゲーム文化をより深く理解するための、ルドロジーの別の一面だとした方が良いだろう。幸いにして日本には良い言葉がある。それが「道」である。だから「ゲーム道」と言った方がいい。日本人だったら、誰でもうすうす想像がつくし、世界の人にもわかりやすいからって。

CGW:それで論文のタイトルに「ゲーム道」という単語があるんですね。

遠藤:最初は「そんなカッコ悪い名称は使いたくないです」って断ったんですが、「そのカッコ悪い名称を使った論文が、世界で認められる可能性があるとするならば、遠藤さんしかいない」と言われて、理解しました。だから自分で「ゲーム道」と言っておきながら、いまだに恥ずかしかったり、気持ち悪かったりするんです。

DiGRA2019インタラクティブ発表

CGW:立命館大学で2019年の夏に開催された国際学会「DiGRA 2019」で、ポスター(インタラクティブ)発表をされたとき、初めて「ゲーム道」という用語を使われましたね。

遠藤:世界中の研究者が参加するので、良いタイミングだと思って。ポスターだけでなくハンズアウトにして、いろいろな人に配りました。ルドゥサーのフェアプレイ・アンフェアプレイという分類に共感してくれた人がいたり、今まで説明が付かなかった遊ばれ方が、ゲーム道ということで説明がつくため、すごく良いとコメントしてくれた人がいたりと、おしなべて高評価でした。そこで、もう少しちゃんと取り組む必要があるなと思って。最終的に博士論文にまとめました。

[[SplitPage]]教えるよりも、学生から教えられた講師生活

CGW:そんなふうに遠藤さんはゲームクリエイターからアカデミシャンに、過去10年でキャリアチェンジをされてきたわけですよね。ふり返ると2004年にヒューマンアカデミーで講師を始められたのがきっかけで、そこから東京大学大学院で特任講師をされたりと、徐々に教育研究分野での割合が増えていくわけですが、ナムコ時代から研究をしたり、人に教えたりすることが、お好きだったんでしょうか?

遠藤:自分では先生に向いているとは欠片も思っていないんですが、講師業を始めてからずっと成績が良いんです。学生たちの伸びが良かったり、毎年ベストティーチング賞や、ベスト授業賞などをいただいたりしました。だから、適性みたいなものがあるのかもしれません。

ただ、「教えることが好き」というより、「若いやつらが好き」なのかもしれないですね。若者が何かに夢中になったり、がんばったりする様子を見るのが好きなんだと思います。逆に学生に教えたというより、教わったことの方があまりに多くて。

CGW:例えば、どういうことですか?

遠藤:ヒューマンアカデミーの夜間コースで講師をやっていたときのことです。最初は専門学校の夜間コースに通ってくるような学生って、憧れだけで入学して、ゲームつくりの実力もないのに、学校に通えば何とかなると思っている......そんな連中だと思っていたんです。実際に来たのも、そういうレベルの学生がほとんどだったんですけどね。

ところが、たとえそういうレベルであっても、ゲーム開発者になりたいという情熱だけで全てを突破して、問題を解決していく様を目の当たりにしたんですね。実際、ゲーム業界の就職率がものすごく高くて、自分自身も驚いたという。

CGW:何か教える秘訣はありましたか?

遠藤:いやぁ、どうでしょう。毎回「おまえらなんか、二度とゲームをつくらせねえぞ」っていうくらいのテンションで当たっていて。毎回、泣く学生がいましたからね。「辞めれば良いじゃん」、「無理だから」、「お前なんかゲームつくれないよ」と言っていました。でも、やりたいんですって言ってきて。「やりたいんだったら、ここを突破してこなければ無理」って言っていたら、みんなちゃんと突破してきて。最終的に企業の内定を得ていって。すごいなって。

こんなふうに、情熱があって最後まで諦めなければ、目標に到達できるんだなということがわかりました。これが最初の経験ですね。

CGW:自分もゲーム専門学校で非常勤講師をしているので、耳が痛いですね。

DiGRA 2007パネルディスカッション「Game Development in Japan」

遠藤:そんなふうにヒューマンアカデミーで教えていたのを、ちょうど馬場先生が見てくれていて、声がけをしていただき、東京大学大学院のコンテンツ創造科学産学連携教育プログラムで特任講師をすることになりました。ここでは授業で何が本当に大事なのか。何を教えなければいけないのかについて、学生が教えてくれたんですよ。

最初の授業で「何を教えていいか、よくわかんないんだよね」って言ったんです。そうしたら、「ネットで調べたり、本を読んだりしてわかるようなことを教えてもらう必要は、いっさいありません。次までにこの本を読んどけ、次までにこれができるようになっとけで、できます。それではわからないものが知りたいんです」って言われて。驚かされました。

その一方で授業をしたり、一緒にゲームを遊んだりする中で、ゲームの面白さは頭で考えるだけではダメで、実際に遊んでみなければわからないことに、改めて気づかされました。

CGW:どういったことでしょうか?

遠藤:既存のゲームをアレンジする演習をしたときのことです。東大の大学院に通うような学生なので、みんな器用に、面白くするんですよね。「論理的に考えて、面白い要素を入れました、これで面白いはずです」って、みんな言うんです。それで「ああ、そうなんだね。じゃあ、もう1回プレイしてみてよ」っていったら、「ええ? まだやるんですか」って返してきたことがあって。

「あのさあ、面白いとさあ、自然と徹夜したりしない? まだやるんですかっていうことは、君らがつくったものは、面白くないんだよ」といったら、渋い顔をしていましたね。

そんなふうに、頭で考えて面白いことと、実際に面白く感じることは別だということが、改めてわかりました。そこで講義主体から、演習主体に授業のあり方を変えていって。ゲーム教育の現場で使える、わかりやすい演習をどうやってつくっていくかに注力していきました。

CGW:博士論文にも「書き込み式ループ双六演習」、「七並べを使ったゲームAI作成演習」、「ラピッドプランニング演習」、「要素分析演習」が掲載されていますね。自分も専門学校の演習で使わせていただいています。

遠藤:属人性がなくて、ゲーム教育の現場で使えるメソッドみたいなものをちゃんと残していくっていうのはすごく大事なことなので。これからも考えていきたいですね。

CGW:東大の先生は何年間やられたんですか?

遠藤:全5年のプログラムで、そのうち4年とちょっとですね。

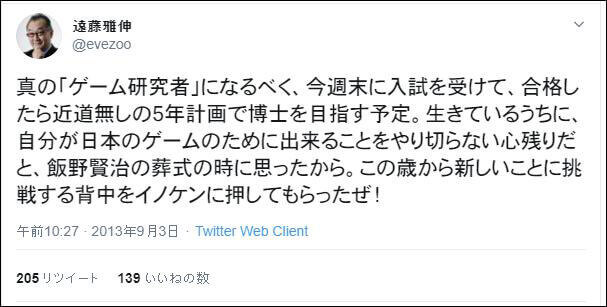

CGW:ということは、ゲームクリエイターの飯野賢治さんが2013年に亡くなられたときは、ちょうど東大で講師をされていた時期にあたるんですね。Twitterでツイートもされていましたが、飯野さんの逝去が遠藤さんのキャリアに影響を与えられたような気がします。

遠藤氏のTwitterより

twitter.com/evezoo/status/374705180031197184

遠藤:そのとおりですね。

CGW:自分も雑誌『ゲーム批評』で飯野さんには大変お世話になりましたが、2000年以降に飯野さん自身がゲーム開発の第一線から退かれていく中で、直接お会いしないままになってしまいました。遠藤さんはご親交があったんですか?

遠藤:牛を食べに行ったりしていますね。イノケン(飯野賢治氏)が米沢牛のプロモーションをしていたことがあるんです。それで「牛を食べましょうよ。米沢牛が美味いですよ」と言われて、食べに行ったかな。「何をやってるんだよお前は」、「これも、ゲームデザイナーの仕事ですよ」って言っていましたね。その頃から彼はゲームデザイナーの多様性について考えていて。それは僕も同じなんです。何でもできてこそゲームデザイナーだっていう。

CGW:いわゆるシリアスゲームやゲーミフィケーション的なものという意味ですか?

遠藤:いや、何だろうな。クリエイターとして、ゲームをつくる技術を全部もってないと、そもそも駄目だろう、みたいな感じですね。自分も『ゼビウス』で企画とプログラムに加えて、ドット絵を自分で打ちました。他に『ケロケロキング』(2000)や『動物番長』(2002)のマップのモデリングなども、自分でやっていますね。

CGW:驚きました。

遠藤:よく「自分は絵が描けないから、デザイナーに任せる」というゲームデザイナーがいるじゃないですか。その一方で、「このゲームは自分の作品です」的なことを言ったりする。おいおい、デザイナーに任せたら、自分のゲームじゃないよなって。

CGW:いわんや米沢牛のプロモーションも、ゲームデザイナーはできるってことですね。

遠藤:他に通信販売のプロモーションなんかも、彼はやっていたかな。それもまた、ゲームデザイナーという自覚の下でやっていたんですよね。

自分にしかできないことって何だ?

CGW:そんなふうに多方面で活躍されていた飯野さんが亡くなられたことに対して、考えるところがあったということですね。

遠藤:一番大きいのは、彼が心筋梗塞で亡くなったことですね。僕もちょうどその頃、心電図に心筋梗塞の兆候が出ていました。今だに高血圧とか、高脂血症とか、いろいろな病気を抱えながら生活しています。そんなふうに、自分も心筋梗塞で死ぬリスクが高いんですね。今だと新型コロナウイルスにかかると、たぶん死んじゃうんで。普段から注意しています。

そうしたこともあって、イノケンともあろうものが、コロッと亡くなってしまったことで、自分もいつかこういう日が来るかもしれない感じがあって。マンガ『若ゲのいたり~ゲームクリエイターの青春~』(作者:田中圭一)でも描かれましたが、息子に「俺も突然、亡くなっちゃうかもしれないな。お前あと頼むよ」と言ったら、「亡くなっちゃうってわかるんだったら、お父さんはお父さんにしかできないことを、ちゃんとやりなよ」っていわれて。学術に進んだのは、それがきっかけでした。

自分にしかできないことって、ゲームをつくることなんだろうか。でも、ゲームつくりなら他の人もやってくれてるし。僕はほかの人がつくったゲームでも、楽しく遊べるんですよね。それよりも、もう一段高いところで、何かやらなきゃダメかなって、そんなふうに思うようになりました。

他に、これまで「後から来る人たちに背中を見せたい」という思いで仕事をしてきたので、常に「追いかけられる背中であり続けたい」っていうのもありましたね。じゃあ、どうするかっていうときに、日本のゲームとは何なのかについて、きちんと形にしておきたいなって。一番ムカつくのは、アメリカの若い研究者とかに、「日本のゲームは30年遅れてる」っていわれること。でも、博士号がなければ「30年遅れてるんじゃなくて、お前らがわからないだけだよ」って、言えないんですよね。

CGW:ちょうど日本のコンソールゲームが地盤沈下を続けていた時期でした。

遠藤:当時は書籍『ルールズ・オブ・プレイ』とか、バカにしてたんですよ。こんなもん読んでも、どうなるものかなあって。でも、学術レベルで真正面からやっていく上で、先行研究や先行者の知見との接合性について考えていくうちに、だんだんと意識が変わっていきました。

よく「研究とは、みんなで石を積んでいきながら、山をつくるようなものだ」と言われますよね。いきなり大きすぎる石を積んでも、下の石と見合わないで崩れてしまう。逆に石垣の要石のように、一見すると目立たなくても、全体を支える重要な石もある。そうした要石をつくって配置するのが、一番カッコいいかなって思うようになりました。じゃあ、日本のゲームの中でそういう石って何で、どの位置にあたるのか、考えてみようって。

実際、日本のゲームについて、誰もできないような基礎的な研究をできる力があるのは、もう自分だけだと自負しています。ゲームを研究している人はたくさんいますが、ゲームの何たるかを知るにはゲームをつくる経験が必要で、そうした知見がない研究者の研究はベースになりにくいですよ。それに対して、僕は少なくともミリオンセラーのゲームを何本かつくった経験がある。そうした立場の人間が、学術界で研究をしていくことで、他の人にはできないことができると思ったんです。

CGW:ただ、博士号を取得するにはそれなりのエネルギーが必要ですよね。何かエネルギーを持続させるための燃料のようなものはありましたか?

遠藤:CEDEC 2013の「『日本のゲームが海外に通用しない』なんてウソだ!~大人気の日本コンテンツの実態~※なんと日本語セッション!」と、「日本のゲームでもっと遊びたい!~ヨーロッパから日本のゲームクリエイターへのエール~※なんと日本語セッション!」が、そうした思いを後押しをしてくれました。フランス人ジャーナリストのフロラン・ゴルジュさんと、TVディレクターのアン・フェレロさんが登壇し、僕も後者にゲスト出演しました。

このセッションでは、2人がフランス人ゲーマーを対象としたアンケートをネットで実施し、6,400人以上の声を集めたものを発表してくれたんですよね。ここから得たエネルギーはものすごく大きかったです。僕自身、それまで海外=アメリカだと思っていたんですよ。実際、マーケットの規模感からいえば、アメリカが圧倒的でしたからね。

このセッションや、ドイツの学会で講演した経験などを通して、ヨーロッパの人たちの考え方が、アメリカ人とはちがうことがわかってきました。じゃあ、ひるがえって日本のゲームはどうなんだと。日本というものを、もう少し文化として捉えないとダメじゃないかと。それができるのは、自分だけだろうなって。

CGW:飯野さんが亡くなられた翌年に、東京工芸大学でゲーム学科の教授に就任されたのも、何か巡り合わせを感じますね。

遠藤:ゲーム学科にはナムコ時代の先輩である岩谷 徹さんがいて、それまで何回かゲスト講義をしていたんです。そうした中で、「大学の方、忙しそうだけど、大丈夫なの?」って聞いたら、「いやもう、困っているんだよね」って言われて。「しょうがないなあ、助けに行ってやろうか」、「来てくれるの?」とやりとりが続いて。この後、何をしようかって考えているときに、そんなふうに声をかけてもらったことが、きっかけになりました。

着任して、すごく良かったことがあります。それが日本のどの大学のどの学科よりも、ゲームに対して正面から取り組める環境があったことです。そもそも日本にはゲーム学科が工芸大しかないんですよね。デジタルゲーム学科ではないので、アナログゲームを研究しても良い。ゲームをメディアと絡めて論じたり、研究したりする必要もない。そのため、研究の幅がどんどん広がっていきました。

DiGRA 2019 第9回年次大会

CGW:それと同時に東京工科大学で大学院生になられました。

遠藤:最初は九州大学の源田悦夫先生(現・神戸芸術工科大学 芸術工学部 教授)のところで勉強しようと思ったんです。芸術と工学の融合について、真面目に研究されている方なんですね。ただ、お願いしたら、「あと数年で大学を退職するので、博士課程の学生を指導できないんだよ」って言われて。余談ですが源田先生のお父さんが、千葉大学の工学部で教授をされていたんですね。僕も千葉大の工学部を卒業したので、そういったご縁から親近感もありました。

ただ、そういった理由で源田先生がダメだと。そこで次に立命館大学の吉田 寛先生(現:東京大学大学院人文社会系研究科 准教授)の門を叩こうとしました。吉田先生はゲームとナラティブに関する研究をされていて、当時は自分もナラティブが日本のゲームらしさだと思っていたので、そこを掘ってみようと。ところが、ここもまたダメで。立命館大学大学院の映像研究科には当時、社会人入学の制度がなかったんです。そのため修士号を他の大学院で取得する必要がありました。

ただ、それまで論文をきちんと書いたことがなかったんですね。そんな人間が博士課程からポンと入っても無理なことはわかっていました。そこで修士課程で論文を書く勉強をさせてもらおうと思って。自分と価値観が近しい先生を探して、東京工科大学の三上浩司先生にお願いした次第です。ちょうど三上先生が博士課程の学生を指導できる「Dマル合」の資格をとられたこともあり、受け入れていただけました。

CGW:タイミングが良かったですね。

遠藤:そんなふうに研究を始めてから、ゲームデザインはナラトロジーじゃなくて、ソフトウェアエンジニアリングそのものだってことに気がつきました。実際、ゲームデザインは工学を筆頭として、文学、心理学、行動経済学、音楽学、芸術学など、様々な要素が多岐にわたっていますよね。そこで博士課程に進むときに、工科大に残ることにしました。

[[SplitPage]]研究すればするほど新しい研究をしたくなる

CGW:改めて、修士号と博士号とで、テーマの関連性について教えてください。

遠藤:修士のときに最初にやった調査が、冒頭の「ゲームの離脱理由」でした。そこでわかったことが、「プレイヤーがモチベーションを失っていないのにゲームを止める」現象があるということでした。それがあまりに実感とかけ離れていて。ゲームに対する人の振る舞いや、動作について、もうちょっと根本的に見ないといけないなっていうことに、気づかされたんですね。

CGW:修士で気づきを得て、博士で深堀りして、博士論文でそれまでの成果をまとめるというのは、研究の理想的なあり方ですね。

遠藤:まったく、その通りですね。だから、最初から「ゲーム道」ありきで研究を始めた訳じゃなくて。1つの研究がさらに別の研究につながっていき、全体をかたちづくっていきました。

難易度についての研究もそのひとつです。ゲームの難易度が合っていないと、人は遊ぶのを止めるんですよ。そこから理想の難易度設定について研究をしました。実際にゲームを試遊して、学生に遊んでもらい、その結果を分析しています。博士論文の中では「ネクストレベル選択研究」と「Dynamic Pressure Cycle Control~イリンクスを楽しむ動的難易度調整」として、第4章に掲載しています。

そんなふうに難易度について研究を進めていくと、次第に難易度だけではなくて、いろいろな要素がパーソナルなんだということに気づきました。ゲームのどこに面白さを感じて、どういう理由で固有の振る舞いをして、どういう理由で辞めてしまうのか。もっと多角的・総合的に見ていく必要があるぞと。

CGW:なるほど。

遠藤:このことがはっきりわかったのが、ジャンケンゲームを用いた「ゲームの戦略性に関する研究」でした。コンピュータが80%グーを出してくる「ぐー80じゃんけん」ゲームをつくって試遊してもらい、アンケートを集計して解析したんです。その結果、評価が二極化したんですよ。詳細は論文にゆずるとして、普通に考えれば、パーを出せば楽に勝てるから、つまらないですよね。これがルドゥサーのプレイヤーの反応です。

博士論文より

CGW:そうですよね。

遠藤:一方で「これって、いつグー以外を出してくるのか、当てるゲームだよね」と捉えた回答者が一定数いたんです。しかも7段階評価の5番目、「やや面白い」と感じた人の数が、最も多かったんですよ。

また、年齢が上がるにつれて、面白いと感じる傾向が高まることもわかりました。ジャンケンゲームのルールの本質とは全然ちがうんですけどね。そんなふうにルールを創発しながら遊ぶ人がいて、これがパイディアンの論拠のひとつになりました。

ところが、同じ調査を外国人に行なってみたところ、面白さの度合いが一気に減少しました。CEDECの講演から、フランス人とそれ以外で結果を分けてみましたが、特にちがいは見られませんでした。ここから、日本人には海外の人と比べて、パイディアンが多いことが推測されました。

CGW:興味深いですね。

遠藤:ただ、最近のトレンドを見ていると、世界も徐々に変わりつつあるという気がしています。『あつまれ どうぶつの森』(以下、あつもり)が全世界で1,300万本以上売れているのは、パイディアンの遊び方もあることを理解している人が、世界で増えているんだと思います。

CGW:自分も『あつもり』がなぜ面白いのか、よくわからないんですよね。典型的なルドゥサーなんだと思いますが、そういった遊び方があるのはわかります。

遠藤:ただ、『あつもり』を遊びながらゲーム機本体の時間を弄るプレイヤーがいて、そういうプレイヤーはルドゥサーの中でもアンフェアプレイヤーなんです。逆にカブの売買などで、何とかして効率良くお金を稼ごうというのは、フェアプレイヤー。好きな服を着たり、村全体を自由にカスタマイズしたりして楽しむのがパイディアンですね。

CGW:研究内容もさることながら、研究手法についても教えてください。アンケートを中心とされていますが、何か理由はありますか?

遠藤:一般の研究者が200人規模のアンケート調査を実施すると、調査費用が50万円ぐらいかかるんですよ。僕の場合は「こんなアンケートをつくったから、ちょっとやってみて」とツイートをするだけで、それくらい集まるんですね。これは他の研究者では、なかなか真似できないことです。そのため、できる限り僕がいろんなアンケート調査を行なって、その結果を明らかにしていくことが必要だと思っています。その結果を見て、他の研究者が活用してくれればいいなと。

CGW:それはまさに先ほど言われていた、「自分だからできること」なんですね。

遠藤:これがまた、アンケートを重ねれば重ねるほど、新しいことがどんどんわかっていくんですよ。これは博士論文には含まれていませんが、男性と女性でゲームを評価するタイミングがちがうことがわかってきました。調査の結果、女性は男性よりも、ゲームをプレイする前に、雰囲気で面白いか面白くないかを決める傾向が高い結果が見られたんです。この内容を基に、さらにデータを集めたものを2020年の春に学会発表する予定でしたが、コロナ禍で延期になってしまいました。

CGW:そんなふうに、研究室で明確なテーマを掲げて、学生と一緒に様々な調査をしていくというのは、理系的なアプローチですね。過去にそういった経験や、指導を受けたりしたことはありますか? 研究室の運営について、参考にされたりしたものでもかまいません。

遠藤:そこは会社経営と同じです。ゲーム会社のように、クリエイティブな組織では、若手が育ってくれなければ、自分が楽にならないじゃないですか。そのためには若手を育てて、権限を移譲して、任せて、強くしなきゃいけない。学生に対しても、そのような感じで指導しています。

CGW:文系の研究者にはなかなか出てこない発想かなと改めて思いました。

遠藤:とにかく学生に任せてみて、できる学生を伸ばしていく。幸いにして、うちの研究室には優秀な学生が集まってくるので、本当に助かります。「そのへんを勉強してみればいいんじゃない?」って言ったら、「わかりました」って。その後「先生ちょっとこの本を読んでみたんですけども、こんな感じですかね?」、「ああ、そうだね、面白そうだね」、「わかりました、もうちょっと攻めてみます」とか言ってきて。そんなふうに自分で進めながら、ちゃんと研究をモノにしてくる学生が毎年、必ず入ってくるんですよ。学生同士でディスカッションしながら、どんどん新しいところを切り拓いていくんですね。

CGW:甲子園の常連校における、先輩と後輩の関係といった印象ですね。

遠藤:本当にそんな感じです。ゼミで後輩が先輩たちを見ながら、先輩ってすげえよな、とてもじゃないけどあんなレベルまで到達できないよ、って言ったりしているんですが。実際にそういう立場になると、そのレベルまで成長している。

CGW:今後も様々な研究活動をされると思いますが、現在のアンケート手法がベースになっていきますか?

遠藤:そうですね。アンケート調査と試作ゲームによる実証実験を続けていく感じですね。そうして得られた成果を、最終的にゲームデザインに応用していくことが目標なので。実装して、成果を見ていくところが、一番大事ですね。特に近年はゲームエンジンの普及で、そうした実験用のゲームを学生がつくりやすくなったことが、追い風になっています。

CEDEC 2011「ペラ企画コンテスト」

CGW:大学の先生になる前から、DiGRA JAPANやCEDECをはじめ、学会やゲーム開発者コミュニティでの活動に積極的に関わられています。そういった活動がキャリアや博士号の取得について、何か影響を及ぼした点があったら教えてください。

遠藤:DiGRA JAPANは2006年の設立当初から参加していますね。ゲーム会社の経営者という立場で、学会運営に関してアドバイスしてほしいというながれだったと思います。そこで財政の強化やイベント開催、会員募集といったお手伝いをしていました。2008年には、それまでまともに研究したことがなかったのに、研究委員長を仰せつかって、2012年に夏期研究大会を起ち上げました。こうした活動を通して、徐々に学術について理解していきました。

ただ、最初のうちは「こんな学会、いつまでやるんだよ。潰れちゃえばいいのに」と言ってたんですよね。実際、学会設立後、初めて年次大会が開催されたのが2010年で、その間は学会としての活動が低調でしたから。

CGW:そういう時期もありましたね。

遠藤:そのときに三宅さん(三宅陽一郎氏/スクウェア・エニックス)が「潰さないでください」って頼み込んできて。「ゲームの学会は他にないですから」、「ゲームのことを考えるんだったら、潰さないでください」って。そのときに「三宅君が一番やりたいんだったら、責任をもって、いろいろやるんだよ」って言ったんです。実際に彼がいろいろやっているので、それに応えるために、学会の基礎の部分とか運営的なものをやっていけばいいかなと思って。それから役員の世代交代も進んで、いい形になっていると思うんですけど。

CGW:CEDECの方も長く運営委員をされていますね。

遠藤:運営委員を始めたきっかけは、今となってはちょっと思い出せないですね。ただ、運営委員を始めてから、CEDECはゲーム業界の良心だと思うようになりました。日本のゲーム業界が一丸となって、世界と対抗していこうみたいな集団になっています。

そのため批判する人もすごく多いんですが、僕は2008年から2011年の、吉岡直人さんが委員長を務めた時期が一番良かったと思っています。運営が組織的になって、きちんと外に対して戦えるようになった。そのため、僕は今でも心の中で吉岡さんが委員長だと思っています。

CGW:セッションの公募制も2010年から始まりましたし、幸か不幸か東日本大震災があり、印象に残る時期でしたね。

遠藤:ただ、運営委員には任期があるんですよ。そのため僕も辞める予定だったんですけど、いつの間にか任期規定がなくなって。遠藤さん続けてやってもらえますよねって言われて。なかなか引退させてもらえないでいます。

CEDEC 2015「企画初心者のための『ラピッドプランニング演習』」

CGW:CEDECを通して、ペラ企画コンテスト「PERACON」が始まって、そこで学生が発表できる場ができたりと、ゲームデザインの分野でも、産学連携的なものが進んだ気がします。

遠藤:そうですね。そういう意味でも、CEDECをゲームデザイナーの視点から、どのように盛り上げていくか、これからも関わっていくんだろうなと思っています。

ゲーム開発の暗黙知に研究の光を当てる

CGW:改めて、今後の研究活動や関心のある分野について教えてください。

遠藤:ゲームを楽しむプレイヤーの振る舞いの中で、変わったものを抽出して、なぜそれが起きるのか調べていきます。調べれば調べるほど、新しく調べたいことが出てくるので、そこを掘れる限り掘っていきたいですね。

CGW:例えば、どういったものがありますか?

遠藤:いま進めているものに、難易度が高くてゲームを諦める人が、諦めなくて良い方法に関する研究があります。

CGW:博士論文で引用されている「ネクストレベル選択研究」に連なる研究ですね。

遠藤:あらかじめ難易度の異なるステージを大量に用意しておき、ミスしたときに、プレイヤーに自分が適切だと思う難易度レベルを選ばせる方法論について、その有効性を実証実験した研究ですね。1つのやり方ですが、他にもいろいろ考えられます。

典型的なものに、何度も同じポイントでミスをしたら、自動的にゴールまで連れていってくれる「自動クリア」がありますね。でも、それがプレイヤーにとって気持ちがいいのか、という話になります。他に失敗すると難易度が下がっていく、動的難易度調整という考え方もあります。でも、難易度が操作されていることがわかれば、つまらないと感じる人が出てくるかもしれない。

そんなふうに、難易度が高いという状況とその解消策に関する捉え方は、プレイヤーによってちがいます。中でも注目したいのが、ゲームプレイのスキルを誤認しているプレイヤーです。

CGW:ああ、そういった人はいますね。

遠藤:本当は大して上手くないのに、自分は上手いと思っている人がいます。テレビ番組『ゲームセンターCX』の有野課長みたいな感じですね。有野課長は決してゲームが上手くないんですが、最終的にはゲームをクリアしているから、「自分はクリアしたし、上手いですよね」って言うんですよ。いや、それはちがうと思うんだけど......まあ、上手いでもいいやっていう。

そんなふうに、自分のスキルを誤認している人たちは、実はゲームに対する執着心が強いんです。このゲームに対する執着心の測定方法について考えています。

そもそも、ゲームの腕前って自分で決めるものじゃないですよね。自己申告してもらってもそれは嘘なので。自分が上手いと誤認しているプレイヤーは、どんどん上の難易度を選んでいきます。最高難易度でクリアできる自分以外、イメージできないので。

こんなふうに執着心が強い人であれば、やや高い難易度でも大丈夫なんですけど、執着心が弱い人に、高い難易度で遊ばせてはダメなんですよ。平均よりも難易度が低くて、もの足りない、つまらないというくらいのレベルから始めさせて、どんどんどんどんクリアさせていく。それが楽しい人たちもいるんですよね。

CGW:うちの妻もゲーム『Candy Crush Saga』だけを、ずっと無課金で300面くらいやっていて、しかもドラマを見ながら手慰み的に遊ぶんですよね。何が面白いのか、僕にはよくわからないんですが、いろんな楽しみ方があるんだなということは、改めて思います。

遠藤:そこで鍵となるのがゲームに対する執着心で、これを計測する方法について取り組んでいます。うちの研究室のエースが、何か実証実験してくれると嬉しいなと思ってます。

CGW:ゲームの研究者には、ゲーム自体について研究する人と、ゲームを取り巻く人々や、社会や経済について研究される方がいますが、遠藤さんはゲームをプレイする人の振る舞いを研究しつつ、ゲームの開発に応用させていく点が特徴的ですね。

遠藤:そこが大切だと思って研究しています。これまでの研究で、人が面白いと感じることは、人によってちがうことが客観的にわかりました。その上で、今はゲームのパーソナル化というところに注目しています。ゲームをどうやってパーソナル化していけばいいのか。そのためには人が面白いと感じるセンスと、それに合わせたゲームのアジャストについて、考えることが重要です。

DiGRA 2019懇親会

CGW:そういった要素は、ゲームの開発現場では主にディレクターやプロデューサーが、フォーカステストや長年の経験も踏まえつつ、最後は「えいや!」で決められてきたかと思います。そういった暗黙知に負う部分を、研究を通して客観的に明らかにしていこうということですね。

遠藤:そうですね。

CGW:その一方で、今回の学位の取得で、現場でゲームを開発されている方の中に、ゲームデザインの研究について興味をもたれた方が増えたと思うんですね。また、ゲーム業界志望の学生にとっても、ゲームデザインについて研究することがより身近に感じられたんじゃないかと思います。そういった、後に続く人に対するアドバイスや、学位を取るメリットなどがあれば教えてください。

遠藤:学位の取得もさることながら、そこに至る過程の中で、研究成果や研究手法、研究で得られたデータなどが、すごく実になりました。そういう努力とか、人との繋がりとか、他の先生方に示唆される部分も多かったですし。それが財産かなって思っています。

CGW:それはゲーム会社の中で、ゲームを開発するだけでは、得られなかったことでしょうか?

遠藤:そうですね。もうちょっとゲームに対して正面から向き合えないとダメなので。学術だと、経験則じゃダメじゃないですか。自分の中では経験則がいろいろありますが、それはただの思い込みかもしれない。最初に行なったゲームの離脱理由に関する調査がきっかけでした。

CGW:それはどういったことですか?

遠藤:DiGRA JAPAN の2012年次大会で「書込み式ループすごろくを使ったレベルデザイン演習」という口頭発表を行い、予稿集に掲載されました。そこでリプレイモチベーションについて書いた一節があります。要は「人はこれこれ、こういった理由でゲームを止めるとされている」というものです。

でも、その時点ではあくまで、自分の経験則によるものだったんですね。にもかかわらず、その箇所を他の論文で引用されたんですよ。それがすごく恥ずかしかったんです。そんな裏も取れていないようなものを引用されたら悔しいから、数の力でもって、調査で何とかしようとしたんです。

CGW:そこで実際に調査をしてみたら、思わぬ結果が出てきた。それが最終的に学位につながったわけですから、面白いものですね。

遠藤:本当にそのとおりですね。「何かの理由でゲームを中断したこと」が、ゲームを再開しない一番の理由だったことが、データで裏付けられたことにも笑いましたけどね。確かにその通りなんだよな、とは思いつつ。そこから「自己目標の達成」と「意識的停滞」という、見逃せないデータが出てきて。

CGW:今後も過去の経験則に科学的なメスを入れて、客観的に証明していく。そしてそこから思わぬことが出てくる、ということが起こっていくんでしょうか。

遠藤:毎回思わぬことが出てきて。思わぬことだらけで、どんどん増えてくるんですけどね。そういう方向性に研究が進むことは明らかですね。

CGW:一度ゲーム開発をプロの現場で経験された方の方が、もしかしたら引き出しが多くて、研究職に入って新しい発見をする可能性があるのかもしれませんね。

遠藤:本当にそう思います。そういう意味では、中村隆之先生(元『ことばのパズル もじぴったん』シリーズ プロデューサー/現・神奈川工科大学 特任准教授)に期待しています。

CGW:中村先生も今、博士課程に在籍されていて、ゲームデザイン研究を進められていますよね。そんなふうに、本分野でどんどん新しいながれが出てくれば、国産ゲームも、もっと盛り上がっていくと期待しています。最後に何かプッシュしたいところはありますか?

遠藤:特にないんですが、できれば日本だけでも、ルドゥサーやパイディアンという言葉が通じるようになってほしいなと思っています。

CGW:ありがとうございました。