<8>犯罪抑止へのヴァーチャルヒューマンの起用

変わったヴァーチャル・ヒューマンの例としては、2013年に国際児童保護NGOテールデゾム(Terre des Hommes)オランダ支部が開発した、「スウィーティー」(Sweetie)【図15】がある。これは、10歳のフィリピン人を想定した架空の少女のCGアニメーションで、インターネット上のチャットルームに登録し、彼女に声を掛けてくる小児性愛者をあぶり出すおとり作戦に使用された。

'Sweetie' for Terre des Hommes

ここでは、おとり捜査の是非を論ずるつもりはないが、こういった作戦が成り立つからには、「不気味の谷現象」の克服が絶対条件となる。なぜなら小児性愛者が嫌悪感を覚えたり、CGであることに気付いてしまっては失敗となるからだ。しかも難易度マックスのアジア人少女が題材である。そして10週間実行された結果、71か国の2万人以上がチャットに参加し、結果的に1000人以上の小児性愛者が特定されている。2014年には、オーストラリア人の男が逮捕・起訴されて有罪判決を言い渡され、12カ月の性犯罪者治療プログラムを受けるよう命じられた。はたして「実在していない人間を対象に行われた性的会話が、犯罪と成りうるのか」という疑問は残る(小児性愛者を肯定する気持ちはいっさいない)が、CG技術的には大成功だったと言えるだろう。

【図15】架空の10歳女児「スウィーティー」

<9>ポール・デベヴェックの活動

現在、世界でもっとも積極的にフォトリアルなヴァーチャル・ヒューマン開発を進めているのは、南カリフォルニア大学クリエイティブ・テクノロジー研究所/University of Southern California's Institute for Creative Technologiesのポール・デベヴェック/Paul Debevecである。イメージベースのモデリング/レンダリング技術を開発したことで世界的に有名で、最近は裸眼立体ディスプレイのようなハードウェアの分野でも注目度の高い発表を行なっている。

特にリアリスティックな映画のVFXには必須のテクニックになっており、彼の生み出した技術は、非常に速いタイミングで実際の映像に反映されている。例えば、1998年に発表されたイメージベースト・ライティングの論文"Rendering Synthetic Objects into Real Scenes"は、『X-メン』("X-Men"、2000)に応用された。

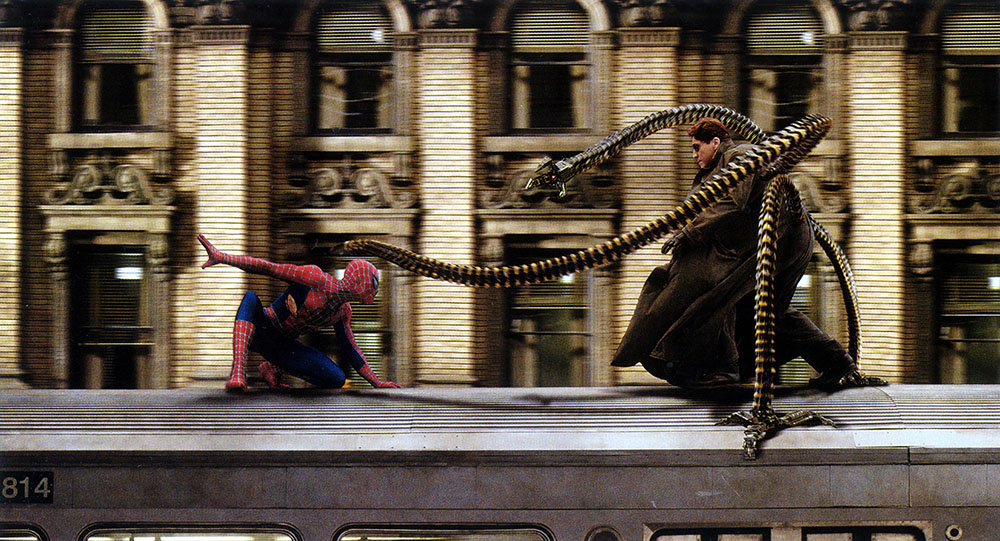

また人の肌の反射率などを計測するLight Stageの論文"Acquiring the Reflectance Field of a Human Face"がSIGGRAPH 2000で発表されると、『スパイダーマン2』("Spider-Man 2"、2004)のドック・オクのVFX【図16】などに応用された。最近では、『ゼロ・グラビティ』("Gravity"、2013)のプリプロダクション用に行われた基礎研究"Comprehensive Facial Performance Capture"がEurographics 2011で発表されている。

【図16】『スパイダーマン2』(2004)のドック・オクこと、ドクター・オクトパス

こういった映画のVFXに技術が応用されることについて、筆者は2007年にデベヴェックにインタビューしている。彼は「新しい研究プロジェクトを始める時、それが世の中にインパクトを与えるかどうかわかりませんし、実用化までどのくらい時間がかかるのか検討もつきません。しかし経験から言えることは、優れたアイデアであれば、たいてい3年以内には実用化されます。ハリウッドは、常に最先端の技術を導入しようとするので、とても面白い世界なのです。サマーシーズンで大ヒットをねらうには、何か今までにない斬新なことをしなければなりません。だからこそ、どこよりも映画産業において、新技術が最初に使われるのです。この業界にはどこよりも優秀な人が働いていますから、論文を書くとすぐさま映画に採用します」と答えてくれた。

デベヴェックの研究でもっとも社会にインパクトを与えたのは、2008年に発表された「デジタル・エミリー・プロジェクト/The Digital Emily Project」【図17】だろう。マーカーレス・フェイシャル・キャプチャ技術を開発しているイメージ・メトリックス/Image Metricsと共同で行われたこの研究では、女優のエミリー・オブライエン/Emily O'Brienの顔を「Light Stage 5」で計測し、作成したCGを元のエミリーの身体に合成してみせた。

【図17】デジタル・エミリー・プロジェクト(2008年当時)

その後もデベヴェックの研究は盛んに続けられており、ゲーム会社のアクティビジョン/Activisionと共同で行われた、リアルタイムのフォトリアル人物表現プロジェクトである、「デジタル・アイラ/Digital Ira」(※6)などがある。

※6:ちなみにモデルになった男性はCG研究者のアリ・シャピロ(Ari Shapiro)で、彼の名前を逆に読んでIraとされた。

Digital Ira: Creating a Real-Time Photoreal Digital Actor

<10>マーク・サーガーの活動

ちなみに『スパイダーマン2』のドック・オクを担当したマーク・サーガー/Mark Sagar(制作当時はSPIに在籍)は、第2回で紹介したパシフィック・タイトル/ミラージュのLifeF/xシステムを開発し、『The Jester』(1999)や『Young at Heart』(2000)を手がけていた人物である。彼はその後Weta Digitalに移籍して、『アバター』(2009)や『猿の惑星: 創世記』(2011)に参加した。

そして研究職に復帰し、ニュージーランドのオークランド大学 生物工学研究所/Auckland Bioengineering Instituteにおいて、解剖学や心理学に基づくリアルタイム・フェイス・シミュレーター「The Auckland Face Simulator」【図18】や、ヴァーチャル幼児のインタラクティブAIアニメーション・システム「BabyX」【図19】を開発している。

【図18】オークランド・フェイス・シミュレーター(Auckland Face Simulator)

【図19】『BabyX』

まとめ

このようにヴァーチャル・ヒューマンの研究はかなり高度な段階まで達しており、実際に「不気味の谷現象」を克服できたと思われるものも少なくない。ただそれは、1人のデジタル・キャラクターに十分な予算と時間を掛けている場合に限られ、フルCGアニメのように短期間に大量のキャラクターを扱わなくてはならない時は限界がある。

また、「はたして本当に"不気味の谷現象"というものがあるのか。単なる仮説なのではないか」という疑問に対しても、心理学からの研究も進められている。スタンフォード大学のマヤ・B・マートゥル/Maya B. Mathurと、カリフォルニア大学サンフランシスコ校のデビッド・B・ライヒリング/David B. Reichlingは、80体のロボットの顔を撮影し、被験者に対し「親しみやすさ」の印象の評価してもらった。その結果は、森政弘博士の予想に近い結論を得たということである。

Navigating a social world with robot partners: A quantitative cartography of the Uncanny Valley

これはロボット工学における研究だが、同様の実験はCGキャラクターに対しても可能なはずであり、今後の研究者の活動に期待したい。