CGが敬遠される要因の象徴とも言える、3DCGによるリアルな人物表現における「不気味の谷現象」の、ルーツを探る本シリーズ企画、いよいよ最終回である。今回は、ハリウッド映画や日本映画におけるフォトリアルなフルCGアニメへの挑戦や、一般の劇映画におけるVFX、故人が出演する音楽コンサート、犯罪抑止への利用、そして大学における最新研究と、2000年代後半から現在までの特筆すべき試みを紹介していこう。

<関連する記事>

・なぜ、CGは嫌われる? ヴァーチャル・ヒューマンに対する「不気味の谷現象」問題を追う(第1回:黎明期 1970~80年代)

・なぜ、CGは嫌われる? ヴァーチャル・ヒューマンに対する「不気味の谷現象」問題を追う(第2回:発展期 1980年代末~2000年代初頭)

・なぜ、CGは嫌われる? ヴァーチャル・ヒューマンに対する「不気味の谷現象」問題を追う(第3回:日本で生まれたヴァーチャル美女 〜1980年代後半から2000年代前半〜)

TEXT_大口孝之

EDIT_沼倉有人 / Arihito Numakura(CGWORLD)

<1>ロバート・ゼメキスの挑戦〜『ポーラー・エクスプレス』

前回(第3回)で述べたとおり、映画『ファイナルファンタジー』(英題"Final Fantasy: The Spirits Within"、2001)が開けたパンドラの箱により、フォトリアルな人物表現によるフルCGアニメが登場しはじめる。この方向を突き詰めていったのが、『フォレスト・ガンプ』など数多くの名作を監督した、ロバート・ゼメキス/Robert Zemeckisである。彼は『ポーラー・エクスプレス』(原題"The Polar Express"、2004)【図1】を映画化するに当たって、役者の演技を完全にCGで再現する技術を望んだ。

【図1】『ポーラー・エクスプレス』(2004)

この要求に応えたソニー・ピクチャーズ・イメージワークス/Sony Pictures Imageworks(SPI)のVFXスーパーバイザーであるケン・ローストン/Ken Ralstonは、光学式モーション・キャプチャ・システムの精度を大幅に高める計画を立てる。そして赤外線カメラ(Vicon MX)の台数を、一気に72台まで増やした。それまでの例としては、映画『ファイナルファンタジー』が16台、『ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔』(原題"The Lord of the Rings: The Two Towers"、2002)のゴラムの表現が24台だったことからも分かるように、非常に大胆な飛躍だった。カメラが多ければ、それだけ死角が生まれにくく、広いエリアもカバーできる。

また従来は、手付けでアニメートされていた俳優の表情や指先の細かな動きも、顔面や指にも多数のマーカーを付けることで、全身全てを同時にキャプチャ可能にした。ゼメキスは、このシステムを"パフォーマンス・キャプチャ"と名付け、従来のモーキャプと差別化している。

だがこの作品に登場によって、批判的な記事の中に「不気味の谷現象」の言葉が用いられ始める。特に気持ち悪く感じられたのは、主役の脇にいる"その他大勢のキャラクターたち"で、彼らの目が死んでいたのが原因だった。本作では顔面の動きこそキャプチャしていたが、再帰性反射マーカーを貼れない眼球は手付けに頼っていた。その作業量は膨大だったため、どうしてもエキストラには手が回らなかったのである。しかし観客は、そういった些細な不自然さも敏感に感じとってしまう。

<2>「不気味の谷」ギリギリまで近付いた、『ベオウルフ/呪われし勇者』

そこでゼメキスは、パフォーマンス・キャプチャ第2弾となる『ベオウルフ/呪われし勇者』(原題"Beowulf"、2007)【図2】において、眼球のモーキャプに挑戦する。この難しい要求に対して、SPIのリード・ソフトウェア・エンジニアであるパラグ・ハヴァルダー/Parag Havaldarは、「EOG/Electro-oculograph」と呼ばれる手法を導入してこの問題を解決した。EOG法は、目の周辺に電極を貼付けて皮膚の電位の変化を測定し、眼球運動を計測する技術である。これによってアニメーターの手を煩わせる必要なく、リアルなフェイシャル・キャプチャが可能になった。また赤外線カメラの台数も228台に増やし、キャプチャ解像度を4倍に上げている。

【図2】『ベオウルフ/呪われし勇者』(2007)。女性キャラの中でも、アンジェリーナ・ジョリーは比較的うまく表現されていた

この『ベオウルフ〜』は、「不気味の谷現象」のギリギリの縁にあった作品と言える。なぜならこの作品の宣伝文には「CGと俳優の究極の合体」という文言が書かれていた。この影響もあって『ベオウルフ〜』には、実写の俳優とヴァーチャル俳優が混在していると思っていた人が多い。そしてこの映画に対して否定的な人は、ほとんどがヴァーチャル俳優の出来の悪さを批判している。

しかしこの映画は、100%フルCGアニメーションであり、実写の俳優は1人も登場していなかった。CG否定派の人たちが本物の俳優だと信じていた場面も、全てヴァーチャル・アクターだったのだ。だが、CGの出来が今ひとつの場面があったのも事実で、どうしてもそこが目立ってしまい、強烈な違和感を覚えてしまう。つまりヴァーチャル俳優の完成度が高ければ無事に谷を乗り越え、わずかでも不自然な所があれば一気に谷に落ち込んでしまったわけである。

では、どのキャラクターが不自然に感じたかと言うと、子供や若い女性などであった。これは肌にシワなどのディテールが少なく、ごまかしが一切できないためだと考えられる。逆に中年の男性や老人のキャラクターは、本当にCGなのかわからなくなる瞬間が確実にあり、特に主役のベオウルフの出来は素晴らしかった。ちなみに彼を演じたレイ・ウィンストン/Ray Winstoneは、実際は小太りの中年であり、ベオウルフとはまったく似ていない。

<3>ゼメキスのつまづき〜『Disney's クリスマス・キャロル』と『少年マイロの火星冒険記 3D』

その後ゼメキスは、パフォーマンス・キャプチャの技術をより洗練すべく、専用スタジオであるイメージムーバーズ・デジタル/ImageMovers Digital(IMD)を、ディズニーの資本提供によって建設した。この新スタジオにおける第1作は、チャールズ・ディケンズ原作の『Disney's クリスマス・キャロル』("A Christmas Carol"、2009)【図3】となった。ジム・キャリーが主人公のスクルージの他、過去・現在・未来のクリスマスの霊を演じているのも、パフォーマンス・キャプチャを用いた利点の1つである。

【図3】『Disney's クリスマス・キャロル』(2009)

そして、前作でフェイシャル・キャプチャに用いられたEOG法だが、電磁ノイズに弱く、ドリフト現象と呼ばれるエラーも生じやすいという欠点も持っていた。そこで今回は、俳優の頭部に4台の小型赤外線カメラを装着する、イメージベースのフェイシャル・キャプチャ・システム(※1)を採用している。なお興行的には、米国で1億3785万ドルの成績を記録しているが、製作費は2億ドルに達しており、ディズニー経営陣は強い不満を抱いた。

※1:このヘッドセット式小型赤外線カメラによるフェイシャル・キャプチャ・システムは、『アバター』("Avatar"、2009)のヴァーチャル・プロダクション・スーパーバイザーを担当していたグレン・デリー/Glenn Derryによって考案された。『アバター』制作時はカメラが1台だけだったが、以後の作品からは4台に増やされている。近年のデリーは、『ウォークラフト』("Warcraft"、2016)のフェイシャル・キャプチャを手がけている。

そしてゼメキスは、このスタジオの第2作となる『少年マイロの火星冒険記 3D』("Mars Needs Moms!"、2011)【図4】をプロデュースする(監督はサイモン・ウェルズ)。だがその制作中に、ディズニーはIMDの閉鎖を決定してしまう。ゼメキスは、監督次回作として『ビートルズ/イエロー・サブマリン』(1968)のパフォーマンス・キャプチャによるリメイクを計画していたが、これも中止となってしまった。

【図4】『少年マイロの火星冒険記 3D』(2011)

では、なぜゼメキスは、ここまでパフォーマンス・キャプチャにこだわっていたのだろうか。記者会見で筆者の質問に対し、「カメラ位置や撮影の段取りを気にする必要がなくなり、役者の演技のみに集中して演出すれば良くなった。また俳優も、1つのシーンを舞台劇のように連続して演じることができ、それだけ集中度を高められ、さらにどんな役柄でも可能となった」と、ゼメキスはその利点を語っていた。

実際、俳優側がどんな心境だったのかはわからないが、その心の内を想像できる映画がある。『ベオウルフ〜』や『クリスマス・キャロル』でキャプチャ俳優を務めたロビン・ライト/Robin Wrightが、プロデュースと主演を兼ねた『コングレス未来学会議』("The Congress"、2013)(※2)という作品がそれだ。

中・後半はスタニスワフ・レムの原作「泰平ヨンの未来学会議」に沿ったアニメーションになるのだが、前半は実写でロビンが実名で演じており、ここのストーリーが非常に面白い。ロビンのエージェントは、「絶対にSF映画には出演しない」など、作品選びに注文が多過ぎる彼女に手を焼いていた。そこで彼女をデジタルデータ化し、こちらで自由に扱いたいという提案をする。ロビンは強く抵抗するが、エージェントは「永遠に若さを保てるし、すでにキアヌ・リーブスもやっているから」と説得を続ける。そしてしぶしぶ応じたロビンは、後述するLight Stage 6でフェイシャル・データを採られる。ここのシーン【図5】が、時間をかけて悲壮感たっぷりに描かれており、「そんなにフルCG映画への出演は苦痛だったの?」と言いたくなるほどである。

※2:監督は『戦場でワルツを』(2008)のアリ・フォルマン。

【図5】『コングレス未来学会議』(2013)より。このカットは実写である

<4>ゲームと日本のフルCGアニメ

ゼメキスの失敗で、ハリウッド映画からはフォトリアルなフルCGアニメが姿を消した。例外として、『タンタンの冒険/ユニコーン号の秘密』("The Adventures of Tintin"、2011)やドイツ映画の『ターザン』("Tarzan"、2013)などがあるが、これらはキャラクターデザインがフォトリアリズムとデフォルメの中間になっていた。

『タンタンの冒険 ユニコーン号の秘密』(予告編)

一方ゲームの世界では、専用機やPC用グラフィックスボードの高性能化に合わせて映像がどんどんリアルになっていき、特に緊迫感が重要視される対象年齢の高いゲームでは、実写映画さながらの現実感が要求されるようになる。その結果、欧米でもフォトリアルなフルCGアニメが定着しており、違和感を訴えるユーザーは少ない。この辺りが伝統の長さや、インタラクティブ性の有無と関係していると思われる。

日本では、映画『ファイナルファンタジー』が興行的に不振だったにも係わらず、いくつかのゲームメーカーが作品発表の場を劇場用フルCGアニメに求め始める。例えばカプコンとデジタル・フロンティアが手がけた、『バイオハザード ディジェネレーション』(2008)や『バイオハザード ダムネーション』(2012)。同じくデジタル・フロンティアとバンダイナムコゲームスによる『鉄拳 ブラッド・ベンジェンス』(2011)などがそれで、キャラクターはフォトリアルに表現されていた。

『バイオハザード ダムネーション』予告編

7月9日からは、スクウェア・エニックスの『KINGSGLAIVE FINAL FANTASY XV(キングスグレイブ ファイナルファンタジー15)』(2016)が公開され、カナダのイメージ・エンジン・デザイン(Image Engine Designや、ハンガリーのデジック・ピクチャーズ/Digic Picturesなどがアニメーション制作に参加している。さらに『BIOHAZARD: VENDETTA』(2017)が、カプコンとマーザ・アニメーションプラネットによって制作中である。

『KINGSGLAIVE FFXV』劇場特報第2弾

だがハリウッド映画では、ゲームが原作でも『バイオハザード』シリーズ(2002~)や、『トゥームレイダー』シリーズ(2001~2003)、『サイレントヒル』シリーズ(2006~2012)、『プリンス・オブ・ペルシャ/時間の砂』(2010)、『ニード・フォー・スピード』(2014)などのように実写化が前提となり、フルCGアニメとして企画されることはほとんどない。

一方で、日本映画でもゲームを原作とする『サイレン FORBIDDEN SIREN』(2006)や、『龍が如く 劇場版』(2007)、『劇場版 零~ゼロ~』(2014)などの実写化作品は存在するものの、設定やストーリーが現代の国内を舞台にしているものに限られる。これは、これは異世界が描かれるファンタジーや、未来を舞台とするSFと日本人の顔の相性が悪いことや、ロケやセットに多額のコストが掛かるという問題が大きく、このことがフォトリアルキャラのフルCGアニメ映画を作る動機にもなっていると考えられる。

またゲームメーカーとは別に、現在もっともこの分野に積極的なのが荒牧伸志監督である。彼はまず、トゥーンシェーディングとモーション・キャプチャを組み合わせた『APPLESEEDアップルシード』(2004)や『エクスマキナ』(2007)を手がけた。

その後、「トゥーンのルックが嫌いということはなくて、せっかく3Dでやるのなら、手描きとはちがった3Dなりのトゥーンをベースにした新しいルックを作り出してみたい」(

「3DCGの夜明け〜日本のフルCGアニメの未来を探る〜 第28回:荒牧伸志氏(監督/メカニックデザイナー)」より)ということで、『スターシップ・トゥルーパーズ インベイジョン』(2012)や『キャプテンハーロック-SPACE PIRATE CAPTAIN HARLOCK-』(2013)、『アップルシード アルファ』(2014)など、フォトリアルな人物表現を行なったCGアニメを追求し続けている。

『アップルシード アルファ』本予告

だが、まだ残念なことにフォトリアルのCGアニメからは、大ヒットと呼べる作品が登場していない。だが幼いころから、ゲームでリアルキャラのCGに親しんできた世代が成長すれば、抵抗なく受け容れていく可能性も考えられる。それはちょうど、若い人たちがボーカロイドで演奏された歌を、生声と区別することなく聴いているのと似ている。そしていずれはCG技術が十分に成熟することで、実写との違いがまったく不明確になるだろう。そうなれば、純粋に作品の面白さなどで判断されるようになるはずだと考えられる。

<5>デジタル・ドメインの挑戦

第2回でも述べたように、デジタル・ドメイン/Digital Domainは、フォトリアルなヴァーチャル・ヒューマンにどこよりも積極的なプロダクションである。同社の技術が大きく進むきっかけとなったのは、「オーヴィル・レデンバッカー/Orville Redenbacher」というポップコーンのCM【図6】を手がけたときだった。同社の商品のパッケージには、創業者であるレデンバッカーの顔が印刷されていることで有名である。演出を依頼されたデヴィッド・フィンチャー/David Fincherは、1995年に亡くなったレデンバッカーをCGで復活させる企画を考え、デジタル・ドメインにおいて実行した。この映像は、SIGGRAPH 2007のComputer Animation Festivalで上映されている。

【図6】「オーヴィル・レデンバッカー」のCM(2007)

この出来に自信を持ったフィンチャーは、以前から構想していた『ベンジャミン・バトン 数奇な人生』("The Curious Case of Benjamin Button"、2008)【図7】の企画にGOを出した。

この作品は、80歳の老体で生まれ、歳を取るごとに若返っていくという男の人生を描くというもので、主演はブラッド・ピットが務める。太ることは特殊メイクでも可能だが、年齢を重ねて肉体がしぼんでいく状態は表現できない。そこでデジタル・ドメインのVFXスーパーバイザーであるエリック・バーバ/Eric Barbaや、『ファイナルファンタジー』にも参加していたキャラクター・スーパーバイザーのスティーブ・プリーグ/Steve Preegらは、年齢に応じた代役の身体に、CGで作ったブラッド・ピットの頭部を合成する方法を選んだ。そのCG頭部は、ブラッドのフェイシャル・キャプチャで表情が作られているが、デジタル・ドメインはSIGGRAPH 2006で発表されたばかりのMova Countourを採用した。これは従来のポイントマーカーを使用するシステムとは異なり、俳優の顔に蛍光染料を塗り、周囲約150度を囲む28台のカメラを用いて三角測量を行うことで、数千の点群データとして記録される。このシステムをデジタル・ドメインはエモーション・キャプチャと名付け、Mova社はリアリティ・キャプチャと呼んでいる。こうして完成した『ベンジャミン・バトン〜』は、初めて「不気味の谷現象」を克服した作品として高評価を受けた。しかし、題材が年老いた男性であったため、成功しやすかったとも考えられる。

"The Curious Case of Benjamin Button" - Trailer

【図7】『ベンジャミン・バトン 数奇な人生』(2008)

続いてエリック・バーバのチームは、『トロン:レガシー』("TRON: Legacy"、2010)【図8】に取り組んだ。この映画は、1982年公開の『トロン』の直接の続編であり、前作の主人公ケヴィン・フリンを演じるジェフ・ブリッジスが実年齢で登場する。しかし、フリンの分身であるプログラムのクルーは、28年前と同じ姿という設定になっている。だが、当時のブリッジスのデジタルデータなど存在しない。そこで、特殊メイク工房のシノベーション・スタジオ/Cinovation Studiosのリック・ベイカー/Rick Bakerと辻 一弘が、『カリブの熱い夜』(1984)に出演していたブリッジスを参考にして彫刻を起し、さらに解剖学の知識を持つデジタル・ドメインのモデラーであるダン・プラット/Dan Plattが、最終的にCGのモデルとして完成させた。

"TRON: LEGACY" Official Trailer

ジョセフ・コシンスキー/Joseph Kosinski監督は、Mova Countourによるフェイシャル・キャプチャが、俳優の演技と別の日に座った状態で行われることを嫌った。そこでグレン・デリーのヘッドセット式システムを用い、身体役を務める俳優の撮影と同じステージで、ブリッジスも演じながらフェイシャル・キャプチャを行なった。完成した映像は、ブリッジス本人と並んでもまったく違和感のない仕上がりになっており、彫が深い成人男性なら、ほぼ「不気味の谷現象」は乗り越えられるまでに達していると言えよう。

【図8】『トロン:レガシー』(2010)

<6>亡くなった有名人を蘇らせる

2012年にデジタル・ドメインは、サンディエゴにあるイベント向けAV機器コンサルタント会社のAV Conceptからの依頼で、1996年に殺害された米国のラッパー「Tupac(Tupac Shakur)」のヴァーチャル再現【図9】に取り組んだ。これは音楽フェステイバル「コーチェラ・フェス」(Coachella Valley Music and Arts Festival)の、スヌープ・ドッグ(Snoop Dogg)とドクター・ドレー(Dr. Dre)のステージに2パックが出現して共演し、最後はまた消えてしまうといった演出で、VFXスーパーバイザーはジャネール・クロショウ(Janelle Croshaw)だった。『Tupac Hologram Snoop Dogg and Dr. Dre Perform Coachella Live 2012』と名付けられているが、ホログラム技術とは一切関係なく、英ミュージョン社(Musion IP Limited)のウーヴェ・マース(Uwe Maass)が開発したペッパーズ・ゴースト・システム「ミュージョン・アイライナー/Musion EyeLiner」が用いられている。

【図9】『Virtual Tupac』

2013年に香港のサン・イノベーション・ホールディングス/奧亮集團の傘下となったデジタル・ドメインは、鄧麗君文教基金會(テレサ・テン財団)の依頼で、歌手テレサ・テン(※3)の没後20年追悼コンサート向けに『ヴァーチャル・テレサ・テン』(Virtual Teresa Teng)を制作するプロジェクトに取り組んだ。【図10】

これは基本的にヴァーチャル・2パックの応用だったが、ディテールの少ないアジア人女性という、極めて難しい題材である。しかしVFXスーパーバイザーのデイブ・ホジンズ(Dave Hodgins)を中心とするスタッフは、見事に「不気味の谷」を乗り越えてみせた。ただし、約5カ月の時間と1500万ドル(約16億5000万円)の費用が掛かっており、人物1人の映像を数分間描くだけにこれほどのコストが費やされていることは無視できない。

※3:テレサ・テンを知らない若い人もいるだろうから一応説明しておくと、台湾出身の歌手で、日本を含む各国で活動した。その絶大な人気から「アジアの歌姫」と呼ばれたが、1995年に42歳の若さで亡くなっている。

完成した映像は、2015年5月9日(土)に台北アリーナ、5月23日に渋谷公会堂、8月8日に上海大舞台で行われたコンサートで披露され、中国語で『我只在乎你(時の流れに身をまかせ)』と『月亮代表我的心(月はわが心)』『甜蜜蜜』などの歌唱が再現された。

2006年からデジタル・ドメインの会長兼CEOを務めていたジョン・テクスター/John Textorは、2013年に新会社パルス・エヴォリューション/Pulse Evolution Co.を、フロリダ州セントルーシーに設立する。そして『ヴァーチャル・2パック』の主要スタッフを引き抜き、故人の復活を専門とするビジネスを始め、マイケル・ジャクソン、エルヴィス・プレスリー(※4)、マリリン・モンローのデジタル肖像権を取得した。

※4:ちなみにエルヴィス・プレスリーは、2007年に放送されたアメリカの人気TV番組『アメリカン・アイドル』(American Idol)の中でも、セリーヌ・ディオンとのデュエットを果たしている。だがこの時は3DCGではなく、1968年に撮影されたフィルムからロトスコープで抜き出された映像と合成されたものだった。

同社の最初の仕事は、2014年のビルボード・ミュージック・アワード授賞式で披露された、マイケル・ジャクソンの『スレイヴ・トゥ・ザ・リズム』(Slave to the Rhythm)のヴァーチャル・コンサート『Michael Jackson Hologram - Billboard Awards 2014』【図11】である。

【図11】『Michael Jackson Hologram - Billboard Awards 2014』

演出を務めたのは、シルク・ドゥ・ソレイユのショー『Michael Jackson: One』(※5)でもディレクターを担当しているジェイミー・キング/Jamie Kingだった。しかしここに用いられたペッパーズ・ゴースト・システムが、ミュージョン社の特許(US 8328361)を侵害していると、そのシステムの使用権を持っているHologram USA、ミュージョン社、ウーヴェ・マースの3者が訴えている。

このような故人の音楽アーティストを復活させる試みは次々と行われており、その多くは楽曲の権利と肖像権を管理している会社によって企画されている。だが本人は亡くなる前に、死後に自分の姿がそのように扱われるか、想像すらしていなかっただろう。

※5:この『Michael Jackson: One』に用いられているペッパーズ・ゴースト・システムに関しても、ミュージョン社とHologram USA社が、シルク・ドゥ・ソレイユに対して特許侵害で訴訟を起こしている。

<7>ILMにおける挑戦

さて、やはりILM/Industrial Light & Magicにおけるヴァーチャル・ヒューマンの活動にも、触れないわけにはいかない。数ある同社の仕事の中でも重要と思われるのが、『レモニー・スニケットの世にも不幸せな物語』("A Series of Unfortunate Events"、2004)に登場する、何にでも噛みつく幼い末っ子サニーの表現である。

"

Lemony Snicket's A series of Unfortunate Events" - Trailer

通常アメリカ映画に登場する幼児は、双子を起用することが多く、本作でもカラ&シェルビー・ホフマンという双子が演じている。これは、幼児の連続労働時間への規制から生まれた対処法で、双子が交互に演じているのだ。ただしこの映画に登場するサニーは、噛みついたり机にぶら下がったりというアクションが要求されたため、ILMがヴァーチャル・ベビー【図12】を用意することになった。その出来は、本物とまったく見分けがつかない完璧なもので、幼い子供でも十分な時間さえ掛ければここまで可能であることを示している。

【図12】『レモニー・スニケットの世にも不幸せな物語』(2004)

ILMはまた、『ターミネーター4』("Terminator Salvation"、2009)における、若きアーノルド・シュワルツェネッガー/Arnold Schwarzeneggerのヴァーチャル表現にも挑戦している。【図13】シュワルツェネッガーは当時カリフォルニア州知事を務めていたことから、スキャンやキャプチャなどは行えなかった。そこでILMスタッフは、シリーズ1作目の『ターミネーター』(1984)でスタン・ウィンストン/Stan Winstonが特殊メイク用に採ったライフマスクをスキャンし、さらに80年代の映画や写真を参考にして、CGヘッドを作り上げた。この頭部は、ボディビルダーのローランド・キッキンガー/Roland Kickingerの身体に合成され、無事1作目のT-800が再現された。

【図13】『ターミネーター4』(2009)

なおシリーズ5作目の『ターミネーター: 新起動/ジェニシス』(Terminator Genisys, 2015)にも、1作目当時のシュワルツェネッガーが再現されているが【図14】、こちらはMPCの仕事だった。当初はT4と同様に、ボディビルダーのブレット・アザー/Brett Azarが演じた映像をベースとして、頭部だけCGに置き換える予定だった。しかしシュワルツェネッガーとアザーの体格差が大きかったため、ほとんどの場面において全身がCGで表現されている。表情や口の動きは、シュワルツェネッガー本人からMova Countourを用いてキャプチャしたデータが使われている。モデリングやリギングは、T4と同様に1作目のライフマスクと80年代の映画や写真が参考にされているが、細かな筋肉や眼球の虹彩など、より解剖学的に正確なアプローチが行われた。

【図14】『ターミネーター:新起動/ジェニシス』(2015)

<8>犯罪抑止へのヴァーチャルヒューマンの起用

変わったヴァーチャル・ヒューマンの例としては、2013年に国際児童保護NGOテールデゾム(Terre des Hommes)オランダ支部が開発した、「スウィーティー」(Sweetie)【図15】がある。これは、10歳のフィリピン人を想定した架空の少女のCGアニメーションで、インターネット上のチャットルームに登録し、彼女に声を掛けてくる小児性愛者をあぶり出すおとり作戦に使用された。

'Sweetie' for Terre des Hommes

ここでは、おとり捜査の是非を論ずるつもりはないが、こういった作戦が成り立つからには、「不気味の谷現象」の克服が絶対条件となる。なぜなら小児性愛者が嫌悪感を覚えたり、CGであることに気付いてしまっては失敗となるからだ。しかも難易度マックスのアジア人少女が題材である。そして10週間実行された結果、71か国の2万人以上がチャットに参加し、結果的に1000人以上の小児性愛者が特定されている。2014年には、オーストラリア人の男が逮捕・起訴されて有罪判決を言い渡され、12カ月の性犯罪者治療プログラムを受けるよう命じられた。はたして「実在していない人間を対象に行われた性的会話が、犯罪と成りうるのか」という疑問は残る(小児性愛者を肯定する気持ちはいっさいない)が、CG技術的には大成功だったと言えるだろう。

【図15】架空の10歳女児「スウィーティー」

<9>ポール・デベヴェックの活動

現在、世界でもっとも積極的にフォトリアルなヴァーチャル・ヒューマン開発を進めているのは、南カリフォルニア大学クリエイティブ・テクノロジー研究所/University of Southern California's Institute for Creative Technologiesのポール・デベヴェック/Paul Debevecである。イメージベースのモデリング/レンダリング技術を開発したことで世界的に有名で、最近は裸眼立体ディスプレイのようなハードウェアの分野でも注目度の高い発表を行なっている。

特にリアリスティックな映画のVFXには必須のテクニックになっており、彼の生み出した技術は、非常に速いタイミングで実際の映像に反映されている。例えば、1998年に発表されたイメージベースト・ライティングの論文"Rendering Synthetic Objects into Real Scenes"は、『X-メン』("X-Men"、2000)に応用された。

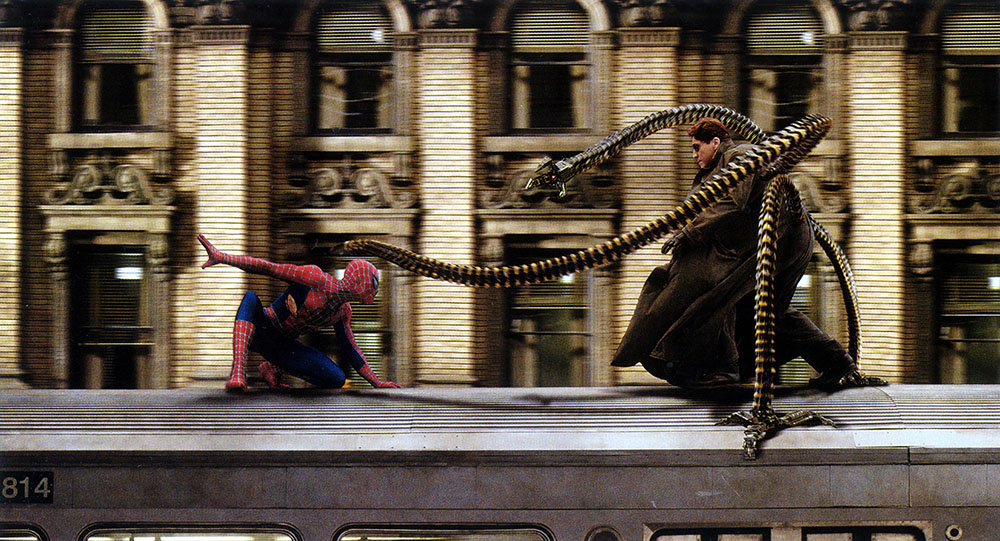

また人の肌の反射率などを計測するLight Stageの論文"Acquiring the Reflectance Field of a Human Face"がSIGGRAPH 2000で発表されると、『スパイダーマン2』("Spider-Man 2"、2004)のドック・オクのVFX【図16】などに応用された。最近では、『ゼロ・グラビティ』("Gravity"、2013)のプリプロダクション用に行われた基礎研究"Comprehensive Facial Performance Capture"がEurographics 2011で発表されている。

【図16】『スパイダーマン2』(2004)のドック・オクこと、ドクター・オクトパス

こういった映画のVFXに技術が応用されることについて、筆者は2007年にデベヴェックにインタビューしている。彼は「新しい研究プロジェクトを始める時、それが世の中にインパクトを与えるかどうかわかりませんし、実用化までどのくらい時間がかかるのか検討もつきません。しかし経験から言えることは、優れたアイデアであれば、たいてい3年以内には実用化されます。ハリウッドは、常に最先端の技術を導入しようとするので、とても面白い世界なのです。サマーシーズンで大ヒットをねらうには、何か今までにない斬新なことをしなければなりません。だからこそ、どこよりも映画産業において、新技術が最初に使われるのです。この業界にはどこよりも優秀な人が働いていますから、論文を書くとすぐさま映画に採用します」と答えてくれた。

デベヴェックの研究でもっとも社会にインパクトを与えたのは、2008年に発表された「デジタル・エミリー・プロジェクト/The Digital Emily Project」【図17】だろう。マーカーレス・フェイシャル・キャプチャ技術を開発しているイメージ・メトリックス/Image Metricsと共同で行われたこの研究では、女優のエミリー・オブライエン/Emily O'Brienの顔を「Light Stage 5」で計測し、作成したCGを元のエミリーの身体に合成してみせた。

【図17】デジタル・エミリー・プロジェクト(2008年当時)

その後もデベヴェックの研究は盛んに続けられており、ゲーム会社のアクティビジョン/Activisionと共同で行われた、リアルタイムのフォトリアル人物表現プロジェクトである、「デジタル・アイラ/Digital Ira」(※6)などがある。

※6:ちなみにモデルになった男性はCG研究者のアリ・シャピロ(Ari Shapiro)で、彼の名前を逆に読んでIraとされた。

Digital Ira: Creating a Real-Time Photoreal Digital Actor

<10>マーク・サーガーの活動

ちなみに『スパイダーマン2』のドック・オクを担当したマーク・サーガー/Mark Sagar(制作当時はSPIに在籍)は、第2回で紹介したパシフィック・タイトル/ミラージュのLifeF/xシステムを開発し、『The Jester』(1999)や『Young at Heart』(2000)を手がけていた人物である。彼はその後Weta Digitalに移籍して、『アバター』(2009)や『猿の惑星: 創世記』(2011)に参加した。

そして研究職に復帰し、ニュージーランドのオークランド大学 生物工学研究所/Auckland Bioengineering Instituteにおいて、解剖学や心理学に基づくリアルタイム・フェイス・シミュレーター「The Auckland Face Simulator」【図18】や、ヴァーチャル幼児のインタラクティブAIアニメーション・システム「BabyX」【図19】を開発している。

【図18】オークランド・フェイス・シミュレーター(Auckland Face Simulator)

【図19】『BabyX』

まとめ

このようにヴァーチャル・ヒューマンの研究はかなり高度な段階まで達しており、実際に「不気味の谷現象」を克服できたと思われるものも少なくない。ただそれは、1人のデジタル・キャラクターに十分な予算と時間を掛けている場合に限られ、フルCGアニメのように短期間に大量のキャラクターを扱わなくてはならない時は限界がある。

また、「はたして本当に"不気味の谷現象"というものがあるのか。単なる仮説なのではないか」という疑問に対しても、心理学からの研究も進められている。スタンフォード大学のマヤ・B・マートゥル/Maya B. Mathurと、カリフォルニア大学サンフランシスコ校のデビッド・B・ライヒリング/David B. Reichlingは、80体のロボットの顔を撮影し、被験者に対し「親しみやすさ」の印象の評価してもらった。その結果は、森政弘博士の予想に近い結論を得たということである。

Navigating a social world with robot partners: A quantitative cartography of the Uncanny Valley

これはロボット工学における研究だが、同様の実験はCGキャラクターに対しても可能なはずであり、今後の研究者の活動に期待したい。