ゲームから映像へ、そしてまたゲームへ

ただし、くり返しになるがプロトタイプが完成しても、そこから本制作につながる保証はどこにもなかった。実際、案件の打診は行われたものの、そこから連絡がなくなる......そういったケースも少なくない。こうした中で、グラフィックを担当したコラット、スタジオリントは、開発に参加した思いを次のように語った。

「桑原さんと共通の知人を介して『久々にゲームの仕事があるんだけど、どう?』みたいな軽いノリで話をいただきました。まずプロトタイプをつくるということで、予算に関しても最初から明示がありました。単純に『面白そう』と思いましたね。儲かる、儲からないという点は脇において、楽しいから進めました」。

「実際、プロトタイプの段階では、弊社では私と外部のアーティストとで作業をしていました。まだ利益が出るか不明瞭だったので、社内で表立って動かしにくかったところがありました」(コラット・米山氏)。

-

-

米山和利/Kazutoshi Yoneyama

コラット・代表取締役 代表作:映画『燃えよ剣』VFXなど

korat-inc.com/

「米山さんとは以前からの知り合いで、コラットさんだけでは手が足りないということで、直接お声がけいただきました。それほど制作実績があるわけではないのに声をかけていただいたので、自分なりに一生懸命やってみようと思いました」(スタジオリント・高田氏)。

-

-

高田幸資/Kousuke Takada

スタジオリント プロデューサー・ディレクター 代表作:『新幹線変形ロボ シンカリオン360°ザムービー』(CGディレクター)、『あんさんぶるスターズ!!Music』(3Dステージエフェクト演出制作)など

www.linto.co.jp/

実は両者には共通点があった。元々ゲーム開発からキャリアをスタートさせ、途中で映像制作に舵を切りつつ、ふたたびゲーム開発に戻ってきたというながれだ。

「2000年ごろにPCでMMORPGをつくっていました。そこから携帯ゲーム機の開発を経て、映像業界に移りました。2012年に弊社を設立してからは、ゲームのムービー制作を受注しつつ、映画『燃えよ剣』をはじめVFX制作も手がけています。近年では映像制作の仕事が減った一方で、ゲームのアセット制作の仕事が増えてきました。今はゲームと映像が半々くらいですね」(コラット・米山氏)。

「もともとゲーム業界出身で、2000年ごろにXbox向けのアクションゲームをつくっていました。ただ、次第に家庭用ゲームの仕事が減っていって、映像案件の比重が増えていきました。そこからまた、ゲーム関連の仕事が増えてきた感じです。本作のような規模の案件にかかわるのは、弊社としては初めてですが、個人的には何作も開発経験がありました」(スタジオリント・高田氏)。

VTuberをはじめゲームの定義が拡大する中で、映像制作でもゲームエンジンを使用した案件が増加中だ。こうした中、社内の若手にキャラクターのアセットやエフェクト制作といった「部分受け」ではなく、より上流工程からゲーム制作に係わらせてあげたかった......高田氏は取材中、このように語った。

「仕様はこれです。デザイン画はこれです。まったく同じものをつくってください。ゲームでも受注仕事だと、得てしてそうなりがちです。そうじゃなくて、自分たちの表現もある程度できるんだよ、という体験をさせてあげたかったというか。一緒にやりたかったというか」(スタジオリント・高田氏)。

ゲーム開発が大規模化する中、複数の企業による協業や、分散開発は避けては通れない道だ。コロナ禍の影響もあり、同じフロアでゲームをつくる体制が急速に過去のものになっていく昨今。中小のゲーム開発会社がこうした制作環境を取り戻すためには、インディゲームに挑戦するしか道はないのかもしれない。

閑話休題。こうした経緯でプロトタイプ制作は2017年末に始まった。企画とプログラムは見城氏をはじめ3名程度。コラット、スタジオリントのグラフィックチームや、イラストレーター、サウンドなどを含めても、開発メンバーは10名以下という編成だった。

実質的な開発期間は約4ヵ月。前述の通り、完成したプロトタイプはTGS 2018で注目を集め、本制作につながっていく。

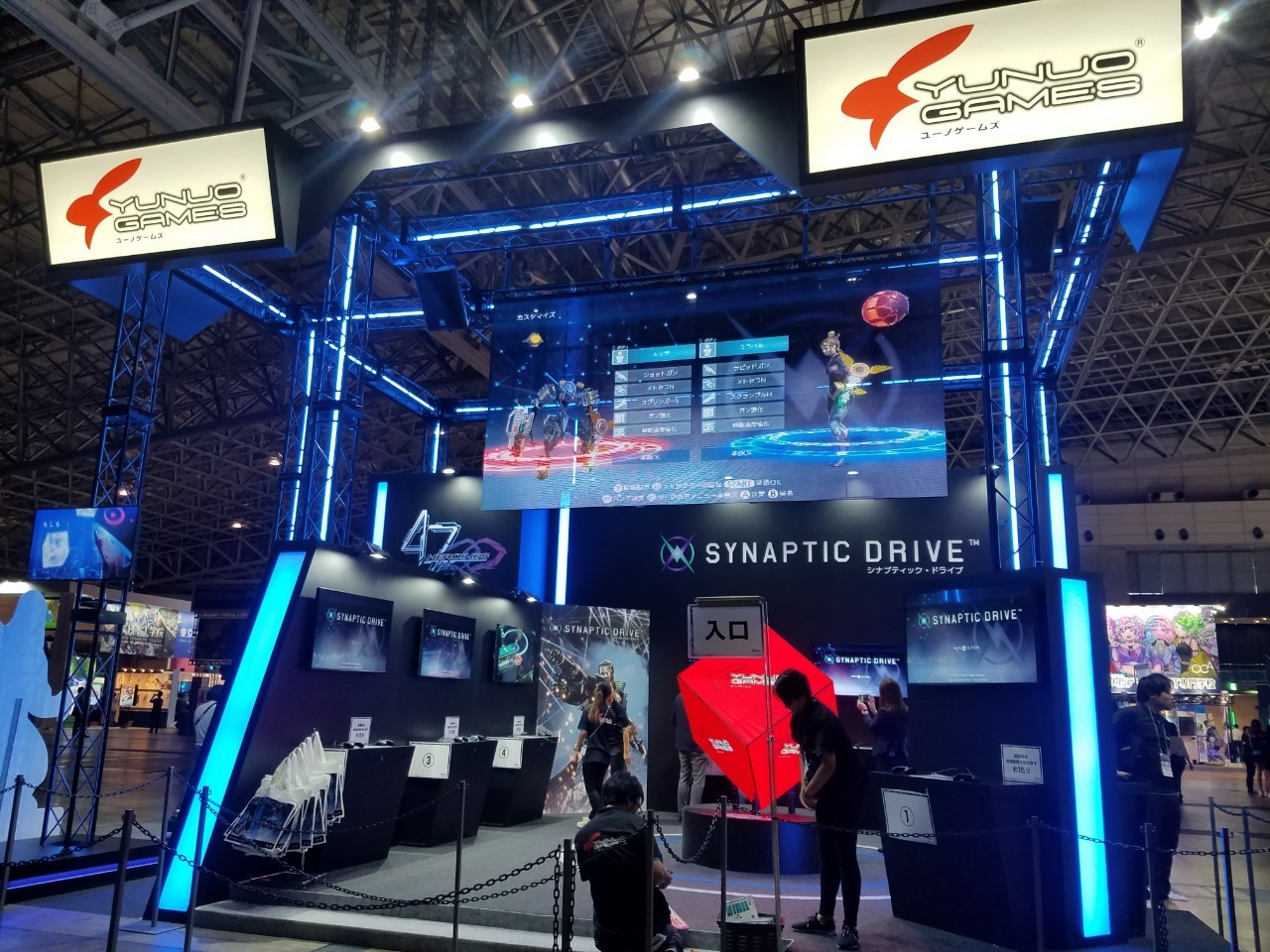

そして1年後、本作は再び東京ゲームショウ2019でプレイアブル出展された。インディゲームコーナーではなく、ユーノゲームズによって堂々たるブースが設営されたのだ。近年で例がないサクセスケースだったといえるだろう。

『SYNAPTIC DRIVE』TGS 2019ブース

ベテランの知見が活かされた実制作

さて、ここまでは主に企画・プロデュース面の話を伺ってきた。それではプロトタイプから本制作に移行していく中で、改めて3DCGをはじめとした実制作について話を移していこう。

前述したように本作はPCとSwitchのマルチタイトルだ。そのうえ、ハードをまたいで通信対戦できる必要があった。見城氏の強いこだわりゆえだ。

「『カスタムロボ』シリーズがNINTENDO64で発売されたので、今回も任天堂ハードで出したいという思いがありました。一方で海外展開を考えると、PC向けに開発し、Steamで販売する選択肢は外せませんでした」(見城氏)。

このうちマルチプラットフォームでのクロスプレイ対戦自体は、ゲームエンジンのUnityと通信ライブラリを使用すれば、目処がつきそうだった。

問題はPCとSwitchのスペックのちがいだった。アクションゲームには打てば響くような、俊敏な操作性が求められる。そのためには描画切り替えで60fpsを実現することが必要だ。PCよりスペックが劣るSwitchでこの条件を満たすには、あらかじめSwitch側に合わせた仕様でグラフィックデータをつくる必要があった。

しかし、コラットにもスタジオリントにもSwitchでゲームを開発した経験がなかった。そのため、どの程度の仕様でグラフィックデータをつくれば良いか、ノウハウがなかった。

また、アクションゲームの華はド派手なエフェクトだ。しかし、エフェクトを炊けば炊くほど処理は重くなる。そのためにはベースとなるグラフィックのデータを軽くする必要があるが、ユーザーの目を惹くには相応の画づくりも必要だ。

60fpsの画面切り替えを維持しつつ、できるだけリッチな映像にするには、どのようなバランスが必要か......。米山氏と高田氏の過去の経験がモノを言った。

「PC向けにつくるとSwitchでは処理が重くなるので、どの程度までグラフィックを落とすか、高田さんと相談しながらテストを続けました。仮データをつくってプログラマーさんに実装してもらって、ダメだったらつくり直してといった具合に、徐々に詰めていきました。あえてローポリゴンでつくってテストしたりもしましたね。その中でも念頭に置いていたのは、何か新しい技術をむりやり突っ込んで、すごいビジュアルをつくるのは止めようということです。それよりも、まず確実にできることから攻めていこうといった具合に、下から積み上げるようなつくり方を目指しました」(コラット・米山氏)。

「今までPS1からPS4まで開発してきた中で、ゲームのアセットに必要なデータ量や、データ構成などのノウハウがありました。そのためSwitchも初めて触るハードでしたが、ある程度の予測ができました。その上で今回は60フレームという目標があったので、レガシーな方向で進めました」(スタジオリント・高田氏)。

こうしてつくられたのがロボット型キャラクターのパトリックと、オーソドックスなサイバー型のアリーナ。そして武器プロップのラピッドガンと、各種エフェクトだ。

キャラクターとアリーナは、それぞれ外部のデザイナーにデザイン画が発注され、それを基にコラットとスタジオリントでモデリングやアニメーションが制作された。

キャラクター集合図

キャラクター1体あたりのポリゴン数は10,000~15,000ポリゴン(セカンダリ含む)で、テクスチャサイズは1K(1,024✕1,024)が3枚。カラーマップ、ノーマルマップ、そしてRMAマップという構成だ。RMAはRGBチャンネルを使った個別形式のチャンネルマップで、そのうちG(金属)とB(エミッシブ)チャンネルの2種類が使用されている。

使用ツールはMaya、Substance Painter、そしてZBrushだ。Mayaでローポリゴンのモデルをづくり、ZBrushで表面をスカルプティング。その後、Substance Painterで最終的なテクスチャを作成する。最後にUnity上に出力して最終調整を行うのが基本的なワークフローだ。

なお、Substance Painterを使用していることからわかるように、テクスチャは物理ベースレンダリングに対応している。米山氏は「ローポリ・ハイポリに関係なく、直感的にテクスチャが作成できて、PBRに必要なデータがまとめて出力されるため、もはやSubstance Painterは手放せない」と語った。

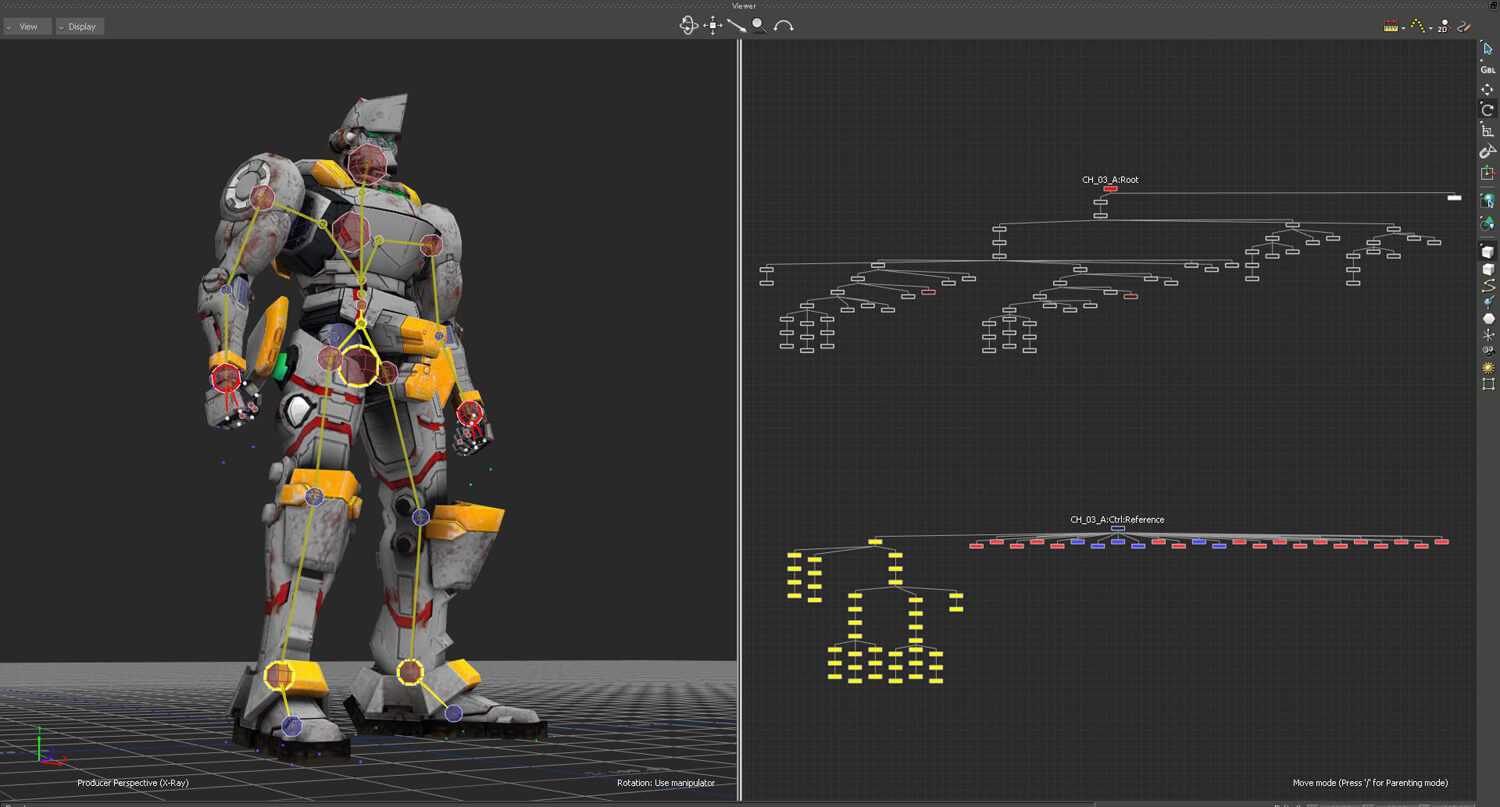

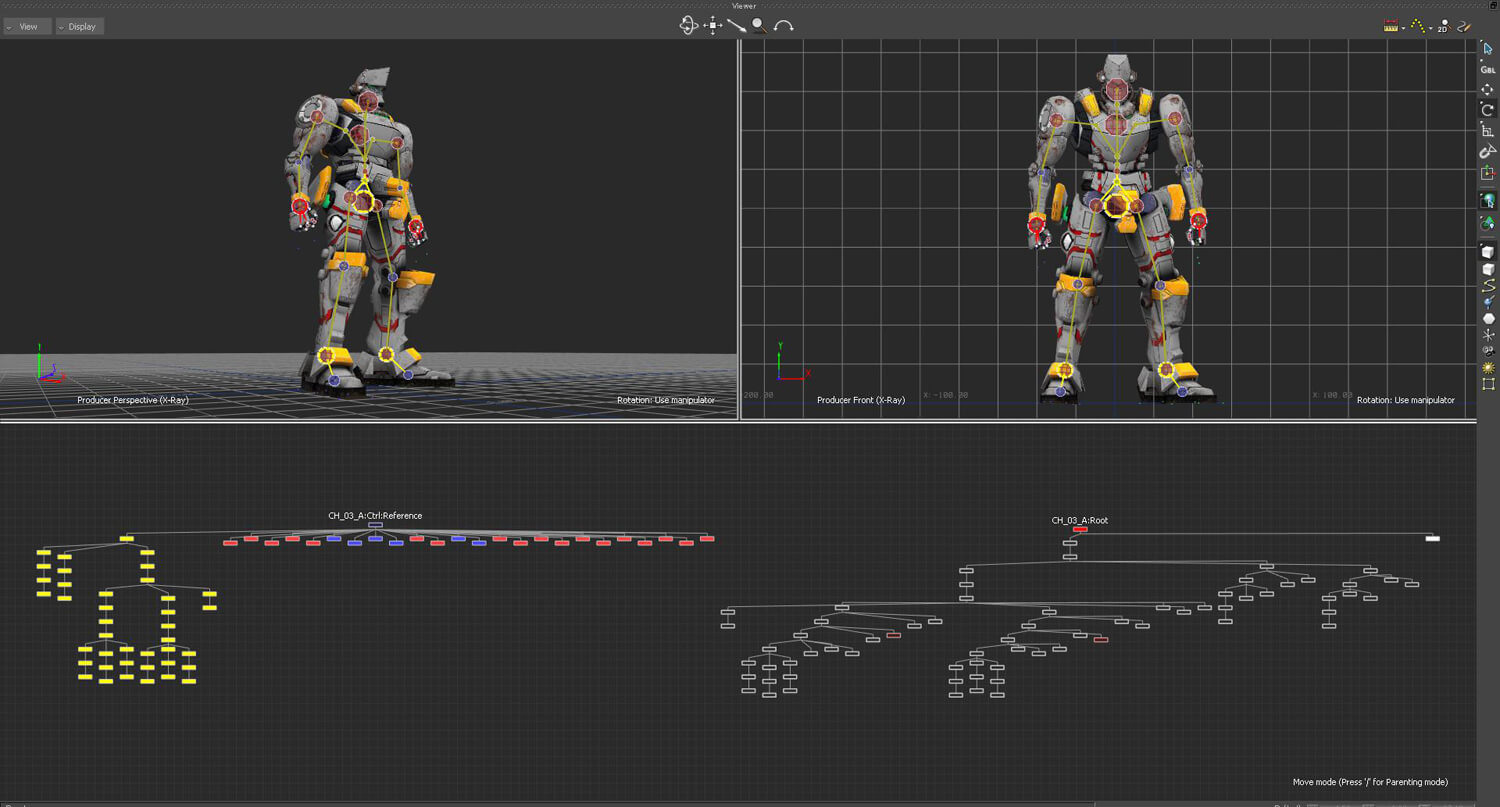

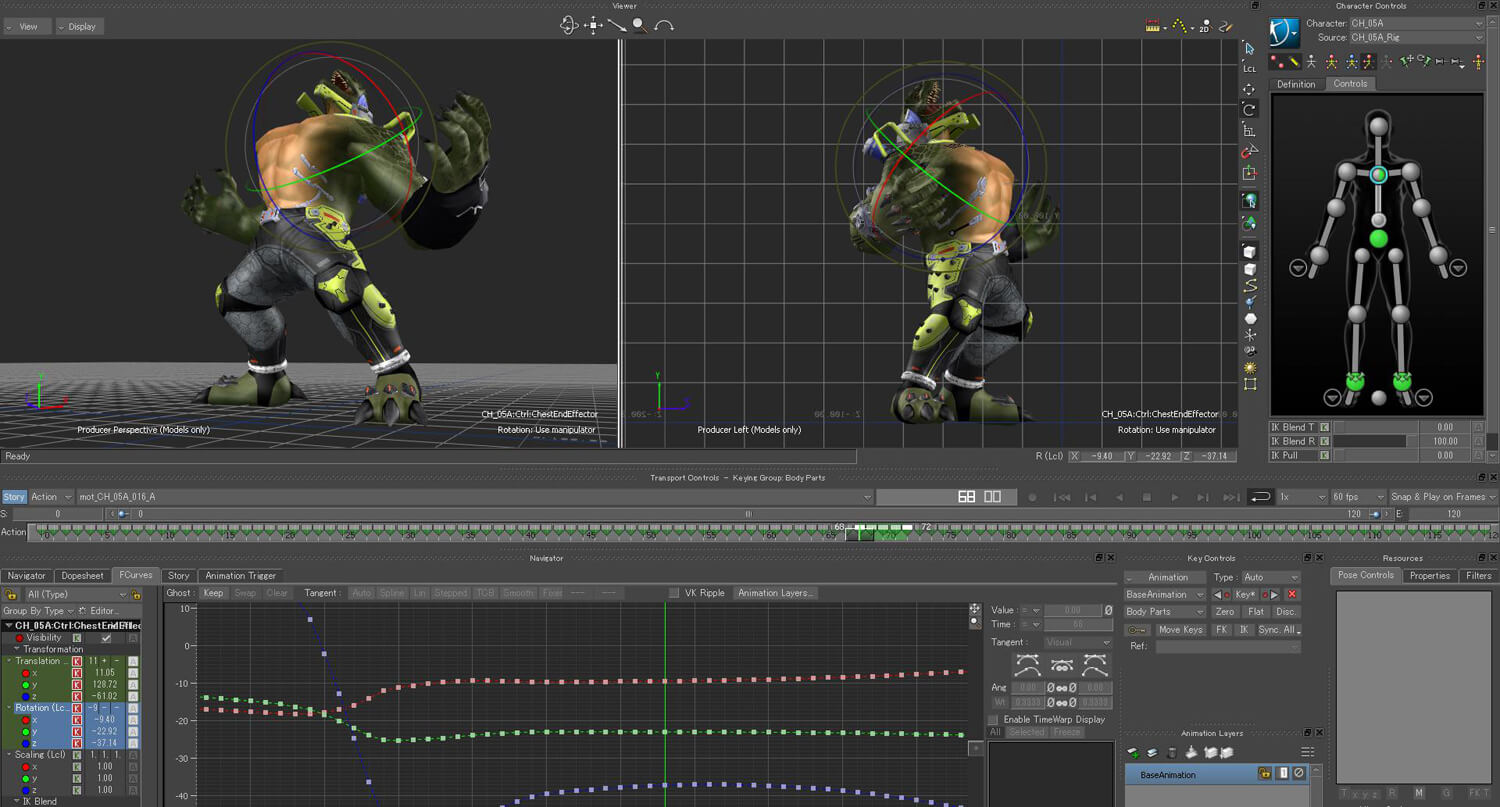

リギング

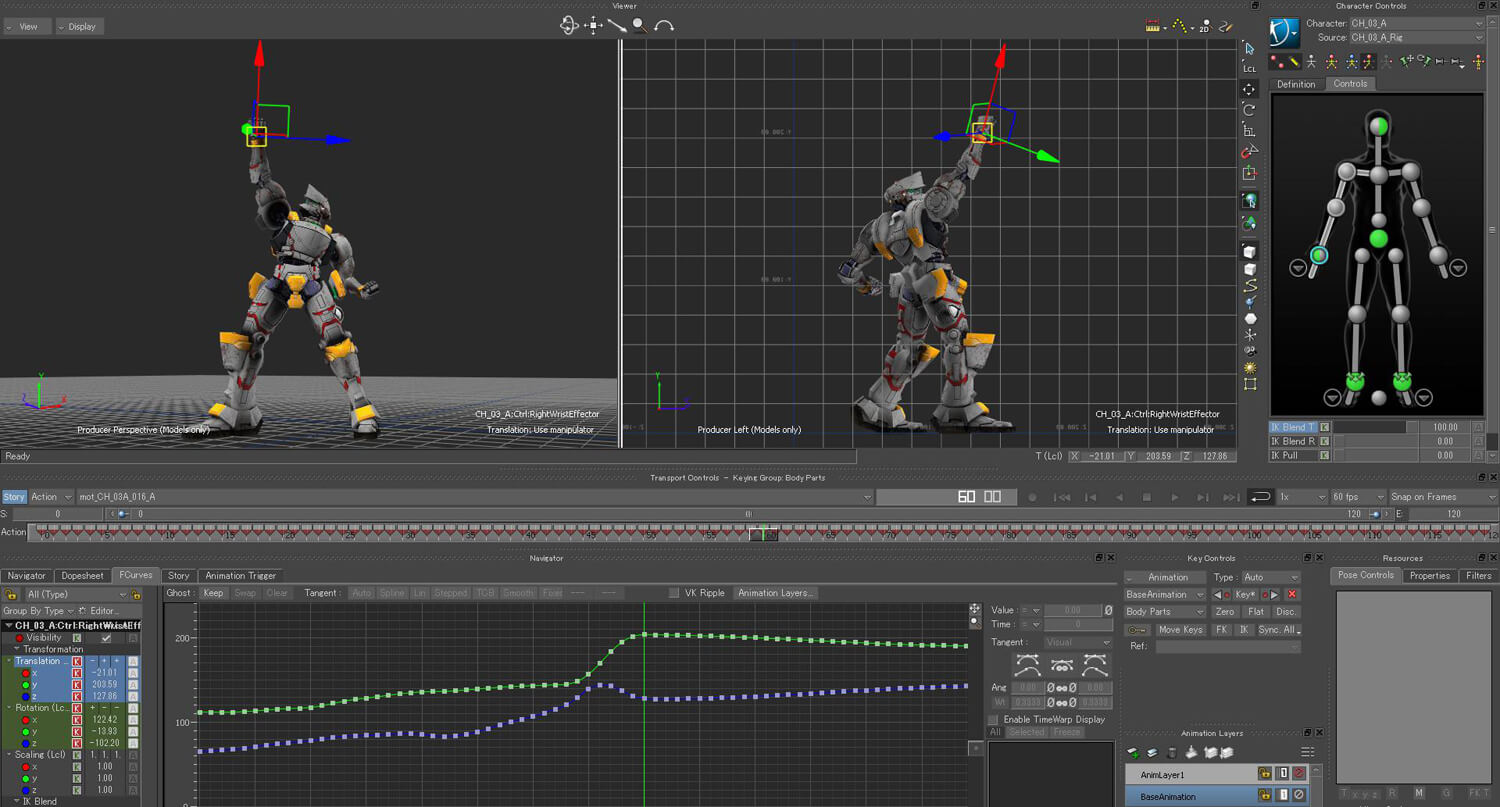

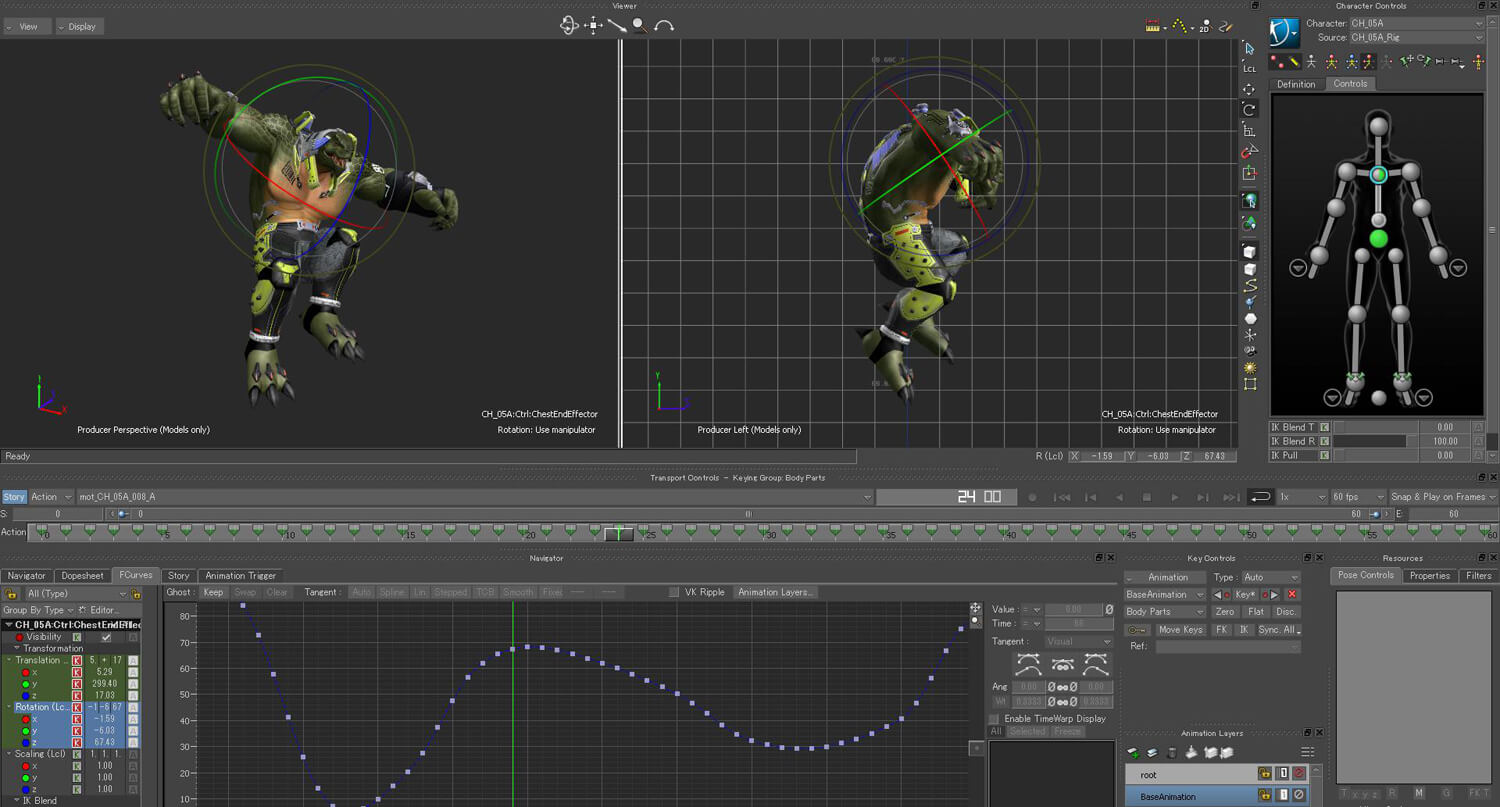

キャラクターアニメーション

アニメーション制作についても同社の知見が活かされている。本作のモーションは全て手付けによるものだ。一方で使用されたツールはMotionBuilder。Maya上での作業はジョイントのスキニングなど、一部に留まったという。

「MotionBuilderというと普通はモーションキャプチャのデータを収録し、加工するためのツールというイメージがありますが、キーフレームのアニメーション制作にも使用できます。特にMayaとちがってIKとFKを自由に切り替えられるため、地面から足が離れるモーションなどの作成がしやすいですね。セットアップもMayaほどガッツリとしなくても大丈夫だったりします」(コラット・山元氏)。

「揺れモノ・垂れモノなど、シミュレーションがか関わってくる場合は、一度MotionBuilderでつくったデータをMayaに戻して、そこからセカンダリの作業をすることが多いです。ただ、それ以外はMotionBuilderでつくった方が、作業効率が良いですね。それに、どのみちUnityにもっていくときに、FBXデータになりますから」(コラット・米山氏)。

実際、見城氏から提示されたキャラクターの資料は、そこまで細かくなかった。そのためアーティストの側で「こういった形状のキャラクターなら、こんなふうに動くと格好良い」など、自由にアイデアを広げていけた......2人はこのようにふり返る。そのためにもMotionBuilderでのアニメーション制作が適していた。

特に動きで遊べたのが忍者型キャラクターの左文字や空厳だった。忍者風のフォルムから、いろいろなアイデアが湧いてきたのだ。もっとも、中にはグラフィック的には格好良いが、ゲームデザイン的な理由からダメ出しを受けたこともあったという。

「キャラクターのイメージに合わせていろいろと動きを提案しただいて、とても助かりました。ただ、中には企画意図とそぐわないものもあり、バック転のモーションもそのひとつでした。すごくカッコ良かったんですが、キャラクターの座標が動きすぎてしまって、泣く泣くボツにしました。企画側からすれば、動くが特定のフレーム数で、かつ特定の座標の範囲内で収まっていることが重要でした。他にモーションを組み込んだ後で、プログラマーさんとパラメータを調整させていただいたこともありました」(見城氏)。