モバイルソーシャルゲームが主流だったゲーム業界に変化の兆しが見え始めた。競争の激化を嫌って、インディゲームという新天地に挑戦する事例が出てきたのだ。そこにはリモートワークを駆使した新しい協業スタイルと、ベテランのゲーム開発者ならではの知見があった。『SYNAPTIC DRIVE』の開発事例から、新しいゲーム開発プロジェクトのあり方について考える。

INTERVIEW_小野憲史 / Kenji Ono

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada

© YUNUO GAMES All Rights Reserved.

Developed by Kouji Kenjou / Thousand Games

インディゲームに挑戦するベテランたち

国内のゲーム開発で開発費10億円はひとつの壁だ。ざっと計算しただけでも、リクープするのに数十万本の売り上げが求められる。いきおい国内市場だけでペイするのが難しくなる。

歴史をふり返ると、初代PlayStationでは数千万円だった開発費が、PS2で1億円の大台に乗った。これがPS3になると10億円を超え、PS4では数十億円から、中には100億円を超える事例も存在する。

こうしたリスクを嫌って、2000年代にWiiやニンテンドーDS、そして2010年代にモバイルソーシャルゲームへと、多くの企業が主戦場を移してきた。

余談だが、こうした新規市場が10年単位で登場したことで、日本のゲーム業界は社員の雇用を保ってきたと言える。

しかし、頼みの綱のモバイルソーシャルゲームも、年々競争が激化してきた。今や初期開発費と宣伝広告費を含めると、数十億円にのぼる事例も少なくない。

その一方でストアのランキングは定番タイトルか、『フォートナイト』、『荒野行動』といった海外タイトル、そして近年ではハイパーカジュアルのゲーム群で占められるようになった。たとえ大手であっても、オリジナルタイトルが成功を収めるチャンスが、極めて難しいのが実情だ。

こうした中、日本でもインディ(独立系)ゲームという新天地に挑戦する動きがあらわれた。2020年5月にPCとNintendo Switch向けに発売された『SYNAPTIC DRIVE(シナプティック・ドライブ)』は、そうしたタイトルのひとつだ。

発売:YUNUO GAMES、開発:サウザンドゲームズ、発売日:発売中、価格:パッケージ版 3,980円+税/ダウンロード版 2,980円+税、対応プラットフォーム:Nintendo Switch/Microsoft Windows(Steam)、ジャンル:オンライン対戦シューティングバトル

yunuo-games.jp/synaptic-drive

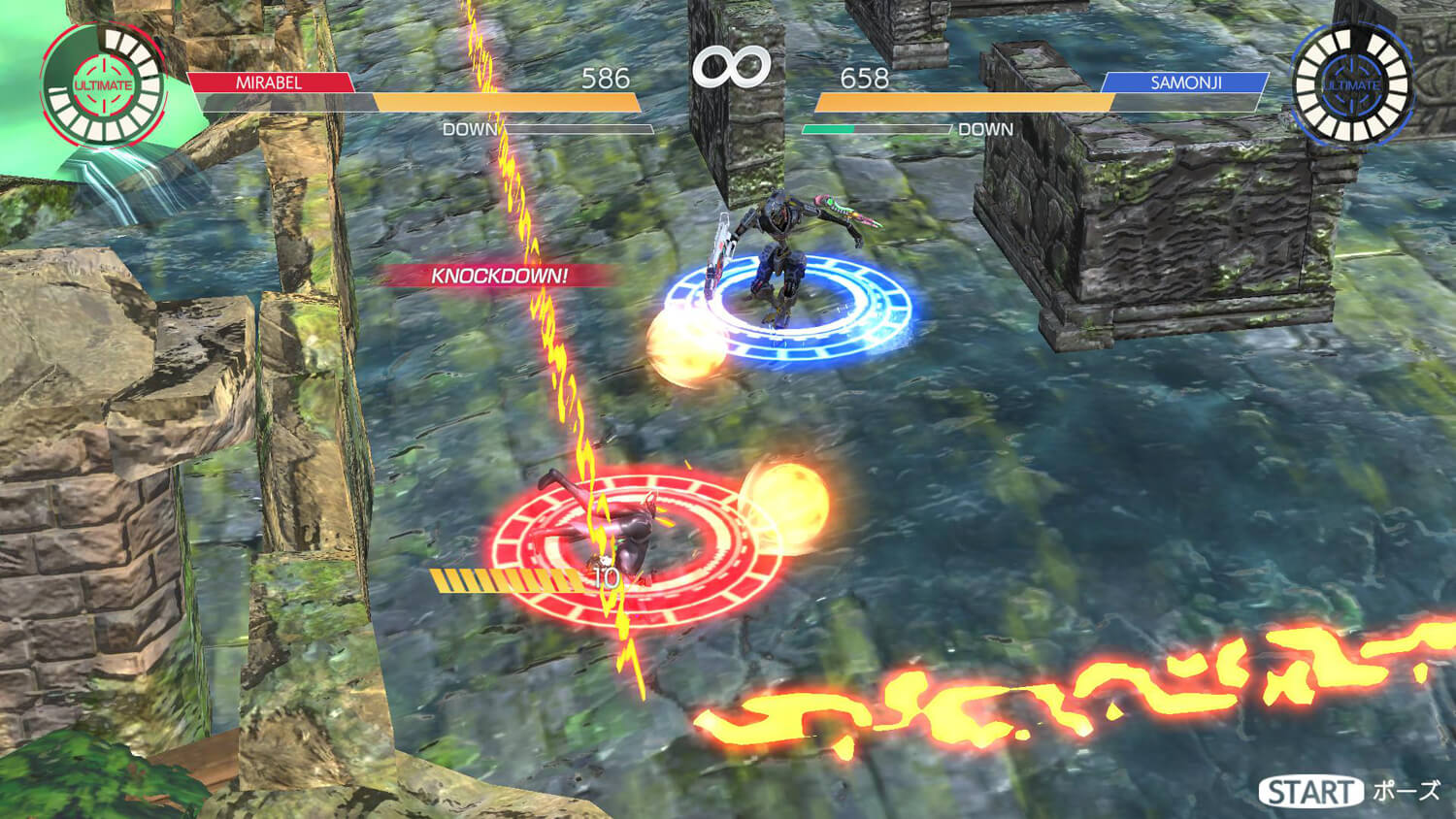

近未来のバトルアリーナで2体のキャラクターがバトルをくり広げる対戦型アクションシューティングで、100種類を超える武器を自在に付け替えられる高いカスタマイズ性と、俯瞰視点で行われる格闘ゲームにも似たゲーム体験が特徴。オンライン対戦にも対応しており、世界中でバトルがくり広げられている。

開発を主導したのはゲームデザイナーの見城こうじ氏。NINTENDO64で人気を博した『カスタムロボ』シリーズの生みの親として知られる人物だ。現在はフリーランスで活動しており、本作も開発元のサウザンドゲームズとの協業で制作している。

実際、『SYNAPTIC DRIVE』のゲーム体験には、『カスタムロボ』シリーズを彷彿とさせる点が多い。そのため一部のファンから「『カスタムロボ』シリーズの精神的な続編」と言われることもあるほどだ。

もっとも開発者目線でいえば、本作のプロトタイプがサウザンドゲームズと見城氏のもち出しでつくられた点に触れないわけにはいかないだろう。

筆者の知る限り、本作クラスの規模のゲームで、クリエイターがもち出しでプロトタイプを開発した例は、それほど多くない。まさに「自分たちがつくりたいゲームを、リスクを取ってつくる」=インディ精神あふれるゲームだと言える。

-

-

見城こうじ/Kouji Kenjou

フリーランスゲームデザイナー 1965年、東京都生まれ。旧ナムコでディレクターとして様々なアーケードゲームの開発に携わった後、任天堂と共同で『カスタムロボ』シリーズ5作を手がける。他の代表作に『コズモギャング・ザ・ビデオ』(1992)、『コズモギャング・ザ・パズル』(1992)、『ゼビウス・アレンジメント』(1995)、『TWIN GATES』(2016)、『PENDULUM FEVER』(2017)など

note.com/kenjohkohji

開発の経緯について、見城氏は次のように語る。

「これまで『カスタムロボ』シリーズを5本つくってきて、自分の中に家庭用ゲームにおける対戦ゲームのノウハウが蓄積されてきました。一方で何年も、こうしたゲームがつくれない時期が続いていました。国内外の対戦ゲームを遊びながら自分のゲームづくりについて考え直していく中で、原点に戻ったところがありました」。

「逆にいえば自分につくれるものは、対戦ゲームしかないだろうと。自分でリスクを背負ってゲームをつくるのであれば、一番自信があるジャンルで勝負したいという思いもありました」。

一方で本プロジェクトの中核を担った、株式会社サウザンドゲームズ代表の桑原敏道氏の話も聞こう。

「今回のプロジェクトは見城さんが実現したいゲームを作るというところからスタートしています。もっとも、近年オリジナルのゲーム企画をパブリッシャー様にもち込んでプロジェクトを実現するスタイルは、かなり減ってきていると認識しています。パブリッシャー様がIPを指定されたり、元になる企画や原案がある中で、肉付けを求められたりする案件が多いのが現状です」。

「そのような環境の中、実績が少ない弊社が大規模なオリジナル企画を書面だけで通すのは難しいと考えました。そこで、まずはプロトタイプを制作し、『どのようなプロジェクトを実現したいか』に加えて、『我々の本気度』を可視化することにしました」。

こうして開発されたプロトタイプ版は東京ゲームショウ(TGS)2018のインディーゲームコーナーに出展され、大きな話題を呼ぶ。

「インディーゲームコーナーへの出展は、既存のコネクションに囚われず告知・営業する好機と考えました。特に本プロジェクトは当初より海外市場を強く意識しておりましたので、海外のパブリッシャー様、投資家様、ユーザー様にアピールしたいと考えました。おかげさまで多くの海外企業様と打ち合わせもできましたし、インディーズアワードにノミネートしていただいたり、ユーザー様の反響も確かめられたりと、プロジェクトの実現に確信がもてました」。

TGS 2018インディゲームブース

『SYNAPTIC DRIVE』TGS 2018版

プロトタイプ版で登場したキャラクターとアリーナは1種類のみだが、基本的なゲームメカニクスは全て実装されており、対戦プレイも楽しめる。「『カスタムロボ』シリーズを手がけたクリエイターの新作」というニュースは瞬く間に広がり、連日多くのユーザーがブースに詰めかけた。

その後、本出展がきっかけとなり、ユーノゲームズ(禹諾国際株式会社)とのパブリッシング契約が決まる。ユーノゲームズ側で開発・宣伝プロデュースを担当した関 義一氏は「ほぼ即決だった」と当時をふり返った。見城氏の実績もさることながら、本作のゲーム内容が世界規模で成長を続けるeスポーツ市場に適していたからだ。

「ちょうど弊社でもeスポーツ市場を見据えたゲーム開発を進めたいと考えていたこともあり、契約させていただきました」。

-

-

関 義一/Yoshikazu Seki

ユーノゲームズ(禹諾国際株式会社)アシスタントゼネラルマネージャー yunuo-games.jp/

リモートワーク前提の座組

本作でもうひとつユニークなのは、リモートワークによる分散開発体制が採られたことだ。企画とプロデュースがサウザンドゲームズ、プログラムがクラウズプレイカンパニー、グラフィックがコラットとスタジオリントという座組になっている。

このうちコラットはキャラクターモデルとアニメーション(モーション)制作、スタジオリントは武器プロップ、ステージ、エフェクト制作を担当している。また、見城氏と同じく、フリーランスのゲームデザイナーとして杉本てるみ氏がディレクションチームに加わり、クリエイティブディレクションとゲームデザインを担当した。

他にサウンドプロデューサーとして、『リッジレーサー』シリーズの楽曲制作などで知られる細江慎治氏。キャラクターデザインに寺田克也氏、タナカケンゴ氏、仲井さとし氏など、ベテラン勢が顔を揃えている。

キャラクターデザインやサウンドといった、外部に切り出しやすいパートはまだしも、プログラムやグラフィックまで、ほとんどのパートが外注という開発体制は、まだまだ珍しい。中でもクラウズプレイカンパニーに所属するプログラマー陣は勤務地が札幌で、開発は普段からSkype越しに進んだという。

もっともサウザンドゲームズからすれば、こうした開発体制は慣れ親しんだものだった。代表の桑原氏は次のように語る。

「弊社は常勤3名からなる企画・プロデュース会社です。複数のパートナー企業とアライアンスを組んでコンテンツ(ゲームに限りません)を制作するのが基本的なスタイルで、プロジェクトに合わせて、外部の企業やフリーランスの方に業務委託を行なっています」。

クラウズ、コラット、スタジオリントという編成も、桑原氏のそれまでの経験や人脈によるもので、いずれもプロトタイプ制作から参加した。まだプロジェクトが海のものとも山のものともつかない中、開発にかける思いや指針を共有しつつ、リモートワークで柔軟に進められる企業ということで、白羽の矢が立ったのだ。

「クラウズさんは、過去にいくつかのプロジェクトをご一緒しており、信頼関係が築けておりました。プロジェクトを柔軟に対応していただける会社で、多くの試行錯誤が必要な本件プロジェクトには最適だと考えました」。

「また、本件プロジェクトは武器のカスタマイズ数がポイントになっていますので、大量生産する前提でご対応いただけるCGプロダクションにお願いする必要があると考えました。モデリングだけでなく、モーションやエフェクトなどの方向性も一緒に議論する必要がありました」。

「もっともプロトタイプ制作時点では、最終的なプロジェクトの品質や規模(予算や物量)がはっきりしていなかったので、このあたりも一緒に考えていただける会社さんであるということで起用させていただきました」。

同社では多くのプロジェクトをリモートワークで進めている。モバイルゲーム開発で、エンジニアがベトナム・福岡・名古屋で勤務していたり、Webサイト構築業務でディレクターがトルコからオペレーションしたり、などの例もあるほどだ。

もっとも、本作クラスの開発は初めてだったとのことで、後述するが様々な問題も生じた。また、仕上げの段階で見城氏をはじめディレクションチームのみ、シェアオフィスに集まって、集中的に3ヵ月ほど作業を行なったという。

[[SplitPage]]ゲームから映像へ、そしてまたゲームへ

ただし、くり返しになるがプロトタイプが完成しても、そこから本制作につながる保証はどこにもなかった。実際、案件の打診は行われたものの、そこから連絡がなくなる......そういったケースも少なくない。こうした中で、グラフィックを担当したコラット、スタジオリントは、開発に参加した思いを次のように語った。

「桑原さんと共通の知人を介して『久々にゲームの仕事があるんだけど、どう?』みたいな軽いノリで話をいただきました。まずプロトタイプをつくるということで、予算に関しても最初から明示がありました。単純に『面白そう』と思いましたね。儲かる、儲からないという点は脇において、楽しいから進めました」。

「実際、プロトタイプの段階では、弊社では私と外部のアーティストとで作業をしていました。まだ利益が出るか不明瞭だったので、社内で表立って動かしにくかったところがありました」(コラット・米山氏)。

-

-

米山和利/Kazutoshi Yoneyama

コラット・代表取締役 代表作:映画『燃えよ剣』VFXなど

korat-inc.com/

「米山さんとは以前からの知り合いで、コラットさんだけでは手が足りないということで、直接お声がけいただきました。それほど制作実績があるわけではないのに声をかけていただいたので、自分なりに一生懸命やってみようと思いました」(スタジオリント・高田氏)。

-

-

高田幸資/Kousuke Takada

スタジオリント プロデューサー・ディレクター 代表作:『新幹線変形ロボ シンカリオン360°ザムービー』(CGディレクター)、『あんさんぶるスターズ!!Music』(3Dステージエフェクト演出制作)など

www.linto.co.jp/

実は両者には共通点があった。元々ゲーム開発からキャリアをスタートさせ、途中で映像制作に舵を切りつつ、ふたたびゲーム開発に戻ってきたというながれだ。

「2000年ごろにPCでMMORPGをつくっていました。そこから携帯ゲーム機の開発を経て、映像業界に移りました。2012年に弊社を設立してからは、ゲームのムービー制作を受注しつつ、映画『燃えよ剣』をはじめVFX制作も手がけています。近年では映像制作の仕事が減った一方で、ゲームのアセット制作の仕事が増えてきました。今はゲームと映像が半々くらいですね」(コラット・米山氏)。

「もともとゲーム業界出身で、2000年ごろにXbox向けのアクションゲームをつくっていました。ただ、次第に家庭用ゲームの仕事が減っていって、映像案件の比重が増えていきました。そこからまた、ゲーム関連の仕事が増えてきた感じです。本作のような規模の案件にかかわるのは、弊社としては初めてですが、個人的には何作も開発経験がありました」(スタジオリント・高田氏)。

VTuberをはじめゲームの定義が拡大する中で、映像制作でもゲームエンジンを使用した案件が増加中だ。こうした中、社内の若手にキャラクターのアセットやエフェクト制作といった「部分受け」ではなく、より上流工程からゲーム制作に係わらせてあげたかった......高田氏は取材中、このように語った。

「仕様はこれです。デザイン画はこれです。まったく同じものをつくってください。ゲームでも受注仕事だと、得てしてそうなりがちです。そうじゃなくて、自分たちの表現もある程度できるんだよ、という体験をさせてあげたかったというか。一緒にやりたかったというか」(スタジオリント・高田氏)。

ゲーム開発が大規模化する中、複数の企業による協業や、分散開発は避けては通れない道だ。コロナ禍の影響もあり、同じフロアでゲームをつくる体制が急速に過去のものになっていく昨今。中小のゲーム開発会社がこうした制作環境を取り戻すためには、インディゲームに挑戦するしか道はないのかもしれない。

閑話休題。こうした経緯でプロトタイプ制作は2017年末に始まった。企画とプログラムは見城氏をはじめ3名程度。コラット、スタジオリントのグラフィックチームや、イラストレーター、サウンドなどを含めても、開発メンバーは10名以下という編成だった。

実質的な開発期間は約4ヵ月。前述の通り、完成したプロトタイプはTGS 2018で注目を集め、本制作につながっていく。

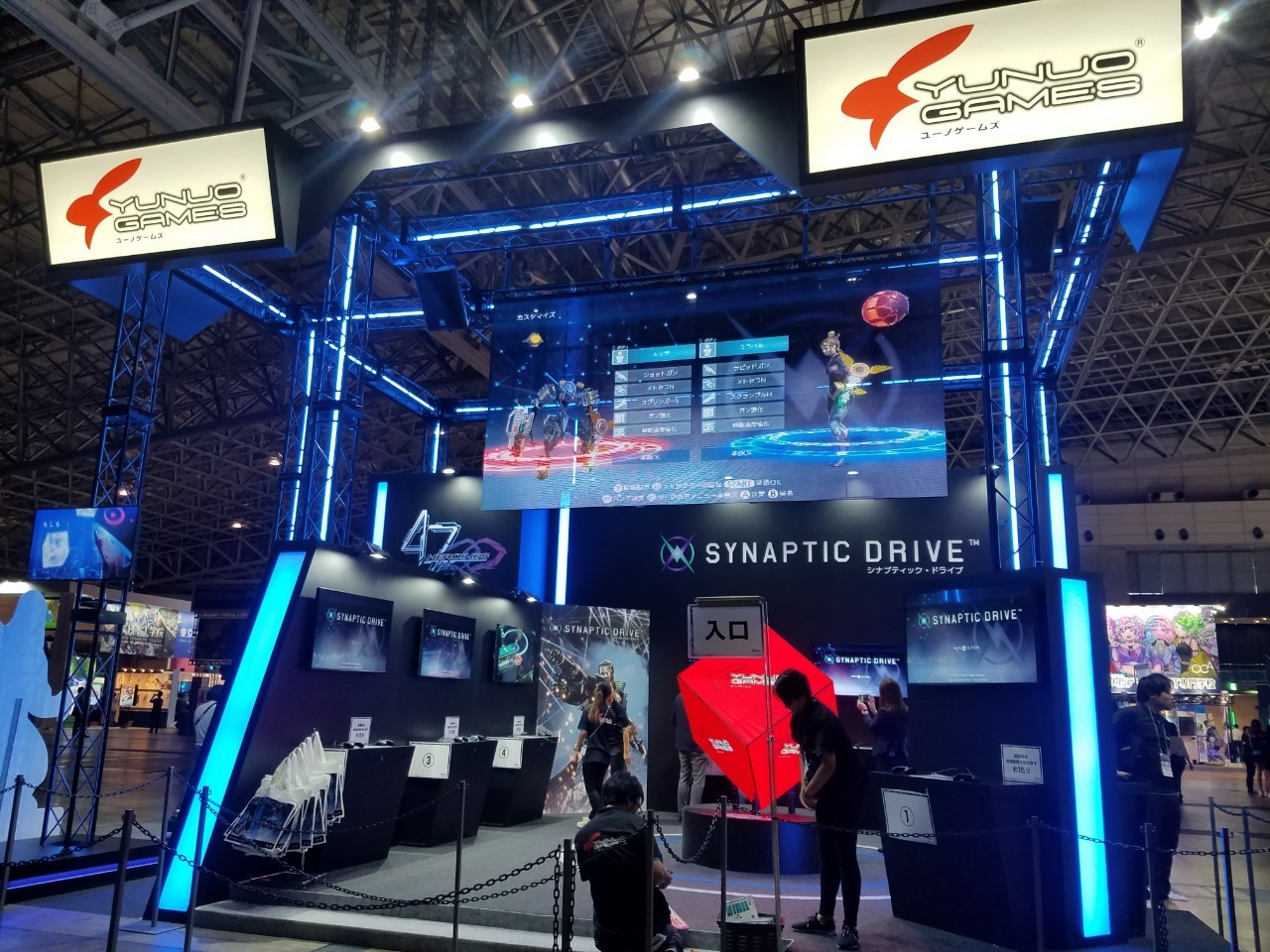

そして1年後、本作は再び東京ゲームショウ2019でプレイアブル出展された。インディゲームコーナーではなく、ユーノゲームズによって堂々たるブースが設営されたのだ。近年で例がないサクセスケースだったといえるだろう。

『SYNAPTIC DRIVE』TGS 2019ブース

ベテランの知見が活かされた実制作

さて、ここまでは主に企画・プロデュース面の話を伺ってきた。それではプロトタイプから本制作に移行していく中で、改めて3DCGをはじめとした実制作について話を移していこう。

前述したように本作はPCとSwitchのマルチタイトルだ。そのうえ、ハードをまたいで通信対戦できる必要があった。見城氏の強いこだわりゆえだ。

「『カスタムロボ』シリーズがNINTENDO64で発売されたので、今回も任天堂ハードで出したいという思いがありました。一方で海外展開を考えると、PC向けに開発し、Steamで販売する選択肢は外せませんでした」(見城氏)。

このうちマルチプラットフォームでのクロスプレイ対戦自体は、ゲームエンジンのUnityと通信ライブラリを使用すれば、目処がつきそうだった。

問題はPCとSwitchのスペックのちがいだった。アクションゲームには打てば響くような、俊敏な操作性が求められる。そのためには描画切り替えで60fpsを実現することが必要だ。PCよりスペックが劣るSwitchでこの条件を満たすには、あらかじめSwitch側に合わせた仕様でグラフィックデータをつくる必要があった。

しかし、コラットにもスタジオリントにもSwitchでゲームを開発した経験がなかった。そのため、どの程度の仕様でグラフィックデータをつくれば良いか、ノウハウがなかった。

また、アクションゲームの華はド派手なエフェクトだ。しかし、エフェクトを炊けば炊くほど処理は重くなる。そのためにはベースとなるグラフィックのデータを軽くする必要があるが、ユーザーの目を惹くには相応の画づくりも必要だ。

60fpsの画面切り替えを維持しつつ、できるだけリッチな映像にするには、どのようなバランスが必要か......。米山氏と高田氏の過去の経験がモノを言った。

「PC向けにつくるとSwitchでは処理が重くなるので、どの程度までグラフィックを落とすか、高田さんと相談しながらテストを続けました。仮データをつくってプログラマーさんに実装してもらって、ダメだったらつくり直してといった具合に、徐々に詰めていきました。あえてローポリゴンでつくってテストしたりもしましたね。その中でも念頭に置いていたのは、何か新しい技術をむりやり突っ込んで、すごいビジュアルをつくるのは止めようということです。それよりも、まず確実にできることから攻めていこうといった具合に、下から積み上げるようなつくり方を目指しました」(コラット・米山氏)。

「今までPS1からPS4まで開発してきた中で、ゲームのアセットに必要なデータ量や、データ構成などのノウハウがありました。そのためSwitchも初めて触るハードでしたが、ある程度の予測ができました。その上で今回は60フレームという目標があったので、レガシーな方向で進めました」(スタジオリント・高田氏)。

こうしてつくられたのがロボット型キャラクターのパトリックと、オーソドックスなサイバー型のアリーナ。そして武器プロップのラピッドガンと、各種エフェクトだ。

キャラクターとアリーナは、それぞれ外部のデザイナーにデザイン画が発注され、それを基にコラットとスタジオリントでモデリングやアニメーションが制作された。

キャラクター集合図

キャラクター1体あたりのポリゴン数は10,000~15,000ポリゴン(セカンダリ含む)で、テクスチャサイズは1K(1,024✕1,024)が3枚。カラーマップ、ノーマルマップ、そしてRMAマップという構成だ。RMAはRGBチャンネルを使った個別形式のチャンネルマップで、そのうちG(金属)とB(エミッシブ)チャンネルの2種類が使用されている。

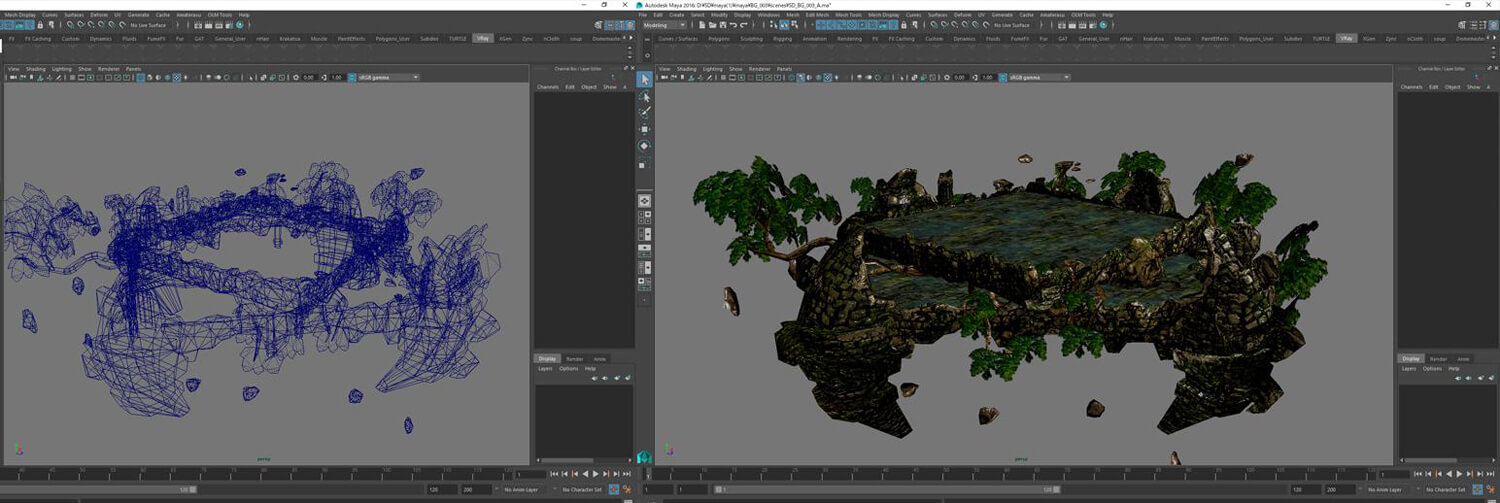

使用ツールはMaya、Substance Painter、そしてZBrushだ。Mayaでローポリゴンのモデルをづくり、ZBrushで表面をスカルプティング。その後、Substance Painterで最終的なテクスチャを作成する。最後にUnity上に出力して最終調整を行うのが基本的なワークフローだ。

なお、Substance Painterを使用していることからわかるように、テクスチャは物理ベースレンダリングに対応している。米山氏は「ローポリ・ハイポリに関係なく、直感的にテクスチャが作成できて、PBRに必要なデータがまとめて出力されるため、もはやSubstance Painterは手放せない」と語った。

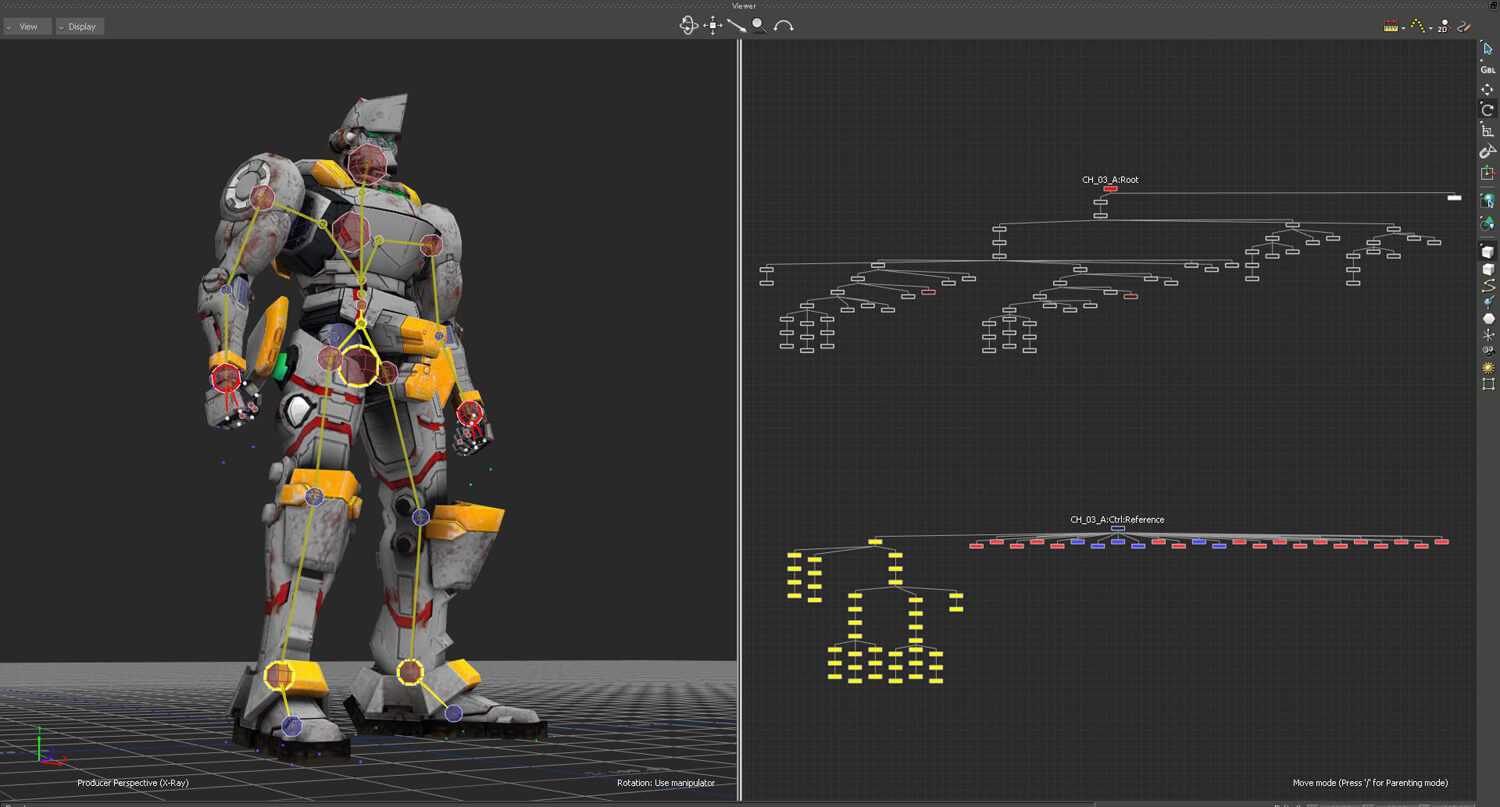

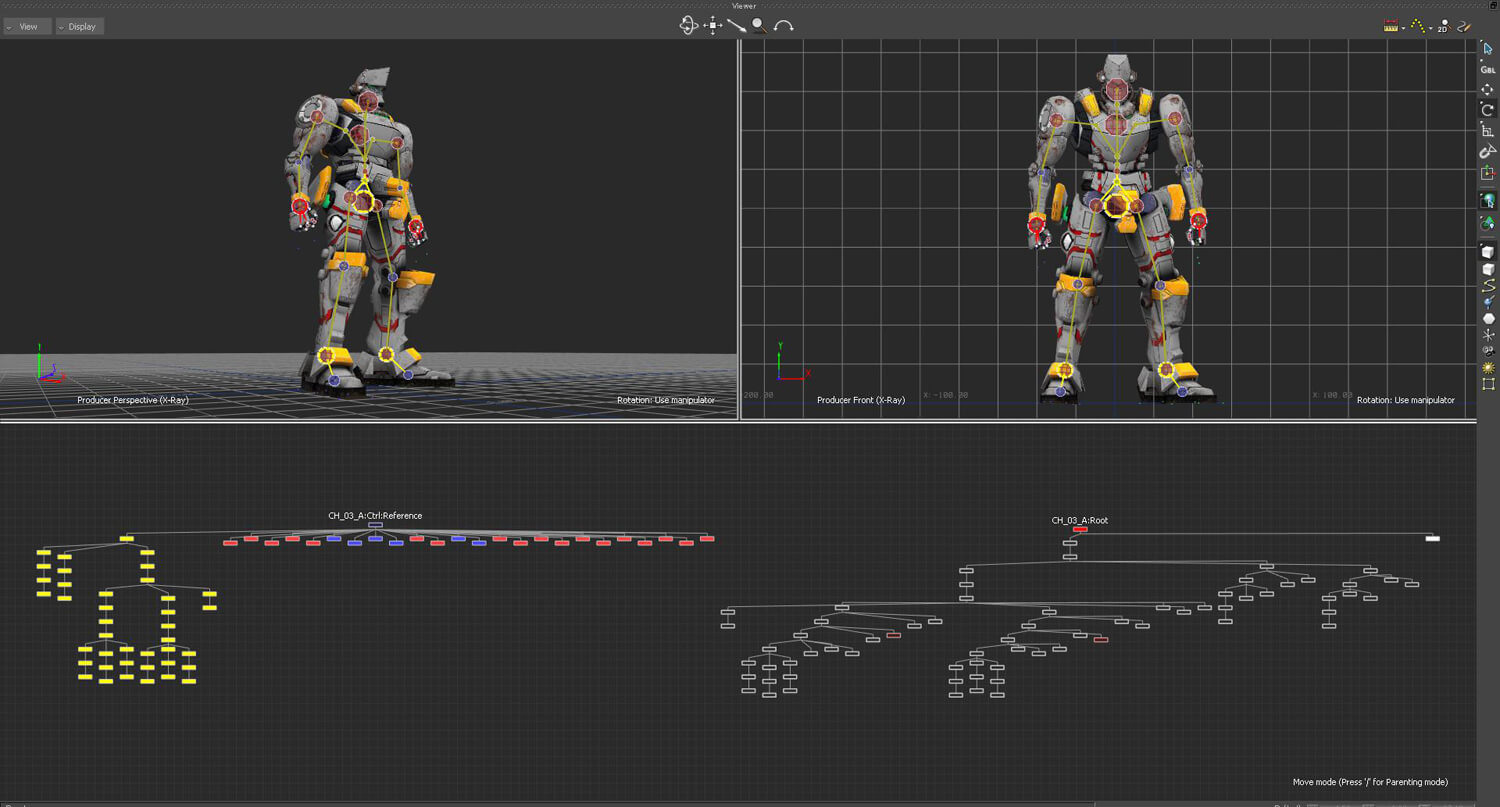

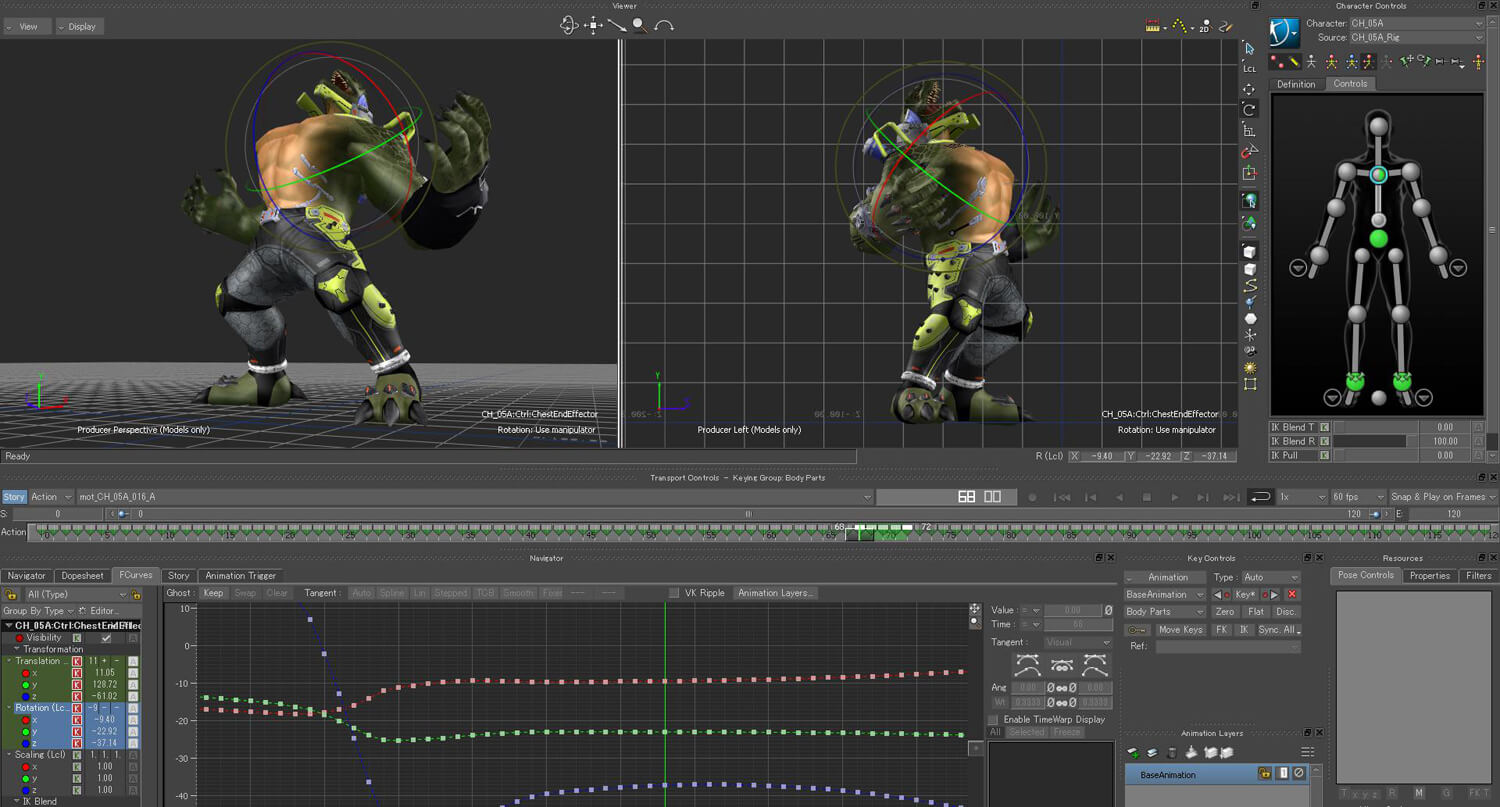

リギング

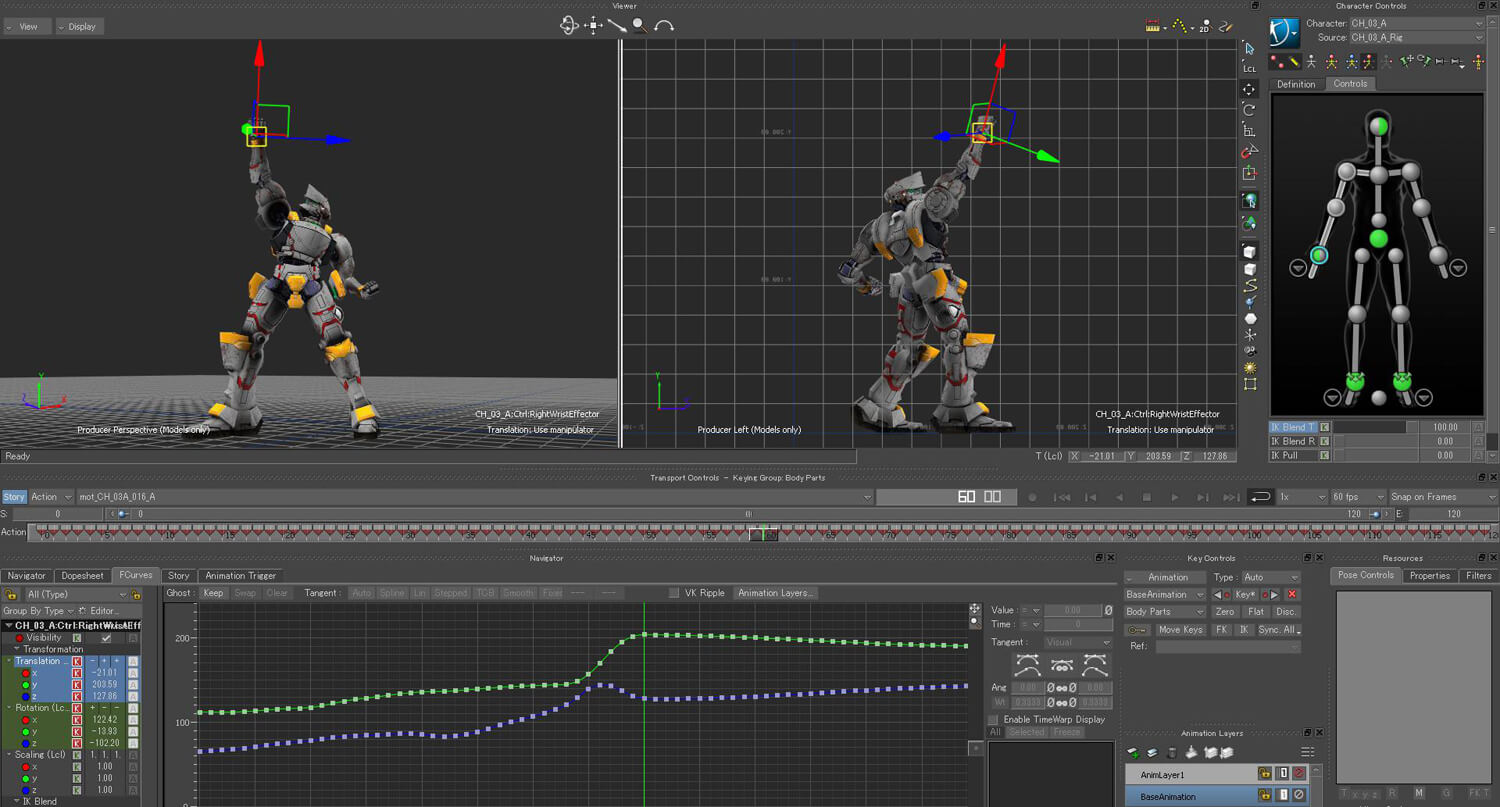

キャラクターアニメーション

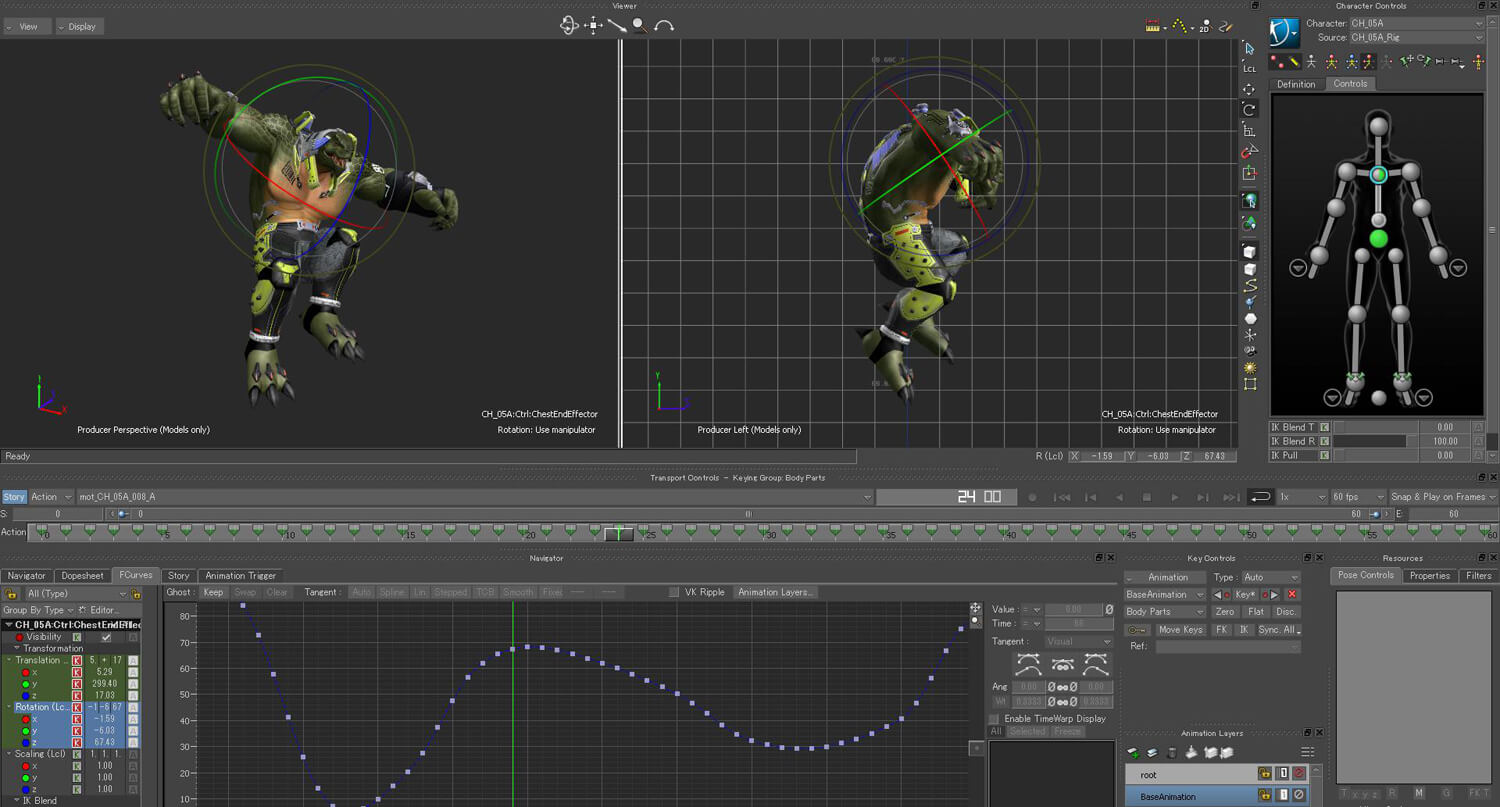

アニメーション制作についても同社の知見が活かされている。本作のモーションは全て手付けによるものだ。一方で使用されたツールはMotionBuilder。Maya上での作業はジョイントのスキニングなど、一部に留まったという。

「MotionBuilderというと普通はモーションキャプチャのデータを収録し、加工するためのツールというイメージがありますが、キーフレームのアニメーション制作にも使用できます。特にMayaとちがってIKとFKを自由に切り替えられるため、地面から足が離れるモーションなどの作成がしやすいですね。セットアップもMayaほどガッツリとしなくても大丈夫だったりします」(コラット・山元氏)。

「揺れモノ・垂れモノなど、シミュレーションがか関わってくる場合は、一度MotionBuilderでつくったデータをMayaに戻して、そこからセカンダリの作業をすることが多いです。ただ、それ以外はMotionBuilderでつくった方が、作業効率が良いですね。それに、どのみちUnityにもっていくときに、FBXデータになりますから」(コラット・米山氏)。

実際、見城氏から提示されたキャラクターの資料は、そこまで細かくなかった。そのためアーティストの側で「こういった形状のキャラクターなら、こんなふうに動くと格好良い」など、自由にアイデアを広げていけた......2人はこのようにふり返る。そのためにもMotionBuilderでのアニメーション制作が適していた。

特に動きで遊べたのが忍者型キャラクターの左文字や空厳だった。忍者風のフォルムから、いろいろなアイデアが湧いてきたのだ。もっとも、中にはグラフィック的には格好良いが、ゲームデザイン的な理由からダメ出しを受けたこともあったという。

「キャラクターのイメージに合わせていろいろと動きを提案しただいて、とても助かりました。ただ、中には企画意図とそぐわないものもあり、バック転のモーションもそのひとつでした。すごくカッコ良かったんですが、キャラクターの座標が動きすぎてしまって、泣く泣くボツにしました。企画側からすれば、動くが特定のフレーム数で、かつ特定の座標の範囲内で収まっていることが重要でした。他にモーションを組み込んだ後で、プログラマーさんとパラメータを調整させていただいたこともありました」(見城氏)。

[[SplitPage]]パーツの組み合わせでアリーナを表現

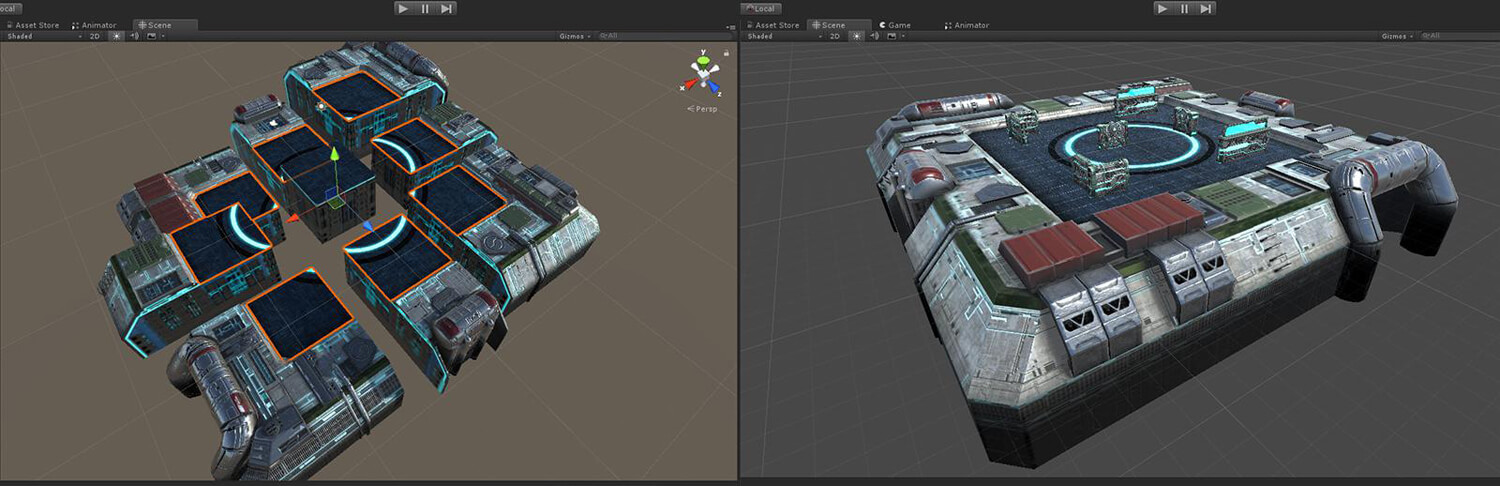

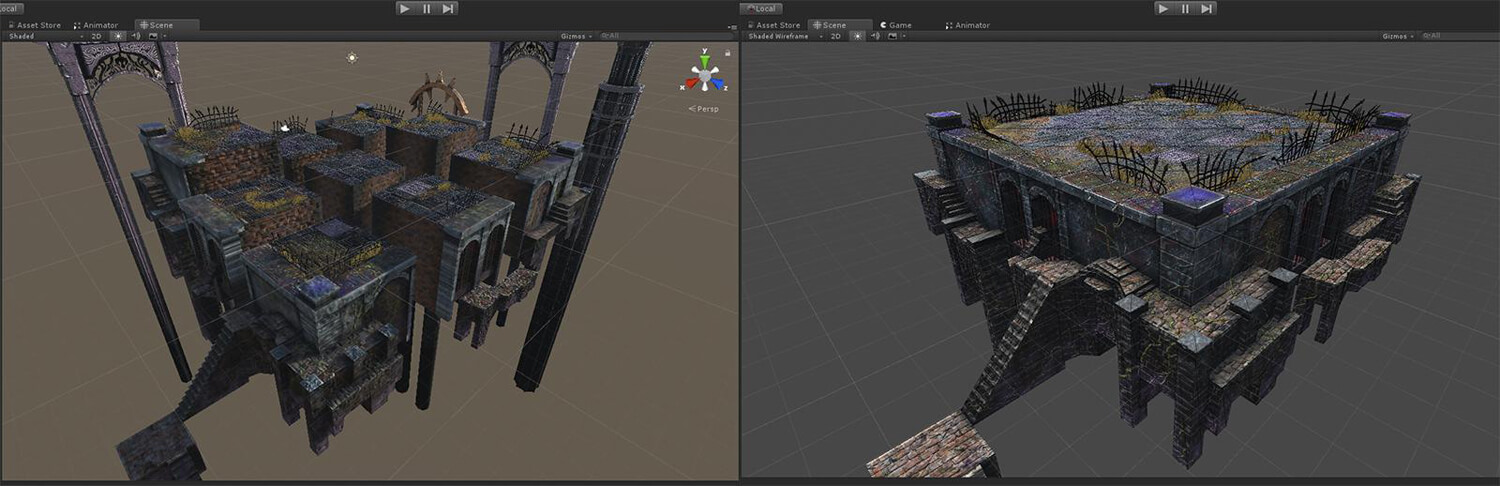

一方、キャラクターと共に世界観を構築する上で重要な要素を果たすのが背景だ。本作ではアリーナのデザインとなる。こちらもキャラクターと同様に、外部のデザイナーにデザイン画を発注した上で、スタジオリントによってモデリングが行われた。

使用されたツールは同じくMaya、Substance Painter、ZBrushだ。ポリゴン数はキャラクターと同じく上限が2万で、かなり抑え気味だ(画面上は、ほぼ3体のキャラクターが常に表示されている計算になる)。

そのかわりテクスチャサイズは最大4Kで、カメラとの距離に従って2Kと1Kのテクスチャが切り替えられている。RMAマップで金属の質感を表現したり、湿地帯における水のアニメーションをノーマルマップでつくったりと、ここでもレガシーなやり方が用いられている。

また、アリーナの作成には本作ならではの工夫が凝らされている。スクリーンショットを見ればわかるように、パーツに分割できるようになっているのだ。

サイバー系アリーナ

墓場系アリーナ

湿地遺跡系アリーナ

「ユーザーがアリーナを自由にカスタマイズできるようにしたい、というアイデアを個人的に温めていました。そこで隙あらば実現できるように、あらかじめパーツの組みあわせでステージが構成されるように準備しておきました」(スタジオリント・高田氏)。

このアイデアは見城氏も乗り気だった。しかし、開発の工数やバランス調整などの問題で、残念ながら日の目を見ないままに終わってしまう。

もっとも、こうした役職にこだわらずに、ゲームを面白くするための努力を惜しまない姿勢は、ゲームの完成度を高める上で非常に重要だ。実際、ひと昔前のゲーム開発では、こうした「仕様書を良い意味で裏切る」つくり込みが奨励される空気があった。まさにベテランのゲーム開発者ならではの発想だと言えるだろう。

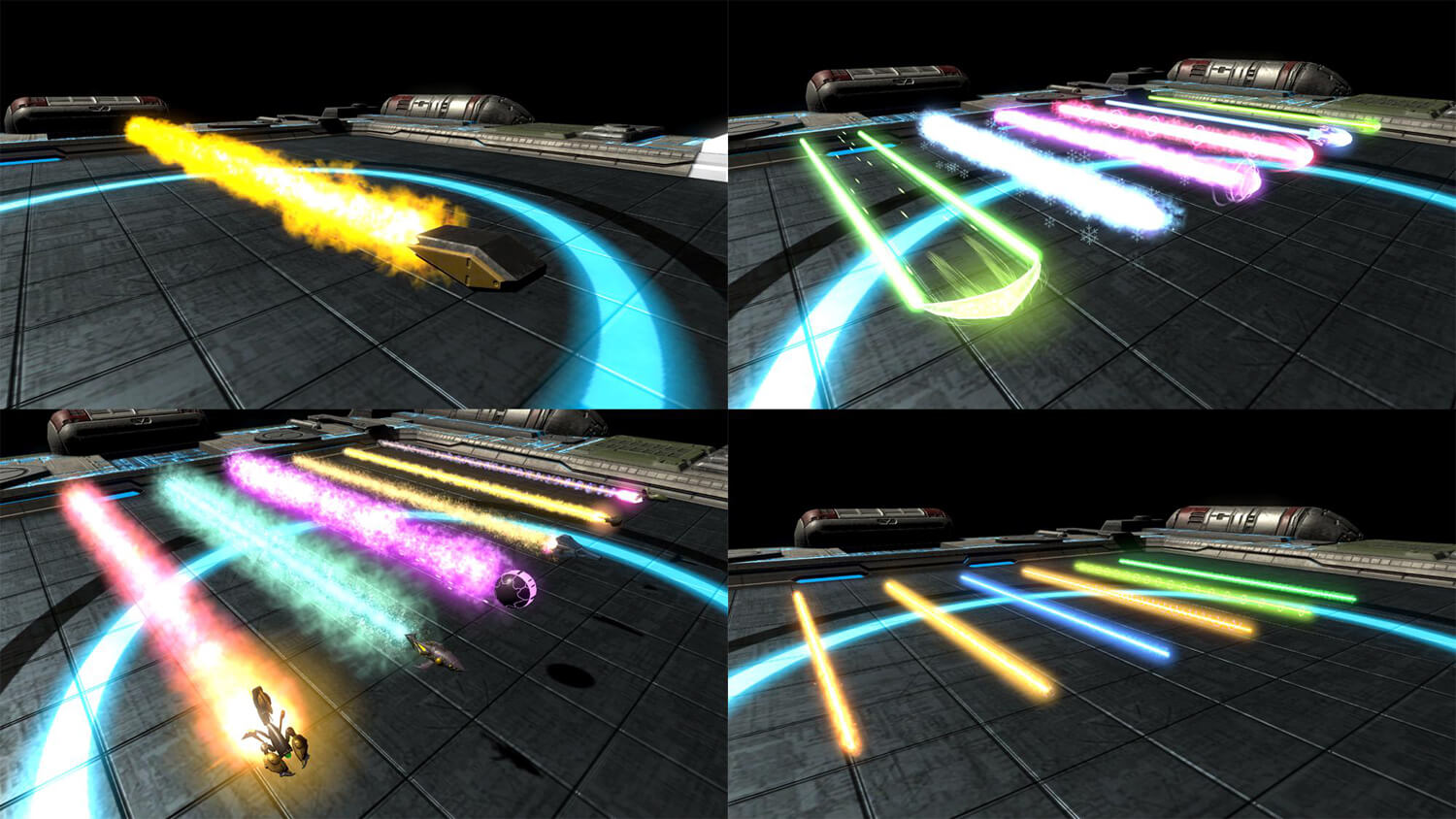

武器プロップ

続いて武器プロップの制作に移ろう。前述したように本作では100種類以上の武器が登場し、どの武器でも自由に装着させられる。これにより、キャラクターを自分流にカスタマイズして戦いに臨めるのだ。

これは本作の仕様で見城氏が最もこだわった点のひとつだ。いわば武器は本作の「もうひとつの主人公」だといえる。

なお、武器にはガン・ワイヤー・トラッカーがあり、それぞれ戦い方が異なる。これらを付け替えるのがカスタマイズ画面だ。また、カスタマイズ画面では武器を装備したキャラクターをじっくりと見て楽しむこともできる。

ただし処理負荷を考えれば、武器プロップに割けるデータ容量は限られていた。制作を引き受けた高田氏は、「だいたい2,000ポリゴン以下だと思います」という。テクスチャサイズも256✕256ピクセルが標準で、中には128✕128まで落としたものもあったほどだ。

「それでもPBM対応を考えてテクスチャはSubstance Painterでつくっています。ただ、そうやってつくったテクスチャを実際に使用するサイズまで圧縮すると、アンチエイリアシングが汚くなったり、細かい模様がボケてしまったり、といったことがありました。そういった部分は、カラーマップをPhotoshopで開いて、手作業で修正しています。いわゆる『ドット寄せ』ですね。Substance Painterを使いながら『ドット寄せ』をする行為に、シュールなものを感じました。ただ、最終的にこうやって調整していかなければ、良いものにならないんですよ」(スタジオリント・高田氏)。

キャラクターカスタマイズ画面

また、全ての武器が全てのキャラクターで使用できる一方で、重量級もいれば軽量級もいるといった具合に、キャラクターのサイズはそれぞれで異なる。

ゲームバランスだけを考えれば、同じキャラクター同士で戦うのが望ましい。しかし、それではゲームの展開に多様性が生まれず、遊んでいて面白くならない。様々なタイプのキャラクターがいた方が、ゲームが盛り上がるのは明らかだろう。

もっとも、そのためには武器のサイズをキャラクターに合わせて調整する必要がある。そのため武器のサイズをパーセントで指定するリストをExcelで作成し、それをUnity上にインポートするツールが作成された。その上で、Unity上で細かく、武器の大きさを調整できるようにしたのだ。

キャラクターカスタマイズ画面(開発バージョン)

こうした工夫が最も生きるのがキャラクターのカスタマイズ画面だ。子どもがアクションフィギュアを手にして遊ぶように、いかに直感的に武器の付け替えができるかが、本作の遊びやすさを左右する。そのためには良質なUI/UXをデザインすることが必要だ。この仕様を切ったのがディレクションチームの杉本氏だ。

もっともUI/UXデザインは開発の最終段階で行われることが多い。ゲームの仕様変更に大きく影響を受けるからだ。

特に本作では1対1だけでなく、2対2のチーム戦で戦うモードがあり、最大で4体のキャラクターのカスタマイズできるようにする必要があった。そのためには、それぞれのモードでカスタマイズ画面をできるだけ見やすくデザインし、直感的に操作できるようにする必要があった。

その上、本作は当初から海外展開を見越して企画されていた。そこで重要になるのがUIのローカライズだ。日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語・スペイン語・フランス語のフォントをあらかじめ用意して、言語設定にあわせて表示を切り替え、かつUIのデザインを保たなければいけない......かなりタフな作業だ。

「もともと画面の左右にキャラクターを表示して、その上で武器が切り替えられるようにしたいという指定がありました。その中で細かく詰めていった感じです。ただ、1対1と2対2のときで必要な情報量にちがいがあり、最終的にそれぞれでUIを変えざるをえませんでした。また、言語によって細かく配置を調整する必要があり、いつまでも修正が続きました」(杉本氏)。

ちなみにカスタマイズ画面では、ワンボタンでランダムに武器を付け替える機能も存在する。これまでのつくり込みと矛盾するような仕様だが、これがあるからこそ、様々な武器を使用する機会が生まれるともいえる。

「まさにそうした意図をこめた仕様です。子どもがガチャガチャと人形を弄るように、いろんな武器を付け替えて遊んでほしい。その中から自分にあったカスタマイズに進んでいってもらえればと思います」(見城氏)。

300種類にも及んだエフェクト制作

このようにキャラクターを除けば、アリーナも武器プロップもミニマムな仕様でつくられた本作。その理由は大量のエフェクトを表示させるためだ。

モデリングやアニメーションに比べて、傍流に押しやられやすいエフェクト。しかしエフェクトのないゲームは気の抜けたビールのようなものだ。

特にアクションゲームでは、キャラクターの位置を示すマーカー、武器を発射したときの発射エフェクト、ダメージを受けたときのエフェクト(ヒットエフェクト)など、大量のエフェクトが表示される。これらがアリーナを飾るエフェクトとあわさって、画面にリズム感を演出し、ゲーム体験を高める大きな要因になる。

「だいたい300種類くらいのエフェクトをつくりました。ただ、見城さんからのオーダーには、『こういうときに、こんなエフェクトを出したい』ということは書かれていても、具体的にどんな形状のエフェクトなのかは、漠然としていました。そのため、こちらからどんどんアイデアを出して、逆提案していきました」(スタジオリント・高田氏)。

エフェクト制作では、アクションゲームならではの注意点もあった。爆風エフェクトはそのひとつだ。本作ではキャラクターが爆風でダメージを受けることがある。そうした爆風では、どこまで当たり判定が存在するのか、見た目でわかりやすくしなければ、プレイヤーに理不尽な思いをさせることにつながる。

「高田さんに最初、すごく良い爆風をつくっていただきました。ただ、半透明で良い感じに広がっていくため、当たり判定がわかりにくい点がありました。そこで、もっと記号的にしてくださいと、修正していただきました」(見城氏)。

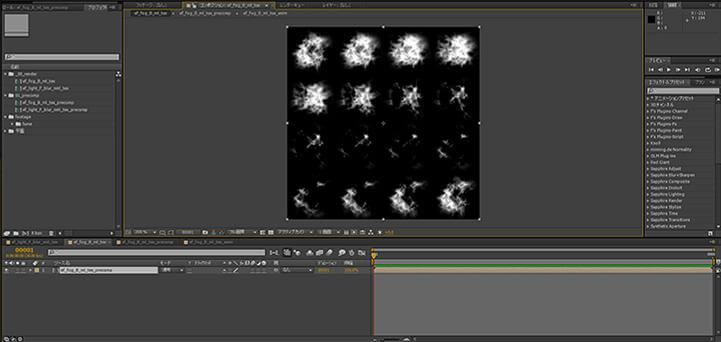

エフェクト作成(After Effects)

エフェクトの制作ではFumeとAfter Effectsが使用された。Fumeで制作し、連番アニメーションとして出力したものを、After Effectsで調整するながれだ。もっとも、中には高田氏がエフェクトのパターンを1枚ずつ手描きして、それをAfter Effectsで調整して、スプライト用の素材に使用したこともあったという。

「爆発などボリュームがあるものはFume、もっと記号的なエフェクトは手描きで進めました。iPadでちくちくと描いていきました。使えるものは何でも使えという感じでやっていました」(スタジオリント・高田氏)。

また、1つのエフェクトはエミッタやスプライトをはじめ、様々なパーツの組み合わせで構成されている。そのため、それぞれのパーツを組み合わせて新しいエフェクトをつくるといったことも、積極的に行われた。

もっとも、特殊な管理ツールが使われたわけではなく、素材管理はExcelで行われた。エフェクトに必要なデータをUnity上にロードしておき、そこから必要に応じてパーツを組み合わせて、表現していったのだ。

「だいたい頭の中でイメージができていたので、データベースさえできていれば、あとはそれらを引っ張ってくるだけでした。最新のアセット管理システムみたいなものを何も使っていないので、逆に恥ずかしいですね」(スタジオリント・高田氏)。

[[SplitPage]]分散開発で最適化の処理をどう進めるか

このようにベテランの知見を存分に活かしながら、本制作が続けられていった。もっとも、あらゆるプロジェクトがそうであるように、本作もまた風呂敷を広げるよりも、畳む方が難しかった。かみ砕いて言えば、最適化の作業が難航したのだ。

これには2つの要因があった。第一に分散開発だ。特にプログラマーが札幌のスタジオで作業をしていた点が大きかった。ちょっとした打ち合わせでも、全てSkype上で行う必要があるため、確認に手間がかかったのだ。

キャラクターアニメーションの不具合は好例だ。せっかく自分たちがつくったモーションがUnity上ではきちんと反映されていない......その原因がどこにあるのか、アーティスト側からわかりにくいことがあった。

くり返しになるが本作はアクションゲームだ。そのため通常なら「しゃがんで、ジャンプ」といった具合に予備動作が必要になるアクションでも、プレイヤーがボタンを押したらすぐにジャンプさせたい、といった事態が発生する。

「モーションだけを見るとカッコよくても、ゲームにするとモッサリしてしまう、といったことがよくあります。そこで何度か修正していただいたことがありました」(見城氏)。

一方、Maya上で設定したジョイントが、データをUnityで読み込んだときに設定が外れてしまい、それが原因でアニメーションが省略されてしまう......そういった事態もあった。

もっとも、こうした問題は一見しただけでは、何が原因なのかわかりにくい。同じフロアで作業をしていれば、すぐにわかることでも、東京と札幌で距離が離れていると難しかった......コラット・米山氏はこのようにふり返った。

もうひとつの要因は通信対戦に関するものだ。対戦中にラグや処理落ちが発生したとき、ボトルネックを突き止めるのに骨が折れた。プログラムのバグなのか、アセットの仕様なのか、それとも通信ライブラリの問題なのか、1つずつ原因を潰していく作業に迫られたのだ。

開発環境の変化をベテランの知見で乗り越える

本件については、ゲームを開発中に通信ライブラリをアップデートしたことも、原因究明の難易度が上がる要因のひとつになった。「もともと通信ライブラリがアップデートされるのは織り込み済みでした。ただ、こちらの開発が遅れたことで、もろにその影響を受ける形になり、検証が難航しました」(見城氏)。

こうした距離の制約に挫けることなく、無事にゲームをリリースすることができたのは、本プロジェクトにかかわったメンバー全員が「指示待ち」になることなく、自分の頭で考えて、自律的に行動していった点が大きい......。コラットの米山氏と山元氏、そしてスタジオリントの高田氏はそのようにふり返る。

「グラフィックに関しては、わりとおまかせでつくらせてもらいましたね。クライアントに対していちいち許可を取るのではなくて、これでいきましょうと提案をくり返していました。まさに昔ながらのスタイルですね。そのため、指示を待つタイプの人は、この案件には合いませんでした。逆にどんどん前のめりで参加できる人なら、楽しかったと思います」(コラット・米山氏)。

「エフェクトの制作はまさにそんな感じでした。仕様が固まってからつくるのではなく、完全にご提案ベースで進めていきました。ディレクターである見城さんに、こちらからバリエーションを提示して、選んでもらうだけにしたかったんです。考えることが多くて、いろいろな引き出しが求められましたが、やっていて楽しかったです」(スタジオリント・高田氏)。

こうした開発スタイルは日本の家庭用ゲームが世界を席巻していた1990年代では、どこでも一般的に見られた。開発チームの規模は20名程度が良い......そうした経験則が聞かれることもあった。お互いに顔と名前が一致して、密接なコミュニケーションがとれる最大値だからだ。

本作においてもデバッグ期間中はプログラマーが増員されたが、開発のコアメンバーは十数人だった......見城氏はこのように語る。もっとも、開発メンバー全員が同じフロアで顔を揃えることはなかった。1990年代と今とでは、ゲームビジネスを取り巻く環境が大きく変わっているからだ。

その一方でコミュニケーションに関する技術やツールは年々改善が続いている。海外のインディゲーム開発では、国をまたいだ開発者がオンラインで集まり、分散開発を進める例も普通に見られるほどだ。日本でもコロナ禍のもと、こうした開発スタイルがより一般的になっていくはずだ。

モバイルソーシャルゲームからインディゲームへ。スタジオワークからリモートワークへ。そうした環境の変化で生まれるギャップを、ベテランの知見が埋める......様々な意味で今を象徴する開発事例ではないだろうか。