パーツの組み合わせでアリーナを表現

一方、キャラクターと共に世界観を構築する上で重要な要素を果たすのが背景だ。本作ではアリーナのデザインとなる。こちらもキャラクターと同様に、外部のデザイナーにデザイン画を発注した上で、スタジオリントによってモデリングが行われた。

使用されたツールは同じくMaya、Substance Painter、ZBrushだ。ポリゴン数はキャラクターと同じく上限が2万で、かなり抑え気味だ(画面上は、ほぼ3体のキャラクターが常に表示されている計算になる)。

そのかわりテクスチャサイズは最大4Kで、カメラとの距離に従って2Kと1Kのテクスチャが切り替えられている。RMAマップで金属の質感を表現したり、湿地帯における水のアニメーションをノーマルマップでつくったりと、ここでもレガシーなやり方が用いられている。

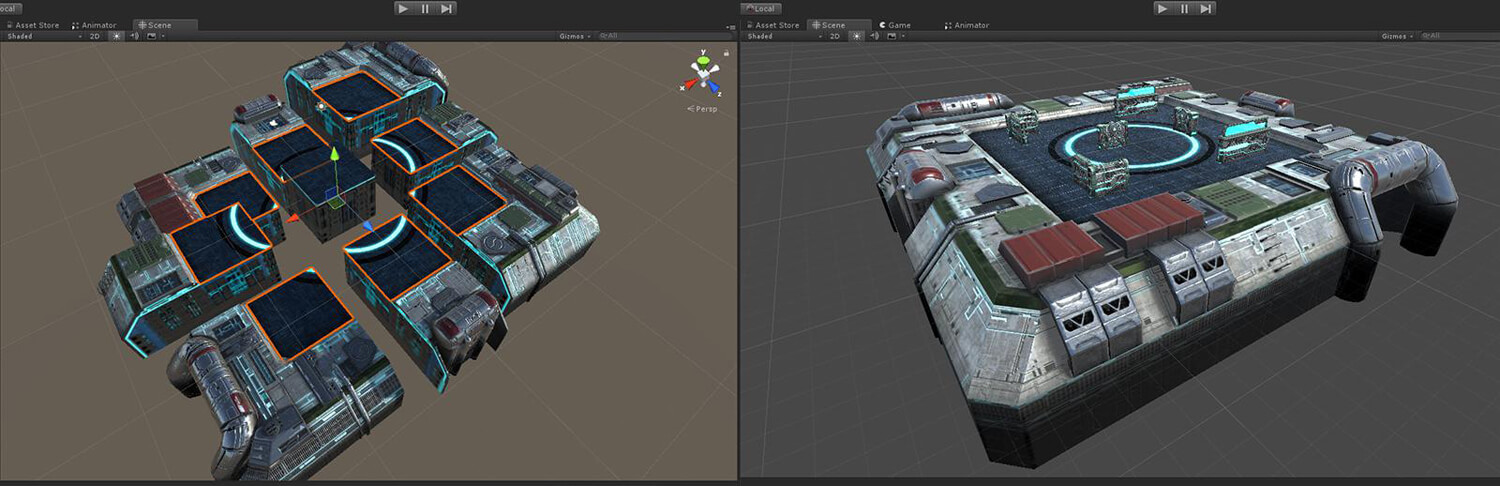

また、アリーナの作成には本作ならではの工夫が凝らされている。スクリーンショットを見ればわかるように、パーツに分割できるようになっているのだ。

サイバー系アリーナ

墓場系アリーナ

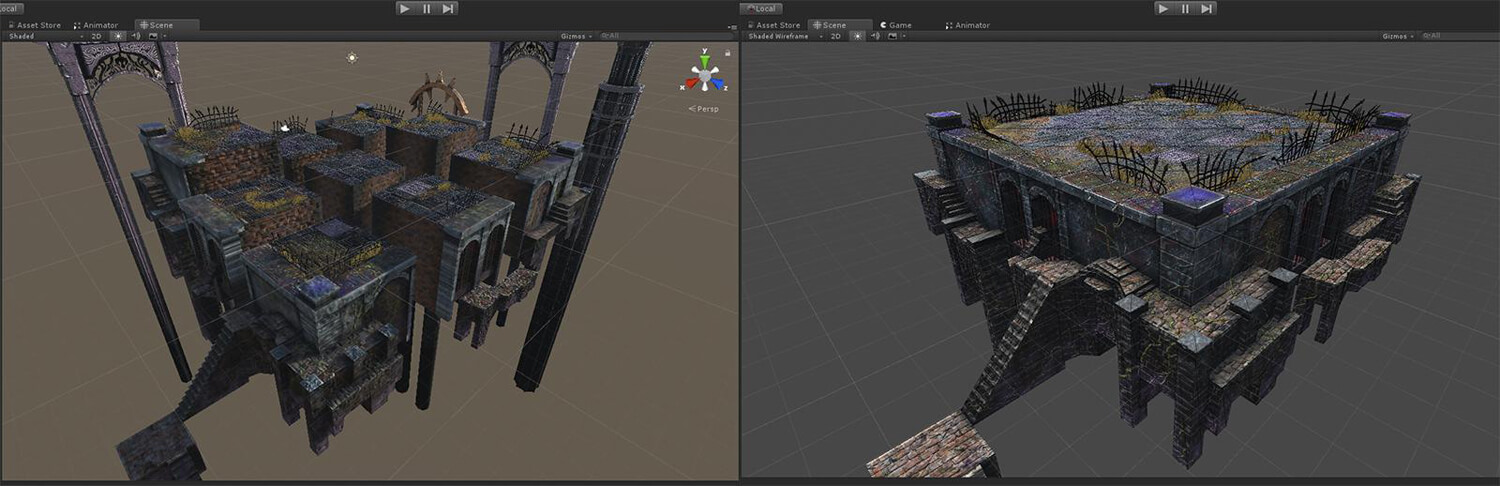

湿地遺跡系アリーナ

「ユーザーがアリーナを自由にカスタマイズできるようにしたい、というアイデアを個人的に温めていました。そこで隙あらば実現できるように、あらかじめパーツの組みあわせでステージが構成されるように準備しておきました」(スタジオリント・高田氏)。

このアイデアは見城氏も乗り気だった。しかし、開発の工数やバランス調整などの問題で、残念ながら日の目を見ないままに終わってしまう。

もっとも、こうした役職にこだわらずに、ゲームを面白くするための努力を惜しまない姿勢は、ゲームの完成度を高める上で非常に重要だ。実際、ひと昔前のゲーム開発では、こうした「仕様書を良い意味で裏切る」つくり込みが奨励される空気があった。まさにベテランのゲーム開発者ならではの発想だと言えるだろう。

武器プロップ

続いて武器プロップの制作に移ろう。前述したように本作では100種類以上の武器が登場し、どの武器でも自由に装着させられる。これにより、キャラクターを自分流にカスタマイズして戦いに臨めるのだ。

これは本作の仕様で見城氏が最もこだわった点のひとつだ。いわば武器は本作の「もうひとつの主人公」だといえる。

なお、武器にはガン・ワイヤー・トラッカーがあり、それぞれ戦い方が異なる。これらを付け替えるのがカスタマイズ画面だ。また、カスタマイズ画面では武器を装備したキャラクターをじっくりと見て楽しむこともできる。

ただし処理負荷を考えれば、武器プロップに割けるデータ容量は限られていた。制作を引き受けた高田氏は、「だいたい2,000ポリゴン以下だと思います」という。テクスチャサイズも256✕256ピクセルが標準で、中には128✕128まで落としたものもあったほどだ。

「それでもPBM対応を考えてテクスチャはSubstance Painterでつくっています。ただ、そうやってつくったテクスチャを実際に使用するサイズまで圧縮すると、アンチエイリアシングが汚くなったり、細かい模様がボケてしまったり、といったことがありました。そういった部分は、カラーマップをPhotoshopで開いて、手作業で修正しています。いわゆる『ドット寄せ』ですね。Substance Painterを使いながら『ドット寄せ』をする行為に、シュールなものを感じました。ただ、最終的にこうやって調整していかなければ、良いものにならないんですよ」(スタジオリント・高田氏)。

キャラクターカスタマイズ画面

また、全ての武器が全てのキャラクターで使用できる一方で、重量級もいれば軽量級もいるといった具合に、キャラクターのサイズはそれぞれで異なる。

ゲームバランスだけを考えれば、同じキャラクター同士で戦うのが望ましい。しかし、それではゲームの展開に多様性が生まれず、遊んでいて面白くならない。様々なタイプのキャラクターがいた方が、ゲームが盛り上がるのは明らかだろう。

もっとも、そのためには武器のサイズをキャラクターに合わせて調整する必要がある。そのため武器のサイズをパーセントで指定するリストをExcelで作成し、それをUnity上にインポートするツールが作成された。その上で、Unity上で細かく、武器の大きさを調整できるようにしたのだ。

キャラクターカスタマイズ画面(開発バージョン)

こうした工夫が最も生きるのがキャラクターのカスタマイズ画面だ。子どもがアクションフィギュアを手にして遊ぶように、いかに直感的に武器の付け替えができるかが、本作の遊びやすさを左右する。そのためには良質なUI/UXをデザインすることが必要だ。この仕様を切ったのがディレクションチームの杉本氏だ。

もっともUI/UXデザインは開発の最終段階で行われることが多い。ゲームの仕様変更に大きく影響を受けるからだ。

特に本作では1対1だけでなく、2対2のチーム戦で戦うモードがあり、最大で4体のキャラクターのカスタマイズできるようにする必要があった。そのためには、それぞれのモードでカスタマイズ画面をできるだけ見やすくデザインし、直感的に操作できるようにする必要があった。

その上、本作は当初から海外展開を見越して企画されていた。そこで重要になるのがUIのローカライズだ。日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語・スペイン語・フランス語のフォントをあらかじめ用意して、言語設定にあわせて表示を切り替え、かつUIのデザインを保たなければいけない......かなりタフな作業だ。

「もともと画面の左右にキャラクターを表示して、その上で武器が切り替えられるようにしたいという指定がありました。その中で細かく詰めていった感じです。ただ、1対1と2対2のときで必要な情報量にちがいがあり、最終的にそれぞれでUIを変えざるをえませんでした。また、言語によって細かく配置を調整する必要があり、いつまでも修正が続きました」(杉本氏)。

ちなみにカスタマイズ画面では、ワンボタンでランダムに武器を付け替える機能も存在する。これまでのつくり込みと矛盾するような仕様だが、これがあるからこそ、様々な武器を使用する機会が生まれるともいえる。

「まさにそうした意図をこめた仕様です。子どもがガチャガチャと人形を弄るように、いろんな武器を付け替えて遊んでほしい。その中から自分にあったカスタマイズに進んでいってもらえればと思います」(見城氏)。

300種類にも及んだエフェクト制作

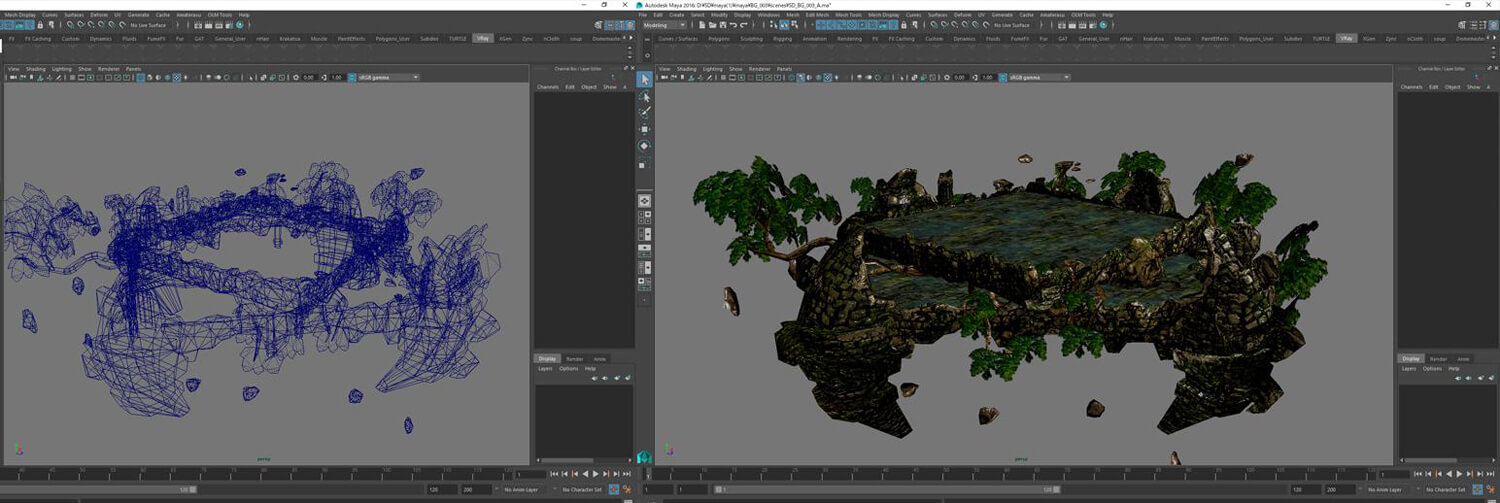

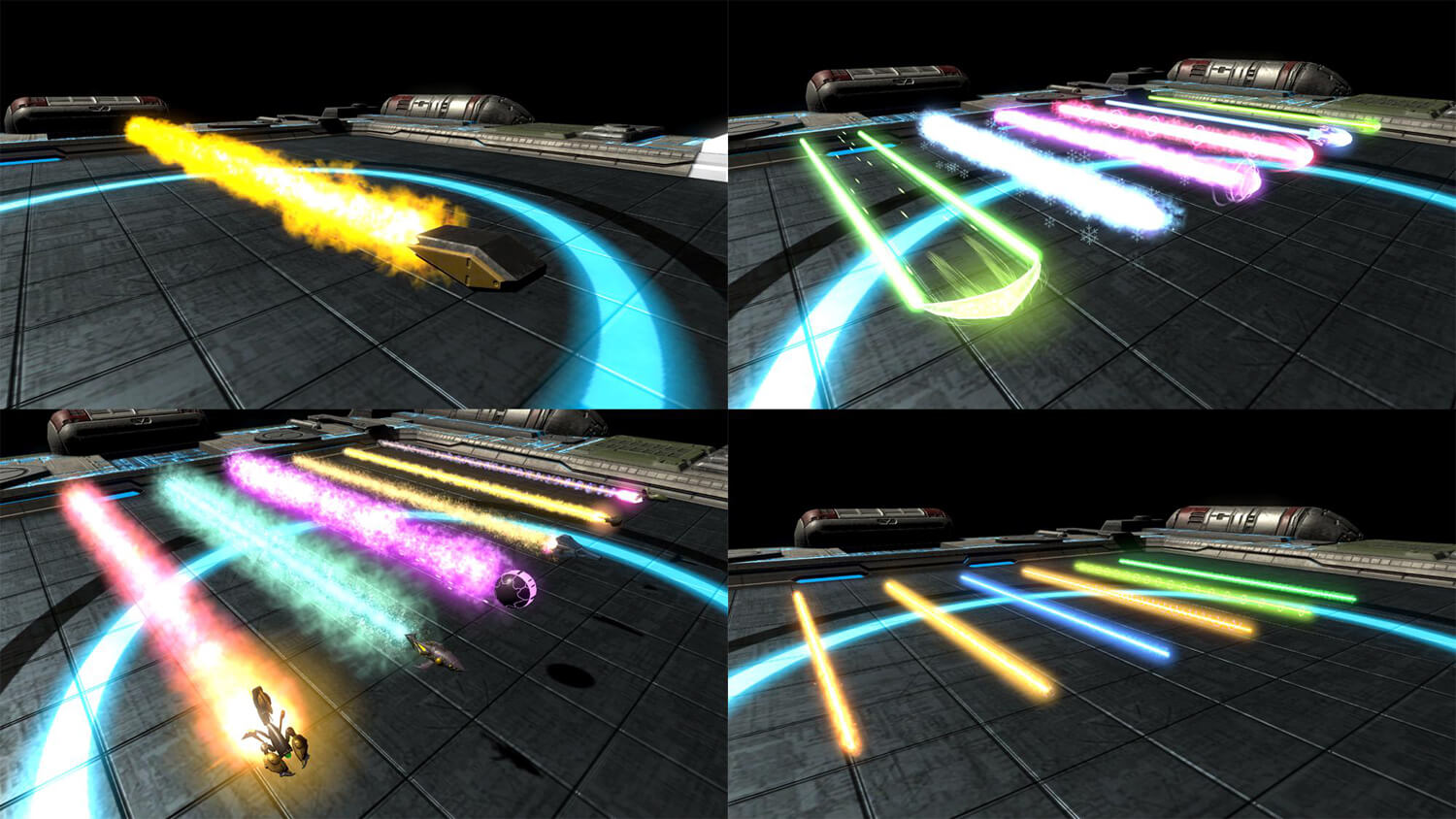

このようにキャラクターを除けば、アリーナも武器プロップもミニマムな仕様でつくられた本作。その理由は大量のエフェクトを表示させるためだ。

モデリングやアニメーションに比べて、傍流に押しやられやすいエフェクト。しかしエフェクトのないゲームは気の抜けたビールのようなものだ。

特にアクションゲームでは、キャラクターの位置を示すマーカー、武器を発射したときの発射エフェクト、ダメージを受けたときのエフェクト(ヒットエフェクト)など、大量のエフェクトが表示される。これらがアリーナを飾るエフェクトとあわさって、画面にリズム感を演出し、ゲーム体験を高める大きな要因になる。

「だいたい300種類くらいのエフェクトをつくりました。ただ、見城さんからのオーダーには、『こういうときに、こんなエフェクトを出したい』ということは書かれていても、具体的にどんな形状のエフェクトなのかは、漠然としていました。そのため、こちらからどんどんアイデアを出して、逆提案していきました」(スタジオリント・高田氏)。

エフェクト制作では、アクションゲームならではの注意点もあった。爆風エフェクトはそのひとつだ。本作ではキャラクターが爆風でダメージを受けることがある。そうした爆風では、どこまで当たり判定が存在するのか、見た目でわかりやすくしなければ、プレイヤーに理不尽な思いをさせることにつながる。

「高田さんに最初、すごく良い爆風をつくっていただきました。ただ、半透明で良い感じに広がっていくため、当たり判定がわかりにくい点がありました。そこで、もっと記号的にしてくださいと、修正していただきました」(見城氏)。

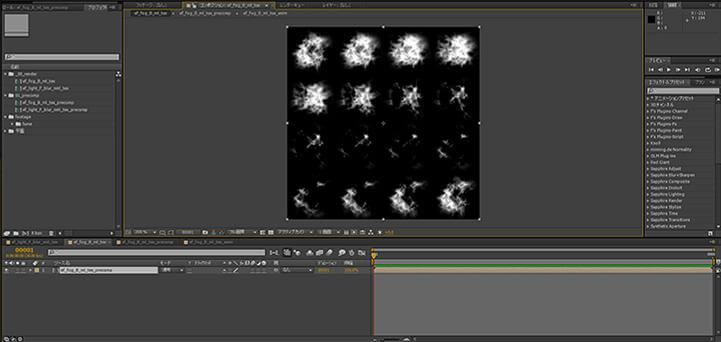

エフェクト作成(After Effects)

エフェクトの制作ではFumeとAfter Effectsが使用された。Fumeで制作し、連番アニメーションとして出力したものを、After Effectsで調整するながれだ。もっとも、中には高田氏がエフェクトのパターンを1枚ずつ手描きして、それをAfter Effectsで調整して、スプライト用の素材に使用したこともあったという。

「爆発などボリュームがあるものはFume、もっと記号的なエフェクトは手描きで進めました。iPadでちくちくと描いていきました。使えるものは何でも使えという感じでやっていました」(スタジオリント・高田氏)。

また、1つのエフェクトはエミッタやスプライトをはじめ、様々なパーツの組み合わせで構成されている。そのため、それぞれのパーツを組み合わせて新しいエフェクトをつくるといったことも、積極的に行われた。

もっとも、特殊な管理ツールが使われたわけではなく、素材管理はExcelで行われた。エフェクトに必要なデータをUnity上にロードしておき、そこから必要に応じてパーツを組み合わせて、表現していったのだ。

「だいたい頭の中でイメージができていたので、データベースさえできていれば、あとはそれらを引っ張ってくるだけでした。最新のアセット管理システムみたいなものを何も使っていないので、逆に恥ずかしいですね」(スタジオリント・高田氏)。