<2>網膜を抜け、大地へとコズミックズーム。そしてフラミンゴの群れへとトラベリング

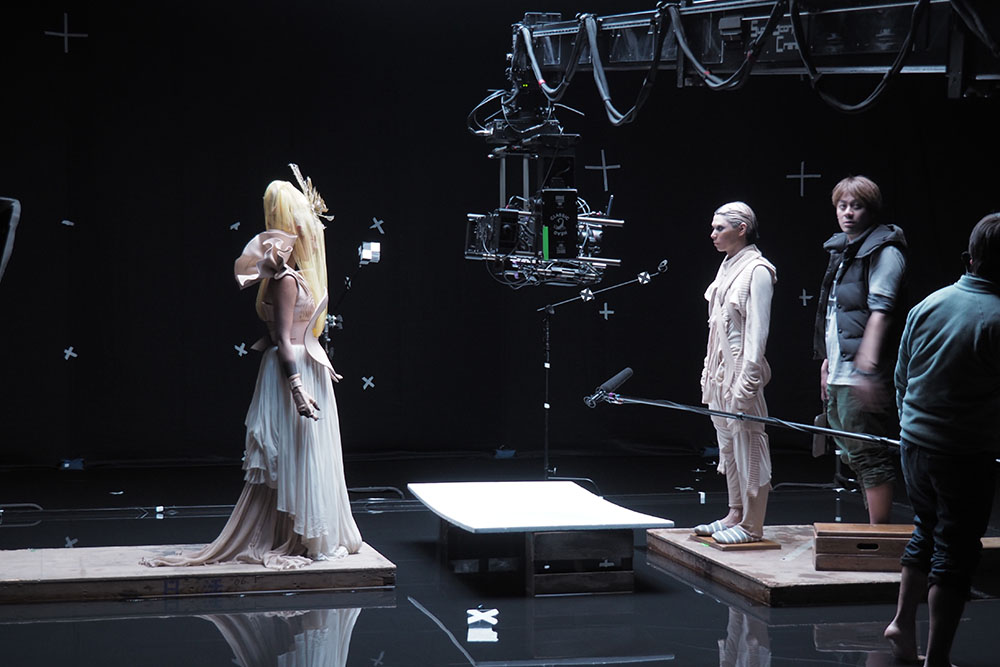

----『KAMUY』は見た目としてはほぼワンカット、そしてカメラは自由自在に動き回る。それが天地がわからなくなるような不思議な映像体験をもたらします。

上野:カメラワークはもちろん、トランジションにもこだわりました。例えば、後半のカメラが(主人公の)眼に入り込み、ミクロからマクロへとシームレスに進んでいくシーン。角膜から網膜に到達するまで距離感を出したくて、山々の間を抜け、ある陸地にどんどん寄っていくという、眼の中に厚みのある空間を表現に仕上げました。地面=網膜にある大地にたどり着くと、そこにはフラミンゴの群れがいて......というながれなのですが、一般的には黒ワイプ等でカットをつなぎそうなところをトランジションでつないでます。

守屋(雄):どうやって表現しようかと悩んだ末、実際に眼球を3Dで作成してその底面に大地のエンバイロンメントを貼り付けることで対応しました。

上野:最終的なイメージは頭の中にしかないわけですが、AnimationCafeさんに意図を汲んでもらい、まずはテスト映像を試作してもらい、それに対して議論するという方法しかなかったので大変だったと思います。でも、しっかりと期待に応えてくれた。

アートフィルム『KAMUY』カメラワークの検証

ーー遠藤さんがCGスーパーバイザーを、守屋(雄)さんがシークエンス・スーパーバイザーを務められたとのことですが、お二人の役割分担を具体的に教えてください。

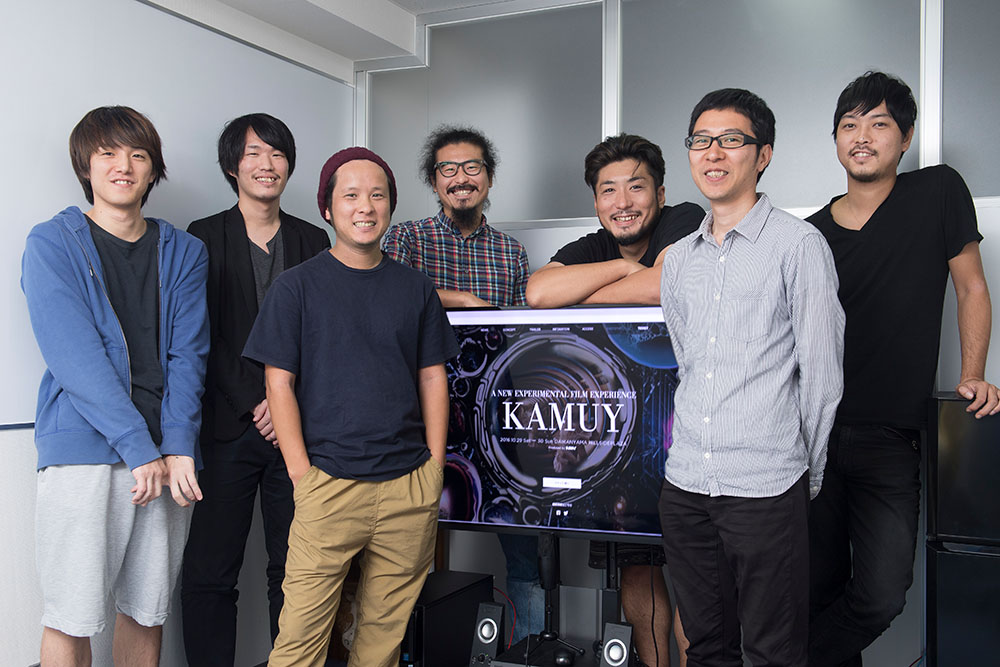

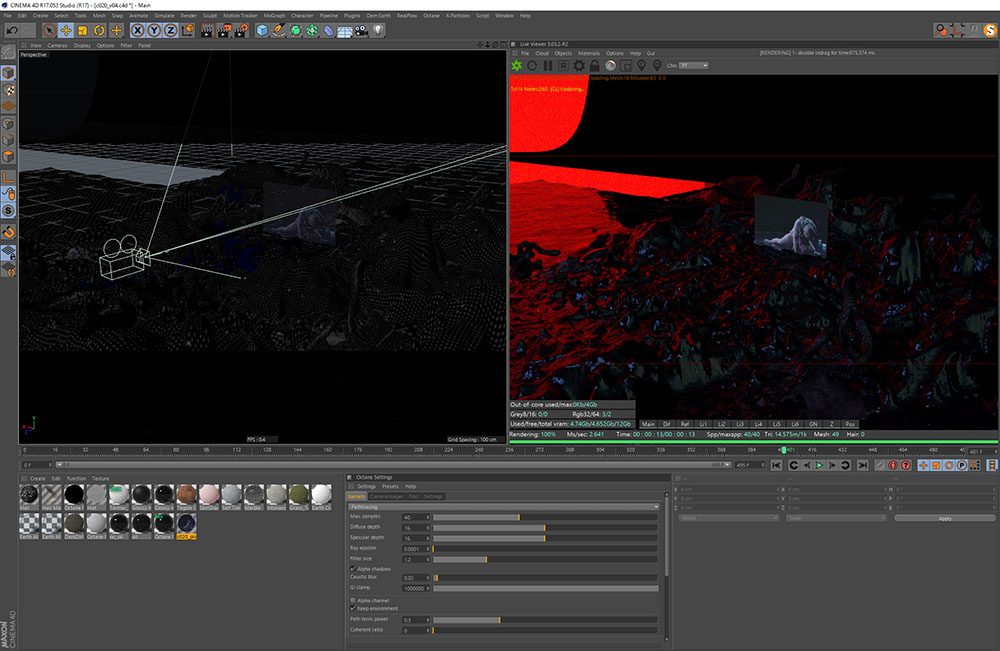

AnimationCafe・佐藤大洋CGプロデューサー(以下、佐藤):守屋はシークエンスSVとして、"磁性流体"のアニメーションなどの特別な表現をCINEMA 4D(C4D)を使いディレクションと実制作を自己完結型で行うという、スペシャリスト的な役まわりです。一方の遠藤は、通常のCG SVとして、チームを牽引しました。本作はフルCGパートが約半分というCG・VFXヘビーなプロジェクトだったのでなにかと大変でしたね。

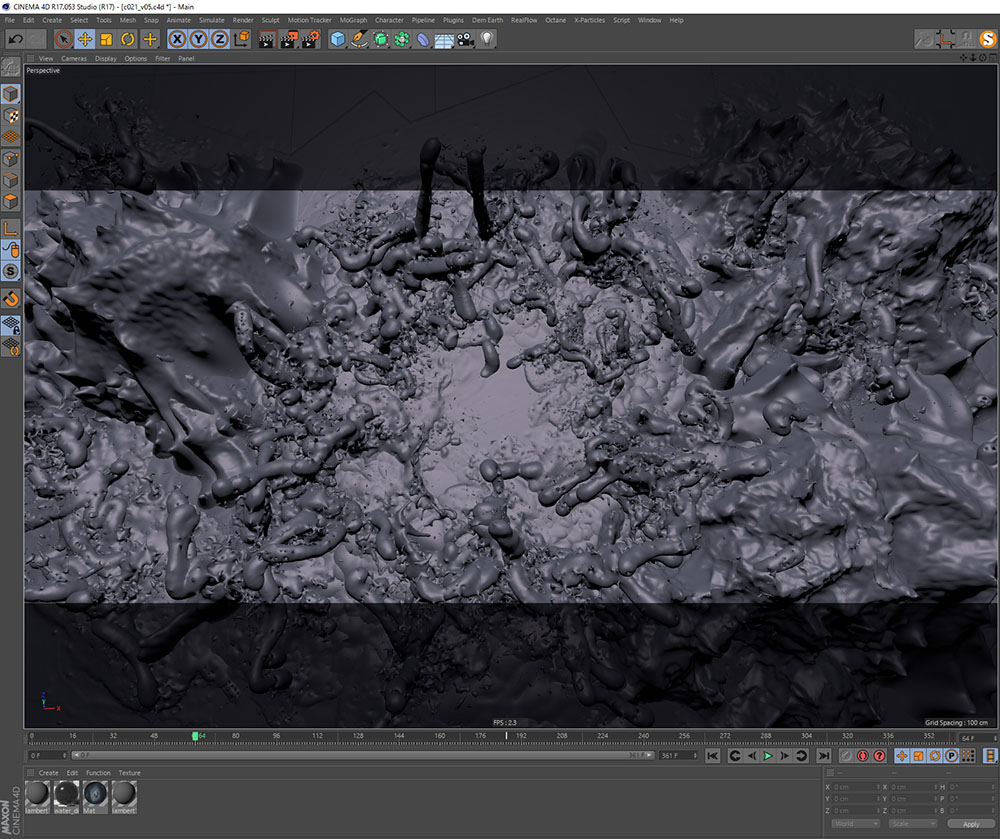

磁性流体アニメーションは中盤の大きな見せ場。「細かいパーツに分けてAlembicキャッシュを取り、それらを再配置したりタイミングを変化させたりして、物量を演出しています。また一度キャッシュを取ったオブジェクトをモーフィングターゲットにするなどして、アニーメーションやシルエットをなるべく操作しやすくすることを心がけました」(守屋(雄)氏)

遠藤:プリビズを作成している頃から、トランジションを併用しつつも見た目としてはワンカットの長回しというのは大事になると思っていました(苦笑)。カットを割ることができれば、見えるところが限定されるので2D処理が利用できるのですが、本作はロングからクローズアップ、360°回転といったダイナミックなカメラワークの連続、しかも長尺のためレンダリング負荷も相当なものでした。

守屋(雄):当初は、「まずは目指すビジュアルを決める」という、一般的な3DCG制作のセオリー通りに、未確定要素をひとつずつ決めていこうとしていたのですが、今回ショウダ監督は、つくりながら、どんどん変えていくという有機的なアプローチでした。それに慣れるまでにも時間がかかっちゃいましたね。

磁性流体のレンダリングにはOctane Renderが使用された。「反射の多いシーンだったので、ある程度のポリゴン数であればライティングや反射がほぼリアルタイムに確認できるOctaneを重宝しました」(守屋(雄)氏)。磁性流体は妊娠した兵士の心情描写の象徴と言えよう

ーー企画自体が有機的なプロセスが前提だったわけですが、CG・VFXのワークフローも特別な対応をとられたのですか?

佐藤:特別なことはしていません。とにかくがんばるだけでした(笑)。

ーー総勢何名のデジタルアーティストが関わったのでしょう?

遠藤:一時的なヘルプを含めるとすごい数になります。のべ100名以上になりましたね。自分たちだけではとても対応しきれなかったので、外部パートナーさんにも助けていただきました。

ショウダ監督:シミュレーションやレンダリングに相応の時間を要するCG・VFXにとって、このアプローチは確かに大変だったと思います。だけど、デジタルアーティストも演出家や撮影監督的な視点からコンテンツ制作に取り組んでいかないと、日本のCGにはその先がないと思うんです。そうした視点をこのプロジェクトで体感、吸収してほしい、という思いもあったわけです。

© 2016 NION inc.

ーー専門ツールのオペレータではなく、本当の意味での"アーティスト"へ、ということですね。

ショウダ監督:それを実践できているCGプロダクションは非常に限られると思うので、すごく強みになると思います。AnimationCafeは「日本のトップを目指す」と言っている。それならば、絶対にそうしたスタイルに取り組んでいくべき。僕自身の経験(※)からも、その方がおもしろいことができるのは確実です。海外で撮影をするとスタッフ誰もが当事者意識があって、自分の意見やアイデアを主張してきますが、それは撮影スタッフだけに限らず海外のCG・VFXチームにも同じことが言えると思います。そもそもディレクターになろうと思っている人ばっかりやから、みんな演出に対して持論があるし、絵心もある。会社員ではなく、プロフェッショナルになろうというところからスタートしている。撮りたい画があったから、カメラマンになった的な。僕も元ポスプロなのでわかるのですが、日本だと「まず会社員になって下積みをして」ってなりがちやけど、そういう時代はもう終わらないと(笑)。いや、もう終わった。

※:ショウダ監督は、京都工芸繊維大学 造形工学科を卒業後、ポストプロダクションの技術スタッフを経て、映像ディレクターへと転身したというキャリアをもつ。

ーーショウダさんご自身は、まさにそうしたスタンスで監督業をやってきたと思いますが。

ショウダ監督:"社会的遺伝子"(※)を残そうとしてね(笑)。

※<1>キックオフ編を参照のこと