遊んでいる人に加えて、見ている人も面白いゲーム

CGW:和田さんとしては、少年が腹筋したり、いろいろなキャラクターが動いたりといった、アニメーションの素材をたくさんつくって、コーディングしてもらい、遊んでチェックしていった、という感じでしょうか?

和田:そのとおりですね。

CGW:素材はどのようにつくられましたか? それぞれの動きを、手描きアニメーションで個別につくられたのでしょうか?

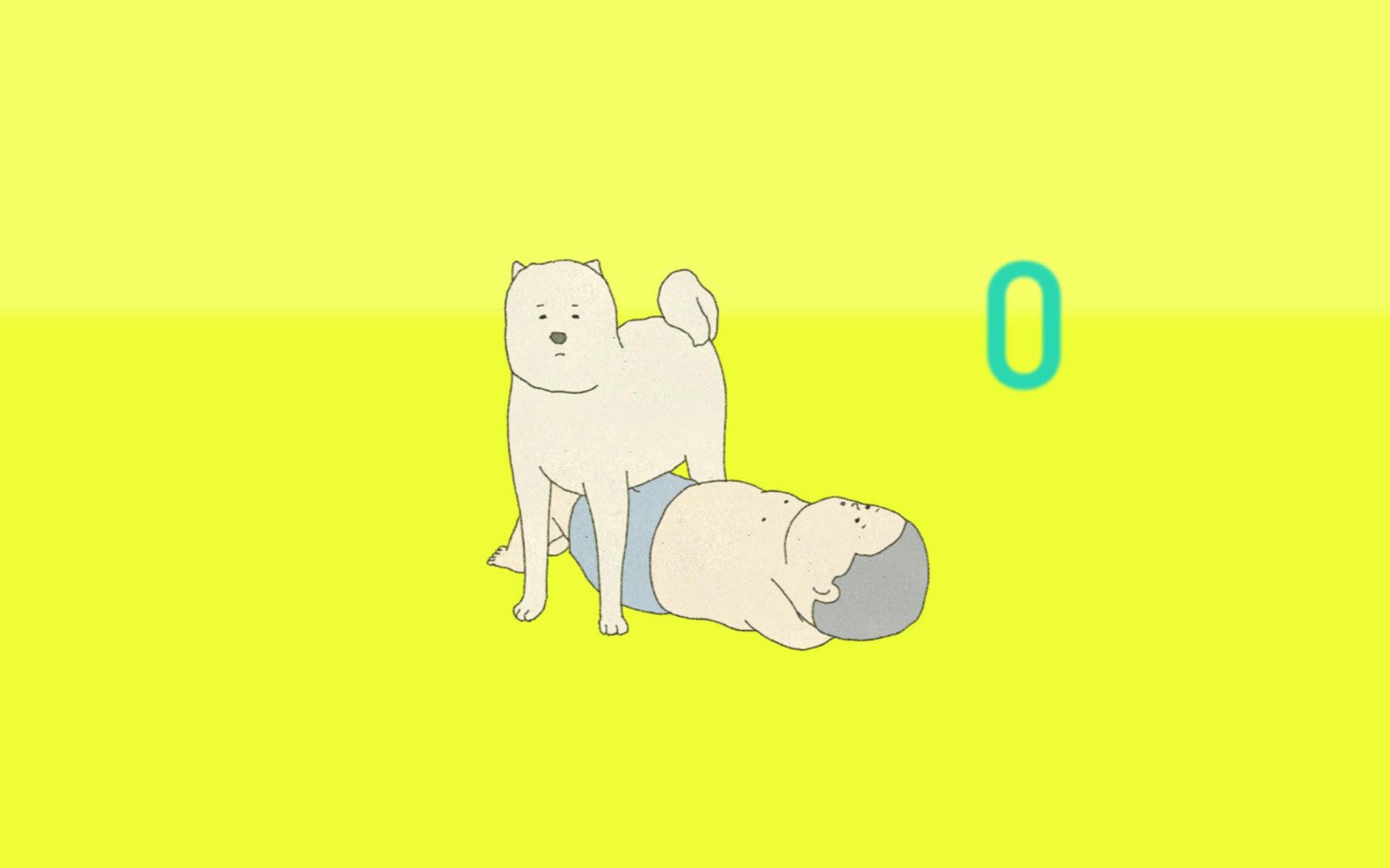

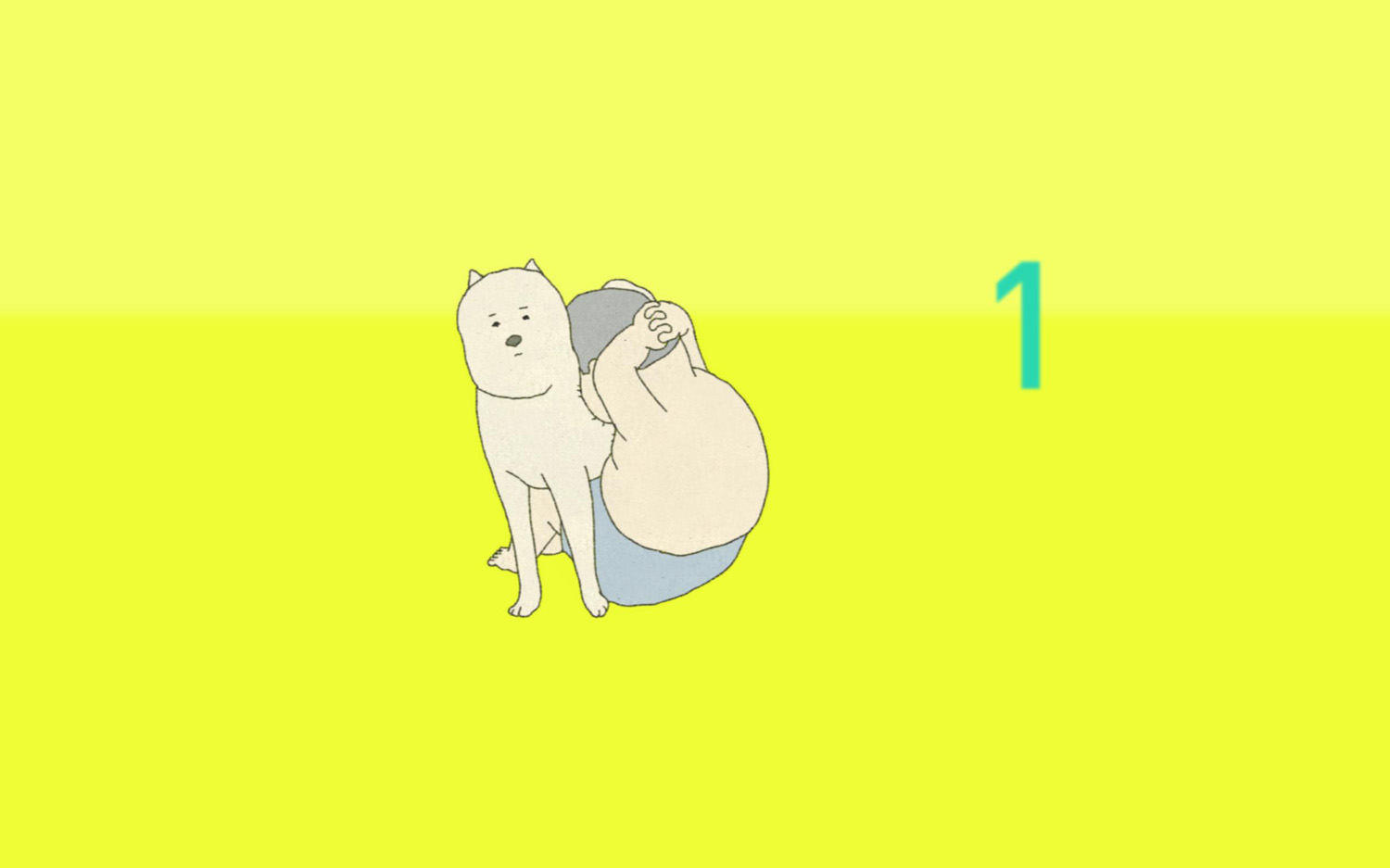

和田:デジタル作画ですが、1枚ずつ手で描きました。犬のお腹に腹筋するというアイデアはあったので、その部分はできていたんですけど、ゲームとして成立させるために、いろいろな素材をつくりました。ゲームを進めていくうちに、いろいろなイベントが起きるんですけど......。

CGW:ゲームエンジンなどは使われましたか?

土居:Unityでつくりました。Unityは無料だから良いと思ったんですが......ユニティ・テクノロジーズ・ジャパンの方に相談したところ、「最もUnityらしくないプロジェクトですね」などと言われました(笑)。

CGW:Unityであれをつくるのは、ちょっと大変でしょう。つくり方がパッと思い浮かばないですね。 VideoPlayerとRenderTextureを使って、3Dオブジェクトに動画を埋め込まれたのかな......。

土居:和田さんのアニメーションがもっている質感みたいなものをちゃんと再現したかったので、最初の頃は高解像度の素材をたくさん放り込んでいました。そうしたら、腹筋するだけのゲームなのに、プロジェクトフォルダが2GBくらいになってしまって、頭を抱えました(笑)。

CGW:和田さんとしては、いかがでしたか?

和田:これまでアニメーション作品はほぼ1人でつくってきたのでそれなりにノウハウもあったし、こういうながれでつくればこうなるっていうのはわかってたんですけど、ゲームに関しては本当に、手順とか考え方とか、使う脳みそみたいなものがちがう感じで。土居くんと薄羽さんと3人のチームでつくっていたんですが、どんなふうに落としこむか決めていくところで、かなり苦労しましたね。

CGW:完成したゲームからは「これで良いのだ」と、すがすがしさすら感じました。

土居:そんなふうに割り切るまでにすごく時間がかかりましたね。無限にいじれちゃうな、という感じがして。短編映画だと、インタラクティブじゃないのでゲームに比べたら迷いが少なくて済むというか。それに対してゲームだと、2~3周目でも楽しめる要素を、ある程度入れなければいけないんじゃないかとか。もっと内容を複雑にした方が良いんじゃないかとか。競争要素などを入れた方が良いんじゃないかとか。Playablesの2人とも議論しながら、最終的な仕様が決まるまでに半年ぐらいかかりました。

CGW:開発期間はどれくらいになりましたか?

和田:2017年くらいからつくり始めたので、3年くらいかかりました。

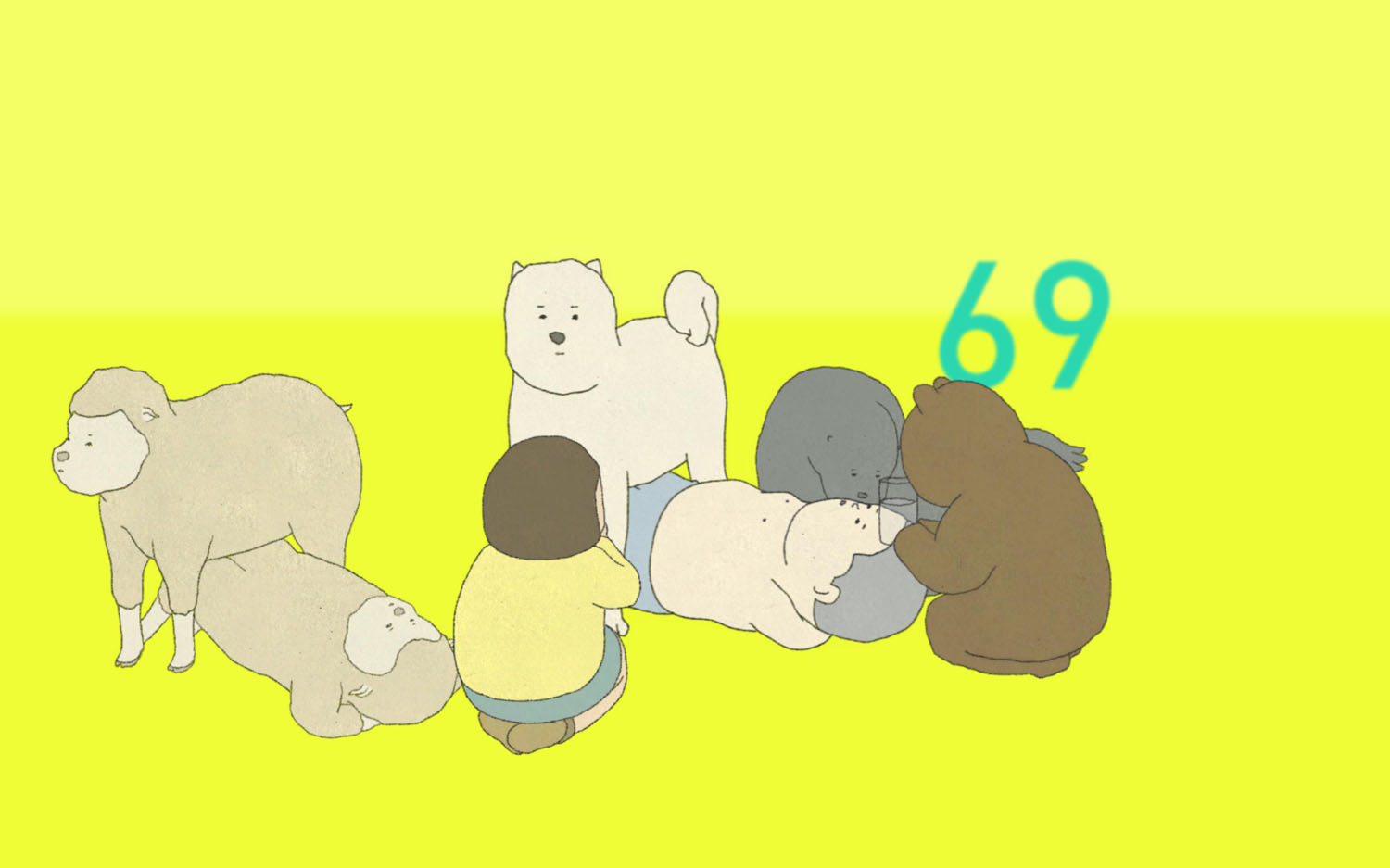

土居:展示版として展開した、ベースの部分は半年くらいでできたんですが、そこから先が長かったですね。その過程で「イン・ア・ゲームスケープ ヴィデオ・ゲームの風景、リアリティ、物語、自我」などの展覧会に出展したりもしました。いろんな会場で出展して、フィードバックを見ながら最終的な仕様を詰めていきました。見た目はほとんど変わっていないんですが、キャラクターが増えたり、隠し要素が増えたり......。

CGW:ゲームづくりは、ユーザーの体験をデザインする行為なんですよね。そのため、どんな分野でも同じだと思いますが、「2割の労力で8割まで達成できるが、そこから10割にするまでに、8割の労力が必要」という言葉が、特に重みをもって感じられるのかなと思います。

土居:まさに、そんな感じでした。

CGW:イベントからのフィードバックで何か得たものはありましたか?

土居:イベントでは最後まで遊ぶ人が少ないんですよね。それでも、満足感を覚えてもらえているように思えました。また、プレイしてる人もそうなんですけど、見ている人が想像以上に楽しんでくれていることに驚きました。

CGW:ああ、なるほど。

土居:2018年に米サンフランシスコの映画祭に参加したとき、パブリッシャーのPlayablesによる新作『Kids』がIGF(Independent Game Festival)のNuevo Awardにノミネートされたので、GDCに足を伸ばしたことがあります。そこでノートPCを広げて、『マイエクササイズ』の開発版を会場で遊んでもらいました。そうしたら、けっこうな人だかりになりまして。中には、これが一番面白いと言ってくれた人もいましたよ。それで、見ている人も楽しめるものなんだなと実感しました。

CGW:その場にいたのに、お会いできず残念でした。

土居:ただ、そこでギャラリーも含めて、プレイヤーの存在を過剰に意識してしまったところはありました。どれだけ満足してもらえるんだろうって。隠し要素を入れ始めたのも、それくらいの時期で。そこから泥沼にハマっていきました。

CGW:個人的にはすごく懐かしい感じがしました。本作のような、いわばインタラクティブアートやメディアアートの文脈に乗っている作品は、まさに1990年代後半にWindowsやMacで様々なものが発売されたと思うんですね。まだMacromedia Directorが元気だった頃の話です。そうした文脈は意識されましたか?

土居:そこは意識しました。スタート画面で「PRESS TO START」アイコンがピカピカと点滅する感じや、何周も進めていくとハイスコアが表示される感じだとか。そういった画面演出などはファミコンだったり、アーケードゲームだったり、それこそゲーム&ウォッチだったりに影響を受けています。他に1990年代だと『MYST』だったり。ああいった「余白の多いゲーム」の雰囲気も出てくるといいなあと。逆に工数が限られているので、そういった方向性にしか進めなかったところもありました。

普段より少しだけお客さんの側に歩み寄った

CGW:先ほど伊藤ガビンさん、しりあがり寿さんの話も出ましたが、PlayStationのインディゲームといえば、佐藤雅彦さんがつくられたパズルゲーム『I.Q.』(1997)がありましたね。『ピタゴラスイッチ』もそうですが、間や動きの面白さという点で、和田さんの作品にも通じるものがありそうです。

和田:つくっている側としては、あまり意識していなくて。僕の任務としては、自分の世界観をいかに保つかが重要で。先ほど土居くんから、ゲームの内容や、わかりやすさといった話がありましたが、そういった要素と僕がもっている世界観みたいなもので、どう折り合いをつけるかに気を付けました。あるときは固辞したり、あるときは歩み寄ったり。そんなふうにバランスの取り方に注意しながらつくっていたところがありました。他のゲームと比べてどうこうっていうのは、あんまり考えなかったですね。

CGW:世の中にはゲームを通して伝えたいメッセージがある人と、ない人がいます。その上で圧倒的多数のゲーム開発者にとって伝えたいメッセージというのは、特になかったりするんですね。背景にあるのが、ゲームとは顧客視点でデザインされるものだという考え方です。クリエイターがどれだけ思いを込めてつくっていても、面白くなければ意味がないんだ。ゲームオーバーになったとき、コインを入れてコンティニューしてもらえなければダメなんだというビジネス的な視点が、そこにはあるわけですね。

ただ、だんだんゲームの表現力が高まっていく中で、そこからクリエイターの思いとは別に、いろいろ深読みをするプレイヤーが出てきました。1990年代後半のことです。その中から「このゲームはアートとして評されるべきではないか」、「ゲームの芸術性とは何か」という議論がふつふつと沸いてきました。これに対してクリエイター側からも、ゲームを遊んで面白いだけではなくて、そこに何らかのテーマ性や、メッセージ性を込めるような動きが出てきます。

もっとも、こうしたゲームの作家性みたいなものは、2000年代に入りゲームが大作化したり、ソーシャルゲームの成長でゲームがサービス化していったりする中で、下火になっていきました。それが、過去10年間のインディゲーム・ムーブメントの中で、再び光が当たってきたところがあります。土居さんが例に挙げられていた『Mountain』、『Kids』なども、そうした文脈に位置づけられる作品かと思います。近年ではゲームアート、アートゲームという言葉も出てきました。

そこでお聞きしたいんですが、和田さんには『マイエクササイズ』を通して、何かプレイヤーに伝えたいテーマやメッセージなどはありましたか?

和田:メッセージっていうのは、ないかなあ......。やっぱりその、間であったり、気持ちの良い動きであったりすることはありますね。短編映画でもそうなんですけど、まずはそれをやりたいし、ゲームをプレイする人にも感じてほしいというのがあったので。犬のお腹に腹筋する気持ち良さに加えて、いろんなイベントを通して、良い意味での謎とか、余白みたいなのを残しながら、気持ち良さを感じてほしいっていうのは、ずっとありますね。

CGW:気持ち良さという意味でも、最初は腹筋だけだったのが、何度も遊ぶうちに色々なキャラクターが登場して、だんだん画面が賑やかになっていきますよね。それに伴って、動きのハーモニーみたいなものが広がっていきます。そういった表現を通して、気持ち良さを体験してほしいといった感じでしょうか?

和田:そうですね。そういうのはありますね。

CGW:どの程度まで実現できましたか?

和田:どうだろう......。楽しもうと思って遊んでくれる人と、警戒しながら遊ぶ人とでは、差が出るだろうなとは思います。ちょっとは許容してくれる気持ちがないと、あまり受け入れられないんだろうなあとは思います。

CGW:今はSteamとApp Storeでリリースされていますよね。どちらも評価がとても高いじゃないですか。「こんなのゲームじゃない」、「ふざけるな」、「金返せ」とか、もっと荒れるのかなと思っていたら、みんな好意的で。すごいですね。

土居:まだ、そこまで広がっていないのはありますね。これからユーザー層が拡大していく中で、そうした声も出てくるのかなと......。

CGW:たぶん無料ゲームだったら、荒れたんじゃないかなあ。有料ゲームならではの、良い感じのコミュニティになっている気もして。

土居:さっきのメッセージの話でいうと、僕が意識していたのは『LIMBO』(2010)や『INSIDE』(2016)のように、プレイヤーが世界観の考察を勝手に始めてしまうような文脈に乗っからないかなと思っていました。僕が扱っているようなアニメーション作品は、作家の世界観が強固にあるんだけど、必ずしも観客に向けて明言して伝えない人もけっこう多かったりするので。和田さんの短編映画も、ハマる人にはハマるんですが、ハマらない人にはすれちがい続けるみたいなところがあるんですね。

Inside Official Launch Trailer

土居:その一方で、和田さんの世界観にゲームという装置を付けると、半強制的に関われるようになるっていうところがあって。そんなふうに世界観は同じなんだけど、自分で触れることによって、すごく直接的に関係が結べて。かなりの人が楽しいっていうふうに思えるようになって。その中で、じゃあこの世界って何なんだろうってことを考えてもらえるようになると良いなって。そんな風に思っていました。

CGW:しかも、先ほど「見て楽しい」という話がありましたね。自分が遊ぶだけじゃなくて、人が遊んでいる姿やゲームの映像を見て楽しむ姿は、ゲームが再びアニメーションに回帰しているとも言えるわけで、重層的なものがありますね。

土居:確かにそうですね。

CGW:では、こうした文脈のゲームはしばしば「アートゲーム」と呼ばれることがありますが、和田さんはどのように感じられますか?

和田:う~ん、どういう意味で「アート」と言っているかによるかなと思いますが、僕自身はあんまり意識していないですね。アートと呼んでくれても、別に良いんですけどね。

CGW:個人的な解釈でいうと、アートは作家視点で創造されるもの、ゲームは顧客視点でデザインされるものなんですね。もちろん、アートとデザインはバッサリと分けられるものではなくて、アートの中にデザインの要素があり、デザインの中にアートの要素があります。その上で、『マイエクササイズ』のようなアニメーションベースのゲームデザインでは両者の接点や落としどころについて、改めて問い直していく必要があるように思いました。和田さんは本作をつくられて、どのように感じられましたか?

和田:普段はわざとわかりにくくしているところが、あるといえばあって。やっぱり見て、何か考えてほしいとか、さっき言われた提示みたいなものを、自分ではしているつもりなんですね。それをわかりやすくもできるんですけど、そうじゃなく、謎みたいなものを残して、少し考えるための余白みたいなものをつくるっていうことをやっているんですね。全てを見せてわかりやすくすることが良いとは思っていないので。そういう余白みたいなものは、ゲームでもやっぱり意識してつくっていたところはあるんですね。

ただ、ふだんつくっているものよりは、自分の中ではお客さんに歩み寄ったところはあります。お客さんがどんなふうに思われたのかは、わからないですが。

CGW:どういう風に遊ばれるのか、ゲームには読み切れないところがあって。RPGのイベントシーンで、プレイヤーキャラクターが死ぬことで悲しむ人もいれば、せっかく育てたのに勝手に死にやがって、ふざけるな、と怒り出す人もいるんですよね。そんなふうに、ゲームでは思わぬハレーションが発生する可能性がある。だからこそ、普段よりプレイヤーの方に少しだけ歩み寄られたという今の発言に、ストンとくるものがありました。