『Mountain』、『Kids』をはじめ、アニメーション作家によるインディゲーム開発が注目を集めている。こうした中、癖になるアニメーションで世界的な注目を集める和田 淳氏がゲーム『マイエクササイズ』をリリースした。本作のプロデューサーを務めたニューディアーの土居伸彰氏とともに、話を聞いた。

INTERVIEW&PHOTO_小野憲史 / Kenji Ono

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada

© Atsushi Wada, New Deer, Playables, 2020

日なたにいた少年が、すっと日陰に入った高校時代

CGWORLD(以下CGW):今日はよろしくお願いします。『マイエクササイズ』楽しく遊んでいます。クリアするごとに新しい発見があって、ずるずる遊んでいます。

和田 淳氏(以下、和田):ありがとうございます。

CGW:本作については、2018年12月~2019年3月までICCで開催された「イン・ア・ゲームスケープ ヴィデオ・ゲームの風景、リアリティ、物語、自我」で先行展示されていて、注目していました。土居さんも展示にかかわられていましたね。

土居伸彰氏(以下、土居):はい、谷口暁彦さんとともに共同キュレーターを担当しました。

CGW:アニメーション作家の和田さんが初めて手がけたゲームということで、まずはセオリー通りクリエイターの人となりからお伺いしていきたいと思います。実際、『マイエクササイズ』も短編映画として制作されて、映画『私の秘かな動く愉しみ』の1本として公開されましたね。

【予告編】『ゲーム「マイエクササイズ」発売記念 和田淳特集上映 私の秘かな動く愉しみ』

和田:そうですね。

CGW:その後、プロデューサーを務められた土居さんにも加わっていただき、ゲーム化についてのながれについてお伺いしていきたいと思います。まず、和田さんは1980年生まれで、神戸出身とのことですが、どんなお子さんだったんですか?

-

-

和田 淳/Atsushi Wada

1980年兵庫県出身。大阪教育大学、イメージフォーラム付属映像研究所、東京藝術大学大学院で映像を学ぶ。「間」と「気持ちいい動き」を大きなテーマにアニメーション作品を発表中。現在、大手前大学准教授、大阪教育大学、京都精華大学非常勤講師

kankaku.jp

-

-

土居伸彰/Nobuaki Doi

1981年東京都出身。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了、博士(学術)。ニューディアー代表。新千歳空港国際アニメーション映画祭フェスティバル・ディレクター。著書に『個人的なハーモニー ノルシュテインと現代アニメーション論』(フィルムアート社)がある

newdeer.net

和田:明るい子どもでしたね。何ていうんでしょうね。陰でこそこそする感じじゃなくて。通知表にも明朗活発って書かれるくらいの男の子でした。外でドッジボールしたり。中学校まではわりと、そういう感じの子で。運動も好きだったし。今のイメージからは想像つかないかもしれませんが、けっこうちゃんとしてたんですよ。

CGW:日なたと日陰だと、日なたの方にいらっしゃったんですね?

和田:もう、だいぶ日光を浴びていたと思います(笑)。

CGW:ファミコンとか遊ばれましたか?

和田:いや、それほどでもなかったですね。まあ、マリオとか、それなりに遊んでいましたけどね。それよりも、テレビっ子でした。アニメよりも、バラエティ番組やドラマばかり見てました。

CGW:よく見ていた番組って何でしたか?

和田:ちょうど小学校のときにダウンタウンや、とんねるずがドカンと出てきたんです。『ダウンタウンのごっつええ感じ』だとか、『とんねるずのみなさんのおかげです』などが好きでした。

CGW:絵に描いたような王道路線ですね。個人制作のアニメーション作家という、今のお仕事から想像がつきにくいというか......。きっかけみたいなものはなんだったんですか?

和田:日なたから、すっと日陰に入ったのは、高校入学からでした。これはもう、明確でしたね。

CGW:そうなんですね。どんな高校でしたか?

和田:普通の公立高校でした。ただ、中学から高校に上がると、生徒数が増えて、校区も広がるので、いろんな生徒が集まるじゃないですか。高校でも引き続き、日なたの方にいるつもりだったんですが、強そうな人とか、怖そうな人とか、いろんな人がいて、つい縮こまっちゃって。性格が変わったわけじゃないですけど、自分から進んで前に出るようなことはなくなりました。

CGW:ちょうど思春期で、アイデンティティが固まる頃なので、そういうこともあるでしょうね。

和田:そこから、わりと陰でこそこそする感じになって。

CGW:部活動などはやられていましたか?

和田:中学のときは『スラムダンク』の影響でバスケ部で。高校ではテニス部でした。ただ、ソフトテニス(軟式テニス)の方なので。そこでちょっと弱いですよね。

CGW:いやいや、そんなことないです。

和田:その中でもわりとこう、仲間内では明るいですけど、人前ではあまり前に出ないようにしていたという。

ダウンタウンに影響を受けた、間と動きの面白さ

CGW:大阪教育大学に進学されましたね。先生になろうと思われたんですか?

和田:いえいえ、もうそこしか受からなくて。現役の頃から美術系の大学を志望していて、一浪したんですけど、やっぱりダメで。そんな中で唯一、受かったのが大阪教育大学の美術コースでした。

CGW:高校生の頃に美術に興味が湧き始めたんですか?

和田:特にしっかりと美術をやりたいっていう感じではなかったんですけど、このまま何も考えずに人のながれに乗っていくのも、なんか怖いなというか。美術は一応、好きは好きだったので、そっちの方向で考えようかなっていう。本当にそれくらいの、ふわっとした感じでしたね。

CGW:どんな絵がお好きでしたか? 油絵とか、デザインとか、日本画とか、それこそメディアアートとか。

和田:もともとやりたかったのはグラフィックデザインでした。ポスターとか。チラシとか。その中にCMとか、映像があって。

CGW:その頃から間や動きなどに興味があったんですか?

和田:そうです。大学の3年生の頃にアニメーションを始めたんですけども。そもそもアニメーションをやろうと思ったのが、間のような表現を映像でやってみたいというところから始まったので。それが一番やりたいことでした。

CGW:当時はどんなツールを使われていましたか?

和田:ノウハウがまったくなかったので、何となく動いていればいいだろう、くらいの感じで。それこそ、ノートの切れ端にちゃちゃっと描いて。スキャンしてPCに取り込んで、Photoshopで加工して、After EffectsやPremiereで編集して。キャラクターの腕だけを動かしてみたりだとか。そんな感じでやっていましたね。

CGW:何かきっかけというか、影響を受けた作品などはありましたか? 間や動きと言われると、ダウンタウンではありませんが、お笑いを連想してしまいます。

和田:もうそれです。まさにそれで。ダウンタウンの影響はすごく大きくて。テレビのバラエティ番組もそうですし、コント集『HITOSI MATUMOTO VISUALBUM』をビデオで見て衝撃を受けたのが、映像に入るきっかけでした。

CGW:ダウンタウンの漫才が出てきたとき、やすし・きよしをはじめ、お偉方に嫌われたんですよね。「テンポが早すぎる」、「浜ちゃんのツッコミがワンパターンで、怒ってるだけ」みたいな感じで。だからこそ今までの漫才と異質なところがあって、そこが刺激的だったのかもしれませんね。

和田:そのときは「間」という言葉自体、あんまり意識はしてなかったですけど。そこでながれる空気みたいなものを感じて。そういう空気感を、自分なりの間みたいなもので出せないかなと思って。だから実写でも良かったんですけど、それだとコントロールしきれないところもあったので。大学にPCがあったので、それで自分の絵とか、キャラクターなりを描いて、自分なりの間をつくりはじめたという感じですね。

CGW:なるほど、面白いですね。だんだん関西出身のクリエイターという感じになってきました。

和田:関西色はちょっと抑えめにしとこうかな(笑)。

CGW:丸っこいキャラクターの絵というのは、どういったところから?

和田:最初は全然、丸っこくなくて。ちょっと細身のサラリーマンみたいなキャラクターを登場させて。2005年を過ぎたぐらいから、気持ちの良い動きっていうのをやりたいって思って。そのためには線自体も気持ちの良い線にしたいと思って。その頃からキャラクター自体も少し丸みを帯びてきたり。服をどんどん脱いでいって、裸の方が肉感みたいなものが出しやすくて。そういう方向に進んでいきました。

CGW:意外と丸っこい、だるまさんみたいなキャラクターの方が、ちょっとした動きが目立つのかもしれないですね。僕らの世代だとサモ・ハン・キンポーっていう、太っちょだけど、キレキレのアクションをする俳優さんを連想してしまうんですが。

和田:そういう、ちょっと愛らしい感じみたいなところは、共通点があるのかもしれないですね。

[[SplitPage]]藝大でアニメーション作家として注目を集める

CGW:そこからイメージフォーラム、そして藝大の大学院とステップアップされていく訳ですが、なかなか普通そこまで勉強しないですよね。

和田:学生時代に就活はしました。でも、電通とか博報堂とか、大手しか受けてなくて。一瞬で落とされました。もう形だけでしたね。それよりも、大学の頃に始めたアニメーションが面白くて、それを続けるためにはどうすれば良いかっていう感じでした。

CGW:とはいえ、アニメスタジオに就職されたわけでもなくて。

和田:そこはまったく考えていませんでした。アニメーターとして働きたいとか、アニメスタジオに入りたいといった希望はなかったですね。それよりもアニメーションの作品をつくれる、学べる学校を探しました。そこで唯一見つけたのがイメージフォーラム映像研究所だったんです。東京に行くっていうのは、けっこう勇気がいりましたけど、思い切って。

CGW:それでも飽き足らずに、藝大の大学院に進まれたのは、どういった理由からでしたか?

和田:イメージフォーラムを出てから藝大に進むまで、3~4年ぐらい開いているんです。東京に行って、何とかなるかなと思ったけど、何ともならなかったので。イメージフォーラムで1年間学んで、帰ってきて、しばらくバイトしながら作品制作を続けていたんですけど。その過程で山村浩二さんと知り合って。同じ時期に土居くんとも知り合っているんですが。

話を戻すと2008年に藝大の大学院でアニメーション専攻ができて、山村さんが教授に就任されると伺って。もう年齢的にも28~29歳になっていて、今から大学院に行くってどうなんだろうと思いましたが、アニメーションをつくり続けたいっていう思いは変わらずありました。制作環境が良いとも聞いていましたので、それなら学生の身分を利用して、しっかり作品をつくってみようと。山村さんの近くで、山村さんの制作を見られるっていうのもありましたね。そういうのを目的に進学しました。

CGW:土居さんは和田さんと最初にお会いされた頃のことを覚えていますか?

土居:最初にお会いしたのは2006年だったと思うんですが、当時はNHK BSで『デジタル・スタジアム(デジスタ)』という番組があり、若手かつ個人の映像クリエイターが注目を集めていたんですね。その中でも和田さんの作品は異彩を放っているというか。ある種の「へたうま」感と言うか。ユーモアの要素が入っていたのも珍しかった。絵の描き方も特殊で、すごく骨のある作家さんだなという印象を受けました。実際にお会いしたら、やっぱりある種の頑固さみたいなところもあるような方でした。

CGW:まったく偶然ですけど、『デジスタ』で司会をされていた中谷日出さん(※)って、いま同じ大学で先生をやっていて、研究室が隣同士なんですよ。東京国際工科専門職大学っていうんですけど。若いクリエイターを発掘して、世に送り出す目的で番組を始めて、それはそれで良かったんだけど、ツールを使いこなすのではなくて、ツールに使われている作品が多かったと言われていました。和田さんの作品は、そうしたものとはちがっていたというわけですね。

※参考記事:NHKスペシャル『驚異の小宇宙 人体』で人生が変わった......元NHK解説委員、中谷日出の3DCG人生

https://cgworld.jp/interview/202006-nakaya.html

土居:そうですね。やっぱりそうだったと思います。当時はPCでアニメーションが個人制作できるようになった時代で、ツールに使われているというか、同じようなクオリティの動きが、けっこう色んな人の作品に共通して見られたりとかして。だからこそ和田さんのもっている間とか、動きのタイミングの面白さみたいなものが、すごく目立っていました。

CGW:ちなみに、和田さんが学生時代で一番学んだことって何ですか? 山村さんのそばで作品がつくれたことですか?

和田:そうですね。あとは、ちゃんと作品をつくるにはお金がかかるということも学びました。ずっと個人でつくっていて。つくること自体は1人でもできる時代にはなったし、僕自身つくれると思っていたのですが、ちゃんと作品をつくるとか、人に見せることを考えると、やっぱりお金っていうのは必要なんだと感じました。

CGW:2010年くらいから国際的な賞も受賞されて一気にメジャーになられましたが、代表作を挙げるとすると、何になりますか?

和田:いちばん多くの賞をいただいたのは、大学院時代につくった『わからないブタ』(2010)になりますね(ファントーシュ国際アニメーション映画祭 最優秀作品、文化庁メディア芸術祭 優秀賞、アナーバー映画祭 Funniest Film、カヴァラン国際短編映画祭 最優秀アニメーションなど)。藝大の修了制作になります。まさに大学院に入ってまでつくりたかった作品、という位置づけになりますね。

わからないブタ(和田 淳) / In a pig's eye (Atsushi WADA)

CGW:線もさることながら、色合いや質感が独特ですね。和紙の上に描かれたんですか?

和田:実は更半紙(わら半紙)の上に描いたんです。そういう質感みたいなものも好きだったので。色は抑えめにしながら、質感みたいなものを活かしてつくっていきました。

CGW:まさに他に真似ができないというか。

和田:もともとアニメーションをやりたくてやったというわけではなかったので。それこそ間とか、動きの気持ち良さみたいなところから入っているので。それは自分にとって良かったなと思うんですよね。もとからアニメーションがやりたくてアニメーション学科があるような大学に入っていたら、上手い人に蹴落とされてもうやっていないかもしれませんし。自分のやりたいところからスタートできたっていうのは大きいかなと思いますね。

CGW:近年では大学で教鞭を執りつつ、作品制作を続けられていますね。どういったことを教えられているんですか?

メディア・芸術学部 映像アニメーション 和田淳講師作品集

和田:さっき土居くんも言っていましたが、僕は取り立てて絵が上手いわけでも、技術がすごいわけでもないんですね。僕自身、技術を伸ばそうっていう感じではなくて、自分のやりたいことをやってきたので。技術がなかなか追いついてこなかったし、技術をあまり重視していなかったところもあったんですね。そんな僕が今、アニメーションの基礎を教えているんですけど。何かそれがね......学生にバレないかなと思いながらやってるんですけどね(笑)。

CGW:学生を教えていて、手応えなどはありますか?

和田:基本的にはテレビアニメやアニメ映画が好きで、ああいう感じの表現をやりたくて授業を選択したり、専門の方に進んだりしている学生が多いので。僕自身はあまり、そういう作品は見ないんですね。そのため学生がやりたいことと、僕がやってることが、ちょっとちがうところはあるんですよね。そんなふうに学生の需要に応えられてるのかなっていう思いはありますね。

CGW:自分も専門学校の講師を始めて4年目、大学の講師を始めて1年目なんですが、まだまだわからないことだらけですね。でも、学生時代に答えがわかったら、つまらないかもしれないですね。一生かけて学んでいくことかもしれませんし。

日本のインディゲーム第一世代にアドバイスを受ける

CGW:そんなふうにアニメーション作家として注目を集めている和田さんが、改めてゲーム開発に挑戦されたことが、面白いなあと思うんですね。『マイエクササイズ』も、最初は映像作品でしたし。

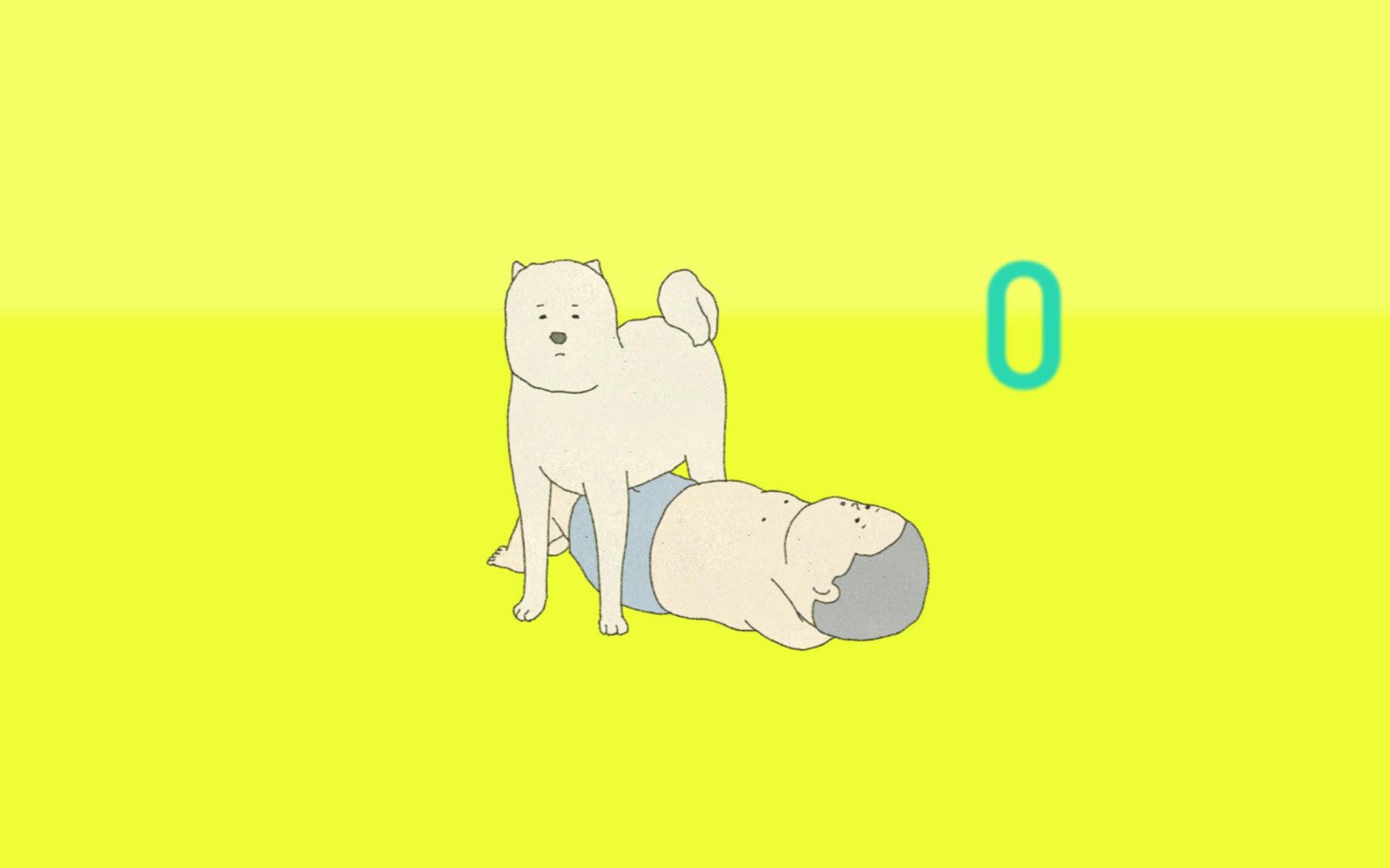

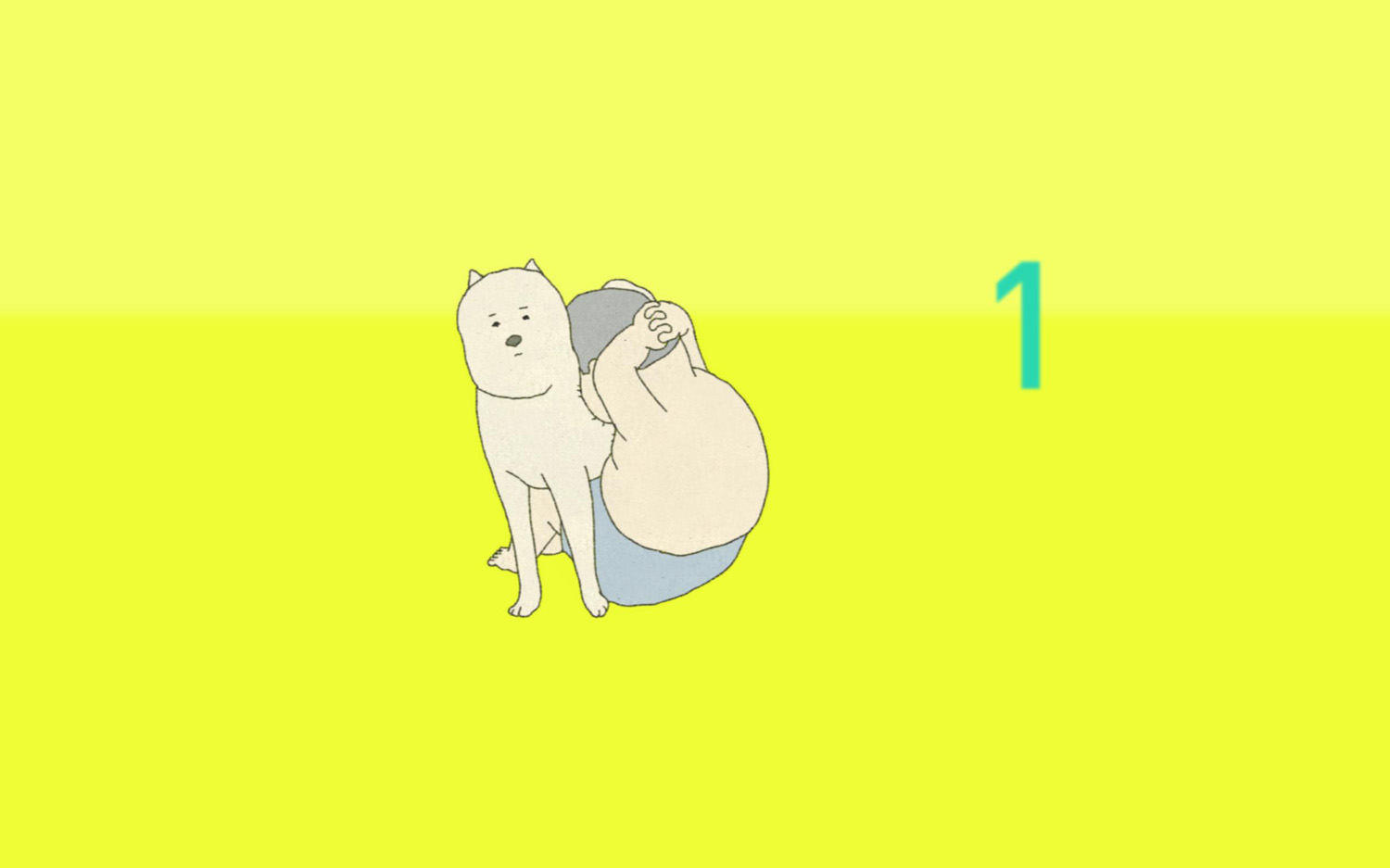

和田:はい、1分とか2分の短編映像をシリーズものみたいにたくさんつくって、テレビ番組みたいなことができないかなと思っていて。そのためにアイデアをためているのですが、そのひとつが犬の脇腹に向かって腹筋する動きだったんですね。じゃあ、その短編を1回つくってみようと思って、文化庁の「クリエイター育成支援事業」という助成プロジェクトに応募しようと思ったときに、土居くんから「映像だけじゃなくて、これを基にゲームをつくるっていうこともやってみませんか」、という誘いを受けて。

土居:さっき和田さんから、ちゃんと短編をつくるにはすごくお金がかかるという話がありましたよね。現状の日本だと、アーティストが卒業した後に作品制作のための時間やお金を確保するのがなかなか難しいという状況があって。社会に出ちゃうと作品をつくり続けられなくなることが多いんです。

そんなふうにアーティストにとって、お金の問題って大きいなと、つねづね思っていました。そんな中で知り合いの海外のアニメーション作家たちがゲームをつくり始めたんですね。『Mountain』、『Everything』のデイビット・オライリー氏が好例です。

CGW:そうなんですね。

土居:ええ。彼は今ではもう、ゲーム作家に転身してしまいましたね。作品がゲーム業界でも、しっかりと受け入れられて、ゲームの収益で次の作品をつくるみたいなながれができていて。

Mountain | Now Available on Steam & iOS

土居:また、『マイエクササイズ』でパブリッシャーとして入ってもらったPlayablesも、シュールでユニークな作風で知られていて。スイスのアニメーション作家とコーダーの2人組なんですけど、彼らの『Plug & Play』、『KIDS』は日本ですごく評価が高くて、大勢のYouTuberがプレイしています。『マイエクササイズ』も彼らの新作ゲームとして認識されたことから、勢いよく広がっている感じです。

Double Fine Presents // KIDS by Playables - Launch Trailer

CGW:なるほど。

土居:そういった例を見ながら、日本でも何かそういった展開ができないのかなって思っていて。その中でも和田さんの作品は、キャラクターたちがシステマティックに動くので、すごくゲームと相性が良いんじゃないかって思ったんですよ。さらに昔から和田さんの作品って、海外の「クレイジージャパン」的なサイトで取り上げられたりもしていて。そういうバズる要素みたいなものをもってるんじゃないのかなって思っていて。

短編アニメーションをつくるだけだとなかなかお金にならない中で、ゲームというフィールドに世界観を崩さずに移行できないかと。作品としてつくりたいものをつくりつつ、金銭的にも賄えるようなシステムが、インディゲーム制作を通じて生み出せないかと考えまして、和田さんにお声がけさせていただきました。

CGW:土居さんも映像が主領域だと思いますが、インディゲームに注目されるようになったきっかけは何でしたか?

土居:もともと東京大学の表象文化論というところで、短編アニメーションの表現に関する研究をしていました。タイプとしては『ビデオゲームの美学』を書かれた松永伸司さんの、アニメーション版という感じといえば、伝わりやすいでしょうか。和田さんはあまりゲームを遊ばれなかったと言われていましたが、僕らはJRPGの全盛期を享受していた世代で。自分自身も『ドラクエ』、『FF』、『MOTHER』といったゲームを楽しんでいました。クインテット制作のゲームとか、すごく好きでしたね。そのため、ゲームに対する親しみや憧れがありました。

CGW:土居さんは何年生まれですか?

土居:1981年生まれです。和田さんと同世代ですね。

CGW:よくわかる経歴です(笑)。

土居:ただ、ゲームがソーシャル化してから、だいぶ離れてしまいました(笑)。それでも、やっぱりゲームは好きで、ウォッチしていました。もっともインディゲームという領域自体は、『Mountain』で初めて知ったくらいですね。僕自身がインディペンデントのアニメーションを推していることもあり、ゲームにもこういうジャンルがあるんだと驚きました。しかも、実際にすごく面白い作品が多かったんですよね。

CGW:和田さんは土居さんから「ゲーム」と言われたとき、どのように感じられましたか?

和田:それまでゲームをつくるという発想はなかったので、単純に面白そうだなと思いました。ただ、圧倒的にゲームの知識が少ないため、1人ではできないと思いましたね。そのため、僕が主導してつくるのではなくて、土居くんにプロデューサーになってもらって、一緒につくっていくのであれば、できるかなと。それに便乗したという感じですね。

CGW:土居さんは「これ、ゲームにしたら良いんじゃないか」と思いつかれたとき、ゲームの完成像がどの程度、見えていたんですか?

土居:全然見えていなかったですね。和田さんのキャラクターを3DCGにするだとか、AIで人工生命体にするだとか、今考えるとまったく現実味のないことを最初は考えていました(笑)。幸運だったのは、薄羽涼彌さんにコードを書くことをお願いできたことです。「東京藝術大学ゲーム学科(仮)」展をはじめとして、日本でもインディアにメーションとゲームがちょうと交錯し始めた時期で、そのながれに乗れたのは良かったですね。

もっとも開発自体は試行錯誤の連続でした。幸いなことに、メディア芸術クリエイター育成支援事業に採択されて、しりあがり寿さんと伊藤ガビンさんにアドバイザーについていただけまして。伊藤ガビンさんは僕も大好きだった『パラッパラッパー』(1996)の制作に係わられていましたよね。

CGW:はいはい。

土居:しりあがり寿さんも1990年代後半のカオスだった時代に、Windows向けのCD-ROMでゲーム開発に参加されていて。ああいった、「ゲームの専門家ではないんだけど、ゲームに関わったアーティスト」の指導が受けられたわけです。特に良かったのは、伊藤ガビンさんから「何かひとつの要素に絞った方が良いよ」というアドバイスをいただいたことです。それもあって、腹筋というアクションだけに絞ってゲームにするのが良いんじゃないかという話になり、ようやく形が見えてきました。

CGW:まさにインディゲームの第一世代の方から薫陶を受けたわけですね。

土居:そうですね。なので僕としては、このゲームをリリースすることで、ゲーム史の末席に連ならせてもらったつもりでいます。「これはゲームじゃない」という反応をいただくことも多いんですけど......。

[[SplitPage]]遊んでいる人に加えて、見ている人も面白いゲーム

CGW:和田さんとしては、少年が腹筋したり、いろいろなキャラクターが動いたりといった、アニメーションの素材をたくさんつくって、コーディングしてもらい、遊んでチェックしていった、という感じでしょうか?

和田:そのとおりですね。

CGW:素材はどのようにつくられましたか? それぞれの動きを、手描きアニメーションで個別につくられたのでしょうか?

和田:デジタル作画ですが、1枚ずつ手で描きました。犬のお腹に腹筋するというアイデアはあったので、その部分はできていたんですけど、ゲームとして成立させるために、いろいろな素材をつくりました。ゲームを進めていくうちに、いろいろなイベントが起きるんですけど......。

CGW:ゲームエンジンなどは使われましたか?

土居:Unityでつくりました。Unityは無料だから良いと思ったんですが......ユニティ・テクノロジーズ・ジャパンの方に相談したところ、「最もUnityらしくないプロジェクトですね」などと言われました(笑)。

CGW:Unityであれをつくるのは、ちょっと大変でしょう。つくり方がパッと思い浮かばないですね。 VideoPlayerとRenderTextureを使って、3Dオブジェクトに動画を埋め込まれたのかな......。

土居:和田さんのアニメーションがもっている質感みたいなものをちゃんと再現したかったので、最初の頃は高解像度の素材をたくさん放り込んでいました。そうしたら、腹筋するだけのゲームなのに、プロジェクトフォルダが2GBくらいになってしまって、頭を抱えました(笑)。

CGW:和田さんとしては、いかがでしたか?

和田:これまでアニメーション作品はほぼ1人でつくってきたのでそれなりにノウハウもあったし、こういうながれでつくればこうなるっていうのはわかってたんですけど、ゲームに関しては本当に、手順とか考え方とか、使う脳みそみたいなものがちがう感じで。土居くんと薄羽さんと3人のチームでつくっていたんですが、どんなふうに落としこむか決めていくところで、かなり苦労しましたね。

CGW:完成したゲームからは「これで良いのだ」と、すがすがしさすら感じました。

土居:そんなふうに割り切るまでにすごく時間がかかりましたね。無限にいじれちゃうな、という感じがして。短編映画だと、インタラクティブじゃないのでゲームに比べたら迷いが少なくて済むというか。それに対してゲームだと、2~3周目でも楽しめる要素を、ある程度入れなければいけないんじゃないかとか。もっと内容を複雑にした方が良いんじゃないかとか。競争要素などを入れた方が良いんじゃないかとか。Playablesの2人とも議論しながら、最終的な仕様が決まるまでに半年ぐらいかかりました。

CGW:開発期間はどれくらいになりましたか?

和田:2017年くらいからつくり始めたので、3年くらいかかりました。

土居:展示版として展開した、ベースの部分は半年くらいでできたんですが、そこから先が長かったですね。その過程で「イン・ア・ゲームスケープ ヴィデオ・ゲームの風景、リアリティ、物語、自我」などの展覧会に出展したりもしました。いろんな会場で出展して、フィードバックを見ながら最終的な仕様を詰めていきました。見た目はほとんど変わっていないんですが、キャラクターが増えたり、隠し要素が増えたり......。

CGW:ゲームづくりは、ユーザーの体験をデザインする行為なんですよね。そのため、どんな分野でも同じだと思いますが、「2割の労力で8割まで達成できるが、そこから10割にするまでに、8割の労力が必要」という言葉が、特に重みをもって感じられるのかなと思います。

土居:まさに、そんな感じでした。

CGW:イベントからのフィードバックで何か得たものはありましたか?

土居:イベントでは最後まで遊ぶ人が少ないんですよね。それでも、満足感を覚えてもらえているように思えました。また、プレイしてる人もそうなんですけど、見ている人が想像以上に楽しんでくれていることに驚きました。

CGW:ああ、なるほど。

土居:2018年に米サンフランシスコの映画祭に参加したとき、パブリッシャーのPlayablesによる新作『Kids』がIGF(Independent Game Festival)のNuevo Awardにノミネートされたので、GDCに足を伸ばしたことがあります。そこでノートPCを広げて、『マイエクササイズ』の開発版を会場で遊んでもらいました。そうしたら、けっこうな人だかりになりまして。中には、これが一番面白いと言ってくれた人もいましたよ。それで、見ている人も楽しめるものなんだなと実感しました。

CGW:その場にいたのに、お会いできず残念でした。

土居:ただ、そこでギャラリーも含めて、プレイヤーの存在を過剰に意識してしまったところはありました。どれだけ満足してもらえるんだろうって。隠し要素を入れ始めたのも、それくらいの時期で。そこから泥沼にハマっていきました。

CGW:個人的にはすごく懐かしい感じがしました。本作のような、いわばインタラクティブアートやメディアアートの文脈に乗っている作品は、まさに1990年代後半にWindowsやMacで様々なものが発売されたと思うんですね。まだMacromedia Directorが元気だった頃の話です。そうした文脈は意識されましたか?

土居:そこは意識しました。スタート画面で「PRESS TO START」アイコンがピカピカと点滅する感じや、何周も進めていくとハイスコアが表示される感じだとか。そういった画面演出などはファミコンだったり、アーケードゲームだったり、それこそゲーム&ウォッチだったりに影響を受けています。他に1990年代だと『MYST』だったり。ああいった「余白の多いゲーム」の雰囲気も出てくるといいなあと。逆に工数が限られているので、そういった方向性にしか進めなかったところもありました。

普段より少しだけお客さんの側に歩み寄った

CGW:先ほど伊藤ガビンさん、しりあがり寿さんの話も出ましたが、PlayStationのインディゲームといえば、佐藤雅彦さんがつくられたパズルゲーム『I.Q.』(1997)がありましたね。『ピタゴラスイッチ』もそうですが、間や動きの面白さという点で、和田さんの作品にも通じるものがありそうです。

和田:つくっている側としては、あまり意識していなくて。僕の任務としては、自分の世界観をいかに保つかが重要で。先ほど土居くんから、ゲームの内容や、わかりやすさといった話がありましたが、そういった要素と僕がもっている世界観みたいなもので、どう折り合いをつけるかに気を付けました。あるときは固辞したり、あるときは歩み寄ったり。そんなふうにバランスの取り方に注意しながらつくっていたところがありました。他のゲームと比べてどうこうっていうのは、あんまり考えなかったですね。

CGW:世の中にはゲームを通して伝えたいメッセージがある人と、ない人がいます。その上で圧倒的多数のゲーム開発者にとって伝えたいメッセージというのは、特になかったりするんですね。背景にあるのが、ゲームとは顧客視点でデザインされるものだという考え方です。クリエイターがどれだけ思いを込めてつくっていても、面白くなければ意味がないんだ。ゲームオーバーになったとき、コインを入れてコンティニューしてもらえなければダメなんだというビジネス的な視点が、そこにはあるわけですね。

ただ、だんだんゲームの表現力が高まっていく中で、そこからクリエイターの思いとは別に、いろいろ深読みをするプレイヤーが出てきました。1990年代後半のことです。その中から「このゲームはアートとして評されるべきではないか」、「ゲームの芸術性とは何か」という議論がふつふつと沸いてきました。これに対してクリエイター側からも、ゲームを遊んで面白いだけではなくて、そこに何らかのテーマ性や、メッセージ性を込めるような動きが出てきます。

もっとも、こうしたゲームの作家性みたいなものは、2000年代に入りゲームが大作化したり、ソーシャルゲームの成長でゲームがサービス化していったりする中で、下火になっていきました。それが、過去10年間のインディゲーム・ムーブメントの中で、再び光が当たってきたところがあります。土居さんが例に挙げられていた『Mountain』、『Kids』なども、そうした文脈に位置づけられる作品かと思います。近年ではゲームアート、アートゲームという言葉も出てきました。

そこでお聞きしたいんですが、和田さんには『マイエクササイズ』を通して、何かプレイヤーに伝えたいテーマやメッセージなどはありましたか?

和田:メッセージっていうのは、ないかなあ......。やっぱりその、間であったり、気持ちの良い動きであったりすることはありますね。短編映画でもそうなんですけど、まずはそれをやりたいし、ゲームをプレイする人にも感じてほしいというのがあったので。犬のお腹に腹筋する気持ち良さに加えて、いろんなイベントを通して、良い意味での謎とか、余白みたいなのを残しながら、気持ち良さを感じてほしいっていうのは、ずっとありますね。

CGW:気持ち良さという意味でも、最初は腹筋だけだったのが、何度も遊ぶうちに色々なキャラクターが登場して、だんだん画面が賑やかになっていきますよね。それに伴って、動きのハーモニーみたいなものが広がっていきます。そういった表現を通して、気持ち良さを体験してほしいといった感じでしょうか?

和田:そうですね。そういうのはありますね。

CGW:どの程度まで実現できましたか?

和田:どうだろう......。楽しもうと思って遊んでくれる人と、警戒しながら遊ぶ人とでは、差が出るだろうなとは思います。ちょっとは許容してくれる気持ちがないと、あまり受け入れられないんだろうなあとは思います。

CGW:今はSteamとApp Storeでリリースされていますよね。どちらも評価がとても高いじゃないですか。「こんなのゲームじゃない」、「ふざけるな」、「金返せ」とか、もっと荒れるのかなと思っていたら、みんな好意的で。すごいですね。

土居:まだ、そこまで広がっていないのはありますね。これからユーザー層が拡大していく中で、そうした声も出てくるのかなと......。

CGW:たぶん無料ゲームだったら、荒れたんじゃないかなあ。有料ゲームならではの、良い感じのコミュニティになっている気もして。

土居:さっきのメッセージの話でいうと、僕が意識していたのは『LIMBO』(2010)や『INSIDE』(2016)のように、プレイヤーが世界観の考察を勝手に始めてしまうような文脈に乗っからないかなと思っていました。僕が扱っているようなアニメーション作品は、作家の世界観が強固にあるんだけど、必ずしも観客に向けて明言して伝えない人もけっこう多かったりするので。和田さんの短編映画も、ハマる人にはハマるんですが、ハマらない人にはすれちがい続けるみたいなところがあるんですね。

Inside Official Launch Trailer

土居:その一方で、和田さんの世界観にゲームという装置を付けると、半強制的に関われるようになるっていうところがあって。そんなふうに世界観は同じなんだけど、自分で触れることによって、すごく直接的に関係が結べて。かなりの人が楽しいっていうふうに思えるようになって。その中で、じゃあこの世界って何なんだろうってことを考えてもらえるようになると良いなって。そんな風に思っていました。

CGW:しかも、先ほど「見て楽しい」という話がありましたね。自分が遊ぶだけじゃなくて、人が遊んでいる姿やゲームの映像を見て楽しむ姿は、ゲームが再びアニメーションに回帰しているとも言えるわけで、重層的なものがありますね。

土居:確かにそうですね。

CGW:では、こうした文脈のゲームはしばしば「アートゲーム」と呼ばれることがありますが、和田さんはどのように感じられますか?

和田:う~ん、どういう意味で「アート」と言っているかによるかなと思いますが、僕自身はあんまり意識していないですね。アートと呼んでくれても、別に良いんですけどね。

CGW:個人的な解釈でいうと、アートは作家視点で創造されるもの、ゲームは顧客視点でデザインされるものなんですね。もちろん、アートとデザインはバッサリと分けられるものではなくて、アートの中にデザインの要素があり、デザインの中にアートの要素があります。その上で、『マイエクササイズ』のようなアニメーションベースのゲームデザインでは両者の接点や落としどころについて、改めて問い直していく必要があるように思いました。和田さんは本作をつくられて、どのように感じられましたか?

和田:普段はわざとわかりにくくしているところが、あるといえばあって。やっぱり見て、何か考えてほしいとか、さっき言われた提示みたいなものを、自分ではしているつもりなんですね。それをわかりやすくもできるんですけど、そうじゃなく、謎みたいなものを残して、少し考えるための余白みたいなものをつくるっていうことをやっているんですね。全てを見せてわかりやすくすることが良いとは思っていないので。そういう余白みたいなものは、ゲームでもやっぱり意識してつくっていたところはあるんですね。

ただ、ふだんつくっているものよりは、自分の中ではお客さんに歩み寄ったところはあります。お客さんがどんなふうに思われたのかは、わからないですが。

CGW:どういう風に遊ばれるのか、ゲームには読み切れないところがあって。RPGのイベントシーンで、プレイヤーキャラクターが死ぬことで悲しむ人もいれば、せっかく育てたのに勝手に死にやがって、ふざけるな、と怒り出す人もいるんですよね。そんなふうに、ゲームでは思わぬハレーションが発生する可能性がある。だからこそ、普段よりプレイヤーの方に少しだけ歩み寄られたという今の発言に、ストンとくるものがありました。

[[SplitPage]]ルールとアニメーションの間にあるもの

CGW:ゲーム開発の民主化に伴って、アニメーション作家がゲームをつくっていくながれが今後も増えそうな気がするんですね。実際にクオリティさえ考えなければ、小学生でもゲームをつくって配信できる時代になっています。その上で、アニメーションから生まれるゲームの可能性みたいなものについて、どのようにお感じになられますか?

和田:自分1人の発信ではないにせよ、今回初めてゲームをつくってみて、考え方だとか、使う脳みそがちがうなっていうのを感じた一方で、それを基に何かできることがけっこうあるだろうなとも思いました。ただ、これが売れてもらわないとね。アニメーションと同じ道をたどることになるので。しっかり売るっていうことも考えないといけないかなと思います。

CGW:今回は短編アニメーションが先にありましたが、映像作品がまずあって、それをゲーム化していくことを考える方が、つくりやすいと感じられますか?

和田:今回は腹筋をするっていうのがあって、それを基にゲームっていうながれはあったので。じゃあ真っ白な状態でつくるとしたら、もう少し考えられる部分は出てきそうな気はしています。必ずしも映像からという訳でもないだろうし。どちらかというと僕は、気持ちの良い動きとか、間とか、そういうのがベースとしてあるので。そこから映像に行ったり、ゲームに行ったりといったふうに、考えていくような気はします。

CGW:面白いですね。伝統的にゲームをつくる人は、ルールからつくり始めることが多いんですね。ルールというのは世界の抽象化です。映像も同じように世界を抽象化しているわけですよね。ただ、同じ世界を見ていても、ゲームクリエイターと映像クリエイターの抽象化の仕方は、ちょっとちがうと思うんです。その上で、和田さんが言われた気持ちの良い動きや間というのは、その中間にある存在なのかなっていう感じもしていて。これからどんなものをつくっていかれるのか、すごく楽しみです。

CGW:そのうえで土居さんとしては、ニューディアーという会社を経営されている中で、ビジネス面についても意識されていらっしゃると思うんですけども、これからインディゲームに対して、どういった展開というか、ビジョンをおもちでしょうか?

土居:アニメーション作家がつくるゲームについて、さっき抽象化の方法論がちがうんじゃないかみたいな話をされていましたよね。まさにそのズレというか、ギャップみたいなものがあることで、作品が目立ちやすくなっているところは、間違いなくあると思うんですよね。実際にインディゲームが市場で飽和してしまって、せっかくリリースしてもまったく話題にならないで埋もれてしまうゲームも、たくさん出てきているのが現状です。そんなときに、「アニメーション作家がつくったゲーム」というのは、すごく売りやすいなと思うんです。

その一方で現状の問題点として、日本のアニメーション作家の中にゲームをつくりたいと思っている方がすごくたくさんいると思うんですけど、まずつくり方がわからないんですよね。コードを書くことができないので、それができる人を見つけるところから始めなくちゃいけない。そこで大きなハードルがある。それから、売り方が難しいなあというのもあって。そこは僕自身が試行錯誤しなければいけないところでもあるんですが。

現状だとYouTuberの皆さんのおかげで、作品がある一定の層にすごく広がっているんですが、その数に比べると売上自体は正直いってそうでもないなっていうのがあって。これから海外市場の方々が見つけてくれる時期になってくると思うので、そこでどれくらい伸びるかですね。そのときにこの2.99ドルという設定が良いのか悪いのかっていうのが、まだちょっとわからない部分があって。

CGW:なるほど。

土居:まだAndroid版をリリースしていないのと、中国市場にまったくアプローチできていないので。どういう風に展開していくか、いろいろな企業さんとお話ししている最中です。何かそこで、もしかしたら廉価版みたいなものを出していく可能性もあるだろうし、無料ゲームで広告課金の方にシフトしていく可能性もあるだろうし。市場との距離感の掴み方について考えています。逆に「キャラクターもの」としてグッズなどの展開をしてみたりだとか。

その一方でゲームアニメーションとの親和性でいえば、『Florence』のようにインタラクティブなストーリーゲームという分野は、まさにアニメーション作家の才能が活きる分野だろうなあと思っていて。本当にそれぞれの作家さんを、ゲーム業界のどの文脈に当てはめてどういう風に売っていくのか、試行錯誤を今後していかなきゃいけない時期に来ているというか。実際、インディゲーム業界の中でも、どういう風に売るかが問題になっていると思うんですけど。

FLORENCE | Launch Trailer

逆にそこを上手く乗り越えられれば、アニメーション作家によるゲームのボリュームゾーンがどんどん広がっていって、ゲーム業界に対して何かしら新しい可能性を提示したり、影響を与えられるようなものになってくれたら良いなと思っています。アニメーションとゲームを組み合わせることで、アニメーション業界にとってもゲーム業界にとっても何かしら新しい一歩を示せるような活動ができると良いなと思っています。そして、その可能性は意外とあるんじゃないかという手応えを感じています。CGW:その中に手描きアニメーションだけではなくて、3DCGという表現が入ってくると、また可能性が広がってくるのかなと思います。『Florence』もそうですし、最近では『Sky 星を紡ぐ子どもたち』などもそうですね。ちなみにこのゲームは日本と海外だと、どちらのお客さんが多いんですか?

土居:思ったより日本が多いですね。そこは意外でした。日本では有料ゲームを買ってくれない印象がありましたが、日本のコアゲーマーや、ゲーム実況をする人たちに需要があったようで。ただ、いまはアメリカや韓国、中国が伸びつつあります。

CGW:確かに、実況して楽しい、実況映えするゲームというのは、アニメーションベースのゲームならではかもしれませんね。

最後に和田さんの方から、今回つくってみてわかったことを、次にどう繋げていくのか。これからもゲームをつくっていくのか、または映像の方に戻るのか、色々あると思うんですけども。何かお考えがあればお願いします。

和田:そうですね。ゲームは今はお腹いっぱいですけども、さっきも言ったように可能性としては感じているところがあるので。どっちか一方というよりは、両方というか、アニメーションという表現を使って何ができるかっていうところを考えたいです。はじめてゲームっていう選択肢が与えられて、可能性を感じたっていう状態なので、引き続き探り続けたいなって思います。

CGW:Unity以外に何か良いツールがあれば良いんですよね。小説ベースのゲームではノベルゲームがあり、ティラノビルダーのようにコードを書かずに作品がつくれるエンジンも登場しています。自分も専門学校で作家志望の学生に使わせてみたところ、けっこう面白いノベルゲームをつくってくるんですね。

他にJRPGの文脈ではRPGツクールが海外で広まって、刺激的なインディゲームがたくさん出てきています。同じように和田さんみたいなアニメーション作家が活躍しやすい、使いやすいゲームエンジンやツールが日本から出てきて、結果的にみんなが盛り上がっていくと良いですね。

土居:3DCGの世界でいえばBlenderが大きな影響を与えていますね。フランスのジェレミー・クラパン監督が、映画『アメリ』で脚本を手がけたギョーム・ローランの原作を映画化した『失くした体』が好例で、手描きのタッチを活かしながらも、Blenderでつくられているんですね。あの作品は大きな転換点になると思います。『Away』というCG長編アニメーションも1人でつくられたのですが、『風ノ旅ビト』をはじめとする「雰囲気もの」のゲームに、とても影響を受けていると監督が言っていました。

『失くした体』予告編 - Netflix

土居:僕は新千歳空港国際アニメーション映画祭でフェスティバル・ディレクターをしていて、上映作品の選定もしているんですが、今年になってゲームエンジンでセットを組んで、バーチャルカメラで撮影してつくられた映画がすごく増えてきていて。今後、大きな潮流になると思います。そいうつくり方ができるようになると、映画の人たちがCGに取り組みやすくなる。僕自身も日本人の実写の監督と組んで、3DCGを上手く使って、これまでなかったようなCGアニメーション作品をつくろうと画策しているところです。

CGW:楽しみですね。お2人の今後の活躍を楽しみにしております。