藝大でアニメーション作家として注目を集める

CGW:そこからイメージフォーラム、そして藝大の大学院とステップアップされていく訳ですが、なかなか普通そこまで勉強しないですよね。

和田:学生時代に就活はしました。でも、電通とか博報堂とか、大手しか受けてなくて。一瞬で落とされました。もう形だけでしたね。それよりも、大学の頃に始めたアニメーションが面白くて、それを続けるためにはどうすれば良いかっていう感じでした。

CGW:とはいえ、アニメスタジオに就職されたわけでもなくて。

和田:そこはまったく考えていませんでした。アニメーターとして働きたいとか、アニメスタジオに入りたいといった希望はなかったですね。それよりもアニメーションの作品をつくれる、学べる学校を探しました。そこで唯一見つけたのがイメージフォーラム映像研究所だったんです。東京に行くっていうのは、けっこう勇気がいりましたけど、思い切って。

CGW:それでも飽き足らずに、藝大の大学院に進まれたのは、どういった理由からでしたか?

和田:イメージフォーラムを出てから藝大に進むまで、3~4年ぐらい開いているんです。東京に行って、何とかなるかなと思ったけど、何ともならなかったので。イメージフォーラムで1年間学んで、帰ってきて、しばらくバイトしながら作品制作を続けていたんですけど。その過程で山村浩二さんと知り合って。同じ時期に土居くんとも知り合っているんですが。

話を戻すと2008年に藝大の大学院でアニメーション専攻ができて、山村さんが教授に就任されると伺って。もう年齢的にも28~29歳になっていて、今から大学院に行くってどうなんだろうと思いましたが、アニメーションをつくり続けたいっていう思いは変わらずありました。制作環境が良いとも聞いていましたので、それなら学生の身分を利用して、しっかり作品をつくってみようと。山村さんの近くで、山村さんの制作を見られるっていうのもありましたね。そういうのを目的に進学しました。

CGW:土居さんは和田さんと最初にお会いされた頃のことを覚えていますか?

土居:最初にお会いしたのは2006年だったと思うんですが、当時はNHK BSで『デジタル・スタジアム(デジスタ)』という番組があり、若手かつ個人の映像クリエイターが注目を集めていたんですね。その中でも和田さんの作品は異彩を放っているというか。ある種の「へたうま」感と言うか。ユーモアの要素が入っていたのも珍しかった。絵の描き方も特殊で、すごく骨のある作家さんだなという印象を受けました。実際にお会いしたら、やっぱりある種の頑固さみたいなところもあるような方でした。

CGW:まったく偶然ですけど、『デジスタ』で司会をされていた中谷日出さん(※)って、いま同じ大学で先生をやっていて、研究室が隣同士なんですよ。東京国際工科専門職大学っていうんですけど。若いクリエイターを発掘して、世に送り出す目的で番組を始めて、それはそれで良かったんだけど、ツールを使いこなすのではなくて、ツールに使われている作品が多かったと言われていました。和田さんの作品は、そうしたものとはちがっていたというわけですね。

※参考記事:NHKスペシャル『驚異の小宇宙 人体』で人生が変わった......元NHK解説委員、中谷日出の3DCG人生

https://cgworld.jp/interview/202006-nakaya.html

土居:そうですね。やっぱりそうだったと思います。当時はPCでアニメーションが個人制作できるようになった時代で、ツールに使われているというか、同じようなクオリティの動きが、けっこう色んな人の作品に共通して見られたりとかして。だからこそ和田さんのもっている間とか、動きのタイミングの面白さみたいなものが、すごく目立っていました。

CGW:ちなみに、和田さんが学生時代で一番学んだことって何ですか? 山村さんのそばで作品がつくれたことですか?

和田:そうですね。あとは、ちゃんと作品をつくるにはお金がかかるということも学びました。ずっと個人でつくっていて。つくること自体は1人でもできる時代にはなったし、僕自身つくれると思っていたのですが、ちゃんと作品をつくるとか、人に見せることを考えると、やっぱりお金っていうのは必要なんだと感じました。

CGW:2010年くらいから国際的な賞も受賞されて一気にメジャーになられましたが、代表作を挙げるとすると、何になりますか?

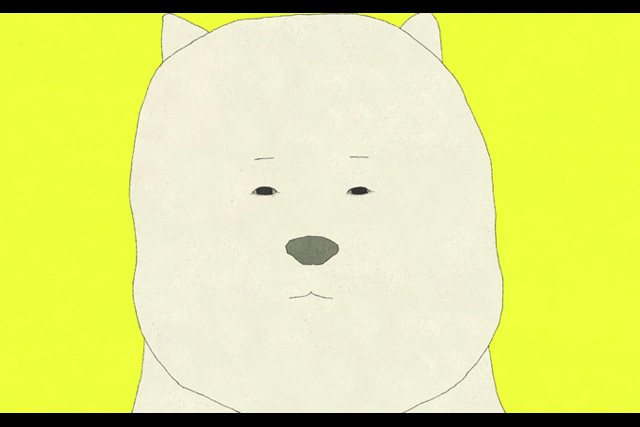

和田:いちばん多くの賞をいただいたのは、大学院時代につくった『わからないブタ』(2010)になりますね(ファントーシュ国際アニメーション映画祭 最優秀作品、文化庁メディア芸術祭 優秀賞、アナーバー映画祭 Funniest Film、カヴァラン国際短編映画祭 最優秀アニメーションなど)。藝大の修了制作になります。まさに大学院に入ってまでつくりたかった作品、という位置づけになりますね。

わからないブタ(和田 淳) / In a pig's eye (Atsushi WADA)

CGW:線もさることながら、色合いや質感が独特ですね。和紙の上に描かれたんですか?

和田:実は更半紙(わら半紙)の上に描いたんです。そういう質感みたいなものも好きだったので。色は抑えめにしながら、質感みたいなものを活かしてつくっていきました。

CGW:まさに他に真似ができないというか。

和田:もともとアニメーションをやりたくてやったというわけではなかったので。それこそ間とか、動きの気持ち良さみたいなところから入っているので。それは自分にとって良かったなと思うんですよね。もとからアニメーションがやりたくてアニメーション学科があるような大学に入っていたら、上手い人に蹴落とされてもうやっていないかもしれませんし。自分のやりたいところからスタートできたっていうのは大きいかなと思いますね。

CGW:近年では大学で教鞭を執りつつ、作品制作を続けられていますね。どういったことを教えられているんですか?

メディア・芸術学部 映像アニメーション 和田淳講師作品集

和田:さっき土居くんも言っていましたが、僕は取り立てて絵が上手いわけでも、技術がすごいわけでもないんですね。僕自身、技術を伸ばそうっていう感じではなくて、自分のやりたいことをやってきたので。技術がなかなか追いついてこなかったし、技術をあまり重視していなかったところもあったんですね。そんな僕が今、アニメーションの基礎を教えているんですけど。何かそれがね......学生にバレないかなと思いながらやってるんですけどね(笑)。

CGW:学生を教えていて、手応えなどはありますか?

和田:基本的にはテレビアニメやアニメ映画が好きで、ああいう感じの表現をやりたくて授業を選択したり、専門の方に進んだりしている学生が多いので。僕自身はあまり、そういう作品は見ないんですね。そのため学生がやりたいことと、僕がやってることが、ちょっとちがうところはあるんですよね。そんなふうに学生の需要に応えられてるのかなっていう思いはありますね。

CGW:自分も専門学校の講師を始めて4年目、大学の講師を始めて1年目なんですが、まだまだわからないことだらけですね。でも、学生時代に答えがわかったら、つまらないかもしれないですね。一生かけて学んでいくことかもしれませんし。

日本のインディゲーム第一世代にアドバイスを受ける

CGW:そんなふうにアニメーション作家として注目を集めている和田さんが、改めてゲーム開発に挑戦されたことが、面白いなあと思うんですね。『マイエクササイズ』も、最初は映像作品でしたし。

和田:はい、1分とか2分の短編映像をシリーズものみたいにたくさんつくって、テレビ番組みたいなことができないかなと思っていて。そのためにアイデアをためているのですが、そのひとつが犬の脇腹に向かって腹筋する動きだったんですね。じゃあ、その短編を1回つくってみようと思って、文化庁の「クリエイター育成支援事業」という助成プロジェクトに応募しようと思ったときに、土居くんから「映像だけじゃなくて、これを基にゲームをつくるっていうこともやってみませんか」、という誘いを受けて。

土居:さっき和田さんから、ちゃんと短編をつくるにはすごくお金がかかるという話がありましたよね。現状の日本だと、アーティストが卒業した後に作品制作のための時間やお金を確保するのがなかなか難しいという状況があって。社会に出ちゃうと作品をつくり続けられなくなることが多いんです。

そんなふうにアーティストにとって、お金の問題って大きいなと、つねづね思っていました。そんな中で知り合いの海外のアニメーション作家たちがゲームをつくり始めたんですね。『Mountain』、『Everything』のデイビット・オライリー氏が好例です。

CGW:そうなんですね。

土居:ええ。彼は今ではもう、ゲーム作家に転身してしまいましたね。作品がゲーム業界でも、しっかりと受け入れられて、ゲームの収益で次の作品をつくるみたいなながれができていて。

Mountain | Now Available on Steam & iOS

土居:また、『マイエクササイズ』でパブリッシャーとして入ってもらったPlayablesも、シュールでユニークな作風で知られていて。スイスのアニメーション作家とコーダーの2人組なんですけど、彼らの『Plug & Play』、『KIDS』は日本ですごく評価が高くて、大勢のYouTuberがプレイしています。『マイエクササイズ』も彼らの新作ゲームとして認識されたことから、勢いよく広がっている感じです。

Double Fine Presents // KIDS by Playables - Launch Trailer

CGW:なるほど。

土居:そういった例を見ながら、日本でも何かそういった展開ができないのかなって思っていて。その中でも和田さんの作品は、キャラクターたちがシステマティックに動くので、すごくゲームと相性が良いんじゃないかって思ったんですよ。さらに昔から和田さんの作品って、海外の「クレイジージャパン」的なサイトで取り上げられたりもしていて。そういうバズる要素みたいなものをもってるんじゃないのかなって思っていて。

短編アニメーションをつくるだけだとなかなかお金にならない中で、ゲームというフィールドに世界観を崩さずに移行できないかと。作品としてつくりたいものをつくりつつ、金銭的にも賄えるようなシステムが、インディゲーム制作を通じて生み出せないかと考えまして、和田さんにお声がけさせていただきました。

CGW:土居さんも映像が主領域だと思いますが、インディゲームに注目されるようになったきっかけは何でしたか?

土居:もともと東京大学の表象文化論というところで、短編アニメーションの表現に関する研究をしていました。タイプとしては『ビデオゲームの美学』を書かれた松永伸司さんの、アニメーション版という感じといえば、伝わりやすいでしょうか。和田さんはあまりゲームを遊ばれなかったと言われていましたが、僕らはJRPGの全盛期を享受していた世代で。自分自身も『ドラクエ』、『FF』、『MOTHER』といったゲームを楽しんでいました。クインテット制作のゲームとか、すごく好きでしたね。そのため、ゲームに対する親しみや憧れがありました。

CGW:土居さんは何年生まれですか?

土居:1981年生まれです。和田さんと同世代ですね。

CGW:よくわかる経歴です(笑)。

土居:ただ、ゲームがソーシャル化してから、だいぶ離れてしまいました(笑)。それでも、やっぱりゲームは好きで、ウォッチしていました。もっともインディゲームという領域自体は、『Mountain』で初めて知ったくらいですね。僕自身がインディペンデントのアニメーションを推していることもあり、ゲームにもこういうジャンルがあるんだと驚きました。しかも、実際にすごく面白い作品が多かったんですよね。

CGW:和田さんは土居さんから「ゲーム」と言われたとき、どのように感じられましたか?

和田:それまでゲームをつくるという発想はなかったので、単純に面白そうだなと思いました。ただ、圧倒的にゲームの知識が少ないため、1人ではできないと思いましたね。そのため、僕が主導してつくるのではなくて、土居くんにプロデューサーになってもらって、一緒につくっていくのであれば、できるかなと。それに便乗したという感じですね。

CGW:土居さんは「これ、ゲームにしたら良いんじゃないか」と思いつかれたとき、ゲームの完成像がどの程度、見えていたんですか?

土居:全然見えていなかったですね。和田さんのキャラクターを3DCGにするだとか、AIで人工生命体にするだとか、今考えるとまったく現実味のないことを最初は考えていました(笑)。幸運だったのは、薄羽涼彌さんにコードを書くことをお願いできたことです。「東京藝術大学ゲーム学科(仮)」展をはじめとして、日本でもインディアにメーションとゲームがちょうと交錯し始めた時期で、そのながれに乗れたのは良かったですね。

もっとも開発自体は試行錯誤の連続でした。幸いなことに、メディア芸術クリエイター育成支援事業に採択されて、しりあがり寿さんと伊藤ガビンさんにアドバイザーについていただけまして。伊藤ガビンさんは僕も大好きだった『パラッパラッパー』(1996)の制作に係わられていましたよね。

CGW:はいはい。

土居:しりあがり寿さんも1990年代後半のカオスだった時代に、Windows向けのCD-ROMでゲーム開発に参加されていて。ああいった、「ゲームの専門家ではないんだけど、ゲームに関わったアーティスト」の指導が受けられたわけです。特に良かったのは、伊藤ガビンさんから「何かひとつの要素に絞った方が良いよ」というアドバイスをいただいたことです。それもあって、腹筋というアクションだけに絞ってゲームにするのが良いんじゃないかという話になり、ようやく形が見えてきました。

CGW:まさにインディゲームの第一世代の方から薫陶を受けたわけですね。

土居:そうですね。なので僕としては、このゲームをリリースすることで、ゲーム史の末席に連ならせてもらったつもりでいます。「これはゲームじゃない」という反応をいただくことも多いんですけど......。