<2>同世代のZBrushユーザーの存在がCGへの回帰点に

――どんな大変なことが?

渡嘉敷:僕としては読み切りから1年以内に連載が始まると思っていたのですが、なかなか話が通らなくてスタートまで2~3年かかったんです。その間は沖縄に戻って広告代理店でデザインの仕事をしながら、遠隔で編集者とやりとりをして連載準備をしていました。それでようやく隔月誌『少年マガジンR』で『カンブリア』の連載が始まり、3話分溜まって単行本の1巻が発売されたところで、売上が良くなくて打ち切りが決まってしまったんです。連載開始から半年のできごとでした。よくある話なのですが、連載開始までに時間がかかったり方向性も変わったりしていたので、自分としては次の作品を描くという手応えがもてなくて......。

ただそこから打ち切りまで1年間、3巻までは続くということで、隔月連載で時間的な余裕もあったので、その間にフリーでCGの仕事をしようと思い立ったんです。そうして書店にCGの本を探しに行ったところ、僕がCGから離れていた数年の間にものすごい進化があったことに気づかされました。その棚には田島光二さんの書籍(『田島光二アートワークス ZBrush&Photoshopテクニック』)もあって、帯に「25歳の天才コンセプトアーティスト」と書かれていたことにも衝撃を受けました。僕と同い年のクリエイターが見たこともない方法ですごい絵を描いている。ZBrushの存在は知っていたのですが、こんなことができるとは思ってもみなくて、帰ってすぐにZBrushをインストールしました。そのときちょうどマンガの線の表現に悩んでいたのですが、ZBrushを触ったときにすごくしっくりきたんです。

――悩んでいたというのは?

渡嘉敷:マンガは一筆書きで立体感を表現するので、線の強弱が重要なんです。少年誌ということもありシンプルな線で立体的にする必要があったのですが、なかなかキレイな線が引けずに苦労していました。今思うと、僕のペンの使い方は一筆書きをするよりもカリカリと彫るイメージだったんですね。だからZBrushの"彫る"感覚の操作に合っていたというわけです。それに気づいたら楽しくなって、次は3Dで行くぞと決めて残りの1年マンガを描いて、練習がてらマンガの中にもCGを採り入れていきました。

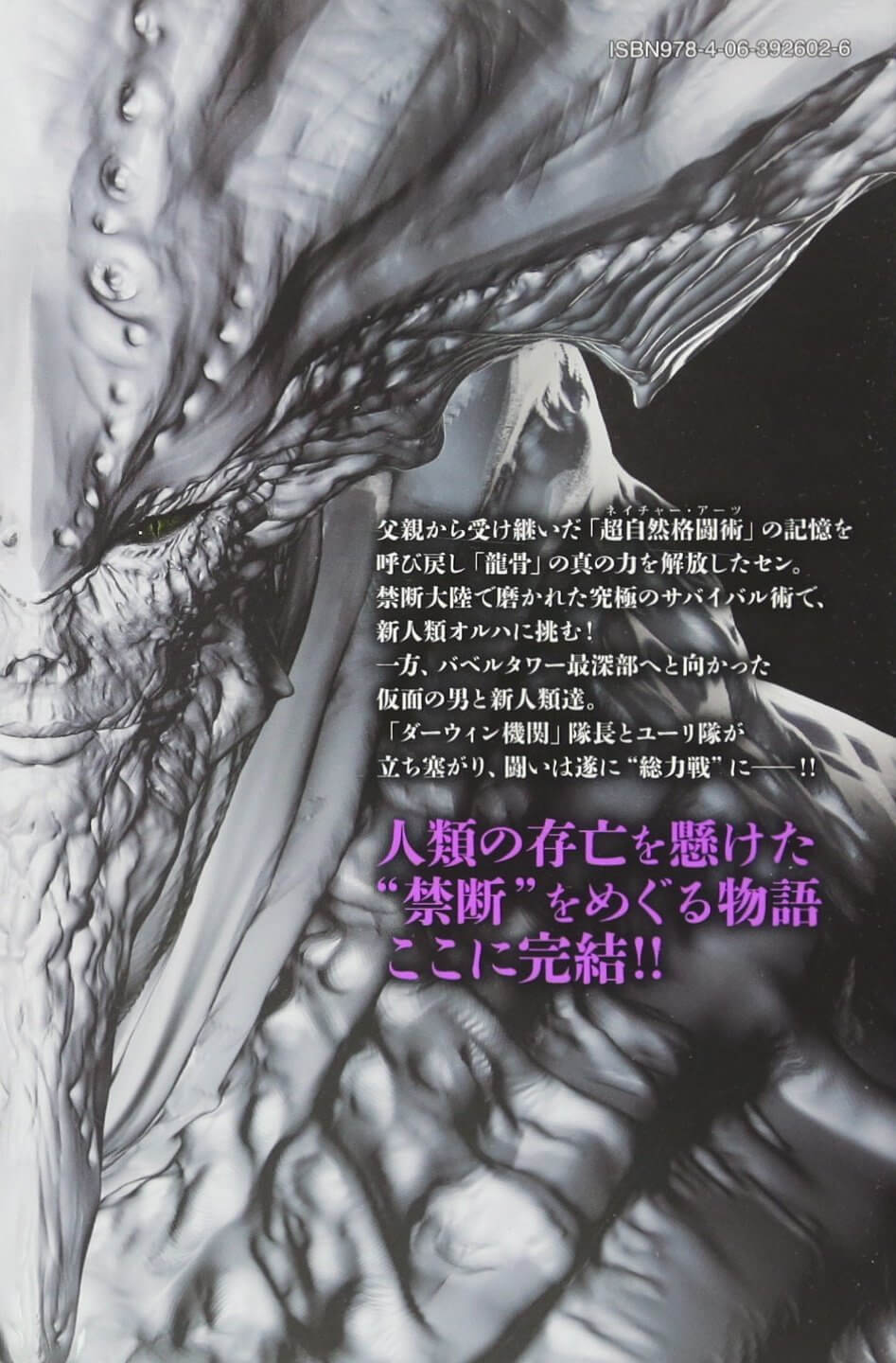

『カンブリア』3巻の表紙と裏表紙。裏表紙はZBrushでモデリングをし、オーバーペイントを施している

©Taku Tokashiki/講談社

――この裏表紙はどのくらいの期間で制作されましたか?

渡嘉敷:ZBrushはこういう有機的なものが得意なので1日くらいですね。ZBrushにもう少しマンガ用のトーンがあったら、もっと気軽に本編で使えるのにな、と思いながら使っていました。ホラー系の作品にも相性が良いかもしれませんね。『GANTZ』の奥 浩哉先生は劇中に登場するクリーチャーや宇宙人をCGでつくられています。毎回出てくるようなものなら、CGで描いた方が効率が良いと思います。

――Villardの岡田恵太さんもクリーチャーを数多くつくられていますし、ZBrushはクリーチャーと相性が良いですね。

渡嘉敷:ええ。森田悠揮さんもそうですね。田島さんも含め、同世代にZBrushのユーザーはすごく多いです。同世代にここまで多くなかったら僕はZBrushを使っていなかったかもしれません。年上だったらキャリアの差を、年下だったらニュージェネレーションだと言い訳にできるのですが、同世代は逃げられないんですよね。そこはモチベーションになりましたし、Twitterを見たり作品を追いかけたりしながら心の中で勝手にライバル視していました(笑)。田島さんが以前、『進撃の巨人』のファンアートポスターをつくったことをきっかけにして実写映画に携わったお話を真似して、僕も『東京喰種』のファンアートポスターをつくったりして(笑)。

渡嘉敷氏の個人制作作品『Wooden Man』