<2>デジタル・フロンティアが満を持して実戦投入したパフォーマンス・キャプチャが真価を発揮

――本作のカラースクリプトを見ると、相当構成が練られていたことが伝わってきます。ハリウッド式の三幕構成なども参考にされていたのですか?

川村:三幕構成は完全に意識していました。もっと言えば、『SAVE THE CATの法則 本当に売れる脚本術』(ブレイク・スナイダー著、2010年/フィルムアート社刊)を熟読し、ストーリーテリングにおけるキャラクターの共感性は入念につくり上げました。そのほかにも様々な文献や資料映像に目を通したのですが、『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』(2015)などの監督として高名なJ.J.エイブラムスがあるインタビューで、「映画ではインティマシーとスペクタクルが大事である」と語っていたんです。

――どのような意味がこめられているのでしょうか?

川村:スペクタクルは誰も見たことがない光景や、壮観で面白い画のことを指します。それはすでに『GANTZ』に十分ある要素なので問題ありません。一方のインティマシー(Intimacy)、つまり観客にとっての親近感については初期シナリオの段階ではまだ物足りなさを感じていました。そこで例えば、加藤の戦い方がどんどん上達してきたところで、ぬらりひょんが現れ、鼻をへし折られてしまい逃げ出す、といった展開にすることで加藤に親近感を抱いてもらうおうと。そういったシーンを書き足していきました。ほかにも冒頭の玄野の「やるんだ。やるしかないんだ!」は典型ですね。実は当初、この台詞はなかったのですが、クライマックスで加藤にリフレインさせることで物語に深みをもたせようと演出しました。

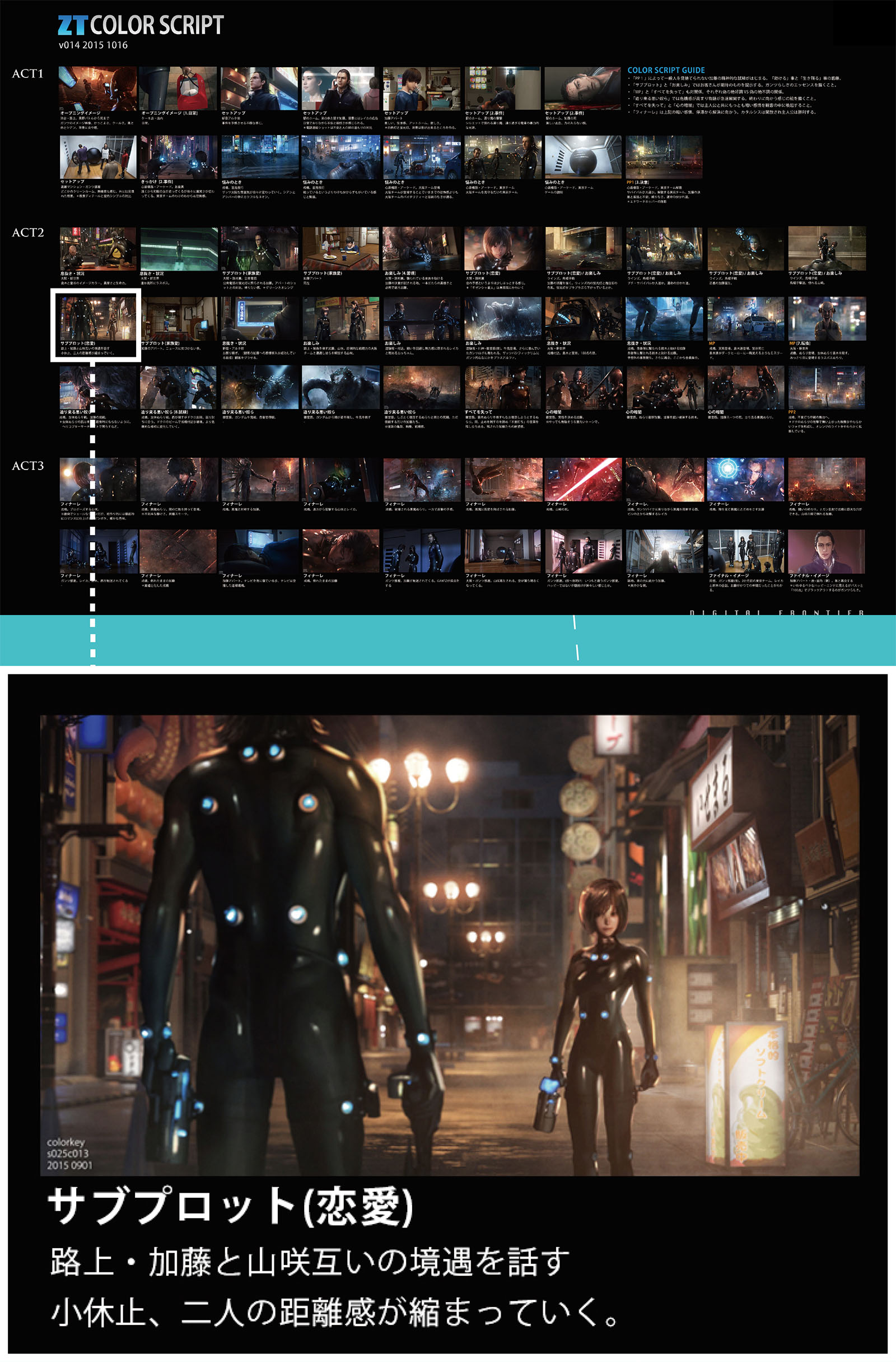

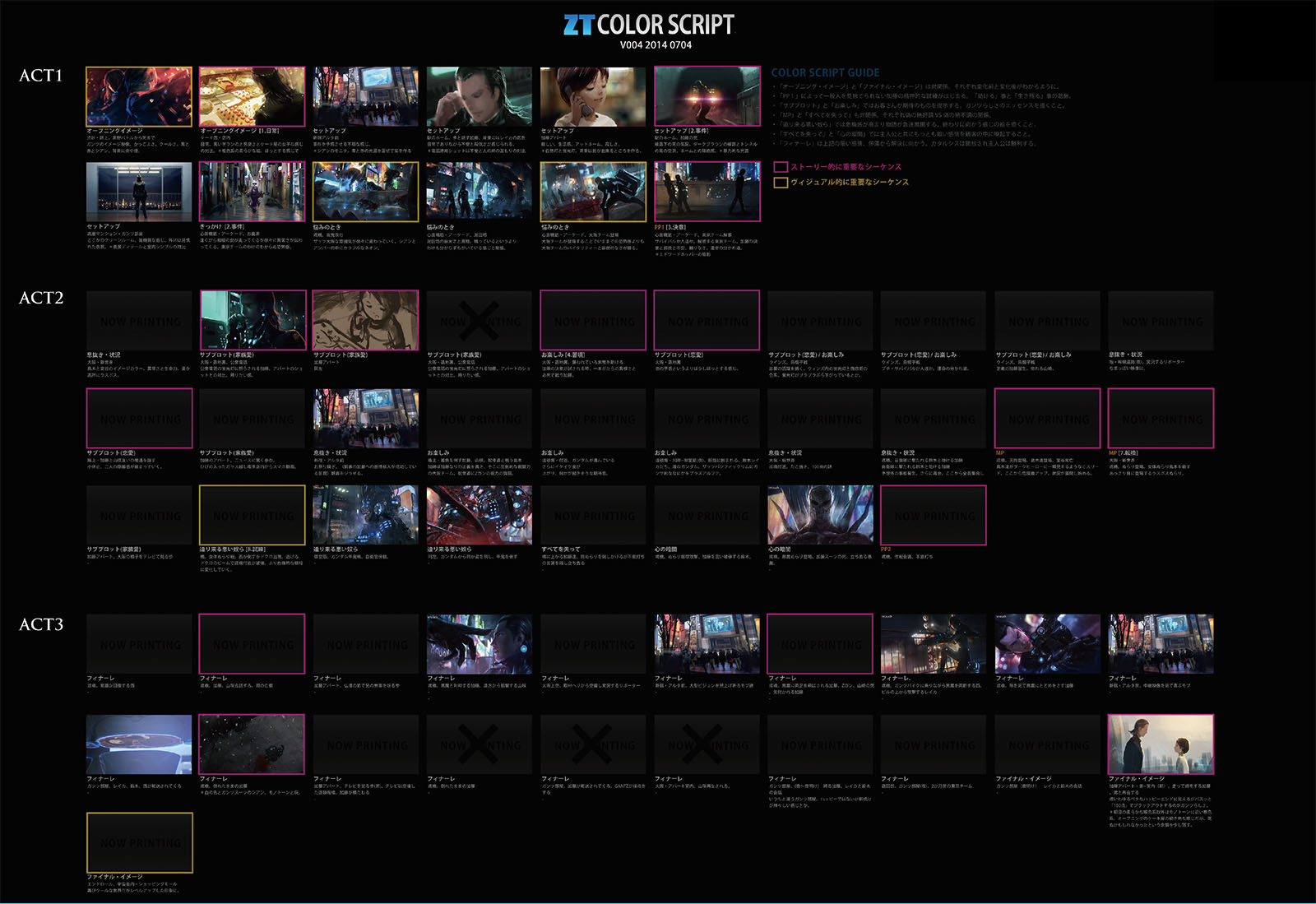

初期段階のカラースクリプト。歯抜け状態の箇所は、指針となるコンセプトアートが確定していないシーンである。カラースクリプトとは、字面のとおり"色味の脚本"のこと。一般的に2時間前後で描かれる映画の中には様々な場面(シーン、カット)が登場するわけだが、各場面がもつ意味を色合いで示したものである。そこで描かれるキャラクターの心情や時間帯等に適した色合いを示すと同時に、映画全体としてのながれを色味で俯瞰する上でも有効だ

――カラースクリプトには、ストーリー展開やキャラクターの心情に応じて画面の色合いの変化も見えますね。

川村:夜の場面が多くて変わり映えもしないので、色の変化も最初は青く後半にいくに従って赤黒くなるようにと、画面計算をしていきました。2015年10月頃には、全体的な方向性は定まっていました。「ミッドポイントはぬらりひょんが出てくるところになる」から「物語前半は、戦闘に不慣れな加藤がドタバタと悪戦苦闘する」ようにしようといった具合に、シナリオのセオリーに沿いながら詰めていきました。

© 奥浩哉/集英社・「GANTZ:O」製作委員会

――ことリアル系の3DCGキャラクターは、"不気味の谷現象"と呼ばれる課題があります。本作ではどのようなかたちでそれを克服されたのでしょうか?

川村:確かに。語弊があるかもしれませんが実写映画の場合はキャストさんの知名度や人気によって一定のお客さんを呼ぶことができますが、3DCGで描かれたポスターグラフィックを目にして「素敵だな」と思って映画を観に来てくださる方は、日本ではまだ少数だと思います。先ほどのシナリオづくりに通じることですが、本作ではキャラクターの魅力をその造形だけでなく、しっかりと感情のこもった"芝居"によって引き出すことを心がけました。具体的にはパフォーマンスキャプチャを全面的に導入しました。商業案件としてはDFにとって初めての試みになるのですが、これで勝負するしかないと考えました。フェイシャルキャプチャのクオリティを着実に向上させようと。これはフェイシャルアニメーションのスーパーバイザーである石山(健作氏)と、モーションキャプチャのスーパーバイザーの越田(弘毅氏)が地道にコツコツとR&Dを重ねてきた成果の賜ですね。ワークフローやシステム自体もその多くにふたりのDIYによる工夫が凝らされています。

――キャプチャの精度を上げるということだと思うのですが、具体的にはどのような部分に注力するのでしょうか?

川村:まずパフォーマンスキャプチャが行えるスタジオ自体が国内では少数だと思います。それに加え、ヘッドリグが重すぎるとか、長時間の収録に対応できない、専用のシステムを海外から呼ぶとコストがかかりすぎるといった様々な課題がありました。それならばと、越田が独自にリサーチを行い、よりコストパフォーマンスの高い仕組みを考案しました。石山の方でも顔に300ポイントぐらいのマーカーを配置して、口を開けたときにどこの筋肉がどのように動くのかといった細かな情報を収集しながらフェイシャルリグの改良を繰り返してくれています。特に奇をてらったことはしていません。こうした地道な努力の積み重ねの集積なんですよ。つまり『GANTZ:O』プロジェクトだけ出来上がったものではなく、豊嶋が中心となり様々なプロジェクトを通して数年がかりでたどり着いたものなんです。

――アクターはキャラクターごとに立てたのでしょうか?

川村:そうですね。メインキャストについては兼任はほとんどありません。オーディションで決めていきました。演技指導は僕自身で担当したのですが、従来型のモーションとフェイシャルを個別に収録する手法ではどうしても演技の一体感に限界があったのですが、パフォーマンスキャプチャの場合は身体の動きと表情を同時に確認できるので、すごく楽しみながらディレクションすることができました。

オパキスにおける『GANTZ:O』パフォーマンスキャプチャ収録の様子

――本作で用いられた収録環境を整えることができたのはいつ頃なのでしょうか?

川村:DFがお台場に「オパキス」スタジオをオープンさせたのが約10年ほど前ですね(※1)。当時からアジア最大級と謳っていました。MOCAPカメラの台数は最初から多かったのですが、案件を重ねていくのに応じて増設されていき、現在はVICON T160が100台配備されています。『APPLESEED』(2004)のときは十数台だったので夢のようですね。

※1:オパキス DFがお台場に設けたパフォーマンスキャプチャ対応の収録スタジオ。DFのモーションキャプチャ事業は、2003年5月に当時目黒に存在した本社内で開設された後、2005年12月にお台場へ移転した。2007年1月にはフェイシャルキャプチャ専用スタジオを併設し、現在ではパフォーマンスキャプチャにも対応している

DFモーションキャプチャ事業の紹介ページ

© 奥浩哉/集英社・「GANTZ:O」製作委員会