<3>クオリティコントロールの徹底をやりぬく

――全編を通じてアクションシーンが非常に多いですね。

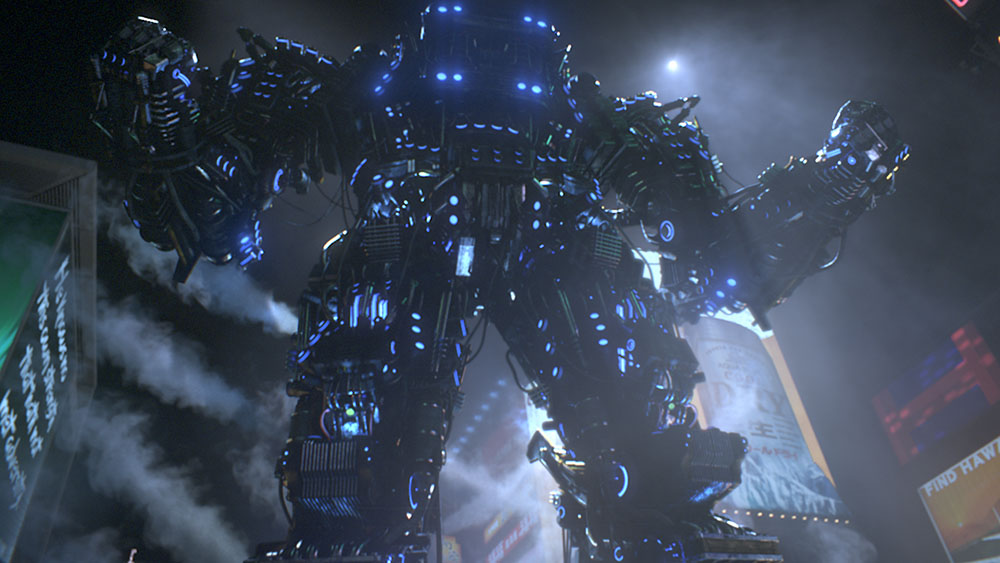

川村:制作中は「アクションばかりで面白いの?」と散々言われてました(笑)。単調に見えないよう、アクションのバリエーションを考えることも多かったですね。星人たちも人間と同サイズのものだけでなく、7〜8mサイズの天狗や30m級の牛鬼など、様々なのでその大きさのちがいを活かしたアクション描写を心がけました。コンテ段階でどんなに詰めたとしても、レイアウトやアニメーション工程に進むと悪い意味でアニメっぽくなってしまうといったギャップが生じることは経験上わかっていたので、あえて詰めすぎないようにしました。

――具体例を教えていただけますか?

川村:ここで転ぶとか、自転車を投げるとかいった、何をやるのかといった芝居の段取りだけを大まかに決めておき、あとはアクション監督の園村(健介)さんと一緒につくっていくようにしました。彼とはずっと長くやってきているので、話もスムーズに通じるんです。今回は収録時に大きなプロジェクタにリアルタイムでキャプチャデータを簡易モデルにながしこんだ動きを表示できる仕組みを構築していたので、そうした意味でもやりやすかったですね。加藤を演じてくれたアクターさんもご自身が演じた芝居が即座にCGアニメーションとして確認できることで「『モンハン』みたいだ!」と喜ばれていました。『モンハン』の舞台が大阪になるとこんな感じなんですかね(笑)。牛鬼や岡のロボなど、生身のアクターさんとはスケールがまったく異なるキャラクターであってもリアルタイムで視認できることはすごく有意義でした。

© 奥浩哉/集英社・「GANTZ:O」製作委員会

――動きとしては粗くても想定していた画角を即座に確認できるといった利点があると。

川村:そうですね。ですが、各工程の実作業についてはできるだけスーパーバイザー(SV)たちに委ねていました。DFにはアニメーションのエキスパートが何人かいるのですが、彼らには細かいことを言わなくても大丈夫なんです。『GANTZ:O』アニメーションSVの亀川(武志氏)もそのひとりですが、アクション好きなので彼と話し合いながら決めてものもありますね。

――CGW本誌のメイキング特集の中で、CGアートディレクターの高橋(恵介)さんが、「昔ながらの妖怪は横から見た平面の図が多くて、それを立体的に描くことで恐怖感を出す」とおっしゃっていました。映画を観ているときは気づかなかったのですが、後であの記事を読んでなるほどと思いました。

川村:妖怪的な星人のモデルは普通に作成してしまうと『ロード・オブ・ザ・リング』のオークのようになってしまうので、日本の妖怪特有の雰囲気をもたせたいと当初から思っていました。そうした指針の下、資料を集めたり、試作モデルをレタッチしながら詰めていった感じです。クリーチャー表現は相応にノウハウを蓄積していましたし、一部の星人はダブル・ネガティブでコンセプトモデラー/アーティストとして活躍中の田島(光二氏)さんに担当していただくこともできたので、思ったよりは苦労しませんでしたね。見映えがするだろうなと思った妖怪は最初の段階できちんとモデルを作成して、アニメーションを詰めていきました。ザコ妖怪もとにかくメチャクチャ出てきましたから、そこのコスト感も考えつつ。「ぬっぺふほふ」など目を惹きそうな妖怪はきちんとつくりました。そのあたりのメリハリは重要です。

© 奥浩哉/集英社・「GANTZ:O」製作委員会

――エフェクト表現についてはいかがでしたか?

川村:Zガンはかなり早い段階でテストをはじめていて、一番こだわった表現のひとつです。大阪編で最初に出てきますし、インパクトがありますからね。あれができれば全体も上手くいくと考えていました。血がバシャっとなる演出は上手くシミュレーションできて、予想以上の出来映えに仕上がりました。加藤がZガンを使おうとして取れなかったり、最後に掴んだと思ったらバンバン撃ちまくったり、話のキーにもなっているので、徹底的に描きました。

――舞台(背景セット)についてもお聞かせください。

川村:2度にわたって大阪へのロケハンを行いました。1回目は演出としてのロケハンで、戦わせる場所などを決めていくためのもの。2回目はアセット制作の資料収集を目的としたロケハンです。昼間はテクスチャ素材を撮り、夜は空気感のリファレンスを撮影していきました。実際の現実世界が舞台なので、とにかく資料を集めを念入りに行いました。渋谷の街並みも同じ要領で制作したのですが、会社の目と鼻の先にある場所なので僕は見に行きさえしませんでした(笑)。ただ看板などのサインディスプレイだけでもかなりの物量だったので、そうした面にもリアリティをもたせようと配慮しました。

――確かに看板も実際にありそうなものでしたね。

川村:仮想の大阪用にすごい量を発注しています。2000点ぐらいあったと思います。看板に限らず、クルマなどのプロップがレイアウトされるとグッとリアリティが増すんです。戎橋に壊れたクルマを配置し、ガラス破片を散らしておくといったさりげない工夫によって、空気感や生活感、さらには危険な感じを効果的に表現することができます。

『GANTZ:O』特報 「サバイバル」編

――CGアニメーションはコストを抑えてしまうと、それがバレないようにする配慮も必要になってきます。お話を伺っていると、CGディレクターとして培ってきた費用対効果のセンスがいかんなく発揮されているなと感じました。

川村:そうですね。コスト面を考えないと結局は「赤字だったね」と言われてしまう。例えば、ぬらりひょんが女体化する表現も、「めちゃくちゃ変形していますね!」といった感想を多くいただけてありがたいのですが、おっぱいへとドロンと変形し、その後からさらに女体が湧き出てくるところ以外は実は変形していないんですよ。目がドロンと変形する表現だけはしっかりとつくりこんでおき、女体が出てくるところはMOCAPデータも併用しています。それでも難易度の高い表現であることにはかわりないのですが、イチから手付けでを変形させるよりはずっと効率的に作成できたはずです。始まりの目がドロンとなる動きに、観客の注意が向けられるので、その後は不気味なSEなどを重ねていくことで十分迫力を高められるという算段でした。

――そういった見せ方の妙は、3DCG実作業に精通されているのと同時に数多くの映画をご覧になられてきた川村さんならではのディレクションだと思います。

川村:頭の中で映像を再生して、ライティングやシミュレーションをすることはあります。女体が出てきたときにおっぱいがグニャと動くと、そこに気持ちが持っていかれるだろうとか。ライティングしたときに肌の感じがどれだけ出ていれば、怖い気分にさせられるのだろうかとか。自分が観客の立場で想像してみて「これでいけるだろう」といったことを判断基準にしている面はありますね。その判断がつかない場合は、ひとまず試作することになるわけですが、そうした試行錯誤がコストにつながってしまう。言うなれば、試行錯誤をどれだけ「しないか」のが重要になってくるんです。

――その考え方は興味深いです。

川村:もちろん実際に試さないとわからないケースも多々あるのですが、本制作にはいる前にできるだけ不確定要素をつぶしていくことを徹底的に心がけました。Vコンをつくるのは演出の試行錯誤をなくすためでもあって、7〜8割はVコンによって判断をつけることができました。残りの2〜3割については全員でアイデアを出し合えば良い。こうした作業方針を徹底すれば、自ずとより良いものを創り出せるわけです。その意味では、少し詰めが甘いと感じたときでも後工程の処理が加わることで解消されるのではないかと、むやみにリテイク指示を出さないようにも気をつけていました。もちろん絶対にゆずれないものも多々あるので、そこもクオリティーコントロールの一環ですね。

© 奥浩哉/集英社・「GANTZ:O」製作委員会