死んだはずの人間たちと謎の星人との壮絶な死闘を描いた奥浩哉原作の大人気マンガ『GANTZ』(ガンツ)。これまでTVアニメ、実写映画と映像化されてきた作品だが、ついにフルCGによる長編映画化が実現し『GANTZ:O』としてスクリーンに映し出された。これまで不可能と思われていた数々の描写がこの作品で描かれ、原作者はもちろん、すでに作品を観たファンからも絶大な支持を得ている。そんな本作をつくり上げたのは、デジタルフロンティアと、同社の川村 泰監督。彼らの長年にわたる技術の蓄積と知識が成果となって現れたかたちだ。プロジェクトの全貌からひとつひとつの表現までどのようにして生み出されたのか、川村監督にその舞台裏を聞いた。

INTERVIEW_日詰明嘉 / Akiyoshi Hizume

EDIT_沼倉有人 / Arihito Numakura(CGWORLD)

PHOTO_弘田 充 / Mitsuru Hirota

『GANTZ:O』本予告

<1>原作者に「これをつくった人に監督をしてほしい」と言わしめたパイロット版

――『GANTZ:O』のプロジェクトはいつ頃スタートしたのでしょうか?

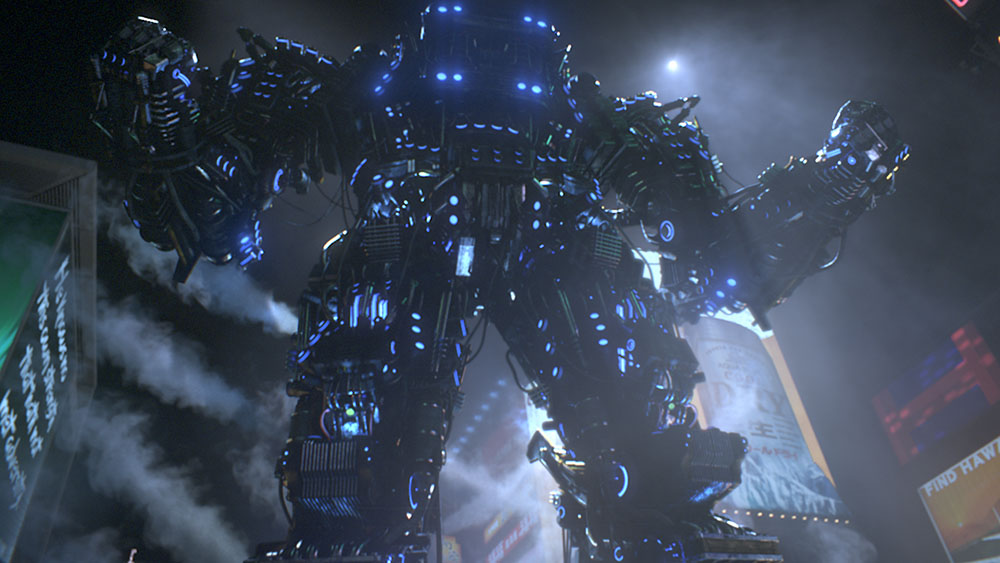

川村 泰監督(以下、川村):2011年の夏頃でしたね。当社プロデューサーの豊嶋(勇作氏、デジタル・フロンティア専務取締役兼プロデューサー)から本プロジェクトをアサインされ、まずはパイロット版の1~2分の短編映像を制作しました。同時並行で進んでいた各種案件の合間をぬって少人数でやっていたので、僕がCGディレクターとして、実作業から演出までの大半を兼務していました。そのときに作成したキャラクターモデルは、玄野(計)、加藤(勝)、レイカ、鈴木(良一)。そして星人は、ぬらりひょんのサタンのような形態のモデルと牛鬼。あとは岡(八郎)が操る巨大ロボですね。

川村 泰/Yasushi Kawamura

1974年、神奈川県生まれ。デジタル・フロンティア所属。『APPLESEED』(2004)のアニメーション・ディレクター、ゲームシネマティクスなど数多くのプロジェクトにおけるCGディレクターを経て、『GANTZ:O』(2016)で映画監督デビュー。SFを得意とする。

DIGIATL FRONTIER 公式サイト

――『GANTZ』の原作コミックには様々なエピソードがありますが、大阪編にすることは当初から決まっていたのでしょうか?

川村:そうです。原作で映像化されていないエピソードとしては大阪編が最適だろうと。プロデューサーともそれは一致していました。ただ大阪編だけでもボリュームが大きいので、それを今回のバジェット内でどのように収めるか不安な部分もあったので、まずはパイロットを作成してみた次第です。その後、2012年の春に奥(浩哉)先生の元にお届けすることができました。これは伝聞ですが、奥先生はパイロットを拝見されるとすぐに「これをつくった人に監督をしてほしい」とおっしゃってくれたそうです。奥先生はマンガ制作に3DCGも採り入れていらっしゃいますし、後日、映画にも精通されていることを知り、パイロット版をご覧になっただけで、いろいろとくみとってくださったんだと思います。この時点で奥先生に「面白いです」とおっしゃってもらえたことは、制作中ずっと心の支えになっていました。

――川村監督は以前から「映画を撮りたい」という思いを抱かれていたのですか?

川村:はい。常日頃から「映画をやりたい!」と、まわりに意思表示をしていました。長年の思いをようやく実現できるチャンスがきたと思い、本編の監督にも手を挙げさせていただきました。そこでコンテを描いたのですが、最初はやりたいことを詰め過ぎてしまって(苦笑)。

――3DCGアニメーションは最初のグランドデザインがコストに直結するので、どうシェイプアップするのかは重要になりますよね。

川村:そうですね。頭の半分では登場するキャラの数や工数など、現実的な問題(コスト負荷など)を考えていました。ですが一方では、大阪編の魅力やポイントはどこにあるかをしっかりとおさえてつくらなけれねばとも思っていました。最初の指針として重要視したのは、「100点の敵がいて、それを倒し生きて帰ること」というストーリー。『GANTZ』という作品全体でいえば玄野という絶対的な主人公がいますが、彼がどんな人物でどう生きてきたかを説明しようとすると、総尺の半分(前半)だけでひとつの物語を成立させなければなりません。東京編と大阪編という2本立ても考えてみたのですが、それだとバジェット的に難しく大阪編1本に絞ることになりました。脚本の黒岩(勉)さんも『GANTZ』が大好きだったので、なんとかギリギリまとめてもらいました。そうして出来上がった脚本を元に、僕なりの演出的な要望を織り込ませていきました。

東京チームのリーダー、玄野 計(くろのけい)。原作漫画『GANTZ』の主人公だが、『大阪編』以前に行われた渋谷を舞台としたミッションに参加した際に死亡してしまう

© 奥浩哉/集英社・「GANTZ:O」製作委員会

――監督による要望とは、どのようなものですか?

川村:例えば脚本上でアクションシーンは「激しいバトル」といったト書きだけで済ませてあります。それに対して、「Yガンを落として拾ってから撃つ」といった具体的なアクションを付け足したり、(山咲)杏が天狗と戦うときに自転車を投げたり、クルマのドアを盾として使ったりと、アクションの中でのほかのキャラとのやりとりを入れるようにしました。治安に来た自衛隊の隊員たちが返り討ちに遭い、血がバシャとなる場面であれば露骨に見せてしまうとグロくなるし(=映倫規定に抵触する恐れが高まる)、コストもかかってしまう。それならばガラス越しに描くようにすれば、より映画的に臨場感を高められる上にコストも抑えられるはずだと。そうした演出的な意図を、ビデオコンテ(以下、Vコン)を作成しながら「こういうビジュアルにしたい」と、スタッフたちに提案していきました。CGアニメーションの場合、プリビズ(プリ・ビジュアライゼーション/Pre-Visualization)を作成するのが一般的ですが、相応にコストが増えてしまうので僕の場合は絵コンテを素材として、モーショングラフィックスの要領でVコンを自作することが多いです。ほかではあまり見られない手法かもしれませんね。

『GANTZ:O』ビデオコンテの一例。絵コンテの各コマを素材に、After Effectsでアニメーションさせているのだが、どのようにキャラクターを演技させたいのか、どのようなカメラワークを付けたいのかといった演出意図が非常に明確だ。CGディレクターとしての豊富な経験をもつ川村監督ならではの演出スタイルと言えよう

――(Vコンを拝見しながら)シンプルな絵でも動きがあるので何をやっているのかはわかりますね。

川村:そうですね。最低限、僕がわかればよくて、細かな点は口頭で説明すれば基本的には事足ります。やはりVコンの作業によって見えてきた部分は多いですね。これぐらいしっかりと動きを付けておくと、アニメーターに対しての説明も手短かで済みますし、尺も3CGアニメーションに仕上げたときの秒数に最大限近付けるように心がけています。つまり誰に言っても伝わるので、指示出しのハードルも下がるんですよ。紙のコンテだけだと、どうしても行間を伝えきれずに説得力に欠く表現になったり、仕上がりが属人的になってしまいがちです。Vコンまで作成することで3DCGの利点を活かした実写的なニュアンスに加えてテンポも伝えることができます。

――まさに"百聞は一見にしかず"ですね。

川村:テンポ具体的に伝えられることで芝居の間合いも決まっていきます。モーションキャプチャ(以下、MOCAP)は、基本的に専用スタジオ出収録するわけですし(=実写のようなロケ撮影は行えない)、キャラクターによってはアクターさんとのプロポーションや造形に大きなギャップがあります。これが実写との大きなちがいだと思います。MOCAP収録時に頭の中で想像しなければいけない要素が多々あります。だから想像する要素をできるだけ最小限にして(=スタッフ間でのイメージの共有をできるだけ高める)、尺やテンポをあらかじめ決めておく必要があります。そうすることで芝居の仕草に集中できる。Vコンで脚本のディテールに踏み込むこともできるので、ここが足りないなとか、こういうものがあった方が良いなと閃くことも多いですね。

――やりたいことをあらかじめ明確に絞っておく。3DCGアニメーションは2Dに比べると、工程が多岐にわたりますし、程度によっては後からの修正がコストの増大に直結してしまうので、そうしたCGアニメーション制作の特性もふまえた手法なのだと思いました。

川村:ええ。ピクサーのような理想形はありますが、日本でそんなことは到底できません。とはいえ、映画としてカッコ良く、面白く仕上げるということにはかわらない。そうした想いを現実的なレベルで成立させようとVコンをつくりました。デジタル・フロンティア(以下、DF)として一緒にやってきたスタッフであれば、これぐらいで十分伝わるだろうという信頼感もありますし、3DCGに必ずしも精通していないプロデューサー(製作委員会)の方々からの理解も得やすくするためというねらいもありました。正直、荒削りな面が多々あるのですが、それでも設計図として成立するギリギリのラインですね。

© 奥浩哉/集英社・「GANTZ:O」製作委員会

▶次ページ:

<2>デジタル・フロンティアが満を持して実戦投入したパフォーマンス・キャプチャが真価を発揮

<2>デジタル・フロンティアが満を持して実戦投入したパフォーマンス・キャプチャが真価を発揮

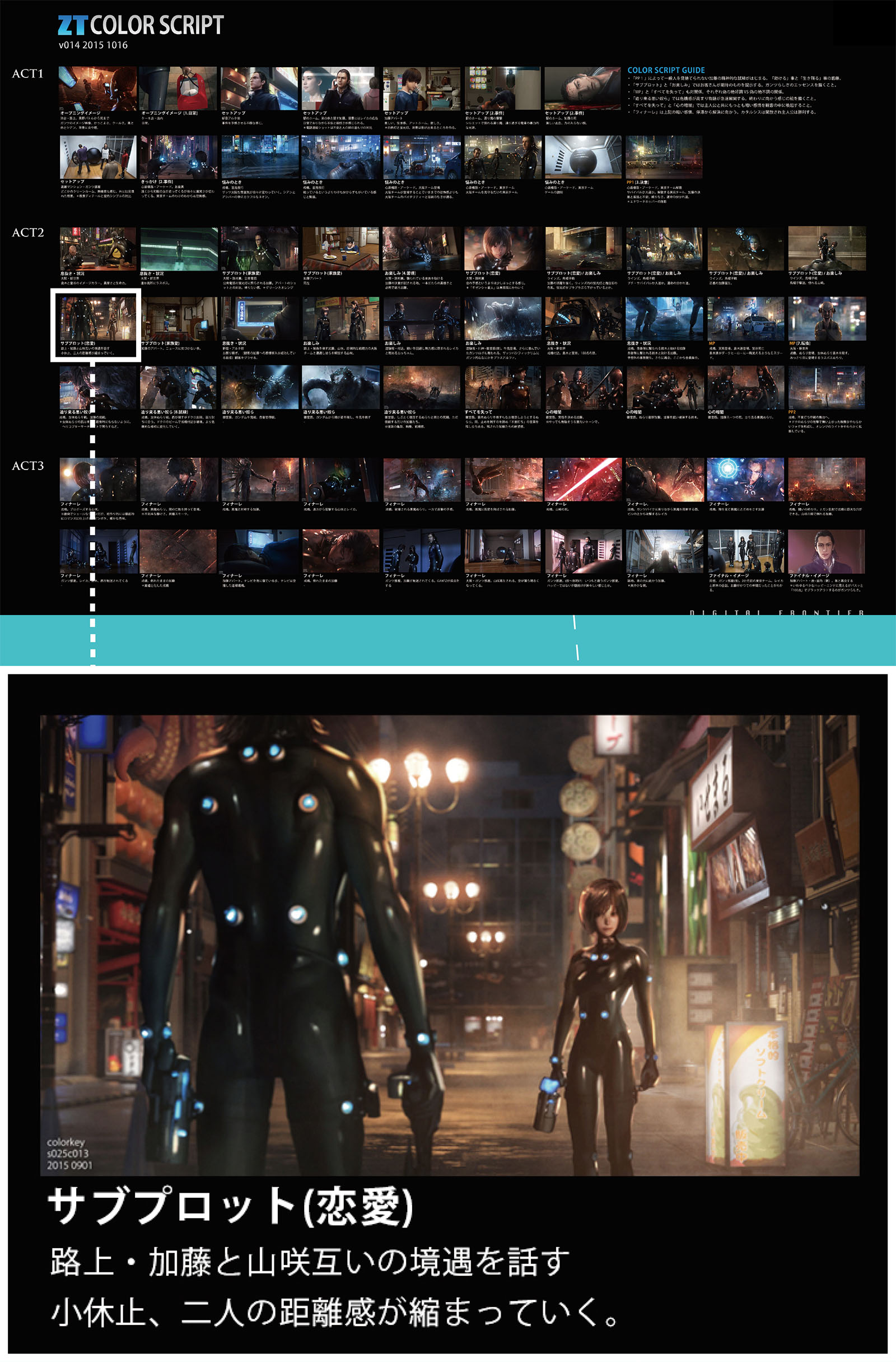

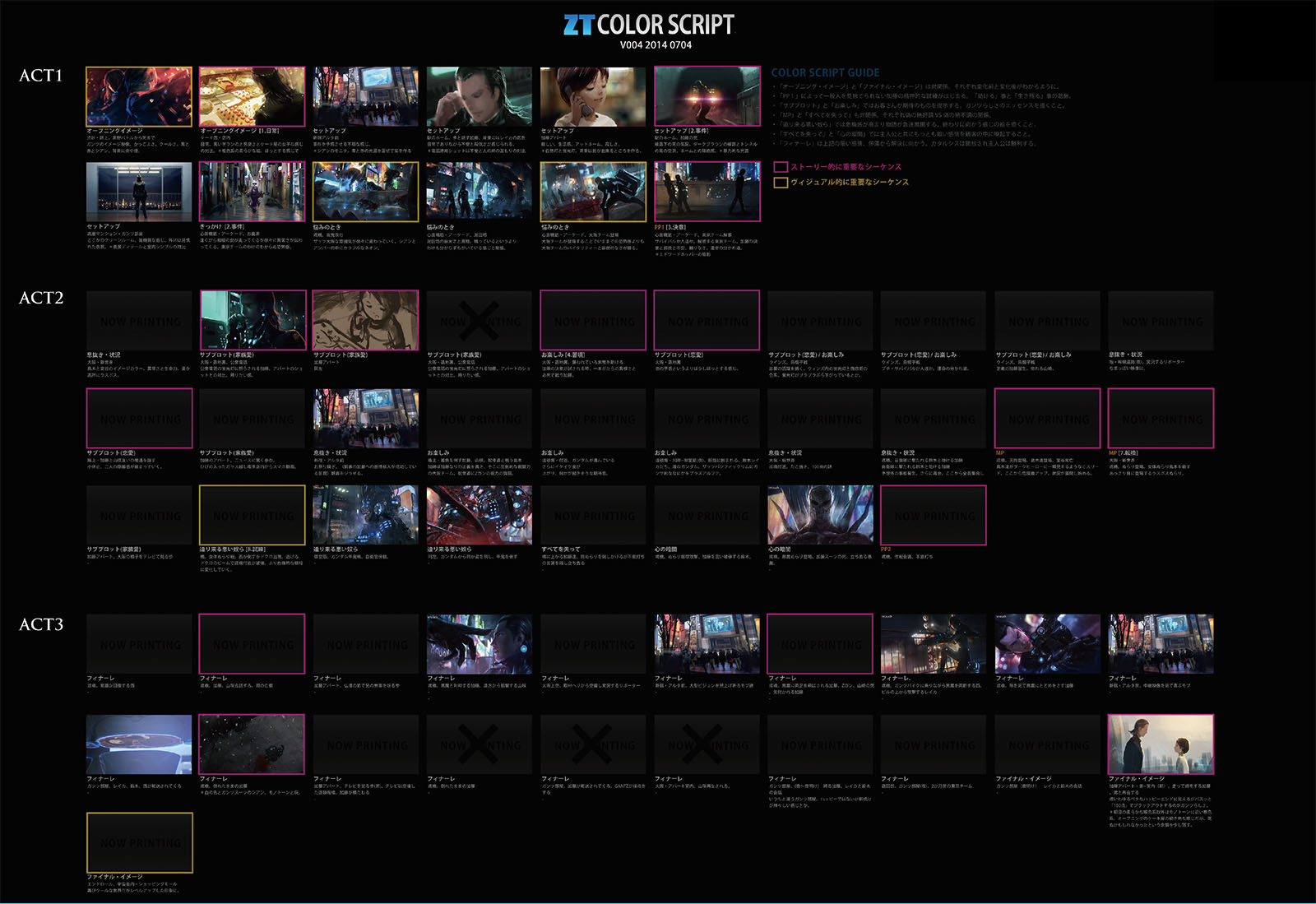

――本作のカラースクリプトを見ると、相当構成が練られていたことが伝わってきます。ハリウッド式の三幕構成なども参考にされていたのですか?

川村:三幕構成は完全に意識していました。もっと言えば、『SAVE THE CATの法則 本当に売れる脚本術』(ブレイク・スナイダー著、2010年/フィルムアート社刊)を熟読し、ストーリーテリングにおけるキャラクターの共感性は入念につくり上げました。そのほかにも様々な文献や資料映像に目を通したのですが、『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』(2015)などの監督として高名なJ.J.エイブラムスがあるインタビューで、「映画ではインティマシーとスペクタクルが大事である」と語っていたんです。

――どのような意味がこめられているのでしょうか?

川村:スペクタクルは誰も見たことがない光景や、壮観で面白い画のことを指します。それはすでに『GANTZ』に十分ある要素なので問題ありません。一方のインティマシー(Intimacy)、つまり観客にとっての親近感については初期シナリオの段階ではまだ物足りなさを感じていました。そこで例えば、加藤の戦い方がどんどん上達してきたところで、ぬらりひょんが現れ、鼻をへし折られてしまい逃げ出す、といった展開にすることで加藤に親近感を抱いてもらうおうと。そういったシーンを書き足していきました。ほかにも冒頭の玄野の「やるんだ。やるしかないんだ!」は典型ですね。実は当初、この台詞はなかったのですが、クライマックスで加藤にリフレインさせることで物語に深みをもたせようと演出しました。

初期段階のカラースクリプト。歯抜け状態の箇所は、指針となるコンセプトアートが確定していないシーンである。カラースクリプトとは、字面のとおり"色味の脚本"のこと。一般的に2時間前後で描かれる映画の中には様々な場面(シーン、カット)が登場するわけだが、各場面がもつ意味を色合いで示したものである。そこで描かれるキャラクターの心情や時間帯等に適した色合いを示すと同時に、映画全体としてのながれを色味で俯瞰する上でも有効だ

――カラースクリプトには、ストーリー展開やキャラクターの心情に応じて画面の色合いの変化も見えますね。

川村:夜の場面が多くて変わり映えもしないので、色の変化も最初は青く後半にいくに従って赤黒くなるようにと、画面計算をしていきました。2015年10月頃には、全体的な方向性は定まっていました。「ミッドポイントはぬらりひょんが出てくるところになる」から「物語前半は、戦闘に不慣れな加藤がドタバタと悪戦苦闘する」ようにしようといった具合に、シナリオのセオリーに沿いながら詰めていきました。

© 奥浩哉/集英社・「GANTZ:O」製作委員会

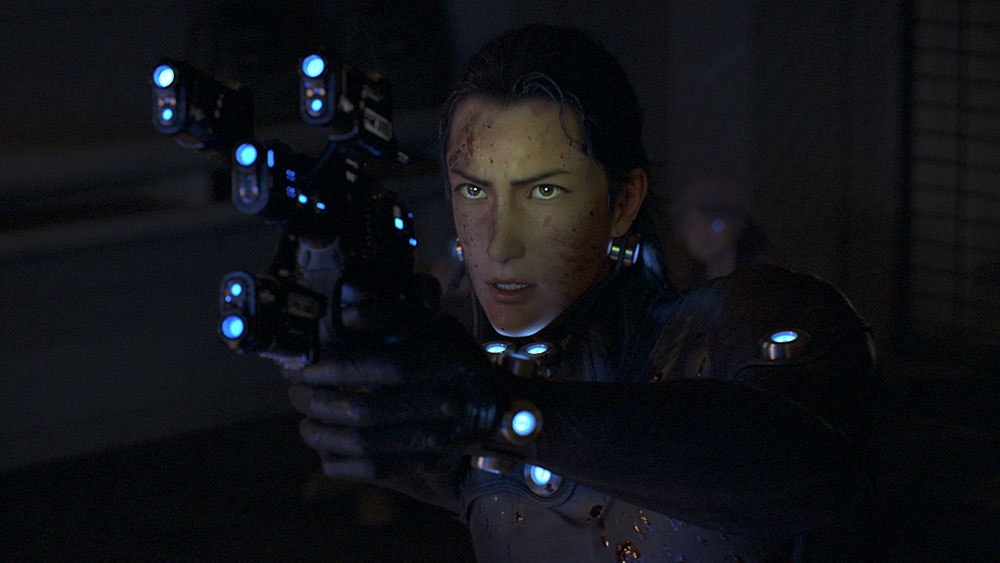

――ことリアル系の3DCGキャラクターは、"不気味の谷現象"と呼ばれる課題があります。本作ではどのようなかたちでそれを克服されたのでしょうか?

川村:確かに。語弊があるかもしれませんが実写映画の場合はキャストさんの知名度や人気によって一定のお客さんを呼ぶことができますが、3DCGで描かれたポスターグラフィックを目にして「素敵だな」と思って映画を観に来てくださる方は、日本ではまだ少数だと思います。先ほどのシナリオづくりに通じることですが、本作ではキャラクターの魅力をその造形だけでなく、しっかりと感情のこもった"芝居"によって引き出すことを心がけました。具体的にはパフォーマンスキャプチャを全面的に導入しました。商業案件としてはDFにとって初めての試みになるのですが、これで勝負するしかないと考えました。フェイシャルキャプチャのクオリティを着実に向上させようと。これはフェイシャルアニメーションのスーパーバイザーである石山(健作氏)と、モーションキャプチャのスーパーバイザーの越田(弘毅氏)が地道にコツコツとR&Dを重ねてきた成果の賜ですね。ワークフローやシステム自体もその多くにふたりのDIYによる工夫が凝らされています。

――キャプチャの精度を上げるということだと思うのですが、具体的にはどのような部分に注力するのでしょうか?

川村:まずパフォーマンスキャプチャが行えるスタジオ自体が国内では少数だと思います。それに加え、ヘッドリグが重すぎるとか、長時間の収録に対応できない、専用のシステムを海外から呼ぶとコストがかかりすぎるといった様々な課題がありました。それならばと、越田が独自にリサーチを行い、よりコストパフォーマンスの高い仕組みを考案しました。石山の方でも顔に300ポイントぐらいのマーカーを配置して、口を開けたときにどこの筋肉がどのように動くのかといった細かな情報を収集しながらフェイシャルリグの改良を繰り返してくれています。特に奇をてらったことはしていません。こうした地道な努力の積み重ねの集積なんですよ。つまり『GANTZ:O』プロジェクトだけ出来上がったものではなく、豊嶋が中心となり様々なプロジェクトを通して数年がかりでたどり着いたものなんです。

――アクターはキャラクターごとに立てたのでしょうか?

川村:そうですね。メインキャストについては兼任はほとんどありません。オーディションで決めていきました。演技指導は僕自身で担当したのですが、従来型のモーションとフェイシャルを個別に収録する手法ではどうしても演技の一体感に限界があったのですが、パフォーマンスキャプチャの場合は身体の動きと表情を同時に確認できるので、すごく楽しみながらディレクションすることができました。

オパキスにおける『GANTZ:O』パフォーマンスキャプチャ収録の様子

――本作で用いられた収録環境を整えることができたのはいつ頃なのでしょうか?

川村:DFがお台場に「オパキス」スタジオをオープンさせたのが約10年ほど前ですね(※1)。当時からアジア最大級と謳っていました。MOCAPカメラの台数は最初から多かったのですが、案件を重ねていくのに応じて増設されていき、現在はVICON T160が100台配備されています。『APPLESEED』(2004)のときは十数台だったので夢のようですね。

※1:オパキス DFがお台場に設けたパフォーマンスキャプチャ対応の収録スタジオ。DFのモーションキャプチャ事業は、2003年5月に当時目黒に存在した本社内で開設された後、2005年12月にお台場へ移転した。2007年1月にはフェイシャルキャプチャ専用スタジオを併設し、現在ではパフォーマンスキャプチャにも対応している

DFモーションキャプチャ事業の紹介ページ

© 奥浩哉/集英社・「GANTZ:O」製作委員会

<3>クオリティコントロールの徹底をやりぬく

――全編を通じてアクションシーンが非常に多いですね。

川村:制作中は「アクションばかりで面白いの?」と散々言われてました(笑)。単調に見えないよう、アクションのバリエーションを考えることも多かったですね。星人たちも人間と同サイズのものだけでなく、7〜8mサイズの天狗や30m級の牛鬼など、様々なのでその大きさのちがいを活かしたアクション描写を心がけました。コンテ段階でどんなに詰めたとしても、レイアウトやアニメーション工程に進むと悪い意味でアニメっぽくなってしまうといったギャップが生じることは経験上わかっていたので、あえて詰めすぎないようにしました。

――具体例を教えていただけますか?

川村:ここで転ぶとか、自転車を投げるとかいった、何をやるのかといった芝居の段取りだけを大まかに決めておき、あとはアクション監督の園村(健介)さんと一緒につくっていくようにしました。彼とはずっと長くやってきているので、話もスムーズに通じるんです。今回は収録時に大きなプロジェクタにリアルタイムでキャプチャデータを簡易モデルにながしこんだ動きを表示できる仕組みを構築していたので、そうした意味でもやりやすかったですね。加藤を演じてくれたアクターさんもご自身が演じた芝居が即座にCGアニメーションとして確認できることで「『モンハン』みたいだ!」と喜ばれていました。『モンハン』の舞台が大阪になるとこんな感じなんですかね(笑)。牛鬼や岡のロボなど、生身のアクターさんとはスケールがまったく異なるキャラクターであってもリアルタイムで視認できることはすごく有意義でした。

© 奥浩哉/集英社・「GANTZ:O」製作委員会

――動きとしては粗くても想定していた画角を即座に確認できるといった利点があると。

川村:そうですね。ですが、各工程の実作業についてはできるだけスーパーバイザー(SV)たちに委ねていました。DFにはアニメーションのエキスパートが何人かいるのですが、彼らには細かいことを言わなくても大丈夫なんです。『GANTZ:O』アニメーションSVの亀川(武志氏)もそのひとりですが、アクション好きなので彼と話し合いながら決めてものもありますね。

――CGW本誌のメイキング特集の中で、CGアートディレクターの高橋(恵介)さんが、「昔ながらの妖怪は横から見た平面の図が多くて、それを立体的に描くことで恐怖感を出す」とおっしゃっていました。映画を観ているときは気づかなかったのですが、後であの記事を読んでなるほどと思いました。

川村:妖怪的な星人のモデルは普通に作成してしまうと『ロード・オブ・ザ・リング』のオークのようになってしまうので、日本の妖怪特有の雰囲気をもたせたいと当初から思っていました。そうした指針の下、資料を集めたり、試作モデルをレタッチしながら詰めていった感じです。クリーチャー表現は相応にノウハウを蓄積していましたし、一部の星人はダブル・ネガティブでコンセプトモデラー/アーティストとして活躍中の田島(光二氏)さんに担当していただくこともできたので、思ったよりは苦労しませんでしたね。見映えがするだろうなと思った妖怪は最初の段階できちんとモデルを作成して、アニメーションを詰めていきました。ザコ妖怪もとにかくメチャクチャ出てきましたから、そこのコスト感も考えつつ。「ぬっぺふほふ」など目を惹きそうな妖怪はきちんとつくりました。そのあたりのメリハリは重要です。

© 奥浩哉/集英社・「GANTZ:O」製作委員会

――エフェクト表現についてはいかがでしたか?

川村:Zガンはかなり早い段階でテストをはじめていて、一番こだわった表現のひとつです。大阪編で最初に出てきますし、インパクトがありますからね。あれができれば全体も上手くいくと考えていました。血がバシャっとなる演出は上手くシミュレーションできて、予想以上の出来映えに仕上がりました。加藤がZガンを使おうとして取れなかったり、最後に掴んだと思ったらバンバン撃ちまくったり、話のキーにもなっているので、徹底的に描きました。

――舞台(背景セット)についてもお聞かせください。

川村:2度にわたって大阪へのロケハンを行いました。1回目は演出としてのロケハンで、戦わせる場所などを決めていくためのもの。2回目はアセット制作の資料収集を目的としたロケハンです。昼間はテクスチャ素材を撮り、夜は空気感のリファレンスを撮影していきました。実際の現実世界が舞台なので、とにかく資料を集めを念入りに行いました。渋谷の街並みも同じ要領で制作したのですが、会社の目と鼻の先にある場所なので僕は見に行きさえしませんでした(笑)。ただ看板などのサインディスプレイだけでもかなりの物量だったので、そうした面にもリアリティをもたせようと配慮しました。

――確かに看板も実際にありそうなものでしたね。

川村:仮想の大阪用にすごい量を発注しています。2000点ぐらいあったと思います。看板に限らず、クルマなどのプロップがレイアウトされるとグッとリアリティが増すんです。戎橋に壊れたクルマを配置し、ガラス破片を散らしておくといったさりげない工夫によって、空気感や生活感、さらには危険な感じを効果的に表現することができます。

『GANTZ:O』特報 「サバイバル」編

――CGアニメーションはコストを抑えてしまうと、それがバレないようにする配慮も必要になってきます。お話を伺っていると、CGディレクターとして培ってきた費用対効果のセンスがいかんなく発揮されているなと感じました。

川村:そうですね。コスト面を考えないと結局は「赤字だったね」と言われてしまう。例えば、ぬらりひょんが女体化する表現も、「めちゃくちゃ変形していますね!」といった感想を多くいただけてありがたいのですが、おっぱいへとドロンと変形し、その後からさらに女体が湧き出てくるところ以外は実は変形していないんですよ。目がドロンと変形する表現だけはしっかりとつくりこんでおき、女体が出てくるところはMOCAPデータも併用しています。それでも難易度の高い表現であることにはかわりないのですが、イチから手付けでを変形させるよりはずっと効率的に作成できたはずです。始まりの目がドロンとなる動きに、観客の注意が向けられるので、その後は不気味なSEなどを重ねていくことで十分迫力を高められるという算段でした。

――そういった見せ方の妙は、3DCG実作業に精通されているのと同時に数多くの映画をご覧になられてきた川村さんならではのディレクションだと思います。

川村:頭の中で映像を再生して、ライティングやシミュレーションをすることはあります。女体が出てきたときにおっぱいがグニャと動くと、そこに気持ちが持っていかれるだろうとか。ライティングしたときに肌の感じがどれだけ出ていれば、怖い気分にさせられるのだろうかとか。自分が観客の立場で想像してみて「これでいけるだろう」といったことを判断基準にしている面はありますね。その判断がつかない場合は、ひとまず試作することになるわけですが、そうした試行錯誤がコストにつながってしまう。言うなれば、試行錯誤をどれだけ「しないか」のが重要になってくるんです。

――その考え方は興味深いです。

川村:もちろん実際に試さないとわからないケースも多々あるのですが、本制作にはいる前にできるだけ不確定要素をつぶしていくことを徹底的に心がけました。Vコンをつくるのは演出の試行錯誤をなくすためでもあって、7〜8割はVコンによって判断をつけることができました。残りの2〜3割については全員でアイデアを出し合えば良い。こうした作業方針を徹底すれば、自ずとより良いものを創り出せるわけです。その意味では、少し詰めが甘いと感じたときでも後工程の処理が加わることで解消されるのではないかと、むやみにリテイク指示を出さないようにも気をつけていました。もちろん絶対にゆずれないものも多々あるので、そこもクオリティーコントロールの一環ですね。

© 奥浩哉/集英社・「GANTZ:O」製作委員会

<4>CGディレクターから映画監督へ

ーー今回、初めての長編監督をやってみて実感したことはありますか?

川村:そうですね......。やっぱり不安で仕方がなかったです。本当に終わるんだろうかとか、工数を気にしすぎていないかとか、逆に演出に神経をもっていかれ過ぎていないかとか。ある程度の客観性を保とうと意識を働かせていました。そのバランスを保つのがCGの実作業ではメインになってきます。プリプロでは脚本、ストーリーの芯になる部分や、どんな気持ちになるのかを掘り下げていかなければならないので、頭の中で考えるしかありません。それが見えてきたら脚本上のアイデアがより具体的に生まれていく。

ーーなるほど。

川村:もちろん中には間違ったアイデアもあって、冷静になって考えたらこれはダメだろうと気づいたり......。そうした試行錯誤をくり返すほかなかったです。そのときは、映像というよりは抽象概念として構成していく感じでした。ちょっと言葉では表現しようがないですね。ですが、それがカラースプリクトとして具体化されると、フェイク(仮)であっても確かなよりどころになるんです。それにより、何が足りないのか明確になるといったことも多くありました。監督のコツはまだつかめていません(苦笑)。でも、「多分こうだろう」と考えたことが、ちゃんと合っていたんだなと思える部分もあったので、それは良かったですね。

――CGにかぎらず、監督が様々なことを決断するのは常に「孤独との戦い」だと聞きます。

川村:そうですね。先頭を歩いていって「こっちだよ」と指示しなければいけない。たまには教えてもらいたいこともあるんですよ(笑)。「どうしよう。わからないよ」と、悩むこともありました。そんなときも自分で調べまくるしかない。スタッフに助言を求めることもあるのですが、その前提についてはある程度自分で考えるしかないので。

© 奥浩哉/集英社・「GANTZ:O」製作委員会

――各工程ごとに、監督として、アーティストとして、はたまた観客としてなど視点を変える必要があったと思うのですが、大変だったのでは?

川村:そうなんですよ。頭のモードを切り替えないといけなくて、それはすごく意識しました。例えば、モデルチェックを終えた翌日からアニメーションのチェックがはじまるときなど、最初のうちはフワフワしてしまった。1週間ぐらい経つとようやく頭がアニメーションのモードに切り替わるんです。コンポジットも最初の1週間はなかなか色味に対して鋭敏にはなれないんですが、これもまた1週間ほど経つと把握できるようになってくる。だから最初の頃はオーソドックスな(根本的な)ダメ出しに留めておいて、頭が切り替えられてから、より細かな部分のジャッジを行うようにしました。今回はそうした切り替え(チューニング)の期間が必須でしたね。やはり頭の中で使う部分が異なるのかもしれません。実は、こうした思いはCGディレクターを務めるときから抱いてきました。モデルをチェックした後にアニメーションをチェック、その逆の場合も最初は判断が鈍ってしまう瞬間がありました。もしかしたら3DCGアニメーション特有のことかもしれませんね。2Dアニメの場合は、各工程がより明確に分業されているように感じるので、監督や演出の立場の方も客観的にジャッジできるのではないかと。ですが、CGディレクターの場合はそうはいきません。さらに監督としての視点が加わると、よけいにややこしくなってしまう。ですが、『GANTZ:O』では各工程でスーパーバイザーが立ってくれていたので、先ほどもお話したようにまかせられるところは安心してまかせることができました。

――改めて本プロジェクトの感想を聞かせてください。

川村:CGディレクターは半分監督のような役職なので、これまでの経験を存分に活かすことができたと思っています。ですが、脚本やプリプロダクションについては、新たな視点も求められたので実際にやってみないとわからないことだらけでした。スポーツと少し似ているというか、例えばサッカーなら実際にボールを蹴ってみないことにはコツはつかめませんよね? やればやるほど無駄なパフォーマンスが減って洗練されていく、みたいな。監督になりたいのだったら監督をやってみないことには何もはじまらない、と言うと矛盾になりますが(笑)。なにはともあれ、映画好きが嵩じて勉強したり、思い描いてきたものを確かな成果として示すことができたと自負しています。

――仕事柄CG作品を観る機会も多いのですが、ひとりの観客として映画として楽しめましたよ。

川村:ありがとうございます。そうした感想が一番嬉しいです。日本でも3DCGアニメーションがもっとメジャーになってほしいという気持ちをずっと抱きつづけてきました。特に日本ではフォトリアル系の表現はまだまだ知る人ぞ知るのニッチなジャンルだと思うので。本作のようなビジュアルでも、より多くの方に気軽に観てもらえる機会が増えればと願っています。加藤のCVを務めてくださった小野大輔さんも「新しいジャンルが誕生しちゃったかもしれない」とおっしゃってくださいました。同様のご意見を多く聞くことができているので、ぜひ多くの方に観ていただき、3DCGの可能性を感じていただければと思います。

© 奥浩哉/集英社・「GANTZ:O」製作委員会

info.

-

-

劇場アニメーション長編『GANTZ:O』

好評公開中

原作:奥 浩哉

総監督:さとうけいいち

監督:川村 泰

脚本:黒岩 勉

音楽:池頼広

制作:デジタル・フロンティア

配給:東宝映像事業部

製作:「GANTZ:O」製作委員会

© 奥浩哉/集英社・「GANTZ:O」製作委員会

gantzo.jp