Oculas RiftとHTC Viveが発売され、10月にはPlayStation VRの発売が予定されるなど、いよいよ身近になってきたVRの世界。こうした現状をさらに盛り上げるために、グリーとVRコンソーシアムが共同で主催するVRカンファレンス「Japan VR Summit」が2016年5月10日(火)、東京・The Grand Hallで開催された。会場には約500名の業界関係者が集まり、ロビーでは各社からデモが展示されるなど、終始賑わいをみせていた。

TEXT & PHOTO_小野憲史

EDIT_山田桃子 / Momoko Yamada、沼倉有人 / Arihito Numakura(CGWORLD)

<1>セッション4「VR開発者を支える最新技術動向」

カンファレンスはグリー取締役・執行役員の荒木英士氏の挨拶で開幕し、VRがもたらす社会的な変化から、VRゲームのあり方、さらにはVRをめぐる投資案件の現状にいたるまで、内外の識者や経営者、開発者ら21名による、全5本のパネルディスカッションが行われた。本稿ではVRコンテンツにおける開発スタイルの変化について議論された、セッション4「VR開発者を支える最新技術動向」のレポートをお届けする。

セッション4のパネリストは、ゲームエンジン「Unity」を展開するユニティ・テクノロジーズ・ジャパンの伊藤 周氏。同じくゲームエンジンの「Unreal Engine」を展開するエピックゲームズジャパンの下田純也氏。そして「AMD Radeon」シリーズなど、グラフィックチップの製造・販売で知られる日本AMDの西川美優氏。モデレートはリブゼント・イノベーションズの橋本善久氏が担当した。

これらの顔ぶれからわかるように、本セッションのテーマは「VRコンテンツでゲームやCGの開発環境はどのように変化するか。そしてその変化にゲームエンジンや半導体技術はどのように貢献できるか」だ。議論は大きく「VRエディタ」、「多様なVRデバイスと開発戦略」、「VRコンテンツ制作の課題」、「VRコンテンツの最適化」、「注目のVR領域」という5つのトピックにそって展開した。

<2>VRエディタの可能性

ヘッドマウントディスプレイ(以下、HMD)を「被る」というスタイルから、視覚的な体験の革新性について注目されがちなVRコンテンツ。しかし橋本氏は「Oculas Touch」、「Steam VRコントローラー」、「Playstation Move」という入力デバイスの革新について指摘。360度に広がる没入型のビューワと、仮想世界に直感的に「触れる」デバイスの組み合わせで、新たにコンテンツの作り方自体も変化を迎えるのではないかと問題提起を行なった。

主要HMDにはそれぞれ、モーションセンサー付きのハンドデバイスが用意されている

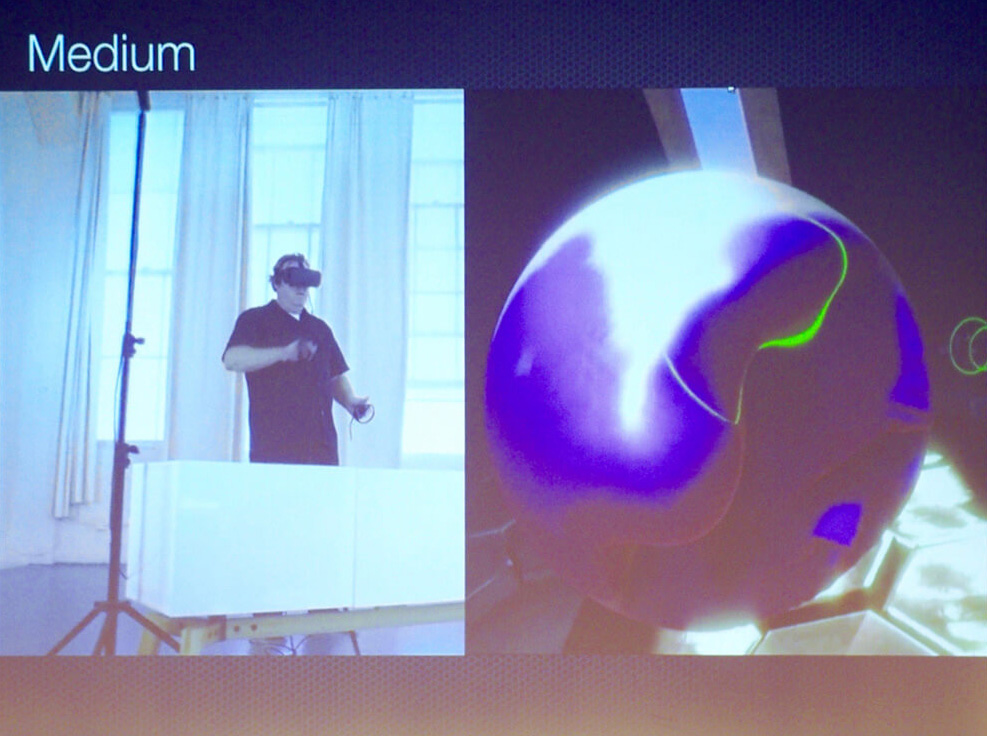

具体例にあげられたのがGoogleのHTC Vive用エディタ「Tilt Brush」と、Oculas Riftが開発を進める「Medium」、そしてVR専用ツールではないが、Playstation Move用に開発されているゲーム開発エディタ「Dreams」だ。いずれも両手のモーションコントローラを使用して、粘土をこねるようにオブジェクトを作成する、ステージをエディットするなど、直感的な造形ができる。「Tilt Brush」ではデータの周りを歩きながらエディットすることも可能だ。

Oculas Riftが開発を進める「Medium」のデモ動画。VRエディタでは粘土をこねたり、彫刻を作ったりする感覚で、立体的に造形ができる

これらは従来のマウスとキーボードによるコンテンツ制作とは根本的に異なっている。こうしたVRエディタの可能性について伊藤氏は、「今後、VRコンテンツはユーザーが自分たちでつくって共有する時代になる」と賛同。下田氏も「従来のDCCツールは2Dの画面上で操作するため、奥行きの設定が難しかったが、VRエディタなら直感的に理解できる」と指摘。西川氏も「Tilt Brushを触ってVR時代が来ると確信した」とコメントした。

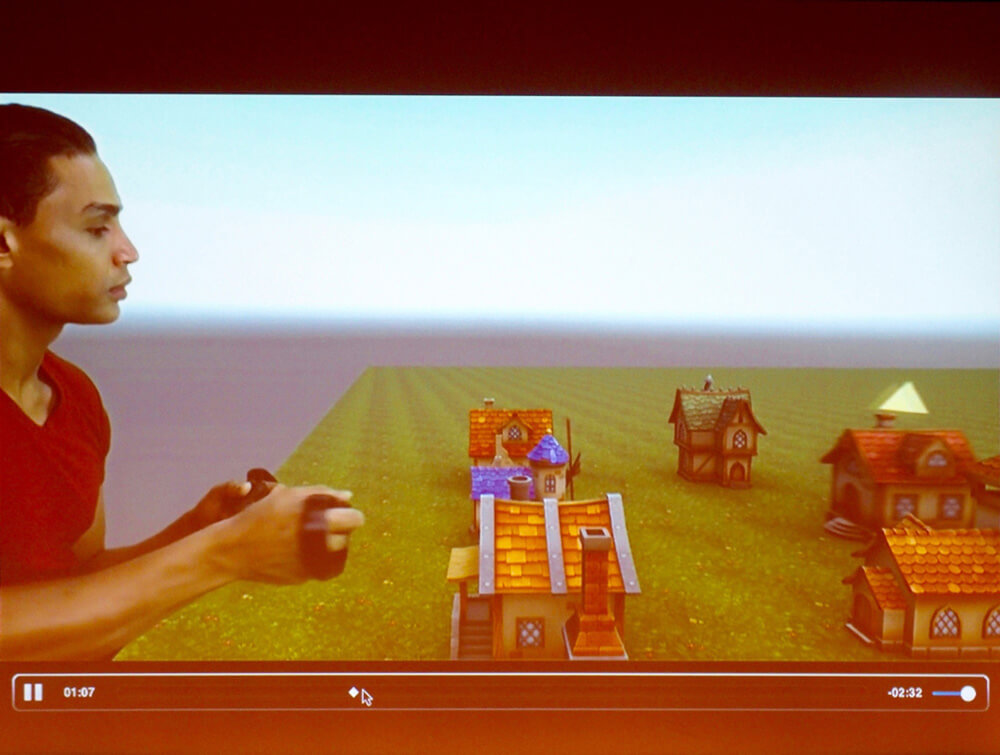

PS4向けに開発中の「Dreams」では、両手に握ったPS Moveでテレビ画面上にコンテンツがエディットできる

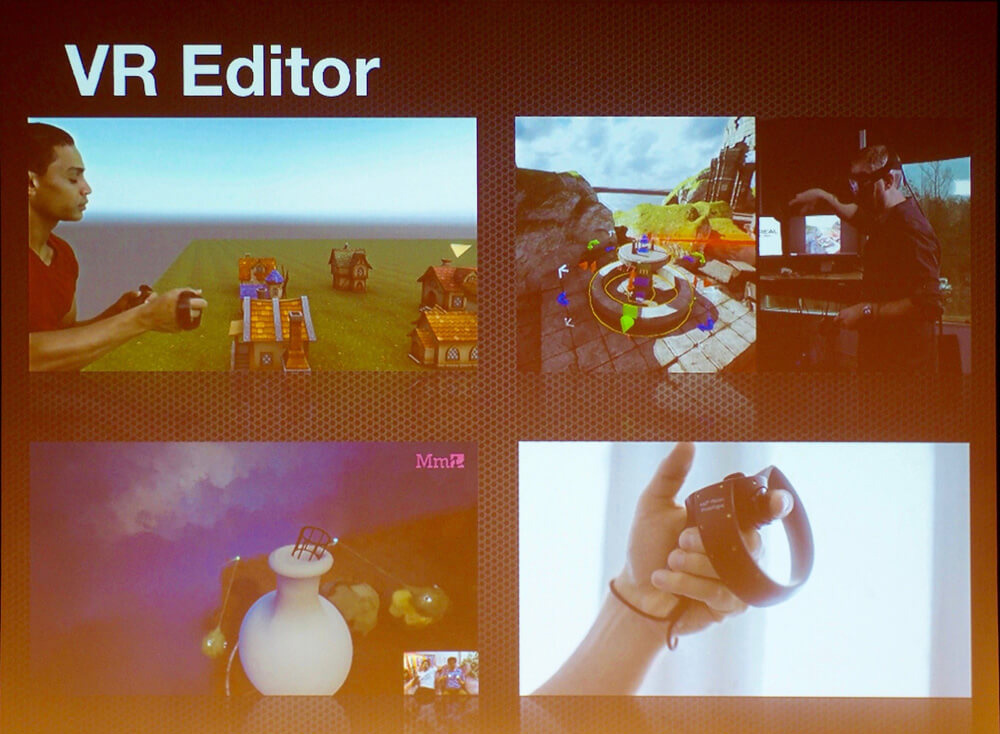

実際にエピックゲームズではHTC ViveとOculas Rift用に「アンリアル エンジン VR エディタ」を制作し、ソースコードもGitHubで公開している(Oculas Rift版はOculas Touchの使用が必須)。VR空間上で直接作業をすると、没入感の高いワールドの制作に必須とされる正しいスケール感が感覚的に理解できるとのことだ。壇上ではモーションコントローラーを使って、自由自在にステージをエディットする様がビデオで紹介された。

「アンリアル エンジン VR エディタ」について

docs.unrealengine.com/latest/JPN/Engine/Editor/VR/index.html

これに対してユニティ・テクノロジーズでもVRエディタを開発中だとして、同社が2月に米ハリウッドで行なったカンファレンス「Vison Summit」で公開したコンセプトムービーを紹介した。Oculus RiftとOculus Touch向けに開発しているもので、アセットなどをカードで選択するゲーム的なUIが特徴。伊藤氏は「スクリプトを打つのではなく、ゲーム風にクリエイションできるようなエディタにしていくというビジョンがある」とコメントした。

Oculas Touchを用いて、直感的にゲーム作りが行えるというUnity製VRエディタのコンセプトムービー

VRエディタには大きな可能性があるがポイントはUI――登壇者の議論はこのようにまとめられた。HMDを装着した状態では手元が見えず、キーボードによる入力が難しいためだ。伊藤氏は「コンセプトムービーでボイス操作をしていたのは、手元が見えないから」と明かし、西川氏は「トラッキングの精度向上に伴い、指の動きが検知できるようになれば、VR空間内でキーボードも打てるのでは?」と見通しを語った。

各社で進むVRエディタの研究開発。マウス&キーボード・タブレットに続く第3の入力デバイスになるか?

<3>多様なVRデバイスと開発戦略

続いてのトピックは多種多様なVRデバイスにおけるコンテンツの対応について。橋本氏は現状のHMDが「ローエンド(ハコスコやGoogle Cardboard)」、「ミドル(Gear VR)」、「家庭用ハイエンド(PS VR)」、「PCハイエンド(Oculas Rift、HTC Vive)」の4種類に分類できるとして、コンテンツ開発者はどのプラットフォームに向けて注力すべきか、そしてゲームエンジンはどのようにサポートできるかについて尋ねた。

これに対して伊藤氏は「家庭用ハイエンドとPCハイエンドは構成が似通っており、実質的には3種類に分かれる」とした。そしてUnityではすべてのプラットフォームに対応しているが、それぞれで処理能力が異なるため、同じコンテンツを再現するのは不可能だと指摘。その上で同じコンセプトのコンテンツを、プラットフォームにあわせて切り分けて展開する手法が良いのではないかと語った。

具体的には「本格的なVRコンテンツはハイエンド系、本格的な映像をレンダリングムービーで見せるならミドル、販促用コンテンツにはローエンド」といった具合だ。なお、ミドルとローエンドの違いとして、両眼立体視に対応しているか否かがあげられる。これについてもUnityでは、同じアセットから設定一つで両眼立体視と単眼視のムービーを切り替えてレンダリングする機能があると語る。

下田氏も伊藤氏の意見に同感だと言い、「Unreal Engineは伝統的にハイエンドなゲーム制作に注力してきたが、ローエンドのVRコンテンツ制作も近々にサポートしていく。いずれにせよプラットフォームごとにパフォーマンスの最適化は重要だ」とコメントした。またハイクオリティとローエンドのそれぞれに特化した企業があり、最適化のうえではアセットを共有しつつ、複数の企業で作業を切り分けるやり方もあるとした。

[[SplitPage]]<4>VRコンテンツ制作の課題

VRコンテンツ制作の課題として真っ先にあげられたのが「VR酔い」に対する対策だ。これについては「フレームレートが低かったり、途中で変動すると酔いやすい」、「予測に反する動きが行われると酔いやすい」、「カメラが高速に移動すると酔いやすい」などと、徐々に知見が集まりつつある。しかし、伊藤氏は「固定概念に凝り固まる必要はなく、工夫次第で切り抜けられる余地もあるのではないか」という。

クリエイターの前に立ちふさがるさまざまなVRコンテンツ制作の壁

例として示されたのが、伊藤氏がOculas RiftとOculas Touchで自主制作中だという、ビル群を高速で飛び回る主観視点のアクションゲームだ。一般的には酔いやすいとされるデザインだが、実は「酔いにくい」のだという。そのポイントは両手の操作に合わせてビルに射出されるワイヤーの存在で、これが移動方向に対するガイド役をはたすため、酔いが低減されるのだとか。このように、VRコンテンツに関してはまだまだ「発明」の余地が残されているという。

ユニティ/伊藤氏が個人的に開発中だというVRゲームコンテンツより、ビルの壁にワイヤーを射出して高速に街中を飛び回るデモの様子。このような奥行き方向の移動であれば、ダイナミックな動きでもVR酔いは少ないという

下田氏もカメラを等速でゆっくり移動させた「Showdown」、銃はリアルな反面、手は半透明にして違和感を低減させた「Bullet Train」など、技術デモを開発する過程で判明した知見やノウハウを紹介しつつ、まだまだ試行錯誤の段階だとした。橋本氏も「誰かが新しいやり方を発明した瞬間に、そのタイトルが大ヒットして、スタンダードなやり方になる可能性がある」と指摘した。

<5>VRコンテンツの最適化

「VR酔い」の問題とも絡んで、重要な課題となるのがフレームレートの死守だ。そのためにはプラットフォームごとの最適化が課題となる。Unity、Unreal Engineの双方で、GPUやCPUのプロファイリング機能などは備えている。しかし、ゲーム開発では限られたスペックでできるだけ高負荷な表現を行うのが一般的だ。しかも可変ではなく、固定で90~120FPSなど非常に高いフレームレートを実現するには、相応の最適化機能が求められる。

ここで西川氏はAMDが行なっている「VR専用ベンチマーク」について紹介した。これはSteamでVRコンテンツをリリースする際、AMDが事前テストでコンテンツのスコアを算出するというもの。これによって開発者はPCの最低環境と推奨環境を表示できる。その上で西川氏は「現状のVRコンテンツには画質や解像度を調整できるものがほとんどない。一般的なPCゲームのように、これらを調整できるようにしてはどうか」というアイディアが出された。

西川氏が披露したAMDのVR技術開発に関するスライドより。AMDではVRをPC、スマートフォンに続く第3の波ととらえ、様々な研究開発を行なっているとのこと

橋本氏は「ゲームエンジン上でスケーラブルな対応ができれば望ましい」と賛同。下田氏・伊藤氏も同様の機能があるが、改善の余地があるとした。また伊藤氏はUnityのヒートマップ機能の応用というアイディアを示した。Unityではプレイログをサーバ上で集約して、プレイヤーがキルされやすい場所などを示す機能がある。これと同じように、フレームレートが落ちやすい場所を集約して明示できれば、修正に役立てられるのではと語った。

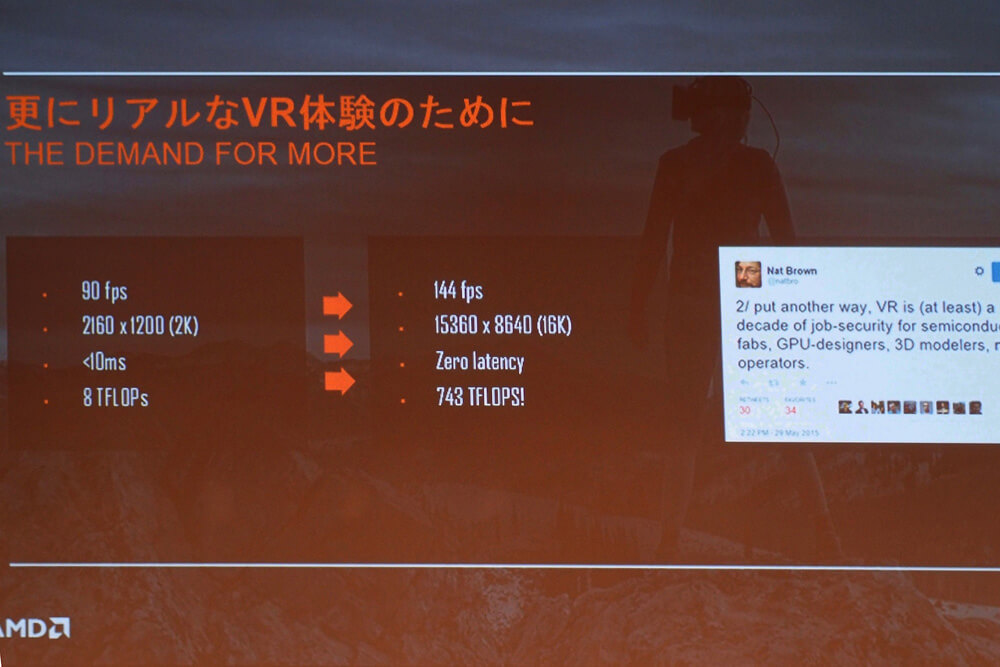

また西川氏は「ソフトウェアだけでなくハードウェアの改善も重要」だという考え方を示した。その上で完全な没入感を得るには、現状のゲーミングPCで一般的な「90fps、2K解像度(1,980×1,080ピクセル)、10ミリ秒以下のレイテンシー、8TFLOPS」というハードスペックでは力不足で、「144fps、16K解像度(15,360×8,640ピクセル)、ゼロレイテンシー、743TFLOPS」レベルが求められるという見方を示した。

VRの再生環境には、最終的にはスーパーコンピュータ並のハードスペックが求められるという

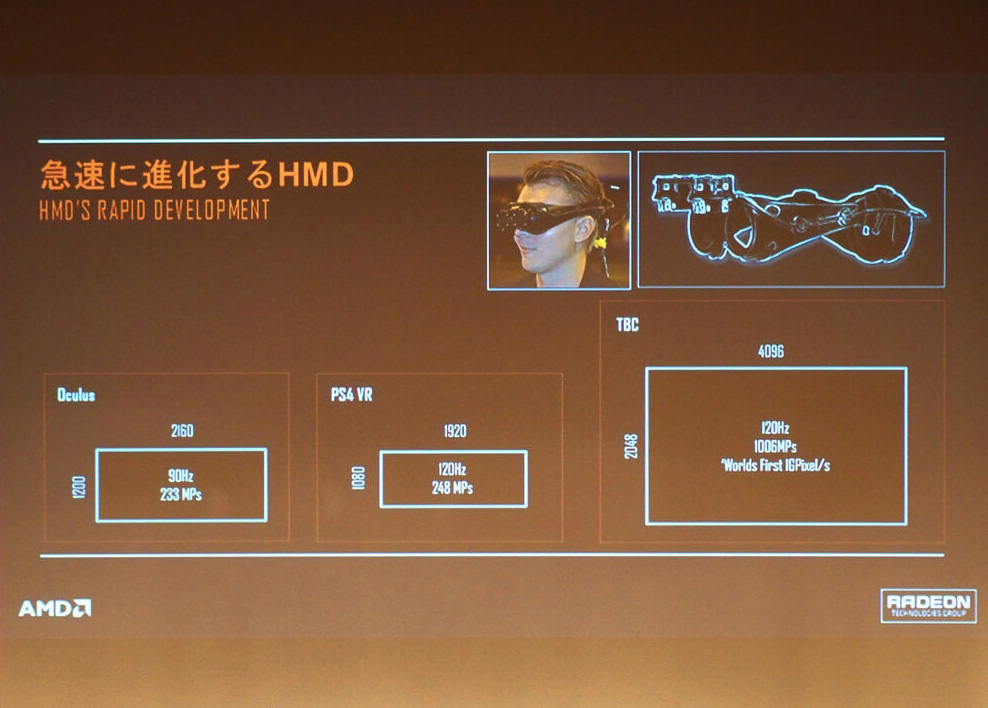

もっとも過去の進化に即せば、10年以内にそうしたスペックに到達するはずで、逆にいえばそのレベルまででハードウェア面でのVRの進化は続くという。すでに両眼で5,120×1,440ドットの超高解像度をほこるHMD「StarVR」などが開発中で、今後も次々に高性能なHMDが登場してくるとのこと。橋本氏も「これからVRコンテンツを作る場合は、数年後のハードウェアの進化を見こして開発することが重要だ」と指摘した。

4Kそして8Kへと、HMDの進化も日進月歩で進められている

これには伊藤氏も同感で、「今ハイエンド向けに作っているアセットも、数年後にはローエンド向けになると考えた方が良い」とコメント。最初に3Dスキャナで高精細なデータをキャプチャしておき、それを段階的にローエンドに変換して使用するなど、アセットの作り方も大きく変わるのではないかと語った。下田氏もまた3Dスキャンや、大量のデジタル写真からの3Dデータ合成といった手法が重要になるとした。

<6>注目のVR領域

最後に議論されたのが、これから注目されるVR領域だ。現在はVRゲームが先行しているが、FacebookのOculas Rift買収に代表されるように、さまざまな可能性が議論されている。これについて伊藤氏はVRでイベントを開催するプラットフォーム「cluster.」を例に、コミュニケーション分野が熱いと語った。「cluster.」はUnityの技術カンファレンス「Unite 2016 Tokyo」の基調講演でもVR中継用に使われた経緯があり、要注目だという。

cluster. - Virtual Meet-up Platform (Demo Trailer #1)

下田氏はUnreal Engineの建築・自動車・トレーニング分野などでの活用事例が増えていることをあげ、B2CだけでなくB2B分野も注目するべきだと語った。実際にこれらの分野では現実感の高いフォトリアルなVRコンテンツが求められており、Unreal Engineのレンダリング能力が高く活かせる分野だという。具体的にはIKEAやAudi、さらにはNASAのシミュレーションコンテンツなどで活用されている。

最後に西川氏は視点を変えて、中国市場の過熱ぶりについて指摘した。日本と異なり中国ではPC房(インターネットカフェ)を拠点にネットビジネスが拡大した経緯があり、ここにVR向けHMDの導入が進んでいるという。「中国市場はAMDとしても注目している分野。日本市場だけでは見通しが不明瞭だが、まず海外市場を前提にVRコンテンツをつくってみては」とアドバイスした。

最後に橋本氏は「VRは技術革新がもっとも早い分野のひとつで、開発環境もどんどん変化していく」とコメント。中でもVRエディタについては、マウス・液晶タブレットに並ぶ第三の入力デバイスとして、幅広く浸透する可能性があるのではという。伊藤氏・下田氏・西川氏も製品のロードマップを示しつつ、こうした変化にしっかり対応して、VRコンテンツ開発をサポートしていきたいと抱負を語った。

-

-

「Japan VR Summit」

開催日:2016年5月10日(火)

場所:The Grand Hall(Shinagawa)東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー 3F

主催:グリー株式会社、一般社団法人VRコンソーシアム

jvrs.org/ja